„Sieben Sprünge vom Rand der Welt“...

„Sieben Sprünge vom Rand der Welt“...

...erzählt die Lebensgeschichte des Kriegskindes und Affenforschers Eustachius Grolmann, geboren 1930 in Schlesien, der im Januar 1945 mit seinen Eltern und seinem behinderten Bruder Emil durch den Breslauer Winterwald gen Westen floh. Neun Ich-Erzähler aus vier Generationen kommen in dem Buch zu Wort. Als Leser muss man sich immer wieder auf neue Perspektiven einlassen. Warum braucht es diesen Chor an Stimmen, um diese Geschichte zu erzählen?

Weil es „die historische Wahrheit“ zu den Geschehnissen 1945 in Europa und zu ihren bis heute spürbaren Folgen nicht gibt. Es gibt verletzte, geschädigte, traumatisierte Menschen. Verluste allenthalben: der „Heimat“, der nächsten Angehörigen, des eigenen Ichs. Die Schrecken und Schönheiten des Weiterlebens, willkürliche und unwillkürliche Erinnerungen. So erzählen neun Menschen den Roman, Mitglieder zweier Familien, und doch spricht jeder einzeln: von seinen Geheimnissen her, seinem Sich-Zurechtbiegen der Wirklichkeit, seinem Sprung vom Rand der Welt. Ein Chor von Stimmen auch, um das Kollektive des Geschehens zu fassen. Etwas, das weit über den noch immer national und generationell bestimmten Denkrahmen „Flucht und Vertreibung“ (deutsch, alle Betroffenen verstorben oder hochbetagt) hinausreicht.

...ist also ein Roman in Stimmen. Ein Stimmenort deiner Kindheit war das Wohnzimmer deiner schlesischen Großeltern väterlicherseits. In diesem geschützten Rahmen fanden die Flucht, die verlorene schlesische Heimat und das Gefühl des Verzogenseins einen Hallraum. Wie hast du die Atmosphäre in dem Wohnzimmer damals als Kind wahrgenommen?

Sie war faszinierend und erschreckend, etwas vor der bayrischen Außenwelt Verborgenes, zu dem ich Zugang hatte. Darauf war ich stolz. Und begegnete zugleich einem Raum unsichtbarer Schmerzen, einem inneren, essentiellen Raum, der etwas davon ausdrückte, was meine Großeltern, ihre Freunde und meinen Vater so merklich von meinem bayrischen Familienteil unterschied. Heute würde man es vielleicht als Gebrochenheit bezeichnen, die tiefe Erfahrung eines Verlustes und der ihm folgenden Demütigungen dort, wohin es einen „verschlagen“ hatte. Ein politischer Raum zudem: ich erinnere mich an endlose Diskussionen darüber, ob man nach Polen reisen solle oder nicht. Manche fuhren und berichteten davon, andere, wie meine Großeltern, schreckten davor zurück. Kleine Durchbrüche, großes Schweigen. Ich glaube, ich lernte in diesem Wohnzimmer viel über nichtsichtbare und nicht aussprechbare Wirklichkeiten. Für das Schreiben des Romans war die Erinnerung hieran wichtig: als Lotung, sozusagen. Die Hauptarbeit hieß für mich ja, immer wieder dieses Schweigen zu berühren und es hinüberzuziehen, zu übersetzen in sprachlichen Ausdruck.

...Flucht und Vertreibung der Kriegs- und Nachkriegszeit und die Frage, wie solch traumatisierende Erfahrungen wie der Verlust der Heimat sich auswirken - und zwar nicht nur auf die Menschen, die dies unmittelbar erlebt haben, sondern auch auf die nachfolgenden Generationen - sind zentrale Fragen, mit denen sich der Roman beschäftigt. In der Forschung ist das Feld der transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierungen noch relativ neu. Wie hast du dich dem Thema als Schriftstellerin genähert?

Die Forschung hat mir geholfen, gerade auch dort, wo sie Fragen stellt, die sie nicht beantworten kann. Wesentlich aber waren meine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Ohne die Beobachtungen an meiner Familie und mir selbst hätte sich mir das Thema emotional in keiner Weise erschlossen. Dabei lag keineswegs alles jetzt, nur weil ich älter bin, offen zutage. Das Schreiben der Sieben Sprünge bedeutete Such- und innere Auftauchensarbeit, die ihr eigenes Zeitmaß mitbrachte. Schubweise löste sich dann manchmal etwas. Um Emil und sein Erzählen kämpfte ich bis zum Ende der Manuskriptabgabe. Und noch in den Fahnen.

...erzählt auch aus der Perspektive von Simone Grolmann, Tochter der Hauptfigur Eustachius Grolmann. Wie der Vater ist auch sie eine angesehene Affenforscherin. Diese Figur ist wie du selbst 52 Jahre alt. Und vielleicht dir von allen Figuren am nächsten? Wie war das beim Schreiben für dich: Fiel es dir vergleichsweise leicht, ihr eine Stimme zu leihen?

Stimmt, Simone ist generationell meine Spiegelfigur. Aber der Roman begann nicht bei ihr, sondern bei Lilly, der Mutter von Eustachius, also Simones Großmutter. Das war die Stimme, die alles eröffnete. Über Orte, an denen ich mich befinde, kann ich nicht schreiben. So ähnlich geht es mir auch mit Figuren. Simone ist Nicht-Ich: Ihr Beruf, ihre Denkweise, ihr Verhältnis zu ihrem Vater – eine Imagination. Möglichkeitswelten nach der Wirklichkeit, im mehrfachen Sinn dieses „nach“. Dabei habe ich mir, im Nachhinein, den Spaß gemacht, Simone z.B. mein Geburtsdatum zu geben. Also nachprüfbare Realitätsschnipsel einzuarbeiten, die die Frage nach dem Verhältnis dieser Wirklichkeit zur Fiktion noch einmal aufwerfen. Das gilt immer wieder in diesem Roman: in Scherben von Daten und Namen ragt die „Wirklichkeit“ in den Text. In Scherben.

...ist eine oft schmerzhafte Lektüre, weil es nahezu in jeder Zeile die Mühen und Seligkeiten der Liebe zwischen Eltern und Kindern fühlbar macht. Während die Paare in dem Roman sich über die Jahre entfremden und auseinander entwickeln, verbindet Eltern und Kinder ein ungeheuer starkes Seelenband. Im letzten Kapitel des Romans heißt es an einer Stelle: „Eltern zaubern den Kindern ihre Wünsche vor“. Was ist damit genau gemeint?

Das sagt Emil, Eustachius‘ behinderter Bruder. Er hat eine eigene, ungewöhnliche Stimme. Im Kontext spricht er seine verlorenen Eltern an, denen er unter größten Mühen in einer Aprilnacht 1945, die er ausgebombt in Sondershausen/Thüringen auf der Straße verbringt, einen Brief schreibt. Jeder Leser wird Emils Worte auf seine Weise mit seinen Eltern- und Kinderfahrungen verbinden. Und er wird sie aus seiner Identifikation mit Emil heraus verstehen – in dieser Straßen-Bombenlage - mit Wünschen im Kopf, voller Sehnsucht nach Zauber.

Das ist doch das Schöne am Lesen: es kommt nicht darauf an, was „gemeint“ sein könnte. Ich meine nichts. Eine Figur sagt etwas, sie versucht, etwas auszudrücken. Die Bedeutung ergibt sich aus der Schwingung, den Resonanzen, zwischen Satz und Leser.

...enthält ein zentrales, ausführliches Kapitel, in dem der Vater von Eustachius Grolmann, Hannes Grolmann, der in beiden Weltkriegen gekämpft hat, zu Wort kommt. Dieses Kapitel macht auf eine sehr eindrucksvolle Weise fühlbar, wie schwer es gewesen sein muss, angesichts der unsagbar grausamen und traumatisierenden Kriegserlebnisse, weiter zu leben und Kinder großzuziehen. Es macht aber auch, "die Sehnsucht nach der irren Schönheit des Lebens im Krieg" verstehbar. Wie schwer war es, sich in diese Figur hineinzuversetzen und dafür eine sprachliche Form zu finden?

Hannes‘ Kapitel ist ein Buch im Buch. Anders als die anderen Erzähler weiß er, dass man ihm zuhört. Er stellt sich dar, rechtfertigt sich, entblößt sich. Für die Schilderung seiner Erlebnisse im 1. Weltkrieg habe ich wochenlang recherchiert, am Ende sind ein paar Seiten stehengeblieben. Und dennoch, und so seltsam es klingen mag: die Figur fiel mir leicht. Ich habe meinen Großvater väterlicherseits sehr geliebt als Kind. Aber er war schwierig, verschlossen. Und doch ganz weich, das spürte ich. Er starb, als ich zehn war, und ich glaube, all die Zeit hat meine Sehnsucht nach ihm mich durch das Kapitel geführt. Und tief in ihn hinein. Bis in seinen Suizidversuch, kurz nach der Ankunft in Bayern. Bis in dieses nie besprochene, unmögliche Gefühl, den Krieg zu vermissen, die Kameraden, die Lebensintensität, die eigene Jugend, die „irre Schönheit“ dieser Zeit.

...ist ein Roman mit einem unglaublichen Rechercheaufwand. Acht Jahre hast du an dem Buch gearbeitet. Wie hält man das durch und was für ein Gefühl ist es, wenn das Buch schließlich erscheint?

Durchhalten: mit Pausen. Rücksichtnehmen auf die Eigenzeit der Figuren. Dann wieder recherchieren. Eintauchen in die Romanwelt bis in die eigenen Träume. Die Wirklichkeit nur durch die Romanbrille sehen. Verwandelt werden durch das Schreiben. Dann: Abstand nehmen, überarbeiten. Manchmal war die Recherche Erholung. Neu schreiben, verwerfen. Verzweifeln.

Mehrfach habe ich versucht, vor dem Projekt davonzulaufen. Noch 2010 mit meinem Verlag einen Vertrag über ein anderes Buch geschlossen… Und nun ist es noch immer ein Stück weit irreal, dass das Buch da ist. Die Figuren stecken noch in mir, ich kann keine neue Prosa schreiben. Auch ist das Projekt noch nicht beendet. Hier auf der Website geht es weiter: Die Rück-Führung des Themas in die Wirklichkeit unseres Denkens und Sprechens heute ist mir sehr wichtig und für mich noch Teil des Arbeitsprozesses.

Die Fragen stellte Rebecca Ellsäßer / www.der-siebte-sprung.de.

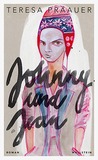

Sieben Sprünge vom Rand der Welt

Sieben Sprünge vom Rand der Welt

Ulrike Draesner

Luchterhand, 2014

21,99 €