Die Binewskis sind eine Familie. Eine Zirkusfamilie. Crystal Lil, die Mama; Al, der vergötterte entgeisterte Papa; Olympia, die etwas außen vor ist und die Geschichte erzählt; Arty, der Unartige; Elly und Iphy, die musischen Zwillingsschwestern, die sich nicht voneinander trennen können, auch wenn sie selten einer Meinung sind; und Chick, der niemandem etwas zuleide tun kann und dennoch Bewegung in die Sache bringt. Und wie in jeder Zirkusfamilie bringt jeder seine ganz speziellen Fähigkeiten ein in die Show. Manege frei für den Rand der Gesellschaft.

Denn Lil und Al haben ein Experiment. Das Überleben des ungewöhnlichen Wanderzirkus', in dem auch schon mal Hühnern der Kopf abgebissen wird, muss gesichert werden. Als der Großvater stirbt und Al die Urne mit der Asche seines Vaters als Kühlerfigur auf die Motorhaube ihres Autos montiert, steht das Familienunternehmen vor einer schwerwiegenden Entscheidung: aufgeben oder härter ran. Härter ran! Lil lässt sich von ihrem Mann Drogencocktails verschiedenster Mischung, die sie von einer Abhängigkeit in die nächste führen, und radioaktive Strahlen verpassen – während sie schwanger ist. Aus den Abhängigkeiten kommt sie heraus, sie weiß ja wofür sie es tut. Die nächste Generation ist vollendet deform. Eine Attraktion, einzigartig. Die Zwillingsschwestern teilen sich einen Körper, Arty ist der Aquaman, statt Armen hat er Flossen, Olympia ist ein verwachsener Albino-Gnom, und Chick schließlich ist normal, soll deshalb nach seiner Geburt ausgesetzt werden, wobei entdeckt wird, dass er mehr als normal ist, paranormal nämlich, er bewegt Objekte mit mentaler Kraft besser als mit seinen Händen. Die Misslungenen, die nicht lebensfähig waren, werden in Glas in einem Extrawaggon ausgestellt, eine Sonderattraktion, für die gesondert Eintritt verlangt wird.

Chick, der Kleinste, kann keiner Fliege etwas zuleide tun und isst vegetarisch, da aus Fleisch das tote Tier zu ihm spricht. Seine Fähigkeiten werden genutzt, um Geld aus Börsen zu entwenden und Spielkarten, Würfel und Roulette-Kugeln zu manipulieren. Einträglich, wenn auch nur vorübergehend. In Arty versammelt sich Böses, vor allem Neid. Sein Ehrgeiz treibt ihn an, seine Intelligenz hält ihn auf Trab. Rhetorisch auf höchster Höhe, doch kein Gespür für Liebe. Schon gar nicht für die Liebe, die ihm Olympia entgegenbringt, die Romantische, die Einzige, die nicht an der Show teilnimmt, aus Mangel an Talent. Ihr Talent liegt darin, die Binewskis als Geschichte zusammenzuhalten, auch oder vor allem nach dem Auseinanderbrechen der Familie. Elly ist die Pragmatische, Iphy die Mitfühlende, ein konfliktives Eins, das auch ohne großes Brimborium ein großes Echo im Publikum erweckt.

Dieses Echo hallt in Artys Eifer nach. Als Chick in der Welt angekommen ist, nimmt Arty sich die gesamte Familie zur Brust. Seine Flossen sind zu kurz, um sich zu berühren, mit seinem Verstand verlängert er seine Tätigkeiten in die Außenwelt, die der Normalen. Er begehrt auf gegen das geballte Unnormale seiner Familie. Seine Intriganz untergräbt die Einheit, die manipulierte Mikrogesellschaft aus Aussätzigen. Er zerstört den Traum einer Familie, eines Abenteuers.

Ist dies ein Abenteuerroman, ein Märchen, ein Sittengemälde, eine Familienchronik, gehört es zur Phantastik oder zu allgemeiner Literatur oder ist es ein Klassiker – Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Der Roman ist äußerst konkret auf Handlung angelegt und ist auch nicht erstaunlich in seiner Erzählweise, wenn beispielsweise die Nachgeschichte vorweggenommen wird. Die realistische Darstellung des nicht Normalen spielt allerdings in Höhen, die durchaus als ultra-realistisch bezeichnet werden können. Das Deforme platzt geradezu aus der Erzählung heraus, bewegt sich zwischen Erstaunen und Schock. Es ist ernsthaft und spielerisch zugleich. Die selber deforme Erzählerin Olympia behandelt das Unnormale als Besonderheit, als Eigenart dessen, der dieses Un-Uniformierte trägt, als Auszeichnung. Mit ihr als Sprachrohr ist der Autorin ein großer Coup gelandet. Vor allem, da sie weder am Mitgefühl noch am Schock entlang arbeitet. Sie erzählt einfach eine Geschichte von Menschen, die etwas Außergewöhnliches auszeichnet und die damit in Konflikte geraten. Doch ist es nicht ganz so einfach, denn diese Konflikte greifen tief, sie greifen tief in den Leser. Wie die Figuren, so ist auch der Leser einzeln auf sich selber angewiesen.

Das Normale steht dem Unnormalen gegenüber. Moralisch sind beide Seiten. Die Eltern nehmen eigenmächtig Gott das Spiel aus der Hand, sie liefern ihre Kinder einem unaufhebbaren Schicksal aus und geben ihnen dafür ein beträchtliches Zuhause, das sich auf der anderen Seite kaum finden lässt. Dies bedeutet bei aller Brandmarkung Freiheit, welche auf der anderen Seite als Einschränkung, Ausbeutung und Geldmachen auf Teufel komm raus eingeschätzt wird. Die Normalen sind zum einen Einnahmequelle, „Al hegt das Publikum wie eine Horde Gänse …, aber er liebt sie, weil sie ihm seinen Lebensunterhalt sichern“. Sie sind die Begeisterten, solange es eine Show gibt, bei der sie ihren Voyeurismus oder ihre Neigungen ausleben können. Finden Begegnungen im Alltag statt, führt das zu Entsetzen, sogar zu einem Mordanschlag, bei dem mit den Binewskis das eigene Entsetzen eliminiert werden soll. Das birgt wiederum auf beiden Seiten Tragik. Der Anschlag misslingt, beide sind weiter dem Entsetzen ausgeliefert. Der Ausweg der Binewskis ist sowohl die Abschottung in einer räumlichen Nische außerhalb des normalen Alltagsgeschehens als auch die Inszenierung, von der sie leben.

Da ist Todd Brownings „Freaks“ nicht weit. Der Film, als fotografische Form, bildet etwas Tatsächliches ab. Das Medium macht ansichtig, bietet aber gleichzeitig einen Schutz, die mediale Oberfläche hält auf Abstand, verstärkt durch die filmische Inszenierung. Die Zirkusshow baut dasselbe Nähe-Distanz-Verhältnis auf. In der Literatur, so erstunken und erlogen sie auch ist, wird über die Vorstellungskraft eine Eigenbebilderung angestoßen, das Tatsächliche spielt sich im Inneren des Lesenden ab, dort treffen beide Welten tatsächlich aufeinander. Es sind die eigenen Bilder, die vor dem inneren Auge erstarren.

So bewegt und handlungsorientiert der Roman auch ist, die Vorstellungskraft wird arretiert, die Bilder bleiben stehen. Und sie bewegen sich nicht mehr fort. Die Vorstellungskraft in all ihrer Beweglichkeit generiert Bilder, an denen sie eine Fraktur erleidet.

Diese Fraktur entsteht am Knotenpunkt der schon angesprochen Themen: Geld machen, Ausbeutung, Konsum, Einschränkung und Freiheit. Es ist ein hochkapitalistischer Roman aus einem System, das diese Fraktur generiert, wenn nicht sogar notwendig macht. Das Unnormale ist eine Fraktur des Normalen. Die Schnittstellen, an denen sich das Unnormale mit dem Normalen verbindet, sind begrenzt, es passiert nur an den Rändern, dort, wo das Normale ausfranst und sich nach außen einem Anderen öffnet. Doch auch dort, am Rand, geben wir nur einen Teil unseres Normalen ab. Mit diesem Teil kann sich das Unnormale verbinden.

Und das muss man erstmal zulassen. Das hieße, sich der eigenen Fraktur zu öffnen. Harter Tobak, dieses Leben. Doch wieviel Leben das Leben birgt, dafür steht dieser Roman. Er hat etwas Vollendetes, wie ein Garten, erstanden aus einer Gesellschaft, der er jedoch nie entwächst. Diese Unmöglichkeit der Ent-Bindung, einer Abnabelung, ist tragisch. Es bleibt ein unsichtbarer Strang wie ein Spinnennetz um einen herum gewoben, nichts ist unabhängig, keiner kann entweichen.

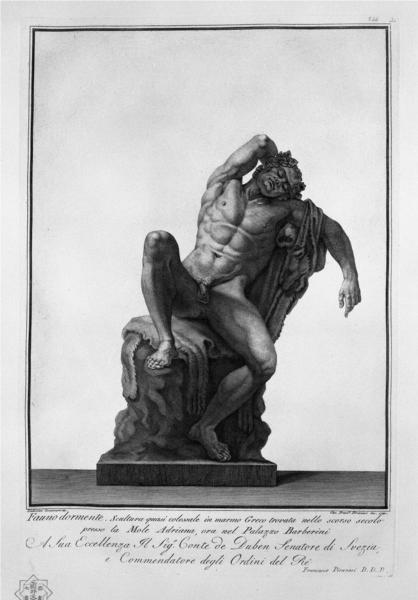

Joe Colemans Gemälde entspringen einem solchen Garten der Vollendung. Das Normale ist Planierung von Leben, welches dessen Ränder durchbricht und die gesellschaftliche und kulturelle Grundsubstanz in sich trägt.

Die Eigenbebilderung wird im Lesen dieses Romans erzwungen. Wie der Aussätzige den Blicken und Meinungen, so ist der Lesende seiner Vorstellung ausgesetzt, wird in sie, in sein Inneres, sein eigenes Bild hineingepresst. An dieser Stelle ist das Lesen des Romans weit weg von einem Konsumieren. Man konsumiert höchstens sich selber, an einer äußersten Stelle, der Empfindsamkeit. Wie die Wege laufen, wenn der Finger auf die geöffnete Nervenbahn gelegt wird, wohin die elektrischen Ströme in einem laufen, dies hängt von jeder einzelnen Persönlichkeit ab.

Wie in keinem anderen Roman werden wir Teil des Romans, eines der Familienmitglieder, ein Binewski. Eine erhöhte Identifikation: nicht der Lesende identifiziert sich mit den Figuren und nimmt sie als Stellvertreter, sie identifizieren sich mit uns, wir sind ihre Stellvertreter. Wir sind plötzlich Spiegel für sie, wir sind die Geschichte. Das Leben wird gespiegelt.

Das vergisst man nicht.

Nach 17 Jahren Schreibarbeit 1989 das erste Mal vollständig veröffentlicht (Originaltitel: Geek Love), nun die erste Übersetzung ins Deutsche.

Binewskis. Verfall einer radioaktiven Familie

Katherine Dunn

Berlin Verlag

510 Seiten

22,99