Dieses Jahr wird die Zeitungsstadt Berlin 400 Jahre alt. Die Auflagen der Printmedien sinken, Zeitungshäuser kämpfen ums Überleben, man spricht vom „Zeitungssterben“ und vom Netz als Feind der Tageszeitungen. Ob das wirklich so ist und wie die Berliner Zeitungslandschaft in den letzten Jahren mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgegangen ist, zeigen Lutz Hachmeister, Leif Kramp und Stephan Weichert in ihrem Überblick, der die Neuauflage des Standardwerks „Zeitungsstadt Berlin“ von Peter de Mendelssohn ergänzt. Ihre aktuelle Einschätzung: „Die tonangebenden Stimmen der Hauptstadt sind digitale Unternehmungen.“

von Lutz Hachmeister, Leif Kramp und Stephan Weichert

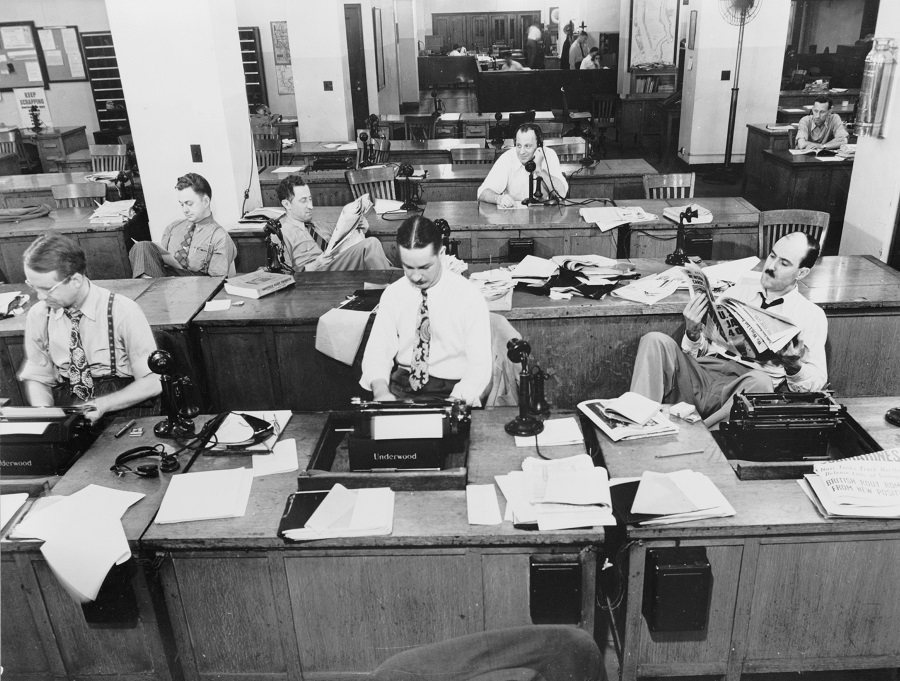

So (oder so ähnlich) sah der Newsroom im Jahr 1942 noch aus.

An Berlin zeigt sich wie unter einem Brennglas die Diversifizierung in der Medienproduktion wie auch in der Mediennutzung: Neben die (aus Sicht der Zeitungswirtschaft) schon immer durchsetzungsstarken elektronischen Aufmerksamkeitsdiebe Radio und Fernsehen ist die verwirrende Sphäre der digitalen Medien getreten, in der die Medienumwelt in der Hauptstadt und die Medienrepertoires ihrer Bevölkerung immens vergrößert, aber auch verkompliziert wurden.

Es ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, wenn sich so mancher Zeitungsmanager an die übersichtliche Enge zu Zeiten des analogen Wetteiferns um Marktanteile in der Mauerstadt zurücksehnt, in der allein Presse und Rundfunk als privilegierte Agenten der Öffentlichkeit für die gesellschaftliche Selbstverständigung sorgten. Schon das war anstrengend genug und bot viele Anlässe zum publizistischen Kräftemessen. Heute ist Berlin das Paradebeispiel einer Metropole, in der die Vielfalt der Medienangebote neue Regeln diktiert. Die tonangebenden Stimmen der Hauptstadt sind digitale Unternehmungen. Im klassischen Sinne des politischen Hauptstadtdiskurses ist das vor allem Spiegel Online, der digitale Ableger des Hamburger Nachrichtenmagazins, der bis Ende 2015 noch in einer luxuriös ausgestatteten Großetage im Zentrum der Macht, direkt am Pariser Platz residierte. „Spon“, so die Abkürzung, ist unter Hauptstadtjournalisten und Politikern wegen seiner themensetzenden und meinungsprägenden Relevanz zu einem „Bildschirmschoner“ im Arbeitsalltag geworden.

Beim Publikum jedoch drängen auch andere digitale Angebote in den Vordergrund: Immer mehr sind es Online-Plattformen und -Kommunikationsdienste wie Facebook oder WhatsApp, die das Zeitbudget der Mediennutzer belasten, ob diese nun zu Hause, unterwegs oder im Büro sind. Immer mehr sind es die Bürger selbst, die sich mit Hilfe von Social Media untereinander informieren – Journalismus, auch die Lokalberichterstattung, kommen in dieser kommunikativen Vielfalt zwar vor, stehen aber nicht mehr zwingend im Mittelpunkt des Informationsverhaltens. Dies gilt um so mehr für die Hauptstadt Berlin mit ihren vielen lebendigen Kiezen und der schnellebigen Kreativ- und Kulturszene. Die Nachrichtenwebsites der etablierten Zeitungsverlage haben hier zu spät die Zeichen des digitalen Mediennutzungswandels erkannt – zu starr, zu übergreifend, zu unnahbar bot sich die Berliner Lokalberichterstattung lange feil. Die Verlage versuchten zwar, ihre Leser zurückzugewinnen, hielten aber an ihrem Selbstverständnis und ihrer kommunikativen Orientierung als Nachrichtenlieferant fest und scheuten sich lange vor tiefgreifenden Veränderungen in ihren Organisationsstrukturen und Arbeitsroutinen.

Journalismus heute: schnell, digital und auf die mobile Leserschaft abgestimmt.

Erst als die Auflagen- und Umsatzeinbrüche immer fataler, die Abkehr der Leser vom klassischen Berliner Metropoljournalismus immer deutlicher wurde, begann ein allmähliches Umdenken. Inzwischen wird in Berlin viel experimentiert. Im November 2014 legte der Tagesspiegel mit dem Checkpoint einen frühmorgendlichen E-Mail-Newsletter auf, in dem Ko-Chefredakteur Lorenz Maroldt und andere Redakteure eine wachsende Zahl an Lesern über Bedeutsamkeiten und Profanitäten aus dem Berliner Stadtgeschehen informieren. Im Frühjahr 2016 hatte der Newsletter bereits 91 000 Abonnenten – bei einer täglichen verkauften Druckauflage der Zeitung von circa 111 000 Exemplaren im vierten Quartal 2015. Mit einem saloppen Schreibstil, persönlichen Zugängen und einem kuratierenden Ansatz mit vielen Zitaten aus anderen Informationsquellen wurde das Newsletter-Format schnell zu einem Beispiel journalistischer Innovation, um ein Publikum zu erreichen, das nicht mehr zwingend ein Zeitungsabonnement abschließt oder regelmäßig einen Kiosk aufsucht, um sich über lokale Ereignisse zu informieren. Checkpoint wurde 2015 mit dem Grimme Online Award in der Kategorie „Information“ sowie mit dem Lokaljournalismus-Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. 2016 folgte noch der unabhängig vergebene Preis Der Goldene Blogger. Der Berlin-Newsletter des Tagesspiegels war längst nicht die erste redaktionelle Postwurfsendung – schon seit 2011 erreicht das Morning Briefing des Handelsblatts bis zu 450 000 Empfänger –, doch bereitete Checkpoint den Boden für eine teilweise Rückeroberung längst verloren geglaubter Leserkreise: Im Folgejahr begannen in Hamburg mit Elbvertiefung (Die Zeit), in Frankfurt/Main mit Hauptwache (FAZ) sowie in weiteren Städten und Regionen in ganz Deutschland Chefredaktionen – täglich oder wöchentlich –, in Form einer morgendlichen Massen-E-Mail ihr Publikum zu erreichen.

2016 legte der Tagesspiegel mit einem eigenen Twitter-Account für Berlin und zwölf hyperlokalen Newslettern für die unterschiedlichen Bezirke der Hauptstadt nach, um die Bevölkerung noch besser auf ihren Smartphones zu informieren, die im Berliner Stadtbild inzwischen omnipräsent sind. Schon seit 2013 bloggen Redaktionsmitglieder und freie Mitarbeiter auf der Zeitungswebsite in mehreren Kiez-Blogs. Noch nehmen sich die Experimente der Berliner Zeitungshäuser bei der Suche nach neuen Wachstumsfeldern für journalistische Inhalte bescheiden aus. Springer, Holtzbrinck und Burda ließen jeweils eigene digitale Nachrichtenangebote für junge Zielgruppen entwickeln, die den Dachmarken Bild (byou), Zeit (ze.tt) und Bunte (BUNTEnow) zugeordnet wurden. Der Schritt, den auch weitere Verlage an anderen Standorten gingen (wie der Spiegel mit dem Online-Ableger bento), erschien Branchenbeobachtern überfällig, gehören doch Jugendliche und junge Erwachsene nur noch zu einem geringen Anteil zur zahlenden Zeitungsleserschaft.

Derweil gründen sich in Berlin immer wieder journalistische Start-ups, etwa hyperlokale Blogs wie die Prenzlauer Berg Nachrichten (2010) oder der neukoellner.net (2011) sowie das zunächst per Crowdfunding finanzierte, seit 2016 genossenschaftlich organisierte Autorenkollektiv Krautreporter (2015). Hinzu kamen deutschsprachige Ableger erfolgreicher US-amerikanischer Portale wie Buzzfeed (2014) oder Refinery29 (2016), die sich gerne in der Hipster-Stadt Berlin niederließen und die Stadt selbst häufig in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung stellen. Doch in Berlin siedeln sich nicht nur verlagsunabhängige Publikumsmedien an: Die Verlagswelt kann von einem allgemeinen Aufbruch in der europäischen Entwicklerszene profitieren, die Berlin als Ort des Austauschs und der Zusammenarbeit entdeckt hat. Im weiterhin stark wachsenden Feld der sozialen Medien reagieren digitale Unternehmungen für neue Smartphone-Applikationen und professionelle Business-to-Business-Dienste nicht allein auf die unbestreitbaren Veränderungen auf den Medienmärkten, sondern versuchen, die dynamische Transformation der Mediennutzung mitzugestalten. Meist sind dabei Nachrichtenorganisationen und speziell Zeitungsverlage noch im Hintertreffen, doch strengen sie sich an, den Anschluß zu finden.

Springer in Berlin und Burda in München haben hierzu nicht nur das Digitalgeschäft zum eigentlichen Kern ihrer Unternehmungen gemacht, sondern in diesem Zuge auch Inkubator- und Acceleratoren-Programme zur Förderung von bzw. zur Beteiligung an aussichtsreichen Unternehmenskonzepten ins Leben gerufen. Berlin ist heute weniger eine Zeitungsstadt als vielmehr ein Digitalzentrum, in dem jährlich die größte Konferenz zu Themen der digitalen Gesellschaft re:publica stattfindet und sich alles um die allmächtige Digitalisierung zu drehen scheint. Investoren, Business Angels und Risikokapitalgeber haben Berlin längst für sich erobert, regelmäßig locken „Bootcamps“ und „Hackathons“ zum gemeinsamen Entwickeln und Networking, vor allem aber zur permanenten Beschäftigungstherapie. In Berlin entscheide sich, ob Europa beim Spiel um die digitale Zukunft dabei ist, schrieb 2015 die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Daß es in dieser Atmosphäre allenfalls am Rande um die klassischen journalistischen Medien geht und stattdessen vor allem um Geschäftsmodelle für technische Kommunikationsmedien in der immer stärker von Digitalisierung und Big Data erfaßten Gesellschaft, kann auch eine Chance für Verlage und ihre Zeitungen bedeuten.

Ein Beispiel ist das Berliner Start-up Spectrm, das für Verlage neue Wege zur Verbreitung journalistischer Inhalte über millionenfach genutzte Instant- Messaging-Dienste wie den Facebook Messenger ebnen möchte. Im digitalen Vertrieb, der prinzipiell losgelöst von den traditionellen Vermarktungsschemata in den Zeitungsverlagen funktioniert, arbeiten Berliner Redaktionen inzwischen – nolens volens – auch mit dem erst 1995 entstandenen Wissenskonzern und Suchmaschinengiganten Google (inzwischen: Alphabet Inc.) zusammen; dessen europaweit ausgeschriebene Digital News Initiative unterstützt die Entwicklung unternehmerisch tragfähiger Konzepte im Journalismus mit einer Anschubfinanzierung von bis zu einer Million Euro – wobei natürlich klare Eigeninteressen eine Rolle spielen. Während der Springer-Konzern zunächst auf Abstand blieb (auch wegen der schwelenden Auseinandersetzung mit Google um die Zahlung von Leistungsschutzrechten an die Verlage für die Darstellung von Nachrichtenausschnitten in Google News), bewarben sich die Redaktionen von Berliner Morgenpost (unter dem Dach der Funke Mediengruppe) und des Tagesspiegels erfolgreich um eine Förderung, um mit neuen digitalen Formaten zu experimentieren, im Falle der Morgenpost beispielsweise mit einer App, die automatisiert passende Inhalte auf dem Smartphone ausspielen soll und sich dabei individueller Nutzungsdaten bedient.

Ob Peter de Mendelssohn ahnte, wie gravierend die von ihm prophezeite Wandlung der Zeitung sein würde? Eine Zeitungsstadt Berlin ohne gedruckte Zeitungen ist bei immer noch durchschnittlich mehr als einer halben Million verkaufter Tageszeitungen kaum vorstellbar. Allerdings entwickelt die Printzeitung für viele Marktbeobachter inzwischen einen Charme, der dem von Vinylplatten im Musikgeschäft gleicht. Noch unbeantwortet ist die große Frage, ob sich der professionelle, hochrangige Journalismus unabhängig von jenen Medientechnologien, die seine Entstehung im 19. Jahrhundert erst ermöglicht haben, behaupten und weiterentwickeln kann. Aber wie wir anhand der heutigen Debatten um Fake News, Social Bots, „russische Hacker“ oder „Hate Speech“ im Netz sehen können, ist das kein Problem des Journalismus allein, sondern eine Herausforderung für die bürgerliche Demokratie überhaupt – nicht nur, aber auch in Berlin.

Lutz Hachmeister, geboren 1959, ist seit 2005 Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin. Der ehemalige Direktor des Grimme-Instituts und ausgewiesene Medienforscher zählt zu den bekanntesten deutschen Dokumentarfilmern (u. a. „Schleyer“, „Das Goebbels-Experiment“) und ist Autor zahlreicher zeitgeschichtlicher Sachbücher.

Lutz Hachmeister, geboren 1959, ist seit 2005 Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin. Der ehemalige Direktor des Grimme-Instituts und ausgewiesene Medienforscher zählt zu den bekanntesten deutschen Dokumentarfilmern (u. a. „Schleyer“, „Das Goebbels-Experiment“) und ist Autor zahlreicher zeitgeschichtlicher Sachbücher.

Foto: Jim Rakete

Das Buch

In seiner Chronik erzählt Peter de Mendelssohn den Werdegang der Berliner Zeitungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Er ist geprägt von Persönlichkeiten wie Leopold Ullstein, Rudolf Mosse und Axel Springer, gezeichnet von historischen Zäsuren wie der NS-Diktatur, der deutsch-deutschen Teilung und dem Neubeginn nach der Wiedervereinigung. Die Neuausgabe dieses Klassikers der deutschen Kulturgeschichte umfasst auch ein aktuelles Kapitel über die tiefgreifenden Veränderungen in der Berliner Zeitungslandschaft seit dem Mauerfall, verfasst von Lutz Hachmeister, Leif Kramp und Stephan Weichert.

In seiner Chronik erzählt Peter de Mendelssohn den Werdegang der Berliner Zeitungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Er ist geprägt von Persönlichkeiten wie Leopold Ullstein, Rudolf Mosse und Axel Springer, gezeichnet von historischen Zäsuren wie der NS-Diktatur, der deutsch-deutschen Teilung und dem Neubeginn nach der Wiedervereinigung. Die Neuausgabe dieses Klassikers der deutschen Kulturgeschichte umfasst auch ein aktuelles Kapitel über die tiefgreifenden Veränderungen in der Berliner Zeitungslandschaft seit dem Mauerfall, verfasst von Lutz Hachmeister, Leif Kramp und Stephan Weichert.

Links

„Zeitungsstadt Berlin“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage