Wie schreibt man über die eigene Familiengeschichte, wenn man seine Familie gar nicht kennt? Nina Willner ist in den USA aufgewachsen, da ihre Mutter aus der damaligen DDR floh und nach Amerika zog. Ihre Großeltern blieben damit für sie „hinter dem Eisernen Vorhang“ unerreichbar. Für ihr Buch „Vierzig Herbste“ findet sie Antworten auf ihre Fragen rund um die Geschichte des geteilten Deutschland, den Kalten Krieg und ihre eigenen deutschen Wurzeln. Wie sie bei ihrer Recherche vorgegangen ist und was ihre Familie über das Ergebnis denkt, verrät Nina Willner uns im Interview.

Die Familie ihrer Mutter lernt Nina Willner erst nach dem Fall der Berliner Mauer kennen.

Es ist faszinierend, dass Du über den größten Teil des Buches die Geschichte und das Leben von Verwandten erzählst, die Du bis ins Erwachsenenalter nie getroffen hattest. Wann hast Du beschlossen, das Buch zu schreiben, und warum?

Nach dem Fall der Berliner Mauer lernte ich die Familie meiner Mutter erstmals persönlich kennen und erfuhr von ihren Geschichten. Gleichzeitig hörte ich von den Erfahrungen vieler anderer ehemaliger DDR-Bürger, darunter frühere politische Gefangene, Dissidenten, Menschen, die zu fliehen versucht hatten und gefasst worden waren, und solche, denen die Flucht gelungen war. Ich sprach mit Leuten, die unter dem Regime als Sicherheitskräfte, Athleten, Lehrer oder Fabrikarbeiter tätig waren, einigen, die der SED beigetreten waren, und anderen, die das nicht getan hatten. Das waren Berichte aus einer unbekannten Welt „hinter dem Eisernen Vorhang“, die viele von uns so noch nicht kannten.

Als ich das, was ich dabei lernte, mit den Darstellungen von Courage und Widerstandskraft innerhalb meiner eigenen Familie, mit der Flucht meiner Mutter und meiner eigenen speziellen Erfahrung als US-Geheimdienstoffizierin während des Kalten Krieges in Ostberlin in Zusammenhang brachte, erkannte ich, dass wir mehr als genug beisammen hatten, um ein ganzes Buch zu füllen. Eine Sache war mir dabei wichtig. Nachdem ich all diese persönlichen Geschichten gehört hatte, wurde mir klar, dass ich möglichst viel Kontext bereitstellen musste, um unsere Geschichte richtig wiederzugeben. Also bettete ich die Handlung in historische Begebenheiten ein und erzählte auf diese Weise die Geschichte von 40 Jahren Kaltem Krieg anhand der 40 Jahre Trennung, die meine Familie erlebt hatte. „Vierzig Herbste“ wurde so zur Reise einer Familie durch die Geschichte des geteilten Deutschland.

Ich schrieb „Vierzig Herbste“, weil wir jetzt imstande sind, eine der kritischsten Phasen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts besser zu verstehen. Ich wollte auch den Preis aufzeigen, den Menschen in einem autoritären kommunistischen Regime zu zahlen haben, und, wichtiger noch, den menschlichen Geist würdigen, der selbst unter totalitären Bedingungen fortbesteht.

Wie bist Du bei der Rekonstruktion der Geschichte Deiner Verwandten vorgegangen?

Mein Weg führte über drei wesentliche Forschungsbereiche: Interviews, Archive und Reisen.

Zunächst die Interviews: Als ich in Prag, Minsk und Moskau lebte, besuchte ich meine Familie in Deutschland recht häufig. Ich führte viele Gespräche mit Verwandten und, wie ich bereits erwähnte, auch mit anderen Ostdeutschen. Während meiner Zeit in Osteuropa unterhielt ich mich mit vielen unterschiedlichen Menschen, einschließlich Bürgern der ehemaligen Sowjetunion und der Ostblockstaaten, sowjetischen Soldaten, die in Ostdeutschland arbeiteten, und auch westlichen Diplomaten und Soldaten, die während des Kalten Krieges gedient hatten. Ich war besonders daran interessiert, die verschiedenen Sichtweisen zu erforschen, auch derjenigen, die der Meinung waren, dass die Mauer hätte stehen bleiben sollen.

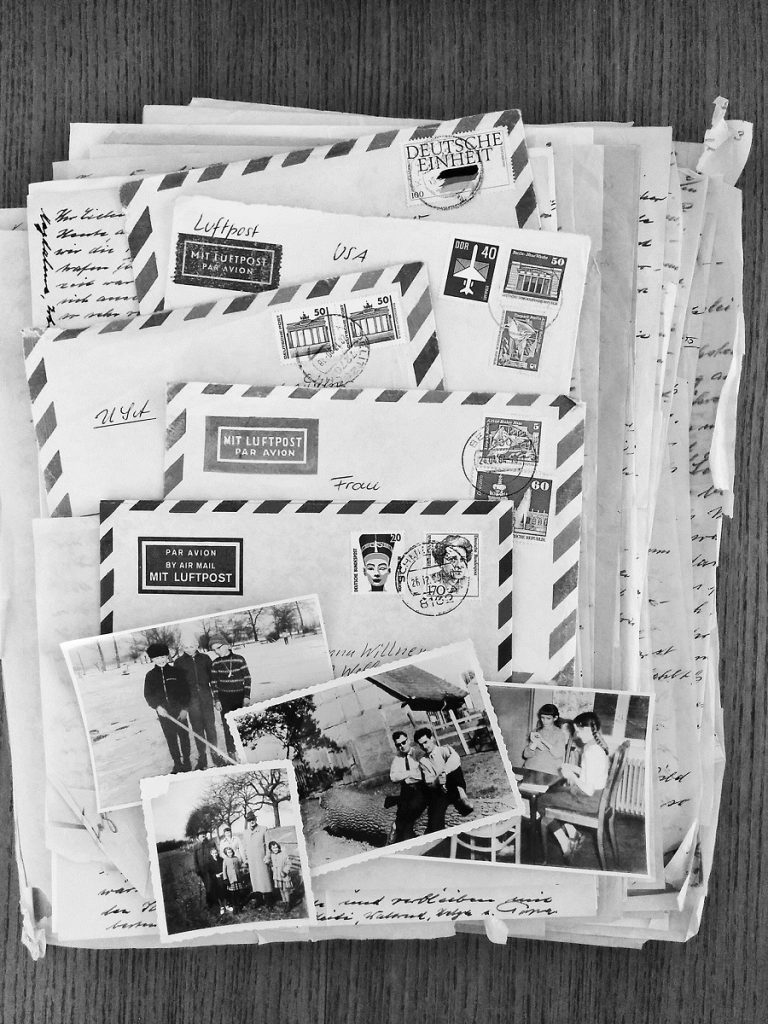

Briefe und Fotos von der Familie im Osten ab Mitte der siebziger Jahre.

Die Forschung in den Archiven stützte sich auf vielerlei Arten von Quellen. Neben Familienbriefen, Tagebüchern und Fotografien wühlte ich mich durch eine Menge Akten, unter anderem offen zugängliche Materialien, verschiedene historische amerikanische, britische, deutsche und russische Akten. Außerdem untersuchte ich in den letzten Jahren Material aus Archiven, das vorher unter Verschluss war und erst jetzt zugänglich ist: Transkripte persönlicher Gespräche zwischen sowjetischen und ostdeutschen Führungspersonen, aber auch Stasi-Akten und Fotos. Darüber hinaus ehemals geheime Dokumente, die in jüngerer Zeit freigegeben worden sind, einschließlich Telegrammen des KGB, der CIA und des amerikanischen Außenministeriums, sowie Dokumente zu Geheimdienstoperationen, an denen ich selbst teilgenommen hatte. Außerdem arbeitete ich mit einem renommierten amerikanischen Historiker zusammen, der auf den Kalten Krieg spezialisiert ist, um sicherzustellen, dass meine Darstellungen auf zuverlässigen Quellen beruhten.

Und drittens reiste ich an all die Orte, die im Buch vorkommen – Schwaneberg, Klein Apenburg, Chemnitz, also das frühere Karl-Marx-Stadt, Berlin – um in die Vergangenheit einzutauchen. Ich besuchte Dorfmuseen und Stasigefängnisse, ging zum früheren Grenzstreifen, wo auf meine Mutter geschossen worden war, als sie zu fliehen versucht hatte, und wo auch heute noch ein Wachturm steht. Das war der Ort, an dem ihr schlussendlich die Flucht gelang.

Was haben die Familienmitglieder darüber gedacht, wie Du sie und ihre Geschichte dargestellt hast?

Im Allgemeinen hatten sie das Gefühl, dass ich den Osten Deutschlands und ihr Leben sehr angemessen dargestellt habe. Es war mir sehr wichtig, ein möglichst klares Bild zu zeichnen, eine unvoreingenommene Perspektive einzunehmen, wenn es um ihre persönlichen Erfahrungen und die historischen Ereignisse ging.

Ich versuche in diesem Buch nicht, die ganze Geschichte Ostdeutschlands oder die jeder einzelnen Erfahrung im Leben jedes ehemaligen ostdeutschen Bürgers zu erzählen. Viele Menschen haben ganz andere Erfahrungen gemacht; manche hatten ein besseres Leben, andere ein schlechteres. Manchen erging es aus einer Vielzahl von Gründen unter vergleichbaren Umständen besser als anderen. Und Geschichte ist nicht immer schwarz oder weiß. Es gibt Leute, die sich vielleicht nach diesen Tagen zurücksehnen und sie als unbeschwertere, auf mancherlei Weise weniger komplizierte Zeit betrachten.

Letzten Endes handelt es sich bei dem, was ich dargestellt habe, um die Geschichte meiner Familie, wie sie in den Tatsachen, die uns jetzt bekannt sind, festgeschrieben ist – und historische Tatsachen sind wahr und unbestreitbar. Alles in allem ist „Vierzig Herbste“ ein Loblied auf Stärke und Widerstandskraft, auf eine Familie, deren Mitglieder einander oftmals beigestanden und das Leben so sehr genossen haben, wie die Umstände es ihnen erlaubten. Ich denke, das ist vielleicht etwas, womit viele ostdeutsche Familien ihre Mühe hatten, dieses Gefühl von Stabilität und Wahrhaftigkeit aufzubauen.

Wie ging Deine Mutter mit der Tatsache um, dass sie ihre Familie im Endeffekt für eine so lange Zeit verloren hatte?

Der tiefere Schmerz der Trennung setzte bei meiner Mutter nicht sofort ein, weil sie, wie so viele andere Geflohene, einfach nicht damit rechnete, dass die Trennung anhalten würde. Nach ihrer Flucht machte sie sich sofort daran, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie arbeitete während dieser ersten Jahre hart und dachte, dass sie, wenn sie erst einmal Fuß gefasst hätte, ihre Verwandten vielleicht einen nach dem anderen herüberholen könnte. Aber mit der Zeit wurde klar, dass die Familie nicht in die Freiheit entlassen werden würde. Man brandmarkte sie als „politisch unzuverlässig“, weil sie eine Tochter hatten, die geflohen war, weil mein Großvater mit dem Regime in Konflikt stand und sich außerdem weigerte, mit der Stasi zu kooperieren, als sie ihn nach Westdeutschland schickten, um seine Tochter und ihren neuen Ehemann (meinen Vater), der ein Geheimdienstoffizier der US Army war, auszuspionieren.

Nina im Alter von fünf Jahren.

Niemand in der Familie ahnte, dass die Trennung 40 Jahre andauern würde. Als klar wurde, dass die DDR ihre Bürger auch weiterhin innerhalb der Staatsgrenzen festhalten würde, blieb meiner Mutter nichts anderes übrig, als sich an ein Leben ohne sie zu gewöhnen und nach vorne zu blicken.

Hatte sie nach all diesen Jahren noch eine deutsche Identität? Oder ist sie zu einer Amerikanerin geworden?

Obwohl sie ihre Familie nie vergaß, nahm sie ihr neues Leben als Amerikanerin an.

Sie kam sehr gut zurecht, zuerst als Frau eines amerikanischen Militäroffiziers und als Mutter. Sie perfektionierte ihr Englisch, eignete sich mit der Zeit die amerikanische Lebensart an und begann sogar, wie eine Amerikanerin zu denken, falls man das so sagen kann. Sie kam im Alter von 30 Jahren in die USA und ist jetzt fast 90. Ich würde also sagen, dass sie sich zwar in jeder Hinsicht sehr gut wieder in der deutschen Kultur zurechtfindet, wenn sie nach Deutschland kommt, dass sie aber im Ganzen ziemlich amerikanisiert ist.

Das Interview führte Juliane Junghans.

Die im Beitrag verwendeten Bilder stammen aus Nina Willners Buch „Vierzig Herbste“

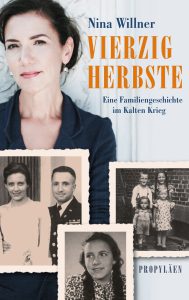

Das Buch

Washington, D.C., 1966: Als Nina fünf Jahre alt ist, erfährt sie, dass sie eine Großmutter hat, die eingeschlossen hinter einem „Vorhang“ lebt, weit entfernt in einem fremden Land. Eines Tages, so versichert ihr die Mutter, wird Nina ihre Oma kennenlernen. Und Nina denkt: Es ist doch nur ein Vorhang – warum kann man die Stoffbahnen nicht einfach beiseite ziehen? Sie weiß noch nicht, dass die Wurzeln ihrer Familie in Deutschland liegen. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs; die Welt ist in zwei Machtblöcke geteilt.

Washington, D.C., 1966: Als Nina fünf Jahre alt ist, erfährt sie, dass sie eine Großmutter hat, die eingeschlossen hinter einem „Vorhang“ lebt, weit entfernt in einem fremden Land. Eines Tages, so versichert ihr die Mutter, wird Nina ihre Oma kennenlernen. Und Nina denkt: Es ist doch nur ein Vorhang – warum kann man die Stoffbahnen nicht einfach beiseite ziehen? Sie weiß noch nicht, dass die Wurzeln ihrer Familie in Deutschland liegen. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs; die Welt ist in zwei Machtblöcke geteilt.

Siebzehn Jahre später steht die US-Geheimagentin Nina Willner in Ostberlin. Sie soll den Militärgeheimnissen der Sowjets in der DDR auf die Spur kommen. Eine gefährliche und riskante Mission, die sie zwar hinter den berüchtigten Eisernen Vorhang führt, nicht aber ihrer Familie im Osten des Landes näher bringt. Als Agentin der US-Army ist es Nina strikt verboten, Kontakt zu den Menschen in der DDR aufzunehmen. Nur von Fotografien kennt sie ihre Verwandten, die hinter der Mauer leben: ihre resolute, regimekritische Großmutter, ihre freiheitshungrige Tante Heidi und ihre Cousine Cordula, die es als Radsportlerin bis ins Nationalteam der DDR gebracht hat. Wird sie ihnen jemals begegnen? Nina ahnt nicht, welch ungeahnte Wendung die Geschichte einmal nehmen wird …

Links

„Vierzig Herbste“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Die offizielle Website von Nina Willner