In „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ erzählt Sophie Divry die Geschichte einer jungen Französin, die ohne Geld, und hungernd, einen Roman schreibt. Neben zahlreichen Anspielungen auf die französische Literatur und einer Vielzahl an Neologismen zeichnet sich Divrys Werk besonders durch seine inszenierte Typografie aus. Wie aber überträgt man etwas so Komplexes aus dem Französischen ins Deutsche? Im Interview erzählen Divrys Übersetzerin, Patricia Klobusiczky, und die Buchgestalterin Annika Preyhs, von den Herausforderungen während ihrer Arbeit an der deutschen Version.

Annika Preyhs (links) und Patricia Klobusiczky (rechts)

Sie beide haben sich gerade zum ersten Mal persönlich getroffen. Gab es dennoch eine Art der Zusammenarbeit an dem Roman von Sophie Divry oder hat Frau Preyhs erst im Nachhinein die Übersetzung von Frau Klobusiczky bekommen?

Annika Preyhs: Den Luxus der direkten Zusammenarbeit zwischen Übersetzung und Typografie gibt es heutzutage leider kaum noch. Für die Arbeit an Sophie Divrys „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ habe ich zunächst Input vom Lektorat und der Herstellung bekommen und mich anschließend mit dem übersetzten Text von Frau Klobusiczky an die Arbeit gemacht. Dadurch, dass ich in der Produktionskette relativ am Ende stehe, muss bei mir immer alles recht schnell gehen. Da ich aber bereits die französische Vorlage hatte, funktionierte das in diesem Fall sehr gut.

Patricia Klobusiczky: Wie wir sehen. (schlägt die deutsche Ausgabe auf)

Wie sah das bei Ihnen während der Übersetzung aus, Frau Klobusiczky? Hatten Sie Kontakt zu der Autorin in Frankreich?

PK: Sophie Divry hat es mir tatsächlich sehr einfach gemacht, weil sie von ihrer spanischen Übersetzerin wohl dermaßen viele Fragen bekommen hatte, dass sie ihren gesamten Roman anschließend mit Kommentaren für alle zukünftigen Übersetzer versah.

Wie kann man sich diese Kommentare vorstellen?

PK: Bei „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ handelt es sich teilweise um einen Meta-Roman, der mit zahlreichen Anspielungen auf die Weltliteratur gespickt ist. Diese können sehr subtil sein: Es gibt zum Beispiel Zwischentitel vor allen drei Teilen des Romans, die als ein Augenzwinkern an Cervantes zu verstehen sind. Das heißt, die Geschichte hat inhaltlich nichts mit „Don Quijote“ zu tun, doch der Roman zitiert formale Mittel, wie man sie aus dem Barock kennt. Da man diese Anspielung aber möglicherweise nicht sofort durchschaut, weist Divry darauf hin – und ich wusste, die deutsche Formulierung soll ruhig ausladend und etwas umständlich werden.

Hinzu kommen Bezüge zur französischen Klassik: Racine und Molière sind häufig zwischen den Zeilen zu finden. Dann wieder gibt es Anspielungen auf obskure Autoren der französischen Gegenwart wie Pierre Bergounioux, der in Frankreich für eine kleine Gruppe intellektueller Aficionados eine Legende ist: radikal links, mystisch – ein wahrer Exzentriker und Asket der Literatur. In Deutschland hat bislang jedoch kaum einer den Namen Bergounioux gehört. Als ich den Text übersetzte, musste ich bei diesen Verweisen etwas stärker auf die Tube drücken.

Als der Roman bei uns im Verlag vorgestellt wurde, war meine erste Assoziation Hamsuns „Hunger“, da es in beiden Romanen um KünstlerInnen geht, deren Kreativität von starkem Hunger beeinflusst wird – wobei Divry durch ihre humorvolle Erzählweise eine neue Ebene schafft, mit diesem Thema umzugehen.

PK: Hamsun war eine große Inspiration für Sophie Divry und „Hunger“ ist so etwas wie der Geist ihres Romans. Sie wollte sich jedoch nicht anmaßen, den Roman noch einmal genauso zu schreiben.

AP: Die Protagonistin hat so etwas Unverzagtes, obwohl sie eigentlich völlig verzweifelt sein müsste. Als ich den Roman las, habe ich selbst manchmal solch einen Hunger bekommen! Wie Sophie dort in diesem Park vor dem Museum sitzt und den ganzen Tag hungrig die Leute beobachtet – da habe ich mir wirklich den Kopf zerbrochen: Ob sie zuvor wirklich das Richtige eingekauft hat? Hätte sie nicht vielleicht etwas Anderes kaufen müssen, für weniger Geld, von dem sie länger etwas gehabt hätte? Aber sie verliert nicht den Mut und hat dabei so etwas Freches. Allein schon, wie gelassen sie gegenüber den vielen seltsamen Personen in ihrem Alltag wirkt. Mal ganz abgesehen von jenen inneren Stimmen, die ihr beim Schreiben begegnen…

PK: Ich freue mich sehr, dass Sie gerade die Passage im Park erwähnen. Sophie Divry hat nämlich vermerkt, dass sie auf diese Passage besonders viel Mühe verwendet hat. Daher habe ich mich auch bei der Übersetzung besonders angestrengt. Und dass Sie nun ausgerechnet diese Passage zitieren, die ja weder besonders inhaltsreich noch typografisch untermalt ist, bedeutet, dass da wirklich etwas angekommen ist.

Für die deutsche Übersetzung wurden, neben Hamsun und vielen französischen Autoren, zusätzliche Anspielungen auf deutsche Autoren eingefügt. Wie ist es dazu gekommen?

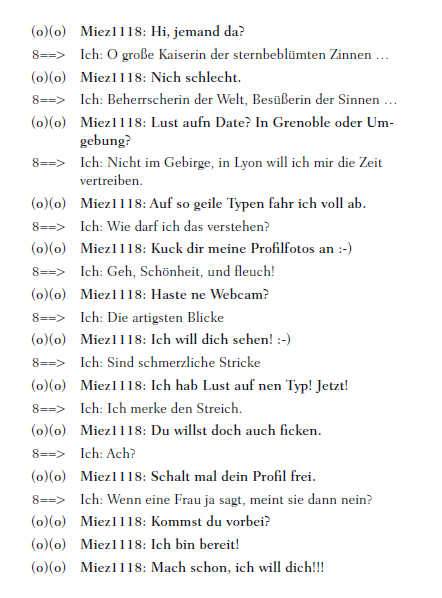

PK: Es gibt ein Kapitel in diesem Roman, das ich mindestens dreißig Mal überarbeitet habe. (blättert im Buch und schlägt eine Seite auf) Voilà: Kapitel 8. Dort gibt es eine Passage, in der ein Internet-Chat wiedergegeben wird. Sophie reagiert darin ganz bewusst mit Zitaten großer Autoren der französischen Klassik auf die banale, teils vulgäre Chat-Sprache. In der Übersetzung habe ich dafür zunächst, wie im Original, Racine und Molière verwendet, dann aber gemerkt, dass es ein Problem gibt: Racine ist für französische Leser praktisch Teil ihrer DNA. Die Übersetzung Racines hat bei deutschen Lesern also keineswegs dieselbe Wirkung.

Ich habe mich schließlich mit diesem Kapitel um eine Förderung beim deutschen Übersetzerfonds beworben und den Rat anderer großartiger Übersetzerinnen wie Marie Luise Knott, Susanne Lange und der Lektorin Angelika Klammer eingeholt, die mir empfahlen, anstelle von Racine in diesem Kapitel mit deutscher Barockdichtung zu arbeiten. Die französische Klassik entspricht nämlich in etwa dem deutschen Barock. Racines deutsches Pendant für diese Passage war dann Daniel Casper von Lohenstein. In dem Gedicht, das Susanne Lange und Angelika Klammer für mich herausgesucht hatten steckt so vieles, das sich auf die entsprechende Passage übertragen lässt: „Kaiserin der sternbeblümten Zinnen“. Das trifft es einfach (schnippt mit den Fingern) auf den Punkt.

Bis dahin war es allerdings ein langer Prozess. Frau Preyhs dürfte aber auch ein paar schweißtreibende Stunden mit diesem Text verbracht haben? (lacht)

Bis dahin war es allerdings ein langer Prozess. Frau Preyhs dürfte aber auch ein paar Schweißtreibende Stunden mit diesem Text verbracht haben? (lacht)

AP: Die große Herausforderung bei diesem Titel war auf jeden Fall die technische Umsetzung, da ich letztendlich alle typografischen Bilder aus dem Französischen für die deutsche Version nachbauen musste. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir im Deutschen unglaublich lange Wörter haben?

PK: Mir gefällt besonders, wie kreativ Sie an einigen Stellen auf die sprachlichen Herausforderungen meiner Übersetzung eingegangen sind, Frau Preyhs. Es gibt zum Beispiel eine Passage, in der es um diesen „Blöden Macker“ geht (hält ihr das aufgeschlagene Buch entgegen). Dort konnte die Autorin im Original einfach in jeder Zeile mit ihrer Beschimpfung fortfahren: LE MEC LOURD – LE MEC LOURD – LE MEC LOURD … Das Deutsche flektiert allerdings stärker als das Französische, weshalb uns dort der Dativ dazwischenfunkt. DEM BLÖDEN MACKER. Das sind zwei Buchstaben mehr.

Es wäre doch unschön gewesen, den Satz verkleinert in eine Zeile zu zwängen. Das Hervorragende an der Art, wie Sie dieses Problem gelöst haben, ist die Tatsache, dass die Protagonistin in dieser Szene davon träumt, dem „Blöden Macker“, der sie während der Arbeit sexuell belästigt, die Eier abzuschneiden – was sich in dem vom Zeilenende abgetrennten ER spiegelt. Da bekommt die deutsche Version aufgrund der Typografie sogar einen Mehrwert.

Haben Sie, Frau Klobusiczky, an manchen Stellen bewusst darauf geachtet, dass einzelne Wörter noch französisch klingen? In der Passage, die Sie gerade ansprechen, gibt es nämlich einen Neologismus, der mir besonders gefällt: Als Sophie sich endlich gegen den „Blöden Macker“ (ihren Kollegen Charles) wehrt und ihm eins mit der Bratpfanne überzieht, bemerkt sie die „charleske Kopfhaut“ an der Pfannenoberfläche.

(beide lachen)

PK: Ach, ich bin so froh, dass Sie das ansprechen! Ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle dachte ich mir: Wer immer bis zu dieser Passage gelesen hat, der ist mit allen Divry-Wassern gewaschen. Der nimmt mir auch das ab. Ich weiß nicht, ob ich mich so etwas auch zu Anfang des Romans getraut hätte, aber ich dachte am Ende des Romans sprechen nun alle fließend Divry. Nun kann ich wie die Franzosen aus einem Namen ein Adjektiv machen.

Mich hat diese Passage aufgrund der zahlreichen Ausrufezeichen und den lautmalerischen Elementen „BinG! BonG!“ sehr an einen Comic erinnert.

AP: Die Idee kam von der französischen Agentur, die den Satz gestaltet hat: Die Agence Paprika. Durch die Großbuchstaben am Wortende bekommen die Schlag-Geräusche noch einmal einen besonderen Effekt. (lacht)

Neben Elementen des Comics gibt es auch Parallelen zum Film. Beispielsweise dann, wenn die Autorin ankündigt, dass auf den kommenden Seiten nicht jugendfreie Inhalte folgen oder die Auflistung „nicht verwendeter Szenen“ am Roman-Ende.

PK: Das mit dem nicht jugendfreien Inhalt finde ich besonders schön gelöst, da ein Rahmen zum Ausschneiden um die Passage gelegt wurde.

Würden Sie denn sagen, dass der Roman auch ohne die typografischen Spielereien funktioniert hätte?

AP: Der Roman hätte mit Sicherheit auch so funktioniert, weil er sprachlich sehr stark ist. Aber die Typografie unterstreicht vieles und verändert dadurch auch ein bisschen den Inhalt.

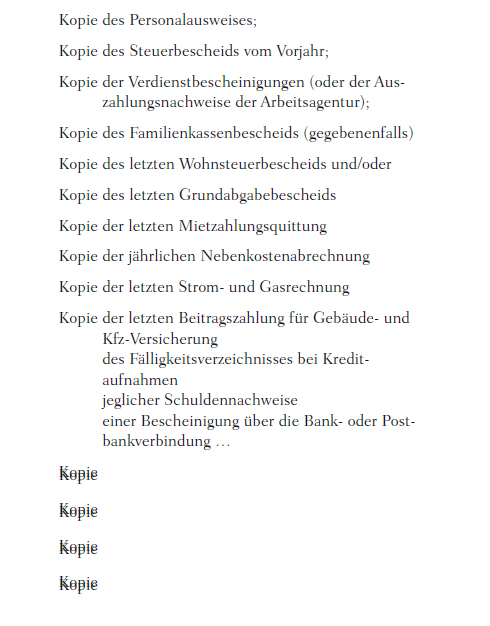

Besonders eindrucksvoll ist in der Hinsicht die Passage, in der die Protagonistin zum wiederholten Mal sämtliche Nachweise und Unterlagen für das Arbeitsamt kopieren muss. Dort kann man der Typografie förmlich ansehen, wie beim Ausdruck der Kopierer hakte und sie die letzten Seiten mit Gewalt herauszerrt. Das erzeugt eine nahezu körperliche Wirkung und bringt das Nervige dieser elenden Bürokratie auf den Punkt.

PK: Da merkt man, dass nichts in diesem Roman beliebig ist, weil selbst über die Typografie Emotionen transportiert werden. Die Szenen im Arbeitsamt waren übrigens eine echte Recherche-Herausforderung für mich, weil die Franzosen ihren Begriff für die Grundabsicherung ständig ändern. Ich konnte ja nicht Hartz IV schreiben.

Was die Typografie angeht, möchte ich gern noch darauf hinweisen, dass Raymond Federman ein sehr wichtiges Vorbild für Sophie Divry ist. Dieser Autor, der sich in Deutschland leider nie richtig durchsetzen konnte, war eine enorme Inspiration für diesen Roman. Das, was Sophie Divry uns an inszenierter Typografie zeigt, kann man als eine Hommage an Federman betrachten.

Wie Frau Preyhs zuvor bemerkte, kommuniziert die Protagonistin des Romans auf einer Metaebene mit inneren Stimmen, die zur Entstehung einer fiktiven Erzählung in der eigentlichen Erzählung beitragen. Vor allem die Figur des Hector, Sophies bester Freund, nimmt starken Einfluss auf den Inhalt und die Typografie. Wie fühlt sich das an, Vorschriften von einer Romanfigur zu bekommen?

AP: Es gibt eine Situation, in der Hector Sophie mit Nachdruck bittet, die Geschichte über seine Affäre mit der hübschen Partybekanntschaft zu berichten, aber gefälligst in der Helvetica, da die Baskerville zu niveauvoll sei, um „so ne Sexnummer“ zu erzählen. Die arme Helvetica! (lacht)

Die Helvetica ist doch nun wirklich die klassischste, modernste und internationalste Schrift, die man sich vorstellen kann. Wie ein Eames Chair: klassisch schön, modern und irgendwie zeitlos, obgleich es sich um ein Kind der 50er Jahre handelt. Also niveaulos ist sie nun wirklich nicht.

PK: Ach Mensch, liebe Frau Preyhs – hätten Sie mir das doch gesagt. Da hätte ich doch noch was schrauben können! (lacht)

AP: Man darf im Falle von Divrys Roman aber auch nicht vergessen, dass sie in Beispielen wie diesen auf Bekanntes zurückgreifen musste. Es hilft ja nichts, wenn sie etwas transportieren möchte, was kaum einer versteht. Von daher kann ich mit dem Beispiel der Helvetica leben, zumal es tatsächlich auch Leute gibt, die diese Schrift gar nicht leiden können.

Würden Sie sagen, dass es sich bei „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ um einen modernen Roman handelt? Wir haben ja schon über die vielen literarischen Anspielungen auf Klassiker gesprochen, gleichzeitig finden sich sowohl in der Sprache als auch in der Typografie Elemente, die an die Kommunikation in den Sozialen Medien und die Nutzung von Emojis erinnern.

PK: Ich denke, dass Sophie Divry diese Vermischung von klassischen und modernen Elementen ganz bewusst einsetzt. Indem sie Bilder durch Zeichenkombinationen erschafft, wie man sie auf der Computertastatur findet, schafft sie eine Verbindung zur kritischen Perspektive der Protagonistin auf die heutige Gesellschaft.

Auf der anderen Seite gibt es bei ihr diese respektvoll-respektlose Referenz an die Literaturgeschichte. In einer Passage wird dies ganz deutlich: In Kapitel 14 sinniert die Protagonistin über das alte, müde Frankreich ohne Revolution, ohne Innovationskraft. Im Französischen muss Sophie Divry dazu nur eines tun: Sie muss das Passé Simple benutzen – eine Vergangenheitsform, die wir im Deutschen nicht haben, die im Französischen des 19. Jahrhundert aber die literarische Vergangenheitsform war. Wenn also zeitgenössische französische Autoren das Passé Simple benutzen, dann ist dies entweder ironisch gemeint oder sie wollen eine dicke Schicht Patina über ihren Text legen – aus welchen Gründen auch immer. Ich habe diese Möglichkeit im Deutschen nicht. Ich musste also das, was Divry mit ihrer Wahl des Tempus gelöst hat, über die Syntax und die Semantik lösen, um diesen Eindruck extremer Altmodischkeit zu erzeugen.

Mir ist in beiden Versionen, sowohl in der französischen als auch in der deutschen, aufgefallen, dass im Zusammenhang mit der Protagonistin häufig die Rede von der „Heldin“ ist. Auf mich wirkt auch dieser Ausdruck etwas altmodisch. Zudem ist sie doch eigentlich die klassische Antiheldin.

PK: Genau diesen Assoziationsraum braucht es. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass schon Cervantes sich über die Helden der Ritterepen lustig gemacht hat und daher seinen „Ritter von der traurigen Gestalt“ erschuf. Divry stellt sich in eben diese Tradition. Sie nennt Sophie also nicht einfach „die Protagonistin“, sondern legt es auf die ironische Verkehrung des Heldenbildes an.

Vielen Dank für das Interview, das hat sehr viel Spaß gemacht.

Das Interview führte Marie Krutmann

Mehr über die Autorinnen →

Patricia Klobusiczky, 1968 geboren, studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und arbeitete lange als Lektorin. Seit 2006 übersetzt sie aus dem Englischen und Französischen, unter anderem Werke von Henri-Pierre Roché, Marie Darrieussecq, Valérie Zenatti, Molly Antopol und Petina Gappah. Seit März 2017 ist sie 1. Vorsitzende des Verbands deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ).

Patricia Klobusiczky, 1968 geboren, studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und arbeitete lange als Lektorin. Seit 2006 übersetzt sie aus dem Englischen und Französischen, unter anderem Werke von Henri-Pierre Roché, Marie Darrieussecq, Valérie Zenatti, Molly Antopol und Petina Gappah. Seit März 2017 ist sie 1. Vorsitzende des Verbands deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ).

Foto: Michael Kellner

Annika Preyhs, 1962 geboren, studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Literaturwissenschaft in Berlin und Hannover und ist seit 1988 in der Verlagsbranche tätig, seit 1998 mit eigenem Büro für Herstellung und Buchgestaltung. 2013 startet ihr Blog buchstabenplus in dem sie über Buchstaben, Reisen, Kunst und andere schöne Dinge schreibt.

Foto: privat

Das Buch

Als Sophie ihre Festanstellung bei einer Tageszeitung verliert, ist sie fest entschlossen, ihr finanzielles Schicksal fortan selbst in die Hand zu nehmen und ihren ersten großen Roman zu Papier zu bringen. Über diese anfängliche euphorische Energie legt sich allerdings bald ein Schatten in Gestalt von Sophies Kontostand, der zunehmend schrumpft – zuletzt auf die überschaubare Summe von 17,70 Euro, mit der sie sich bis zum Monatsende über Wasser halten muss. In dieser Zeit lernt Sophie Hunger kennen und gesellschaftliche Ausgrenzung und sie begegnet ihren ganz persönlichen Dämonen: dem Teufel Lorchus etwa, der sie ständig zu Untaten anstiften will, der vorwurfsvollen Stimme ihrer Mutter, ihrem Freund Hector, einem glücklosen und sexbesessenen Musiker oder ihrem fassungslosen Toaster, der pathetische Verse deklamiert, weil er nicht auf einer Online-Plattform versteigert werden will.

Als Sophie ihre Festanstellung bei einer Tageszeitung verliert, ist sie fest entschlossen, ihr finanzielles Schicksal fortan selbst in die Hand zu nehmen und ihren ersten großen Roman zu Papier zu bringen. Über diese anfängliche euphorische Energie legt sich allerdings bald ein Schatten in Gestalt von Sophies Kontostand, der zunehmend schrumpft – zuletzt auf die überschaubare Summe von 17,70 Euro, mit der sie sich bis zum Monatsende über Wasser halten muss. In dieser Zeit lernt Sophie Hunger kennen und gesellschaftliche Ausgrenzung und sie begegnet ihren ganz persönlichen Dämonen: dem Teufel Lorchus etwa, der sie ständig zu Untaten anstiften will, der vorwurfsvollen Stimme ihrer Mutter, ihrem Freund Hector, einem glücklosen und sexbesessenen Musiker oder ihrem fassungslosen Toaster, der pathetische Verse deklamiert, weil er nicht auf einer Online-Plattform versteigert werden will.

Links

„Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

Buchstaben…plus: der Blog von Annika Preyhs

VdÜ: die Literaturübersetzer

[…] Resonanzboden zu geben. Alles über die Entstehung dieses spannenden Titels könnt ihr hier […]

[…] Divry. Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky. Ullstein. 2017. Hier gibt es ein Interview mit der deutschen Übersetzerin und der Buchgestalterin […]