Harry Mulisch: "Schwarzes Licht"

Typisch Mulisch!

Der Roman "Schwarzes Licht" wurde im Original erstmals im Jahr 1956

veröffentlicht, es handelt sich somit um ein Frühwerk

Mulischs, für die im Jahr 2016 erschienene Neuauflage vom

preisgekrönten Übersetzer Gregor Seferens (Jahrgang 1964)

knusprig frisch ins Deutsche übertragen. Gregor Seferens

behandelte übrigens in seiner Magisterarbeit das Thema "Die

Rezeption Karl Mays in den Niederlanden"

und erhielt im Jahr 2000 für seine Übersetzung von Harry Mulischs Roman "Die

Prozedur" den "Else-Otten-Übersetzerpreis".

Fünf Jahre nach Harry Mulischs Tod erschien anno 2015 in den Niederlanden sein

unvollendet gebliebener Roman "De ontdekking van Moskou", von Literaturkritikern als

"unmögliches

Buch" und "Fehler" bezeichnet. Denn es handelt sich um vom

Kulturwissenschafter Arnold Heumakers und der Literaturwissenschafterin Marita Mathijsen sachte bearbeitete und

nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellte Fragmente

aus dem Nachlass, doch gerade Mulischs spezieller Stil und seine Technik, Romane

lustvoll zu komponieren, sind im Grunde unnachahmlich. Der Leser wird also

ausdrücklich eingeladen, seine eigene Fantasie spielen zu lassen und den Roman

selbst zu vollenden, wie Harry Mulisch einst selbst meinte: "Niet de schrijver, de

lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschwouwer van een toneelstuk,

maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogsteigen creatie.

De schrijver levert tekst - maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het

talent van de lezer." (Aus "Voer voor psychologen")

Dem Vernehmen nach stimmte Harry Mulisch vor seinem Tod der

Veröffentlichung der Fragmente bzw. verschiedenen Versionen zu. Zu

bedenken ist jedenfalls, ob nicht der Reiz sämtlicher Bücher

von Harry Mulisch bis zu einem gewissen Grad darin besteht, niveauvoll,

aber doch "unmöglich" zu sein?

Wer sich nicht in

erster Linie für lineare Entwicklungen, chronologische Abfolgen und vorhersehbar

agierende biedere Figuren interessiert, ist im

Erzählkosmos des Harry Mulisch gut und richtig aufgehoben.

Jedoch gehört "De ontdekking van Moskou" als Werk über das Schreiben an sich

sowie über eine missglückte Expedition im 15. Jahrhundert zweifellos nicht zu

seinen Meisterwerken. Der unvollendete Roman diente Mulisch über die Jahrzehnte

immer wieder als Fundus für Motive und Geschichten, die er anderweitig verwendet

hat, weswegen man nicht umhin kann, das nach seinem Tod erschienene Buch als

ausgeweideten Torso zu betrachten.

Über "De ontdekking van Moskou", damals noch unveröffentlicht, schrieb Cees Nooteboom in seinem

in "Die Zeit" auf Deutsch am 3. November 2010 erschienenen von Helga von Beuningen

übersetzten Nachruf unter dem

Titel "Er wog die Welt. Harry Mulisch, mein 'Freund vom Montagabend' ist tot": "Der Krieg war und blieb das Maß

aller Dinge, er war auch Gegenstand des Buches, das er hatte schreiben wollen

und zu dem es nie kam, weil die Wirklichkeit sich in diesem Punkt nicht besiegen

ließ - das Buch, in dem erzählt werden sollte, wie es gewesen wäre, wenn Hitler

den Krieg gewonnen hätte: De ontdekking van Moskou ('Die Entdeckung von

Moskau')".

Bizarre Namen, kuriose Todesarten (z.B. von einem Brocken aus dem

Weltall erschlagen, oder als Taucher zunächst von einem

Löschflugzeug mit Wasser aus dem Meer geschöpft und dann

über brennenden Olivenbäumen ausgeleert zu werden, oder

plötzlicher Tod im Wiener Nobelhotel), grenzgängerische,

hochbegabte Außenseiter, schräge Verhaltensweisen und

überraschende Kehrtwendungen in Handlungsverläufen - derlei

prägt Harry Mulischs Werke. Man ahnt, dass der Autor beim

Schreiben nicht selten selbst viel Vergnügen empfunden hat, dabei,

seiner üppig wuchernden Fantasie die Zügel schießen zu

lassen.

Die Kehrseite der Medaille sind Schwächen wie

allmachtsfantsiengleiche egomanische Züge, extreme

Männerdominanz, ausufernde Abschweifungen, erzählerische

selbstverliebte Untiefen und langatmige literaturtheoretische

Ausführungen; ja, mitunter ist auch Durchhaltevermögen

gefragt! Bewusst hat Mulisch sein berüchtigtes Schwadronieren z.B.

im Roman "Die Prozedur" eingesetzt, denn erst nach einem

erschöpfenden Kapitel über Buchstaben- und Zahlenmystik

begrüßt der Autor jene Leser, die sich wacker

durchgekämpft (oder einfach vorgeblättert!) haben: "So, das wäre geschafft.

Wir sind unter uns. Die unreinen Mitleser sind vor all diesen gespenstischen

Buchstaben Hals über Kopf geflohen." (S. 15).

Harry Mulisch war eine Ausnahmeerscheinung in der niederländischen

Literaturszene. Der vielseitige Schreiber verfasste nicht nur Romane und

Erzählungen, sondern auch Gedichte, Bühnenstücke, Opernlibretti, Essays und im

weiteren Sinn philosophische Werke. Er interessierte sich für

Naturwissenschaften (was mitunter in seinen Romanen für gedehnte Passagen

sorgt), Musik, Esoterik, Alchemie und

nicht zuletzt für Wein (nach der Diagnose "Magenkrebs" musste er seinen

Weinkonsum allerdings drastisch einschränken) und Weib - und er liebte Rätsel ("Het

beste ist, het raadsel te vergroten").

In seinen Romanen kommt es nicht selten vor, dass sich Geheimnisse sozusagen

selbst schützen und ihre Entdeckung zu verhindern wissen ... Insofern ist die

fast unendliche Geschichte des Romans "De ontdekking van Moskou" und ihre

Verknüpfung mit dem Leben des Autors durchaus bemerkenswert.

Von

gewissen Themen war er als Schriftsteller

allem Anschein nach geradezu besessen. Schon als Knabe experimentierte

Harry Mulisch, dessen Lieblingsjugendbuch nicht von ungefähr "De

ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling" (erschienen 1927) von

Leonard Roggeveen war, im Labor und stellte gern aberwitzige Theorien

auf; eine Herangehensweise, die auch in seinen Romanen sichtbar wird.

Ebenso faszinierten Zahlenmystik, Archäologie und

Männerfreundschaften den stets neugierigen, aufgeschlossenen

Autor, der im (männlichen) Orgasmus die menschliche Schaffenskraft

gebündelt sah. Somit ist es immer wieder verlockend zu

überlegen, wieviel Harry Mulisch jeweils konkret in seinen Figuren

stecken könnte.

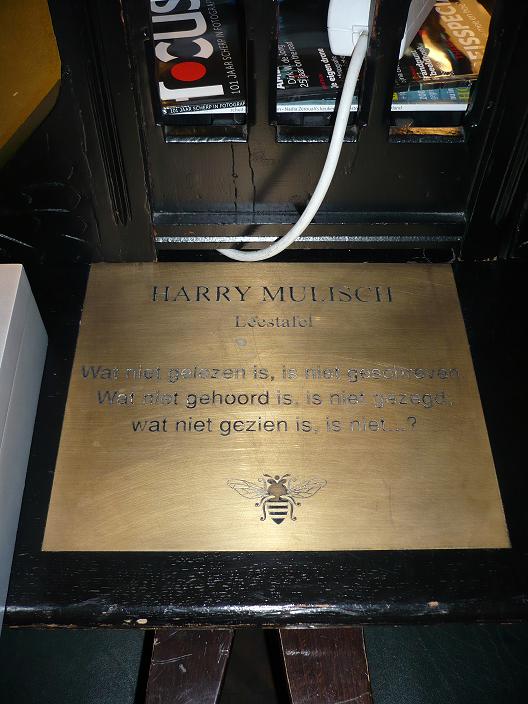

Gedenktafel im "Café Americain"

(Foto: D. Krestan) |

Wer Harry Mulischs

seit dem 29. Oktober 2011 mit einer Gedenktafel geschmückten einstigen Stammplatz am

Lesetisch im "Café Americain" aufsuchen möchte:

Das Lokal befindet sich in

Amsterdam, Leidsekade 97.

Die Inschrift lautet:

"Wat niet gelezen is, is

niet geschreven. Wat niet gehoord is, is niet gezegd.

Wat niet gezien is, is

niet ...?"

Der Legende nach ließ sich Harry Mulisch, als er noch nicht prominent war,

regelmäßig von Kellnern im Café ausrufen:

"Telefoon voor de heer Mulisch!"

Auf diese Weise gelang es ihm, nachhaltig die Aufmerksamkeit der anderen Gäste zu

erregen.

|

|

|

|

| |

Harry Mulischs ehemaliges

Wohnhaus

(Foto: D. Krestan)

Seit einiger Zeit findet

alljährlich in Amsterdam ein "Harry Mulisch-Festival" mit

Lesungen, Diskussionen und Musikdarbietungen statt, auch kann das

Arbeitszimmer des Autors in seiner ehemaligen Wohnung an der

Leidsegracht besichtigt werden.

|

|

"Ik heb de oorlog niet zo

zeer 'meegemaakt', ik bén de Tweede Wereldoorlog." (Harry Mulisch)

Harry Kurt Victor Mulisch, am 29. Juli 1927 in Haarlem geboren, war das einzige

Kind

eines österreichisch-ungarischen Vaters (Karl Victor Kurt aus Gablonz im

Sudentenland, geboren 1892, gestorben 1957; nach dem Ersten Weltkrieg in die

Niederlande emigriert), der später als Arisierer jüdischer

Vermögen bei einer Amsterdamer Bank mit den Nationalsozialisten kollaborierte

und deswegen nach dem Krieg drei Jahre lang in einem Lager interniert war, und einer

belgisch-deutsch-jüdischen Mutter (Alice Schwarz, geboren 1908, gestorben 1996).

Zuhause wurde Deutsch gesprochen. Frieda Falk, Haushälterin und Kindermädchen in

Personalunion,

war für Harry Mulisch eine wichtige Bezugsperson.

Aufgrund seiner Stellung konnte der Vater

seine bereits seit dem Jahr 1936 von ihm geschiedene Ex-Frau und seinen Sohn vor der Deportation

bewahren. Harry Mulischs Großmutter und Urgroßmutter wurden in Sobibor ermordet.

Harry Mulischs Mutter emigrierte

später in die Vereinigten Staaten von Amerika, Harry blieb bei seinem Vater in den

Niederlanden.

1952 erschien Mulischs Debütroman "Archibald Strohalm" (über einen

langsam aber sicher den Verstand verlierenden Aussteiger und Möchtegernpuppenspieler, der die

Mitmenschen zu einer von ihm entwickelten allumfassenden Moralphilosophie bekehren will).

"Neben ihm, in einem sorgfältig ausgesägten Regal, hingen die Puppen mit

seelenlosen Körpern und umgeknickten Köpfen. Er nahm den Tod, steckte Daumen und

Mittelfinger seiner rechten Hand in die Arme, den Zeigefinger in den Kopf und

zog das weiße Leibchen faltenlos bis hinauf zu seiner Achsel. Die linke Hand

schob er in den Hanswurst.

'Bonjour', sagte der Tod. Archibald nickte im Namen von Hanswurst, der sich

verbeugte. 'Hier prinzipiell Mensch Mensch so wahr wie Narkose auf Kopf.'

'Früher war normaler Hut', sagte Hanswurst. 'Nun ist auch ihr weg', sagte der

Tod. Archibald nickte. Hanswurst lag bereits auf seinen Knien, der Tod hatte

sich an ihn selbst gewandt. 'Hab Schmerz', sagte er und verzog den Mund. 'Wird

großer prinzipieller Lärm sich erheben.'" (Aus "Archibald Strohalm")

Harry Mulisch berichtete aus Jerusalem über den Eichmann-Prozess

("Strafsache 40/61: Eine Reportage über den Eichmann-Prozess",

erschienen 1962). Unter seinen zahlreichen Werken, viele davon liegen

leider nicht auf Deutsch vor, finden sich neben dem im Jahr 2007 zum

"besten niederländischen Roman aller Zeiten" (!) gewählten

Meisterwerk "Die Entdeckung des Himmels", veröffentlicht in

jenem Jahr, als der Autor seinen 65. Geburtstag feierte, auch "Das steinerne

Brautbett" (über die Bombardierung Dresdens und die Rückkehr des einst beim

Angriff innerlich wie äußerlich entstellten us-amerikanischen Zahnarztes an den Ort des Grauens Jahre später,

erschienen 1959) sowie "Das Attentat" (1982 erschienen). "Die Prozedur", 1998

veröffentlicht, wurde anno

1999 mit dem "Libris Literaturpreis" ausgezeichnet. Auch "Siegfried. Eine

schwarze Idylle" (2001) wartete mit einer überraschenden Gedankenspielerei auf:

Adolf Hitler und

Eva Braun hätten einen Sohn gehabt; und jener niederländische

Schriftsteller, dem ein altes Ehepaar in Wien diese Geschichte anvertraut,

stirbt im "Hotel Sacher", ohne die Sensation zu Papier gebracht zu haben -

manche Geheimnisse bewahren sich eben selbst.

1971 heiratete Harry Mulisch die 21 Jahre jüngere Künstlerin Sjoerdje Woudenberg,

mit der er zwei Töchter, Anna und Frieda, hatte. Seit 1989 war er mit seiner

Freundin Kitty Saal zusammen, das Paar bekam im Jahr 1992 einen Sohn, Menzo.

Der passionierte Pfeifenraucher

Harry Mulisch bildete mit Willem Frederik Hermans (1921-1995) und Gerard

(Kornelis van het) Reve (1923-2006) das tonangebende Trio, "De Grote Drie", der niederländischen Nachkriegsliteraturszene.

Mangel an

Selbstbewusstsein war Harry Mulisch offenbar zutiefst wesensfremd, wie auch

Cees Nooteboom in

seinem vorstehend bereits erwähnten Artikel ausführte: "Man musste sich sehr

an ihn gewöhnen, und wenn ihm dieser Prozess zu lange dauerte, erklärte er ein

weiteres Mal, wen man vor sich hatte: 'Ich bin ein großer Schriftsteller, daran

gibt es nichts zu rütteln.'"

Grenzenlos selbstgewiss, großspurig, bereitwillig provokant, nie um eine schlagfertige Antwort

verlegen - so wurde Harry Mulisch von Zeitgenossen beschrieben. Auch galt

Mulisch als Salonsozialist mit Sympathien für Fidel Castro (seine Reisen nach

Kuba fanden Niederschlag im Roman "Die Entdeckung des Himmels"), als schwierig und

arrogant, als Frauenheld und

eitler Geck mit Hang zu teuren Anzügen und Sportwagen. Seine Freunde schätzten

vor allem seinen brillanten Intellekt und seine Ironie. Und seine Leserschaft

erfreut sich nach wie vor an außergewöhnlich eigenwilligen Büchern.

Ein Tag im Leben des Maurits Akelei: Menschliche Abgründe und "Schwarzes

Licht"

In diesem Roman begleitet man den sozusagen erst in seinem "zweiten Leben" wohl aus innerer Not zum

Glockenspieler mutierten einsamen Junggesellen Maurits Akelei durch seinen 46.

Geburtstag, der beinahe den Weltuntergang, einige höchst sonderbare Begegnungen

und Vorkommnisse, Momente des Wahnsinns, Scherben, Verletzungen und die simple

Rückkehr in die annähernd gewissenlose Normalität beschert: Ein Einzelgänger mit

belastender Vergangenheit und kaum Selbstdisziplin verwüstet sich und seine

Umgebung nach Kräften - eine häufige Ausgangssituation bei Harry Mulisch.

Unheilvoll braut sich an diesem schwülen Tag etwas zusammen, bald blitzt und

donnert es im übertragenen Sinn gewaltig - und dann ist alles vorbei, wie ein

Sommergewitter ...

Am 20. August 1953, einem Donnerstag, bringt Akeleis bombastisches Kirchturmglockenspiel die Stadt

buchstäblich zum Stillstand und sorgt für anhaltende Verstörung unter den

Mitbürgern. Die Gründe für sein furioses Spiel, seine Angstzustände und seine Verschrobenheit

erhellen sich erst nach und nach, indem sich aus Rückblicken und Gesprächen

bruchstückhaft die 23 Jahre zurückliegende Geschichte seiner damals umgekommenen

hünenhaften Freundin Marjolein zusammensetzt, als ein verhängnisvolles Studentenfest ebenso

wie Maurits' Welt gewaltig aus den Fugen geriet und zerstört wurde.

Und

auch jene nächtliche Feier, die Maurits Akelei eher widerwillig und lieblos

anlässlich seines 46. Geburtstags veranstaltet, sprengt (aus Sicht des Lesers

freilich erwartungsgemäß) bald die Grenzen des Anstands: Verstrickungen und

Verhältnisse werden enthüllt, während die unglücklich in Maurits verliebte Zimmerwirtin eine

beiseite geschobene Randfigur bleibt, ebenso wie der Küster Doornspijk, den

Akelei einzuladen vergessen hat.

Weiters treten auf: Der Arzt Doktor Manuel Pollaards, Frau Marianne Pollaards

(seine Gattin), Pastor Meindert Splijtstra, 54 Jahre alt, mit einer gelähmten

Frau verheiratet, eine Krankenschwester (die Langzeitgeliebte des Pastors), die

etwa sechzehnjährige Tochter Diana Splijtstra und Lex Ketelaar, Akeleis Freund

seit der Jugend.

Meindert Splijtstra, der ein Verhältnis mit Frau Pollaards unterhalten hat, und Lex Ketelaar,

inzwischen testosterongesteuerter erfolgreicher Industrieller und seit jenem

denkwürdigen Abend vor 23 Jahren von einer riesigen Narbe im Gesicht

verunstaltet, die Arztgattin Frau Pollaards, ein mannstolles Weibsbild (und

natürlich ebenfalls verliebt in Maurits), Diana und Unmengen von Pernod

verwandeln Akeleis Zimmer, das er mit Blumen und Girlanden geschmückt

hat, in einen Tummel- und Schauplatz elender, entlarvender zwischenmenschlicher Geschehnisse, man

wähnt sich als Zuschauer eines Theaterstücks.

Der übersensible, unter chronischem Husten leidende Maurits Akelei

wird von (einprägsam beschriebenen) Wahnvorstellungen

eingesponnen, Schuldgefühle haben sich seiner Seele

bemächtigt, denn die über weite Strecken beschworene Idylle

mit Marjolein fand einst ein schreckliches Ende, für das eine

offizielle Sprachregelung im Freundeskreis existiert. Im direkten

Umgang mit stets derselben Handvoll Menschen zeigt sich Akelei meistens

zurückhaltend und scheu, in Ausnahmesituationen allerdings

unerwartet derb und brutal, geradezu primitiv triebhaft. Die Einen

tragen eben ihre Narben sichtbar äußerlich, die Anderen sind

innerlich entstellt, und Wenige sind sowohl an der Oberfläche als

auch darunter mit Narben übersät (man denke z.B. an Norman

Corinth, die Hauptfigur des Romans "Das steinerne Brautbett").

Mit "Schwarzes Licht" bewies Harry Mulisch bereits anno 1956

eindrucksvoll, was in ihm steckte. Er riss jene Themen an, die ihn

anhaltend beschäftigen sollten: Schicksal und Zufall, Träume,

abstoßende Sexszenen, Lebensentwürfe, Geniekult, Moral,

Begierde, Mythologie, Spiele mit verschiedenen

Bewusstseinszuständen ... nicht zu vergessen: offene Enden, denn

für Geheimnisse und Rätsel hatte er wie bereits erwähnt

ein Faible.

Der (von ihm selbst so genannte) "kleine", berückend dichte Roman "Schwarzes Licht" wartet mit

zeitlos schrägen Sonderlingen, mulisch-üblichen wahnwitzigen Wendungen und

filmreifen Bildern auf; eben maximal Mulisch!

Obwohl Harry Mulisch einst kokett meinte: "Een minuut slecht

schrijven is beter dan een dag goed denken", gilt dies wohl primär für

Schriftsteller. Gut zu denken ist für talentierte Leser, wie Mulischs Bücher sie

voraussetzen, nämlich unabdingbar.

(kre; 04/2016)

Harry Mulisch: "Schwarzes Licht"

(Originaltitel "Het zwarte licht")

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens.

Verlag Klaus Wagenbach, 2016. 144 Seiten.

Buch

bei amazon.de bestellen

Lien:

Sandammeer-Interview mit Gregor Seferens