|

rezensiert von Thomas Harbach

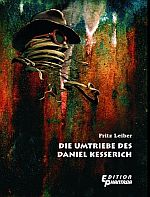

Fritz Leiber ist einer der Autoren, um deren Werk sich die Edition Phantasia in letzter Zeit verdient gemacht hat. Neben der laufenden Neuauflage seines Zykluses um Fafhrd und den grauen Mausling in empfehlenswerten und preiswerten Paperbacks erscheint dieser verloren gegangene Text aus den dreißiger Jahren zum ersten Mal in Deutsch als gediegene limitierte Auflage von 250 Exemplaren. Auf 116 Seiten mit Leinen und Schutzumschlag sowie im Samtschuber in grauen mit der Silhouette des Covers aus der Feder von Lars Nestler versehen. Der Künstler hat die Exemplare signiert. In der amerikanischen Originalausgabe fanden sich anstelle Zeichnungen von Jason von Hollander, der nach einem eher surrealistischen Titelbild im Innenteil realistische Zeichnungen einer immer absurder und verschachtelter werdenden Geschichte geschaffen hat. Rein äußerlich ist diese gediegene Sammlerausgabe die Anschaffung Wert. Das Buch liegt trotz seiner Kürze sehr gut in der Hand und nach kurzer Zeit fängt der Leser erst an zu blättern, dann sich intensiver mit dem Text zu beschäftigen. Für ein abgerundetes Bild fehlt ein Vor- oder Nachwort, in welchem die Herausgeber die Freundschaft zwischen Fritz Leiber und H.P. Lovecraft unwissenden Lesern vermittelt wird. Das wäre eine gelungene Einführung für diese ungewöhnliche Geschichte, die Synthese aus zwei Strömungen der phantastischen Literatur.

Fritz Leiber ist einer der Autoren, um deren Werk sich die Edition Phantasia in letzter Zeit verdient gemacht hat. Neben der laufenden Neuauflage seines Zykluses um Fafhrd und den grauen Mausling in empfehlenswerten und preiswerten Paperbacks erscheint dieser verloren gegangene Text aus den dreißiger Jahren zum ersten Mal in Deutsch als gediegene limitierte Auflage von 250 Exemplaren. Auf 116 Seiten mit Leinen und Schutzumschlag sowie im Samtschuber in grauen mit der Silhouette des Covers aus der Feder von Lars Nestler versehen. Der Künstler hat die Exemplare signiert. In der amerikanischen Originalausgabe fanden sich anstelle Zeichnungen von Jason von Hollander, der nach einem eher surrealistischen Titelbild im Innenteil realistische Zeichnungen einer immer absurder und verschachtelter werdenden Geschichte geschaffen hat. Rein äußerlich ist diese gediegene Sammlerausgabe die Anschaffung Wert. Das Buch liegt trotz seiner Kürze sehr gut in der Hand und nach kurzer Zeit fängt der Leser erst an zu blättern, dann sich intensiver mit dem Text zu beschäftigen. Für ein abgerundetes Bild fehlt ein Vor- oder Nachwort, in welchem die Herausgeber die Freundschaft zwischen Fritz Leiber und H.P. Lovecraft unwissenden Lesern vermittelt wird. Das wäre eine gelungene Einführung für diese ungewöhnliche Geschichte, die Synthese aus zwei Strömungen der phantastischen Literatur.

Auch wenn diese erst in den 90er Jahren veröffentlichte Geschichte schon 1936 aufgrund der intensiven Korrespondenz zwischen Fritz Leiber und H.P. Lovecraft geschrieben worden ist, liegen ihre Bezüge weniger in dunklen Bereichen der Großen Alten, sondern Leiber zieht im Grunde zwei Geschichten von H.G. Wells zu einer intensiven, konzentrierten Studie über Forschungsdrang und Liebe zusammen. Auch die wunderschöne Titelzeichnung von Lars Nestler erinnert sofort an Claude Rains „Unsichtbaren“. Dieser Film entstand im Jahr 1935 und insbesondere die abschließenden Passagen dieser längeren Kurzgeschichte beweisen, welch einen unglaublichen Eindruck der Film auf Fritz Leiber gemacht habt. Trotzdem hat er schließlich seine romantische und für sein herausragendes Werk so typische Grundidee mit klassischen Gruselelementen anstelle von theoretischen pseudowissenschaftlichen Erklärungen versehen. Das spricht für seine Eigenständigkeit als Autor. Wie Theodore Sturgeon wenige Jahre später beginnend zeichnet sein Gesamtwerk die Suche nach Liebe und die Flüchtigkeit des Augenblicks aus. Selbst die beiden für seine Art der Heroic Fantasy charakteristischen „Helden“ Fafhrd und der graue Mausling trauen sehr lange ihren beiden geliebten Frauen nach. Auch die blutige Rache kann die innere Leere in ihnen nicht verdrängen.

Ähnlich geht es Daniel Kesserich, der die unheimlichen Ereignisse in der kleinen Stadt Smithville in festem Glauben an das Gute und die ewige Liebe auslöst. Obwohl er nur im Schlusskapitel einen unheilvollen, unheimlichen und doch melancholischen Auftritt hat, durchzieht sein Geist diese kurze Episode.

So typisch für H.P. Lovecraft ist Fritz Leibers Versuch, der Geschichte mit einem Rahmen – ein bekannter, mäßig erfolgreicher Autor phantastischer Geschichten und gleichzeitig Jugendfreund der beiden unmittelbar betroffenen Einwohner Smithvilles nämlich besagter Daniel Kesserich und John Ellis erzählt diese Geschichte – zu versehen. Dazu kommen unvollständige Tagebuchaufzeichnungen und diverse indirekte Erzählpassagen, deren Wahrheitsgehalt äußerst fragwürdig ist. Mit dieser Kombination aus Fakten und Spekulationen überdeckt Fritz Leiber über weite Strecken seine wahre Absicht.

In Bezug auf die Lovecraft´schen Elemente ist die Geschichte gut durchdacht, sie ist nicht zu brutal oder gruselig, aber für eine im Mittelwesten spielende Episode atmosphärisch dicht in Szene mit der richtigen Mischung aus fragwürdiger moderner Technik und tief sitzendem Aberglauben. Dabei ist es nicht leicht, die Urängste wieder in die Köpfe einer modernen zivilisierten Gesellschaft zu drängen. Fritz Leiber zeigt eindrucksvoll, dass die Menschen hier ihre Wurzeln nicht vergessen haben. Sie lassen sich leicht beeinflussen, gar manipulieren und setzen alles daran, ihre friedliche Idylle zu erhalten. Die dünne Schale der Aufklärung weicht all zu leicht und all zu gerne den düsteren Trieben einiger weniger.

Im Gegensatz zu vielen Geschichten Lovecrafts Leben Leibers Figuren. Trotz der oft frustrierend kurzen Charakterisierung zeichnet der Autor mit feinem Strich und ein wenig hintergründigen Humor eine Reihe von fast klischeehaft agierenden Protagonisten. Diese Simplizität ist die notwendige Quelle der verschiedenen Ereignisse und lässt die Geschichte erst in diesem kontrastreichen Licht erstrahlen.

Wie in vielen dieser so typischen Gruselstories ist der Katalysator der Erklärung, aber nicht der beschriebenen Ereignisse ein Fremder, der diesen Ort besucht. Nach zehn Jahren möchte der Ich-Erzähler Kramer seinen ehemaligen Collegefreund Ellis besuchen, dessen Frau durch eine Vergiftung verstorben ist. Im gleichen Ort wohnt Daniel Kesserich, ein weiterer Freund und schon zu deren gemeinsamen Studienzeiten ein verschrobener, fast träumerischer Geist. Kaum betritt der Ich-Erzähler den Ort und kommt in die Nähe von Kesserichs Haus, explodiert dieses. Man findet allerdings keine menschlichen Überreste. Überrascht folgt er einer ungewöhnlichen Spur aus roten Sandsteinen, die scheinbar aus der Luft heraus materialisieren. In seiner Suche nach dem Studienfreund ist er nicht alleine, die Dorfbewohner möchten ihn in bester Frankenstein Manier als exzentrischen und gefährlichen Wissenschaftler am liebsten aufknöpfen, sein Haus ist ja schon vom Erdboden verschwunden.

Die zweite Handlungsebene ist der plötzliche Tod der Mary Ellis durch eine vergiftete Apfelsine. Angeblich ein Unfall. Hier ist der erste echte Schwachpunkt dieser Geschichte. Diese Episode und ihre Folgen wirken nicht nur unglaubwürdig, sondern Leiber mutet seinen dörflichen Figuren zu wenig Intelligenz für die dreißiger Jahre, in denen die Geschichte spielt, zu. Auch die Tatsache, dass die Polizei nicht sofort alle Früchte konfisziert oder die Zusammensetzung dieses Giftes untersucht, ist oberflächlich dargestellt. Es gibt zwar einen Schauprozess gegen den armen Landarbeiter, der ins Nichts führt. Es schließen sich Grabräuberei und Lynchattacken an. Die eigentliche Erklärung und die Hintergründe erfahren die Leser und der Erzähler Kramer erst in dem utopischen Teil dieser Geschichte. Im Mittelteil des Buches merkt der Leser, welchen Schwierigkeiten Leiber ausgesetzt worden war, seine Idee in die entsprechende Atmosphäre zu transformieren und vor allem viel wichtiger den adäquaten Hintergrund zu schaffen. Zu viele eigentlich viktorianische Gedanken drängen sich in den Vordergrund und die inzwischen altbekannte Frankensteinhandlung – unheilvolle Experimente, Massenhysterie und schließlich die Rache der einfachen Bevölkerung am Täter, aber in diesem Fall nicht dem Schöpfer – überlagert alle modernen Elemente. Vielleicht hätte dieser Text im 18. oder 19. Jahrhundert angesiedelt noch überzeugender gewirkt. Die Massenhysterie wirkt als sich selbst erfüllende Prophezeiung nicht logisch, aber notwendig, um die Protagonisten aus Smithville hinaus wieder in die reale, gegenwärtige Welt zu bringen. Sie müssen sich verlieren, um dann in New York die offene Geschichte zu Ende zu bringen. Dieser handlungstechnische Bruch erhöht einen Augenblick die Spannung, das Vorwort nimmt aber die Zusammenführung der einzelnen Ebenen in den letzten beiden Kapiteln vorweg.

Im Grunde spielt Fritz Leiber weniger mit dem Motiv des verrückten Wissenschaftlers, sondern erzählt eine tragische Liebesgeschichte eines jungen Mannes, der mit seiner Forschung die wissenschaftlichen Grenzen erweitert hat. Er steht stellvertretend für die viele Erfindungen und Erfinder des gerade erwachsen gewordenen 20. Jahrhunderts. Ob er wirklich ein verrückter Wissenschaftler ist, lässt Fritz Leiber bewusst offen. Das macht auch einen Teil des Reizes dieser Geschichte aus. Im Grunde ist er ein einsamer, verbitterter und hochintelligenter junger Mann, der aufgrund des tragischen Todes der jungen Mary Ellis eine neue Chance erhält, seinem Leben einen Sinn zu geben und seine große Liebe von seiner Tugendhaftigkeit und Ehrlichkeit zu überzeugen. An diesem Vorhaben scheitert er schließlich zweifach. Er bleibt wieder alleine zurück und verliert seine kaum vorhandene Existenzebene. War er schon zu Lebzeiten mehr ein Schatten als eine abgerundete Persönlichkeit, verschwinden selbst diese Konturen. Die Begegnung mit Kramer am Ende der Geschichte in einer kleinen Gaststätte – vielleicht nicht nur eine Hommage an Edgar Allan Poe, sondern eher noch an die eindrucksvollen Bela Lugosi Streifen dieser Tage – ist eine tragische, rührende und einfühlsame geschriebene Episode und gehört sicherlich zu den besten Passagen, die Leiber in seiner langen Karriere zu Papier gebracht hat. Hier zeigt sich auch, dass er gegen die fast schon simplen Ideen der Verfilmung „Der Unsichtbare“ anspielt und seinen Protagonisten nicht als wahnsinnigen Machtmenschen, sondern als Opfer selbst geschaffener Experimente und Umstände zeigt.

„Die Umtriebe des Daniel Kesserich“ ist eine zu Unrecht vergessene Geschichte, eine wundervolle Hommage an die klassischen Filme umgeben von einer fast surrealistischen Zeitlosigkeit. Obwohl der Text nur knappe 110 Seiten großzügig bedruckt Seiten umfasst, konzentrieren sich hier die großen Themen unserer Zeit: Aberglaube, Fortschritt, Liebe und Freundschaft.

Fritz Leiber: "Die Umtriebe des Daniel Kesserich"

Roman, Hardcover, 116 Seiten

Edition Phantasia 2005

ISBN 3-9249-5970-6

Leserrezensionen

:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::

:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::

|