|

Zeitblende |

|||

|

Literatur im Lichthof - Zeitblende

|

|||

zeitblende.html - zeitblende.html

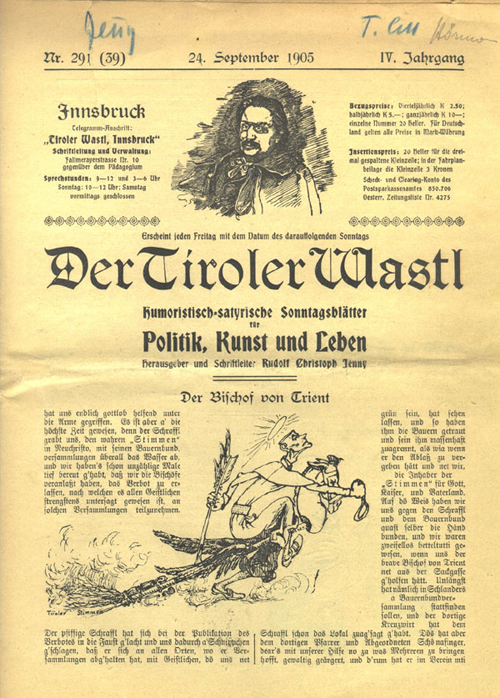

Immer schon interessiert daran, was Frauen um die Jahrhundertwende und danach in Tirol publizierten, las ich auch die Artikel von Marie Holzer. Ich fand unter ihrem Namen kluge Kritiken etwa an der ideologischen Enge der Alldeutschen oder an den Parteien in Tirol, fand ein Plädoyer für die aktive Teilhabe von Frauen an politischer Entscheidungsmacht oder auch eine Besprechung der Gedichte des indischen Philosophen Rabindranath Tagore. Neugierig geworden suchte ich nach weiteren Texten der Autorin, nach ihren Spuren in der Literaturgeschichte und nach Antworten auf die Frage, wer sie war, woher sie kam, in welchem Umfeld sie wirkte. (Ein vorläufiges Ergebnis wird in den neuen „Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv“ 2012 nachzulesen sein.)

Immer schon interessiert daran, was Frauen um die Jahrhundertwende und danach in Tirol publizierten, las ich auch die Artikel von Marie Holzer. Ich fand unter ihrem Namen kluge Kritiken etwa an der ideologischen Enge der Alldeutschen oder an den Parteien in Tirol, fand ein Plädoyer für die aktive Teilhabe von Frauen an politischer Entscheidungsmacht oder auch eine Besprechung der Gedichte des indischen Philosophen Rabindranath Tagore. Neugierig geworden suchte ich nach weiteren Texten der Autorin, nach ihren Spuren in der Literaturgeschichte und nach Antworten auf die Frage, wer sie war, woher sie kam, in welchem Umfeld sie wirkte. (Ein vorläufiges Ergebnis wird in den neuen „Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv“ 2012 nachzulesen sein.) Vor ihrer Zeit in Innsbruck waren in der expressionistischen Zeitschrift „Die Aktion“, die Franz Pfemfert herausgegeben hat, von 1911 bis 1914 regelmäßig Texte aus ihrer Feder erschienen. Unter anderem verfasste sie Gedanken über den Begriff der Kritik, insbesondere der Literaturkritik, und weil wir hier auf der Rezensionenseite „LiLit“ dauerhaft mit diesem Begriff, mit Literaturkritik als vermittelnder, relativierender, bewertender Instanz zu tun haben, sei ein interessierter Blick auf den 1913 erschienenen Artikel geworfen. Viele Beiträge Marie Holzers waren ja Buchbesprechungen, die sie manchmal voller Energie, eben ‚expressiv‘, manchmal in emphatischem, dann auch wieder in enttäuschtem oder gar empörten Ton verfasste. Es war ihr wichtig, in ihren Rezensionen immer auch einen ganz subjektiven und emotionellen Zugang zu vermitteln: „Die subjektive Kritik möchte ich als Korrektiv der objektiven bezeichnen. Sie wird nicht auf ‚kaltem Weg‘ erzeugt, sie geht durch den Hochofen der Empfindung und das Temperament formt sie zu Werten.“

Vor ihrer Zeit in Innsbruck waren in der expressionistischen Zeitschrift „Die Aktion“, die Franz Pfemfert herausgegeben hat, von 1911 bis 1914 regelmäßig Texte aus ihrer Feder erschienen. Unter anderem verfasste sie Gedanken über den Begriff der Kritik, insbesondere der Literaturkritik, und weil wir hier auf der Rezensionenseite „LiLit“ dauerhaft mit diesem Begriff, mit Literaturkritik als vermittelnder, relativierender, bewertender Instanz zu tun haben, sei ein interessierter Blick auf den 1913 erschienenen Artikel geworfen. Viele Beiträge Marie Holzers waren ja Buchbesprechungen, die sie manchmal voller Energie, eben ‚expressiv‘, manchmal in emphatischem, dann auch wieder in enttäuschtem oder gar empörten Ton verfasste. Es war ihr wichtig, in ihren Rezensionen immer auch einen ganz subjektiven und emotionellen Zugang zu vermitteln: „Die subjektive Kritik möchte ich als Korrektiv der objektiven bezeichnen. Sie wird nicht auf ‚kaltem Weg‘ erzeugt, sie geht durch den Hochofen der Empfindung und das Temperament formt sie zu Werten.“