Der Fenstergucker ist eine Wiener Ikone. Neugierig, in herausfordernder Pose, schaut dieser steinerne Späher aus seinem Guckloch unter der Kanzel des Stephansdoms hinaus auf das Treiben, gleichsam urbi et orbi. Ihm tun es von jeher die Bewohner seiner Stadt gleich, mit knapper bemessenem Gesichtskreis zwar, doch mit ebensolcher Neugierde.

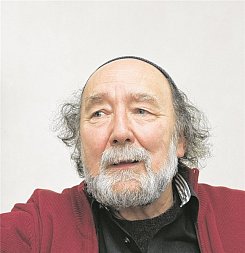

Peter Henisch präsentiert sich in seinem neuen Buch als Wiener Fenstergucker, damals wie heute. Er setzt ein mit der Position des Erzählers samt Katze am Ausguck seiner Wohnung. "All die Fenster, aus denen ich schon geschaut habe. Nicht ganz wenige im Laufe eines Lebens", sinniert er.

Der 1943 geborene Autor blickt von heute, aus einer veränderten Stadt und unruhig gewordenen Welt, auf das Wien seiner Kindheit zurück. Alles scheint so übersichtlich und friedvoll damals - und ist es doch nicht. Die Bomben waren gefallen, doch die atomare Bombe blieb, als Drohung vollständiger Vernichtung.

Blick in die Kindheit

Schon immer hat Henisch die Türe zur Familie seiner Herkunft für die Leser weit offen gehalten. Was war das damals, vor vierzig Jahren, für ein gelungener Auftakt einer Schriftstellerkarriere, als "Die kleine Figur meines Vaters" den Autor schlagartig ins Blickfeld unserer literarischen Öffentlichkeit rückte! Man konnte sich nicht sattlesen an dieser behutsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Generationen im damals aufgeheizten Klima fällig gestellter Vaterabrechnungen.

Aber auch in weiteren Werken ließ sich das literarisch veränderte Signalement verschiedener, dem Autor verwandtschaftlich verbundener Personen unschwer erkennen. Henischs Großmutter väterlicherseits etwa erscheint als Hauptfigur in dem Roman "Eine sehr kleine Frau". Beide Großmütter kehren in dem neuen Buch wieder.

Hier also: das Wunderland Kindheit. Kein Dichter will Verrat an ihm verüben. Deshalb nimmt er es damit so besonders genau. Die Erlebnis- und Empfindungsweise des Heranwachsenden muss beschworen werden. Henisch unternimmt es entlang eines Leitmotivs. Er benennt es im Titel: "Suchbild mit Katze". Was für Proust der Geschmack des Gebäcks Madeleine war, erfüllt für Henisch das Fell der Katze: Erinnerungsanstoß, Gedächtnisverführung zu sein. Wir sind in der Allgegenwart der autobiographischen Fiktion: "Damals, als ich ein Kind bin", schreibt Henisch.

Die früheste Erinnerung des kleinen Peter setzt mit einem spektakulären Bild ein: Nach dem Krieg lebt die Familie im zerbombten Wien in einer Wohnung, bei der ein Zimmer halb abgestürzt ins Freie ragt. Später zieht man in eine bessere Wohnung, aber der Alltag in Wien, in den späten vierziger und den fünfziger Jahren, ist durch Übergänge und Trennlinien gezeichnet. Bis zum Staatsvertrag bleibt die Hauptstadt in vier Besatzungszonen geteilt, und: "Wenn man mit der Straßenbahn durch diese Stadt fährt, rufen die Schaffner oder die Schaffnerinnen alle paar Stationen das Wort Zonengrenze." Dann muss jeweils die Identitätskarte vorgewiesen werden.

Das Gesichtsfeld des Knaben ist umfriedet durch den Zusammenhalt der Familie: durch die schönheitsbewusste Mutter, den unentwegt mit der Kamera hantierenden Fotografen-Vater, die beiden Großeltern, den Onkel Willi. Und durch das Nachbarmädchen Friedi, die geliebte Spielkameradin.

Es ist eine behütete Kindheit, auf die der Erzähler merklich dankbar zurückblickt. Umso vielfältiger setzt sich aus den zahlreichen Erinnerungsteilen ein autobiographisches Mosaik zusammen, das sich nicht mit der Vergangenheitsform begnügt, sondern Fenstergucker-Erfahrungen der Gegenwart einfügt.

Vom erinnerten Fensterbrett seiner Kindheit aus schweift der Blick des neugierigen Buben über die wundersamen Gestalten seiner Gasse, die noch Tätigkeiten als Scherenschleifer oder Lumpensammler nachgehen, bis hin zu den Merkwürdigkeiten und Seltsamkeiten der Stadt. Ergänzt werden die Eindrücke des nachdenklichen Erzählers durch die nationalen und weltgeschichtlichen Einschnitte im Dasein des Knaben. Immer wieder, dazwischen, die Verblüffung des Autors: "Ein Menschenalter seit damals, als ich ein Kind war." Und die Erkenntnis: "Unglaublich, was damals alles noch Zukunft war."

Wie spät doch in Wien das Telefon kam! Beim Fotografen Walter Henisch war es dringend geboten, jederzeit für seine Auftraggeber erreichbar zu sein. Also wird schon in den fünfziger Jahren ein Fernsprecher installiert. Was der Erzähler zu erwähnen vergisst: Bestimmt war es eine Verbindung, die der Teilnehmer mit drei anderen Apparaten der Nachbarschaft teilen musste. In gewöhnlichen Haushalten geschah das in Wien ohnedies alles viel später.

Wie auch die Einrichtung eines Badezimmers: "So etwas war im Wien der Nachkriegszeit noch ein Luxus." Da ist er wieder, der vertraute Henisch-Ton: strenge Aufmerksamkeit für das Detail, Sorgfalt für jedes Motiv, Inspiration für die Beschwörung von Bildern, aus denen eindrucksstarke Medaillons und Porträts werden. Und das alles in einem Erzählduktus, der leichtfüßig von einer Ebene zur anderen springt.