|

Das Buch zum Thema: Der muss haben ein Gewehr: Krieg, Militarismus und patriotische Erziehung in Kindermedien Leseprobe, Bezugsmöglichkeiten |

Kinder und Propaganda

|

|

|

|

|

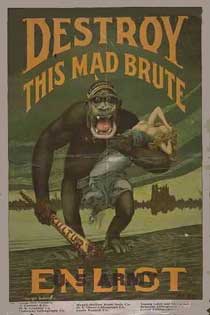

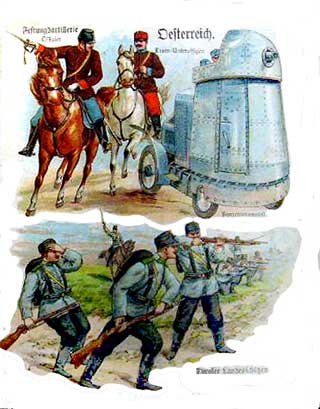

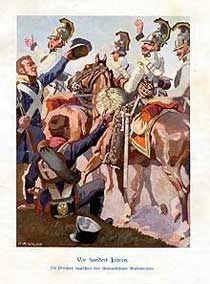

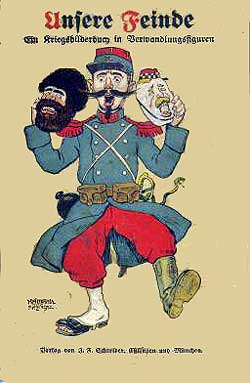

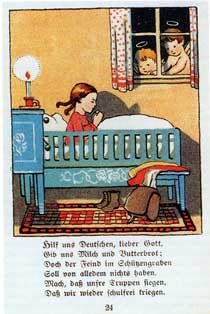

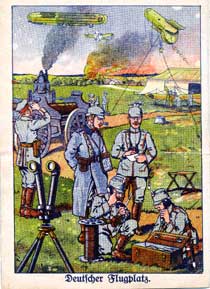

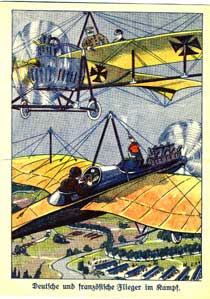

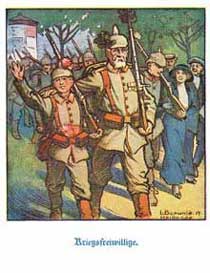

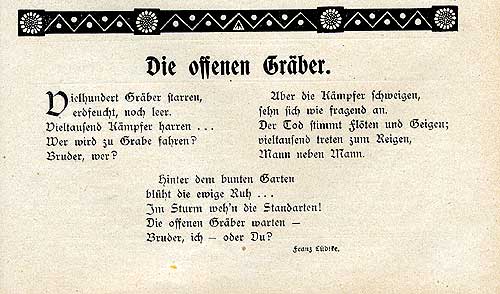

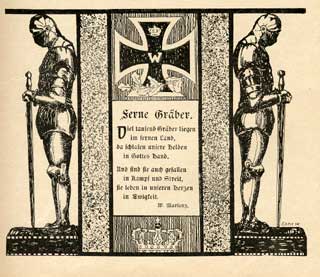

Die offizielle Kriegspropaganda Deutschlands und Österreich-Ungarns im ersten Weltkrieg war auffallend zurückhaltend. Man orientierte sich an Art. 22 der Haager Landkriegsordnung von 1907. Demgemäß stellte die oberste deutsche Zensurstelle klar: "....Aufforderungen zu barbarischer Kriegsführung und Vertilgung fremder Völker ist abstoßend...Ähnliche Aufforderungen der feindlichen Hetzpresse sind für ein gleiches Verhalten unsererseits keine Entschuldigung..." ( vgl. die Bilder oben mitte und rechts, die dieser Direktive gerecht wurden).

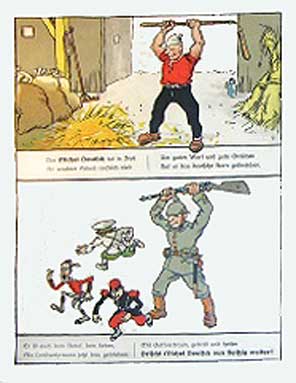

Die Kriegsgegner unterwarfen sich solchen Beschränkungen in ihrer offiziellen Propaganda weniger konsequent (vgl. das Bild oben links) |

||

|

|

|

|

Neben der zurückhaltenden offiziellen Propaganda gab es aber auch eine private, durchaus kommerziell orientierte Propaganda, die sich die Kriegsbegeisterung und die patriotischen Gefühle weiter Bevölkerungskreise zunutze machte und teilweise überaus aggressiv war (Oben: Postkartenparolen vom Beginn des ersten Weltkrieges). Diese private Kriegspropaganda machte auch vor Kindern nicht halt. |

||

|

Ebenso wie in der traditonellen Produktwerbung finden wir drei Anwendungsfelder für das Thema "Kinder" in der Kriegspropaganda. Kinder als Motiv der Propaganda In der meist grafisch gestalteten Propagandabotschaft dienen Kinder als Stilelement, durch welches eine Art Sympatiewerbung betrieben wird. Beispiele dafür sind Kriegspostkarten aus dem ersten Weltkrieg, die Kinder beim Kriegsspiel oder in Uniformen zeigen. |

|

|

|

|

|

|

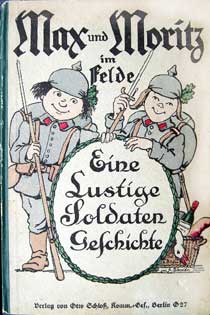

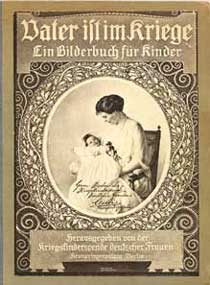

Propagandapostkarten aus dem ersten Weltkrieg: Kinder als Vermittler der Propaganda: Dabei geht es darum, durch kindergerechte Produkte eine Propagandabotschaft an die Erwachsenen zu vermitteln. Es handelt sich um einen ähnlichen Mechanismus, wie jenen, der in der Produktwerbung unter dem Schlagwort 'Kinder als Kaufmotivatoren' beschrieben wird. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass im Umweg über das Kind nicht für ein bestimmtes Produkt, sondern für eine bestimmte Ideologie geworben wird. Beispiele dafür sind die Kriegsbilderbücher des ersten Weltkrieges. Bei Kriegsbilderbüchern, die sich an kleine Kinder richten, wird deren propagandistische Beeinflussung wohl sekundär sein. Ziel ist es vielmehr, mit der transportierten Botschaft die Erwachsenen zu erreichen, die diese Bücher kaufen, ihren Kindern vorlesen und erklären und sich dadurch letztlich zur Notwendigkeit des Krieges bekennen. |

|

|

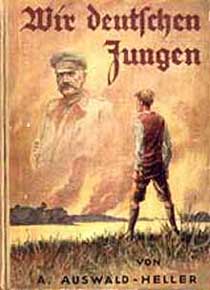

Ältere Kinder als unmittelbare Zielgruppe der Propaganda: Ältere Kinder werden durch die Propaganda direkt angesprochen und darauf vorbereitet, selbst aktiv zum Erreichen der Kriegsziele beizutragen. Beispiele dafür finden wir gleichfalls in der Jugendliteratur des ersten Weltkrieges Die Situation vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Kriegsverherrlichende Jugendbücher waren schon vor dem ersten Weltkrieg Bestandteil der patriotischen Jugendliteratur gewesen, wobei der Zugang zu diesem Thema in Deutschland und Österreich etwas unterschiedlich war. |

|

||

|

Oben: Deckel einer Federschachtel für Grundschüler, berittene Artillerie, Deutschland um 1910 |

||

|

|

|

|

|

|

|

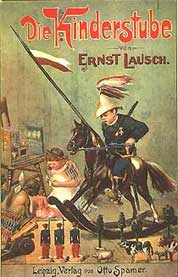

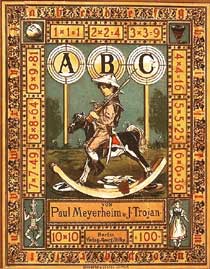

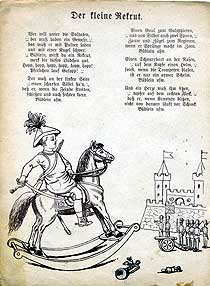

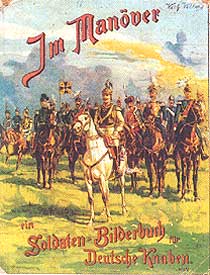

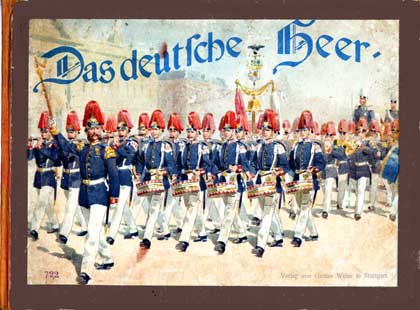

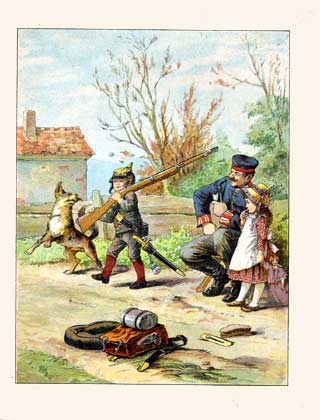

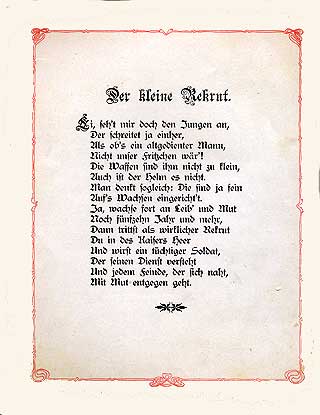

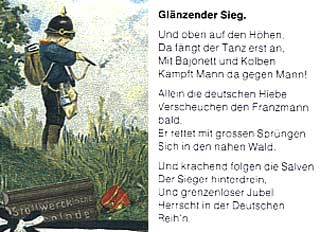

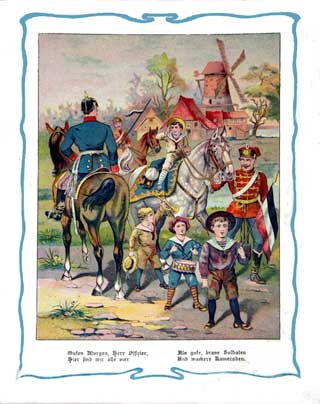

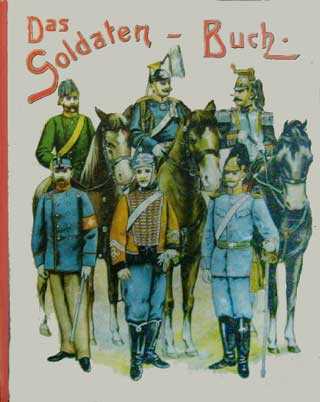

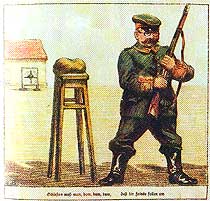

Im zweiten deutschen Kaiserreich hatte sich das Militär zu einem dominierenden gesellschaftlichen Faktor entwickelt. Die oft zitierte Frage: "Haben Sie gedient?" eröffnete einem Mann die Möglichkeit, sich als wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu erkennen zu geben. Die Einbeziehung von Kindern in dieses militaristische Denken spiegelte die gesellschaftlichen Wertvorstellungen wider. Dementsprechend gehörte 'Der kleine Rekrut' zu einem Standardthema von Bilderbüchern und Lesefibeln (Mitte). Unten links: Im Manöver, Ein Soldaten- Bilderbuch für deutsche Knaben, undatiert, vor 1914. Unten rechts: Das deutsche Heer ein Bilderbuch für deutsche Knaben, Verlag von Gustav Weise, Stuttgart, undatiert, vor 1914. |

||

|

|

|

|

|

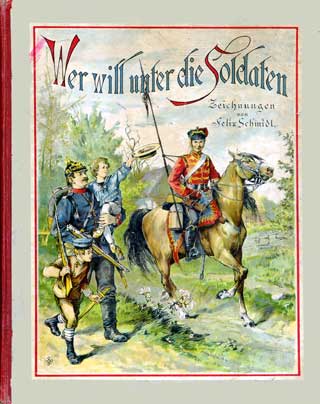

Wer will unter die Soldaten? Bilder aus dem Soldatenleben für angehende Rekruten; Zeichnungen von Felix Schmidt mit Versen von A. Steinkamp und Erzählungen von H. Weinert; Verlag und Erscheinungsjahr nicht ersichtlich, vmtl. um 1900 (Bilder oben und unten links) |

|

|

|

|

In der Zeit von etwa 1880 bis 1914, also in Friedenszeiten, waren Soldatenbilderbücher, in denen verbunden mit einer deutlich spürbaren Kriegsbereitschaft der Eintritt in das Heer des Kaisers für Knaben als selbstverständliches und erstrebenswerte Ziel propagiert wurde, ein fester Bestandteil der Kinderbuchszene. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

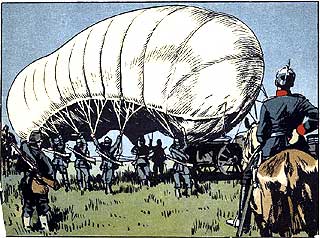

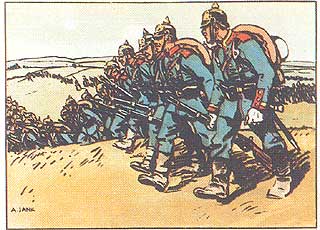

Die Bilder in den ersten beiden Reihen oben stammen aus dem Soldatenbilderbuch Die Wacht am Rhein, Scholz, Künstlerbilderbücher No 74, 1910, Illustrationen: Angelo Jank |

|

|

Man findet nur wenige Beispiele im Kinderbuch jener Zeit, die diese Verherrlichung des Militärs mit kritischer Distanziertheit behandeln. Im Bilderbuch mochte so etwas noch angehen; in der Jugendliteratur herrschte hingegen durchgehend patriotischer Ernst. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

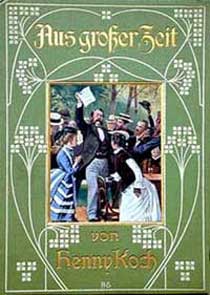

Links: Aus großer Zeit – Eine Erzählung für junge Mädchen von Henny Koch, Deutschland,1908: Vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Krieges wird in einer nach heutigem Empfinden unglaublich schwülstigen, damals aber zeitgemäßen Sprache als nachahmenswertes Beispiel beschrieben, wie es junge Frauen mit Stolz erfüllt, wenn ihre Verlobten in den Krieg ziehen und wie sie von patriotischen Gefühlen beseelt ihre Kinder zur treuen Vaterlandsliebe erziehen. Dieses Buch ist eine unverhohlene Einstimmung für den nächsten Krieg, von dessen Ausmaßen man sich damals noch keine Vorstellung machte. |

||

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Am 28. Juni 1914, wurden der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Ehefrau in Sarajewo von einem serbischen Nationalisten erschossen. Wohl nicht zu Unrecht vermutete die österreichische Regierung eine zumindest indirekte Beteilgung serbischer Geheimdienstkreise und erklärte, gestärkt durch eine deutsche Bündniszusage am 28. Juli 1914 nach einem unbefriedigend beantworteten Ultimatum Serbien den Krieg. |

|

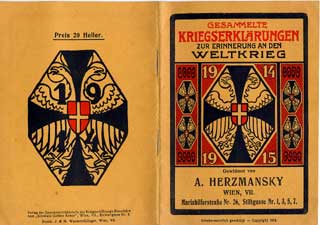

Gesammelte Kriegserklärungen zur Erinnerung an den Weltkrieg; Werbebroschüre des Kaufhauses Herzmansky, Wien für seine Kunden, 1915 |

|

Es wird berichtet, dass zu Beginn des Krieges eine große Kriegbegeisterung herrschte. Das stimmt sicher nur zum Teil. Denn bei solchen Anlässen werden wohl nur die wahrgenommen, die offen und spektakulär ihrer Beigeisterung Ausdruck verleihen und man erinnert sich ihrer in der Geschichtsschreibung. Jene aber, die es an der nötigen patriotischen Begeisterung haben mangeln lassen, und die schweigend und sorgenvoll der Dinge harrten, die da auf sie zukamen, verliert man aus den Augen, so zahlreich sie auch gewesen sein mögen. |

|

|

|

|

|

|

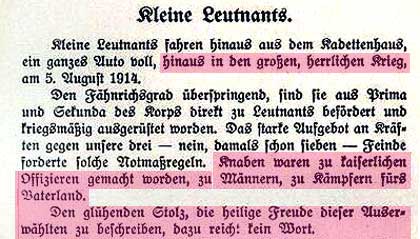

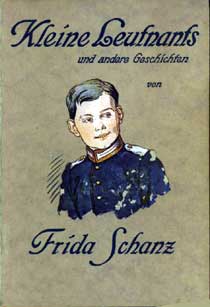

Kleine Leutnants von Frida Schanz, Wigand, Leipzig 1917, Illustrationen von M. Simrock-Michael. |

|

|

|

|

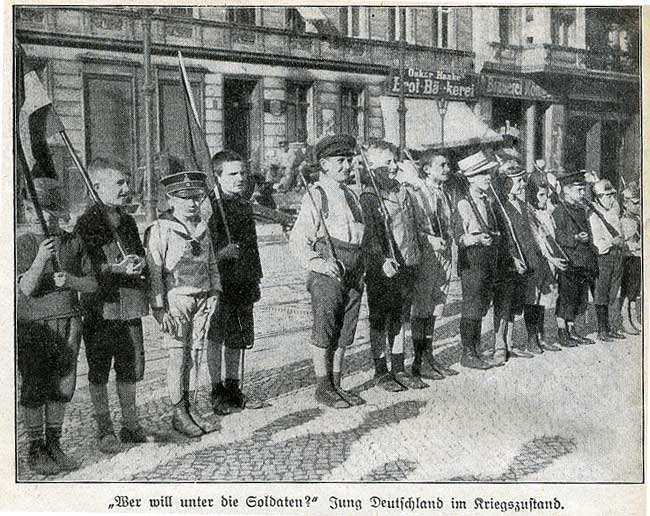

Abbildung oben: Illustration zu einem Artikel 'Die Jugend in Waffen' aus der Kinderzeitung Das Blatt der Kinder (Beilage zum Blatt der Hausfrau), Verlag Ullstein, vom 6. September 1914 |

|

|

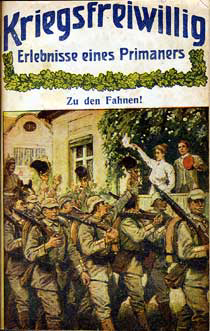

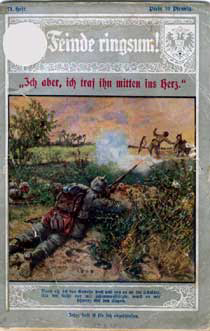

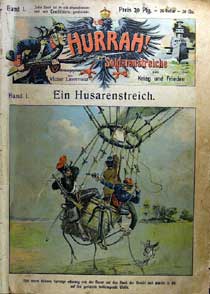

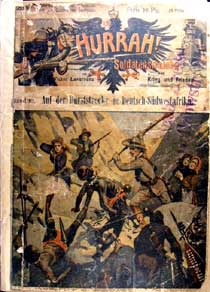

Auf der Welle der zumindest teilweise vorhandenen Kriegsbegeisterung entstand neben der staatlichen Kriegspropaganda, die recht unkoordiniert anlief, eine Art privater Kriegspropaganda mit durchaus kommerziellen Interessen. Dazu gehörten neben den bereits erwähnten Propagandapostkarten auch Kriegsbücher für alle Altergruppen, teilweise auf Groschenheftniveau. Nicht alles was da produziert wurde fand trotz des enthaltenen Hurrapatriotismus die Zustimmung der Obrigkeit. Die Kriegsbilderbücher |

|

|

|

|

|

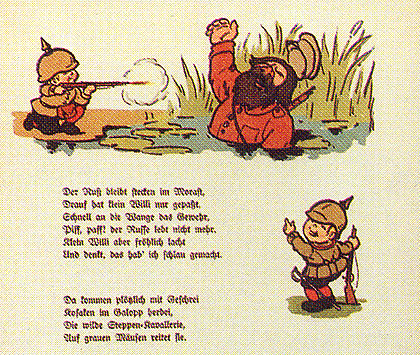

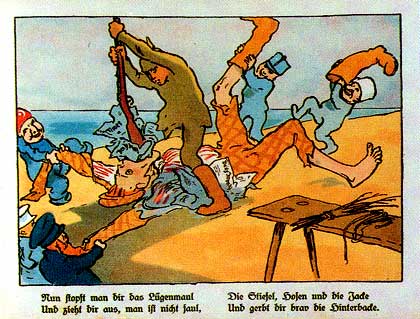

Der Krieg wird als putziges Kinderzimmerspiel dargestellt. |

|

|

|

|

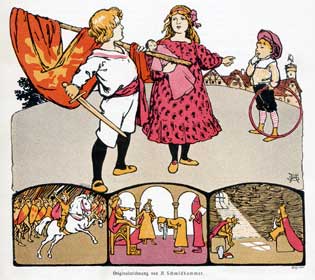

Das wohl bekannteste und in der nachträglichen Beurteilung eines der am meisten kritisierten Kriegsbilderbücher jener Zeit ist Lieb Vaterland magst ruhig sein! von Arpad Schmidhammer. Dieses Bilderbuch versucht in einfachster Form den Kindern - und wohl auch den Erwachsenen, die es ihren Kindern vorlasen - Ursachen und Ziele des Krieges verständlich zu machen: Der Michl (Deutschland) und der Seppl (Österreich) bestellen ganz friedlich ihren Blumengarten. Aber der Nachbarknabe Lausewitsch (Serbien) hört nicht auf, den Seppl zu sekkieren und vertraut darauf, dass ihm sein großer Bruder Nikolaus (Russland) mit dem Prügel zu Hilfe kommt. Es entwickelt sich eine Art Massenkeilerei, an deren Ende die Feinde verdroschen werden und die beiden Knaben wieder friedlich ihr Gärtlein bestellen können. |

|

|

|

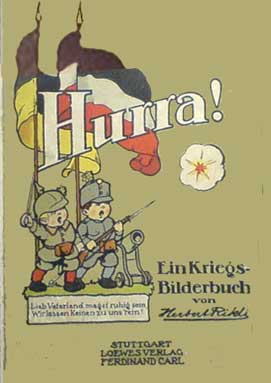

Hurra! Ein Kriegs-Bilderbuch von Herbert Rikli, 1915, wird in aktuellen Rezensionen gelegentlich als makaber, pervers, rassistisch und hochmütig beschrieben. In dieser Version müssen sich die Knaben Willi (Deutschland) und Franzl (Österreich) ihrer Feinde erwehren. |

|

|

|

|

|

Oben: Bildausschnitte aus Hurra! Ein Kriegsbilderbuch, Herbert Rikli .

Unten links: John Bull Nimmersatt, Arpad Schmidhammer, 1916 . |

|

|

|

|

"Hurra die Eisenbahn", ein lustiges Bilderbuch von Ludwig Ringler, Worte von Julius Seger, Druck und Verlag von G. Löwensohn, undatiert. Bunt mit Fahnen angetan/ Kommt die neue Eisenbahn/ Von der Kaiserstadt Berlin/ Fährt sie nach dem schönen Wien/ Dann an Budapest vorbei/ Zur befreundeten Türkei./ Wo der Zug vorübersaust/ Heller Jubel ihn umbraust.

Dieses Bilderbuch, das vermutlich 1915/16 erschien, ist insoferne interessant, als es ein wesentliches Kriegsziel Deutschlands reflektiert, das in seiner Komplexität für Kleinkinder kaum verständlich gewesen sein dürfte, aber einmal mehr zeigt, wie sehr man bereit war solche Themen in propagandistisch wirksamer Weise auch in die Kinderzimmer tragen. |

|

|

|

|

|

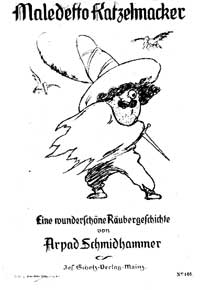

Vor dem ersten Weltkrieg war Italien mit Deutschland und Österreich-Ungarn im sogenannten Dreibund verbündet, erklärte sich aber bei Ausbruch des Krieges zunächst für neutral und nutzte schließlich die Gelegenheit, um Gebietsansprüche gegenüber der Donaumonarchie geltend zu machen. Im Londoner Vetrag von 1915 ließ sich Italien von den Aliierten erhebliche Gebietsgewinne zum Nachteil Österreichs zusichern und erklärte am 23. Mai 1915 Österreich-Ungarn den Krieg.

Den Kriegseintritt Italiens, der von den Mittelmächten als Verrat empfunden wurde, thematisiert Arpad Schidhammer in dem Kriegsbilderbuch Der Räuber Maledetto Katzelmacker. |

||

|

|

|

Oben links: Eine Abbildung aus dem Kriegsbilderbuch Wir spielen Weltkrieg, Verlag des Kriegshilfebüros des k.k. Ministeriums des Inneren, Wien, Illustrationen: Ernst Kutzer |

|

|

|

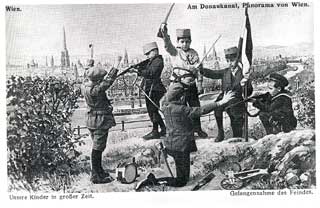

Ein geradezu schockierendes Beispiel ist die Propagandapostkarte links, die recht realistisch in fotografischer Widergabe KInder beim Kriegsspiel zeigt. Das Panorama im Hintergrund zeigt Wien. |

|

|

Man kann aus heutiger Sicht nur mehr schwer verstehen, aus welcher Geisteshaltung heraus soviel Brutalität und Verachtung dem Feind gegenüber schon Kindern nahegebracht wurde. |

|

Aber auch der reale Christbaum wurde mit Kriegsdevotionalien geschmückt. Da gab es beispielsweise (Bild links) Hoheitszeichen, Granaten, Zeppeline oder Soldaten. |

|

Betrachten wir dieses Bild, das aus dem bereits erwähnten Bilderbuch Heil und Sieg (Marie Flatscher und Ludwig Morgenstern, Verlag J. F. Schreiber, Eßlingen und München), fallen zunächst die hübschen Zeichnungen von putzigen, spielenden Kindern ins Auge. |

|

Die Darstellung aktueller Kriegserreignisse in verniedlichender Bilderbuchform stellte damals keinen Tabubruch dar. Sie stand in konsequenter Tradition und Fortsetzung der Vorkriegsbilderbücher, die jahrzehntelang auf diesen Ernstfall vorbereitet hatten. |

|

Klicken Sie auf das Bild |

|

|

|

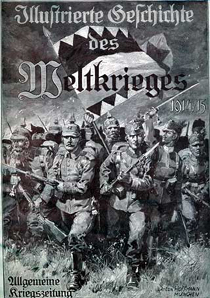

Die großformatige Zeitschrift "Illustrierte Geschichte des Weltkrieges" (oben links) brachte sozusagen in Echtzeit Berichte von den Kriegsschauschauplätzen, wobei die Publikation als Sammelwerk angelegt war. "Der Verlauf des großen, über unser Vaterland hereingebrochenen Krieges kommt jetzt dem Theile immer näher, welcher die höchste Spannung erweckt..." Mit diesen Worten warb die Zeitschrift um Abonnenten, nicht anders, als wie für eine Abenteuergeschichte. |

||

|

|

|

|

Hefte dieser Art wurden nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von älteren Kindern und Jugendlichen begeistert gelesen. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

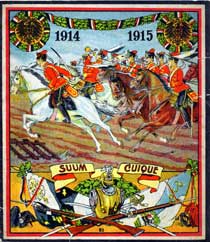

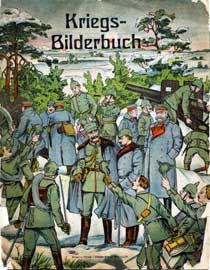

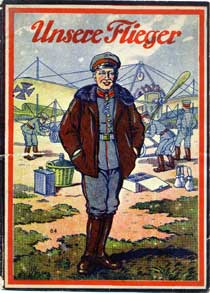

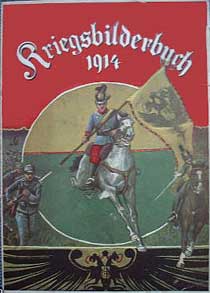

Typische Kriegsbilderbücher aus den Jahren 1914 und 1915. Es handelt sich hier um relativ dünne Hefte, die, wie der Aufdruck auf der Rückseite belegt, nicht nur der Kriegspropaganda dienten, sondern auch in Art der Werbekinderzeitungen für das Geschäft warben, in dem sie als kostenlose Zugabe gegeben wurden. Kriegsbilderbücher dieser naiv - enthusiastischen Art verschwanden etwa ab 1916 und machten einer Durchhalteliteratur Platz. |

||

|

|

|

|

Auch eines der bekanntesten Kinderbücher, Der Struwwelpeter, musste für die Kriegspropaganda herhalten. |

||

|

|

|

|

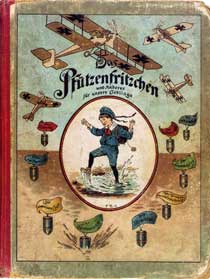

Das Pfützenfritzchen, eine Struwwelpeteriade von Dr. Kurt Rackl, 24 Seiten, erschien um 1917 im Pfützenfitzchenverlag. Obwohl das Buch inhaltlich nicht zu den Kriegsbilderbücher gehört, hinterließ auch hier der Krieg seine Spuren. Die Titel der einzelnen Geschichten fallen als Bomben aus deutschen Flugzeugen. |

||

|

|

|

|

Natürlich fand der Krieg auch Eingang in die Schulbücher. Links eine Abbildung aus einer Fibel für Leseanfänger, in welcher das Soldatenleben zum Kinderspiel wird (1915). |

||

|

|

|

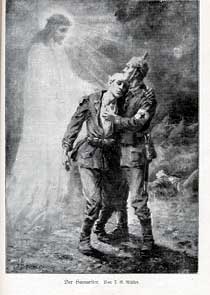

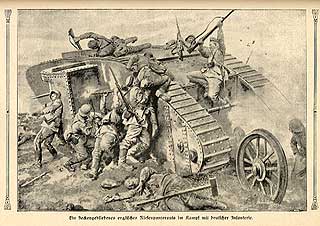

Die Abbildungen unten stammen aus der Zeitschrift Jugendlust, Jahrgang 1916/17. Diese Zeitschrift war zur Anschaffung für Schülerbibliotheken ministeriell genehmigt. |

|

|

|

|

|

|

Die Jugendlust bringt einen Ton in die kinder- und jugendorientierte Kriegspropaganda, den man sonst in dieser Intensität selten findet. Mit Gedichten, Bildern und Kurzgeschichten wird immer wieder das real stattfindende Verrecken Hunderttausender in den Schützengräben suggestiv und in geradezu morbider Weise verklärt. |

|

|

|

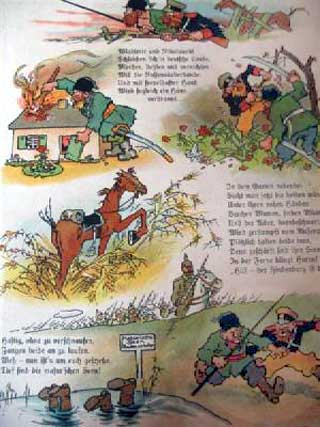

Das Volk steht auf Deutsche Verse und Bilder für deutsche Kinder (1914, Verlag J. A. Steinkamp Duisburg ). Ein ausgesprochenes Propagandabuch, das sich wohl ebenso an die Väter richtete. Unter dem Motto 'die Fahnen warten' werden in comicartigen Bildern Angehörige verschiedener Berufe gezeigt, die zu den Waffen eilen und dem Feind zusetzen. |

|

|

|

|

Der Weltkrieg 1914 In Bildern und kurzen Texten werden deutsche Kriegserfolge geschildert.zB.: Österreichische Motorbatterien beschießen Namur, Schlacht bei Tannenberg, Zeppelin über Antwerpen (Abbildung rechts), Deutsches U-Boot bringt den russ. Kreuzer Pallada zum Sinken usw (um 1915). |

|

|

|

|

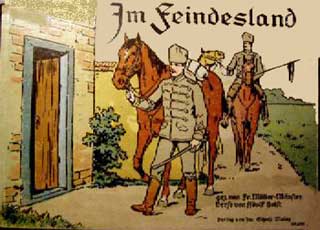

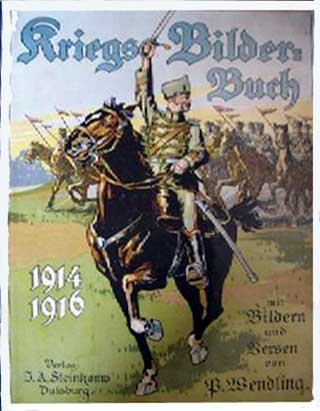

Oben: Im Feindesland, Bilderbuch, Verlag von Jos. Scholz Mainz, Verse

von Adolf Holst, undatiert, um 1915 Unten: Kriegs Bilderbuch mit Bildern und Versen von P. Wendling, Verlag: J.A. Steinkamp Duisburg, 16 Seiten, um 1916 |

|

|

|

|

Links: |

|

|

|

|

|

Links oben: Aus Die Geschichte vom General Hindenburg, Arpad Schmidhammer |

|

|

|

|

|

|

|

|

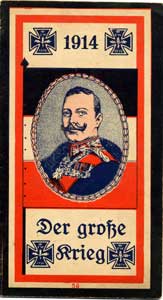

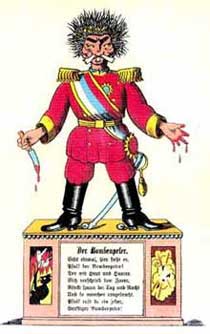

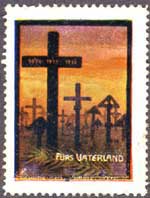

Oben Abbildungen von sogenannten Reklamemarken mit Kriegspropaganda (um 1915). Die letzte in der Reihe eignete sich für Todesanzeigen. |

|||

|

|

||

|

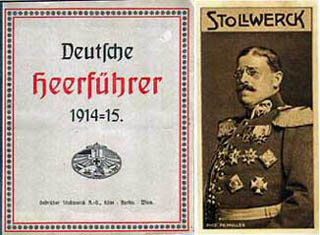

Als Bilderbücher eigener Art können die Sammelbilderalben angesehen werden. Sammelbilder wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jhdts als Werbemittel eingesetzt. Sie wurden in der Regel Verbrauchsprodukten, die immer wieder angeschafft wurden, wie Kaffee, Margarine, Konserven, Schokolade usw., beigegeben, um eine Produktbindung zu bewirken. Diese Sammelbilder waren oft sehr aufwändig gestaltet und wurden in Sätzen und Serien herausgegeben. Dazu gab es meist spezielle Sammelbilderalben, nicht selten mit recht umfangreichen Textteilen zu den einzelnen Bildern. Die Themen waren vielfältigst und zum Teil auf Kinder zugeschnitten. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts nahm des Sammelbildwesen mit den sogenannten Zigarettenbildern nach einer vorübergehenden Flaute wieder einen neuen Aufschwung. Auch nach dem zweiten Weltkrieg erfreuten sich Sammelbilder größter Beliebtheit. In jüngerer Zeit haben Sammelbilder teilweise ihren Charakter als Werbemittel verloren und sind, wie wir es beispeilsweise von den Trading Cards und ähnlichen Produkten kennen, Selbstzweck geworden. |

|||

| Oben zwei der Kriegspropaganda zuzurechnende Sammelbilderalben vom Beginn des ersten Weltkrieges. | ||

|

|

|

|

Passend zu den Bilderbüchern mit dramatisch-gefälligen Bildern von deutschen Kriegserfolgen gab es jede Menge Kriegsspiele, angefangen vom Schützengrabenspiel über Soldatenfiguren bis zum unterhaltsamen und belehrenden Weltkriegsspiel. |

|

|

||

|

Schützengraben-Spiel! Sehr interessant und belehrend. Nebst Unterständen mit Sandsackdeckung und Drahtverhau 20 wirklich schießende Soldaten mit 100 Patronen und 2 wirklich schießende Kanonen mit 50 Patronen. Auch mit mehr Soldaten und Kanonen lieferbar (gegen Aufpreis). |

||

|

|

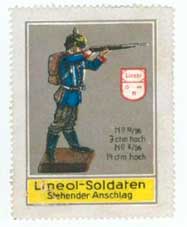

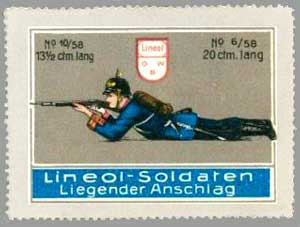

Links Reklamemarken der Spielzeugfirma Lineol mit denen für Spielzeugsoldaten geworben wurde (um 1915) |

|

|

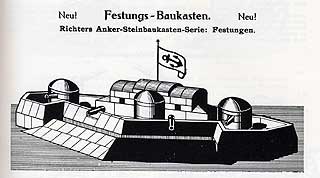

Aus einem Spielwarenkatalog (Leipziger Lehrmittelanstalt) von 1915: Festungen, Kanonen, Unterseeboote usw. |

|

Der Krieg im Jugendbuch

|

|

|

|

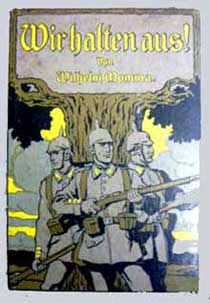

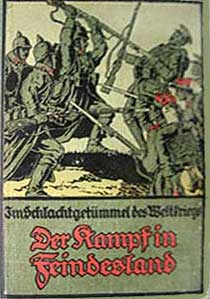

Für die männliche Jugend waren Erzählungen aus dem Feld vorgesehen, die in schwülstig überhöhter Form die Heldentaten der deutschen Soldaten priesen, wobei schon bald Durchhalteparolen auftauchten und erkennen lassen, wie angspannt die Lage der Mittelmächte schon kurz nach Kriegsbeginn war und wie wenig man mit einem raschen Kriegsende rechnete. |

||

|

|

|

Bereits im zweiten Kriegsjahr war klar, dass der Krieg ungeahnte Ausmaße angenommen hatte, sein Ende nicht abzusehen und der Ausgang höchst ungewiss war. Dementsprechend wurde die Hurra - Stimmung bald von immer dringlich wirkenderen Durchhalteparolen abgelöst. |

|

|

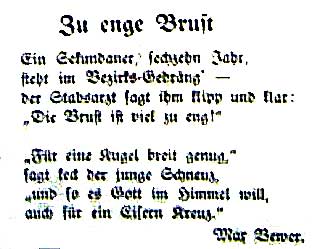

Das Gedicht links stammt von dem seinerzeit recht bekannten Literaten Max Bewer (1861 - 1921), dessen Werke sich durch Deutschtümelei und Antisemitismus auszeichnen. |

|

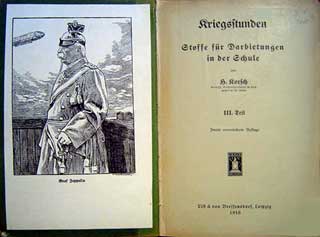

Kriegsstunden: Die aktuellen Kriegserreignisse waren auch Gegenstand des Schulunterrichts, mit eindeutiger Zielsetzung, wie das Vorwort deutlich macht: |

Nach dem Krieg

Im Sommer 1918 wurde die Lage für die Mittelmächte immer aussichtloser. Die ausgeblutete und erschöpfte deutsche Armee hatte, trotz der russischen Kapitulation und obwohl sie noch in Frankreich stand, nicht mehr die Kraft für eine entscheidende Offensive und geriet zunehmend unter den Druck aliierter Truppen, die ständig von frischen amerikanischen Kräften verstärkt wurden. Im September brach die bulgarische Armee zusammen, im Oktober zerbrach die Donaumanarchie und löste sich in Einzelstaaten auf. Österreich unterzeichnete den Waffestillstand am 3.11.1918, wenige Tage später verzichtete der letzte österreichische Kaiser Karl I auf jede Teilnahme an den Regierungsgeschäften und begab sich ins Exil. Am 11.11.1918 unterzeichnete auch Deutschland das Waffenstillstandsabkommen. |

|

|

|

|

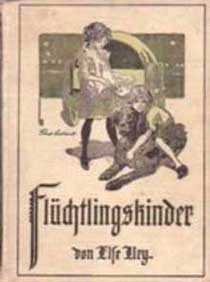

Kurz nach Kriegsbeginn waren unerwartet starke russische Kräfte auf deutsches Reichsgebiet vorgedrungen, hatten Teile Ostpreußens besetzt und konnten erst nach schweren Kämpfen von deutschen Truppen unter Generalmajor Erich Ludendorff und Generaloberst Paul von Hindenburg zurückgedrängt werden. Diese Erreignisse, durch die der Krieg überraschend und schnell ins eigene Land kam und viele Menschen in Ostpreußen zur Flucht gezwungen wurden, waren für die deutsche Bevölkerung schockierend und fanden später Niederschlag in zahlreichen Büchern. |

||

|

|

|

Als ob nichts gewesen wäre... |

|

|

|

|

Achtung! Achtung! Fliegeralarm!, Kinderbuch, empfohlen für Knaben ab 10. Unter Hinweis auf die Bombardierung einzelner deutscher Städte im ersten Weltkrieg wird am Beispiel eines fiktiven Luftangriffes auf Nürnberg geschildert, wie durch geeignete Luftschutzmaßnahmen die ärgsten Schäden verhindert werden können. Das Buch, das 1934 erschienen ist, schließt mit den Worten: "Wir Jungen lassen uns den Lebensraum unseres Vaterlandes nicht verdunkeln! Auch von hunderttausend Fliegern nicht." Im Anhang für Luftschutzfragen findet sich der Eintrag: "Brandbomben: Kleinbomben, die mit leicht brennbaren, nur sehr schwer zu löschenden Stoffen gefüllt sind und beim Verbrennen sehr große Hitze entwickeln; Einsatz voraussichtlich im Massenabwurf." Diese fast schon prophetischen Worte sollten 11 Jahre später furchtbare Wirklichkeit werden, ohne dass die propagierten Luftschutzmaßnahmen noch das geringste ausrichten konnten. |

|

Schlussbemerkung

Es wurden beispielshaft einige und meist heute noch bekannte Kriegskinderbücher aus dem ersten Weltkrieg vorgestellt. Andere gelegentlich auftauchende, unbekannte Bücher vor allem der Gattung 'Kriegsbilderbuch' lassen aber den Schluss zu, dass diese zahlreicher waren, als man vermuten möchte. Eine umfassende und vor allem objektive Dokumentation zu diesem Themenkreis ist mir nicht bekannt.

|

| weiter zu: | Service & Navigation |

|

Das Kinderbuch im Dritten Reich.

Nationalsozialistische Propaganda in der Kinder- und Jugendliteratur zwischen 1933 und 1945 |

Zur Startseite mit dem Verzeichnis aller anlinkbaren Beiträge |

| Kinder und Werbung

Teil 1 Begriffsbestimmung, Kinder als Motiv der Werbung |

Zurück, von wo Du gekommen bist |

Die von Österreich einseitig vorgenommene und von den europäischen Mächten zunächst nicht anerkannte Annexion Bosniens und der Herzegowina 1908 war als Zeichen aussenpolitischer Stärke gedacht gewesen, die Österreich-Ungarn aber isolierte, aussenpolitsch noch mehr schwächte und die akute Gefahr eines Krieges heraufbeschwor, der erst durch die schützende Intervention Deutschlands, das sich hinter Österreich stellte, noch einmal vermieden werden konnte. Innenpolitsch sahen die Völker des Habsburgerreiches durch die Annexion das fragile Gleichgewicht zwischen den Nationalitäten zugunsten der Slawen verschoben und es kam in Böhmen und Mähren zu gewalttägigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Tschechen, die den Zusammenhalt des Reiches weiter zerrütteten. Auch hatte das österreichische Kaiserreich in den kaum hundert Jahren seines Bestandes seit den napoeonischen Kriegen trotz vereinzelter Erfolge auf dem Schlachtfeld keinen Krieg mehr geführt, der letztlich zu seinem Vorteil ausgegangen war.

Die von Österreich einseitig vorgenommene und von den europäischen Mächten zunächst nicht anerkannte Annexion Bosniens und der Herzegowina 1908 war als Zeichen aussenpolitischer Stärke gedacht gewesen, die Österreich-Ungarn aber isolierte, aussenpolitsch noch mehr schwächte und die akute Gefahr eines Krieges heraufbeschwor, der erst durch die schützende Intervention Deutschlands, das sich hinter Österreich stellte, noch einmal vermieden werden konnte. Innenpolitsch sahen die Völker des Habsburgerreiches durch die Annexion das fragile Gleichgewicht zwischen den Nationalitäten zugunsten der Slawen verschoben und es kam in Böhmen und Mähren zu gewalttägigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Tschechen, die den Zusammenhalt des Reiches weiter zerrütteten. Auch hatte das österreichische Kaiserreich in den kaum hundert Jahren seines Bestandes seit den napoeonischen Kriegen trotz vereinzelter Erfolge auf dem Schlachtfeld keinen Krieg mehr geführt, der letztlich zu seinem Vorteil ausgegangen war.