|

|

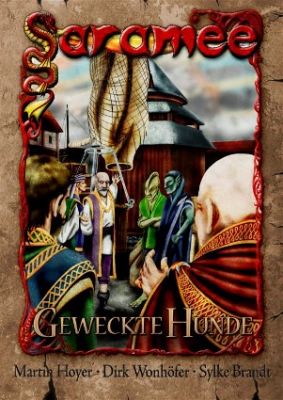

Startseite > Bücher > Fantasy > Atlantis Verlag > Martin Hoyer, Dirk Wonhöfer und Sylke Brandt > GEWECKTE HUNDE > Leseproben > aus "Tänzer am Abgrund" von Sylke Brandt |

aus "Tänzer am Abgrund" von Sylke Brandt

| GEWECKTE HUNDE

Martin Hoyer, Dirk Wonhöfer, Sylke Brandt Saramee: Band 12 |

Gwendis saß an einem kleinen, abgewetzten Tisch direkt am Fenster, sodass sie hätte hinaus auf die Gasse sehen können. Aber nur, wenn das schmierige Gitterwerk in dem Rahmen - das in zivilisierten Gegenden eine Scheibe aus Glas gewesen wäre - nicht von Staub und den längst verlassenen Weben irgendwelcher Insekten nahezu verklebt gewesen wäre. Wenn nicht auf der Straße seit einer Stunde die Dunkelheit ge-herrscht hätte, die sich nach der kurzen Dämmerung über die Gassen dieser Stadt legte wie eine allzu warme Decke. Und wenn es irgendetwas dort draußen auf den Wegen gegeben hätte, das ihrer Aufmerksamkeit Wert gewesen wäre. Doch so wie es war, würdigte die Frau mit dem grauen Haar das Fenster keines Blickes. Manchmal wehte ein Hauch frischer Luft herein – oder eben das, was in dieser stickigen Stadt dafür gelten musste – und trieb in stillem Ringen den weinschweren Dunst des Schankraumes zurück. Geräusche folgten: Das fast heimliche Wispern gedämpfter Stimmen, wohl eher das Gespräch von Halsabschneidern als von Liebenden. Das verstohlene Klimpern von Münzen und ein plötzliches, hartes Lachen über einen Witz, der in dem Geraune der anderen Stimmen untergegangen war. Ein Ruf, ein Fluch, das Kreischen eines halbzahmen Urwaldvogels, der jetzt auf der Schulter eines Menschen durch eine ganz andere Art von Dschungel getragen wurde. Zuweilen waren die Sprachen fremd, Reisende auf ihrem Weg durch ein Viertel der Stadt, das sie besser meiden sollten. So wie man besser diese ganze Stadt mied, wie Gwendis nach kurzem Nachdenken zugeben musste. Und doch war sie hier.

Die Frau seufzte und lehnte sich auf dem Hocker zurück, bis ihr breiter Rücken an der bröckelnden Wand eine verlässliche Stütze fand.

‚Und doch bin ich hier_, wiederholte Gwendis in Gedanken, drehte die Worte hin und her wie ein komisches Tier, das es gar nicht geben durfte. Saramee war so vieles, was sie verabscheute und meiden wollte, aber trotzdem hatte es sie wieder hierher verschlagen. Aus guten Gründen, ja. Aber wie gut konnten sie sein, um einen Aufenthalt in dieser Stadt zu rechtfertigen? Vor allem, wenn »der Grund« sich zu ihrem Treffen so sehr verspätete?

Gwendis seufzte noch einmal, griff nach dem Krug mit ihrem mittler-weile warmen Getränk und schnippte den Deckel zur Seite. Die Insekten, die sich hoffnungsvoll am Rand versammelt hatten, stoben lautlos davon. Misstrauisch spähte Gwendis in ihren Becher, bevor sie ihn noch einmal füllte. Nachdem sie anfangs ein paar Mal vergessen hatte, dass in Saramee die Worte »Insekt« und »überall« das gleiche bedeuteten, waren – zu ihrer beider Entsetzen – in Wein eingelegte Flieger ihr unfreiwilliges Abendessen gewesen. Jetzt verschloss sie den Krug gleich wieder sorgfältig, trank kurz und legte dann eine Hand über ihren Becher. Gelassen nahm sie ihre scheinbar entspannte, halb liegende Position wieder ein. Die Blicke, die die anderen Gäste ihr immer wieder zuwarfen, ignorierte Gwendis mit geübter Leichtigkeit. Selbst in einer Spelunke wie dieser fiel sie auf mit ihrer Größe und ihren breiten Schultern, die sich unter dem Stoff des Hemdes abzeichneten. Auch das Schwert, das neben ihr am Tisch lehnte, gab wohl genug Stoff für Getuschel. Es war groß und aus den nördlichen Landen, anders als die geschwungenen Klingen, die hier so verbreitet waren. Es brauchte kräftige Hände und Arme, um es effektiv zu führen, und Gwendis hatte beides. Dass niemand der Gaffenden zu ihr hinüber schaute, um die Schönheit ihres Gesichtes zu bewundern, störte sie wenig. Sie wusste selber, wie sie aussah. Der Gedanke malte ein schmales Lächeln auf ihre Lippen und sie blickte sich aufmerksam in dem Raum um.

‚Es ist einfach, nachts allein in einem kalten Bett zu schlafen, wenn die eine Hälfte aller Männer mir mittlerweile wie Kinder erscheint, die ande-re wie ein Haufen alter, halb zahnloser Lustgreise’, dachte sie mit bitterer Belustigung. Wo waren die Männer geblieben, nach denen sie in ihrer Jugend geschmachtet hatte? Einige von ihnen hatten auch graue Schläfen gehabt und die Erfahrungen mancher langer Jahre im wettergegerbten Gesicht. Waren sie alle ausgestorben, jetzt, wo Gwendis selbst in diesem Alter war? Sie schüttelte den Kopf und trank noch einen Schluck. Vermutlich lag es auch an dieser Kneipe – wer unter einem Stein nachschaute, musste sich nicht wundern, dort Asseln und Würmer zu finden.

»Ist dieser Platz noch frei?« Die Frage riss Gwendis aus ihren mit Erin-nerungen vermischten Überlegungen. Ein Junge stand neben dem Tisch – ein junger Mann, verbesserte sie sich sofort. Er war vielleicht um die zwanzig Jahre alt und auffallend hübsch, mit dunklen, langen Haaren und hellen Augen. Das Lächeln, mit dem er die Schwertfrau bedachte, war wie ein Licht. Gwendis unterdrückte den Impuls, die Geste zu erwidern und wies schroff auf den Stuhl, auf dem sie ihre Stiefel abstützte.

»Wonach sieht das aus?« Es gab keinen besseren Weg, um einen Platz frei zu halten, als die Füße darauf zu legen. Besonders, wenn man durch die vom Abendregen durchweichten Straßen gegangen war. Der junge Mann schien den Wink nicht zu verstehen.

»Nach einer Einladung«, antwortete er fröhlich. Er griff nach der wak-keligen Lehne des Stuhls und zog daran, doch Gwendis verstärkte ein-fach den Druck ihrer Beine und das Möbelstück bewegte sich keinen Fin-gerbreit. Der Fremde machte ein halb belustigtes, halb besorgtes Gesicht.

»Das ist allerdings ein schlechter Anfang für unser Gespräch. Soll das heißen, ich muss stehen bleiben, Gwendis? Und bekomme auch nichts von deinem Wein?«

Für einen Moment war Gwendis verblüfft, dass dieses Jüngelchen of-fensichtlich der Mann war, auf den sie gewartet hatte. Dann nahm sie mit einer raschen Bewegung, die ihr graues Haar Lügen strafte, die Beine von dem Stuhl und nickte.

»Setz dich, Maneth. Und es wäre eine Höflichkeit, wenn ich dir nichts von diesem Zeug anbieten würde. Ich weiß nicht, aus welchen vergore-nen Abfällen sie es herstellen und ich bin auch ganz froh darüber.« Sie nahm den zweiten Becher, der auf dem Tisch wartete, und füllte ihn aus dem Krug. Dann schob sie ihn zu Maneth hinüber, der sich zu ihr gesetzt hatte, als wären sie alte Bekannte.

»Noch vor einem Monat hätte mir Rogan einen prallen Beutel mit Gold in die Hand gedrückt, hätte ich ihm erzählen können, dass du wieder in Saramee bist«, begann er, trank und verzog leicht das Gesicht, ehe er einen zweiten Schluck nahm. »Er hat die Beschreibung von dir und deiner … Freundin überall herumgehen lassen. Silber für eine Spur, Gold für einen Kopf und mehr noch, wenn er euch lebend bekommt. Aber dann hat er seine Meinung irgendwie geändert.« Der Mann neigte den Kopf zur Seite, als würde er auf eine Antwort lauschen. Gwendis lachte leise.

»Ich weiß. Aber wir haben ihn zuerst gefunden. Und mit ihm geredet. Und dann hat er seine Meinung geändert.«

»Was mich freut«, ergänzte Maneth und schaffte es, dass es aufrichtig klang.

‚Eine Seidenzunge’, dachte Gwendis belustigt. ‚Und eine gute.’

Maneth lächelte, als wüsste er, was sie dachte. Dann wurde er über-gangslos ernst.

»Aber die Priester werden sich nicht so einfach davon überzeugen las-sen, Euch nicht mehr zu verfolgen. Es heißt, sie haben nicht nur einige ihrer Tempelkrieger verloren, sondern auch welche von den Weihrauch-schwenkern und Sprücheflüsterern. Und einen Schatz, den ihr gestohlen habt.« Wieder schwieg er auffordernd, aber als Gwendis diesmal stumm blieb, überspielte er die Stille mit einem weiteren Schluck aus seinem Becher.

»Ich würde es bedauern, wenn sie Euch erwischten«

»Oh, da haben wir etwas gemeinsam. Ich auch.«

»Nicht die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben«, bemerkte Maneth und zwinkerte Gwendis zu, sodass sie mit Mühe ein Lachen unterdrük-ken musste. Schattenspinnerin, konnte es sein, dass der junge Bursche versuchte, ihr schöne Augen zu machen? Sie dachte keinen Moment daran, dass er es ernst meinen könnte, aber es tat ihr trotzdem wohl. Fast gegen ihren Willen musste sie gestehen, dass sie den Jungen mochte. War das nun eine gute oder eine schlechte Basis für ein Geschäft?

»Dann hast du also das, wonach wir suchen?«

»Natürlich ja und natürlich nein. Ich weiß, wo Ihr es finden könnt und kann Euch ziemlich genaue Angaben machen. Aber meine Fertigkeiten sind, verglichen mit Euren, zu gering, um es selber zu beschaffen.« Ma-neth hob die Hände, als hätte Gwendis ihm einen anklagenden Blick zu-geworfen. »Ich bin kein guter Fassadenkletterer und meine Finger sind zu ungeschickt für Schlösser«, verteidigte er sich mit so aufrichtigem Blick, dass die alte Schwertkämpferin ihm kein Wort glaubte. »Ich habe… andere Talente.«

»Mit Sicherheit«, kommentierte Gwendis trocken. Sie sah, dass ihr Be-cher schon wieder leer war und kam zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnte, ihn nachzufüllen. Sie musste den pelzigen Geschmack auf ihrer Zunge nicht noch verstärken. Wahrscheinlich tötete der Wirt mit diesem Gesöff auch seine Ratten. »Also, wo ist es?«

»Unter der Stadt.« Maneths Stimme klang jetzt leise und ernst, jede Spielerei war daraus verschwunden. »Es gibt ein großes Labyrinth aus Gängen und Kammern unter Saramee, fast schon eine zweite Stadt. Ge-rüchte sagen, dass sie teilweise einige Stockwerke tief in den Boden rei-chen.« Gwendis konnte nicht verhindern, dass ihr Blick skeptisch war. Bei dem Regen hier in der Stadt mussten solche Tunnel dauernd unter Wasser stehen. Aber sie sagte nichts und ließ den jungen Schurken fort-fahren.

»Viele der Anlagen sind sehr alt. Älter als Saramee selber. Sie wurden als Grabkammern genutzt, als Zufluchtsstätten für Verfolgt und als Ver-sammlungsorte für Verbrecher, Aufständische und Schmuggler.«

»Zumindest daran wird sich nicht viel geändert haben.«

»Sicher nicht. Vor allem die Kammern, die leichter zugänglich sind, sollte man meiden. Sie wirken dunkel und verlassen und sind doch sehr lebendig…«

»Und in ihnen ist das, was wir suchen?«

»Nein, so einfach werdet Ihr es nicht haben. Es ist mehr als nur in einen Unterschlupf der Schattengilde einzubrechen und ihre Schatzkammer zu plündern. Ihr werdet tiefer gehen müssen. Dort gibt es die verlassenen Räume einer ehemals machtvollen Sekte, die den Tod. Sie nannten sich die ‚Tänzer am Abgrund’. Aber der Name ist nicht das einzig Dramatische an ihnen. Sie haben sich alle selbst umgebracht, so sagen es die Gerüchte, in einem letzten großen Ritual. Wenn sie es nicht getan hätten, wären sie von den Stadtwachen ausgelöscht worden, denn sie haben sich reichlich aus der Bevölkerung der Stadt bedient, wenn sie Opfer brauchten. Die Anlagen sind damals sofort versiegelt worden, eine einzige große Gruft.«

»Wie lange ist das her?«

Maneth zuckte mit den Schultern.

»Hundert Jahre? Vielleicht mehr.«

»Und woher weißt du davon? Und dass wir dort finden können, was wir suchen?«

»Massenselbstmord ist nicht jedermanns Sache, ein paar der Sektenan-gehörigen haben gekniffen. Sie sind entkommen und haben ihre Riten im Verborgenen weiter geführt, aber mit wenig Erfolg. Saramee ist wie der Dschungel – nur die Stärksten überleben. Die Tänzer sind zu einer kläglichen Gruppe von Verlierern geworden, noch immer verfolgt, abgerissen. Verarmt genug, um manchmal gesprächig zu werden, wenn man ihnen den richtigen Köder hinwirft. Tod durch Verhungern scheint nicht Teil ihres Glaubens zu sein.

Vor ein paar Monaten sind einige von ihnen in die alten Anlagen unter der Stadt eingedrungen, vermutlich um ihren früheren Hohepriestern die Artefakte von den Knochen zu klauben oder einen Sektenschatz zu stehlen. Die Schattengilde meidet die Gruft und hat nie versucht, sie zu betreten – was schon einiges aussagt, finde ich. Aber sie hat ein gutes Auge darauf, was unter der Stadt geschieht.«

»Und?«

»Das übliche Spiel. Fünf gingen hinein, nur einer kam heraus – und der sah nicht glücklich aus. Aber er hatte allerlei bei sich, heißt es. Leider entkam er, bevor man in seinen Beutel schauen konnte. Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen, aber es ist mir nicht gelungen. Seitdem der innere Kreis der Tänzer diese Beute hat, sind sie sehr effektiv untergetaucht.«

Irgendwie hatte Gwendis den Eindruck, dass das schon etwas heißen sollte. Es schien so, als hätte der junge Maneth weitaus mehr Augen, als ein normaler Mensch haben sollte. Für jemanden seines Alters war das erstaunlich.

»Dann kann es sein, dass er mitgenommen hat, was wir brauchen.«

»Nein, dafür gibt es einen einfachen Grund: es ist zu groß. Als ich mich auf die Suche nach dem Flüchtling machte, habe ich mich über alles informiert, was es über die Sekte gab. In alten Schriften der Stadtwache, die damals die Anlage versiegelt hat, wird erwähnt, dass das Artefakt mindestens dreimal so groß ist wie dieser Tisch – vielleicht auch noch größer. Das konnte der Tänzer nicht in seinem Sack haben, als er aus der Anlage floh. Es ist noch immer da. Und ich habe eine Karte, auf der eingezeichnet ist, wie man dorthin kommt – zumindest, wie man dahin kam, als die Gänge in Benutzung waren. Besser noch: Ich weiß auch, wo der Einstieg zu der Anlage ist.«

»Du hast die Karte dabei?«

»Natürlich nicht.« Maneths Lächeln kehrte zurück. »Ebenso wenig wie du das Geld bei dir hast.«

»Natürlich.« Gwendis grinste, ehe sie bemerkte, dass sie es tat. »Dann werde ich mich wohl noch einmal mit dir treffen müssen, Maneth.«

»Ja, das befürchte ich auch.« Der junge Mann hob seinen Becher, als wolle er trinken, verzog aber schon vorher das Gesicht und stellte ihn wieder ab. »Vielleicht an einem Ort mit besserem Getränken, der nicht schwierig zu finden sein sollte. Ich werde dir morgen eine Nachricht zu-kommen lassen. Dann schließen wir das Geschäft ab. Aber jetzt…« Ma-neth beugte sich vor, ehe Gwendis Anstalten machen konnte, aufzuste-hen und ein paar Abschiedsfloskeln zu sagen.

»… jetzt werde ich dich nicht länger mit meinem Gerede langweilen. Ich weiß, du hast viel interessantere Dinge zu erzählen. Sag mir, wie war das, als du damals zum allerersten Mal nach Saramee gekommen bist und Rogan nichts weiter war als ein schlechter Langfinger, der sich mit seiner Prahlerei um den eigenen Kopf bringen wollte?«

Maneth lächelte und Gwendis merkte, dass sie diesem Köder nicht wi-derstehen konnte. Langsam lehnte sie sich wieder zurück. Eine bessere Gelegenheit, sich noch ein wenig an Rogan zu rächen, würde es so bald nicht geben. Und Maneth wusste sicherlich gut mit dem Wissen umzu-gehen…

*

Irikon Drosas spinnendünne Finger senkten sich langsam in die schwere Ledertasche und schoben einen weiteren Haufen großer Münzen auf die Tischplatte. Er glättete den Berg mit steifen Bewegungen und griff nach der ersten Münze, wog sie in der Hand und betastete sie. Mittlerweile waren seine Augen so schlecht geworden, dass er den Wert und die Herkunft einer Münze nur noch an ihrer Prägung und ihrem Gewicht erfühlen konnte. Das allerdings vermochte er ohne Fehl – zu sehr war sein ganzes Leben davon bestimmt gewesen, diese kleinen Metallscheiben zu horten, zu sammeln, sie gegen Besitz und Macht einzutauschen, gegen Vergnügungen und Einfluss. Irikon ertastete das Portrait eines Mannes auf der Münze in seiner Hand – ein starker Mann mit groben Zügen, er trug einen Helm mit einer allzu prächtigen Helmzier. Irikon schnaubte. Kaiser Enerian der Siebente von den Freien Inseln im Norden. Ein Schwächling, ganz gleich, was das Bild auf der goldenen Münze be-haupten mochte. Hatte nie einen Krieg gefochten, der schlaue Intrigant, keinen Tropfen Blut dafür gegeben, sein Reich zu bekommen oder zu erhalten. Handel war seine Stärke gewesen, in alle Welt hatte er seine Fühler ausgestreckt, seine Schiffe gesandt und seine Diplomaten mit den schmeichelnden Stimmen. Aber dann mit einem Helm auf seinen Münzen abgebildet werden, als wäre er ein Feldherr und ein Eroberer. Irikon stieß ein heiseres Kichern aus. Schwächling. War er nicht schon tot? Ach, er hatte ihn noch in der Blütezeit seiner Regentschaft erlebt, als er selber die Freien Inseln besucht hatte. Aber jetzt war Enerian tot, nichts als Asche, Helmzier hin oder her. Und er selbst, Irikon, reiste schon längst nicht mehr und brauchte seine Finger, um Gold von Silber zu unterscheiden. So weit war es gekommen. Er, einst der gewitzteste Geschäftemacher in der Stadt und nun kaum mehr in der Lage, Gold von Silber zu unterscheiden. Gold von Silber… Gold… Eine kleine Ewigkeit lang schienen seine Gedanken an diesen beiden Worten hängen zu bleiben wie ein Stück Treibholz an einer Sandbank. Er wisperte sie in Gedanken vor sich hin wie ein Lied. Gold… Silber… Gold… Dann ging ein kurzer Schauer durch den abgemagerten Leib, der trotz der schwülen Hitze in einen pelzbesetzten Mantel gehüllt war, und Irikon schüttelte sich leicht. Was wollte er gerade tun? Richtig. Die letzten Münzen zählen.

Mit der Langsamkeit einer Skippagrille, die sich an ihre Beute heranta-stet, ordnete der alte Mann im Dämmerlicht seines Arbeitszimmers die Münzen nach ihrem Wert. Eine einzelne kleine Öllampe brannte in ihrem prachtvollen Ständer und spendete kaum genug Licht, um den Schatz auf der abgewetzten Tischplatte zum Glänzen zu bringen. Irikons Augen waren zu schlecht zum Sehen, deswegen hatte es keinen Sinn, Geld für teures Öl auszugeben – mochte die Dienerschaft sich daran gewöhnen, durch die dämmerdunklen Flure zu huschen. Er schaffte es doch auch und sie waren so viel jünger. Keiner beschwerte sich. Dumm wäre der gewesen, der das getan hätte… Was dem Licht an Luxus fehlte, glich eine Räucherschale aus, in der kostbare Essenzen verbrannten und einen herben, intensiven Duft verströmten. Die Luft war schwer davon, das ganze Zimmer roch wie das Allerheiligste eines Tempels. Irikon mochte nicht mehr gut sehen können, aber mit seiner Nase war alles in Ordnung. Er ließ immer Weihrauch in seinem Zimmer verbrennen. Er hasste die Gerüche der Stadt, obwohl er sie früher so geliebt hatte. Aber früher war er auch dort gewesen, wo sie her kamen, nicht in diesen verdammten Kammern und Gängen… Mehr noch als den Duft Saramees, den der laue Wind durch die Fenster herein trug, hasste Irikon aber seinen eigenen Geruch. Oh, er bemerkte ihn wohl. Sein verlebter Körper roch nach Tod und Verfall und kein Duftwasser der Welt konnte das verbergen. Warum hatten nur seine Augen nachgelassen und nicht sein Geruchssinn? Dann könnte er wenigstens die Lider schließen, wenn er den Anblick seiner knochigen, von dicken Adern wie von einem Fischernetz überzogenen Hände nicht mehr ertragen konnte. Aber den Geruch, den konnte er niemals ausschließen. Der war immer da. So wie die Gewissheit, dass Irikon Drosas Leben mit raschem Schritt seinem Ende zuging – was auch das einzige war, das sich in seiner Welt noch beeilte. Er war gefangen in einem Tümpel aus Schatten, die mit den Jahren immer dichter geworden waren – und das einzige helle Licht darin war sein eigener, ungetrübter Verstand.

Irikon sammelte die abgezählten kleinen Münzstapel nacheinander in einen Beutel aus feinem Tuch, den er dann sorgfältig schloss und zur Seite fallen ließ. Mit einem satten Klimpern, das von einem Vermögen sprach, landete der Beutel in einer Truhe, in der bereits mehr als ein Dutzend weiterer Säckchen ruhten, ein jedes gefüllt mit der gleichen Summe in Gold und Silber. Schwer lehnte der alte Händler sich zurück und fühlte die beruhigende Festigkeit seines Sessels. Dann setzte er sich wieder auf und schnupperte. Jemand war leise in das Zimmer getreten.

»Jaane!« Der Kopf auf dem hageren Hals fuhr herum, die halbblinden Augen blinzelten in die Dunkelheit. »Komm hierher, Weib.« Er hörte ihre Schritte, als sie seinem Befehl folgte, und roch jetzt ganz genau das Parfüm, das Jaane immer trug. Sie berührte seine Schulter mit den Fingerspitzen, damit er genau wusste, wo sie war. Nur mit den Fingerspitzen, mehr nicht. Irikon wusste, sie ekelte sich vor dem lebenden Skelett, zu dem er geworden war. Er hob seine dürre Hand und legte sie kurz auf ihre. Der rote Stein in dem Ring, den er seit einigen Wochen trug, glühte sonderbar im Lampenlicht auf.

Ach, sein junges, empfindliches Weib! Vor zwanzig Jahren hatte er sie noch jede Nacht bestiegen, das Fast-Kind, das dem alten Mann zur Ehe-frau gegeben worden war. Was hatten zwanzig Jahre aus ihr gemacht? Eine erwachsene, reife Frau, vermutlich immer noch hübsch und mit den festen Hinterbacken, die ihn damals so entzückt hatten. Und was hatten die zwei Jahrzehnte aus ihm gemacht? Irikon schnaubte wieder und spürte, dass ein feiner Speichelfaden seinem Mund entfloh. Er dachte an die Jaane von damals und lauschte in sich hinein, aber er konnte nicht das kleinste bisschen Wärme spüren, das seine Lenden erhitzt hätte. Was für ein Jammer…

»Du hast den ganzen Tag hier gesessen«, sagte Jaane, vermutlich mehr, um die Stille zu durchbrechen. Sie rede nicht gerne mit ihm, aber noch weniger gerne teilte sie sein Schweigen. Vielleicht fürchtete sie immer, er könnte ganz still in seinem Sessel gestorben sein und sie würde die Fingerspitzen auf der Schulter eines Toten haben. Irikon kicherte heiser.

»Ich habe gearbeitet«, antwortete er leise. »Aber jetzt bin ich fertig. Alles ist bereit.« Er hob das Gesicht zu ihr und grinste. Echte Heiterkeit brauchte keine Zähne… sollte sie doch ruhig den Blick abwenden. »Ich habe bald Geburtstag. Ich will mein Geschenk, Jaane. Und ich werde es bekommen.« Wieder musste er lachen, ein Laut wie staubige Papiere, die aneinander rieben. Jaane stimmte nicht ein, was ihn kaum verwunderte. Ihr gefiel das Geschenk nicht, das er erwartete, ganz und gar nicht. Aber hatte sie eine andere Wahl? Kaum. Nicht, wenn sie behalten wollte, was sie an Reichtum, Luxus und Privilegien so lieb gewonnen hatte. Ah, es war nicht nötig, dass sie ihren Mann liebte, um zu tun, was er ihr befahl. Es genügte, dass sie Pelze aus den Firnfrostlanden liebte, Perlen, die nur das Meervolk bergen konnte und parfümierten Lilienpuder aus dem fernen Osten. Das waren ihre Fesseln, so weich und schimmernd und dabei haltbar wie geschmiedetes Eisen. Jaane würde ihm gehorchen oder alles verlieren. Und Hinterbacken hin oder her, sie war nicht mehr jung genug, um von vorne anzufangen.

»Zwei Tage noch, mein Weib. Dann ist es soweit. Es wird sich vieles ändern.«

»Ich hätte dich einfach töten sollen, ganz am Anfang, als du das erste Mal in mein Bett gekommen bist.« Jaanes Stimme klang unbeteiligt, weich und tonlos, als spräche sie gelangweilt mit einer Dienerin über die Wäsche.

»Ja, vielleicht hättest du das. Dann wäre alles dein gewesen – nur ich nicht mehr. Ein perfekter Handel, nicht wahr?« Irikon lachte. Er war nicht erzürnt oder erschrocken ob der Worte seiner Frau. Er wusste, dass sie schon lange so dachte. Was machte es für einen Unterschied, dass sie es jetzt ausgesprochen hatte? Er konnte es ihr nicht einmal verübeln. Aber er musste keine Sorge haben, dass sie ihre Worte wahr machte oder jemanden fand, der es für sie erledigte. Im Gegenteil.

»Wenn ich jetzt sterbe, bekommst du nichts, mein Weib«, wies er sie noch einmal auf die Fakten hin. Nicht, weil es nötig gewesen wäre. Son-dern weil es ihm Vergnügen bereitete. »Ich bin dein wertvollster Schatz, wenn du bleiben willst, was du bist. Ist das nicht reizend? Hasse mich, wie du willst, aber pflege mich, so gut du kannst.« Sein Testament war deutlich. Starb er ohne einen Erben, dann ging sein gesamtes Vermögen, bis auf den letzten Federkiel, an einige belanglose Vereinigungen von Handwerkern und religiösen Einrichtungen. Einzig und allein sein Sohn durfte das Erbe antreten und hatte dann die festgelegte Verpflichtung, die Frau seines Vaters zu unterhalten und ihre gewohnte Lebensweise zu sichern. Sein Sohn, der noch niemals einen Fuß in dieses Haus gesetzt hatte. Den keiner je gesehen oder von ihm gehört hatte. Zwei Tage noch… Er hob erneut den Kopf und starrte in das Dunkel, wo er den Schattenriss seiner Frau erahnen konnte.

»Und?«, fragte er, plötzlich fast ernst. »Bist du bereit, Mutter zu wer-den?«

[Zurück zum Buch]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info