New York. Von Äpfeln will ich nichts hören. (Ein Nachtrag zum Festival Neue Literatur.)

Wie lange man bei der Einreise in die USA in der Schlange steht, hängt stark davon ab, woher man kommt und welche Flugzeuge ungefähr zur selben Zeit landen. Ich warte gar nicht und muss auch nur zwei Mal erklären, was ich eigentlich hier mache. Clemens wird mir später erzählen, dass er um die 90 Minuten hinter einigen Chinesen mit offensichtlichen Verständigungsschwierigkeiten und eventuell illegalem Gepäck anstand. Den Stau bei der Taxifahrt nach Manhattan nehme ich darum gelassen, auch wenn sich die kurz gehaltenen Werbe-, Nachrichten- und Sendungsclips am Fahrgastmonitor ungefähr alle zehn Minuten wiederholen, ich die Meldungen beim dritten Mal auswendig kann und trotzdem die Laufschrift lesen und gleichzeitig Quizfragen beantworten muss, weil man – also ich – das Lesen nicht einfach abstellen kann. Was ist nur das Erfolgsgeheimnis von Jeopardy? Und: Amerikanischer wird es wohl nicht mehr.

Der Luxus am Hotel, das ist die Wanne im Badezimmer. Der Nachteil daran ist, dass wohl nicht genug Platz für den Luxus war, die Wanne darum so klein ausfallen musste, dass ich bei meinem Entspannungsbad vor der ersten Veranstaltung abwechselnd die untere oder die obere Hälfte meines Körpers baden kann. Der Rest muss frieren, weil es anscheinend keine Möglichkeit gibt, Klimaanlagen so in Fenster einzubauen, dass rundherum alles dicht ist. Die beiden Heizleisten am Boden arbeiten ehrlich angestrengt, während eine Kaltluftfront über sie hinweg durch mein Zimmer zieht. Geräusche vom Washington Square Park ziehen mit.

Clemens kommt im Hotel an und hat einen verletzten Knöchel, den er hauptsächlich mit Schmerztabletten behandeln möchte, ich sage: Das geht so nicht. Vorerst muss es aber gehen, denn

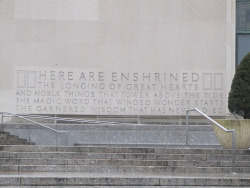

wir sind schon auf dem Weg zum ersten Termin. Beim Eröffnungsempfang des Festivals Neue Literatur, der auch gleichzeitig die offizielle Übergabezeremonie eines neu etablierten Preises für die Förderung der deutschsprachigen Literatur in den USA ist, spricht Daniel Kehlmann so wunderbar über seine Übersetzerin Carol Brown Janeway, dass ich ihr auf der Stelle mein Manuskript zuwerfen möchte, ganz in der Art, wie andere Leute ihre Unterwäsche auf Bühnen segeln lassen. Weil ich mir dumm vorkommen würde Daniel Kehlmann offensichtlich von vorne zu fotografieren, mache ich ein Bild vom Logo an der Wand und Herrn Kehlmanns Hinterkopf. Die Trophäe zum Preis ist eine Obstschale von Swarovski. Ich finde, alle Pokale sollten praktische Funktionen haben: Trinkschalen, Becher, Servierplatten, Saucieren, Milchkännchen… Danach trinken wir süßen Champagner und danken unseren eigenen Übersetzern für die Sample Translations.

Notiz: Die Gegend ist gut, wenn sich morgens an der Straßenkreuzung die Hundesitter in ihren Leinen verheddern, lautet meine Theorie über die Einschätzung der Nachbarschaft.

Am zweiten Tag habe ich die verrückte Idee zu Fuß durch den gesamten Central Park zu gehen um dann rechtzeitig zu Mittag bei der Columbia University anzukommen, und niemand hält mich auf. Zum Glück habe ich Clemens am Vorabend noch in einen bereits halb geschlossene Drugstore geschickt, wo er sich mit Knöchelbandagen in allen Größen und einer von seinem Taxifahrer empfohlenen Salbe zum Einreiben notversorgt hat, sonst müsste ich ihn jetzt wohl tragen. Er marschiert tapfer und freut sich über die Eichhörnchen, denen ich nicht nur Teile meines Frühstückes

sondern auch noch den Inhalt einer kleinen Packung Nussmischung opfere.

Zuerst unterhalten wir uns über alles Mögliche, am Ende nur noch darüber, wie weit es noch sein kann. Trotzdem erreichen wir rechtzeitig unser Ziel und haben dabei einiges – sehenswertes – gesehen. Die Autorinnen und Autoren machen durchwegs ganz gute Figur in den englischsprachigen Interviews. Leif, der bis jetzt überhaupt sehr wenig gesagt hat, sagt zwar noch immer nicht sehr

viel in seinen Antworten, aber was er sagt, das sitzt. Clemens ist charmant. Tim behauptet, ÖsterreicherInnen schreiben Literatur für die Krone, SchweizerInnen für das Volk, darum hätten erstere den Luxus auch absolut unverständlich sein zu können, während zweitere in ihren Texten auf verständliche Weise Themen abhandeln. Wahlschweizerin Ulrike (geborene Deutsche, bei einem

Verlag in Österreich – heilige Dreifaltigkeit!) widerspricht da ein wenig. Silke sagt, ihr Verleger meint, es wäre nun mal genug mit den Hunden. Unsere studentischen InterviewpartnerInnen geben sich durchwegs begeistert von den Texten und uns selbst. Friede, Freude, Pancakes. Nach vier Stunden Literatur habe ich mir einen kleinen Shoppingausflug auf dem Broadway verdient.

Merke: Flanellschlafanzug für künftige Lesereisen kaufen. Ich friere in Pullover und dünner Pyjamahose unter zwei Decken.

Am Samstag betreibe ich im Regen Hipster-Watching in Williamsburg. Da die Exemplare so zahlreich auftreten, habe ich bald genug gesehen und flüchte aus einem Second Hand – Laden in ein veganes Café, indem gerade nicht viel los ist. In der U-Bahn Station spielt eine Band. Trotzdem sieht es nirgends aus, wie in einer der Fernsehserie, die ich kenne – am ehesten hätte ich noch Queens vom Fenster des Taxis aus bei der Fahrt vom Flughafenerkannt. Clemens muss, nachdem er gestern schon mit einer Freundin unsäglich teure japanische Nudeln essen gehen musste, heute mit seinem amerikanischen Verleger und Lektor unsäglich teure Eier Benedikt essen. Man kann in New York eine Menge Geld ausgeben, sofern man das möchte. Bei einem Spaziergang winkt mir aus einem winzigen Vorgarten an Stelle eines Gartenzwerges eine weiße Maneki-neko zu.

Abends treffen wir uns alle in Brooklyn, in einem sehr stylischen Bookshop, oder eher beinahe alle, denn Silke taucht nicht auf, obwohl sie eigentlich lesen sollte. In Abwesenheit der erkrankten

Silke teilen sich Leif und Clemens alleine die Bühne mit Justin Taylor, einem jungen amerikanischen Autor, der einen Roman über Anachristen (anarchistische Christen) geschrieben hat und sich später beim Essen beschweren wird, dass sein Buch nur mit Blick auf die Punkszene rezensiert wurde, und niemand verstanden hätte, dass es eigentlich um Religion geht, außerdem möchte sein Verleger keine Kurzgeschichtensammlung mehr veröffentlichen, ungeachtet dessen, dass Justins erste sehr erfolgreich war. Die Zeit der Kurzprosa scheint auch im Land der Short Story vorbei zu sein. Auf der Bühne macht Clemens Leif so viele Komplimente zu Coby County, bis Leif nicht mehr weiß was er anderes machen soll als ein bisschen rötlich anzulaufen.

Der Sonntagmorgen beginnt mit einem vollen „Deutsches Haus @ NYU“ beim literarischen Brunch und wir AutorInnen werden den Verdacht nicht los, dass die meisten der Leute im Publikum

(deutsche Expats, Oktoberfest-Fans und Deutschland-Enthusiasten) doch ein bisschen mehr wegen Currywurst und Brezeln da sind, als wegen uns. Wir halten Kürzestlesungen, trotzdem stürzt die Menge danach ausgehungert auf das Buffet zu wie eine verdurstende Herde Büffel auf ein Wasserloch. Gezählte sechs Mal kommt der Mann meiner Gesprächspartnerin zwischendurch mit gefülltem Teller retour. Wir nutzen die Aufforderung zum Gruppenfoto um dem Wahnsinn zu entkommen. Nach dem Fotografieren fangen wir noch einmal von vorne an, weil wir Silke vergessen haben, die sich irgendwie versteckt hatte.

Später wandern wir nach SOHO, in eine andere Buchhandlung und hier lesen, Ulrike, Tim und ich gemeinsam auf einer Bühne mit Joshua Ferris, dessen Buch The Unnamed uns schon vorher von Clemens empfohlen wurde. (Überhaupt frage ich mich bei Clemens andauernd, wie er das macht: irgendwie alles gelesen zu haben.) Joshuas erstes Buch Then We Came to the End wurde in 25 Sprachen übersetzt, für den National Book Award nominiert und erhielt den Hemingway Foundation PEN Award. Ich tue einfach, als wüsste ich das alles nicht und unterhalte mich mit ihm. Clemens kann ihm nicht mehr so viele Komplimente zu seinem Buch machen, bis er nicht mehr weiß, was er machen soll, außer rot zu werden, weil Clemens schon mittags abgereist ist.

Ende in Sicht. Ich bin froh wunderbare Tage in New York verbracht zu haben, an denen niemand von großen Äpfeln oder Udo Jürgens gesprochen hat. Die Buchhandlung schenkt uns einen Gutschein über „1 Buch“ und ich nehme Joshuas, um kurz danach zu realisieren, dass es wohl klüger gewesen wäre dieses Paperback zu kaufen und dafür das teuerste interessante Hardcover gegen den Gutschein einzutauschen. Es gibt also gute Gründe, warum meine Agentur und mein Verlag für die Verhandlungen über die finanziellen Seiten des Autorinnendaseins zuständig sind. Joshua schreibt mir in das Buch, ich würde „offensichtlich vor Talent triefen“ und ich denke bei mir, wie wunderbar es ist, dass das der aktuelle Umgangston zwischen AutorInnen zu sein scheint: sich Komplimente zu machen, bis man sich derer nicht mehr erwehren kann. So lange es nur ernst gemeint ist.

Es bleibt nur noch das Abschiedsdinner zu essen und sich nach allen Seiten zu bedanken.