Inhaltsverzeichnis

- 1 Der literarische Text als Geschehnis

- 1.1 „Ich schreibe für mich selbst!“

- 1.2 Literatur als Tendenz, in die Zeit zu wirken

- 1.3 Das gesellschaftspolitisch orientierte „Wozu Literatur?“

- 1.4 Von der Gruppe 61 bis zur Wiener Schule

- 1.5 Literatur-Revolte als gedroschene Phrasen

- 1.6 Exkurs: Das Lyrische Ich

- 1.7 Das Gedicht als Selbstverständigung zwischen Sprache und Realität

- 1.8 „Ein echter Text musste geschrieben werden“

- 1.9 Das „Geschehen“ eines Textes verändert Schreiber und Leser

Der literarische Text als Geschehnis

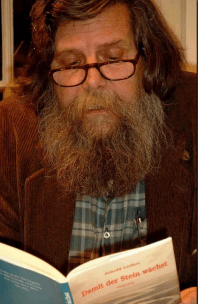

Arnold Leifert

„Wozu Literatur?“- Was denn versteht der Fragende unter „Literatur“?1) Und selbst wenn mit dem Stichwort „Belletristik“ geantwortet wird – dies ist beruhigend, denn für alle andere, primär und nur unterhaltende, vielleicht auch triviale Literatur beantwortet sich die Frage selbst, – „Belletristik“ also, poetische und prosaische Literatur: Der Roman, die Novelle, die kurzen Formen der modernen Prosa, das Drama, das Hörspiel, das Gedicht…

Auf den ersten Blick könnte man versucht sein, für die verschiedenen Gattungen auch verschiedene Antworten finden zu wollen. Allein: in der deutschen Literatur von 1945 bis heute verweigern sich alle Gattungen dieser Frage, und bekennen sich zugleich ebenso alle zu dieser Frage: „Wozu?“

Wonach aber fragt diese Frage? Nach dem Selbstverständnis des Autors, im Sinne einer ihn treibenden Zielsetzung, Intention, gar Absicht der (Welt-)Veränderung? Oder ist sie gestellt aus der Überschau-Sicht des Historikers und Literatur-Theoretikers, der die Wirkungsgeschichte einzelner Werke oder Epochen im nachhinein und de facto versucht aufzuspüren?

„Ich schreibe für mich selbst!“

Wozu Literatur? – Grammatikalisch suggeriert dies eine Auskunft über den „Zweck“ dieses etwas „verdächtig nutzlosen Unterfangens“ namens Literatur. Und heute diese Frage zu stellen, in einer Zeit pervers auf die Spitze getriebenen, technokratischen wie materialistischen Zweckansinnens an alles menschliche Tun, scheint tatsächlich provokant notwendig. Die Zyniker unter den „Realisten“ und Machern in unserer heutigen literarischen Welt haben die Frage längst in ihrem merkantilen Sinne beantwortet: Der Literaturbetrieb, die grossen Verlage leben von der „grossen Auflage“; ein Buch, das sich eignet, wird „gemacht“, die Kasse stimmt, der „Zweck“ ist erfüllt. Eine nicht zu unterschätzende Entwicklung; denn schon heute beginnt dieser marktorientierte Umgang mit Literatur das eigentliche Bild unserer literarischen Jahre nachhaltig zu verzerren und zu verschleiern.

Immer wieder kann man in Interviews, Gesprächen, poetologischen Exkursen usw. erleben, dass – und es sind wahrscheinlich die meisten von ihnen – die Autoren aller Gattungen, wenn sie gefragt werden: „Zu welchem Zweck schreiben Sie? Glauben Sie, mit Literatur gesellschaftlich etwas verändern zu können?“, diese Frage verneinen: „Zunächst schreibe ich für mich selbst! Über die Wirkungslosigkeit von Literatur mache ich mir keine Illusionen!“

Dass bei diesen Antworten dennoch auch heutigen Autoren diese Frage immer wieder gestellt wird, erklärt sich wahrscheinlich aus der Entwicklung der deutschen Nachkriegsliteratur selbst. Sah es in ihr – und einige kurze Jahre sogar ganz entschieden – doch eigentlich so aus, als gingen eine ganze Reihe von Literaten durchaus von so etwas wie einer politischen Intention beim Schreiben aus.

Literatur als Tendenz, in die Zeit zu wirken

Sicherlich ist es nicht zufällig, dass ausgerechnet im Jahr 1968 der von da an alleinige Herausgeber der wichtigsten deutschen Literaturzeitschrift, Hans Bender, den „Akzenten“ einen neuen Untertitel gab. Hatte sie von ihrer Gründung 1954 bis 6/67 „Zeitschrift für Dichtung“ geheissen, hiess sie nun „Zeitschrift für Literatur“. Bender formulierte als Begründung u.a.: „Literatur ist […] der weitere Begriff […] Weiter, weil Literatur die Tendenz, in die Zeit wirken zu wollen, nicht verneint, sondern bejaht“ (Hans Bender: An die Leser, Akzente 1/68).

Fünf Jahre später sieht Bender sich in der Einschätzung dieser Tendenz bestätigt und schreibt im ersten Heft des 20. Jahrgangs: „Heute gibt es kaum noch einen Widerspruch, wenn nachgewiesen wird, wodurch die westdeutsche Literatur in den letzten Jahren mehr Beachtung und Wirksamkeit erzielt hat. Vor allem doch durch die Mitsprache in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung“ (H. Bender: Von der Dichtung zur Literatur, Akzente 1-2/73).

Gemeint waren damit sicherlich nicht allein, aber vor allem die Autoren der ersten Generation der „Gruppe 47“. Themen und Stoffe der Auseinandersetzung mit erlebtem Faschismus und Krieg, dann aber zunehmend Kritik an der gesellschaftlichen Entwicklung der neuen Republik. Wichtig in unserm Zusammenhang: Die neuen deutschen Autoren hatten ihren Weg gefunden von der apolitischen, zurückgezogenen Dichtungstradition hin zur Literatur der politischen Einmischung.

Das gesellschaftspolitisch orientierte „Wozu Literatur?“

Ein deutlich erkennbares, gesellschaftspolitisch orientiertes „Wozu?“ war Bekenntnis für literarisches Arbeiten. Heinz Ludwig Arnold pointiert: „So war die Gruppe 47 auch eine moralische Institution, nicht nur eine literarische Clique“ (H. L. Arnold: Die drei Sprünge der westdeutschen Literatur, Akzente 1-2/1993). Breite Übereinstimmung im Selbst-Verständnis und in der Formu-lierung neuer Aufgaben zeiteingebundener Literatur. Hans Magnus Enzensberger 1962: „Deshalb halte ich dafür, dass die kritische Position unteilbar ist. Sie hat nicht Bewältigung oder Aggression im Sinn; Kritik, wie sie hier versucht wird, will ihre Gegenstände nicht abfertigen oder liquidieren, sondern dem zweiten Blick aussetzen: Revision, nicht Revolution ist ihre Absicht“ (H. M. Enzensberger: Einzelheiten, Frankfurt/Main 1962).

Die radikalste Zuspitzung allerdings erfuhr dieses Wozu?-Bekenntnis schon weitere fünf Jahre später, als der gleiche H. M. Enzensberger mit Beginn der Studentenproteste gerade diesen revisionistischen Ansatz geisselt und als Gebot der Stunde 1967 formuliert: „Tatsächlich sind wir heute nicht dem Kommunismus konfrontiert, sondern der Revolution. Das politische System in der Bundesrepublik lässt sich nicht mehr reparieren. Wir können ihm zustimmen, oder wir müssen es durch ein neues System ersetzen. Tertium non dabitur. Nicht die Schriftsteller haben die Alternative auf dieses Extrem begrenzt; im Gegenteil, seit 20 Jahren bemühen sie sich, das zu vermeiden. Die Macht des Staates selbst sorgt dafür, dass die Revolution nicht nur notwendig wird (sie wäre 1945 notwendig gewesen), sondern auch denkbar“ (H. M. Enzensberger: Schriftsteller und Politik, Times Literary Supplement, 1967).

Von der Gruppe 61 bis zur Wiener Schule

Eine ganze Generation damals beginnender junger Autoren – nicht zuletzt im Kreis auch um Erich Fried – nahm diesen Aufruf zum eigenen Programm: Literatur musste vor allem politisch relevant sein! Eine fast unübersehbare Menge – auch kleiner und kleinster – Literaturzeitschriften aus dieser Zeit zeugt davon. Und es entstand eine Tradition politischer Literatur, die – bei allen noch so unterschiedlichen formalen und inhaltlichen Ausformungen – bis heute angehalten hat. Von der „Gruppe 61“ über Werkkreis-Literatur, Reportage-Literatur, die politische Lyrik mit ihrem breiten Spektrum, das politische Lied, das Drama, bis zur Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Problematik bei DDR- und BRD-Autoren und hin zu den jüngsten Jahren literarischer Arbeiten über die beiden deutschen Gesellschaften und ihre Wiedervereinigung. Dass daneben gerade auch seit „68“ eine zweite literarische Strömung – apolitischer, formalistischer, bis hin zu konkreter Poesie und Wiener Schule – entsteht und an Bedeutung gewinnt, sei hier nur angemerkt.

Das anfangs gefragte „Wozu?“, somit von seiten der „Autorenintention“ beantwortet, – in der gleichen geschichtlichen Entwicklung beginnt auch die Antwort auf die Frage nach dem „Wozu?“ im Sinne einer tatsächlichen „Wirkung“ von Literatur, findet sich hier doch – zumindest für die deutsche Nachkriegsgeschichte – ein kaum widersprochenes Beispiel für die gesellschaftliche Wirkung (auch) von Literatur.

Literatur-Revolte als gedroschene Phrasen

Noch einmal sei H. M. Enzensberger zitiert. Denn wenn er auch 1995 im Gespräch mit André Müller seine eigenen Aufrufe von 1968 als „gedroschene Phrasen“ entlarvt, ein historisches Ergebnis der damaligen emanzipatorischen Bewegung bleibt ihm: „Die Studentenrevolte war zivilisatorisch eine Notwendigkeit […] Sie können doch nicht wegdiskutieren, dass die Menschen in diesem Lande heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein als damals haben. […] Die fünfziger Jahre […] muffig, reaktionär. Nichts hat sich bewegt […] 1968 ging es darum, eine autoritätsfixierte Gesellschaft in eine mehr demokratische zu verwandeln. […] Die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, ist doch damals überhaupt erst entstanden […] Der Obrigkeitsstaat existiert nicht mehr. Den hatten wir aber.“ (H. M. Enzensberger / A. Müller, Die Zeit Nr. 4/20, 1995).

Man mag Enzensberger in dieser Wertung zustimmen oder nicht, die Veränderung – insbesondere im Umgang mit Autorität – ist nicht zu leugnen. Und so, wie die studentische Revolte nicht zu trennen ist von der sie begleitenden, mit vorwärts treibenden, ihr kulturelles Fundament gebenden und sie fortführenden verschiedenartigsten Literatur, so ist ebenso kaum zu erforschen, welchen Anteil an diesem Emanzipationsschub (in Kopf und Herzen der Menschen) nun Demonstrationen und Aktionen und welchen die Literatur hatte und hat, mit ihren mannigfaltigen Erscheinungs- und Veranstaltungsformen. Dass Literatur mit-verändert hat, wird nicht zu widerlegen sein.

Exkurs: Das Lyrische Ich

Aber vielleicht sollten wir von sogenannter „politischer Literatur“ einmal ganz absehen:

DU

am Morgen danach

hüpfe ich

von Pflasterstein

zu Pflasterstein

und keiner sieht es

Die Frage „Wozu Literatur?“ wurde an das vorstehende, über jede politische Absicht erhabene, kleine Gedicht niemals gestellt. Wohl aber sehr viele andere, verschiedenste Fragen wurden seinetwegen an den Autor gerichtet, bei den unterschiedlichsten Anlässen. Fragen, die, indem sie von Zuhörern und Lesern gestellt wurden, auch dem Autor dieses auffällig kleingeratene Kind seiner selbst von Mal zu Mal näherbrachten.

Ursprünglich wegen Zwergwuchses und vielleicht doch zu auffälligen Untergewichts gar nicht erst ins Manuskript eines neuen Lyrikbandes aufgenommen, tauchte es ganz plötzlich aus der Sendung an den Literaturredakteur einer Zeitschrift wieder auf, wurde brieflich gestreichelt und fand so Eingang in die neue Sammlung. Dann schliesslich, von dem Literaturwissenschaftler Thomas Bleicher in einem öffentlichen Vortrag als „eines der wenigen positiven Liebesgedichte der 80er Jahre“ bezeichnet, behauptete es sich schnell im Kanon des Bandes wie bei Lesungen. „Sie sollten’s als Postkarte drucken, damit man’s schnell bei der Hand hat, schnell verschicken kann, wenn die Nacht so war und der Morgen so ist!“, schlug man dem Autor vor.

„Aber sagen Sie mal: Ich habe das gestern abend noch mal gelesen, habe mir heut die Pflastersteine auf der Strasse angesehen, die liegen doch recht eng beieinander!“ Auf die etwas hilflose Gegenfrage des Autors: „Hätte ich ’von Platte zu Platte’ sagen sollen?“, hilft ein Zuhörer: „Na also, dann überspringt er eben mehrere Pflastersteine dazwischen; wie viele, das hängt dann davon ab, was in der Nacht geschah! In jedem Fall ist etwas Schönes passiert. Das Gedicht strahlt Freude aus!“

„Heimliche Freude!? Es ist so etwas heimlich Verschmitztes darin. Ich kann mir beides vorstellen: Also der (oder eigentlich auch die) auf dem Heimweg am Morgen ist allein auf seinem Weg und hüpft wirklich, wie ein Tanzen aus Freude, oder er/sie geht zwischen vielen Menschen zum Bahnhof z.B. und hüpft innerlich, ‚und keiner sieht es‘.“

„Ist Ihnen das so passiert? Es hat so etwas ungeheuer Vitales, fast ein Platzen vor Freude!“

„Das geht mir zu weit. Ihr scheint alle nur von dem einen auszugehen: eine schöne erotische Nacht, zwischen einem Mann (er hat’s ja geschrieben) und einer Frau oder auch umgekehrt (doch, ich kann’s mir auch vorstellen als Liebesbrief an meinen Freund, sagt das junge Mädchen), nein nein, meinetwegen zwei Frauen nach einer Liebesnacht, zwei Männer, aber muss es denn die Erotik sein, sexuell, könnte es nicht einfach nur ein schönes Gespräch gewesen sein, zwischen wem auch immer; ein Gespräch, so nah, so alles, dass man am Morgen die ganze Welt umarmen könnte?!“

„Es ist einfach nur ein Du! Und du kannst dir dein Du einsetzen! Das Erlebte auch!“

„Aber es ist auch ein kleines bisschen Trauer darin. Es ist eine Ansprache, ein Brief fast an ein Du. Aber schon in der ersten Zeile: ‚am Morgen danach’…, es ist eben schon ‚danach‘; der schöne Augenblick ist schon vorbei; ein Rückblick, schon fast Erinnerung! Eine bestimmte Art von Glück hält zwar noch an, er hüpft ja noch, aber das, was dieses Glück ausgelöst hat, das eigentliche Geschehen ist längst vorbei; das Glück der Nähe z.B. ist längst wieder, zumindest räumlich, Ferne. Da ist auch etwas Trauriges in dem Gedicht!“

„Aber ist das nicht gerade typisch für uns Menschen? Ist es nicht oft so, oder vielleicht immer, dass wir das Besondere eines erlebten Augenblicks oder einer erlebten Zeit, die ganze Bedeutung, Intensität und Wucht erst im nachhinein, erst in der Erinnerung so richtig spüren!?“ – „Das scheint mir einfach zum Menschen zu gehören. Das macht doch auch seine spezifisch menschliche Tragik immer wieder aus, das hängt mit der Fähigkeit des Bewusstseins zusammen, dass Liebe und Schmerz, Freude und Trauer, Leben und Tod nicht voneinander zu trennen sind. Das macht ihn geradezu erst zum Menschen, dass er dazu verdammt ist, bei jedem schönen gelebten Augenblick sofort auch immer dessen Endlichkeit im Bewusstsein mitleben zu müssen.“

„Bei allem, was jetzt über mitschwingende Trauer gesagt worden ist, und ich finde es schön, dass das auch drin ist in diesem kleinen Gedicht: das dominierende Gefühl bleibt für mich die Freude, und durch den Titel wird doch demjenigen, der das Glück ausgelöst oder gegeben hat, genau dieses Glück wieder zurückgegeben.“

Wir wollen hier abbrechen; es liesse sich noch mehr aus den Gesprächen berichten.

Das Gedicht als Selbstverständigung zwischen Sprache und Realität

Immer wieder aufregend an ihnen ist zu erleben, wie sich das Ich des Autors und das Ich des Lesers begegnen im lyrischen Ich des Gedichts. „Die Poesie ist eine Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, über die man eigentlich nicht sprechen kann.“ (ebd.) Dies ist doppeldeutig: Entweder der Autor mag über Bestimmtes, z.B. sich selbst, nicht sprechen, höchstens im Gedicht (und Enzensberger meint genau dies im zitierten Gespräch) oder: er kann es nicht; der gewohnte Umgang mit Sprache reicht nicht aus.

Heinrich Vormweg beschreibt 1990 das heutige Gedicht „als die pure menschliche Selbstverständigung zwischen Sprache und Realität“ (H. Vormweg: Verteidigung des Gedichts, Göttinger Sudelblätter, 1990). So, im Prozess des Schreibens selbst ein Suchender, entlässt der Autor sein Gedicht an den Leser, und ein wechselseitiger Austausch beginnt; dazu Günter Kunert: „Der Zweck des Gedichts, glaube ich, ist sein Leser, der, indem er sich mit dem Gedicht befasst, sich mit sich selber zu befassen genötigt wird: in einem dialektischen Vorgang, im gleichen, den ihm das Gedicht vorschreibt und vorexerziert. Das spannungsträchtige lyrische Ich und das Leser-Ich werden während des Lesens identisch und gleichzeitig nicht identisch; das eine verfremdet das andere und deckt es doch gleichzeitig. Das Gedicht färbt die Psyche des Lesers, er wiederum färbt nach seinem Ebenbild das Gedicht“ (G. Kunert: Warum schreiben, München 1976).

„Ein echter Text musste geschrieben werden“

Nehmen wir nun noch, um von der scheinbaren Eingrenzung unserer Betrachtung auf die Lyrik wegzukommen, ein kurzes poetologisches Credo des jugoslawischen Romanciers und Essayisten Danilo Kis. Auf die Frage: „Was ist der schwerste Fehler, den ein Schriftsteller begehen kann?“, antwortet er: „Über etwas zu schreiben, was ihn nicht im Innersten berührt. […] Ein echter Text ist ein solcher, der geschrieben wurde, weil er geschrieben werden musste. Das ist aus dem Text zu spüren. Ist es die Wahrheit deines Wesens, die sich im Text ausdrückt, oder stammt dieser Text von einem gewandten und belesenen Vielschreiber? Darin liegt der Unterschied zwischen guten und schlechten Autoren […] Ein echter Text entsteht nicht aus handwerklicher Fertigkeit, sondern aus Zwängen und Empfindungen, die den Autor zum Schreiben getrieben haben“ (D. Kis: Homo poeticus, München 1994).

Wenn im vorigen die Begegnung zwischen dem Ich des Autors, dem lyrischen und dem lesenden Ich auch bewusst an einem möglichst kleinen, überschaubaren, unpolitischen Liebesgedicht dargestellt wurde, so lässt sich nach dieser Prosapoetologie von D. Kis die Frage „Wozu Literatur?“ abschliessend vielleicht doch etwas allgemeiner beantworten:

Das „Geschehen“ eines Textes verändert Schreiber und Leser

Ein „echter Text“ (Kis) – und zwar in allen Gattungen – wird nicht geschrieben unter dem Postulat eines klar umrissenen Zwecks („Wozu?“), sondern er geschieht, als existentielle Antwort und Frage des Autors an die Welt und die Scheinbarkeit ihrer Realität. Literatur geschieht – und das zweimal: Einmal durch den Autor, der schreibend sich selbst begegnet, und ein zweites Mal durch den Leser, der lesend sich selbst (und möglicherweise auch dem Autor) begegnet.

Sehen wir einmal ab von anderen nonverbalen Formen der Kommunikation, die wir – viel zuverlässiger und effizienter als die Sprache – bei allen höherentwickelten Lebewesen heute erst langsam zu akzeptieren und zu sehen bereit sind: Literatur – mit ihrem Sitz genau zwischen Denken und Fühlen – geschieht als vielleicht höchste Form der sprachlichen Kommunikation, und zwar mit sich selbst und dem anderen. Und ein solcher Text verändert beide, Autor wie Leser; keiner von beiden ist nach dem „Geschehen“ des Textes – ob nun Schreiben oder Lesen – noch ganz der gleiche, der er vor diesem „Geschehen“ war. ♦

1)Der Autor beantwortet in diesem Essay eine Frage, die der „Glarean„-Herausgeber vor einigen Jahren im Zuge einer geplanten Buch-Anthologie an verschiedene deutschsprachige SchriftstellerInnen richtete

Geb. 1940 in Soest/D, Studium der Germanistik, Philosophie und Evangelischen Theologie, ab 1970 Religionslehrer, seit 2000 pensioniert; zahlreiche Publikationen in Büchern und Zeitschriften, in Rundfunk und TV, Träger verschiedener Literatur-Preise, seit 1994 Organisation und Moderation der Lesereihe „Siegburger Literaturforum“; lebte auf einem Bauernhof im Bergischen Land in Much-Hohn; gestorben am 6. September 2012

Lesen Sie im Glarean Magazin auch den Essay von Richard Albrecht: Die Funktions-Kompetenzen der Literatur

… sowie den sprachwissenschaftlichen Beitrag: Jüngste Ergebnisse der neurobiologischen Sprachforschung

Literatur spielt sich in einer höheren Dimension von Raum und Zeit ab. Bewirkt wird diese Erweiterung durch Form. Form = Information + geistige Energie (Schwingungen). Der existentielle Aspekt des Schreiben-Müssens betrifft die (unbewussten) Archetypen, die durch Literatur zumindest partiell bewusstseinsfähig werden. Dass dieser Prozess der Bewusstwerdung sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinziehen kann, sieht man bei Georg Büchner, dessen literarische Gestaltung von Tabubrüchen bis in die Gegenwart kollektiv und systematisch verdrängt wird.