Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Schachspiel als universelles Bildungs- und Entwicklungsgut

- 1.1 Schätzungsweise 550 Millionen Menschen kennen die Schach-Regeln

- 1.2 1. „Schach ist zutiefst lebensnah!“

- 1.3 2. „Das Schachspiel gleicht dem Lebenskampf!“

- 1.4 3. „Schachstrategeme dienen sinnvoller Lebensführung!“

- 1.5 4. „Schach macht klug!“

- 1.6 5. „Schachspielen fördert schöpferisches Denken!“

- 1.7 6. „Schach mobilisiert Innovationen und Change-Management!“

- 1.8 7. „Schach stärkt die Anstrengungsbereitschaft!“

- 1.9 8. „Schachliches Können verschafft Wettbewerbsvorteile!“

- 1.10 9. „Schach ist ein universelles Bildungs- und Entwicklungsgut!“

- 1.11 10. „Schach trainiert psychische Stabilität!“

- 1.12 11. „Schach hält geistig beweglich!“

- 1.13 12. „Schach im Internet fördert weltweite Kommunikation!“

- 1.14 Zwölf fruchtbare Denkanstösse

Das Schachspiel als universelles Bildungs- und Entwicklungsgut

von Walter Eigenmann

„Während es einen nahezu unübersehbaren Schatz an kommentierten Partien, Turnierbulletins und technischen Schachbüchern gibt, die, interessiert an der Herausbildung von Theorie und Praxis des Schachspiels an sich, Erfahrungen über Eröffnungen, Mittel- und Endspiel enthalten sowie verhältnismässig viele Werke, die Lehrweisen und Trainingsmethoden propagieren, fehlt es vollständig an einem profunden interdisziplinären Überblickwerk zu den wissenschaftlich gesicherten Fakten, was das Schach bewirkt; was es bedeutet, warum es über die Jahrhunderte hinweg Menschen aus aller Welt fasziniert und nicht zuletzt, welche Erziehungs- und Bildungswerte es birgt.“

Diese weiträumige spielkulturelle und soziopädagogische Fragestellung nimmt die deutsche Schach-Psychologin und Mentaltrainerin Dr. Marion Bönsch-Kauke zum Ausgangspunkt ihrer grossangelegten Meta-Studie: „Klüger durch Schach“ präsentiert thematisch breit und methodisch sehr differenziert eine Fülle von „Forschungen zu den Werten des Schachspiels“; der 400-seitige Band fasst den gesamten aktuellen wissenschaftlichen Diskurs zum weltweiten Kulturphänomen „Schach“ zusammen.

Schätzungsweise 550 Millionen Menschen kennen die Schach-Regeln

Dass dem Schach in der riesigen Arena menschlicher Sport- bzw. Freizeit-Aktivitäten eine nur höchst marginale Bedeutung zukommt, darüber macht sich die Autorin Bönsch-Kauke keinerlei Illusionen, und dass schätzungweise 550 Millionen Menschen zumindest die Regeln des „Königlichen Spiels“ kennen, abermillionen ihm organisiert frönen, könne nicht darüber hinwegtäuschen, „dass Schach zu den Randsportarten gehört und aus Mangel an visueller Show kein Publikumsmagnet“ sei. Doch dieser Marginalität steht, wie Bönsch-Krauke detailliert anhand zahlreicher wissenschaftlicher, historischer wie experimentalpsychologischer Untersuchungen bzw. Studien nachweist, eine mittlerweile kaum mehr überblickbare Fülle an primär- wie sekundärwissenschaftlicher Literatur zu allen denkbaren kulturellen, pädagogischen, philosophischen, neurowissenschaftlichen, sportmedizinischen, kunstästhetischen und sozialpsychologischen Aspekten dieses Spiels gegenüber.

Die vom Deutschen Schachbund initiierte und herausgegebene Metaexpertise der Psychologin gründet sich auf mehr als 100 umfangreiche Pilotstudien, Grossfeldversuche, Stammuntersuchungen, Quer- und Längsschnittprojekte und Originalexperimente, ihre Recherche bezog neben hunderten bekannter Publikationen auch aktuellste Dissertationen, wissenschaftliche Qualifikations-, Diplom-, Magister- und Seminararbeiten sowie zahlreiche eigene schachrelevante Untersuchungen ein. (Hier das komplette Inhaltsverzeichnis von „Klüger durch Schach“).

Bönsch-Kaukes fulminante Tour d’horizont durch die wissenschaftliche Schach-Literatur belässt es dabei nicht bei westeuropäischen und amerikanischen Publikationen, sondern repliziert besonders aufschlussreiche, bislang hierzulande kaum beachtete, teils auch schwer zugängliche Forschungsergebnisse aus der Sowjetunion und der ehemaligen DDR, aber auch aus Ungarn und Tschechien – aus Ländern also, die bekanntlich dem Schachspiel als Spitzen- und als Volkssport einen ausserordentlichen Stellenwert einräumten, und in denen Schach – teils auch als staatlich verordneten propagandistischen Gründen – schon seit Jahrzehnten Gegenstand systematischer, auch interdisziplinärer Forschung war und ist.

Leseprobe 1

Angesichts der Fülle des Materials – die nur schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis des Bandes dokumentiert – ist es hier natürlich unmöglich, in dem Masse auf auch nur einzelne der gewichtigsten Studien bzw. Ergebnisse in „Klüger durch Schach“ einzugehen, das ihrer Bedeutung angemessen wäre. Stattdessen beschränke ich mich fokussierend im Folgenden auf die grundlegendsten, durch vielfache und weltweite Forschung verifizierten „Thesen“, wie sie die Autorin im Schlusskapitel dieser ihrer beeindruckenden, auch mit zahlreichen Illustrationen erläuternden Meta-Studie formuliert, wobei Bönsch-Kauke von der Zielsetzung geleitet wurde, diese „Thesen“ könnten ihrerseits „zum Kern einer Meta-Schachtheorie werden, falls ihre Inhalte geistreiche Forscher anregen, wissenschaftliche Beweise für die Tragkraft dieser Thesen beizusteuern.“

1. „Schach ist zutiefst lebensnah!“

Schach symbolisiere, so die Autorin, „was uns im Leben widerfährt“: Im Kern seien es Entwicklungsaufgaben von wiedersprüchlicher Art, und es sei zu eng, im Schach nur Problemlösen sehen zu wollen: „Wir sind vor die Wahl gestellt, unsere Ansprüche aufzugeben oder uns der Aufgabe zu stellen, zu kämpfen auch um selbstkritische Einsichten und nicht zu resignieren.“

2. „Das Schachspiel gleicht dem Lebenskampf!“

Für Marion Bönsch-Kauke fungiert das Schachspiel als Problemrepräsentant für Entwicklungsaufgaben, die kompromisslos zu lösen sind, und die uns vor Situationen stellten, die zwar „neu, ungewiss, kompliziert und problemträchtig“ seien, sich aber nicht zu (unlösbaren) Problemen auswachsen müssten: „Gewissermassen aus spieltheoretischer Sicht gilt das Schachspiel als ein Zwei-Personen-Nullsummenspiel. Es ist für jene Lebenslagen gültig, in denen eine Seite verliert, was die andere gewinnt.“

3. „Schachstrategeme dienen sinnvoller Lebensführung!“

Diese These habe, wie die Wissenschaftlerin ausführt, Fragen der „Lebensplanung“ wie beispielsweise: „Was droht? Was tun? Wo soll es hingehen? Was ist der nächste Schritt?“ zur Grundlage, und dabei bürge das Schachmodell für stichhaltigen Rat: „Schach kann zurückgreifen auf 2’500 Jahre Erfahrung, wie Ziele gegen Widerstände zu erreichen sind. […] Aus schachlicher Symbolsprache ist zu erfahren, wie Menschen […] dachten und wie sich das Wollen und Denken kulturgeschichtlich entfaltete zu immer wirksameren Strategemen.“ Dabei wären die besten Strategien, nach Bönsch-Kauke, im Kampf der Charaktere in der Kulturgeschichte des Schachs ausgefiltert worden und würden nun als bewährte „Orientierungsgrundlagen für erfolgreiche differentielle Entwicklungen von sozialen Beziehungen, Charakteren und kulturellen Werken im Lebenslauf“ zur Verfügung stehen.

4. „Schach macht klug!“

Der Autorin vierte, bereits im Buchtitel apodiktisch vorweggenommene These ist die schulpädagogisch bzw. -psychologisch brisanteste, wenngleich hier natürlich nicht zum ersten Mal gehörte Zusammenfassung zahlreicher diesbezüglicher Forschungen. Das Kernergebnis der von Bönsch-Kauke recherchierten, teils sehr umfangreichen internationalen Studien: „Für Schach muss man nicht mit überdurchschnittlicher Intelligenz starten, jedoch ist mit fortgesetzter Ausübung ein beträchtlicher Zuwachs im Rahmen des intellektuellen Potentials zu erwarten.“ Wie die einschlägigen Experimente nachwiesen, sei für hohe und höchste Spitzenleistungen im Schachspiel eine grosse Bandbreite von kognitiven Erkenntnisprozessen gefragt: „Exaktes Wahrnehmen, Vorstellungsvermögen, Gedächtnis, Problemlösen, schlussfolgerndes, kritisches und kreatives Denken.“ Und auch hier wieder schlägt die Sozialpsychologin eine Brücke von der Theorie zur Praxis: „Analoge Aktionen, die sich in Schachpositionen bewährten, können als Verhaltenspotentiale auf Bewährungssituationen im Leben mit ähnlichen Merkmalen übertragen werden und das Hinzulernen erleichternd stimulieren.“

5. „Schachspielen fördert schöpferisches Denken!“

Ein in der Sekundärliteratur ebenfalls immer wieder gelesener bzw. vielfältig verifizierter Denkansatz ist Bönsch-Kaukes fünfte These, wonach das Schach die Konzentrationsausdauer und das schöpferisch-originelle Denken fordere und fördere. Hier seien drei „Basiskomponenten“ im Blick zu behalten: „Organisation der Kräfte, Angriff und Verteidigung“, wobei die Autorin auf das schachphilosophische Werk des Weltmeisters Emanuel Lasker und seine „überschachliche Lehre“ referiert. „Einfälle, die stichhaltig sind, und Pläne, die aufgehen, sind rar in unserem modernen Leben der firmierenden Global Players und gefragten Schlüsselqualifikationen. Geistige Güter sind zu akkumulieren, um Innovatinsdefizite zu überwinden.“

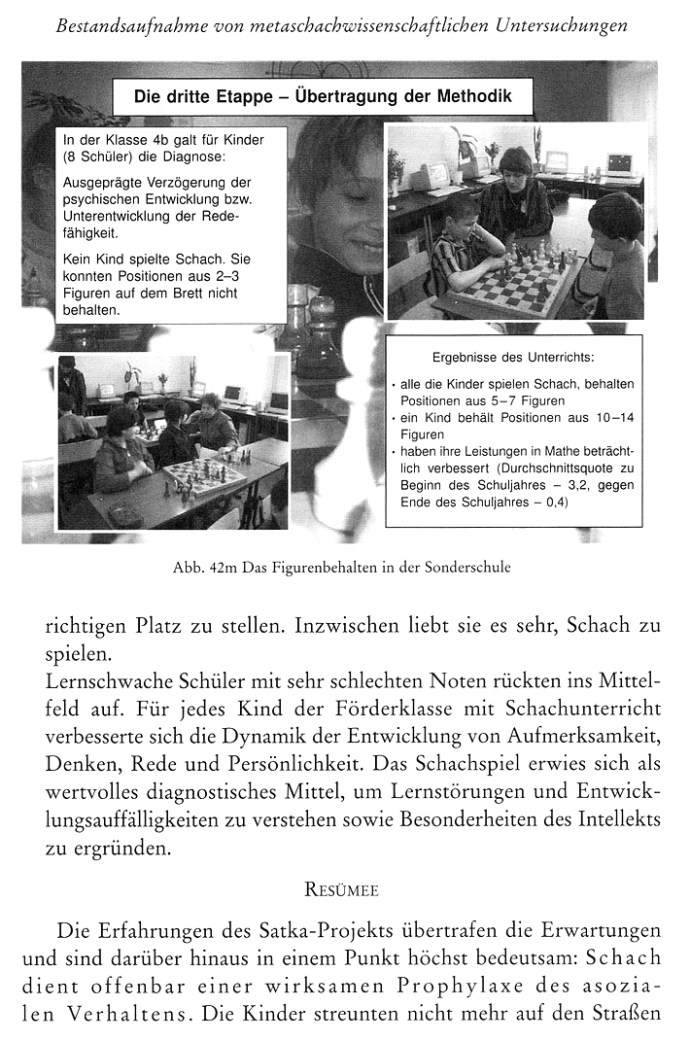

6. „Schach mobilisiert Innovationen und Change-Management!“

Bönsch-Kauke: „Aus Biographien zahlreicher weltbekannter Gelehrter, Philosophen, Dichter, Schriftsteller, Manager, einflussreicher Politiker, Regisseure, Schauspieler, Entertainer, Journalisten, Trainer und Athleten erhellt, dass sie sich auf das Schachspiel verstanden und es schätzten.“ Aber nicht nur einen „Kreis Auserwählter“ vermöge das Spiel „von der Person zur Persönlichkeit zu profilieren“; Frühförderung und Anreicherung der geistigen Herausforderung für hochbegabte Kinder sei schachspielerisch möglich: „Ein Schachtest für Hochbegabte als Screening-Verfahren erscheint aussichtsreich. Mehr noch rücken die Möglichkeiten des Schachs für gegenwärtig erschreckend viele hyperaktive, im Lesen, Schreiben und Rechnen schwache oder schulverdrossene Kinder als spielerisches Faszinosum ins Blickfeld von Schulverantwortlichen.“

7. „Schach stärkt die Anstrengungsbereitschaft!“

Als Metasportart berge, führt die Verfasserin weiter aus, das schachliche Modell wertvolle Grundlagen „für eine allgemeine Kampftheorie“: „Schach stärkt den Kampf- und Siegeswillen“, weil durch findiges strategisches und taktisches Denken „die schwersten Kämpfe des Lebens zu gewinnen“ seien. Dabei erlangten theoretisch-geistige Konzepte im Trainingsprozess und Wettkampf angesichts der zunehmenden Intellektualisierung des Sports eine verstärkte Bedeutung. „Immer mehr spielen sich planbare Aktionen vorher modellartig im Kopf des Aktiven ab. In diesem Sinne bewährt sich Schach als strategisch-taktische Leitsportart.“

8. „Schachliches Können verschafft Wettbewerbsvorteile!“

Bönsch-Kaukes achtes Forschungsergebnis: „Wie es gelingt, Positionen nicht nur zu verbessern, sondern die anstrebenswerte Stellung wirklich zu erobern, lehrt das königliche Spiel diejenigen, die sich bemühen, meisterliches Können für Spitzenpositionen zu erwerben. Im welchselseitigen Herausfordern und intellektuellen Kräftemessen werden anspruchsvolle Lebensziele und Selbstbehauptungen wahr. Situationsgerechte Pläne bleiben keine visionäre Utopie.“

9. „Schach ist ein universelles Bildungs- und Entwicklungsgut!“

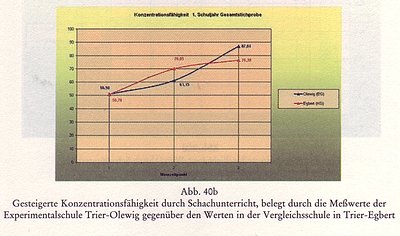

Eine weitere These der Wissenschaftlerin zielt auf den vielfach und breit nachgewiesenen pädagogischen Nutzen in der Schule einerseits und andererseits auf die moderne Schlüsselqualifikation „Medienkompetenz“ ab. Während die Tatsache, dass methodisch gelehrtes Schach ein breites Spektrum von positiven Persönlichkeitskomponenten wie „Konzentriertheit, Geduld, Beharrlichkeit, emotionale Stabilität, Risikofreudigkeit, Objektivität, Leistungsmotivation“ inzwischen in ein breiteres Bewusstsein der schulpädagogischen Entscheidungsträger gedrungen ist, dürfte die von Bönsch-Kauke angesprochene „Medienkompetenz“ bisher ein weitgehend unberücksichtigter, aber wesentlicher Aspekt der Diskussion sein: „Ein bedeutsames gesellschaftliches- und bildungspolitisches Ziel ist die Befähigung, die Vorzüge neuer Informations- und Kommunikationstechniken gezielt nutzen zu können.“

10. „Schach trainiert psychische Stabilität!“

Auf ihrem ureigenen Gebiet, der Psychologie, kommt die Autorin zum Schluss: „Schach befriedigt grundlegende Bedürfnisse, sich im anderen Wesen zu spiegeln, ernst genommen und zuverlässig begleitet zu fühlen und sich wesenseigen im Spiel selbst zu fördern. […] Schachspielen ermutigt, Angst in energiereiche Aktionen zu verwandeln, Verlustärger zielgerecht einzusetzen.“ Wie dabei die Psychoanalyse zeige, entwickle Schach „eine Art realistischerer Abwehrmechanismen durch selbstkritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, mit eigenen Fehlern und Stärken“.

Leseprobe 2

11. „Schach hält geistig beweglich!“

Ins Zentrum des elften Teil-Fazits gerückt wird das Schach als Denktraining, das bis ins hohe Alter fortgesetzt werden könne: „Keine andere Sportart ermöglicht eine solche fortdauernde Wettkampfzeit, lebenslanges Lernen und leistungssportliche Betätigung auf hohem Niveau.“ Bönsch-Kauke zitiert in diesem Zusammenhang neuromedizinische Resultate, wonach sich durch „spielaktive Denkbeweglichkeit“ bis zu 74% dem Risiko eines altersbedingten Abbaus des Hirns (Demenz) vorbeugen lässt: „Speziell gegen die Alzheimer-Erkrankung mit der klinischen Symptomatik: hochgradige Merkschwäche, zeitliche und räumliche Orientierungsstörungen, Sprachzerfall und Verwirrtheit lassen sich durch Schach sogar neue ‚graue Zellen‘ bilden.“

12. „Schach im Internet fördert weltweite Kommunikation!“

Die zwölfte und letzte These widmet sich dem aktuell modernsten Aspekt des Schachspiels: seiner inzwischen fulminanten und noch immer wachsenen Präsenz im Internet: „Nicht nur das hochentwickelte Computerschach, auch das Spielen im Internet brachte ungeahnte Dimensionen mit sich. So spielen nach Angaben von Chessbase 2007 auf ihrem Server täglich über 5’000 Aktive und Schachliebhber ca. 200’000 Partien. […] Diese Zahlen demonstrieren einen völlig neuen Zugang des strategischen Brettspiels in die moderne kommunikative und technisierte Spielwelt.“ Hervorzuheben sei dies nicht zuletzt deshalb, weil es unwichtig sei, ob der „auf der anderen Seite sitzende Gegner jung oder alt, gesund oder krank, versiert oder ungeübt“ sei. Denn zwar sei Altern ein soziales Schicksal, aber: „Durch das Schach im Internet bieten sich immer interessante Spiel- und Geistesgefährten an, zu denen nach Wunsch auch direkter Kontakt mit allen Sinnen aufgenommen werden kann.“

Zwölf fruchtbare Denkanstösse

Wie weiland Luther seine „ketzerischen“ Thesen an die Kirchenpforten schlug, so ruft also die deutsche Schachpsychologin in ihrem aufregenden „Thesen-Papier“ ein Dutzend durchaus irritierende bis provozierende Denkanstösse in den Schach-Alltag, die allerdings nichts mit Glauben, dafür sehr viel mit Wissen zu tun haben. Denn im Gegensatz zu einschlägigen populärwissenschaftlichen (um nicht zu sagen: populistischen), oft mit gutgemeint-rosaroter Brille verfassten Verlautbarungen in Sachen „Schach und Pädagogik“ basieren die Thesen von Marion Bönsch-Kauke auf wissenschaftlich verifizierbarer Grundlagenforschung unabhängiger Wissenschaftler und Institute.

Gewiss, Bönsch-Kaukesche Denkmotive wie z.B. „Schach als Problemrepräsentant für Entwicklungsaufgaben“; „Schach als strategisch-taktische Leitsportart“ oder „Schach als Demenz-Prävention“ regen bei erstem Lesen zum Widerspruch an. Aber nur so lange, wie man der Autorin akribische Recherchen zur Thematik nicht en détail kennt. Denn der 400-seitige, ein umfangreiches Literaturverzeichnis zuzüglich Psychologie-Glossar sowie Personen- und Sachregister beinhaltende Band belegt eindrücklich, wie weit die moderne Schachforschung in allen Disziplinen bereits fortgeschritten ist. Jedenfalls dürfte „Klüger durch Schach“ als der zurzeit umfassendste Überblick auf die gesamte einschlägige Forschung für die nächsten Jahre die Referenz-Publikation in Sachen Schach-Metastudien bilden und die wissenschaftliche Diskussion massgeblich mitbestimmen bzw. befruchten. Eine äusserst verdienstvolle Veröffentlichung des Deutschen Schachbundes und der Deutschen Schachstiftung – sowie ein nicht nur für Schach-Enthusiasten faszinierendes Kompendium, dem weiteste Verbreitung in allen involvierten „Schach-Schichten“, von den Verbänden bis hinein in die Volksschulstuben weit über Deutschland hinaus zu wünschen ist. ♦

Marion Bönsch-Kauke, Klüger durch Schach – Wissenschaftliche Forschungen zu den Werten des Schachspiels, Leibniz Verlag (St. Goar)-Reichl Verlag, 408 Seiten, ISBN 978-3-931155-03-2

Im Spätherbst 1964 interessierte man sich aufgrund von langer Weile ganz spontan für das Schachspielen. Und dies kam so: Der Vater von einem Freund weihte einen in den späten Nachmittagsstunden eines Sonntags in die Geheimnisse des königlichen Spieles ein. Und da man die Grundregeln des Schachs sehr schnell verstand und verinnerlichte, löste dies sogleich große Begeisterung, ja Euphorie beim Lernenden aus. Zu Weihnachten 1964 bekam man dann von seinen Großeltern ein Schachspiel als Präsent geschenkt. Fortan „verunsicherte“ man seine Freunde mit der Einladung zu einem Schachspiel, wo man dann nach und nach seine Gegner mit Bravour bezwang. Im Frühjahr 1965 verunglückte Herr Buchholz, ein Seemann bei der Hochseefischerei bei einem Barbesuch in Rostock-Warnemünde, so dass er zur Genesung eine längere Zeit krankgeschrieben wurde und somit mehr oder weniger zum Pausieren gezwungen wurde. Nachmittags nach dem Schulunterricht schmiss man seine Schulmappe in die Ecke und suchte flugs Herrn Buchholz zu einer flotten Schachpartie auf, der auch bei uns in der Ernst-Thälmann-Straße 16 in Strasburg wohnte. Und Herr Buchholz war gnadenlos! Nicht eine Partie konnte man gegen ihn gewinnen – lediglich ein Remis sprang dann und wann gegen ihn mal heraus. Auf jeden Fall waren die Partien gegen Herrn Buchholz sehr instruktiv und lehrreich! Dann verlor man Herrn Buchholz aus den Augen und suchte abends den Schachverein im Kulturhaus von Strasburg auf. In der ersten Zeit war das Konzentrationsvermögen am Abend bei den Schachpartien einfach miserabel. Ein Trick half dann, dass Konzentrationsvermögen gravierend zu stärken, indem man sich bevor man den Schachverein abends aufsuchte, eine Stunde Nachmittagsschlaf gönnte. Dann waren die Lebensgeister wieder geweckt und man konnte sich sehr gut konzentriert dem Schachspiel intensiv zuwenden. Damit waren die mentalen Voraussetzungen gegeben, um das Aufmerksamkeit- und Konzentrationsvermögen fürderhin fürs Schachspielen nachhaltig zu entwickeln. Aber nicht nur das Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen für das Schachspielen schlechthin nahmen eine gewaltige Entwicklung, sondern auch die allgemeinen kognitiven Potenzen des Schülers Marquardt nahmen in der Folgezeit durch das Schachspielen eine gewaltige Entwicklung durch das abverlangte logische Denken und die provierten Gedächtnisleistungen, so dass er sich insbesondere in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule gut entwickeln konnte. Beispielsweise konnte er aufgrund der schulischen Leistungen in eine Spezialklasse für Mathematik integriert werden. Im Schach erwies man sich als ein angriffslustiger, offensiver, ja aggressiver Spieler. Die Schachtheorie an sich war nicht so seine Sache, weil einfach zu langweilig. Aber er setzte sich mit diversen Varianten der offensiven Schacheröffnung des Königsgambits umfassend auseinander und konnte hier viele Punkte und Siege verbuchen. Die Broschüre „100 Eröffnungsfallen“ erwies sich als wahre Fundgrube für die Entwicklung der taktischen und strategischen Kompetenz, so dass man sich künftig von diesen Eröffnungsfallen dieser Broschüre in Turnierspielen inspirieren ließ. Gerne opferte man eine Leicht- oder sogar eine Schwerfigur, um dann überraschend den Gegner Schachmatt zu setzen! Im Sommer 1968 stand ein Vergleichskampf mit der Bezirksmannschaft Neubrandenburg im Kulturhaus von Strasburg an, wo man den Bezirks- und DDR-Meister in Personalunion überlegen schlagen konnte. Somit war der Weg für die DDR-Meisterschaft und somit für die Erlangung des DDR-Meistertitels quasi frei. Nur dem talentierten jungen Schachspieler schwebte nicht eine Karriere als Schachspieler, wovon er eigentlich völlig gesättigt war, sondern als Flugsportler bei der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) in Pasewalk vor. So kam es dann, dass man sich künftig für alles andere interessierte, nur nicht mehr für das Schachspielen. Übrigens bestätige Herr Kort, mein Bio- und Schachlehrer beim Klassentreffen im Oktober 2003 die damalige außergewöhnliche Spielstärke des Ausnahmetalentes im Schach.

Erst nach langer, langer Zeit, mit dem Eintritt ins Rentenalter rückte das Schachspielen wieder in den Mittelpunkt des Lebens. Online konnte man dann Schachaufgaben lösen und sogar Partien gegen Großmeister virtuell bestreiten. Das Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen, so muss man es selbstkritisch einschätzen, war aber altersbedingt sehr stark abgefallen – man war einfach nicht mehr so frisch im Kopf, wie mit 17 Jahren. In Erinnerung ist noch, dass man als fortgeschrittener jugendlicher Spieler damals die Leistungsklasse Eins (Meisteranwärter – gegenwärtig gilt eine andere Graduierung im Schach, die sogenannte ELO-Zahl, die gegenwärtig bis weit über 2900 reichen kann) besaß und bis zu acht Zügen die Stellungen und Partien analysieren und „vorausberechnen“ konnte. Gegenwärtig ist man mal von der Leistungsfähigkeit und dynamischen Kompetenz her ein Dilettant und dann mal wieder sehr brillant. Mehrere Partien konnten gegen den Computer bei http://www.chess.com (Großmeister mit einer Spielstärke von 10) virtuell gewonnen oder auf Remis gespielt werden. Die überwiegende Anzahl verlor man aber eindeutig sang und klanglos, weil man gegnerische Figuren nicht schlug und eigene Figuren an den Gegner „verschenkte“ und nicht aus der Gefahrenzone manövrierte. Einmal gelang es allerdings einem eine 14-zügige Schachkombination zu lösen. In einer Hochphase konnte man die tägliche Schachaufgabe für eine Woche lang täglich erfolgreich lösen (Zwei- bis Acht-Züger). Dann war man wieder für eine ganze Woche im wahrsten Sinne der Bedeutung mit Blindheit geschlagen, der sogenannten Seelenblindheit (visuelle oder optische Agnosie mit einer partiellen, temporären Beeinträchtigung respektive Schädigung des Okzipetallappens= Hinterhauptlappens) lautet der Begriff für diese neuropsychologische Erkrankung/Störung, wo man ein Objekt zwar sieht, aber nicht wahrnehmen und benennen kann. Wir sehen hier also, dass Schach durchaus etwas auch mit der Neuropsychologie und der Psychopathologie zu tun hat!

Irgendwann kam einem in den zurückliegenden drei Jahren der Gedanke auf, zur Psychologie des Schachs eine fundierte Schrift zu verfassen. Diese Schrift soll als ein Grundriss verstanden werden. Bevor man die Arbeit zu diesem Projekt aufnahm, führte man ein Literaturstudium durch, dass parallel zum Verfassen dieser Arbeit fortgesetzt wurde. Und man wurde fündig, wenn auch nicht so, wie erwartet. Die wissenschaftliche Schachpsychologie muss man zum Ausgang des 19. Jahrhundert verorten. Im Jahre 1894 verfasste der Schulpsychologe Binet (1894), der den ersten Schuleignungstest zur Auslese von kognitiv minderbegabten Schülern gemeinsam mit Simon konstruierte, das Werk „Psychologie des grands calculateurs et joueurs d’échecs“(Paris 1894 – Online-Ansicht bei Gallica). Hier widmet sich der Autor der Befragung von Schachspielern zum Blindspielen. Große Hoffnung setzte man auf das Werk von Munzert „Schachpsychologie“ (Munzert, R., 1998). Diese Schrift erwies sich aber als eine große Enttäuschung, als man die Rezension und vernichtende Kritik von Seidel „Munzerts Schachpsychologie“ (Seidel, J., 2002) las. Nach Seidels Einschätzung hat diese Schrift nicht im Geringsten mit Schachpsychologie etwas zu tun, sondern scheint ein Sammelsurium von Fakten zur Psychologie zu sein, wie man der Kritik entnehmen konnte. Beispielsweise tauchen hier obskure, ominöse Diagramme auf, die kein Mensch zu deuten weiß und auch nichts mit einer Schachpartienotation zu tun haben. Faktisch als „Krönung“ seines Werkes kreiert Munzert eine neue Psychologie, wobei die Schachpsychologie sich als integrativer Bestandteil dieser neuen Psychologie fungieren soll! Allerdings kann man der Schrift von Munzert bei aller Konfusion auch Positives abverlangen. Beispielsweise führt er Entspannungstechniken und Entspannungstherapien an, wie das Autogene Training, die Hypnose, die Systematische Desensibilisierung, das Biofeedback-Verfahren und die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson an. Nur erweist sich fast alles als ein Konglomerat ohne jede Systematik. Da muss man Seidel (2002) unbedingt Recht geben.

Aus dem Interview-Auszug der Schach-Magazin64-Reportern (2016) werden auf einer PDF-Seite Allgemeinplätze zu bekannten Variablen der Schachpsychologie im Internet reflektiert. Beispielweise die Rolle von Randvariablen, wie Lärm und Raumtemperatur (…).

Und im Werk von Gupta (Gupta, M., 2016): Die sieben Erfolgsprinzipien der Schachmeister: Strategisches Denken und Entscheiden für Führungskräfte (Springer Gabler Verlag, 2016) werden auch nur relativ allgemein bekannte Fakten zur Schachpsychologie reflektiert. Hier kann man in Anlehnung eines kannten Sprichwortes formulieren: Große Aufmachung mit großem Versprechen, aber kaum etwas Substanzielles! Beispielsweise formuliert Gupta, dass auch von Großmeistern die lange Reichweite von Türmen und Damen in ihrer Wirkung unterschätzt bzw. übersehen werden, so dass hieraus Wahrnehmungsfehler und Wahrnehmungstäuschungen mit fatalen Konsequenzen resultieren können. Ferner schreibt er, dass Zeitnot zu Fehlern führt – dies ist einfach trivial!

Nach einer ersten Beurteilung sind die Schriften von Suetin (Suetin, 1980: Typische Fehler, Berlin, 1980) und Krogius (Krogius, N, 1991, Psychologie im Schach) am verheißungsvollsten und fundierten, weil hier wahr-nehmungspsychologische Fakten zur Sprache gelangen. Allerdings kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass die beiden Autoren das Niveau respektive die Ebene des konventionellen Schachs kaum verlassen haben. De Groot (1946) kreierte den provokanten Satz in seiner Dissertation, die 1965 ins Englische übersetzt wurde „Schachspieler denken nicht (besser – der Autor), sondern sehen nur mehr“. De Groot und Gobet führten dazu 1996 interessante Studien durch (besser: sie nahmen experimentelle respektive wahrnehmungspsychologische Untersuchungen vor), wo sie belegten, dass erfolgreiche und erfahrene Schachmeister bis über das Dreifache in kürzesten Zeiteinheiten wahrnehmen, als Anfänger. Den Probanden wurden für fünf Sekunden komplexe Mittelfeldpositionen präsentiert. Dann mussten die Spieler die Positionen rekapitulieren. Die korrekten Antworten betrugen bei versierten Spielern 95 Prozent bei der Einschätzung einer komplexen Mittelfeldstellung und bis zu 30 bis 50 Prozent nur bei den Laien.

Sehr wesentlich ist allerdings, dass kein systematisches Werk, quasi ein einheitlichen „Guss“ zur Schachpsychologie bis dato existiert. So scheint es aufgrund der schwachen Literaturdecke zur Schachpsychologie vollauf berechtigt, sich mit der Thematik der Schachpsychologie intensiv auseinanderzusetzen.

Noch ein Wort zum Geleit: Der Autor ist sich dem Dilemma durchaus bewusst, dass der Leser sowohl (elementare) Kenntnisse zum Schach, als auch Wissen zur Psychologie besitzen sollte, um die Ausführungen der Broschüre verstehen und nachvollziehen zu können, obwohl die einzelnen Passagen weitestgehend allgemeinverständlich formuliert wurden. Ob dem Autor dieser Spagat gelingen wird, diesen Zusammenhang für den Leser transparent zu machen, sei einmal dahingestellt. Zumindest soll der Versuch unternommen. In jedem Falle werden in konkreten Schachsituationen lediglich einige elementare Kenntnisse zum Schach und die Spielregeln eine Darstellung erfahren, wenn dies erforderlich scheint und zum Verständnis der psychologischen Aspekte mit beiträgt. Anderseits muss man für dieses ambitionierte Vorhaben sowohl ein versierter Schachspieler, wie aber auch fachliche Kompetenz zur Psychologie mit sich bringen. Diese interdisziplinäre Kombination von Schach und der Psychologie scheint eine große wissenschaftliche Herausforderung zu sein!

Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen, im August 2020

>Ich hoffte, Sie könnten mehr dazu sagen, weil Sie die Rolle des Deutschen Schachbundes so betont haben.

Ich habe die „Rolle des Deutschen Schachbundes“ keineswegs betont, sondern informell auf seine Co-Herausgeberschaft hingewiesen. Dabei ging ich allerdings in der Tat von einer finanziellen Beteilung des DSB aus. Guido Feldmann hat das ja inzwischen richtiggestellt.

>Untersuchungen über etwa Schach und Schule begrüße ich ebenfalls. Ich denke aber, dass man hier auf Seriösität setzen sollte. Die Verquickung mit Public Relations, wie sie im besprochenen Buch nicht bloß im Titel geschieht, kann mich nicht begeistern. Wie mal jemand sagte: „So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.“

Herzliche Grüße Wilhelm Schlemermeyer

Da hören Sie aber kräftig irgendwelches Gras wachsen 😉

Denn bei dieser Buchpublikation sehe ich keinerlei Unseriösität: Autorin, Verlag, Herausgeberschaft sind ganz normal deklariert, und der Inhalt sogar streng wissenschaftlich.

Wie Sie zudem bei dem Buchtitel „Klüger durch Schach“ auf eine „Verquickung mit Public Relations“ kommen, ist mir endgültig schleierhaft…

Ich hoffe doch, dass man das Zitat nicht gegen den Zitierenden richten muss, der da schrieb: „So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.“… 😉

W.E.

Liebe Leute,

keinen Cent hat der Schachbund in Zusammenhang mit dem Buch gezahlt!

Viele Grüsse aus der DSB Geschäftsstelle

Guido Feldmann

DSB Geschäftsstelle

>keinen Cent hat der Schachbund in Zusammenhang mit dem Buch gezahlt!

>Viele Grüsse aus der DSB Geschäftsstelle

Die Idee, der DSB habe sich finanziell bei der Entstehung des Buches engagiert,

ist deshalb naheliegend, weil er explizit als Co-Herausgeber genannt wird.

Der entspr. Passus wurde korrigiert; Besten Dank für die Richtigstellung.

W.E.

Lieber Walter Eigenmann,

vielen Dank für die schnelle Antwort!

Ich hoffte, Sie könnten mehr dazu sagen, weil Sie die Rolle des Deutschen Schachbundes so betont haben.

Bei der so genannten Trierer Schulschach Studie ist ja bekannt, dass für die Durchführung umfängliche (für Schachverhältnisse) Summen geflossen sind. Eine unaufgeregte Darstellung der Ergebnisse bietet übrigens eine WDR5-Leonardo-Sendung, die hier angehört werden kann:

Allerdings wurden die Gelder dort für ein Forschungsprojekt an die Universität gezahlt. Zahlungen für ein Buch an eine Privatperson sind eine andere Sache und gehörten meines Erachtens veröffentlicht und diskutiert.

Untersuchungen über etwa Schach und Schule begrüße ich ebenfalls. Ich denke aber, dass man hier auf Seriösität setzen sollte. Die Verquickung mit Public Relations, wie sie im besprochenen Buch nicht bloß im Titel geschieht, kann mich nicht begeistern. Wie mal jemand sagte: „So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.“

Herzliche Grüße

Wilhelm Schlemermeyer

Lieber Walter Eigenmann,

ich kenne das Buch, teile allerdings nicht Ihre Begeisterung.

In der Besprechung schreiben Sie, dass das Buch vom Deutschen Schachbund und von der Deutschen Schachstiftung veröffentlicht wurde („äußerst verdienstvolle Veröffentlichung des Deutschen Schachbundes und der Deutschen Schachstiftung“). Außerdem sei das Buch vom Deutschen Schachbund angeregt und maßgeblich finanziert worden („vom Deutschen Schachbund initiierte und maßgeblich finanzierte Metaexpertise der Psychologin“). Könnten Sie das bitte noch etwas erläutern. Um welche Summen geht es? Wieviel Geld hat Frau Kauke bekommen? Wer entscheidet im Deutschen Schachbund darüber, welche Summen an wen für welche Auftragsarbeiten vergeben werden? Wo und bei wem kann man darüber beim Deutschen Schachbund Auskunft erhalten? Das würde mich wirklich sehr interesieren.

Vielen Dank und meine Glückwünsche zu Ihrer wunderbaren Website!

Wilhelm Schlemermeyer

Hallo

>Lieber Walter Eigenmann, ich kenne das Buch, teile allerdings nicht Ihre Begeisterung.

Oh, unterschiedliche Meinungen über Bücher sollen vorkommen 😉

Meine Begeisterung über diese 400-seitige Metastudie resultiert aus der Tatsache, dass hier erstmals nach Jahrzehnten der weitverzweigten (sprich verzettelten) wissenschaftlichen Schach(er)forschung ein umfassender Überblick zu mehr als 100 der wesentlichsten (teils sehr entlegenen) internationalen Untersuchungsergebnisse, Studien, Dissertationen, Pilotversuche und experimentelle Forschungen im systematischen Katalog und teils sehr detailliert publiziert wurde.

Der daraus zu schöpfende Image-Gewinn für das Schach und die entspr. Perspektiven für seine pädagogischen Einsatzmöglichkeiten könnten enorm sein, sofern ein öffentlicher Diskurs stattfände. Diese Diskussion etwas anzuregen war – neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn – ein zweiter Grund für mich, diese Publikation so ausführlich vorzustellen. Ich wünsche ihr eine möglichst breite Leserschaft…

>In der Besprechung schreiben Sie, dass das Buch vom Deutschen Schachbund und von der Deutschen Schachstiftung veröffentlicht wurde („äußerst verdienstvolle Veröffentlichung des Deutschen Schachbundes und der Deutschen Schachstiftung“). Außerdem sei das Buch vom Deutschen Schachbund angeregt und maßgeblich finanziert worden („vom Deutschen Schachbund initiierte und maßgeblich finanzierte Metaexpertise der Psychologin“). Könnten Sie das bitte noch etwas erläutern. Um welche Summen geht es? Wieviel Geld hat Frau Kauke bekommen? Wer entscheidet im Deutschen Schachbund darüber, welche Summen an wen für welche Auftragsarbeiten vergeben werden? Wo und bei wem kann man darüber beim Deutschen Schachbund Auskunft erhalten? Das würde mich wirklich sehr interesieren. Vielen Dank und meine Glückwünsche zu Ihrer wunderbaren Website! Wilhelm Schlemermeyer

Wenn zwei große deutsche Schachorganisationen bei einer so umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit als Herausgeber fungieren, ist selbstverständlich davon auszugehen, dass sie in erheblichem Maße finanziell beteiligt sein dürften. Wie hoch aber diese Beteiligung ausfiel, weiß ich natürlich nicht.

Aber das interessiert mich auch nicht bzw. ist für die Beurteilung der inhaltlichen Qualität des Buches ziemlich uninteressant…

Sollten sie diesbezüglich weitere Fragen haben, dürfte der DSB (URL siehe im Artikel) sicher als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Dank und beste Grüsse: W.E.

Sehr geehrte Herren – ich erlaube mir einen Anfrage.

Müßte es in der REZENSION nicht richtigerweise heißen: Dr. E r n s t Bönsch ???

Der ist dann alllerdings kein Großmeister.

Freundliche Grüße! – ab –

Albrecht Beer

Ehrenvorsitzender

Förderverein SCHACH Gera e.V. (FSG)

Sie haben recht, Herr Beer, da waren wir einer Fehlinformation aufgesessen.

Vielen Dank für den Hinweis, wir werden den entspr. Passus streichen.

Gruss: W.E.