Inhaltsverzeichnis

Zwischen sportlicher Höchstleistung und staatlicher Ideologie

von Thomas Binder

„Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht“, stellt Manuel Friedel in seiner unlängst erschienenen Untersuchung „Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports“ einleitend fest. In seiner Bachelor-Arbeit an der TU Chemnitz hat der junge Historiker – über dessen persönlichen Bezug zum Thema wir leider nichts erfahren – zumindest für einen wichtigen Teilbereich die Grundsteine gelegt.

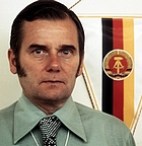

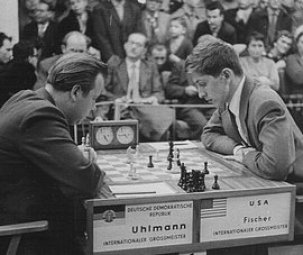

Das schmale Buch (der substantielle Inhalt beschränkt sich auf gut 40 Seiten) ist Ergebnis einer umfangreichen Forschungsarbeit. Friedel standen dabei unveröffentlichte Archive sowie die Erinnerungen von Zeitzeugen (darunter Grossmeister Wolfgang Uhlmann und Rainer Knaak) zur Verfügung.

Sein Text ist als wissenschaftliche Arbeit gestaltet. Jede Aussage wird akribisch mit Quellen belegt, allein das Literaturverzeichnis füllt 10 Seiten. Der Leser muss sich auf diesen Stil einlassen. Sensationelle Enthüllungsgeschichten oder rührende Einzelschicksale wird er nicht finden.

Dennoch ist das Werk angenehm zu lesen. Dafür sorgt der Autor mit einem flüssigen Schreibstil und einer logischen Gliederung. (Da stört es auch nicht, dass zuweilen die Kapitelnummerierung durcheinander gerät; solche kleinen handwerklichen Fehler sind wohl dem Vertriebsmodell „Print on Demand“ geschuldet.)

Verfehlungen der DDR-Schachfunktionäre

Friedel beschreibt zunächst die frühen Jahre des DDR-Schachs bis zur Gründung des Deutschen Schachverbandes im Jahre 1958. Hier geht er genauer auf Zwistigkeiten und Verfehlungen unter den Funktionären ein – ein Aspekt, der auch manchem sachkundigen Leser neu sein dürfte. Daraus jedoch eine Geringschätzung des Schachs bis in die letzten Jahre der DDR abzuleiten (Seite 51), erscheint etwas gewagt.

Es folgen Erörterungen zur Rolle des Sports und besonders des Schachs im politischen System der DDR. Die Staatsführung hatte früh erkannt, dass sportliche Erfolge die Anerkennung des jungen Staates fördern können. Der Beitrag der Schachspieler hierzu war in den frühen Jahren gewiss bedeutsam, fanden sie doch als erste Sportorganisation Aufnahme in einem internationalen Fachverband.

Als unumstrittenen Höhepunkt in 40 Jahren DDR-Schach arbeitet der Autor die Schach-Olympiade in Leipzig 1960 heraus. Die folgenden Jahre brachten sportlich die grössten Erfolge, worauf das Buch allerdings nur sehr summarisch eingeht.

Diskriminierung der nichtolympischen Sportarten in der DDR

Der Höhenflug des DDR-Schachs endete nach 1972 mit dem unseligen „Leistungssportbeschluss“. Die Aktiven nichtolympischer Sportarten konnten fortan nicht mehr an internationalen Meisterschaften teilnehmen oder ins westliche Ausland reisen. Auch die optimalen Trainingsmöglichkeiten des DDR-Sports (Stichwort „Staatsamateure“) blieben ihnen versagt.

Das genaue Zustandekommen dieses Beschlusses kann auch Manuel Friedel nicht erhellen. Andere Quellen sprechen hierzu von einem Beschluss des SED-Politbüros im April 1969. Der Autor berichtet aber in interessanten Details, dass alle Versuche, ihn für das Schach zu umgehen zum Scheitern verurteilt waren. Selbst der ungarische Parteichef Kadar gehörte zu den Fürsprechern der ostdeutschen Schachspieler. Ob man freilich eine von Ernst Bönsch organisierte wissenschaftliche Konferenz als Massnahme gegen diesen Beschluss deuten kann, sei dahingestellt. Man hätte sich diesbezüglich vom Buchautor ein paar Hinweise darauf gewünscht, wie die DDR-Schachspieler (sowohl im Spitzen- wie im Breitensport) mit den Beschränkungen ihrer Turnierpraxis umgingen.

Ideologische Überfrachtung der DDR-Zeitschrift SCHACH

So bleibt im Dunkel, wie es 1988 zum überraschenden Start einer DDR-Mannschaft bei der Schacholympiade kam. Andere Quellen (Tischbierek) führen es auf eine Erkrankung von DTSB-Chef Manfred Ewald zurück, dem eine persönliche Abneigung gegen das Schach unterstellt wird. Bereits mit Beginn des Jahres 1988 gab es erste Anzeichen für ein Aufweichen des Leistungssportbeschlusses. Hatten erneut die Schachspieler (wie damals bei der Aufnahme in die FIDE) einen Damm gebrochen? Diese Frage bleibt leider unbeantwortet, denn sie wurde durch die geschichtliche Entwicklung ab 1989 obsolet.

Damit endet auch Friedels chronologischer Rückblick. Die Entwicklung des Deutschen Schachverbandes in der Wendezeit (z.B. die Ablösung des Präsidenten Werner Barthel 1990) kommt nicht mehr zur Sprache.

Im letzten grösseren Kapitel bespricht der Autor die politisch-ideologische Überfrachtung der Zeitschrift „SCHACH“. Seine Analyse ist auch hier korrekt und stichhaltig. Dennoch scheint er das Thema etwas überzubewerten, waren doch politische Ergebenheitserklärungen und ideologische Vereinnahmung typisch für alle Publikationen in der DDR.

Wesentliche historische Forschungsergebnisse gesammelt

In den Grenzen einer Bachelor-Arbeit müssen natürlich manche Wünsche des interessierten Publikums offen bleiben. Die strikte Beschränkung auf das Thema „Sport und Politik“ blendet jede Darstellung sportlicher Ergebnisse aus. Auch episodische Schilderungen und Erfahrungsberichte sucht der Leser vergeblich. Die Interviews mit Zeitzeugen werden nur indirekt zitiert und Abbildungen, Tabellen oder Grafiken fehlen fast völlig.

Für die noch zu schreibende Geschichte des DDR-Schachs hat Manuel Friedel aber wesentliche Forschungsergebnisse zusammengetragen. Der Themenkomplex ist dabei so wichtig und inhaltsreich, dass er eine weitere Bearbeitung und repäsentative Darstellung verdient. ♦

Manuel Friedel, Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports, BoD Norderstedt, 68 Seiten, ISBN 978-3-8391-1709-5

Als Verfasser der Rezension kann ich das gerne konkretisieren. Auffälligste Ungereimtheit ist das Kapitel 3, wo alle Überschriften Nummern aus dem 1. Kapitel tragen (jedenfalls in meinem Exemplar). Das ist einfach ein kleiner handwerklicher Fehler, der einem Lektor hätte auffallen müssten. Freundliche Grüße Thomas Binder

Wo war nochmal die vertauschte Kapitelverschiebung ich kann es nicht finden 😉