Inhaltsverzeichnis

Am Endpunkt aller Welten

von Dominik Riedo

Das Leben selbst, wie es auf Amtspapieren erscheint: Am 16. Dezember 1928 wird Philip K. Dick in Chicago sechs Wochen zu früh geboren, zusammen mit einer Zwillingsschwester, die um den eigentlich errechneten Geburtstermin herum bereits verstirbt; die Eltern beide im Staatsdienst und von PKD schon früh als problematisch erlebt, wie er den psychologischen Betreuungspersonen in seiner Jugend anvertraut; aufgewachsen in der San Francisco Bay Area und später in Washington D.C., wo PKD eingeschult wird – da sind die Eltern allerdings bereits geschieden; weitere Wohn- und Schulstationen sind erneut Kalifornien, wo er dann auch die Berkeley High School bis 1947 besucht (wegen psychischer Probleme Abschluss mit einem Privatlehrer); danach kurz an der University of California, wo er wegen Querulantentums exmatrikuliert worden sein soll (vielleicht hat er das Studium bloss geschmissen); insgesamt fünf Mal verheiratet, erstmals 1948, letztmals 1977; hat zwei Töchter und einen Sohn; bis 1952 arbeitet er in einem Plattenladen und als Radiomoderator für klassische Musik; 1951 verkauft er seine erste Geschichte, ab 1952 erscheinen mehrere Texte, wie auch später meist in Science-Fiction-Magazinen; PKD stirbt am 2. März 1982 in Santa Ana, Kalifornien, an Herzversagen, nachdem er fünf Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte.

Frühe Versuche mit Amphetaminen und LSD

Aber damit ist dieser Schriftsteller irgendwie nicht zu fassen. Es fühlt sich nicht als das Eigentliche an, als das Wirkliche. Auch was den Menschen betrifft.

Doch was ist bei ihm schon das Wirkliche? PKD ist in Sachen Wirklichkeit nie so recht auf den Geschmack gekommen. Viel lieber schrieb er bereits in der Jugend Phantasiegeschichten und wurde mehr und mehr zu einem besessenen Leser: Er las Werke über Religion, Philosophie (besonders Metaphysik) und den Gnostizismus. Als er vom Lesen immer mehr ins Schreiben wechselt, begann er auch da, Unmengen zu verarbeiten: Nachdem er angefangen hatte, sich für bewusstseinsverändernde Drogen zu interessieren, macht er Versuche mit Amphetaminen und LSD, später auch mit Meskalin. Unter Zuhilfenahme dieser Mittel und Aufputschmitteln ganz allgemein schrieb er bis zu sechzig Seiten am Tag, wobei viele seiner Erfahrungen unter Drogeneinfluss in die Texte flossen, die ihm die Schundmagazine jetzt aus den Händen rissen.

Aus Science-Fiction eine Kunst gemacht

Nein, PKD hat Science-Fiction nicht erfunden, aber er hat aus ihr eine Kunst gemacht. Mit seinem speziellen Blick und einer anschaulichen Phantasie kreierte er Szenarien, die quasi die gesamten philosophischen Fragen der Menschheit behandeln. Viele seiner Figuren bewegen sich dabei in einer Welt, die ihnen feindlich gesonnen ist, in die sie aber ausweglos verstrickt sind. Er schildert ihren Kampf um die eigene Identität und um das Erkennen der wahren Struktur ihrer Umwelt. In PKDs Universum, das in vielen Texten voller Fallgruben und substantieller Bedrohungen steckt, spielen oft unscheinbare Menschen, kleine Angestellte, Vertreter, Verkäufer, die Hauptrolle. Vielleicht hat ihm gerade das auch den Erfolg gebracht, vor allem im Kino, wo der ‹kleine Mann› als einsamer Kämpfer seit jeher ein Klischee und Phantasien bedient: „Blade Runner“, „Minority Report“, „Total Recall“, „The Adjustment Bureau“ und „Paycheck“ – alle diese Filme basieren auf seinen Büchern. Aber das ist natürlich nicht alles: PKD hat eine Gabe, sich in allerlei Kreaturen einzufühlen, nicht zuletzt auch in erfundene wie das Wobb: Darum geht es ja beim fiktionalen Schreiben: für andere zur Stimme zu werden, die keine Stimme haben. Es ist nicht deine Schriftsteller-Stimme, sondern die Stimme all derjenigen, die normalerweise nicht gehört werden.

Was ist die Wirklichkeit?

Er möchte dabei vor allem zwei Dinge behandeln: Was ist die Wirklichkeit? Und: Was macht den wahren Menschen aus? Vielleicht lebt jeder Mensch in einer eigenen privaten und einzigartigen Welt, eine Welt, die anders ist als die Welten, in denen alle anderen Menschen leben und ihre Erfahrungen machen. Und das führte mich zu der Frage: Wenn die Wirklichkeit von Person zu Person eine andere ist, kann man dann noch von Wirklichkeit im Singular reden, oder sollten wir nicht besser von Wirklichkeiten im Plural sprechen? PKD meint dabei nicht zwingend, dass wir alle in einer anderen Welt leben, nur, dass wir alle die Welt anders wahrnehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist sein Lochkartenroboter: Ich habe mal eine Geschichte geschrieben, in der es um einen Mann geht, der einen Unfall hat und ins Krankenhaus gebracht wird. Als er auf dem Operationstisch liegt, zeigt sich, dass er kein Mensch, sondern ein Android ist, was er selbst aber nicht weiss. Man muss ihm die Neuigkeit schonend beibringen. Doch dann entdeckt unser Mr. Garson Pole fast im Handumdrehen, dass seine ganze Realität aus einem Lochstreifen besteht, der sich in seiner Brust von einer Spule ab- und auf eine andere aufwickelt. Fasziniert macht er sich daran, ein paar von den Löchern zuzukleben und dafür ein paar neue in den Streifen hineinzustanzen. Schlagartig ändert sich seine Welt. – Was ist der Lochstreifen anderes als bei uns die Chemie oder die Wahrnehmungsapparate beziehungsweise unsere je nach Biographie vorgefärbte Weltwahrnehmung?

Gefährlicher Bereich der Überschneidungen

Aber PKD lief mit den Jahren in ein ganz eigenes Problem hinein: Er dachte sich derart tief in seine erfundenen Welten hinein (Während ich beim Schreiben bin, in dem Moment bin ich in der Welt, über die ich schreibe. Sie ist für mich durch und durch real.), dass ihm die erfundenen mit der ursprünglich einmal realen immer mehr durcheinandergeriet und er plötzlich nicht mehr sicher war, was jetzt seine Erfindung ist: Was mich selbst betrifft, kann ich nicht sagen, wie viel von dem, was ich schreibe, stimmt, oder welcher Anteil davon. Es ist eine verfahrene Situation. Da gibt es Erfundenes, das als Wahrheit daherkommt, und Wahrheit, die sich als Erfindung präsentiert. Es gibt einen gefährlichen Bereich der Überschneidungen, eine gefährliche Grauzone.

Und das wirkte sich aus: Schon in der Kindheit entwickelte er eine Phobie vor dem Essen in der Öffentlichkeit, und während er Mitte der 1950er-Jahre tatsächlich Besuch vom FBI bekam, das ihn und seine zweite Frau anscheinend als Informanten in Mexiko anwerben wollte (oder lediglich befragen; PKD wurde eine Zeit lang überwacht), bereute er seine Absage vielleicht später oder dachte, er hätte tatsächlich schon für das FBI gearbeitet; auf jeden Fall schrieb er im Oktober 1972 Briefe an das FBI und das Bezirksbüro des Sheriffs von Marin County. In diesen Briefen behauptete PKD, er sei von einem Vertreter einer geheimen offensichtlich anti-amerikanischen Organisation angesprochen worden, für die er verschlüsselte Botschaften in seinen Büchern unterbringen sollte, was er abgelehnt habe. Im Anschluss beschuldigt er einen anderen Schriftsteller, in einem Roman tatsächlich solche Geheiminformationen verschlüsselt veröffentlicht zu haben.

Visionen des Nichts

Anfang 1974 hatte PKD dann eine Reihe von Visionen, nachdem er sich von einer zahnärztlichen Behandlung mit Natriumpentothal erholt hatte (bereits 1962 hatte er eine Vision des Nichts als grosser schwarzer Strahl am Himmel). Den Rest seines Lebens versuchte er herauszufinden, ob diese Erlebnisse psychotischen oder göttlichen Ursprungs gewesen waren (obwohl es für die Ärzte relativ klar war: PKD musste kurz danach mit extrem hohem Blutdruck und dem Verdacht auf Schlaganfall in ein Spital eingeliefert werden). Er beschrieb seine Visionen als Laserstrahlen und geometrische Muster, durchsetzt mit kurzen Bildern von Jesus und dem antiken Rom. Weil ihm niemand so recht glaubte, und weil 1970 in sein Haus eingebrochen worden war und Aktenmaterial durchwühlt wurde, worauf er kurz nach Vancouver umzieht, wo er 1972 einen Selbsttötungsversuch unternimmt (1976 gibt es einen zweiten Selbsttötungsversuch), wird PKD nun wirklich neurotisch: Er glaubt sich von CIA, FBI und KGB beobachtet und macht diese für den Einbruch von 1970 verantwortlich; dazu trägt sicher bei, dass er ebenfalls 1970 bereits erfahren hatte, dass ihn die CIA 1958 tatsächlich kurzzeitig beschattete, weil er mit dem sowjetischen Wissenschaftler Alexander Topschiew korrespondierte). Ein Geheimpolizist, den er nie namentlich nannte und für den er auch keinen Beweis erbringen konnte, soll ihm verraten haben: Vielleicht hat man Ihr Haus verwüstet, weil Sie etwas geschrieben haben, das die Wahrheit darstellt, ohne es zu wissen. Vielleicht wollte die Regierung herausbekommen, was Sie über eine Sache wussten, über die Sie fiktional geschrieben haben.

Auf jeden Fall wurde es immer mehr so, wie es eine ehemalige Partnerin einmal formulierte: „Es gab den gebildeten Phil, der über Geschichte und Philosophie sprach, und den paranoiden Phil, der Tabletten einwarf und über die CIA schwadronierte. Und dann gab es da noch den Phil, der mich in seinen Armen halten und heiraten wollte und weinte, wenn ich mich weigerte.“

Das Gewebe der Realität aufgedröselt

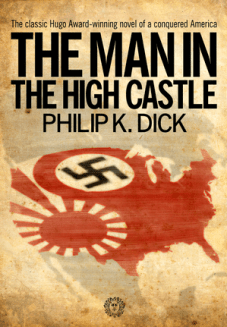

Früher Erfolg: Vielleicht lag es wirklich daran, dass er schon bald einmal viel vorweisen konnte und etwa den „Hugo Award“ für „The Man in the High Castle“ von 1962 erhielt. Leider bekam er in den USA bis an sein Lebensende für keine seiner weit über hundert Kurzgeschichten und keinen seiner etwa vierzig Romane eine damals gleich hoch bewertete Auszeichnung. Aber für ihn vielleicht noch schlimmer: Von allen seinen Romanen ohne Bezug zur Science-Fiction ist nur „Confessions of a Crap Artist“ zu seinen Lebzeiten erschienen.

Dabei hätte er es trotz der Ökonomie der erzählerischen Mittel verdient gehabt, früher bereits hochgeschätzt zu werden, nicht erst kurz vor und vor allem nach seinem Tod. Kann er doch wie Kafka das Gewebe der Realität aufdröseln und neu zusammensetzen. Und schickt damit den Leser in heillose Verwirrung. Natürlich sind bei seiner Art Talent die Kurzgeschichten besser geraten als seine langen Romane, denen oft ein klarer Aufbau fehlt. Aber zu Recht wurde ihm zu Ehren 1982 der Philip K. Dick Award ins Leben gerufen.

Nicht zuletzt wird er für die Leserinnen und Leser so oder so bleiben, was er schon immer war: Ein ganz spezieller Dick-Kopf, bei dem nicht das Sci-Fi-Zeugs die Kunst ausmacht, sondern seine überzeugenden Parallelwelten, die er erdenkt und vor dem Leser entfaltet. ♦

Geb. 1974 in Luzern/CH, Ausbildung zum Primarlehrer, anschliessend Studium der Germanistik und Philosophie, Promotion und Gymnasiallehrerschaft in Stans und Immensee, 2007-2009 „Kulturminister der Schweiz“ mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidaten, diverse kulturpolitische Aktivitäten, zahlreiche belletristische Publikationen in Büchern und Zeitungen, mehrere literarische und kulturelle Auszeichnungen, lebt als freier Schriftsteller in Bern

Lesen Sie im Glarean Magazin auch ein Interview mit Dominik Riedo: „Kairos – der richtige Zeitpunkt“ (von Karin Afshar)

… sowie zum Thema Science Fiction in der Rubrik „Heute vor … Jahren“: Technik-Visionär Isaak Asimov

Dr. Dominik Riedo

Dr. Dominik Riedo