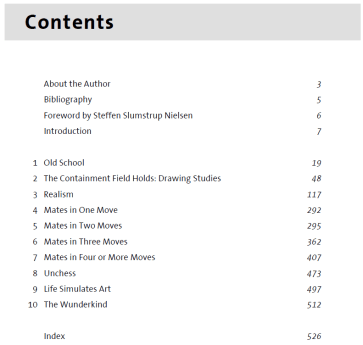

Inhaltsverzeichnis

Taktik-Training mit Schachkompositionen

von Ralf Binnewirtz

Cyrus Lakdawala, US-amerikanischer Schach-IM und -Trainer mit indischen Wurzeln, ist in den letzten 10 Jahren vor allem als bienenfleißiger Autor hervorgetreten. Rund 50 Bücher sind bereits aus seiner Feder erschienen. In seinem neuesten Werk „Rewire Your Chess Brain“ überrascht er uns mit einer bislang wenig beachteten Trainingsmethode zur Verbesserung der taktischen Fertigkeiten, nämlich dem Lösen von Endspielstudien und Problemen.

Eine Lanze für das Kunstschach

Lakdawala, der seit jeher ein Faible für das Kunstschach hat, kann jedenfalls auf die positiven Erfahrungen verweisen, die er als Trainer mit seinen Schülern gewonnen hat. In seiner Einführung zum Buch entkräftet er zunächst die Einwände, die standardmäßig gegen Kompositionen zum Zwecke des Schachtrainings vorgebracht werden, und listet auf vollen drei Seiten auf, welche Vorteile das Lösen von Studien und Problemen mit sich bringt.

Weiter führt er aus, wie der Leser/Löser den größtmöglichen Nutzen aus seinem Buch ziehen kann. So ist es keineswegs erforderlich, bei komplexen Studien und Problemen jenseits des Dreizügers die gesamte Lösung zu finden. Aus seiner Sicht ist es allein der mentale Suchprozess, der – gemäß der Aufforderung des Buchtitels – das Gehirn neu verkabelt!

Natürlich soll sich der Leser jeweils die komplette Lösung mit ihren wesentlichen Motiven und Varianten genau ansehen, um den kreativen Ideen der Komponisten nachzuspüren, um die Fähigkeiten der Visualisierung auszubauen und eingefahrene Denkmuster abzustreifen, um letztlich das Unkonventionelle, Überraschende und unerwartet Schwierige zum neuen Standard der eigenen Denkprozesse am Brett werden zu lassen.

Zauberhafte Endspielstudien

Ein erstes kürzeres Kapitel „Old School“ zeigt Studien und Probleme aus alter Zeit, die für den Löser einfacher zu bewältigen sind als die Aufgaben der folgenden Kapitel. Diese als Mansuben bekannten Stücke (von Al Adli, Salvio, Greco, Stamma, Ercole del Rio u.a.) dienen vornehmlich der Einstimmung und Aufwärmung.

Ernst wird es in den beiden anschließenden Kapiteln mit Remis- bzw. Gewinnstudien, die gemeinsam gut 240 Seiten umfassen. Die Studien (gleiches gilt für die später behandelten Mattprobleme) sind chronologisch angeordnet, weitere Einordnungen wie nach thematischen Gesichtspunkten oder nach Schwierigkeitsgrad wurden aber nicht vorgenommen.

Die Lösungen werden jeweils im Anschluss an das Aufgabendiagramm präsentiert, wobei die Lösungsbesprechung 1 bis 4 Seiten umfassen kann. In Abhängigkeit von Länge und Komplexität der Lösung sind ggf. weitere Diagramme gesetzt worden, damit sich die Lösungen „vom Blatt“ nachvollziehen lassen. Auch sind an kritischen Stellen häufig Übungsaufgaben („Exercises“) eingestreut, die den Leser nach der weiteren Vorgehensweise befragen oder mehrere plausible Möglichkeiten zur Auswahl stellen.

Unter den Komponisten findet sich praktisch alles, was in den letzten gut 150 Jahren Rang und Namen hat(te), von den bekannten Klassikern bis zu den Größen der Gegenwart wie Oleg Pervakov, Martin Minski und Steffen Slumstrup Nielsen, der auch ein Vorwort zum Buch beisteuerte.

Einige Remis- und Gewinnstudien sind in der Leseprobe ab Page 54 zu finden – gönnen Sie sich eine Kostprobe!

Unerschöpfliche, rätselhafte Problemwelt

Die nächsten ca. 200 Buchseiten werden belegt von (orthodoxen) Mattproblemen, die uns, nach ansteigender Zügezahl gruppiert, in separaten Kapiteln begegnen: ausgehend von (wenigen) einzügigen Problemen über Zweizüger, Dreizüger bis hin zu Vier- und Mehrzügern. Ein weiteres Kapitel „Unchess“ versammelt schließlich eine Reihe von außergewöhnlichen, bizarren oder grotesk anmutenden Aufgaben. Die Zweizüger nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie von den Lesern wohl noch am ehesten zum Selberlösen in Betracht gezogen werden (so die Erwartung des Autors), winkt hier doch ein vergleichsweise schnelles und befriedigendes Löseerlebnis.

Das bei den Studien Gesagte trifft auch für die Probleme zu, nur die Lösungsbesprechungen sind hier im Schnitt kürzer. Wie zu erwarten, sind die frühen amerikanischen Koryphäen des Problemschachs, Sam Loyd und W. A. Shinkman, vielfach vertreten, überraschenderweise noch häufiger tritt jedoch der deutsche „Rätselonkel“ Fritz Giegold in Erscheinung (dessen zweiter Vorname Emil kurioserweise ständig mitgeführt wird). Offenbar schätzt Lakdawala Probleme mit starkem Rätselcharakter, wo auf den ersten Blick mysteriöse Schlüsselzüge, unerwartete Wendungen und originelle Pointen das Geschehen dominieren. Die Partiespieler werden es fraglos positiv aufnehmen, dass der Autor den mehrheitlich unbeliebten Problemjargon auf ein erträgliches Minimum beschränkt hat.

In den Diagrammüberschriften (Angaben zu Autor, Quelle, etc.) stößt man gelegentlich auf fehlerhafte bzw. fehlende Angaben („Unknown source“), die meist mit geringem Aufwand hätten korrigiert/ergänzt werden können. Auch wenn dies für das vorgesehene Trainingsprogramm unerheblich erscheinen mag, hätte ich mir an dieser Stelle eine profundere Arbeit des Autors gewünscht.1)

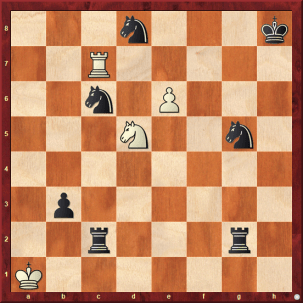

Nun wartet ein wenig Denksport auf Sie: nachstehend zwei Probleme aus dem Buch, die Ihnen hoffentlich zusagen (Mausklick auf einen Zug oder eine Variante öffnet ein Analyse-Fenster / A mouse click on a move or line opens an analysis window):

Das folgende kleine Vexierstück aus dem „Unchess“-Kapitel werden Sie sicherlich selbst lösen wollen, die Stellung mit der kompletten schwarzen „Homebase“-Position ist ja durchaus einladend. Zur Erinnerung: Im Hilfsmatt zieht Schwarz an und beide Parteien kooperieren, um das gemeinsame Ziel – das Matt des schwarzen Königs – in der geforderten Zügezahl zu erreichen.

Adäquate Zugaben

Zum Ende des Buchs finden sich zwei kurze Kapitel: „Life simulates Art“ zeigt erstaunliche Fragmente von Turnierpartien, die komponierten Studien nahekommen, und in „The Wunderkind“ stellt der Autors einen seiner Schüler vor, den 13-jährigen IM Christopher Yoo, der auch ein begabter Studienkomponist ist: fünf seiner Studien, darunter zwei Urdrucke, gibt es zu bewundern. Ein Index der Komponisten und Spieler beschließt das Werk.

Lehrreich – unterhaltsam – lesefreundlich

Lakdawala hat mit seiner neuen Publikation nicht nur eine vortreffliche Einführung in das Kunstschach vorgelegt. Er propagiert damit auch eine wirkungsvolle Methode für das häusliche Taktik-Training, die für den Kampf am Brett eine verbesserte Visualisierung verborgener Möglichkeiten, eine erweiterte Mustererkennung im Hinblick auf Gewinn- und Mattführungen, aber auch auf versteckte Verteidigungsressourcen verspricht.

Insbesondere Lakdawalas anregender Stil und differenzierte Diktion verdienen eine „ehrende Erwähnung“ (um im Problemjargon zu bleiben). Seine variable und geistreich-witzige, in ihrer Art unnachahmliche Kommentierung macht die Lektüre zu einem Vergnügen, gelegentliche Zitate aus Literatur und Film, von Problemfreunden oder aus seiner Facebook-Gruppe verleihen zusätzliche Würze. Und sein Schreibtalent befähigt ihn, seinen Lesern auch komplexe Aufgaben im lockeren Unterhaltungsmodus nahezubringen. Die Lösungsbesprechungen, die auf Anfänger ohne Vorkenntnisse im Problemschach zugeschnitten sind, könnten in ihrer Ausführlichkeit unübertroffen sein. Dazu verleiht ein großzügiges, übersichtliches Layout beste Lesefreundlichkeit.

Übungsbuch mit Unterhaltungswert

Insgesamt ist dies ein Lehr-, Lese- und Übungsbuch von hohem Unterhaltungswert, mit einer Auswahl von insgesamt 326 meist hochklassigen und häufig diffizilen Aufgaben. Die oben erwähnten kleinen Schwächen könnten in einer zweiten Auflage leicht ausgeräumt werden. Daher eine nachdrückliche Empfehlung meinerseits: Nehmen Sie die Herausforderung an und verdrahten Sie Ihre kleinen grauen Zellen neu – Sie werden es nicht bereuen!

1)Offenbar hat sich der Autor weder der verfügbaren Problemdatenbanken bedient (wie der Schwalbe-PDB, der YACPDB oder der Albrecht-Sammlung ) noch der einschlägigen deutschen Problemliteratur: Seine „Bibliography“ (S. 5) verzeichnet nur englischsprachige Titel.

Ich habe eine (sicherlich noch unvollständige) Errata-Liste zu den Problemen erstellt, dabei lediglich Angaben geprüft, die mir suspekt erschienen oder offensichtlich lückenhaft sind. ♦

Cyrus Lakdawala: Rewire Your Chess Brain – Endgame Studies and Mating Problems to Enhance Your Tactical Ability, 528 Seiten, Everyman Chess, ISBN 978-1-78194-569-8

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Schachprobleme auch über das „Schach-Problem“ Heft Nummer 4-2018 von Chessbase

… sowie über ein weiteres Lehrbuch des Schach-Autoren Cyrus Lakdawala: Winning Ugly in Chess

Thank you very much for this extensive and detailed review. It gives a very good overview of the book. Good work, Mr. Binnewirtz.

Greetings from Chicago: Chester Thomas

Thanks a lot for your kind feedback!

Season’s greetings from Meerbusch, Germany:

Ralf Binnewirtz