Rückschau auf die Schach-Romantik

von Ralf Binnewirtz

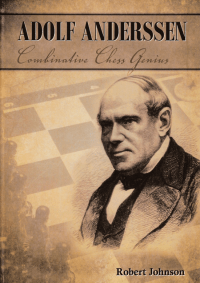

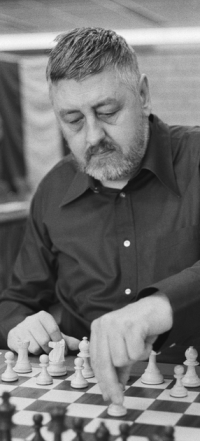

Es mag wunderlich klingen, dass sich ein australischer Vollzeit-Schafzüchter hingebungsvoll einer deutschen Schachgröße des 19. Jahrhunderts widmet und die Ergebnisse seiner langjährigen Recherchen in Buchform vorlegt. Indes hat sich Robert Johnson hiermit einen Lebenstraum erfüllt, denn bereits als 11-Jähriger hatte er sich nachhaltig für Adolf Anderssen begeistert. 16 Jahre später, 1993, nahm Johnson die Arbeit an seinem Buch auf, die sich – unvorhersehbar – über ein gutes Vierteljahrhundert erstrecken sollte. Soweit zur Entstehungsgeschichte des „bislang besten australischen Schachbuchs“ (nach Bob Meadley), das in diesem Jahr im Selbstverlag des Autors erschienen ist: Adolf Anderssen – Combinative Chess Genius.

Eigentlich hätte dieser schmucke, großformatige und schwergewichtige Band zum 200. Geburtstag von Adolf Anderssen am 6. Juli 2018 das Licht der Schachwelt erblicken sollen, aber dies war dem Autor (und der Schachwelt) nicht vergönnt. Schauen wir uns näher an, wie Johnson sein Opus Magnum konzipiert und inhaltlich präpariert hat.

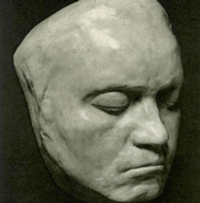

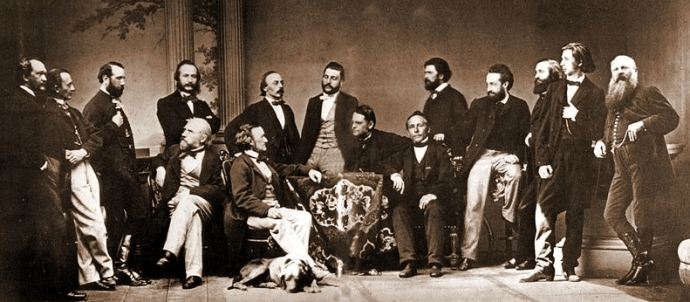

Auf das Vorwort des Autors folgt mit zehn biografischen Kapiteln der Hauptteil des Werkes: Dem jeweiligen rein biografischen Part ist eine Auswahl kommentierter Partien nachgestellt, die dem behandelten Zeitraum oder Ereignis zugeordnet sind. Über das ganze Buch verteilt sind außerdem 36 große Bildtafeln (von Anderssen selbst bzw. den großen Meistern jener Zeit und von einzelnen Gebäuden, sowie drei in Farbe von Anderssens Grabstätte).

Auf das Vorwort des Autors folgt mit zehn biografischen Kapiteln der Hauptteil des Werkes: Dem jeweiligen rein biografischen Part ist eine Auswahl kommentierter Partien nachgestellt, die dem behandelten Zeitraum oder Ereignis zugeordnet sind. Über das ganze Buch verteilt sind außerdem 36 große Bildtafeln (von Anderssen selbst bzw. den großen Meistern jener Zeit und von einzelnen Gebäuden, sowie drei in Farbe von Anderssens Grabstätte).

Ausnahmespieler mit menschlicher Größe

Der biografische Teil vermittelt die Fakten und Erkenntnisse, die der Autor zusammengetragen hat über den Gymnasialprofessor aus Breslau (in den Fächern Mathematik und Deutsch) und den zeitweilig stärksten Schachspieler der Welt (1851-57; 1860-66), der in London 1851 das erste Schachturnier der Neuzeit gewann und wie kein anderer die romantische Epoche des Schachs verkörpert und geprägt hat.

In einem der Kapitel wird insbesondere der Mensch Anderssen beleuchtet, der keine eigene Familie gründete, aber in seinem beruflichen wie schachlichen Umfeld ein hohes Ansehen genoss und in Fairness, Charakter und Integrität seinesgleichen suchte. Das hier entworfene Bild Anderssens wird untermauert und vertieft durch zahlreiche in den Text eingestreute Zitate aus alten Quellen, die zum Lesegenuss erheblich beitragen.

Ein Schatz magischer Partien

Die im Buch reproduzierten 80 (nicht ausschließlich Gewinn-)Partien des virtuosen Kombinationskünstlers Anderssen sind weitgehend mit historischen Kommentaren und Analysen versehen, hin und wieder hat Johnson (ein langjähriger Fernschachspieler) eigene Anmerkungen beigesteuert. Sicherlich ist diese Kommentierung für die Mehrzahl der Leser völlig ausreichend. Wer einzelne Analysen vertiefen möchte, muss wohl oder übel die eigene Engine bemühen.1)

An ungewöhnlicher Stelle, direkt im Anschluss an das Frontispiz, finden sich zwei tabellarische Aufstellungen zu Anderssens Turnier- und Matchergebnissen (mit den Turnierplatzierungen sowie der Zahl der Gewinn-, Remis- und Verlustpartien). Die zugehörigen Turniertabellen wurden nicht ins Buch aufgenommen, gegebenenfalls sind diese vom Leser in anderen Quellen nachzuschlagen.

Apropos Anderssen-Partien: Adolf Anderssen ist bekanntlich der Gewinner der sog. Unsterblichen Partie, die im Jahre 1851 in London zwischen ihm und dem Schachmeister Lionel Kieseritzky ausgetragen wurde und ob ihres kombinatorischen Feuerwerks zur wohl berühmtesten Partie der Schachgeschichte avancierte.

Stiefmütterlich behandeltes Problemschaffen

Was mir indessen allzu kurz kommt, ist das Problemschaffen Adolf Anderssens – lediglich erwähnt wird im ersten Kapitel sein Büchlein Aufgaben für Schachspieler von 1842. Schließlich hat Anderssen auch auf dem Gebiet des künstlerischen Schachproblems eine beachtliche Pionierarbeit geleistet2), und eine kleine Auswahl seiner Kompositionen, fachkundig im Buch besprochen, hätte der Bedeutung dieser Leistung Rechnung getragen.

Auch wenn diese Biografie kein reiner Bildband ist, so ist sie doch in ihrer hochwertigen Ausstattung einem coffee-table book vergleichbar. Insbesondere das ausnehmend attraktive Design des Vorderdeckels, die zahlreichen historischen Bilder und der Druck auf schwerem Glanzpapier werden das bibliophile Sammlerherz erfreuen. Eine nette Zugabe des Autors: für den Verkauf vorgesehene Exemplare der relativ kleinen Auflage (von 204 Stück) werden von ihm auf dem Vorsatz signiert und datiert.

Diskutable Typographie

An der typografischen Gestaltung werden sich vermutlich die Geister scheiden: Ist die Schrift in Gottschalls Anderssen-Biografie (1912) so winzig geraten, dass man bei längerem Lesen eine Schädigung seiner Augen befürchten muss, so hat Johnson mit der Wahl einer besonders großen (serifenlosen) Schrift das Gegenteil angestrebt – zumindest für sehschwache Leser ein Vorteil. Aber vornehmlich bei den Partien ergibt sich hieraus im Verein mit dem durchgängig verwendeten Flattersatz ein insgesamt wenig harmonisches Schriftbild, dem ich etwas ambivalent gegenüberstehe.

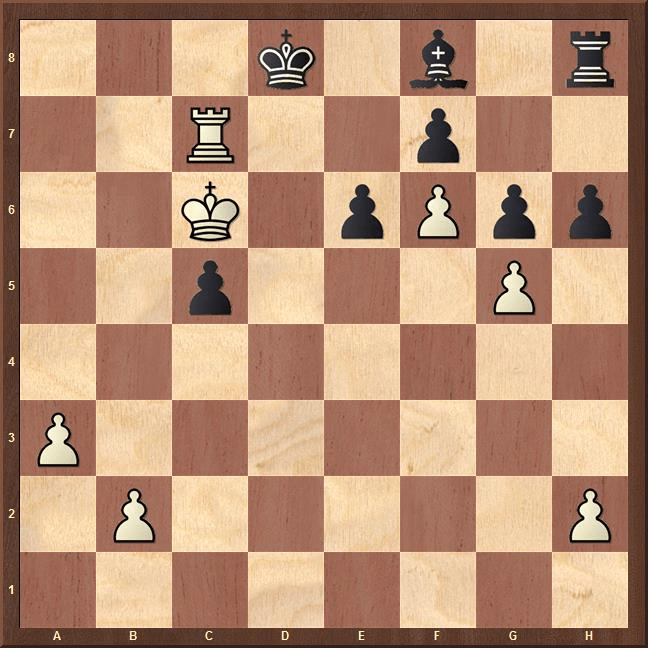

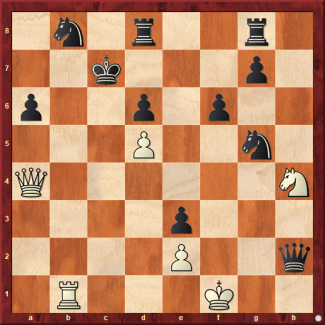

Die Farbgebung (hell- und mittelgraue Felder) bei den Diagrammen scheint mir ganz annehmbar, aber letztere wären ohne die rundum laufenden, m. E. entbehrlichen Brettkoordinaten fraglos ansehnlicher ausgefallen. Zudem führt die stattliche Größe der Diagramme manches Mal zum vorzeitigen Seitenumbruch (mit erheblichem Leerraum), wenn ein Diagramm nicht mehr unten auf die Seite passt. Zu den hier verwendeten Apronus-Diagrammen gibt es natürlich auch zufriedenstellende Alternativen.

Liebens- und lesenswerte Hommage

Das Buch schließt mit einem Nachdruck von Steinitz‘ wortreichem Nekrolog auf Anderssen aus The Field 1879, einer nahezu 3-seitigen Bibliografie sowie den Indizes der Partiegegner und Eröffnungen. Nennenswerte Fehler sind mir kaum aufgefallen.3) Warum auf der inneren Titelseite diese Biografie als „autobiography“ bezeichnet wird, bleibt eine offene Frage. Ansonsten dürfte diese lesenswerte Hommage auf das deutsche Kombinationsgenie nicht nur im angloamerikanischen Sprachraum auf lebhaftes Interesse stoßen. Da – neben der erbaulichen Lektüre des biografischen Teils – auch die taktisch fulminanten Partien beste Unterhaltung garantieren, kann ich für dieses Werk eine klare Empfehlung aussprechen. In der deutschen Schachliteratur wird nach wie vor eine moderne und zugleich erschöpfende, d.h. die ultimative Anderssen-Biografie, vermisst – ob sie jemals erscheinen wird? ♦

1)Mir fiel auf, dass Johnson zwei deutsche Turnierbücher in seiner Bibliografie nicht berücksichtigt hat: Dr. Mario Ziegler: Das Schachturnier London 1851, St. Ingbert 2013 [mit computergestützten Analysen]; und Stefan Haas: Das Schachturnier zu Baden-Baden 1870 – Der unbekannte Schachmeister Adolf Stern, Ludwigshafen 2006.

2)„Dabei ist Anderssens Bedeutung für die Entwicklung der Problemkunst nicht weniger hoch einzuschätzen als seine Leistungen … im Kampf Mann gegen Mann … Er … ging in seinen Aufgaben weit über das hinaus, was Stamma und die Modenesen an taktischen Finessen aufzuweisen hatten; er verfeinerte und vertiefte den Inhalt, die ‚Kombination‘, verzichtete ihr zuliebe vielfach schon auf den äußeren Schein einer partiegemäßen Aufstellung und wagte es als erster, den ‚stillen‘, nicht schachbietenden Zug, der vor ihm allenfalls als Ruhe- und Höhepunkt im späteren Verlauf der Lösung Verwendung gefunden hatte, an den Anfang zu stellen. Damit war das Tor zur modernen Epoche des Schachproblems aufgestoßen.“ (Herbert Grasemann in Problemschach, Berlin 1955, S. 15)

Eine gänzlich umgearbeitete Zweitauflage von Anderssens Büchlein erschien 1852. Die Schwalbe-PDB enthält 85 Probleme Anderssens.

3)In Partie 18 muss es Herrmann Pollmächer heißen statt Hermann Pollmacher.

Robert Johnson: Adolf Anderssen – Combinative Chess Genius, 353 Seiten, Clark & Mackay Self Publishing, Brisbane (Australia), ISBN 978-0-646-81614-2 – Vertrieb: Tony Peterson

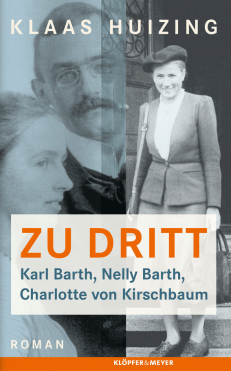

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Schach-Biographien auch über Alexander Münninghoff: Heiner Donner

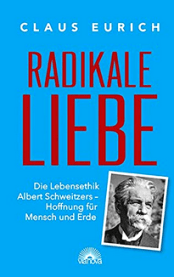

![Anzeige AMAZON: Spielfilm Albert Schweitzer (Grosse Geschichten 76) [2 DVDs] Standard Version Anzeige AMAZON: Spielfilm Albert Schweitzer (Grosse Geschichten 76) [2 DVDs] Standard Version](http://iza-server.uibk.ac.at/pywb/dilimag/20210113092156im_///ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00AME6AQW&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=DE&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=glareanmagazi-21&language=de_DE)