„Vierdimensionale“ Typologie der Schachspieler

von Ralf Binnewirtz

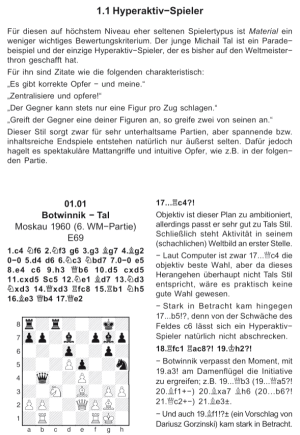

Der renommierte Schach-Endspiel-Experte und -Autor Karsten Müller und sein junger Kollege Großmeister Luis Engel präsentieren in ihrem Gemeinschaftswerk „Spielertypen im Schach – Ihre Stärken und Schwächen“ eine Typologie der Schachspieler, die auf vier verschiedenen Spielertypen basiert. Die mit umfänglichem Anschauungsmaterial in Form kommentierter Partien versehene Ausarbeitung lädt aktive Spieler dazu ein, sich selbst sowie anstehende Gegner dem einen oder anderen Spielertyp zuzuordnen und hieraus eine geeignete, möglichst vorteilhafte Spielstrategie abzuleiten, aber auch an eventuell vorhandenen eigenen Schwächen zu arbeiten.

Das vom Autorenduo vorgestellte Vier-Typen-Modell geht im Wesentlichen zurück auf Lars Bo Hansen, der es 2005 in seinem Buch Foundations of Chess Strategy eingeführt hat.

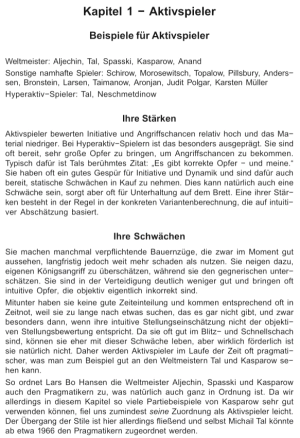

Der Aktivspieler

Eine zu hohe Risikobereitschaft bzw. die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten kann sich allerdings auch leicht als Bumerang erweisen, zudem sind Aktivspieler oft vergleichsweise schwach in der Kunst der Verteidigung. Zur Freude der Zuschauer ergeben sich dafür vielfach spektakuläre Partien von hohem Unterhaltungswert.

Prominente Vertreter dieses Stils sind Aljechin, Tal, Spasski, Kasparow und Anand (um nur die Weltmeister zu nennen).

Der Theoretiker

Die Zunft der „Theoretiker“ ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Ihr Spiel ist von Logik und Systematik geprägt, sie verfügen in der Regel über ein überschaubares, aber äußerst ausgefeiltes und verlässliches Eröffnungsrepertoire. Sie kennen sich hervorragend aus in den konkreten Strukturen und positionellen Themen, die aus ihren Eröffnungssystemen hervorgehen und sich zuweilen bis ins Endspiel erstrecken. Die Endspieltheorie beherrschen sie ebenfalls perfekt.

Zu ihren Schwächen mag ein Hang zum Dogmatismus zählen (Paradebeispiel Tarrasch!) oder eine gewisse Inflexibilität ihres Spiels, falls sie aus den ihnen vertrauten Strukturen gedrängt werden.

Steinitz, Botwinnik und Kramnik können als typische Vertreter dieser Kategorie gelten. Überraschend unerwähnt im Buch bleibt der historisch bedeutende Theoretiker Ernst Grünfeld – der „Mann mit dem Variantenkoffer“.

Der Reflektor

Mit der bislang kaum verbreiteten Bezeichnung „Reflektoren“ ist die dritte Gruppe der Spielertypen belegt. Diese besitzen ein untrügliches und nicht erlernbares Gefühl für die Harmonie und Koordination der Figuren, betreiben aktive Prophylaxe und sind besonders stark in der Akkumulation und Verdichtung kleiner Vorteile. Zu ihren bevorzugten taktischen Mitteln gehören langfristige Positionsopfer.

Als ihre potenziellen Schwachpunkte gelten die Eröffnung sowie konkrete Berechnung.

Gemeinhin als Reflektoren eingestuft werden Capablanca, Smyslow, Petrosjan, Karpow und natürlich Carlsen.

Der Pragmatiker

„Pragmatiker“ hingegen fühlen sich besonders wohl in scharfen, taktischen Stellungen, in denen sie ihre Stärke bei der konkreten Variantenberechnung zur Geltung bringen können. Gerne schnappen sie sich Material, um nachfolgend in zäher Verteidigung zu reüssieren, wie es z.B. der „russische Verteidigungsminister“ Karjakin häufig praktiziert. Überdies lieben sie es, den Gegner mit unangenehmen praktischen Entscheidungen zu konfrontieren.

Schwächen können sich einstellen in technisch-positionellen Stellungen, die keine konkreten Berechnungen erfordern, sowie im Erkennen langfristiger Pläne positioneller oder auch taktischer Natur.

Diesem Typus zuzuordnen wären beispielsweise Fischer, Euwe und Lasker.

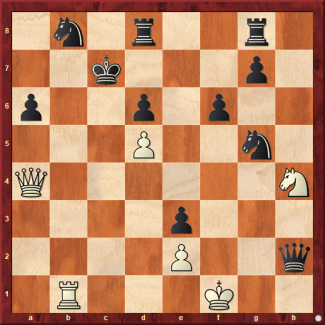

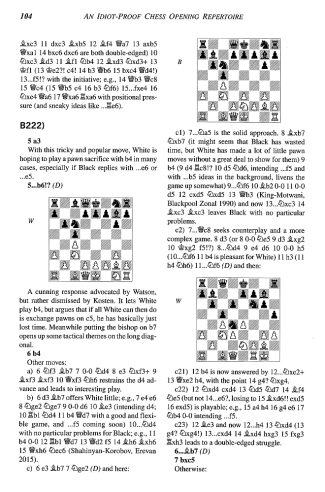

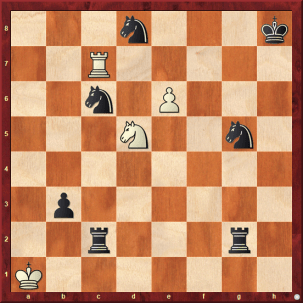

Partien und Trainingsaufgaben

Die vier Kapitel zu den Spielertypen werden jeweils durch einen allgemeinen Teil eingeleitet (Diskussion der Stärken und Schwächen, Trainingsoptionen, Gegner, Eröffnungen, etc.), wonach in diversen Unterkapiteln (diese finden sich leider nicht im Inhaltsverzeichnis) einzelne Themen zum betreffenden Spielertyp sowohl anhand von Partien als auch von Übungsaufgaben illustriert werden. Die relevanten Partiephasen wurden von den Autoren sorgfältig, aber nicht überbordend kommentiert, in einer ansprechenden Balance zwischen verbalen Kommentaren und Varianten, wobei erstere sogar oft überwiegen (was mir lobenswert erscheint). Gleiches gilt für die Lösungen zu den Aufgaben, die in einem separaten Folgekapitel versammelt sind. In der Auswahl der Partien bieten die Autoren eine gefällige Mischung aus historischen Glanzlichtern, Klassikern der Moderne, weithin unbekannten Partien sowie Beispielen aus der eigenen Spielpraxis.

Vorsätzliches Schubladen-Denken

Der vorgestellten Typologie wohnt zweifellos ein gewisses Schubladendenken inne, auch wenn Karsten Müller versichert, dass es bei eigenen Trainingsveranstaltungen erstaunlich gut gepasst hat. Bereits in der Einleitung geben die Autoren auch zu, das „Schubladendenken mit gutem Grund überbetont“ zu haben, eben um mit dieser Herangehensweise klarere Bilder zu erhalten. In der Realität geht es nicht ganz so einfach zu, sind die Grenzen nicht so scharf gezogen. Spieler können in ihrer Weiterentwicklung durchaus den Typus wechseln oder zumindest partiell ändern. So hat sich der hyperaktive junge Michail Tal ab ca. 1966 – bei zunehmend fragiler Gesundheit – weitgehend zu einem Pragmatiker gewandelt. Und auch ein Kasparow repräsentierte wohl zwei Typen (Aktivspieler und Pragmatiker) in einer Person. Der Fall wiederum, dass Theoretiker zu Reflektoren mutieren, scheint äußerst selten vorzukommen.

Unerwartete Entwicklung

In einem kurzen Kapitel stellen die Autoren die Spielertypen aus den Top Ten der Weltrangliste der Jahre 2005 und 2020 gegenüber, wobei sich nach 15 Jahren signifikante Änderungen in der Verteilung zeigen: 2005 dominierten noch Aktivspieler die Liste der Top Ten, in 2020 haben wir den (einzigen) Reflektor Carlsen an der Spitze, dem in der Mehrzahl Pragmatiker und nur noch drei Aktivspieler folgen. Die damalige Prognose von L. B. Hansen, dass sich immer mehr Aktivspieler in der Spitze etablieren werden, hat sich damit nicht erfüllt. Die Ursache für diese Entwicklung sehen die Autoren im wachsenden Einfluss des Computers und in der zunehmenden Betonung sportlicher Aspekte, eine vertiefende Betrachtung hierzu bleibt jedoch aus.

Zitate in neuer Interpretation

Die Autoren räumen ein, dass ihr Vier-Typen-Modell näherungsweise der alten, aber undifferenzierten Einteilung in ‚Taktiker und Strategen‘ entspricht (demnach Reflektoren und Theoretiker auf Seiten der Strategen). In der Folge greifen sie zu Tukmakows Buch Modern Chess Formula, um dessen Thesen zum Einfluss der modernen Computertechnik auf das Schach aus der Sicht ihres Typologie-Modells zu deuten, was bei einer Reihe von zitierten Passagen auch gut funktioniert. Vorab stellen sie allerdings einschränkend klar, dass sie mit ihrer Darstellung „nur an der Oberfläche kratzen“ können und eine künftige, gründlichere Ausarbeitung der Thematik eher einem Theoretiker anheimstellen.

Raum für weitere Erkundungen

Aus vorstehenden Bemerkungen geht bereits hervor, dass das hier diskutierte Typologie-Modell noch nicht die ultimative Letztform darstellen kann. Die Intention der Autoren mag darin bestanden haben, eine Art Pionierarbeit zum Thema „Spielertypen“ vorzulegen, die noch Raum lässt für weitere Erkundungen, Verfeinerungen und Ergänzungen. Hier einen Anstoß für weitere Untersuchungen gegeben zu haben, ist ein Verdienst (unter anderen) des Autorengespanns. Die Zukunft wird zeigen, ob Müller & Engel andere Autoren zu Anschlussarbeiten zu inspirieren vermögen.

Mission erfüllt

Es ist den beiden Autoren Karsten Müller & Luis Engel sichtlich gelungen, die vier Spielertypen ihrer Wahl eingängig darzustellen, wozu in erheblichem Maß die zahlreichen Partien und Trainingsaufgaben beitragen, die mit ihrer profunden, den Spielertypus erhellenden Kommentierung den größten Teil des Buchs ausmachen. Schließlich soll der Leser durch Spielertypenanalyse befähigt werden, sowohl die eigenen Stärken/Schwächen zu erkennen wie auch eine entsprechende Charakteristik seiner Gegner aufzustellen, um mit den so gewonnenen Erkenntnissen eine für den Gegner psychologisch unangenehme Justierung der eigenen Spielweise vorzunehmen. Eine ernsthafte Trainingsarbeit ist selbstredend auch hier Voraussetzung für den Erfolg.

Das Buch ist in der gewohnt soliden Aufmachung des Joachim Beyer Verlags erschienen (Hardcover-Ausgabe, Lesebändchen), sauberer Druck und lesefreundliches Layout inbegriffen. Mit einem Vorwort der deutschen Schach-Hoffnung Vincent Keymer, einem Quellen- und Spielerverzeichnis sowie Kurzbiografien der beiden Autoren eine insgesamt erbauliche und richtungsweisende Neuerscheinung, die ich sehr empfehlen kann. ♦

Karsten Müller, Luis Engel: Spielertypen – Ihre Stärken und Schwächen1), 244 Seiten, Joachim Beyer Verlag, ISBN 978-3-95920-129-2

1)Anmerkung: Inzwischen ist auch eine englische Ausgabe erschienen: The Human Factor in Chess – 4 Types of Players with their Strengths and Weaknesses, JBV Chess Books 2021, 244p, ISBN 978-3-95920-990-8

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Schachpsychologie auch über Marion Bönsch-Kauke: Klüger durch Schach – Wissenschaftliche Forschungen zu den Werten des Schachs

…sowie zum Thema „Spekulatives Handeln im Schach“ den Essay von Roland Stuckardt: Too clever is dumb

Weitere interessante Artikel im Internet zum Thema Schach-Psychologie:

- Schach dem Schach (Seidwalk)

- Fehler-Psychologie (Werner Kaufmann – Wernis Schachladen)

- Rechnet er noch oder denkt er schon? (Reinhard Munzert)

- Film von Scott Frank: Damengambit (Schach-Gedicht von Stefan Walter)

- Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann (Johannes Fischer)

- Schachdenken im praktischen Leben (Black and White Fields Forever)

English translation:

„Four-dimensional“ typology of chess players

by Ralf Binnewirtz

In their joint work „Player Types in Chess – Their Strengths and Weaknesses“, the renowned chess endgame expert and author Karsten Müller and his young colleague Grandmaster Luis Engel present a typology of chess players based on four different player types. The elaboration, which is provided with extensive illustrative material in the form of annotated games, invites active players to assign themselves as well as upcoming opponents to one or the other player type and to derive from this a suitable, preferably advantageous game strategy, but also to work on possibly existing own weaknesses.

The four-type model presented by the author duo essentially goes back to Lars Bo Hansen, who introduced it in 2005 in his book „Foundations of Chess Strategy“.

The active player

„Active players“ or even „hyperactive players“ (a prototype of the latter was the young Mikhail Tal) pursue a dynamic, attacking chance-creating style of play, often linked to intuitive sacrifices, while being willing to accept static weaknesses. The material plays a subordinate role.

However, taking too many risks or overestimating one’s own possibilities can easily turn out to be a boomerang; moreover, active players are often comparatively weak in the art of defense. To the delight of the spectators, this often results in spectacular games of high entertainment value.

Prominent representatives of this style are Alekhine, Spassky, Kasparov and Anand (to name only the world champions).

The theoretician

The guild of „theorists“ is cut from a different cloth. Their game is characterized by logic and systematics, they usually have a manageable but extremely sophisticated and reliable opening repertoire. They have an excellent knowledge of the concrete structures and positional themes that emerge from their opening systems, sometimes extending into the endgame. They also have a perfect command of endgame theory.

Their weaknesses may include a tendency to dogmatism (prime example Tarrasch!) or a certain inflexibility of their play if they are forced out of the structures they are familiar with.

Steinitz, Botwinnik and Kramnik can be considered typical representatives of this category. Surprisingly unmentioned in the book is the historically important theorist Ernst Grünfeld – the „man with the variation case“.

The Reflector

The third group of player types is referred to by the hitherto hardly used term „reflectors“. They possess an unerring and unlearnable feeling for the harmony and coordination of the pieces, practice active prophylaxis and are particularly strong in the accumulation and consolidation of small advantages. Among their preferred tactical tools are long-term positional sacrifices.

Their potential weaknesses are considered to be the opening and concrete calculation.

Commonly classified as reflectors are Capablanca, Smyslov, Petrosian, Karpov and, of course, Carlsen.

The pragmatist

„Pragmatists,“ on the other hand, feel particularly comfortable in sharp, tactical positions, where they can show off their strength in concrete variant calculation. They like to grab material in order to subsequently succeed in tough defense, as, for example, the „Russian Defense Minister“ Karjakin often does. Moreover, they love to confront the opponent with unpleasant practical decisions.

Weaknesses can occur in technical-positional positions that do not require concrete calculations, as well as in recognizing long-term plans of a positional or even tactical nature.

Fischer, Euwe and Lasker, for example, belong to this type.

Games and training exercises

The four chapters on player types are each introduced by a general section (discussion of strengths and weaknesses, training options, opponents, openings, etc.), after which various subchapters (these are unfortunately not found in the table of contents) illustrate individual topics relating to the player type in question, using both games and practice exercises. The relevant game phases have been carefully but not excessively annotated by the authors, in an appealing balance between verbal comments and variants, with the former even often predominating (which seems commendable to me). The same applies to the solutions to the exercises, which are collected in a separate chapter. In the selection of games, the authors offer a pleasing mixture of historical highlights, modern classics, widely unknown games as well as examples from their own playing practice.

Deliberate pigeonholing

There is undoubtedly a certain pigeonholing inherent in the typology presented, even though Karsten Müller asserts that it has fit surprisingly well in his own training events. Already in the introduction, the authors admit to having „overemphasized pigeonholing with good reason“, precisely in order to obtain clearer pictures with this approach. In reality, things are not quite so simple, the boundaries are not so sharply drawn. Players can change their type in their further development or at least change it partially. Thus the hyperactive young Mikhail Tal from about 1966 – with increasingly fragile health – has largely changed into a pragmatist. And even a Kasparov probably represented two types (active player and pragmatist) in one person. The case of theoreticians mutating into reflectors, on the other hand, seems to be extremely rare.

Unexpected development

In a short chapter the authors compare the player types from the top 10 world rankings of 2005 and 2020, showing significant changes in the distribution after 15 years: in 2005 active players still dominated the list of the top ten, in 2020 we have the (only) reflector Carlsen at the top, followed by pragmatists in the majority and only three active players. L. B. Hansen’s prediction at the time that more and more active players would establish themselves at the top has thus not been fulfilled. The authors see the cause for this development in the growing influence of the computer and in the increasing emphasis on sporting aspects, but there is no in-depth analysis of this.

Quotations in a new interpretation

The authors concede that their four-type model corresponds approximately to the old, but undifferentiated division into ‚tacticians and strategists‘ (thus reflectors and theoreticians on the side of the strategists). Subsequently they turn to Tukmakov’s book „Modern Chess Formula“ to interpret his theses on the influence of modern computer technology on chess from the point of view of their typology model, which works well for a number of quoted passages. However, they make it clear in advance that they can „only scratch the surface“ with their presentation and leave a future, more thorough elaboration of the topic to a theorist.

Place for further exploration

It is already clear from the foregoing remarks that the typology model discussed here cannot yet represent the ultimate final form. The authors‘ intention may have been to present a kind of pioneering work on the topic of „player types“ that still leaves room for further exploration, refinement, and addition. To have given an impulse for further investigations is a merit (among others) of the authors. The future will show whether Müller & Engel are able to inspire other authors to follow-up work.

Mission accomplished

The two authors Karsten Müller & Luis Engel have obviously succeeded in presenting the four player types of their choice in a catchy way, to which the numerous games and training exercises contribute to a considerable extent, which make up the largest part of the book with their profound commentary illuminating the player type. Finally, the reader should be enabled by player type analysis to recognize both his own strengths/weaknesses and to draw up corresponding characteristics of his opponents, in order to use the knowledge gained in this way to make adjustments to his own playing style that are psychologically unpleasant for the opponent. Serious training is, of course, a prerequisite for success here as well.

The book is published in the usual solid appearance of the Joachim Beyer Verlag (hardcover edition, ribbon bookmark), clean printing and reader-friendly layout included. With a foreword by German chess hopeful Vincent Keymer, an index of sources and players, and short biographies of the two authors, this is an altogether edifying and trend-setting new publication that I can highly recommend. ♦

![Anzeige Amazon: Elemental Goods [38 VARIATIONEN] Hochwertige Biker-Maske - Balaclava - Sturmhaube - Gesichtsmaske - Motorrad - Kopfbedeckung - Cool - Hals - Premium Design - Komfortabel - Haltbar - Fahrrad Anzeige Amazon: Elemental Goods [38 VARIATIONEN] Hochwertige Biker-Maske - Balaclava - Sturmhaube - Gesichtsmaske - Motorrad - Kopfbedeckung - Cool - Hals - Premium Design - Komfortabel - Haltbar - Fahrrad](http://iza-server.uibk.ac.at/pywb/dilimag/20210113092156im_///ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B08HDCBHWZ&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=DE&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=glareanmagazi-21&language=de_DE)