Wissenschaftliches Plädoyer für eine ganzheitliche Schulbildung

Wie Musik das mathematische Denken beeinflusst

von Walter Eigenmann

Eine umfangreiche Meta-Studie des amerikanischen Musikpädagogen und -Therapeuten Prof. Dr. Martin Bergee von der Universität Kansas weist erstmals einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen musikalischen und mathematischen bzw. sprachlichen Leistungen bei Schülern nach. Nach Bergee ist erwiesen: Musizieren fördert das mathematische Denken.

Postuliert wurde von diversen Disziplinen wie Musik-Neuropsychologie, Musik-Pädagogik und Musik-Kultursoziologie ja schon lange, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Musikausübung und kognitiver Leistung bestehe. Dieser angenommenen direkten Assoziation stand Studien-Autor Bergee allerdings zu Beginn seiner entspr. Forschungen eher skeptisch gegenüber.

Originalton Bergee: „Es gibt seit langem die Vorstellung, „dass diese Bereiche nicht nur zusammenhängen, sondern dass es eine Ursache-Wirkung-Beziehung gibt – dass man, wenn man in einem Bereich besser wird, per se auch in einem anderen Bereich besser wird. Je mehr man sich mit Musik beschäftigt, desto besser werde man in Mathematik oder Lesen sein. Doch das war mir schon immer suspekt“.

Bergee weiter: „Ich habe vielmehr geglaubt, dass die Beziehung korrelativ und nicht kausal ist: Ich wollte zeigen, dass es wahrscheinlich eine Reihe von Hintergrundvariablen gibt, die die Leistung in jedem akademischen Bereich beeinflussen – insbesondere Dinge wie das Bildungsniveau der Familie; wo der Schüler lebt; ob er weiß oder nicht weiß ist; etc“.

Überraschend starke Relation Musik-Mathematik

Kurzum, Bergee’s Intention war zu Anfang seiner Meta-Studie zu zeigen, dass diese angenommene Relation „wahrscheinlich unecht“ sei, weil solche „Hintergrundeinflüsse die Haupttreiber solcher Relationen“ seien. Bergee ging also ursprünglich davon aus, dass der angebliche positive Effekt des Musizierens auf die mathematischen und sprachlichen Kompetenzen wegfällt, sobald von diesen demographischen u.a. Einflüssen abstrahiert wird. Damit wäre ein Zusammenhang zwischen musikalischen und mathematisch-kognitiven Leistungen bei Schülern widerlegt.

Die späteren Ergebnisse von Bergee’s Meta-Studie Multilevel Models of the Relationsip between Music Achievement and Math Achievement – publiziert Ende November 2020 im renommierten „Journal of Research in Music Education“ – zeigten nun aber statistisch signifikante Assoziationen zwischen Musik- und mathematischen Schulleistungen. Bergee: „Zu meiner großen Überraschung sind sie nicht nur nicht verschwunden, sondern die Beziehungen sind wirklich stark.“

Vielfältige Einflüsse der kognitiven Entwicklung

Dabei sei das seinen Studien zugrundeliegende Design keine einfache Sache gewesen, „weil es Einflüsse gibt, die auf verschiedenen Ebenen passieren können. Es kann ein Einfluss auf der Ebene der einzelnen Person sein, aber es gibt auch Einflüsse, die auf der Ebene des Klassenzimmers, der Schule und des Schulbezirks passieren können, und diese sind hierarchisch. Das beinhaltet eine komplizierte Reihe von Analysen“.

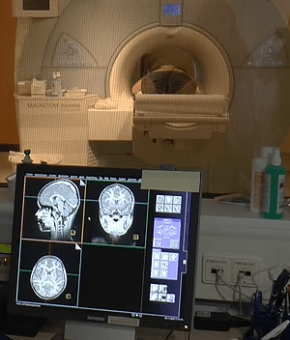

Bergee konkreter: „Vielleicht teilt die musikalische Unterscheidung auf einer eher mikroskopischen Ebene – Tonhöhen, Intervalle, Metren – eine kognitive Basis mit bestimmten Mustern der Unterscheidung in der Sprache. In ähnlicher Weise teilen sich vielleicht die eher makroskopischen Fähigkeiten der modalen und tonalen Zentrumsunterscheidung einen psychologischen oder neurologischen Raum mit Aspekten der mathematischen Kognition. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie weisen zumindest auf diese Möglichkeit hin.“

Wider das modulare Erziehungsmodell

In einem kürzlichen Interview führte Bergee weiter aus: „Basierend auf den Ergebnissen ist der Punkt, den wir zu machen versuchten, dass es wahrscheinlich allgemeine Lernprozesse gibt, die allen akademischen Leistungen zugrunde liegen, egal in welchem Bereich. Musikalische Leistungen, mathematische Leistungen, Leseleistungen – es gibt wahrscheinlich allgemeinere Prozesse des Geistes, die in jedem dieser Bereiche zum Tragen kommen“.

Damit appelliert Musik-Forscher Bergee an eine gesamtheitliche Förderung der kognitiven Erziehung. Bergee: „Wenn es also Ihr Ziel ist, die Person zu erziehen – den Geist der Person zu entwickeln -, dann müssen Sie die ganze Person erziehen. Mit anderen Worten: Lernen ist vielleicht nicht so modular, wie man oft denkt.“

Nicht unterrichten, sondern entwickeln

Das impliziere mehr, als Kinder einfach in Fächer zu unterrichten: „Man muss sie in diesen Fächern entwickeln„. Damit will Bergee nicht sagen, dass das Erlernen von Musik notwendigerweise die Mathematik- oder Lese-Leistungen eines Kindes verbessert. Aber soviel lasse sich behaupten: „Wenn Sie wollen, dass sich der Verstand eines jungen Menschen – oder eines jeden Menschen – entwickelt, dann müssen Sie ihn auf allen Wegen entwickeln, auf denen er entwickelt werden kann. Man kann nicht einige Arten des Lernens anderen Arten des Lernens opfern, aus welchen Gründen auch immer, sei es finanziell oder gesellschaftlich.“ ♦

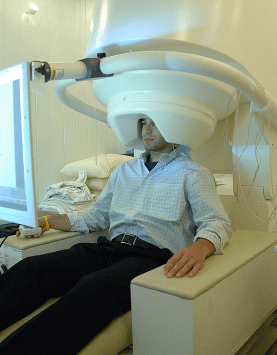

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Musik und Schule auch über Lutz Jäncke: Macht Musik schlau?

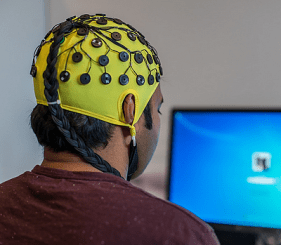

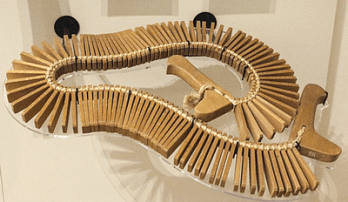

Ausserdem zum Thema Musikwissenschaft: Die auditiv-sensorische Synchronisation – Über die Fähigkeit des Takthaltens

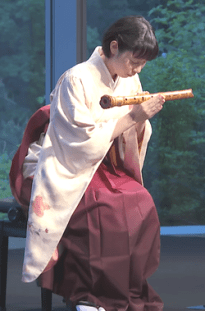

… sowie zum Thema Musikschule das Pamphlet von Jürg Seiberth: Die Musik braucht die Schule nicht!