Die Universalien der Kulturen

von Heiner Brückner

Individuelle und gesellschaftliche Differenzerfahrung zeigt sich insbesondere im Umgang mit dem Fremden schlechthin als wertende Andersartigkeit. Ein neuer Symposiums-Band „Formen der Aneignung des Fremden“ der beiden Herausgeber Boris Zizek und Hanna N. Piepenbring thematisiert die Aneignungsmöglichkeit der den Kulturen gemeinsamen Universalien.

Erwartungsvoll begann ich mir die Diskursergüsse der theoretischen Auseinandersetzungen sowie durch empirische Fallbeispiele vereinten Erarbeitung über die Aneignung des Fremden ausserhalb der eigenen Person anzueignen, erwartungsvoll schliesse ich den Band. Möglicherweise taugen die beabsichtigten weiterführenden Aspekte des Fremdverstehens für eine gewisse Öffnung innerhalb von Fakultätsgrenzen zu einer akademischen interkulturellen Öffnung dem Fremden gegenüber. Als Resümee ergeben sich die Struktureigenschaften der Position des Fremden: Er erlebt eine Krise und Distanz zur neuen Gruppe, hat mehr Freiheiten, allerdings auch mehr Risiken und erschliesst sich die Umwelt konstruierend durch eigene Sinngebung.

Bekannte Kernaussagen in neuen Wörterhülsen

Im Detail betrachtet, werden in diesem Symposiums-Band des „Zentrums für Interkulturelle Studien zur Erforschung globaler Kulturphänomene“ bekannte Kernaussagen mit neu geschliffenen Wörterhülsen bestückt. Das Erkenntnispulver ist nicht ausreichend, um eine Lunte zu befeuern, die einen nachhaltigen Wirkungstreffer auf der Veränderungszielscheibe explodieren lassen könnte. Das Fremde wird fremd bleiben, solange es Menschen gibt, die es als solches belassen oder als Gefährdung empfinden, denn akzeptieren und respektieren der Würde jeden Subjektes verlangt eigene Standhaftigkeit und angemessenes Zurücknehmen seiner selbst.

Im Detail betrachtet, werden in diesem Symposiums-Band des „Zentrums für Interkulturelle Studien zur Erforschung globaler Kulturphänomene“ bekannte Kernaussagen mit neu geschliffenen Wörterhülsen bestückt. Das Erkenntnispulver ist nicht ausreichend, um eine Lunte zu befeuern, die einen nachhaltigen Wirkungstreffer auf der Veränderungszielscheibe explodieren lassen könnte. Das Fremde wird fremd bleiben, solange es Menschen gibt, die es als solches belassen oder als Gefährdung empfinden, denn akzeptieren und respektieren der Würde jeden Subjektes verlangt eigene Standhaftigkeit und angemessenes Zurücknehmen seiner selbst.

Der 10. Band der Schriftenreihe Intercultural Studies nimmt flüchtig als lyrisches Exempel das Gedicht „Der Fischer“ von Johann Wolfgang Goethe unter die Lupe, das Wasser nicht als Chemikalie beschreibt, sondern als mit Lebensbezug Erfahrenes gestaltet. Darin scheint nicht das Fremde so fremd, sondern vielmehr ist die Person mit dem Fremden des ihr Vertrauten beschäftigt.

Der Ethnologie-Begriff in der Historie

Wurzelnd auf dem Kolonialherren-Denken wird – historisch fokussiert – Ethnologie zum Schlagwort. Es entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts aus der inneren Befremdung durch die kulturelle Stufenentwicklung zum Händler, der beweglicher ist, weil er nicht an Traditionen gebunden zu sein scheint. Im Mittelalter seien die intellektuellen Fähigkeiten zur Völkerverständigung geschaffen worden (Todorov). Doch subjektive Aneignung ist mehr, als ein Studienaufenthalt in einem fremden Land vermitteln kann.

Im 20. Jahrhundert begünstigt der Beginn expliziter theoretischer Auseinandersetzung mit dem Fremden das Verständnis vom Grenzgänger oder Immigranten bis hin zur Destruktion „sozialer Exterritorialität“, nämlich einer „Soziologie der Vernichtungslager“ in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern.

Überanpassung ohne versöhnende Verschmelzung

Als Formen der Verkörperung, um das Fremde als an sich kulturelles und erlerntes Konstrukt in Alltagssituationen zu überwinden, werden Elemente der „Martial Arts“ angeführt und methodologisch eine Lücke im deutschen Forschungsdiskurs zur Kulturabhängigkeit in den Grenzen der Biographieforschung aufgedeckt. Der Beitrag über die „Marokko-Reise Eugène Delacroix’“ versteht darüber hinaus künstlerisches Handeln als eine gesteigerte Form der Aneignung.

Die sozialwissenschaftliche Perspektive unterscheidet zwischen drastischer Inhumanität innerhalb der Menschheitsgeschichte und empathischer Offenheit und erwähnt die moralische Seite der Begegnung mit dem Fremden vom Einfluss frühkindlicher Fremd-Erfahrungen.

Das 21. Jahrhundert wird mittels Feldforschung exemplifiziert, einmal anhand der subkulturellen indischen HipHop-Szene. Und auch am Beispiel koreanischer Remigranten von Krankenschwestern und Bergarbeitern, die in den 60er und 70er Jahren von der BRD angeworben worden waren, wird deutlich, dass nach einer Überanpassung ein neues Fremdsein geänderter Werte zu keiner versöhnenden Verschmelzung führt.

Partielle Assimilation unabdingbar

In einer subjekttheoretischen Analyse gelangt der Autor zu der Einsicht, dass eine partielle Assimilation unabdingbar ist, um in einem fremden Milieu zu bestehen. Die Merkmale Objektivität und (zweifelhafte) Loyalität als Grenzgänger oder Immigrant, können durch Assimilation dazu führen den eigenen Status zu verlieren oder innerhalb der Ursprungsgruppen ewige Randexistenz zu bleiben.

Für die akute aktuelle gesellschaftliche Lage in der Migrations-Debatte reissen die vorliegenden internationalen Beiträge aus sozial- und erziehungswissenschaftlicher, psychologischer, linguistischer und historischer Perspektive wichtige Aspekte an. Sie verdeutlichen darüber hinaus die Komplexität, die der gesellschaftliche Aneignungsprozess erfordert. Mehr aber nicht. ♦

Boris Zizek, Hanna N. Piepenbring (Hrsg): Formen der Aneignung des Fremden, 180 Seiten, Universitätsverlag Winter Heidelberg, ISBN 978-3-8253-4687-4

Lesen Sie im Glarean Magazin zum Thema Interkulturelle Anpassung auch über Adibeli Nduka-Agwu: Rassismus auf gut Deutsch

… sowie zum Thema Kultur-Aneignung den Essay von Rolf Stolz: Die Kultur-Utopie Europa

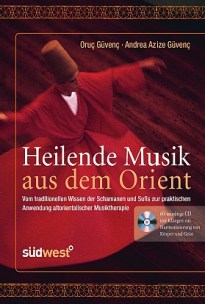

Dieser Frage gehen nun, nach einigen bisherigen anderen, thematisch ähnlich gelagerten Publikationen, die beiden deutschen Autoren Prof. Dr.

Dieser Frage gehen nun, nach einigen bisherigen anderen, thematisch ähnlich gelagerten Publikationen, die beiden deutschen Autoren Prof. Dr.

Seit es die international wuchernde „

Seit es die international wuchernde „