Senioren-Musik und Musik-Senioren

.

Musizieren im Alter – Arbeitsfelder und Methoden

Walter Eigenmann

.

Ganz allmählich – manche internationalen Betagten-Organisationen meinen: zu langsam – entdeckt auch die Gerontologie die Musik – aber auch die Musik die Alten. Dazu trägt einerseits die bekannte demographische Entwicklung bei, die nach gesellschaftlichen bzw. bildungs- und beschäftigungspolitischen Lösungsansätzen verlangt angesichts immer mehr rüstiger, ein breites Freizeit-Angebot nutzender und auch benötigender RentnerInnen – und andererseits die medizinische Forschung, welcher ein wissenschaftlicher Nachweis nach dem anderen gelingt, dass sowohl aktiv wie passiv genossene Musik teils frappante therapeutische Wirkung zu erzielen vermag. Hierzu gleich ein Zitat aus «Musizieren im Alter», einer von Theo Hartogh und Hans H. Wickel jetzt vorgelegten Studie, die neben vielen anderen Aspekten auch das Musizieren mit demenziell erkrankten Menschen untersucht:

Ganz allmählich – manche internationalen Betagten-Organisationen meinen: zu langsam – entdeckt auch die Gerontologie die Musik – aber auch die Musik die Alten. Dazu trägt einerseits die bekannte demographische Entwicklung bei, die nach gesellschaftlichen bzw. bildungs- und beschäftigungspolitischen Lösungsansätzen verlangt angesichts immer mehr rüstiger, ein breites Freizeit-Angebot nutzender und auch benötigender RentnerInnen – und andererseits die medizinische Forschung, welcher ein wissenschaftlicher Nachweis nach dem anderen gelingt, dass sowohl aktiv wie passiv genossene Musik teils frappante therapeutische Wirkung zu erzielen vermag. Hierzu gleich ein Zitat aus «Musizieren im Alter», einer von Theo Hartogh und Hans H. Wickel jetzt vorgelegten Studie, die neben vielen anderen Aspekten auch das Musizieren mit demenziell erkrankten Menschen untersucht:

«Mit der Alterung der Weltbevölkerung geht eine stetige Zunahme demenzieller Erkrankungen einher. Forscher warnen bereits vor einer globalen Alzheimer-Epidemie und berechnen, dass sich die Zahl der derzeit ungefähr 26 Millionen Demenzerkrankten bis zum Jahre 2050 vervierfachen wird, sofern bis dahin keine geeigneten Medikamente entwickelt werden. […] Alzheimer-Patienten sind selbst im fortgeschrittenen Stadium durch Musik ansprechbar, da die Hörrinde neben dem motorischen System weitgehend frei bleibt von neuronalen Veränderungen. Auditive Reize wie Lachen, Schreien und emotionale Prosodie wie glückliche oder traurige Stimmen können unbeeinträchtigt erkannt werden, während auf visuelle Reize größtenteils keine Reaktionen mehr gezeigt werden […] Aktives Musizieren und langjähriges kontinuierliches Üben auf einem Instrument scheinen jedoch eine präventive und verzögernde Wirkung zu haben. Außerdem kann Musik ganz wesentlich dazu beitragen, dass demenziell erkrankte Menschen emotional angeregt werden und damit eine zumindest vorübergehende Steigerung ihrer Lebensqualität erzielen […] Musik kann etwas bei den Kranken bewirken, was kein Medikament und auch keine verbale Ansprache in dem Maße und in der Unmittelbarkeit erreicht.» (Vergleiche hierzu auch u.a. «Hirnphysiologische Auswirkungen elementaren Musizierens in verschiedenen Lebensaltern»)

Die präventive bzw. therapeutische Funktion von Musik ist wie erwähnt nur eines der zahlreichen musik-geragogischen Themata, welche die beiden Wissenschaftler als «Arbeitsfelder und Methoden» in ihrem neuen Studien-Band behandeln. «Musizieren im Alter» bietet eine weitgesteckte, alle wesentlichen Bereiche der Musikgeragogik umfassende Bestandesaufnahme aktueller musikalischer «Aktivitäten für und mit Menschen im dritten und vierten Lebensalter». Die thematische Spannweite sei (in einem kleinen Auszug des Inhaltsverzeichnisses) hier stichwortartig gelistet:

Die präventive bzw. therapeutische Funktion von Musik ist wie erwähnt nur eines der zahlreichen musik-geragogischen Themata, welche die beiden Wissenschaftler als «Arbeitsfelder und Methoden» in ihrem neuen Studien-Band behandeln. «Musizieren im Alter» bietet eine weitgesteckte, alle wesentlichen Bereiche der Musikgeragogik umfassende Bestandesaufnahme aktueller musikalischer «Aktivitäten für und mit Menschen im dritten und vierten Lebensalter». Die thematische Spannweite sei (in einem kleinen Auszug des Inhaltsverzeichnisses) hier stichwortartig gelistet:

«Alter als Bildungsherausforderung – Musik in jüngeren Lebensjahren als Ressource für das Alter – Wirkungen von Musik – Bedeutung von Musik für den älteren Menschen – Dialogische Orientierung – Intergenerative Orientierung – Musik und Gesundheit – Musik und Demenz -Präventionsaspekte – Musik in Lebens- und Alltagskrisen – Musik in der Sterbebegleitung – Institutionen – Stationäre und teilstationäre Einrichtungen – Seniorenorchester, -chöre, -ensembles und -bands – Musikschulen – Hochschulen – Musizieren in Alteneinrichtungen und Pflegeheimen – Musik und Bewegung – Musikeinsatz bei Prävention und Rehabilitation der Motorik – Musikunterricht im Alter – Musikbezogenes Lernen im Alter – Instrumental- und Gesangsunterricht – Anforderungen an den Instrumentallehrer» u.v.a.

Exkurs: Die «Wiesbadener Erklärung» des Deutschen Musikrates

Anfangs Juni letzten Jahres publizierte der Deutsche Musikrat, der «Spitzenverband des deutschen Musiklebens», seine «Wiesbadener Erklärung». In diesem Aufsehen erregenden Manifest unter dem Titel «Musizieren 50+ – im Alter mit Musik aktiv», welches substantiell ohne weiteres auch auf die anderen europäischen Länder übertragen werden kann, sind zwölf Forderungen an Politik und Gesellschaft formuliert. Zentraler Kritik-Punkt ist dabei, dass «die gesellschaftspolitische Debatte und die damit einhergehende Bewusstseinsbildung um die Wirkungen von Musik im Hinblick auf die ‘Generationen 50+’ bislang so gut wie gar nicht geführt wird.»

Wir zitieren nachfolgend dieses Dokument, das sowohl Standort-Bestimmungen als auch Zukunfts-Perspektiven umreißt, in seinem vollen Wortlaut:

«Die Potentiale des demographischen Wandels und seine Probleme wie die zunehmende Vereinsamung älterer Menschen sind gesellschaftspolitische Herausforderungen, die dringend neuer bzw. verstärkter Lösungsansätze bedürfen. Die Musik kann dabei Chancen eröffnen, die kreativen Potentiale älterer Menschen in viel stärkerem Maße als bisher zu entfalten und in die Gesellschaft einzubringen. Mit dem Bild einer human orientierten Gesellschaft verbindet sich die Überzeugung, dass die Erfahrung mit Musik um ihrer selbst Willen als elementarer Bestandteil in jedem Lebensalter ermöglicht werden muss.

Die Möglichkeiten zum Erfahren von und zur Beschäftigung mit Musik sind für die Älteren signifikant unterentwickelt. Die Barrieren auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sind vorhanden, werden aber häufig nicht wahrgenommen. Dies überrascht umso mehr, als die gerontologische Forschung bereits seit einigen Jahren nachgewiesen hat, wie sehr die Musik auch prophylaktische und therapeutische Wirkungen hat und zur Wahrung von Identität beiträgt. Zudem hilft aktives Musizieren aus der Vereinsamung, indem es soziale Kontakte schafft und hilft Verluste zu verarbeiten.

So fehlen momentan in Deutschland fast durchgängig musikalische Angebote, die sich gezielt an ältere Menschen wenden. Zudem fehlt es meistens an geeigneten Bedingungen für musikalische Betätigungen in den Alteneinrichtungen. Der Deutsche Musikrat kann – angesichts der schon heute vorhandenen Altersarmut – nicht akzeptieren, dass zukünftig breite Bevölkerungsschichten, insbesondere im dritten und vierten Lebensalter von der kulturellen Teilhabe ausgeschlossen werden. Angesichts dieser Erkenntnisse ist es ein gravierendes Versäumnis, dass die gesellschaftspolitische Debatte und die damit einhergehende Bewusstseinsbildung um die Wirkungen von Musik im Hinblick auf die Generationen 50+ bislang so gut wie gar nicht geführt wird. Der Deutsche Musikrat fordert daher alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden auf, einen Masterplan ‘Musizieren 50+’ zu entwerfen, der die nachstehenden Eckpunkte umfassen sollte. Dabei muss die Umsetzung der Forderungen im Hinblick auf die Menschen mit Migrationshintergrund unter Berücksichtigung Ihrer kulturellen Wurzeln erfolgen.

-

Der Deutsche Musikrat fordert Parlamente, Regierungen und Parteien auf, in ihren Programmen und Handlungsfeldern die Notwendigkeit kultureller Angebote für alte Menschen zu verankern.

-

Damit sich das aktive Musizieren im höheren Lebensalter besonders wirksam entfalten kann, bedarf es einer qualifizierten und kontinuierlichen musikalischen Bildung im jüngeren Lebensalter.

-

Die Musik muss in der Altenpflege, der sozialen Altenarbeit, der Rehabilitation und der Therapie verstärkt eingesetzt werden. Dazu bedarf es einer qualifizierten Aus- und Fortbildung in der Musikgeragogik (Musik mit alten Menschen).

-

Die Hochschulen und Universitäten müssen die Studierenden gezielt auch für die fachspezifischen Anforderungen der Arbeit mit älteren Menschen qualifizieren. Die Fachdidaktik bedarf einer verstärkten Forschung.

-

Die Musikvereinigungen des Laienmusizierens im weltlichen wie kirchlichen Bereich sollten verstärkt Angebote für alle Altersgruppen – Generationen übergreifend –bereitstellen, die finanziell gefördert werden müssen.

-

Die Musikschulen müssen strukturell und finanziell in die Lage versetzt werden, Angebote für ältere Menschen bedarfsgerecht bereitstellen zu können. Dazu gehört eine Erweiterung des Angebotes, um auch bei denen die Motivation zum Musizieren zu wecken, denen bisher musikalische Erfahrungen vorenthalten wurden.

-

Die Möglichkeiten des individuellen und gemeinsamen Musizierens in allen Wohnbereichen, somit auch in Einrichtungen für ältere Menschen und Krankenhäusern, müssen geschaffen bzw. schon bei der Bauplanung berücksichtigt werden.

-

Die Bundesregierung ist aufgefordert, durch Pilotprojekte das Musizieren im höheren Lebensalter zu befördern. Dazu gehört auch der Dialog der Generationen, zum Beispiel durch die konzeptionelle Einbindung qualifizierter musikalischer Angebote in das Projekt der Mehrgenerationenhäuser.

-

Der Deutsche Musikrat und die Landesmusikräte sind aufgefordert, ihre Projekte im Hinblick auf die stärkere Gewichtung Generationen übergreifender Aspekte zu überprüfen und ggf. zu modifizieren durch die Einführung von Fördermaßnahmen für das Familienmusizieren.

-

Die Landes- und Bundesakademien sind aufgefordert, im Bereich der Musikvermittlung Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für das Musizieren im höheren Lebensalter und Generationen übergreifenden Musizierens zu entwickeln.

-

Die Kultureinrichtungen müssen ihre Angebote stärker auf die Bedürfnisse alter Menschen ausrichten. Hierbei soll auch dem Aspekt zunehmender Altersarmut Rechnung getragen werden.

-

Der Deutsche Musikrat ist aufgefordert, die Einrichtung eines Netzwerkes ‘Musik im Alter’ gemeinsam mit den musikalischen und sozialen Fachverbänden, sowie den politisch Verantwortlichen zu prüfen. Ziel des Netzwerkes muss es sein, flächendeckend älteren Menschen das eigene Musizieren und die Teilhabe am Musikleben zu ermöglichen und dafür eine bürgerschaftlich gestützte Infrastruktur zu schaffen, um sie in Ihrem Lebensumfeld zu erreichen.»

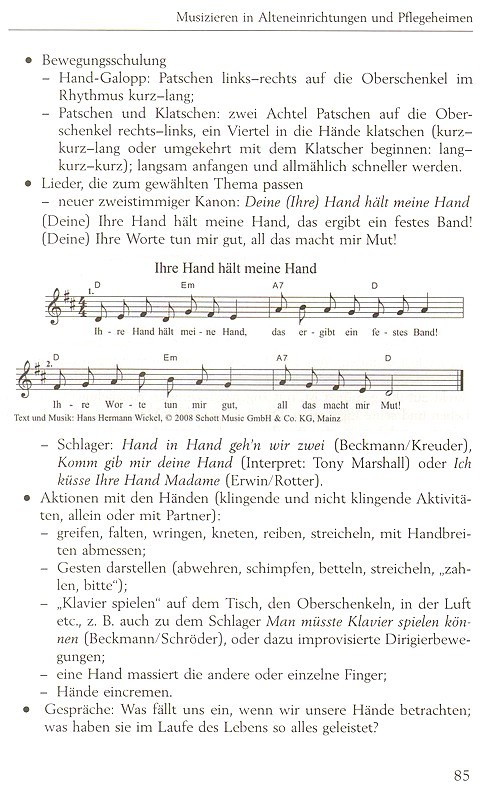

«Musizieren im Alter» ist eine die aktuelle wissenschaftliche Diskussion ausgewogen resümierende, dabei in manchen musik-pädagogischen bzw. -theoretischen und lern-psychologischen Aspekten durchaus methodisch-konkret werdende Abhandlung, die nicht nur weiten Teilen der Musik-Institutionen und -Lehrerschaften, sondern auch dem Altenpflege-Personal bis hin zu den betreuenden Angehörigen wertvolle Informationen, Anregungen und praktische musikalische Tipps bietet für den (Musik-)Alltag mit dem alten oder/und pflegebedürftigen Menschen. Für ein vertiefendes Studium fügte man dem Band ein umfangreiches Literatur-Verzeichnis an, erläuternd illustriert wird er mit zahlreichen Noten-Beispielen und anderem Bild-Material. Alles in allem eine äußerst verdienstvolle, fundierte Publikation des Schott-Verlages, die durchaus auch als Grundlagen-Lektüre dienen kann für den Einstieg in einen psychosozialen Bereich, dem inskünftig eine kaum zu überschätzende Bedeutung für die ganze Gesellschaft zukommen dürfte.

«Musizieren im Alter» ist eine die aktuelle wissenschaftliche Diskussion ausgewogen resümierende, dabei in manchen musik-pädagogischen bzw. -theoretischen und lern-psychologischen Aspekten durchaus methodisch-konkret werdende Abhandlung, die nicht nur weiten Teilen der Musik-Institutionen und -Lehrerschaften, sondern auch dem Altenpflege-Personal bis hin zu den betreuenden Angehörigen wertvolle Informationen, Anregungen und praktische musikalische Tipps bietet für den (Musik-)Alltag mit dem alten oder/und pflegebedürftigen Menschen. Für ein vertiefendes Studium fügte man dem Band ein umfangreiches Literatur-Verzeichnis an, erläuternd illustriert wird er mit zahlreichen Noten-Beispielen und anderem Bild-Material. Alles in allem eine äußerst verdienstvolle, fundierte Publikation des Schott-Verlages, die durchaus auch als Grundlagen-Lektüre dienen kann für den Einstieg in einen psychosozialen Bereich, dem inskünftig eine kaum zu überschätzende Bedeutung für die ganze Gesellschaft zukommen dürfte.

Theo Hartogh & Hans H. Wickel, Musizieren im Alter, Arbeitsfelder und Methoden, Schott Verlag, 160 Seiten, ISBN 978-3-7957-8733-2

Leseprobe

.

.

.

Find ich gut, dass das hier mal angesprochen wird. , an der Sache solltet Ihr dranbleiben. Ich meine, dass ich vor einiger Zeit woanders im Web zum gleichen Thema etwas gesehen habe.