Heute vor … Jahren

.

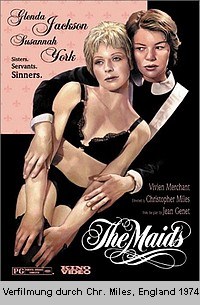

Ungeheure Träume träumender Ungeheuer

Über «Die Zofen» von Jean Genet

Walter Eigenmann

.

Am 17. April 1947 hat das Pariser Théatre de l’Athéne auf seinem Spielplan die Uraufführung eines Stückes, dessen Autor im Säuglingsalter von seiner Mutter, einer Prostituierten, der Fürsorge übergeben wird, und der schon in seiner Jugendzeit als Strichjunge, vagabundierender Dieb, Schwulen-Zuhälter und schließlich als mehrjähriger Sträfling jenes Verworfenen-Leben lebt, das später zur zentralen Staffage, ja zur zelebrierten Unter- und Gegen-Welt des totalen Werte-Negierens in fast allen seinen Romanen und Stücken erhoben wird. Die Rede ist von dem französischen Schriftsteller, Dramatiker und Poeten Jean Genet (1910-1986) – und von seinem absurd-grotesken Prosa-Einakter «Die Zofen» (Les Bonnes).

Am 17. April 1947 hat das Pariser Théatre de l’Athéne auf seinem Spielplan die Uraufführung eines Stückes, dessen Autor im Säuglingsalter von seiner Mutter, einer Prostituierten, der Fürsorge übergeben wird, und der schon in seiner Jugendzeit als Strichjunge, vagabundierender Dieb, Schwulen-Zuhälter und schließlich als mehrjähriger Sträfling jenes Verworfenen-Leben lebt, das später zur zentralen Staffage, ja zur zelebrierten Unter- und Gegen-Welt des totalen Werte-Negierens in fast allen seinen Romanen und Stücken erhoben wird. Die Rede ist von dem französischen Schriftsteller, Dramatiker und Poeten Jean Genet (1910-1986) – und von seinem absurd-grotesken Prosa-Einakter «Die Zofen» (Les Bonnes).

Die Zofen, das sind die Schwestern Claire und Solange, welche dienend gleichsam zum lebenden Mobiliar in der reichen Salon-Welt einer «gnädigen Frau» erniedrigt sind, die aber, ist die Herrschaft aus dem Haus, zu eigenem Spiel und Traum umsiedeln, um dort ihren Herrschafts-Trieben, ihren Vergeltungs-Sehnsüchten, ihrer gegenseitigen Hass-Liebe und ihrem Vernichtungsrausch zu frönen.

Der Mord als Katharsis

Ihr Mord-Plan, die Herrin zu vergiften, nachdem sie deren Geliebten bereits anonym denunziert und (wie sie meinen) für immer ins Gefängnis gebracht haben, ist der erste Schritt zur eigenen Erlösung, die das soziale Gefüge neutralisieren und die beiden Zofen selber im phantastmagorischen Rollen-Spiel als Dienerin und als Herrin installieren soll. Claire (als neue Herrin) und Solange verstricken sich qualvoll leidend und lüstern genießend zugleich in ihre grausam-lustvolle Traum-Flucht hin zur selbstgewählten Knechtschaft, die sie befreien soll. Der Zofen genüsslich-morbide Spiel-Lust an der Unterwerfung wie der Unterdrückung macht sie zu «Ungeheuern – wie wir selber, wenn wir dieses oder jenes träumen» (Genet). Als die psychologisch konsequent vorangetriebene Apotheose dieser Liebe-Hass- und Herrschaft-Unterwerfung-Ambivalenz naht, kippt die erst gespielt-virtuelle Identitäts-Flucht der beiden Zofen in die tragische Realität: Herrin ist nun Claire, und diese trinkt das für die «Gnädige» bestimmt Gift, «während Solange unbeweglich mit dem Gesicht zum Publikum steht, die Hände überkreuzt, als ob sie Handschellen trüge».

Der «Komödiant und Märtyrer Saint Genet», wie Sartre in seinem gleichnamigen umfangreichen Essay diesen sowohl biographisch wie literarisch solitären Skandal-Autoren nennt, interpretiert selber «Die Zofen» weder als Sozialkritiker noch als Psychologe oder gar Moralist, sondern als Poet: «Ich versuchte, eine Distanzierung zu erreichen, die gleichzeitig einen deklamatorischen Ton zulassen und es ermöglichen sollte, das Theatralische ins Theater zu bringen. Ich hoffte, dadurch die Charaktere abzuschaffen… und sie durch Symbole ersetzen zu können, die so weit wie möglich von dem entfernt sein sollten, was sie eigentlich verkörperten, und doch wieder eng damit verknüpft, um als einziges Bindemittel zwischen Autor und Publikum dienen zu können. Kurz, ich wollte erreichen, dass die Figuren auf der Bühne nur noch Metaphern dessen waren, was sie darstellen sollten.» Die selbstimaginierte Hass- und Ekel-Eskalation der Zofen wird so zur Zelebrierung eines Rituals, welches das Verbrechen als reinigende Kult-Handlung zentriert: Der Mord als Katharsis.

Auf die (im biographischen Kontext durchaus naheliegende) Frage, warum er nie einen Mord verübt habe, entgegnete einmal der homosexuelle Kriminelle und ewige Flüchtling Genet entwaffnend: «Wahrscheinlich, weil ich meine Bücher geschrieben habe». Und die Kompromisslosigkeit, mit welcher dieser Autor – dessen Leben sich vor einem bürgerlichen Blick wie ein einziger tragischer Witz ausbreitet – die überhöhende wie krankhaft überhöhte Leidensfähigkeit seiner Protagonisten bis zur bitteren Neige auskostet, wird nur noch übertroffen durch die absurden, schier irrealen Trivialitäten, welche all diese Düsternis und dieses Scheitern in Genets teils perversen, teils ins Religiös-Heilige gesteigerten Welt(en) auszulösen vermögen. Dass sich der Existenzialist Sartre und der frühe Cocteau sowie in der Folge solche namhaften Underground- und Beat-Schriftsteller wie Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac oder Gregory Corso bis zu Charles Bukowski auf Jean Genet als einen ihrer literarischen Animateure berufen, ist also keineswegs zufällig.

|

Die zwei Schwestern Die Inspiration für seinen «Zofen»-Handlungsrahmen holte sich Genet bei einem wahren Mordfall im französischen Städtchen Mans, wo die beiden Geschwister Christine (28) und Léa Papin (21) schon lange in einem bürgerlichen, äußert streng geführten Haushalt in der Provinzstadt Mans als Dienst-Mädchen angestellt waren. Wie sich die Tragödie abspielte, schildert Edmund White in seinem Buch «Jean Genet» (München 1993): |

Pakt mit dem Teufel

Von «NotreDame-des-fleurs» (1944) und seiner ständigen Konfrontation mit der Problematik des Tötens über «Le balcon» (1957) mit der zentralen Intention «Die Welt ist ein Bordell» bis hin zu der gigantomanen, theatralisch nicht mehr zu bewältigenden Totentanz-Opulenz der «Paravents» (1961) – Genet nannte diese seine «Wände» maßlos verniedlichend ein «Märchenspiel», ein «Fest, gewidmet den Lebenden wie den Toten» – durchzieht dabei das gesamte umfangreiche Genet-Oeuvre eine omnipräsente Spur der gewaltsamsten Obszönität und der obsessivsten Missachtung aller gesellschaftlich determinierten Moralität. Anders als etwa Henry Miller, dessen übersteigerte «literarische Sexualität» (zumindest anfänglich) banalste monetäre Ursachen hatte, ist Genet der wahrhaft Besessene, der Bilder-Junkie, der Apotheotiker auch der phallischen (präziser: homo-erotischen) Virilität, dem aller Unterleib zu Kopf steigt. Jean Genet, das ist ein einziger permanenter Tabu-Bruch, und das an Leib und Seele.

Zurecht ist in der Genet-Forschung auf die nicht nur thematische, sondern auch stilistische Parallelität Genets zur ebenfalls barock-opulenten Monströsität eines seiner «Vorgänger», nämlich des Marquis de Sade hingewiesen worden. Gleich wie bei jenem – und wieder anders als bei Miller – kommt die Prosa, kommen auch die Dramen Genets, bei all ihrer pervers-kriminellen Narration, seltsam reflektorisch daher, Dialoge und Schilderungen sind seitenweise versetzt mit quasi-philosophischen Exkursen – irritierende Reflexionen, welche die Symbolik einzelner Handlungsstränge selten erklären, meist vielmehr vorantreiben. In zwanghafter Fatalität breitet so fast jedes Genet-Werk je eine eigene wahrliche Ästhetik des Bösen aus – Der «Querelle»-Verfilmer Rainer Werner Fassbinder nennt das 1982 den «Pakt mit dem Teufel» -, die desillusionierende Analyse menschlichen Zusammenlebens wird zur buchstäblichen Sprach-Gewalt. In einem Geschwister-Dialog der «Zofen» wird das exemplarisch im Hinblick auf menschliche Bindungen formuliert: «Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich trösten, aber ich weiß, ich ekle dich an. Ich stoße dich ab. Ich weiß es, weil du mich anekelst. Liebe in Knechtschaft ist keine Liebe.»

Zwar sind die «Zofen» in ihrer psychopathischen Individualsphäre ein Drei-Personen-Binnenstück, aber deren unentrinnbar verstrickender Identitäts-Zwiespalt, eines der großen Leit-Motive Genets, hat Genet selber hochtransponiert in seine eigene, post-literarische Lebens-Phase, da er sich vornehmlich als politischer Aktivist betätigte: Als Vietnamkrieg-Gegner, aber auch als RAF-Sympathisant; als Arafat-Freund im palästinenischen Freiheitskampf, aber auch – weltweit kritisiert – als «einfühlsamer» Versteher des «Dichters» Hitler, über den er (nur ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg!) schreibt: «Dichter, der er war, verstand er, sich des Bösen zu bedienen. Er zerstörte um der Zerstörung willen, er tötete, um zu töten.» Und: «Der Führer schickte seine schönsten Männer in den Tod. Das war die einzige Möglichkeit, die er hatte, um sie alle zu besitzen.»

Zwar sind die «Zofen» in ihrer psychopathischen Individualsphäre ein Drei-Personen-Binnenstück, aber deren unentrinnbar verstrickender Identitäts-Zwiespalt, eines der großen Leit-Motive Genets, hat Genet selber hochtransponiert in seine eigene, post-literarische Lebens-Phase, da er sich vornehmlich als politischer Aktivist betätigte: Als Vietnamkrieg-Gegner, aber auch als RAF-Sympathisant; als Arafat-Freund im palästinenischen Freiheitskampf, aber auch – weltweit kritisiert – als «einfühlsamer» Versteher des «Dichters» Hitler, über den er (nur ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg!) schreibt: «Dichter, der er war, verstand er, sich des Bösen zu bedienen. Er zerstörte um der Zerstörung willen, er tötete, um zu töten.» Und: «Der Führer schickte seine schönsten Männer in den Tod. Das war die einzige Möglichkeit, die er hatte, um sie alle zu besitzen.»

Hier wird noch beim späten Genet ein zweites lebenslanges literarisches Motiv dieses Allegorien-Hymnikers auf den Punkt gebracht: Die Entindividualisierung der Protagonisten, die am Ende ihres Umwandlungsprozesses nur noch als existenzielle Nacktheiten vorhanden sind – als «Inszenierung ihrer äußerlichen Form», wie es die Genet-Analytikerin Michaela Wünsch einmal formulierte.

Wie fast alle seine Stücke wurde «Die Zofen» – der Dramen-Erstling Genets – vom schockierten zeitgenössischen Theater-Publikum nicht verstanden, sondern boykottiert, die Erstaufführung geriet zum Desaster, auch für den Regisseur Louis Jouvet. Noch war die Zeit 1947 nicht reif für einen Jean Genet – nicht für den Heiligen, und nicht für den Sünder. ■

.

.

.

leave a comment