Heute vor … Jahren

.

«Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde»

Über Joseph Haydns Oratorium «Die Schöpfung»

Walter Eigenmann

.

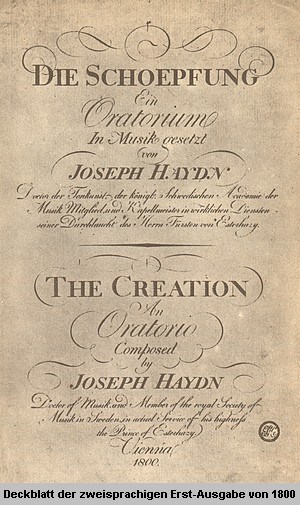

Am Abend des 30. April 1798 wohnt ein illustrer, allerdings nur privat geladender Kreis von Adeligen und Musik-Freunden, von «Gönnern und Kennern», quasi das gehobene Tout-Wien im fürstlichen Palais des Joseph Schwarzenberg der ersten Aufführung eines Werkes bei, das zum Inbegriff der Nach-Händelschen Oratorien-Komposition schlechthin wird, und das zum noch heute populärsten Stück seines Komponisten avanciert: «Die Schöpfung» von Joseph Haydn.

Am Abend des 30. April 1798 wohnt ein illustrer, allerdings nur privat geladender Kreis von Adeligen und Musik-Freunden, von «Gönnern und Kennern», quasi das gehobene Tout-Wien im fürstlichen Palais des Joseph Schwarzenberg der ersten Aufführung eines Werkes bei, das zum Inbegriff der Nach-Händelschen Oratorien-Komposition schlechthin wird, und das zum noch heute populärsten Stück seines Komponisten avanciert: «Die Schöpfung» von Joseph Haydn.

Hell begeistert reportiert der damalige Wiener Korrespondent des «Neuen teutschen Merkur» seine Eindrücke von diesem Konzert, bei dem Haydn dirigiert und Salieri am Flügel sitzt, nach Weimar: «Schon sind drei Tage seit dem glücklichen Abende verflossen, und noch klingt es in meinen Ohren, in meinem Herzen, noch engt der Empfindungen Menge selbst bey der Erinnerung die Brust mir. […] Die Musik hat eine Kraft der Darstellung, welche alle Vorstellung übertrifft; man wird hingerissen, sieht der Elemente Sturm, sieht es Licht werden, die gefallenen Geister tief in den Abgrund sinken, zittert beym Rollen des Donners, stimmt mit in den Feyergesang der himmlischen Bewohner. Die Sonne steigt, der Vögel frohes Lob begrüsst die steigende; der Pflanzen Grün entkeimt dem Boden, es rieselt silbern der kühle Bach, und vom Meersgrund auf schäumender Woge wälzt sich Leviathan empor.»

|

Das Oratorium Joseph Haydns «Die Schöpfung» (im Verbund mit seinem zweiten Oratorium «Die Jahreszeiten» / 1801) leitet eine Wende ein in der europäischen Oratorien-Geschichte bis zur frühen Wiener Klassik. Haydns weltweiter Erfolg begünstigte die Pflege des Oratoriums nun auch außerhalb des sakralen Raums, und der «Schöpfung» aufgeklärter Optimismus, ihr insgesamt unpathetischer, zwar tief-, aber nie trübsinniger Duktus und ihre theologisch mehr den Freuden denn den Leiden des Irdischen zugewandte, das «Positive» der Genesis betonende Grundhaltung – beispielsweise negieren Haydn und der Freimaurer Van Swieten den «Sündenfall» völlig! – spannt eine Entwicklungslinie über Mendelssohns «Elias» (1846) und Schumanns märchenhaftem Erlösungs-Mythos in «Paradies und Peri» (1843) bis zu Liszts «Legende von der heiligen Elisabeth» (1862) und deren ideeller Stoffnähe zu Wagners «Tannhäuser». Das 20. Jahrhundert sieht weder in stilistischer noch in formaler oder besetzungstechnischer Hinsicht eine Neu-Orientierung der Oratorien-Komposition. (Die Bezeichnung «Oratorium» ist übrigens abgeleitet vom frühen «Oratorio», dem Bet-Saal, wo Bibel-Lesungen und sonstige andächtige Betrachtungen – mit geistlichen Liedern, sog. «Lauden» – veranstaltet wurden.) Als großartige, teils gar szenisch aufführbare oratorische Werke wären für diesen Zeitraum mindestens Honeggers «Le roi David», Strawinskys «Oedipus rex» oder Schönbergs «Die Jakobsleiter» anzumerken. (W.E.) |

Der «Empfindungen Menge» des emphatischen Schreibers bei dem neuesten Opus des inzwischen als Symphoniker und Kammermusik-Genie berühmten, vor kurzem von zwei England-Reisen endgültig nach Wien zurückgekehrten Komponisten wird von all jenen geteilt, die am 7. und 10. Mai 1798 die (erneut privaten) Wiederholungen des Konzertes hören. Knapp ein Jahr später, am 19. März 1799, löst die erste öffentliche Aufführung im Hof-Theater (mit einem Riesenapparat von über 180 Musikern, ganz nach Händels monumentalem Vorbild in der Westminster Abbey) genau dieselbe ungeheure Faszination aus – «Die Schöpfung» geht endgültig auf ihren Siegeszug durch alle Kirchen und Konzertsäle der Welt.

Der «Empfindungen Menge» des emphatischen Schreibers bei dem neuesten Opus des inzwischen als Symphoniker und Kammermusik-Genie berühmten, vor kurzem von zwei England-Reisen endgültig nach Wien zurückgekehrten Komponisten wird von all jenen geteilt, die am 7. und 10. Mai 1798 die (erneut privaten) Wiederholungen des Konzertes hören. Knapp ein Jahr später, am 19. März 1799, löst die erste öffentliche Aufführung im Hof-Theater (mit einem Riesenapparat von über 180 Musikern, ganz nach Händels monumentalem Vorbild in der Westminster Abbey) genau dieselbe ungeheure Faszination aus – «Die Schöpfung» geht endgültig auf ihren Siegeszug durch alle Kirchen und Konzertsäle der Welt.

Wesentlichen Anteil nicht am Erfolg, aber am Entstehen des Oratoriums hat der niederländisch gebürtige Musik-Mäzen, einflussreiche Österreich-Diplomat, wohlhabende Konzert-Veranstalter, erfolglose Komponist und schließliche Präfekt der Kaiserlichen Hof-Bibliothek, Baron Gottfried van Swieten. Dieser umtriebige Aristokrat, dem alle drei Wiener Klassiker regelmäßig finanzielle Zuwendungen, Subskriptionen, Kompositions-Aufträge und Auftritts-Möglichkeiten verdanken, gründet Ende der 1780er Jahre mit einer Reihe von Adligen – darunter die Grafen bzw. Fürsten Esterhazy, Liechtenstein, Lobkowitz, Kinsky, Auersperg, Lichnowsky, Trauttmannsdorff, Sinzendorf und Schwarzenberg – seine musikalische (auch Freimaurer-)«Gesellschaft der Associierten», welche jährlich mehrere ihrer sog. «Akademien» veranstaltet und dabei Werk um Werk (von Bach bis Beethoven) aus der Taufe hebt. Für Haydn übersetzt Van Swieten – Librettist und musikalischer Idee-Lieferant zugleich – den ursprünglich englischen Oratorien-Libretto-Text eines (im übrigen nicht näher bekannten) Lidley – dessen Quellen seinerseits das Buch Genesis, die Psalmen sowie John Miltons Epos «Paradise Lost» bilden – ins Deutsche.  Das Libretto folgt in seinen beiden ersten Teilen dem biblischen Schöpfungsbericht über die Erschaffung von Himmel und Erde, Wasser und Land, Pflanzen und Gestirnen sowie der Erschaffung von Tier und Mensch, wobei die drei Erzengel die traditionelle Erzähler-Rolle des «Historicus» innehaben. Miltons Dichtung grundiert bei Haydn dann den dritten, «paradiesisch-idyllischen» Teil als Zitaten-Sammlung.

Das Libretto folgt in seinen beiden ersten Teilen dem biblischen Schöpfungsbericht über die Erschaffung von Himmel und Erde, Wasser und Land, Pflanzen und Gestirnen sowie der Erschaffung von Tier und Mensch, wobei die drei Erzengel die traditionelle Erzähler-Rolle des «Historicus» innehaben. Miltons Dichtung grundiert bei Haydn dann den dritten, «paradiesisch-idyllischen» Teil als Zitaten-Sammlung.

Während rein Rahmen-formal die schon bei Händel zu standardisierter Ausprägung geführte, bei Händel auch szenisch-dramaturgisch durchkomponierte gattungsspezifische Abfolge von Soli-, Chor- und Orchester-Passagen beibehalten wird, geraten Haydn die stilistischen, harmonischen, melodischen und satz- wie orchestertechnischen Aspekte dieses seines berühmtesten Alters-Werkes zur musikgeschichtlich bisher beispiellosen Höchstleistung. Haydns naiv-volkstümliche Frömmigkeit (in notabene vernunftbetonter «Aufklärungs»-Zeit) kontrastiert hier mit einer kompositorischen Raffinesse und einer Ausdrucksweite wie -tiefe, die weit über die «geordnete Klarheit» der Klassik hinaus in die tonmalerische «Programm-Musik» der Spätromantik weisen. Auf die zahllosen berühmtgewordenen Passagen dieser Partitur – vom «Chaos»-Urnebel der Ouvertüre bis zum grandios überhöhenden «Amen»-Schlusschor, vom C-Dur-«Licht» bis zum «Löwengebrüll» des tiefen Kontrafagotts, von den «Pastoral-»Oboen über das «Donnergrollen» im Blech bis hin zum Mücken-Schwirren in Streicher-Tremoli – sei hier nicht eingegangen, sondern die kompositorische Innovation nur anhand des Aspektes «Dynamik» gestreift, denn letztere erfährt in Haydns «Schöpfung» eine bedeutsame Entwicklung. Zwar hatte sich nämlich schon im Frühbarock (z.B. bei Locke) die dynamische Differenzierung des Einzeltones angebahnt, und in der Folge kennt Händel den Schwellmechanismus der Orgel, Rameau verwendet bereits graphische Zeichen fürs An- bzw. Abschwellen, und Stamitz’ «Mannheimer Schule» wurde u.a. bekannt durch ihr Orchester-Crescendo. Haydns «Schöpfungs»-Dynamik nun, jetzt bis in alle Einzelheiten ausgefeilt, führt einen Effekt in die Kirchenmusik ein, den ihm viele später nachmachen: Die überwältigende Wirkung des «Subito-piano» nach dem Forte bzw. Crescendieren. Beispielsweise im Chor (mit Terzett) «Der Herr ist groß» mit der zweimaligen dynamischen «Rückung» bei der Stelle «…und ewig bleibt sein Ruhm».

Notenbeispiel: Fugativer Chor-Satz (Engl. Fassung von «Die Himmel rühmen…»

Neben der höchst differenzierten Orchestertechnik, aber auch dem Haydn-typisch «eingänglichen», in der Stimmführung gleichwohl sehr emotionalen, fast «malenden» Arien-Melos der «Schöpfung» ist natürlich die spezielle Behandlung des mehrfach eingesetzten (Massen-)Chores in diesem Oratorium ein weiterer Grund für seine so erfolgreiche Rezeptions-Geschichte. Wiederum sei diesbezüglich nur ein Bereich sondiert, nämlich die Kontrapunktik – und abschließend der «frühromantische» Mendelssohn-Lehrer, Goethe-Vertoner, Orchester-Dirigent, «Liedertafel-»Gründer und Haydn-Zeitgenosse Carl F. Zelter (1756-1832) zitiert: «Die Arbeit an diesen Chören ist fast überall fugenartig. Die Themata sind faßlich, und die Kontrasubjekte und Reperkussionen treten frei und natürlich einher. Nirgends Dunkelheit oder Verwirrung, und selbst die Augmentationen sind klar und stark, obgleich nirgends streng. Der Ausdruck der Worte ist wahrer und kühner als in den Arien und Rezitativen, und die Instrumentalmusik über alle Beschreibung vortrefflich durch das Ganze gewirkt […]  Wenn aber junge, arbeitslustige Harmonisten an allen fugierten Chören dieses Oratoriums eine gewisse Leichtigkeit, Schlüpfrigkeit oder übermütige Freiheit nicht verkennen mögen; wenn sie bemerken müssen, daß in diesem großen Werke keine einzige strikte Fuge vorhanden ist: so mögen sie sich des ungeachtet gesagt sein lassen, daß, so leicht und so voll und fließend zu arbeiten nur dem möglich ist, der eine strikte Fuge mit allen ihren Attributen aufzustellen weiß. Solche Beispiele großer Meister sind für junge Künstler so verführerisch, daß sie die Kunst, fugenartig arbeiten zu lernen, wozu, bei dem entschiedensten Talente, ein anhaltender, jahrelanger Fleiß erfordert wird, gar zu gerne für eine leidige Schulfuchserei halten mögen. Es bedarf keines außerordentlichen Grades von Talent und Kunst, ein Stück hervorzubringen, in welchem man in eine Partitur von vielen Notensystemen ein Ding hineinpaßt, das Ungeübte um so eher für eine Fuge halten, je weniger es ihnen natürlich und gefällig scheint. Allein die Kunst, mit einem musikalischen Gedanken umzugehen, solchen auf eine interessante Art zu evolvieren und jede Stimme sprechen zu lassen, daß sie ein bedeutender Teil des Ganzen bleibe und das Ganze etwas Schönes sei, dazu gehört eine Übung im Fugensatze, die viel zu lange ist vernachlässigt worden; und zu Haydns unvergeßlichen Verdiensten gehört demnach auch dieses, daß seine trefflichen Kompositionen, ihr Feuer, ihre Wahrheit und Würze, großenteils dem schönen Gebrauche der Kontrapunkte und seiner Art zu fugieren zu danken haben; und Er, der mit seinem Genie und seiner ewig frischen Gedankenfülle alle seine Zeitgenossen hinter sich läßt, schämt sich nicht, seine Werke mit kontrapunktischen Schönheiten auszuschmücken, wodurch sie allen Veränderungen und Schicksalen der Zeit und Mode zum Trotz unsterblich bleiben werden, so lange die Musik eine Kunst heißt.»

Wenn aber junge, arbeitslustige Harmonisten an allen fugierten Chören dieses Oratoriums eine gewisse Leichtigkeit, Schlüpfrigkeit oder übermütige Freiheit nicht verkennen mögen; wenn sie bemerken müssen, daß in diesem großen Werke keine einzige strikte Fuge vorhanden ist: so mögen sie sich des ungeachtet gesagt sein lassen, daß, so leicht und so voll und fließend zu arbeiten nur dem möglich ist, der eine strikte Fuge mit allen ihren Attributen aufzustellen weiß. Solche Beispiele großer Meister sind für junge Künstler so verführerisch, daß sie die Kunst, fugenartig arbeiten zu lernen, wozu, bei dem entschiedensten Talente, ein anhaltender, jahrelanger Fleiß erfordert wird, gar zu gerne für eine leidige Schulfuchserei halten mögen. Es bedarf keines außerordentlichen Grades von Talent und Kunst, ein Stück hervorzubringen, in welchem man in eine Partitur von vielen Notensystemen ein Ding hineinpaßt, das Ungeübte um so eher für eine Fuge halten, je weniger es ihnen natürlich und gefällig scheint. Allein die Kunst, mit einem musikalischen Gedanken umzugehen, solchen auf eine interessante Art zu evolvieren und jede Stimme sprechen zu lassen, daß sie ein bedeutender Teil des Ganzen bleibe und das Ganze etwas Schönes sei, dazu gehört eine Übung im Fugensatze, die viel zu lange ist vernachlässigt worden; und zu Haydns unvergeßlichen Verdiensten gehört demnach auch dieses, daß seine trefflichen Kompositionen, ihr Feuer, ihre Wahrheit und Würze, großenteils dem schönen Gebrauche der Kontrapunkte und seiner Art zu fugieren zu danken haben; und Er, der mit seinem Genie und seiner ewig frischen Gedankenfülle alle seine Zeitgenossen hinter sich läßt, schämt sich nicht, seine Werke mit kontrapunktischen Schönheiten auszuschmücken, wodurch sie allen Veränderungen und Schicksalen der Zeit und Mode zum Trotz unsterblich bleiben werden, so lange die Musik eine Kunst heißt.»

MP3-Hörbeispiele

.

.

.

.

leave a comment