Essay von Mario Andreotti

.

Ist Dichten lernbar?

Über Sinn und Unsinn von Schreibseminarien

Prof. Dr. Mario Andreotti

.

In den letzten Jahrzehnten sind sie im deutschen Sprachraum, zunächst in Deutschland und dann auch in Österreich und in der Schweiz, wie Pilze aus dem Boden geschossen: Die verschiedenen, keineswegs immer billigen Schreibwerkstätten, Seminarien, Literaturkurse und Fernlehrinstitute für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Dazu kamen und kommen eine steigende Zahl von Büchern und Zeitschriften, die dem Leser mehr oder weniger deutlich suggerieren, sie enthielten «todsichere» Rezepte für ein gutes Schreiben. Das reicht dann von relativ neutralen Titeln, wie etwa dem «Verlegerbrief», über Titel, die wie «Grundlagen und Technik der Schreibkunst» schon handfester tönen, bis zu solchen, die unverhohlen versprechen, der Leser werde durch die Lektüre der betreffenden Publikation «garantiert schreiben lernen». Dieses zunehmende Angebot an Schreibhilfen, allen voran an Schreibwerkstätten und «Kursen für kreatives Schreiben», lässt einmal mehr die Frage aufkommen, ob sich denn das Dichten überhaupt lernen lasse. Es handelt sich um eine Frage, die fast so alt wie die Dichtung selber ist, und die im Verlaufe der Literaturgeschichte ganz unterschiedlich beantwortet wurde.

Ist Dichten also lernbar?

«Poetischer Trichter – Die Teutsche Dicht- und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI Stunden einzugießen» (Georg Philipp Harsdörffer, 17.Jh.)

Hätte man diese Frage einem Literaten etwa des 17.Jahrhunderts, also der Barockzeit gestellt, so hätte er sehr wahrscheinlich leicht verwundert zur Antwort gegeben, natürlich sei das Dichten lernbar, und dies genau so exakt wie beispielsweise das Malen oder das Musizieren. Wozu habe man denn die Poetik, wenn nicht dazu, dem Poeten die Regeln für sein literarisches Handwerk zu liefern. Man war damals nämlich der Überzeugung, ein Autor schreibe nur dann gut, wenn er bestimmte, durch literarische Autoritäten vorgegebene Regeln strikte beachte. So hatte beispielsweise ein Dramatiker, ob es ihm gefiel oder nicht, die berühmte Regel der drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, die angeblich auf die Poetik des Aristoteles zurückging, zu befolgen. Tat er dies nicht, so war er literarisch, und nur allzu oft auch gesellschaftlich, geächtet. In der Literaturwissenschaft spricht man deshalb von einer normativen Poetik, von einer Poetik also, die glaubte, die Schriftstellerei sei ein Handwerk wie jedes andere, das man nach bestimmten Regeln zu betreiben habe. Ein extremes Beispiel für diese normative Auffassung der Poetik ist der vielzitierte Nürnberger Trichter von Philipp Harsdörffer, der als «Anweisung, die Teutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden einzugiessen» gedacht war. Noch heute erinnern gewisse Lehrbücher der Dichtung, die sich mit ihren handfesten Schreibezepten fast wie Kochbücher geben, an diesen Nürnberger Trichter.

Dichten als subjektives Geschäft

Gegen Ende des 18.Jahrhunderts, literaturgeschichtlich mit dem Beginn des Sturm und Drang, wandelt sich das Bild: Die überkommene Vorstellung, die Dichtung habe einem bestimmten Regelkanon zu gehorchen, wird zunehmend durch die Ansicht abgelöst, sie habe möglichst originell, möglichst schöpferisch zu sein. «Kreativität» und «Originalität» -man denke etwa an die für die Stürmer und Dränger typische Wortschöpfung des «Originalgenies»- werden zu den beiden Leitbegriffen, welche die Dichtung der folgenden zwei Jahrhunderte weithin bestimmen sollten. Womit dieser Wandel in der Auffassung von Kunst zusammenhängt, ist einigermaβen offensichtlich: Wo der abendländische Mensch, wie dies seit der Aufklärung der Fall ist, seine Individualität, aber auch seine Autonomie den «Dingen» gegenüber «entdeckt», da hat dies Rückwirkungen auf das Selbstverständnis der Autoren. Sie fühlen sich nun nicht mehr als jene, die literarische Texte nach einer bestimmten, vorgeformten «Regelpoetik» machen, sondern als Menschen, die sich von ihrer schöpferischen Intuition, von einer Art Inspiration – die Nähe zur alten, religiös fundierten Vorstellung des «poeta vates» ist offenkundig – leiten lassen. Noch ein Friedrich Dürrenmatt huldigte dieser gleichsam irrationalen Auffassung von Dichtung und vom Autor, wenn er im Hinblick auf seine Stücke immer wieder den «poetischen Einfall» betonte.

Der eben skizzierte Wandel im Dichtungsverständnis ist nun äuβerst folgenreich: Hatte vorher die Ansicht bestanden, Dichten sei lehr- und lernbar, so trat seit dem Sturm und Drang mehr und mehr die Meinung zutage, sie sei ein derart subjektives Geschäft, dass sich dafür kaum auch nur einigermaßen verbindliche Normen aufstellen lieβen. Damit war es auch mit der Vorstellung von der Lernbarkeit des literarischen Handwerks gründlich vorbei. Dies erklärt weitgehend, warum es im deutschen Sprachraum Schulen für Architekten, Bildhauer, Maler und Musiker, kaum aber solche für Schriftsteller gibt. In den USA und beispielsweise auch in Russland ist das bekanntlich ganz anders: Da existieren an den Universitäten neben den literaturwissenschaftlichen eigene Schriftstellerfakultäten, in denen angehende Autoren, angeleitet durch Praktiker ihres Faches, das Formwissen um alle dichterischen Gattungen im eigentlichen Sinne lernen. Bei uns aber hält man so etwas für eine Sünde wider den Heiligen Geist der Dichtung, warnt man in einer oftmals geradezu grotesk wirkenden Scheu vor Meistersinger-Dürre und Nürnberger Trichter.

Dichten doch lernbar?

Freilich hat sich in den letzten Jahren auch im deutschen Sprachraum ein gewisser Sinneswandel vollzogen: Neben Literaturhäusern, die regelmäßig Autorenkurse anbieten, sind vor allem in Deutschland und Österreich eigentliche Schreibschulen und Literaturinstitute, wie beispielsweise die «schule für dichtung» in Wien, die «Schreibschule Köln» und das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, entstanden. Autorenaus- und weiterbildung, Begriffe, die noch vor einigen Jahrzehnten völlig verpönt waren, sind plötzlich in. Selbst der Schweizerische Schriftstellerverband, der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz, wie er neuerdings heißt, befasst sich inzwischen ernsthaft mit dem Gedanken, seinen Mitgliedern Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Form einer eigentlichen Schreibschule anzubieten.

«Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» (Gottfried Benn, Probleme der Lyrik, München 1959)

Diese jüngste Entwicklung hin zum Versuch, den Beruf des Schriftstellers zu professionalisieren, hängt unter anderem zweifellos mit dem veränderten Dichtungsverständnis der Moderne zusammen, wonach Poesie, anders als etwa in Klassik und Romantik, weniger Inspiration als vielmehr Machen bedeutet. Gottfried Benns berühmter Satz «Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» gilt nicht nur für die moderne Lyrik, sondern für die moderne Literatur, schon ihres betonten Kunstcharakters wegen, überhaupt. Das blieb nicht ohne Rückwirkung auf das Selbstverständnis der Autoren: Verstand sich der Autor seit dem ausgehenden 18.Jahrhundert als selbstmächtiger Schöpfer eines autonomen Werkes, bei dem Inspiration und Kreativität die zentrale Rolle spielten, so versteht er sich heute zunehmend als bloßer Arrangeur, der in harter Schreibtischarbeit Texte produziert, mit literarischen Formen und Techniken ‚experimentiert’. Daraus erklären sich die auffallend vielen intertextuellen Bezüge, wie sie gerade für moderne und postmoderne Werke typisch sind. Dies wiederum setzt voraus, dass sich die Schriftsteller unserer Tage gewisse Formen und Techniken lernend aneignen. Zu all dem hat sich bei der Mehrheit unter ihnen die Einsicht durchgesetzt, mit Begabung allein lasse sich heute den vielfältigen Kommunikationsanforderungen einer komplexen Gesellschaft nicht mehr ausreichend entsprechen. Stellen wir damit nochmals die unausweichliche Frage, die Gretchenfrage sozusagen, nach der Lehr- und Lernbarkeit des Dichtens und geben wir darauf, um jedes Missverständnis auszuschlieβen, gleich eine klare Antwort: Kein vernünftiger Autor, aber auch kein Literaturwissenschaftler glaubt heute im Ernst, dass Dichten ein bloβes, lernbares Handwerk sei. Allerdings finden sich, trotz dieser an sich unbestrittenen Erfahrung, noch und noch Schreibkurse und entsprechende Lehrmittel, die den Benützern weismachen wollen, jeder könne ein guter Schriftsteller werden, wenn er nur die richtige, vom betreffenden Institut oder Lehrmittel propagierte Methode verwende.

Was leisten Schreibseminarien wirklich?

Fragen wir zunächst nochmals, was sie nicht leisten. Alfred Döblin, einer unserer gröβten Epiker des 20.Jahrhunderts, hat auf diese Frage indirekt eine geradezu klassische Antwort gegeben, als er im Jahre 1926 in einem Essay schrieb: «Die guten Dichter haben ihre Intuitionen; die machen alle Anleihen überflüssig, und den schlechten ist so oder so nicht zu helfen.» Was Döblin damals in einem allgemeinen Sinne meinte, gilt gerade für Schreibseminarien in besonderem Maβe: sie vermögen – dies sei in aller Deutlichkeit gesagt – keine Begabungen, keine Genies zu züchten. Wer schriftstellerisch nun einmal untalentiert ist, den machen auch Kurse und Lehrmittel mit all ihren oftmals lautstark propagierten «technischen Kniffen» nicht zum Erfolgsautor. Wäre dem nicht so, dann müsste jeder Germanist ex officio ein guter Dichter sein, nur weil er während seines Studiums alle möglichen Formen literarischen Gestaltens zu lernen hat.

So lieβe sich denn am grundsätzlichen Sinn von Schreibseminarien zweifeln. Doch dann hätte man mich gründlich missverstanden. Schreibseminarien erfüllen durchaus ihren Zweck, wenn es darum geht, den Teilnehmern bestimmte handwerkliche Techniken des Schreibens zu vermitteln. Literarisch begabt zu sein, braucht nämlich noch lange nicht zu heißen, die verschiedenen literarischen Kunstmittel auch schon zu beherrschen. Das gilt schon für traditionelle Schreibweisen, deren Techniken, in der Lyrik etwa die einzelnen metrischen Formen, im Roman die unterschiedlichen Erzählhaltungen, sich der Autor, will er erfolgreich schreiben, bewusst werden muss. Das gilt vor allem aber in Bezug auf spezifisch moderne Kunstmittel, wie beispielsweise neue erzählerische Verfahren, die sich ohne ein gezieltes Lernen und Üben – dazu haben sich von Döblin über Brecht bis hin zu Günter Grass alle bedeutenden modernen Autoren immer wieder bekannt – kaum aneignen lassen. Und das gilt nicht weniger für Fragen, die sich rund um das Schreiben ergeben, auf solche der Schreibpsychologie, aber auch auf Fragen der Literaturkritik und des Verlagsvertrages. Man staunt diesbezüglich immer wieder, wie hilflos auch gestandene Autorinnen und Autoren wirken, wenn sie etwa mit verlags- oder mit urheberrechtlichen Problemen konfrontiert werden. Hier können Schreibseminarien zweifellos eine Art «Hilfestellung» leisten, vorausgesetzt freilich, dass ihre Leiterinnen und Leiter in den entsprechenden Bereichen ausgebildet sind. Damit allerdings hapert es noch weit herum: auf dem Gebiet der Schreibausbildung tummeln sich heute allzu viele, die über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen nur in Ansätzen oder gar nicht verfügen. Das gilt häufig gerade auch für praktizierende Autorinnen und Autoren, wenn sie als Leiter von Schreibseminarien auftreten und dann, weil sie selber die verschiedenen Möglichkeiten literarischen Gestaltens nicht ausreichend kennen, ihre eigene Schreibweise zum einzigen Gradmesser literarischer Qualität machen.

Schreibseminarien als Orte der Begegnung

Neben der Funktion der «Hilfestellung» – mehr kann und darf es nicht sein – erfüllen Schreibseminarien selbstverständlich noch weitere Funktionen, die mit Blick auf die besondere schriftstellerische Situation nicht unterschätzt werden dürfen. Da besteht für die Autorinnen und Autoren zunächst einmal die Möglichkeit, ihr poetisches Talent, im Vergleich mit andern Teilnehmern, relativ objektiv einzuschätzen. Man erlebt immer wieder, dass Autoren nach dem Besuch eines Schreibseminars feststellen, dass sie ihre Begabung überschätzt haben, und dann konsequenterweise einen andern Weg als den der Schriftstellerei einschlagen. Aber man erlebt zum Glück auch das Gegenteil: die Tatsache nämlich, dass Autorinnen und Autoren durch «Hilfestellungen», ja durch gezielte Schreibtipps, ihre schriftstellerische Begabung erst richtig entdecken. Und schlieβlich darf der psychohygienische Wert von Schreibseminarien nicht vergessen werden, wenn man bedenkt, wie sehr Schreibende als klassische ‚Einzelkämpfer’ mit ihren Texten häufig nicht nur bis zu deren Fertigstellung allein, sich selbst überlassen sind. Schreibseminarien geben ihnen da für einmal die Möglichkeit, während ein paar Tagen aus ihrer schriftstellerischen «Einsamkeit» auszubrechen und mit Gleichgesinnten – dies im wahrsten Sinne des Wortes – über ihre vielfältigen Probleme, die sie mit ihren Texten, aber auch mit Verlegern, Lektoren und Kritikern haben, zu diskutieren. Allein der Umstand erfahren zu dürfen, dass diese Probleme von andern angehört und ernst genommen werden, ja, dass andere Autorinnen und Autoren mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, dass man mit seinen Texten zudem eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, auch wenn es vorerst nur die eines Seminars ist, tut dann oftmals gut. Schreibseminarien – ja oder nein? Geht man von einem überkommenen, latent elitären Autorenverständnis aus (wer möchte nicht gerne zu den Auserwählten, den Begnadeten gehören!), so wird man die Frage ohne zu zögern mit «nein» beantworten. Ist man aber bereit einzugestehen, dass auch die Schriftstellerei ein Moment des Handwerklichen und damit des Lernbaren hat, dass sich beispielsweise eine ganze Reihe von Schreibtechniken rational aneignen lassen, dann wird man gerade heute, inmitten einer Welt des Wandels und spezialisierter Berufe, den Schreibseminarien eine gewisse Berechtigung kaum absprechen können. ■

__________________________________________

.

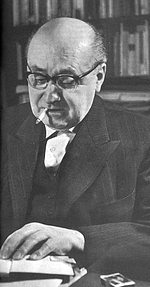

Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH

Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH

.

.

Themenverwandte Blog-Links

Schreiben im Beruf – Schreiben lernen? – Paro-Schreibkurs Basel – Thalia-Schreibwerkstatt Linz –Donnas Schreibprojekt – Schreibwerkstatt Graz – Literarische Sommerakademie 2009 – Literarische Expeditionen

leave a comment