Das Zitat der Woche

.

Vom Nihilismus

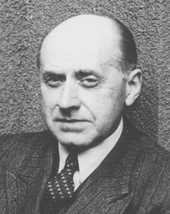

Gottfried Benn

.

Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.

Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.

Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.

Und neben diesen Wahrheiten tritt das Kaschemmenmilieu in Leben und Kunst als letzter Schrei auf, hier und damals entstand also der Stil, den wir bis in gewisse moderne Opern und Opernbearbeitungen verfolgen können: der Kult des Athleten, der Hymnus auf den Normalmenschen, die kindische Gesellschaftskritik: die Gerichte sollen abgeschafft werden, die Erziehung soll abgeschafft werden, die alten Sprachen als ungenial verboten werden, dafür hat man es mit den Trieben: dreckig soll der Mensch sein, die Frauen soll man tauschen und von anderen erhalten lassen, trinken soll man, denn Trinken ist billiger als Essen, und außerdem stinkt man danach, ja, selbst den Dadaismus, dessen Auftreten in Zürich und Berlin unsere Gegenwart kürzlich so interessant fand, finden wir in einem Roman der sechziger Jahre, dem Roman >Was tun< von Tschernischewsky, schon vor: Kunst heißt, lesen wir dort, zwei Klaviere in einen Salon rücken, an jedes eine Dame setzen, um jedes soll sich ein Halbchor bilden, und jeder Beteiligte singt oder spielt dann gleichzeitig recht laut ein anderes Lied vor sich hin. Dies wurde als die Melodie der Revolution und die Orgie der Freiheit bezeichnet. Wir sehen also, die geistigen Auswirkungen des geschichtsphilosophischen Materialismus beginnen in den sechziger Jahren, sind also mindetens achtzig Jahre alt, also eigentlich sind sie das Alte und das Reaktionäre. Eigentlich, und damit stoßen wir in die Zukunft vor, ist heute aller Materialismus reaktionär, sowohl der der Geschichtsphilosophie wie der in der Gesinnung: nämlich rückwärts blickend, rückwärts handelnd, denn vor uns liegt ja schon ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Ziel.Aus Gottfried Benn, Nach dem Nihilismus (Essay 1931)

.

Links. Gottfried Benn

Wie Gedichte entstehen – Hitler&Benn – Gedichte – Benn&Nationalsozialismus – Kleine Aster – Blinddarm – Herkunft Plagiat – Auf deine Lieder… –

.

.

.

leave a comment