Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt

.

Alexandra Fink: «20 Noten-Kreuzworträtsel für Fortgeschrittene»

Bereits mit ihren «50 Notenwitzen» sowie ihren «20 Noten-Kreuzworträtsel / Heft 1» sorgte die Musikpädagogin und Autorin Alexandra Fink für schmunzelnde Lernmotivation in den Musikschulzimmern. Nun legt sie nach für eher fortgeschrittene Noten-Zöglinge: 20 Kreuzworträtsel enthält das neue Heft aus der Nepomuk-Edition des Breitkopf&Härtel-Verlages. Nach festem Muster (Linke Seite = Zahlengitter, rechte Seite = Linien & Noten) werden mit amüsanten Zeichnungen nach Notennamen und Lösungswörtern gesucht.

Bereits mit ihren «50 Notenwitzen» sowie ihren «20 Noten-Kreuzworträtsel / Heft 1» sorgte die Musikpädagogin und Autorin Alexandra Fink für schmunzelnde Lernmotivation in den Musikschulzimmern. Nun legt sie nach für eher fortgeschrittene Noten-Zöglinge: 20 Kreuzworträtsel enthält das neue Heft aus der Nepomuk-Edition des Breitkopf&Härtel-Verlages. Nach festem Muster (Linke Seite = Zahlengitter, rechte Seite = Linien & Noten) werden mit amüsanten Zeichnungen nach Notennamen und Lösungswörtern gesucht.

Eröffnet wird der Band mit einer kurzen Zusammenstellung aller abgefragten Noten sowohl im Violin- als auch im Bass-Schlüssel, danach wird systematisch ein recht weiter Tonraum vom Großen Des bis zum Zweigestrichenen C abgefragt. – Eine schöne Aufbereitung des bei vielen Kids verpönten Musiknoten-Paukens. ■

Alexandra Fink: 20 Noten-Kreuzworträtsel für Fortgeschrittene, 48 Seiten, Edition Nepomuk / Breitkopf&Härtel, MN 13003

.

.

Caroline Sanderson: «Someone like… Adele»

Die ebenso rasante wie faszinierende Karriere der 1988 in London geborenen Pop-Sängerin und -Writerin Adele Atkins von der unbekannten Vorort-Altistin bis zum globalen Gesangs-Kultstar ist sogar für unsere schnelllebigen Pop-Zeiten beispiellos. Mittlerweile gibt der makellose, dabei sehr emotionale Livegesang dieser Künstlerin, begleitet nur von einem Flügel, auch der Musikkritiker-Presse einhellig Anlass zu Lob in den höchsten Tönen.

Die ebenso rasante wie faszinierende Karriere der 1988 in London geborenen Pop-Sängerin und -Writerin Adele Atkins von der unbekannten Vorort-Altistin bis zum globalen Gesangs-Kultstar ist sogar für unsere schnelllebigen Pop-Zeiten beispiellos. Mittlerweile gibt der makellose, dabei sehr emotionale Livegesang dieser Künstlerin, begleitet nur von einem Flügel, auch der Musikkritiker-Presse einhellig Anlass zu Lob in den höchsten Tönen.

Die englische Journalistin und Biographin Caroline Sanderson zeichnet mit großer Sympathie Adeles bisherigen Weg, legt neue Facetten ihrer noch jungen, aber starken Persönlichkeit und ihres internationalen Bezugsnetzes frei – und geht von verschiedenen Seiten her der Frage nach, warum das einzigartige Timbre und die Ausstrahlung dieser Stimme ein weltweites-Millionen-Publikum in den Bann zu schlagen und inzwischen sämtliche Chart-Listen zu erobern vermag. – Informativ geschrieben, mit einigen neueren Fotos. ■

Caroline Sanderson: Someone like… Adele, Biographie (Übersetzung aus dem Englischen), 208 Seiten, Bosworth Edition, ISBN 9783865437341

.

.

.

Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

Martin Tamcke: «Tolstojs Religion»

.

Suche nach einem gültigen Lebensentwurf

Jan Neidhardt

.

Lew Nikolajewitsch Tolstoj (1828-1910) zählt zu den bekanntesten russischen Schriftstellern und zu den größten Autoren der Weltliteratur überhaupt. Der Sohn einer russischen Adelsfamilie war dem Realismus verpflichtet und beschäftigte sich in seinem Werk insbesondere mit dem Gegenstand des Sinns des menschlichen Daseins.

Lew Nikolajewitsch Tolstoj (1828-1910) zählt zu den bekanntesten russischen Schriftstellern und zu den größten Autoren der Weltliteratur überhaupt. Der Sohn einer russischen Adelsfamilie war dem Realismus verpflichtet und beschäftigte sich in seinem Werk insbesondere mit dem Gegenstand des Sinns des menschlichen Daseins.

In «Tolstojs Religion» stellt sich der Theologe Martin Tamcke einer Annäherung an ein für Tolstoj lebensbeherrschendes Thema: der Spiritualität und dem «richtigen Leben». Tolstoj war von der Absicht getrieben einen für ihn gültigen moralischen Lebensentwurf zu entwickeln, der auf Basis seiner Religiosität bestehen sollte. Zentral war für ihn hierbei die Suche nach der Begegnung mit Gott. Ein Mensch, der sich derart intensiv wie Tolstoj auf die Suche nach dem Schöpfer begibt, wird auch an der Auseinandersetzung mit den offiziellen Vertretern der Kirche (besonders im Russland der damaligen Zeit) nicht vorbeikommen.

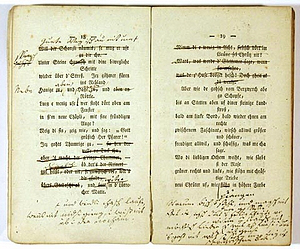

Literarisch leidenschaftliche Suche nach den menschlichen Grundwerten: Erste Manuskript-Seite von «Krieg und Frieden»

Das Buch macht sehr gut deutlich, wie Tolstoj letztlich hier keine Antworten fand. Die Auseinandersetzung war immer stärker von Kritik geprägt und führte schließlich zu seiner Exkommunizierung durch die orthodoxe Kirche. Auch Tolstoj selbst wurde durch seine Suche nach einem Lebensentwurf immer wieder vor persönliche Schwierigkeiten gestellt. So stellte er fest, dass ein gültiger Lebensentwurf immer im Verlauf eines bereits gelebten Lebens entsteht, welches meist den moralischen Ansprüchen nicht genügen kann.

Martin Tamcke schildert diese Schwierigkeiten sehr anschaulich und gut nachvollziehbar. Details oder eine Chronologie der Lebensgeschichte Lew Tolstojs spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle, es werden bestimmte Aspekte des Lebens und Werks des Autors beleuchtet, und das Buch setzt beim Leser schon gewisse Grundkenntnisse voraus. Tolstoj erscheint hier nicht unbedingt in einem ganz neuen Licht, doch Leben und Lebensbetrachtung werden in Hinblick auf das Religiöse gut erfahrbar.

«Tolstojs Religion» von Martin Tamcke ist eine gelungene Auseinandersetzung mit Tolstojs Suche nach dem «richtigen Leben», insbesondere im Hinblick auf sein religiöses Fragen. Tolstoj wird als Mensch mit sehr menschlichen Problemen gezeigt - eine interessante Ergänzung zu den originalen Werken des großen russischen Schriftstellers.

Was ich persönlich zudem spannend fand, sind die Entwicklungen in der russisch-orthodoxen Kirche und die Macht der Zensur im 19. bis frühen 20. Jahrhundert. Martin Tamckes Anspruch, Tolstoj «nicht zu einer Autorität für alternative religiöse Konzepte zu küren […], sondern ihn vor den gleichen menschlichen Grundfragen zu sehen, die sich vielen von uns auch heute stellen», wird in diesem Buch sehr gut eingelöst, da der Bezug auch zum heutigen Leben hergestellt werden kann, insbesondere hinsichtlich der vielen Möglichkeiten, die sich uns heute zu bieten scheinen. Das Buch erlaubt Vergleiche anzustellen, und es regt an Dinge zu hinterfragen… ■

Martin Tamcke: Tolstojs Religion – Eine spirituelle Biographie, Insel / Suhrkamp Verlag, 154 Seiten, ISBN 978-3458174837

.

.

Peter Gülke: «Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik»

.

«Was er bedeute und wolle»

Günter Nawe

.

Das ist das Schöne an Gedenktagen, dass sie immer wieder Dichter, Denker, Maler oder Komponisten aus der Gefahr der Vergessenheit erretten oder neue und anders gewichtete Aspekte von Leben und Werk an das Licht einer interessierten Öffentlichkeit bringen. In diesem Jahr waren und sind es vor allem Komponisten wie Chopin, Mahler und Robert Schumann, die Aufmerksamkeit erregten und zu vielfältigen Würdigungen Anlass gaben und geben.

Das ist das Schöne an Gedenktagen, dass sie immer wieder Dichter, Denker, Maler oder Komponisten aus der Gefahr der Vergessenheit erretten oder neue und anders gewichtete Aspekte von Leben und Werk an das Licht einer interessierten Öffentlichkeit bringen. In diesem Jahr waren und sind es vor allem Komponisten wie Chopin, Mahler und Robert Schumann, die Aufmerksamkeit erregten und zu vielfältigen Würdigungen Anlass gaben und geben.

Eine sehr gewichtige neue Arbeit ist Robert Schumann gewidmet. Von ihr soll hier die Rede sein – und von seinem (aus der Fülle vieler «Wortmeldungen») herausragenden Biografen Peter Gülke.

Gülke, Kapellmeister, Musikwissenschaftler und Musikdirektor in Dresden und Weimar, ist eine Ausnahmeerscheinung sowohl als Musiker wie auch als Autor umfangreicher Musikliteratur. Und das eben bekommt seiner großen Biografie – oder soll man besser sagen: seinem biografischen Essay – besonders gut. «Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik» ist deshalb auch keine chronologische Abfolge von Lebens- und Werkdaten, sondern eine thematisch gegliederte, musikologisch orientierte Arbeit.

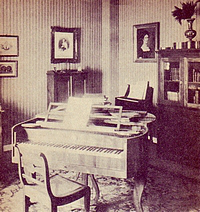

«Innige Verbindung von Musik und Dichtung»: Die von Schumann gegründete «Neue Zeitschrift für Musik» (1834)

Wichtig erscheint Gülke, die große romantische Gestalt des Komponisten darzustellen, der zwischen kreativem Überschwang und dem Zwang zu schöpferischen Vollendung seiner Kompositionen zu sehen ist. «Unter den Großen war er der Ungeduldigste. Entweder gelingt etwas sofort, oder es gelingt nie – das war die Prämisse seiner Arbeit, ausgewiesen durch kaum glaubliche, nur Mozart und Schubert vergleichbare Geschwindigkeit und Sicherheit im Vollbringen» – so Peter Gülke.

Leidenschaftlich war dieser Robert Schumann, der am 8. Juni 1810 in Zwickau geboren wurde, der im Alter von 44 Jahren dem Wahnsinn verfiel und am 29. Juli 1856 in einer Nervenheilanstalt in Bonn-Endenich verstarb, in vieler Hinsicht. Eine Pianistenlaufbahn wegen eines ruinierter Fingers blieb ihm verwehrt. Stattdessen widmete er sich ausführlicher Lektüre von Jean Paul und E. T. A. Hoffmann, Hölderlin und Poe, sowie der Abfassung von beachtlichen und beachtete Musikkritiken. Und schließlich dem Komponieren.

Eine sehr genaue Zeittafel ist übrigens dem Buch von Gülke angefügt. Leben und Werk – auch hier wird es deutlich – ist bei Robert Schumann eng verflochten. Das zu analysieren und zu bewerten hat sich Peter Gülke zur Aufgabe gemacht – und diese hervorragend gelöst.

Klavierwerke, Lieder, Sinfonien, Opern und ein Requiem – vielseitiger und umfangreicher ging es kaum. Und das von einem wilden, kreativen, ja versoffenen Genie. Gülke: «Auf der einen Seite war er störrisch, hochfahrend und stolz. Aber auf der anderen Seite war er ebenso oft wahnsinnig, oft zerknirscht, tief enttäuscht und in unendliche Depressionen versunken. Das geht unglaublich stark hin und her bei ihm». So gegensätzlich wie der Mensch ist auch sein Werk. «Die Träumerei» und manche Lieder wurden und werden unter dem Rubrum «romantisch» gehört – trotz vieler artifizieller Eigenheit und Raffinessen.

Zum «romantischen» Schumann gehört natürlich die Ehe mit Clara Schumann, auch wenn diese Ehe alles andere als nur romantisch war. Wenn zwei geniale Künstler zusammenkommen, bringt das zwangsläufig Interessenkonflikte, die ausgelebt und ausgekämpft werden müssen. So auch bei Robert und Clara, der er in unzähligen Liedern permanent Liebeserklärungen macht. Robert Schumann war im wahrsten Sinne eine zerrissene Persönlichkeit. Und Gülke weiß das – und lässt es uns wissen. Glück und Elend der Romantik also am Beispiel des Robert Schumann.

Dies alles erzählt Peter Gülke – er ist schließlich Musikwissenschaftler – unter dem Gesichtspunkt des Werkverständnisses. Und so wird das immense Werk des Robert Schumann ausführlich interpretiert. Denn, so Schumann selbst: «Es affiziert mich alles, was in der Welt umgeht, Politik, Literatur, Menschen – über alles denke ich in meiner Weise nach, was sich dann durch die Musik Luft machen, einen Ausdruck suchen will.»

Gülke hat sich mit den musikalischen und vielen ästhetischen Aspekten auseinandergesetzt. Er war den vielen Einflüssen auf der Spur und hat sie gefunden.

Ein brillanter Essay, eine großartige Monografie. Peter Gülke hat die Persönlichkeit Robert Schumanns eloquent, sprachlich geschliffen, vor allem aber mit großer Sachkenntnis – sowohl was das Biografische als auch das Werk mit seinen vielen Facetten angeht – dargestellt.

Peter Gülke hat in seiner neuen Biographie die Persönlichkeit Robert Schumanns eloquent, sprachlich geschliffen, vor allem aber mit großer Sach- und Fachkenntnis dargestellt – sowohl was das Biografische als als auch das Werk und dessen viele Facetten angeht. Ein brillanter Essay!

Robert Schumann hat, wie Gülke schreibt, «ein geordnetes Haus hinterlassen». Und er zitiert den Komponisten: «Man hüte sich als Künstler, den Zusammenhang mit der Gesellschaft zu verlieren, sonst geht man unter wie ich.» Peter Gülke hat stellvertretend den «Zusammenhang mit der Gesellschaft», mit uns, den Lesern, wieder hergestellt. Und etwas erreicht, was Schumann verwehrt blieb. Dem Besucher Joseph Joachim hat Schumann am Ende «zugeraunt», «er müsse von Endenich weg, denn die Leute verstünden ihn gar nicht, was er bedeute und wolle.» Wie wahr! ■

Peter Gülke: Robert Schumann – Glück und Elend der Romantik, 268 Seiten, Paul Zsolnay Verlag, ISBN 978-3-552-05492-9

.

.

Robert Zimmer: «Arthur Schopenhauer» (Biographie)

.

Ein durchweg zweideutiges Leben

Zum 150. Todesjahr von Arthur Schopenhauer

Günter Nawe

.

Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.

Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.

Denn es war für einen Denker und Gelehrten schon ein aufregendes Leben, das dieser 1788 in Danzig geborene Schopenhauer geführt hat. Eine Reihe von Lebensstationen gab es: Hamburg (hier erlernte er den Kaufmann-Beruf), Gotha und Weimar, Göttingen und Berlin, Rudolstadt und Dresden, und schließlich Frankfurt/Main. Dazu viele Reisen, schon als Kind mit Aufenthalten in Holland, England, Frankreich und der Schweiz. Später zwei Italienreisen. In Rudolstadt schrieb er seine Dissertation «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde», Grundlage für sein späteres Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» (1818). In Weimar gab es dann die Auseinandersetzung mit Mutter Johanna und Schwester Adele, die mit einem unkittbaren Zerwürfnis endete. Mit Goethe, den er verehrte, hatte er Kontakt über die «Farbenlehre», der Schopenhauer allerdings selbstbewusst und überheblich eine eigene Schrift «Über das Sehn und die Farben» (1816) entgegenstellte. Ein «durchweg zweideutiges Leben» also. Am 21. September 1860 ist der Philosoph Arthur Schopenhauer in Frankfurt/Main gestorben.

Zimmer versteht es, alle diese Ereignisse korrespondieren zu lassen mit den Anschauungen dieses gern als pessimistisch, misanthropisch und frauenfeindlich apostrophierten Einzelgängers mit dem Pudel, der allerdings auch Liebesbeziehungen, unter anderem mit einer Choristin der Berliner Oper, und uneheliche Kinder hatte. Stattdessen war – nach Zimmer – der Philosoph ein kosmopolitischer Denker (mit gutem Grund trägt diese Biografie den Untertitel «Ein philosophischer Weltbürger»), der es verstanden hat, abendländisches Denken mit fernöstlichen Weisheiten in Verbindung zu bringen.

Dies und sein Eigenwille brachte ihn zwangsläufig in Konflikt mir der bisherigen Philosophie und ihren Vertretern, die er neben sich nicht gelten ließ – außer Kant, den die akademische Philosophie missverstanden habe, und mit dem einzig er – Schopenhauer – auf Augenhöhe denken könnte. So ist besonders die Auseindersetzung mit seinen «Erzfeinden» Hegel, Fichte und Schelling und mit der gesamten akademischen Philosophie bemerkenswert. Den Vorwurf: «Die Philosophie-Profeßoren haben redlich das Ihrige gethan, um dem Publiko die Bekanntschaft mit meinen Schriften wo möglich auf immer vor zu enthalten. Beinahe 40 Jahre hindurch bin ich ihr Caspar Hauser gewesen.» wird er bis in seine letzten Jahre aufrecht erhalten.. Er rächt sich, indem er vom «ekelhaften Hegeljargon» spricht, von der «Hegelei» und von «Hegelianischen Flausen», und auch an allen anderen kein gutes Haar lässt.

Auch am Leser übrigens nicht. «Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn (den Leser) zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viel andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette, oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.» Auch wenn Schopenhauer gedichtet hat: «Daß von allem, was man liest, / Man neun Zehntel bald vergißt, / Ist ein Ding, das mich verdrießt./ Wer’s doch All auswendig wüßt’!»

Robert Zimmer erzählt in «Ein philosphischer Weltbürger» umfassend von Leben und Werk des Denkers Arthur Schopenhauer, der die deutsche Philosophie aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit hat.

So war er, dieser Arthur Schopenhauer, der einmal von sich sagte: «Das Leben ist eine missliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.» Und das tat er gründlich und prononciert, sodass sein Werk, vor allem die «Parerga und Paralipomena» (1851) mit den «Aphorismen zur Lebensweisheit», eine Art «Steinbruch» sind, aus dem sich jeder, was immer er will herausschlagen kann. Zum Beispiel Sprachpuristen, die gern sein Diktum gegen die «Sprachverhunzung» zitieren: «Empörend ist es, die deutsche Sprache zerfetzt, zerzaust und zerfleichst zu sehen, und oben drauf den triumphirenden Unverstand, der selbstgefällig sein Werk belächelt.»

Robert Zimmer erzählt umfassend und verständlich, sodass der Leser ein sehr komplexes Bild von diesem kosmopolitischen Denker und Schriftsteller, auch vom Menschen Schopenhauer und vom Philosophen erhält, der die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts maßgeblich erweitert hat. Vor allem hat er sie dank seiner verständlichen Sprache aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit. ■

Robert Zimmer: Arthur Schopenhauer – Ein philosophischer Weltbürger, Biografie, 316 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-423-24800-6

.

.

.

Fernando Pessoa: «Genie und Wahnsinn»

.

«Sei vielfältig wie das Universum»

Günter Nawe

.

Der Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» bildet den Abschluss der grandiosen Werkausgabe von Fernando Pessoa (1888 bis 1935) im Zürcher Ammann Verlag. Er fasst annähernd alle Nachlassfragmente zusammen, die von der großen Schlüsselfigur des portugiesischen Modernismus zu Themen wie Genie, Wahnsinn, Degeneration oder Psychopathologie niedergeschrieben worden sind.

Der Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» bildet den Abschluss der grandiosen Werkausgabe von Fernando Pessoa (1888 bis 1935) im Zürcher Ammann Verlag. Er fasst annähernd alle Nachlassfragmente zusammen, die von der großen Schlüsselfigur des portugiesischen Modernismus zu Themen wie Genie, Wahnsinn, Degeneration oder Psychopathologie niedergeschrieben worden sind.

Der junge Pessoa erweist sich darin als ein beachtlicher Kenner der geistigen Strömungen, die in Europa vor dem Ersten Weltkrieg im Umlauf waren und in der damaligen Zeit die intellektuelle Aufmerksamkeit beherrschten. Genannt seien stellvertretend Siegmund Freud, Max Nordau und Cesare Lombroso. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle so entstandenen Texte Frühschriften sind – aus der Zeit nach der Rückkehr Pessoas aus Afrika.

«Sei vielfältig wie das Universum» galt als Lebensdevise des Fernando Pessoa. Wie sehr er sich daran gehalten hat, zeigt sein Werk, das mit dem «Buch der Unruhe» des kurzsichtigen Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, mit den Büchern seiner Heteronyme Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos und António Mora nicht nur diese Vielfalt dokumentiert, sondern zu den ganz großen Werken der Weltliteratur gehört.

Mit dem Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» liegt also die «definitive, erweiterte Ausgabe der Werke Fernando Pessoas in neuer und überarbeiteter Übersetzung» vor, wie der Verlag zurecht feststellt. Und damit ein sehr schöner Abschluss einer hervorragenden Werkedition, für die der Ammann Verlag nicht genug zu loben ist.

«Verrücktwerden bedeutet, dass man zu leben beginnt». So befasst sich Pessoa im ersten Teil dieses Bandes mit den Gegebenheiten und Varianten von Wahnsinn und Genie, die sich nach seiner Auffassung gegenseitig bedingen. Es sind allerdings keine in sich geschlossenen Abhandlungen, sondern eher fragmentarische Texte. Es ist, wie der Herausgeber und Übersetzer Steffen Dix in seinem vorzüglichen Nachwort ausführt, eine Art der Selbstvergewisserung und der Selbstanalyse, der sich der Autor denkend und schreibend unterzieht. Diese Abhandlungen tragen aber wie auch die anderen Kapitel dieses Buchs dazu bei, das nachfolgende Werk des großen Schriftstellers etwas besser zu verstehen.

Das gilt auch für die literaturwissenschaftlich interessante «Fragestellung Shakespeare-Bacon», sowie die «Abhandlungen» zum Thema «Literatur und Psychiatrie» und «Über Kunst und Künstler». Spannend zu lesen auch die «Auszüge aus einigen Erzählfragmenten».

Damit also sind «wieder neue Masken Pessoas (…) ans Tageslicht befördert» worden. Werden es wirklich die letzten sein? Und was gibt die berühmte «Fundgrube», von der immer wieder einmal gesprochen wird, eventuell noch her? Wir dürfen gespannt sein. ■

Fernando Pessoa, Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuelle Biographie, aus dem Portugiesischen und Englischen von Steffen Dix, Ammann Verlag Zürich, 442 Seiten, ISBN 978–3–250–10456-8

.

.

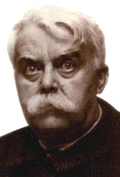

«Ich werde Verleger bleiben bis an die Bahre»

Interview mit Egon Ammann

.

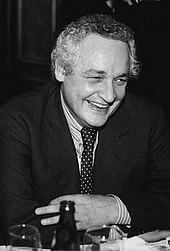

Verleger Egon Ammann (1993)

Günter Nawe: Herr Ammann, mit dem Band «Genie und Wahnsinn» liegt jetzt – so die Verlagsmitteilung – «die definitive, erweiterte Ausgabe der Werke Fernando Pessoas» vor?

Egon Ammann: «Genie und Wahnsinn» ist ein weiterer Band in der Reihe von Ammanns Ausgabe der Werke von Fernando Pessoa. Die Texte, die in diesem Band versammelt sind, sind tatsächlich auf dem neuesten Stand der portugiesischen Quellentext-Forschung.

GN: Wirklich – oder ist in der berühmten «Truhe» noch etwas zu finden?

EA: Noch ist die Ausgabe nicht abgeschlossen, es fehlen wichtige Pfeiler von Pessoas Werk: Einmal die Gedichte, die er unter seinem Namen Fernando Pessoa geschrieben hat, also Texte, die er keinem seiner Heteronyme zugeordnet hat; eine Auswahl aus diesem orthonymen Pessoa wird in der Übersetzung von Inés Koebel 2013 bei S. Fischer erscheinen. Ein weiterer Band mit eher theoretischen Texten zum Modernismus, inspiriert von Marinetti, wird 2012, übersetzt von Steffen Dix unter den Titel «Sensationismus», der portugiesischen Variante des Modernismus, ebenfalls bei S. Fischer erscheinen.

GN: Diese «Schriften zu einer intellektuellen Biographie» sind so etwas wie «Fingerübungen» des damals noch jungen Pessoa. Welchen Stellenwert haben sie nach Ihrer Meinung innerhalb des Gesamtwerks?

EA: Die Schriften zu einer, wie wir das Buch im Untertitel genannt haben, «Intellektuellen Biographie» Fernando Pessoas sind wichtig, da er sich mit beiden Themata Genie und Wahnsinn, mit Degeneration und Psychopathologie bis zu seinem Lebensende befasst hat, auch wenn die meisten der in diesem Band versammelten Texte aus seiner frühen Schaffenszeit stammen, also um 1907 bis zum Beginn des ersten Weltkriegs. Sie bieten so tatsächlich Einblick in die Seelenstruktur des bedeutenden Portugiesen.

GN: Die Edition der Werke Fernando Pessoas ist so etwas wie ein «Schlusspunkt» in einer großen und erfolgreichen Reihe bedeutender Werkausgaben: Ossip Mandelstam, Antonio Machado, Fjodor Dostojewski und Ismail Kadare. Und damit auch ein «Schlusspunkt» für den Verleger Egon Ammann. Warum?

EA: Sie haben nicht unrecht, dass wir mit Fernando Pessoa so etwas wie einen Schlusspunkt unserer editorischen Arbeit setzen, doch, wie gesagt, es werden noch zwei, drei Bände folgen, nicht mehr mit dem Impressum des Ammann Verlags, aber bei S. Fischer. – Und ein endgültiger Schlusspunkt wird die Ausgabe Pessoas nicht sein. Wir hatten vor zwei, drei Jahren mit zwei wichtigen Werken begonnen, einer Neuübersetzung von Dantes «Göttlicher Komödie» durch Kurt Flasch. Dieses Werk wird 2011 im Herbst bei S. Fischer erscheinen, ich darf es als Verleger begleiten. Und dann ein großer Roman, von seiner literarischen Bedeutung her wie von seinem Umfang, ein Italiener mit Namen Stefano d’Arrigo, hierzulande eher unbekannt, der Titel seines großen Romans «Horcynus Orca», eine moderne Odyssee, wenn Sie so wollen, die während der Landung de Alliierten auf Sizilien spielt. Ein großartiger Meerroman, der zu den großen Romanwerken des vorigen Jahrhunderts zählt. Dieses Werk wird voraussichtlich 2013 ebenfalls bei S. Fischer erscheinen. Und danach dürfte, mit Seiner Hilfe, Schluss sein.

«Ein hervorragendes literarisches Programm» (Zurlauben-Preisverleihung 1993): Über 800 Bücher im mehrfach prämierten Ammann-Verlagsprogramm

GN: Sie haben einmal gesagt: «Ich bin mit Leib und Seele Verleger». Und Sie waren es schließlich dreißig Jahre lang – und sehr erfolgreich. Gilt diese Aussage heute nicht mehr?

EA: Doch, ich bin Verleger und werde Verleger bleiben bis an die Bahre – oder Grube. Das ist und war mein Beruf.

GN: Hat Ihr Rückzug als Verleger etwas mit den Entwicklungen in der Branche zu tun, mit den neuen technischen Gegebenheiten oder auch mit den Veränderungen innerhalb der Literatur?

EA: Der Rückzug, das heißt die Schließung von «Ammann», hat verschiedene Gründe, auf die wir reagiert haben. Einer davon ist die Tatsache, dass wir mit unserer Branche auf der Schwelle einer Revolution stehen. Gutenberg wird nicht abdanken, davon bin ich überzeugt, aber das Geschäft wird andere Wege gehen, sowohl im herstellenden wie im vertreibenden Buchhandel. Das digitale Zeitalter steht ante portas, und dem wollte ich mich nicht mehr stellen. Das sollen die Nachfolgenden, die Jungen bewältigen.

GN: In Ihrem herausragenden Verlagsprogramm gibt es – parallel zu den genannten großen Übersetzungen von Autoren der zeitgenössischen Moderne – eine Vielzahl prominenter Gegenwartsautoren. Ich nenne nur Julia Franck, Thomas Hürlimann, Navid Kermani, Katja Oskamp. Was geschieht mit diesen Autoren und ihren Büchern – und allen anderen rund 800 Titeln – in Zukunft?

EA: Diese Autorinnen und Autoren, die zum Teil bei Ammann debütiert oder bis zuletzt in unserem Haus veröffentlicht haben, haben inzwischen neue Verlagspartner gefunden, worüber wir sehr froh sind. Für einige wenige suchen wir noch Verlage, ich bin zuversichtlich, dass wir auch für sie früher oder später neue Heimaten finden werden. Es sind durchweg ernstzunehmende, gute Schriftsteller und Dichter, die werden ihren Weg gehen.

GN: Sie sind eine herausragende Persönlichkeit, nicht nur als Verleger. Sie haben ein Stück weit mit Ihrem Verlag die literarische Landschaft geprägt. Was macht Egon Ammann vor diesem Hintergrund in Zukunft? Bleiben Sie auf die eine und andere Weise der Literatur erhalten?

EA: Wie ich schon ausgeführt habe, werde ich die Werkausgabe von Pessoa weiterhin begleiten, auch den Dante und den d’Arrigo, aber dann werde ich das Alter erreicht haben, wo ich mich mit mir und meinem Abtreten beschäftigen muss. Auch das wird Arbeit sein. – Ein Kollege von mir, Friedrich Witz, der Begründer des Artemis Verlags, hat seine Biographie mit dem vielsagenden Titel «Ich wurde gelebt» überschrieben. Ganz so ist es bei mir nicht gewesen, ich konnte und habe gestaltet, ich habe gedient, ja, und dann kommt die stille Besinnung auf das, was gewesen ist, die Rechenschaft, das Beschäftigen mit dem Abgang. Eine Biographie jedoch wird es nicht geben, so wichtig ist die nicht und bin ich nicht. ■

.Links: Ein anarchistischer Bankier – Go Lisbon

.

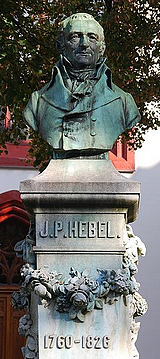

Ralph Ludwig: «Der Erzähler – Johann Peter Hebel»

.

«Regelrechte Leidenschaft zum Schreiben»

Günter Nawe

.

Rechtzeitig zum 250. Geburtstag des deutschen Dichters alemannischer Sprache Johann Peter Hebel hat sich der Theologe Ralph Ludwig, ein Landsmann von Johann Peter Hebel, des Jubilars angenommen.

Rechtzeitig zum 250. Geburtstag des deutschen Dichters alemannischer Sprache Johann Peter Hebel hat sich der Theologe Ralph Ludwig, ein Landsmann von Johann Peter Hebel, des Jubilars angenommen.

Ludwig, der aus seiner Sympathie für den Dichter keinen Hehl macht, hat einen sehr persönlich gefärbten Abriss einer Biographie verfasst. Dem Dichter Hebel ist er – wie er schreibt – auf zweifache Weise begegnet. Einmal als «Erzähler», zum anderen als «weiser Mann», der ihm vom Philosophen Ernst Bloch nahe gebracht worden ist. Kommt hinzu: der Dichter und sein Biograph verbindet die «lebenslange Sehnsucht nach dem heimatlichen Markgräfler Land».

Dies alles bestimmt die Diktion dieser Biographie, die der Autor vor allem am «Erzähler» festmacht. Nicht von ungefähr deshalb auch der Untertitel «Wie Johann Peter Hebel ein literarisches Schätzkästlein schuf». In kurzen Kapiteln betrachtet Ludwig das Werk des Dichters der «Alemannischen Gedichte – Für Freunde ländlicher Natur und Sitten» (1803), der Kalendergeschichten «Der Rheinländische Hausfreund» (1803-1811), des «Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes» (1811) und der «Biblischen Geschichten – Für die Jugend bearbeitet» (1824).

In allen diesen Werken zeigen sich, wie Ludwig schön nachweist, der Dichter natürlich, aber auch der Theologe (in seinem Verhältnis zu Religion und Christentum) und der Pädagoge. «Ihn trieb eine regelrechte Leidenschaft fürs Schreiben an, gemischt mit einem unbestechlichen Scharfblick für die Kunst der Sprache» – so der Biograph.

Über der Betrachtung des Werks verliert Ludwig nicht den Blick auf das Leben – beides, das wissen wir, bedingen sich in Persönlichkeiten wie Johann Peter Hebel. Kindheit und Jugend sowie schulische Ausbildung in Hausen, Basel und Karlsruhe; Theologiestudium in Erlangen, Lehrer in Lörrach, später Karlsruhe; 1798 Ernennung zum außerordentlichen Professor, verschiedene öffentliche und halböffentliche Funktionen, am Ende Prälat der evangelischen Landeskirche und Mitglied der ersten Kammer des Badischen Landtags.

Theodor Heuss über Hebel: «Hebel aber blieb lebendig… – nicht bloß deshalb, weil die Dankbarkeit des alemannischen Volkstums den Mann trägt, die Dankbarkeit dafür, dass er die Heimatsprache sozusagen druckreif gemacht hat, sondern weil in diesem bewussten und begrenzten Provinzialismus der Gedichte ein Weltgefühl umfasst ist, und weil in diesen mit sehr viel Zeitluft und mit aktuellem Zeitgeschehen angefüllten Anekdoten der Unterton des Bleibenden, Gültigen, des Ewigen, Ewig-Menschlichen mitklingt…»

So kann man auch Ludwigs Würdigung Johann Peter Hebels lesen. Seine Lebensbeschreibung ersetzt zwar nicht eine umfassendere, eine kritische Biographie – aber sie ist ein schöne Hinführung zum Dichter und seinem Werk. ■

Ralph Ludwig, Der Erzähler – Wie Johann Peter Hebel ein literarisches Schatzkästlein schuf, Wichern-Verlag, 120 Seiten, ISBN 978-3-88981-286-5

.

.

.

.

Christian Linder: Heinrich-Böll-Biographie

.

Vom «Schwirren des heranfliegenden Pfeils»

Dr. Wilma Ruth Albrecht

.

Christian Linders kürzlich veröffentlichte 617-Seiten-Biografie ist in Anlehnung an eine Metapher von Jean Paul «Das Schwirren des heranfliegenden Pfeiles» betitelt. Neuigkeiten über Heinrich Böll (1917-1985, 1972 Literaturnobelpreis) gibt es nicht. Neu ist allein der Blick, den Biograf Linder auf seinen Biografenden Böll wirft, und apart ist die Form wie sich der Biograf mit seinem Biografenden in Beziehung setzt – versucht Linder doch, wie in der Nachbemerkung ausgeführt, «ein Leben und ein Werk aus sich selbst heraus zu erklären und zu erkunden, wie ich diese Methode mit meinem eigenen Leben verbinden könnte.»

Christian Linders kürzlich veröffentlichte 617-Seiten-Biografie ist in Anlehnung an eine Metapher von Jean Paul «Das Schwirren des heranfliegenden Pfeiles» betitelt. Neuigkeiten über Heinrich Böll (1917-1985, 1972 Literaturnobelpreis) gibt es nicht. Neu ist allein der Blick, den Biograf Linder auf seinen Biografenden Böll wirft, und apart ist die Form wie sich der Biograf mit seinem Biografenden in Beziehung setzt – versucht Linder doch, wie in der Nachbemerkung ausgeführt, «ein Leben und ein Werk aus sich selbst heraus zu erklären und zu erkunden, wie ich diese Methode mit meinem eigenen Leben verbinden könnte.»

Diese mit geckenhafter Attitüde verbundene Doppelimmanenz ist deshalb ein problematischer Ansatz, weil ein Leben nicht «aus sich selbst heraus» erklärt werden kann, dieses sich vielmehr im hermeneutischen Zirkel windet; auch kann ein Werk nicht allein über die Biografie eines Künstlers bzw. Schriftstellers erschlossen werden.

Linder unterlegt seiner Biografie diese existentielle Fragestellung: «Zu fragen ist […] ob sein Werk aufgrund dieser durch die individuelle Besonderheit seiner Person und seiner Herkunft zu erklärenden Erkenntnischancen und Irrtümern unserem Blick aufs Leben und auf den Tod neue Sehweisen hinzufügen konnte; was Böll zum Beispiel unter ´Heimat´ verstand und ob das in seinen Büchern aufscheinende, meistens funzlig, sentimental-heimelig wirkende Dämmerlicht auf den alten Bildern, mit denen im Kopf er durch das Leben gereist ist und die er schreibend aufgestellt hat auf der Suche nach der verlorenen Heimat, für uns wirklich begehbare ´Heimwege´ bedeuten (wohin auch immer); aus welchen Erinnerungen nicht nur seines Gedächtnisses, sondern auch seines Körpers sein Werk überhaupt zusammengebaut ist…»

Diese Leitfragen will der Biograf in drei breit angelegten Kapiteln: «Der Reisende», «Der Staub der Trümmer» und «Das Imperium» beantworten.

Im ersten Kapitel wertet Linder vor allem Bölls «Briefe aus dem Krieg» aus und findet Bekanntes heraus: Böll wurde von Léon Bloys konservativ-mystischem Denken, das sich mit eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg verband, erheblich beeinflußt:

«Seine Kritik an der katholischen Amtskirche wegen ihrer Nähe zu den Reichen und der ´inhumanen Ellenbogenmentalität der Wohlstands-Katholiken´ hat Böll später in seinem Werk weitergeschrieben, in der direkt inspirierten und manchmal wörtlichen Nachfolge Bloys – dieser Einfluss findet sich von den frühen Nachkriegstexten über den Roman Ansichten eines Clowns von 1963 bis zu den letzten Romanen ‘Fürsorgliche Belagerung’ von 1979 und ‘Frauen vor Flusslandschaften’ von 1985.»

Von Bloy übernommen sind auch zentrale Motive und Themen wie Armut, Liebe, Religion und das Verhältnis zur modernen, kapitalistisch bestimmten Zeit.

Im zweiten Kapitel sucht Linder nach Bölls Hauptidentität als Schriftsteller. Er spürt sie vor allem in der eignen Familie, in den Trümmern und im Staub des Jahres 1945 auf. Sie erlaubten es Böll, Gerichtstag über Verursacher dieser Trümmerlandschaft, großes Kapital, Militär, konservative Politiker und autokratische Kirche, zu halten «und dem Verlauf der politischen Geschichte Widerstand» entgegenzusetzen, «indem er sein Leben und das seiner Familie und ihrer Privatmythologien erzählt…»

Nach Wiederaufbau, politischer, sozialer und wirtschaftlichen Restauration und der angeblich vor allem konsumgeprägten ´nivellierten Mittelstandsgesellschaft´ (Helmut Schelsky) des ´rheinischen Kapitalismus´ (Jürgen Becker) der alten Bundesrepublik Deutschland verflüchtigte sich freilich der Anklagegegenstand zunehmend. Das Sujet von Bölls Literatur und das kleinbürgerlich, heimatliche, von Kindheitsmustern geprägte Lebensideal illusionierte sich. Die Erkenntnis der Vergeblichkeit des Tuns führte auch Böll in zunehmende Depression, förderte seine Hinwendung zu kirchlicher Mystik und ließ ihn Trost in deren Sakramenten suchen.

Das dritte Kapitel kreist um die Bedeutung Bölls als «politischer Schriftsteller» und um dessen politisches Engagement. Böll war auch als um interessensbezogen-praktische «Einigkeit der Einzelgänger« (Dieter Lattmann) bemühter Autor kein exponierter politisch-realistischer Schriftsteller, verstand vielmehr sein «Schreiben als Verteidigung und Konservierung von Kindheit und der Stunde der Einfachheit.« Bölls Art des Schreibens rieb sich jedoch an der (bundes-) deutschen gesellschaftlichen Wirklichkeit und wirkte dadurch ebenso politisch wie seine moralischen, im humanen Christentum verankerten Forderungen (in) seiner politischen Publizistik aggressiv erschienen.

Der Schriftsteller als moralische Instanz: Manuskript-Auszug der «Verlorenen Ehre der Katharina Blum»

Linder führt seine assoziativen Gedankengänge so breit wie möglich aus. Er stützt sich auf lange Zitate aus Bölls Briefen und Artikeln, Ausführungen von Theoretikern und Kritikern sowie eitel-gefälligen Bölleinschätzungen durch Leute, mit denen Böll zeitweilig zu tun hatte, etwa dem Münstereifler Deutschlehrer und Autor Heinz Küpper, oder dem Biografen Linder selbst. Den Text überfrachten zu viele Wiederholungen und zu unkritische Einschätzungen; dies besonders am Schluss, wenn sich Linder als Böllspurensucher an Zeitzeugen der verfemten Juden von Drove (Kreuzau) heranmacht.

Im Gegensatz zu Linder kann ich nicht erkennen, dass Bölls Werk fremd daherkommt, sondern sehe eher, dass Böll als Schriftsteller «Grundsatzthemen der Nachkriegszeit» (um eine Biografenformel zu zitieren) aufgegriffen und gestaltet hat. Diese Grundsatzthemen wirken auch heute historisch nach und sind teilweise so aktuell wie etwa (nun freilich ganzdeutsche) Kriegsbeteiligung, Finanz- und Wirtschaftskrise, Arm-Reich-Gegensatz, amtskirchliche und religiöse Gegenaufklärung unterschiedlicher Schattierungen, politische Korruption und moralische Korrumpierung. Insofern könnte es dem nun erweiterten Sozialgebilde Deutschland gut anstehen, gegen die Zeit und ihren Geist schreibende Autoren wie Heinrich Böll – auch als ´moralische´ Instanz – zu haben.

Diese Böll-Biografie ist grottenschlecht geschrieben. Sie ist kaum lesbar. Sie muß auch nicht gelesen werden. ■

Christian Linder: Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils – Heinrich Böll – Eine Biographie, Matthes&Seitz Verlag, 616 Seiten, ISBN 978-3-88221-656-1

.

_________________________________

Geb. 1947 in Ludwigshafen/D, Promotion in Sozialwissenschaften, seit 1972 beruflich als Wissenschaftlerin, Stadt- & Regionalplanerin und Lehrerin tätig, 1989-1999 ehrenamtliche Stadtverordnete sowie Fraktions- und Ausschussvorsitzende im Rat der Stadt Bad Münstereifel, zahlreiche fachwissenschaftliche, essayistische und politische Publikationen und Online-Beiträge, lebt in Bad Münstereifel/D

.

.

.

.

.

.

leave a comment