Boris Gulko (u.a.): «Der KGB setzt matt»

.

Düsterer Blick hinter die Weltschach-Kulissen

Thomas Binder

.

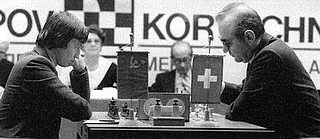

Die politischen Einflüsse auf das Weltschach in der Zeit des Kalten Krieges harren noch einer umfassenden Darstellung. Einzelaspekte sind immer wieder aufgegriffen worden, so von Garri Kasparow und Viktor Kortschnoi in autobiographischen Büchern oder in Werken über den WM-Kampf zwischen Spasski und Fischer.

Die politischen Einflüsse auf das Weltschach in der Zeit des Kalten Krieges harren noch einer umfassenden Darstellung. Einzelaspekte sind immer wieder aufgegriffen worden, so von Garri Kasparow und Viktor Kortschnoi in autobiographischen Büchern oder in Werken über den WM-Kampf zwischen Spasski und Fischer.

Die Autoren legen hier ihren Schwerpunkt auf die Manipulationen durch den sowjetischen Geheimdienst KGB. Leider können sie daher – etwa im Gegensatz zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit in der DDR – nicht auf Originaldokumente zurückgreifen. Ihre Darstellung muss also zwangsläufig hinter dem Anspruch einer wissenschaftlich dokumentierten Arbeit zurück bleiben.

Das Buch hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Dies beginnt bereits beim Blick auf die Liste der Autoren. Vier Namen stehen auf dem Einband: Boris Gulko, Viktor Kortschnoi, Wladimir Popow, Juri Felschtinski – und zumindest zwei davon lassen beim interessierten Schach-Enthusiasten Neugier und Vorfreude aufkommen.

Der Beitrag von Viktor Kortschnoi – immerhin eines der wesentlichen Opfer der beschriebenen Manipulationen – beschränkt sich aber leider auf ein mehrseitiges Nachwort ohne neue Erkenntnisse. Den Hauptteil des Buches bestreiten Gulko und das Autorenpaar Popow&Felschtinski mit etwa gleich langen Essays. Den amerikanischen Großmeister, der 1986 aus der Sowjetunion emigrierte, muss man in Schachkreisen wohl nicht vorstellen. Felschtinski ist ein amerikanischer Historiker, der ebenfalls aus der Sowjetunion emigriert war. Sein Forschungsschwerpunkt bleibt das Wirken des sowjetischen und russischen Inlands-Geheimdienstes. Einige Popularität erlangte er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem 2006 in London unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommenen Ex-KGB-Mitarbeiter Litwinenko. Ex KGB-Oberstleutnant Popow gehörte zu jener Abteilung, die den internationalen Sportverkehr überwachte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Geheimdienst emigrierte er nach Kanada.

Gemeinsam ist allen Autoren der Hass auf die kommunistischen Machthaber und deren Geheimdienst. Dass diese Emotion in ihren Ausführungen immer wieder Ausdruck sucht, kommt der objektiven Bewertung des Buches nicht unbedingt entgegen. Gerhard Josten hat es in seiner treffenden Rezension («Rochade Europa 3/2010») psychoanalytisch gedeutet, die Autoren würden nun «ihre Vergangenheit besser bewältigen können, als ohne diesen Rückblick». Ganz so weit möchte ich nicht gehen – aber Hass ist sicher ein schlechter Ratgeber, wenn man den Anspruch hat, ein historisch-politisches Enthüllungsbuch zu schreiben.

Gulkos Beitrag ist im Wesentlichen eine Schilderung der Repressalien, denen er und seine Gattin Anna Achscharumowa (selbst zeitweise eine Anwärterin auf die WM-Krone) ausgesetzt waren. Diese begannen etwa 1976, als sie sich weigerten eine Erklärung der sowjetischen Schach-Elite gegen den «abtrünnigen» Kortschnoi zu unterzeichnen. Zwei Jahre später stellten sie einen Ausreiseantrag, der schließlich 1986 genehmigt wurde.

Stark ist Gulko vor allem in den Passagen, in denen er detailreich von seinem Leben in jenem Jahrzehnt berichtet, sei es vom Hungerstreik, von Protestaktionen zum Interzonenturnier 1982 oder von der Manipulation der Frauen-Meisterschaft, als Anna kurz vor dem Titelgewinn stand.

Als wesentlichen Nutznießer der KGB-Politik macht Gulko den früheren Weltmeister Anatoli Karpow aus. Gewiss hat Karpow in der Sowjetunion weitgehende Privilegien genossen und sich diese auch durch eine gewisse Systemnähe – man kann es auch Opportunismus nennen – bewahrt. Inwieweit Karpow selbst im Hintergrund aktiv geworden ist, kann ich auch nach der Lektüre dieses Buches nicht beurteilen. Leider ist Gulko an vielen Stellen auf Vermutungen und Gerüchte angewiesen. Das macht dann auch Stellen wie die Behauptung, Karpow habe dank seiner KGB-Kontakte noch kürzlich ein Stück Land in Sibirien mit gigantischen Erdgasvorräten erworben und dabei 2 Milliarden Dollar gewonnen, für den unvoreingenommenen Leser schwer nachprüfbar.

So bleibt insgesamt ein unklarer Eindruck, den in Gulkos Bericht freilich die Passagen aus seinem eigenen Erleben mehr als wettmachen.

Noch wesentlich unklarer fällt die Bewertung des zweiten Hauptteiles aus. Der Historiker Felschtinski wird im Autorenporträt für «mehrere Dutzend Bände von historischen Dokumenten» gerühmt. Davon ist hier allerdings nicht viel zu lesen. Dokumente und Belege vermisst man fast völlig. Der Essay ist eine allgemeine Abrechnung mit dem KGB, wobei nahezu im Akkord einzelne Personen auf die Bühne geholt werden, von der sie ebenso schnell wieder verschwinden – ohne dass der Leser sich ein umfassendes Bild machen könnte oder auch nur deren Bezug zur Schachthematik erkennt. Erst gegen Ende gehen Felschtinski und Popow auf einige KGB-Aktionen im Umfeld der WM-Kämpfe Karpows gegen Kortschnoi bzw. Kasparow ein. Dass die sowjetische Führung hier auf Seiten Karpows stand und alles versuchte, ihm den WM-Titel zu sichern, überrascht schon nicht mehr. Dass dies soweit ging, Kortschnoi noch während des WM-Kampfes 1981 in Meran zu ermorden, sollte sich der Wettkampf ungünstig für Karpow entwickeln, ist hoffentlich eine paranoide Übertreibung.

Dem Anspruch einer historisch-dokumentarischen Darstellung kann dieses Buch nicht gerecht werden; darauf werden wir mit Blick auf die russischen Archive wohl noch lange warten müssen. Selbst die zwischen den Hauptautoren offene Frage, ob der KGB bei seiner Einmischung in das Weltschach allein aus eigenem Antrieb oder gemeinsam mit der Parteiführung handelte, muss vorerst offen bleiben.

Im Anhang findet man einen Brief von Popow an Felschtinski, in dem er vor allem auf die nach wie vor reale Bedrohung durch den (jetzt russischen) Geheimdienst eingeht. Die Anmerkung des Herausgebers, ohne diesen Brief hätte es das vorliegende Buch vermutlich nicht gegeben, bleibt ebenso nebulös, wie viele andere Andeutungen auf den 200 Seiten zuvor.

Dem interessierten Schachspieler sei das Buch empfohlen, wenn er sich eine gesunde kritische Distanz zu den notwendigerweise subjektiven Ausführungen der Autoren bewahrt. Die Erinnerungen Gulkos allein verdienen es, für künftige (und nicht nur schachspielende) Generationen bewahrt zu bleiben. ■

B.Gulko/V.Kortschnoi/W.Popow/J.Felschtinski, Der KGB setzt matt – Wie der sowjetische Geheimdienst die Schachwelt manipulierte, Excelsior Verlag Berlin, 216 Seiten, ISBN 978-3-935800-06-8

.

Themenverwandte Links

Spiegel: KGB half Karpow – Samaranch als KGB-Spion? – Oppositionsführer Garri Kasparow (SZ-Interview) – Phänomen Kortschnoj – Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann – Chess/Essen (Musical) –

.

Leseproben

.

.

.

leave a comment