Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»

.

Schach auf Wolke 7 ?

Dr. Mario Ziegler

.

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?

Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.

Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.

Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.

Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.

Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.

Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.

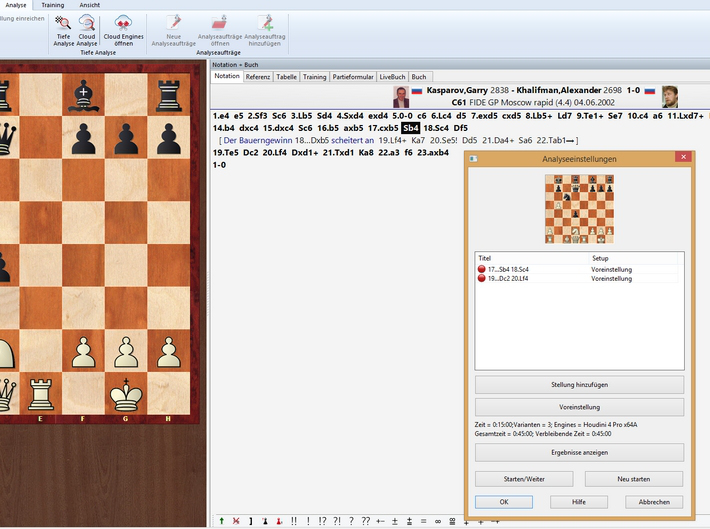

Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.

Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:

Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.

Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■

Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

13. Version des Chessbase-Schachprogrammes «Fritz»

.

Am Beginn eines neuen Weges

Dr. Mario Ziegler

.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

.

Technische Anforderungen

ChessBase selbst nennt als Mindestausstattung einen Pentium III mit 512 MB RAM, Windows XP, einer DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM sowie einem Internetzugang. Letzterer ist für die Programmaktivierung sowie natürlich für alle Funktionen notwendig, die das Internet voraussetzen (das Spielen auf dem Schachserver schach.de sowie auch die Let’s check-Funktion, siehe unten). Dass für die technische Ausstattung nach oben hin keine Grenze besteht und das Programm etwa von einem größeren Arbeitsspeicher bei der Rechenleistung profitiert, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

.

Neues und Bewährtes

Eines vorweg: Es ist weder möglich noch gewollt, eine Gesamtrezension dieses Programms vorzulegen. Allein das Handbuch von Fritz 13 – das diesmal nicht in gedruckter Form, sondern als PDF-File beigegeben wurde – umfasst 330 Seiten. Doch wäre es andererseits völlig überflüssig, dem interessierten Leser alle Details dieses vielseitigen Programms nahe bringen zu wollen; jeder der Fritz zum Spielen, Analysieren oder als Client für den Schachserver nutzt, wird die meisten für ihn wichtigen Funktionen bereits kennen. Ich werde folglich nicht über die mitgelieferte große Datenbank mit 2’563’944 unkommentierten Partien (die neuesten von September 2011) sprechen, nicht von den diversen Spiel- und Trainingsmodi, nicht von den zahlreichen Möglichkeiten, das Programm graphisch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und die Partien auf einem 2D-, 3D-, Marmor- oder Holzbrett, mit Figuren aus Eis oder auch zur Abwechselung mit Luftballons zu spielen (zu letztem konnte ich mir aber doch einen Screenshot nicht verkneifen – siehe rechts).

Stattdessen möchte ich mich im Folgenden auf die wirklichen Neuerungen gegenüber Fritz 12 konzentrieren. Hier fällt zunächst negativ ins Auge, dass ChessBase die Premium-Mitgliedschaft für den Schachserver, die der Nutzer bei Kauf des Programms erwirbt, von zwölf auf sechs Monate halbiert hat. Dies erscheint mir etwas am falschen Ende gespart, denn gerade der Server dürfte für viele Schachfreunde einer der Hauptgründe sein, sich das neue Programm anzuschaffen.

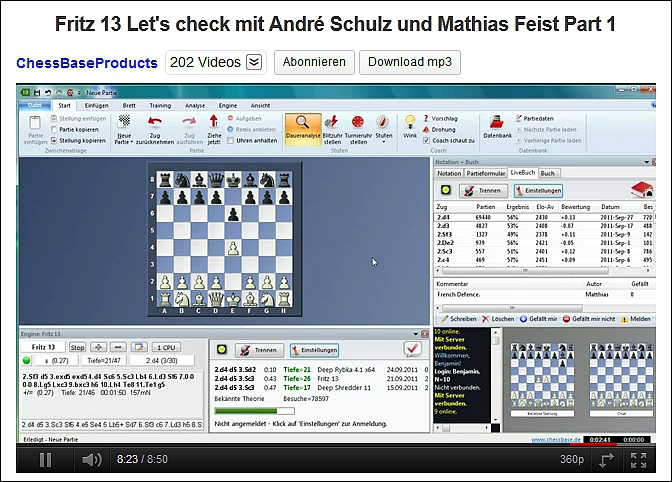

Fritz 13 auf Youtube: Programmierer Mathias Feist und Moderator André Schulz demonstrieren «Let’s check» anhand der «französischen» Anfangsstellung

Die wichtigste Innovation besteht ohne Zweifel in der sog. Let’s check-Funktion, einer Idee, an der ChessBase nach Aussage des Programmierers Mathias Feist etwa 2 Jahre arbeitete (vgl. auch TV Chessbase). Über einen eigens dafür eingerichteten Server können mit dem Computer erstellte Analysen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf dem Server werden zu jeder Stellung die besten drei Analysen gespeichert. Wer eine noch nicht analysierte Stellung auf diese Weise untersucht, hat die Möglichkeit, sie auf dem Let’s check-Server dauerhaft mit seinem Namen zu versehen (im Fritz-Jargon: «zu erobern»). Wird eine neue Analyse erstellt, die tiefgründiger ist als eine bereits gespeicherte, verdrängt sie diese, so dass die auf dem Server gespeicherten Untersuchungen im Laufe der Zeit immer präziser werden. Diese Analysen anderer Nutzer können im Gegenzug abgerufen und in die eigene Partie integriert werden.

.

Let’s check

Die Idee ist revolutionär: Der einzelne User kann auf seinem Privat-PC nur eine sehr geringe Menge an Zügen analysieren, besitzt er doch in der Regel nur eine oder zwei Engines, nur eine limitierte Hardware und vor allem nur begrenzte Zeit für eine Analyse. Doch wirft man alle diese Analysen in einen großen Topf und filtert die genauesten heraus, entsteht ein gewaltiger Wissenspool, zu dem jeder seinen Beitrag leisten und an dem jeder partizipieren kann. Dieses Prinzip des vernetzten Wissens, vergleichbar dem bekannten Internet-Nachschlagewerk Wikipedia, bietet dem Interessierten völlig neue Möglichkeiten. Man erhält Zugriff auf die Bewertungen anderer User und fremder Engines, kann von der eigenen Analyse abweichende Bewertungen vergleichen und dadurch zu neuen Ergebnissen oder zumindest zu neuen Ideen kommen, in welche Richtung man weiter analysieren könnte. Allerdings muss auch hier auf die zeitliche Einschränkung hingewiesen werden: Der Let’s check-Zugang mit Fritz 13 endet am 31. Dezember 2014.

Als Beispiel habe ich eine der spektakulärsten Partien der Schachgeschichte gewählt, den Sieg des polnischen Meisterspielers Zukertort gegen den Engländer Blackburne beim Turnier von London 1883. Die Varianten und Bewertungen sind diejenigen der Let’s check-Analyse, ich habe lediglich das Diagramm eingefügt:

Zukertort,Johannes Hermann – Blackburne,Joseph Henry

London, 1883

1.c4 e6 0.19/20 2.e3 0.05/20 [2.Sf3 Sf6 3.Sc3 0.19/20 ; 2.d4 d5 3.Sf3 Houdini 2.0 w32 0.16/25 ; 2.d4 Sf6 3.Sf3 Deep Rybka 4 x64 0.13/22 ] 2…Sf6 0.13/19 [2…Sf6 3.d4 d5 0.05/20 ; 2…Sf6 3.Sc3 d5 Houdini 1.5 x64 0.10/21 ; 2…Sf6 3.Sc3 Sc6 Fritz 13 0.05/18 ] 3.Sf3 0.04/22 [3.Sf3 b6 4.Sc3 0.13/19 ; 3.Sc3 Le7 4.Sf3 Fritz 13 0.16/22 ; 3.Sf3 c5 4.d4 Houdini 2.0 x64 0.16/22 ] 3…b6 0.25/23 [3…d5 4.d4 c5 Houdini 1.5 x64 0.04/22 ; 3…c5 4.Le2 d5 Deep Rybka 4 x64 0.12/18 ; 3…d5 4.d4 Ld6 0.20/20 ] 4.Le2 [4.d4 Lb4+ 5.Sbd2 Houdini 2.0 x64 0.25/23 ] 4…Lb7 5.0–0 d5 6.d4 0.10/21 Ld6 0.04/23 [6…dxc4 7.Sc3 a6 Houdini 2.0 x64 0.10/21 ] 7.Sc3 0.08/20 [7.cxd5 exd5 8.Sc3 Stockfish 2.1.1 0.04/23 ] 7…0–0 [7…0–0 8.cxd5 exd5 Houdini 1.5 w32 0.08/20 ] 8.b3 Sbd7 9.Lb2 De7 10.Sb5 Se4 11.Sxd6 cxd6 12.Sd2 Sdf6 13.f3 Sxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Lxc4 d5 16.Ld3 Tfc8 0.97/24 17.Tae1 [17.a4 a5 18.Tfc1 Deep Fritz 10 0.83/19 ] 17…Tc7 18.e4 Tac8 19.e5 Se8 20.f4 g6 1.32/18 21.Te3 [21.Te3 Sg7 22.g4 Deep Fritz 10 1.32/18 ; 21.g4 f5 22.gxf5 0.96/26 ; 21.g4 f5 22.g5 Fritz 13 0.82/22 ] 21…f5 22.exf6 Sxf6 23.f5 Se4 24.Lxe4 dxe4 3.09/18 25.fxg6 [25.fxg6 Deep Fritz 10 3.09/18 ; 25.fxg6 h5 26.Tf7 Fritz 13 3.35/23 ] 25…Tc2 26.gxh7+ Kh8 27.d5+ 7.65/16 e5 14.45/18 [27…Txb2 28.Dxb2+ e5 Fritz 13 7.65/16 ]

28.Db4 12.25/12 [28.Db4 Deep Fritz 10 14.45/18 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Fritz 13 13.52/19 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Houdini 2.0 x64 12.75/15 ] 28…T8c5 299.89/14 [28…Te8 29.Tf8+ Dxf8 Fritz 13 12.25/12 ] 29.Tf8+ 299.91/9 [29.Tf8+ Dxf8 30.Lxe5+ Fritz 13 299.89/14 ] 29…Kxh7 299.92/13 [29…Dxf8 30.Lxe5+ Dg7 Fritz 13 299.91/9 ] 30.Dxe4+ [30.Dxe4+ Kg7 31.Tg8+ Fritz 13 299.92/13 ] 30…Kg7 299.93/15 31.Lxe5+ 33.16/15 [31.Tg8+ Kxg8 32.Dg6+ Fritz 13 299.93/15 ] 31…Kxf8 [31…Kxf8 32.Lg7+ Kg8 Fritz 13 33.16/15 ] 32.Lg7+ Kg8 [32…Kg8 33.Dxe7 Tc1+ Fritz 13 299.82/13 ] 33.Dxe7 1–0

Wie man sieht, sind sich die Engines über das Damenopfer 28.Db4 völlig einig, während es zuvor einige Meinungsverschiedenheiten gibt. Im 17. Zug ließ ich meine Engine (Fritz 13) eine Daueranalyse durchführen. Wie schon Deep Fritz 10 in der vorgefundenen Analyse plädierte auch mein Fritz 13 für 17.a4:

Nach einiger Zeit rückte meine Analyse an die erste Stelle und verdrängte die dort zuvor befindliche Analyse des Users Oldlittemaster.

Damit kommen wir zur Frage der Zielgruppe. Let’s check ist ein Werkzeug für ambitionierte Spieler und Trainer, die sich über die neuesten Entwicklungen der Eröffnungstheorie auf dem Laufenden halten oder einfach möglichst tiefgründige Analysen anfertigen wollen. Dem Gelegenheitsspieler bietet die Funktion dagegen wenig: Wer lediglich seine Partien verwalten oder eine schnelle Fehlerüberprüfung durchführen möchte, kommt gut ohne Let’s check aus.

.

Fazit

Fritz 13 realisiert mit seiner neuen Let’s check-Funktion eine Neuerung, die den für die Anwenderschaft zentralen Bereich der Partieanalyse innovativ weiterbringen wird. Ansonsten wird gegenüber Fritz 12 wenig Weiterführendes geboten. Wer hingegen noch keine oder nur eine ältere Programm-Version hat, kann beim neuesten Chessbase-Kind unbesorgt zugreifen.

Wenn das Handbuch schreibt, die Let’s check-Funktion werde «die Schachwelt auf Jahre in Bewegung halten und revolutionieren», so sind dies große Worte. Dennoch hat mich das Konzept und die Umsetzung überzeugt. Es ist meines Erachtens sehr zu begrüßen, dass nach vielen Verbesserungen, die in den vergangenen Versionen von Fritz auf dem Gebiet der Multimedia und des Onlineschachs vorgenommen wurden, nun eine Neuerung realisiert wurde, die den zentralen Bereich der Partieanalyse substantiell weiterbringen wird.

Über diese Innovation hinaus bietet Fritz 13 wenig Neues, so dass das Programm für einen Besitzer von Fritz 12, der Let’s check nicht benötigt, kein Pflichtkauf ist. Wer noch keine oder nur eine ältere Fritz-Version besitzt, kann dagegen beim neuesten Kind des Hauses ChessBase unbesorgt zugreifen. ■

Fritz 13, DVD-Schach-Software, ChessBase, ISBN 978-3-86681-250-5

.

.

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Michael Richter: «Geheimnisse der Planfindung»

.

Wegweiser im Dschungel der Strategie

Dr. Mario Ziegler

.

Den richtigen strategischen Plan ausfindig zu machen, gehört zu den wohl schwierigsten Aufgaben einer Schachpartie. Kann man für Eröffnung und Endspiel die erprobten Ergebnisse der Theorie heranziehen und in taktisch betonten Stellungen auf zahlreiche mehr oder weniger bekannte Muster zurückgreifen, die als Indizien für das Gelingen einer Kombination dienen können, sind viele Spieler unschlüssig über das Vorgehen in positionellen Stellungen. An diesem Punkt setzt die DVD des Berliner Internationalen Meisters und Trainers Michael Richter ein. An Hand von 40 Trainingslektionen (plus Einführung und Schlussbemerkungen – letztere auf der DVD unnötigerweise mit dem Anglizismus «Outro» bezeichnet) – soll der Zuschauer in die Lage versetzt werden, aus einer Beurteilung der konkreten Stellung den richtigen Plan abzuleiten.

Den richtigen strategischen Plan ausfindig zu machen, gehört zu den wohl schwierigsten Aufgaben einer Schachpartie. Kann man für Eröffnung und Endspiel die erprobten Ergebnisse der Theorie heranziehen und in taktisch betonten Stellungen auf zahlreiche mehr oder weniger bekannte Muster zurückgreifen, die als Indizien für das Gelingen einer Kombination dienen können, sind viele Spieler unschlüssig über das Vorgehen in positionellen Stellungen. An diesem Punkt setzt die DVD des Berliner Internationalen Meisters und Trainers Michael Richter ein. An Hand von 40 Trainingslektionen (plus Einführung und Schlussbemerkungen – letztere auf der DVD unnötigerweise mit dem Anglizismus «Outro» bezeichnet) – soll der Zuschauer in die Lage versetzt werden, aus einer Beurteilung der konkreten Stellung den richtigen Plan abzuleiten.

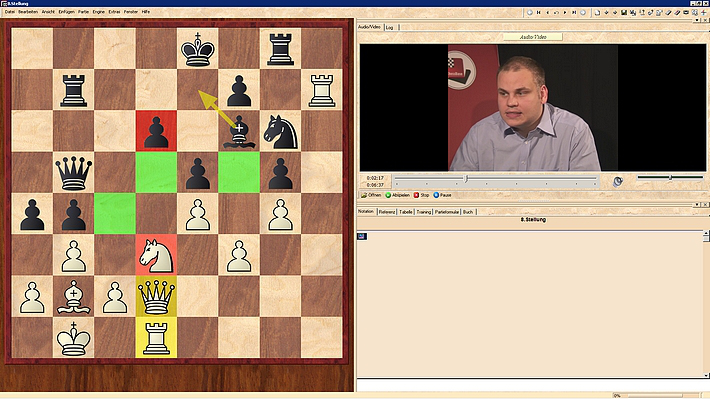

Leitfaden der Datenbank ist, wie üblich bei ChessBase-Produkten, ein übergreifender Datenbanktext, der im Fall der Planfindungs-DVD allerdings keine weiterführenden Erläuterungen enthält, sondern nur als Inhaltsverzeichnis dient, durch das die jeweiligen Lektionen anwählbar sind. Diese sind jeweils sowohl als kommentierte Partiefragmente als auch als Videos (insgesamt 4 Stunden 25 Minuten) im Chess Media Format vorhanden, bei denen parallel zu den verbalen Erläuterungen das Geschehen auf dem Schachbrett demonstriert wird.

.

Ein typisches Beispiel für das Chess Media System: rechts oben läuft das Video mit Richters Erklärungen, links wird synchron die besprochene Stellung gezeigt und graphisch aufbereitet.

Die meisten Konsumenten werden wohl die Videolektionen bevorzugen, die jeweils nach dem gleichen Schema aufgebaut sind: Nach einigen kurzen einleitenden Worten bittet Richter seine Zuschauer, das Video anzuhalten und sich selbst Gedanken über die Stellung zu machen. Selbstverständlich ist der Lerneffekt deutlich größer, wenn man diesen Rat befolgt und erst einmal selbständig versucht, einen Plan zu finden. Wenn man anschließend das Video weiterlaufen lässt, hat man die Möglichkeit, die eigenen Überlegungen mit denen Richters zu vergleichen. Da sich der Autor auch immer wieder die Frage stellt, welche Überlegungen einem Amateur in der jeweiligen Stellung durch den Kopf gehen könnten, entsteht in gewissem Sinn ein Dialog mit dem Autor – soweit dies in einem Videolehrgang eben möglich ist.

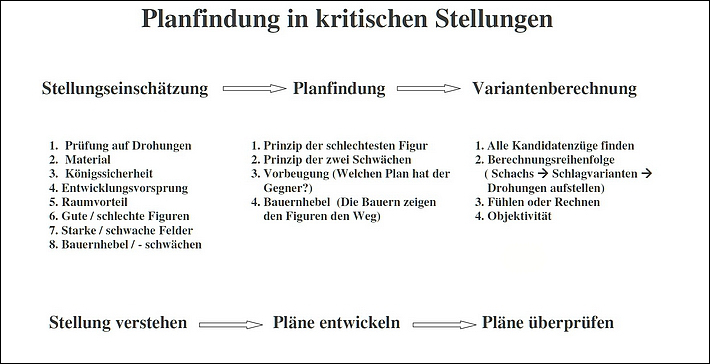

Für die Ableitung eines Planes legt Richter ein Planfindungsschema zu Grunde, das er dem Leser in seinem «Outro» auch graphisch nahe bringt:

Als ersten notwendigen Schritt sieht er eine korrekte Stellungseinschätzung an. Neben den grundlegenden Aspekten «Drohungen», «Material» und «Königssicherheit», auf die Richter nur am Rande eingeht, empfiehlt er dem Lernenden, auf Entwicklungsvorsprung, Raumvorteil, Qualität der Figuren, Felderschwächen und Bauernstruktur zu achten. Diese Stellungsmerkmale werden auf der DVD jeweils an Hand mehrerer Beispiele demonstriert. Der zweite und wichtigere gedankliche Schritt besteht in der eigentlichen Planfindung. Hier nennt der Autor vier Prinzipien, durch die sich Handlungsanweisungen für strategische Stellungen ausfindig machen lassen: Das Prinzip der schlechtesten Figur (Ermittlung und Verbesserung der eigenen Figur, die am wenigsten Wirkung entfaltet), das Prinzip der zwei Schwächen (Schaffung zweier oder mehr Schwächen im gegnerischen Lager, um die Kräfte des Kontrahenten zu überlasten), Vorbeugung (Erkennen und Vereiteln gegnerischer Pläne) und Bauernhebel. Zudem geht Richter in sieben Beispielen auf Ungleichgewichte in der Stellung ein, also auf den in der praktischen Partie sehr verbreiteten Fall, dass eine Seite Vorteile in einem bestimmten Bereich für sich reklamieren kann, die andere Seite Vorteile auf anderem Sektor besitzt, also etwa Raumvorteil gegen Entwicklungsvorsprung.

Der letzte Schritt muss natürlich in der Überprüfung des ermittelten Plans durch das konkrete Berechnen der Varianten bestehen, d. h. der Frage, ob der Gegner Maßnahmen einleiten kann, die den Plan verhindern. Dieser Aspekt ist im eigentlichen Sinn nicht mehr Bestandteil der DVD und wird in den letzten vier Beispielen relativ knapp abgehandelt.

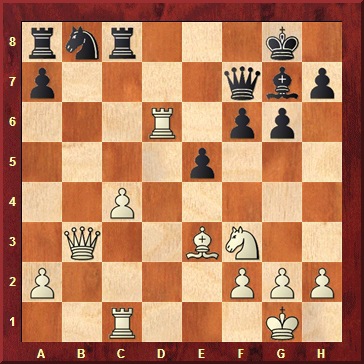

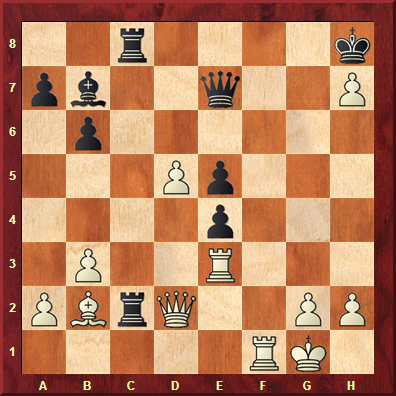

Eine der für mich eindrucksvollsten Stellungen ist Nr. 32:

Hier geht es um das Thema «Vorbeugung», d. h. das Denken aus der Sicht des Gegners. Wenn Weiß dieses Denkschema anwendet, gewinnt er diese Stellung, die auf den ersten Blick keineswegs entschieden aussieht, absolut zwingend, was übrigens am Brett auch Ex-Weltmeister Michail Tal nicht gelang, der gegen Zoltán Ribli (Skara 1980) 1.Sd2 spielte und nur remisierte. Ich gebe im Folgenden Richters Kommentare wider:

Hier geht es um das Thema «Vorbeugung», d. h. das Denken aus der Sicht des Gegners. Wenn Weiß dieses Denkschema anwendet, gewinnt er diese Stellung, die auf den ersten Blick keineswegs entschieden aussieht, absolut zwingend, was übrigens am Brett auch Ex-Weltmeister Michail Tal nicht gelang, der gegen Zoltán Ribli (Skara 1980) 1.Sd2 spielte und nur remisierte. Ich gebe im Folgenden Richters Kommentare wider:

«Wenn man sich die Stellung nur aus weißer Sicht ansieht, fällt es schwer, einen guten Plan zu finden. Bis auf den Springer f3 stehen die weißen Figuren alle gut. Es geht in der Stellung aber nicht darum, was der Weiße möchte. Man muss vielmehr versuchen, den Plan des Schwarzen zu finden. Dieses Denken aus der Sicht des Gegners ist insbesondere im Kinderbereich oft kaum ausgeprägt und muss erst nach und nach antrainiert werden. Der schwarze Plan besteht darin, so schnell wie möglich den Damenflügel zu entwickeln. Das muss verhindert werden.

1.Db5!

Die Entscheidung zwischen Db5 und Da4 fällt schwer und beruht letztendlich nur auf einer taktischen Möglichkeit. Mit beiden Zügen wird zunächst verhindert, dass der Schwarze seinen Springer ziehen kann.

1.Da4? Lf8 Hier hat der Weiße keine taktische Möglichkeit und muss die Kontrolle über c6 aufgeben. 2.Tdd1 Sc6 =

1…a6

Schwarz möchte die lästige Dame natürlich wieder los werden. Schwarz hat aber auch keine anderen Alternativen zur Wahl. Er ist gelähmt.

1…Lf8 2.Txf6! Deswegen ist nur 1.Db5! richtig. Weiß hat einen Doppelangriff und gewinnt Material. 2…Dxf6 3.Dd5+ +-

2.Dd5!

Die weiße Dame gibt die Kontrolle über das Feld c6 nicht mehr ab.

2…Dxd5 3.cxd5 Txc1+

3…Tf8 4.Tc7 +-

4.Lxc1

Schwarz musste seine aktiven Figuren tauschen. Übrig geblieben ist der unentwickelte Damenflügel und der schlechte Lg7. Es ist für mich immer wieder überraschend zu sehen, mit welchen klaren Zügen der Weiße eine totale Gewinnstellung erreicht hat.

4…Kf7 5.Td8 Ke7 6.Tc8

Schwarz kann sich nicht mehr bewegen und verliert Material.

6…Kd7

6…h5 7.La3+ Kf7 8.Ld6 +-

7.Tg8 +-

Zusammenfassung: Für ein tiefes Verständnis der Stellung ist es notwendig, den Plan des Gegners zu kennen. Oftmals ist es sogar sinnvoll, seinen eigenen Plan zurückzustellen, um den Plan des Gegners zu verhindern.»

Richters schachliches Erstlingswerk darf als gelungen bezeichnet werden. Zwar verrät die DVD trotz ihres Titels keine «Geheimnisse», doch werden dem fortgeschrittenen Spieler zahlreiche Ansätze zur Verbesserung seines Spiels im strategischen Bereich geboten. Die Präsentation in Form von Videos erleichtert den Einstieg und motiviert, sich mit diesem anspruchsvollen Stoff zu beschäftigen.

Die verwendeten Beispiele sind insgesamt gut ausgewählt und repräsentieren die unterschiedlichsten Partiephasen und Stellungstypen. Ein noch größerer Lerneffekt wäre durch die Hinzufügung von Trainingsaufgaben möglich gewesen, durch die das erworbene Wissen gleich hätte überprüft und angewendet werden können. ■

Michael Richter, Geheimnisse der Planfindung – Fritz-Trainer Mittelspiel, DVD ChessBase, ISBN 978-3-86681-241-3

.

.

_____________________________

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach.

.

.

.Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin.

.

.

.

Chessbase: «Corr Database 2011»

.

Qualitätsvolles historisches Kompendium des Fernschachs

Walter Eigenmann

.

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Doch das sind schon seit langem Tempi passati, bestenfalls schöne Nostalgie. Denn erfolgreiches Fernschach, und spiele es sich auch nur national ab, sieht heutzutage gänzlich verändert aus. Es kommt längst daher in Gestalt des modernen PC: An die Stelle der Postkarte sind zahlreiche Schach-Mail-Server getreten, die (auch Online-)Partienverwaltung übernehmen spezielle Archivierungsprogramme, und sogar durch das immer wieder frisch wuchernde Taktik-Gestrüpp hilft dem Spieler mittlerweile extrem starke Schach-Software, die imstande ist, jedem Großmeister Paroli zu bieten.

Und schließlich die unverzichtbare Eröffnungs- bzw. Partien-Sammlung, die man früher mühsam mittels themenverwandten Zeitschriften, Loseblatt-Kompendien und natürlich umfangreichen Schachbibliotheken zusammenzustoppeln pflegte? Sie ist schon seit Jahren ersetzt durch systematisch gepflegte, hinsichtlich Spieler- wie Turnier-Namen vereinheitlichte Datenbanken – beispielsweise die «Corr Database» des deutschen Schachsoftware-Herstellers Chessbase.

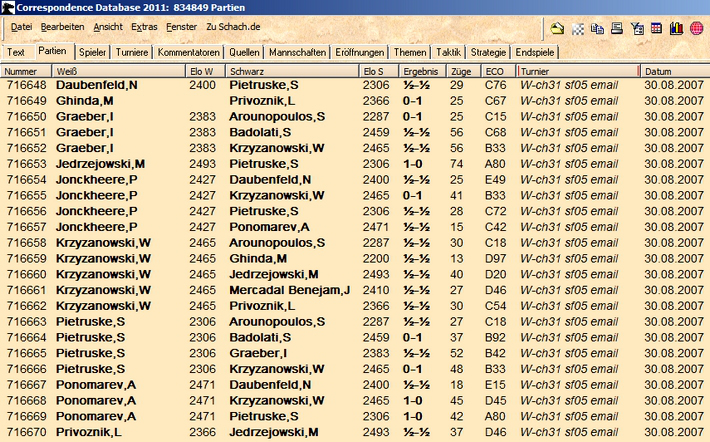

Screenshot der über 834’000 Games umfassenden «Corr»-Partienliste mit ihren vielfältigen Sortier- und Such-Optionen

Die neue «Corr Database 2011»-DVD aus der Hamburger Softwareschmiede knüpft hinsichtlich Konzeption und Handling nahtlos an ihre Vorgängerinnen an, umfasst aber inzwischen mehr als 834’000 Fernschach-Partien. Der Zeitraum aller archivierten Partien erstreckt sich dabei über 206 Jahre; das erste (unvollständige, mit Sicherheit via Post oder Telegraphie ausgetragene) Game (eines Friedrich Von Mauvillon gegen einen N.N.) datiert aus dem Jahre 1804, die jüngste Partie stammt vom April dieses Jahres (eine auf dem ICCF-Server via E-Mail gespielte Begegnung zwischen den beiden Franzosen Dejonckheere und Jacon).

Die Sammlung beinhaltet nun Partien von nicht weniger als 79’000 Spielern aus über 50’000 Turnieren, wobei praktisch alle relevanten Wettkämpfe und Matches enthalten sind, von den historischen Weltmeisterschaften bis zu den modernen ICCF-Thematurnieren, von den weltweiten FS-Olympiaden bis runter zu nationalen Mannschaftskämpfen.

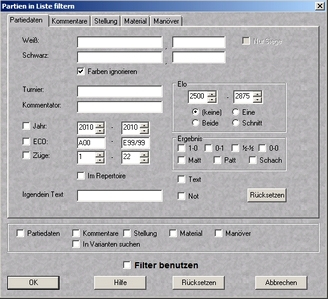

Die Installation der insgesamt 531 Megabyte schweren DVD gestaltet sich einfach und voraussetzungslos: Nach «setup.exe», «Sprache wählen» und einem Computer-Neustart hat man den kostenlos mitgelieferten «Chessbase Reader 9.0» auf dem Desktop, womit dann in der «Corr Database 2011» direkt ab DVD (oder nach entspr. Dateien-Kopieren auf der Harddisk) gesurft werden kann. Dabei liest der CB-Reader nicht nur das hauseigene CBH/CBF-, sondern auch das international verbreitete PGN-Format. Mit verschiedenen Such-Masken lässt sich dann komfortabel recherchieren und filtern, etwa spezifische Kommentare, Stellungen und Materialverhältnisse, oder sogar nach detaillierten Figuren-Manövern suchen. Wen’s nach noch weitergehenden Datenbank-Techniken (z.B. Doubletten-Suche, Varianten-Statistik u.a.) gelüstet, der kann sich im Netz auch leistungsstarke Freeware-Programme wie z.B. «Scid» runterladen oder dann zu (nicht gerade billiger) Software wie beispielsweise «Chess Assistant» oder «ChessBase» greifen, die bezüglich Partien-Handling keine professionellen Wünsche mehr offen lassen; mit ihnen lassen sich dann Partiensammlungen wie die «Corr Database 2011» archivieren, systematisieren, katalogisieren, sortieren, selektieren, online recherchieren und aktualisieren.

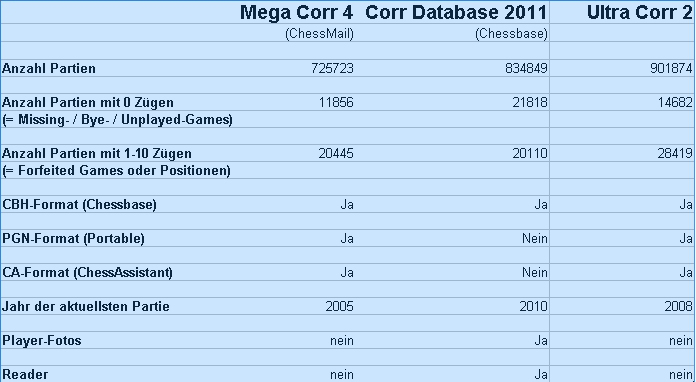

Konkurrenz erwuchs der Hamburger «Corr» schon seit ihrer Erstauflage im Jahre 1997 – damals «Corr Nr. 1» genannt – immer mal wieder von zwei weiteren kommerziellen Fernschach-Datenbanken, nämlich der bis vor einigen Jahren von ChessMail (Tim Harding) vertriebenen «Mega Corr» sowie der seinerzeit ebenfalls recht verbreiteten «Ultra Corr» aus dem gleichen Haus. Interessant ist ein direkter Vergleich einiger wichtiger «Features» dieser drei Bases bzw. ihrer zurzeit aktuellen Versionen:

Etwas unschön springt hier der relativ hohe Anteil von sog. «Bye»-Partien in der «Corr Database» ins Auge – doch das hat durchaus nachvollziehbare Methode: Die Hamburger Sammlung legt besonderen Wert auf chronologische Vollständigkeit, wodurch der Leser gerade aufgrund dieser Null-Züge- bzw. Forfait-Partien die betroffenen Turniere und Begegnungen schachhistorisch lückenlos rekonstruieren kann. (Im Hinblick aufs Eröffnungsstudium sind sie allerdings nur lästige Datenleichen…)

Ein Blick auf die Aktualität weist die Chessbase-Sammlung als die weitaus modernste aus (auch wenn man über die Namensgebung angesichts der jüngsten Partie, die aus dem Frühjahr 2010 stammt, geteilter Meinung sein kann…). Wer hinsichtlich neuesten Partien- bzw. Eröffnungsmaterials wöchentlich auf dem Laufenden sein will, kommt ohnehin bei keiner der drei genannten Sammlungen darum herum, sich im Internet die entsprechenden Free-Downloads zu besorgen; zwei seit Jahren erste Adressen sind diesbezüglich TWIC (Nahschach) und das ICCF-Game-Archiv (Fernschach). Eine riesige Fülle von Schachpartien jeder Art und Qualität findet sich außerdem bei dem bekannten Online-Sammler Lars Balzer.

Die «Corr Database 2011» setzt die gepflegte Tradition des Hauses Chessbase in Sachen Datenbanken fort; auch diese DVD weist Sorg- und Vielfalt in der Partien-Zusammenstellung, Schnelligkeit der Software, hoher Grad der Vereinheitlichung von Spieler- und Turniernamen, differenzierte Filter-Optionen, einen beachtlichen Anteil von hochstehenden Kommenta(to)ren sowie das typische aufgeräumte Erscheinungsbild aller CB-Bases von «Fritz» übers «CB-Magazin» bis hin zur 4-Millionen-«Megabase» auf. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein spezielles «Fernschach-Lexikon», das ca. 71’000 Spieler umfasst.

Als bescheidene technische Voraussetzungen für ein flottes Arbeiten mit der Datenbank nennt Chessbase einen Pentium PC mit Windows XP, 32 MB Hauptspeicher, 350 MB Harddisk-Bedarf sowie den bereits erwähnten, gratis mitgelieferten CB-Reader9.

.

Bliebe noch die Frage, ob der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis dieser DVD von 80 Euro gerechtfertigt ist. Denn wer als nur gelegentlicher «Hobby-Korrespondenzler» nach neuen FS-Partien sucht, der wird heutzutage problem- und kostenlos fündig auch im Internet mit seinem Überangebot an Open-Source-Lösungen und Freeware-Materialien.

Wer als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht, zweitens auf statistisch verlässliches Material hinsichtlich prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist und drittens ein sorgfältig aufbereitetes, in den Details vereinheitlichtes Partien-Kompendium sucht, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um diese über Jahre hinweg sorgfältig begleitete «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Wer hingegen als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht und dabei zweitens auf statistisch verlässliches Material betreffend prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um die hervorragend aufbereitete, über Jahre hinweg sorgfältig begleitete und in den Daten-Details wohltuend vereinheitlichte «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Für die Hamburger Software-Köche scheint die «Corr» jedenfalls nicht auf den Massenmarkt des schachlichen Fast-Food zu zielen; dafür ist das ganze Mahl wohl zu teuer angerichtet. Angesprochen ist vielmehr der FS-Gourmet, der sich dies exquisite Partien-Menü auch was kosten lässt… ■

Corr Database 2011, 834’000 Fernschach-Partien, DVD-ROM, 531 MB, Chessbase Hamburg

.

.

Lesen Sie zum Thema «Fernschach» auch unser Interview mit dem

internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel !

.

.

Neue «Opening Encyclopaedia» von Chessbase

.

Fachmännische Betreuung eines riesigen Partien-Materials

Dr. Peter Martan

.

Erneut präsentiert Deutschlands bekanntester Schachsoftware-Produzent Chessbase eine aktuelle Ausgabe seiner traditionellen «Opening Encyclopaedia». Die mit knapp 100 Euro nicht eben billige DVD kommt wie gewohnt mit einer fulminanten Fülle (neuen) Materials daher.

Erneut präsentiert Deutschlands bekanntester Schachsoftware-Produzent Chessbase eine aktuelle Ausgabe seiner traditionellen «Opening Encyclopaedia». Die mit knapp 100 Euro nicht eben billige DVD kommt wie gewohnt mit einer fulminanten Fülle (neuen) Materials daher.

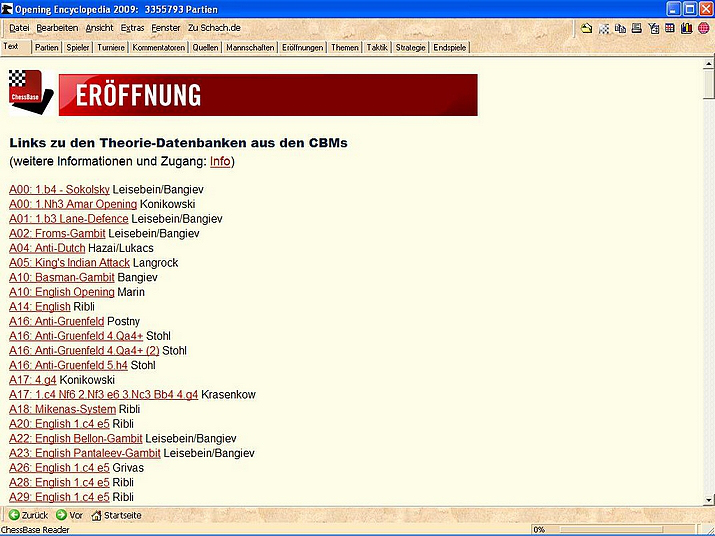

Vorneweg ein kleiner Hinweis für User wie mich, die vor längerer Zeit die letzte Version des «ChessBase Readers» installiert haben: Die Datenbank lässt sich zwar ggf. mit einer alten Version starten, funktioniert aber evtl. trotzdem nicht fehlerfrei. Bei mir war es so, dass die Links zur Info und zu den alten Datenbanken Fehlermeldungen erzeugten; Erst nach Neuinstallation lief die Sache. Und noch ein Tip: Dass die Gebrauchsanleitung (abgesehen von den ersten Schritten der Installation, im Cover beschrieben) lediglich auf der DVD im Stammverzeichnis als «cb9readerGER.pdf» vorliegt, findet man auch nicht gleich heraus… Andererseits ist es natürlich komfortabel, die Datenbank auch von «Fritz» bzw. dem «ChessBase»-Datenbankprogramm aus starten zu können; dort hat man auch die volle Online-Hilfe-Unterstützung, welche im Reader nicht aktiv ist. Dessen Hauptvorteil gegenüber dem reinen Datenbankprogramm ist der Titel- und Informationstext, der gleichzeitig als Menüführung durch das gesamte Partienmaterial dient.

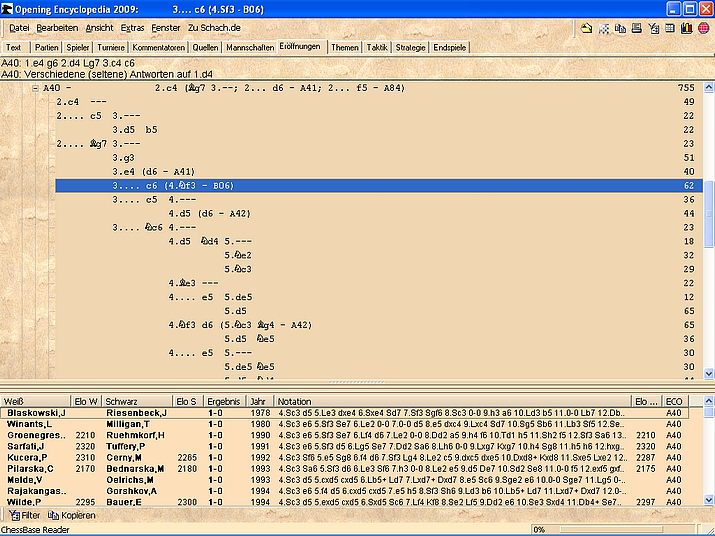

Imposante Geschwindigkeit der Suche

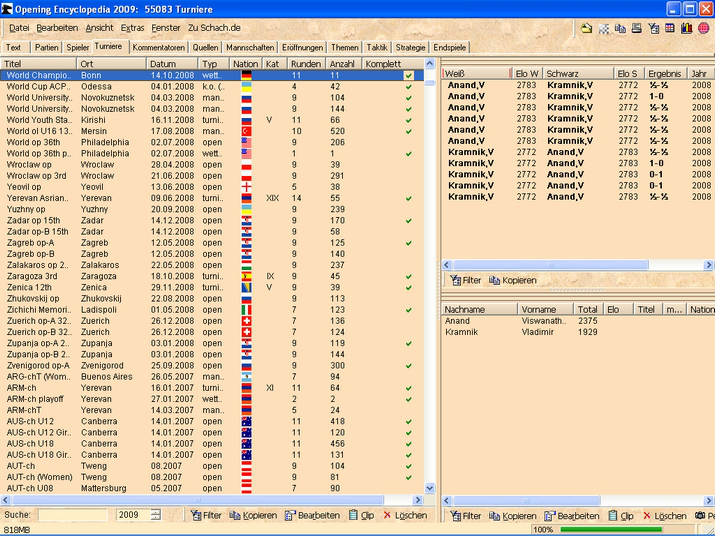

Das Blättern in dem nach Text, Partien, Spielern, Turnieren, Kommentatoren, Quellen, Mannschaften und Eröffnungen geordneten Material ist einem Browser ähnlich und intuitiv erfassbar. Mit entsprechenden «Schlüsseln» kann man dann noch nach Themen, taktischen und strategischen Motiven sowie nach Endspielen suchen. Dabei imponiert die Geschwindigkeit, mit der das riesige Material z.B. nach bestimmten Brettstellungen durchforstet wird – auf einem modernen Rechner nur wenige Minuten -, um nach bestimmten Brettstellungen zu suchen. Auf der DVD sind 4,4 GB, über 3,35 Millionen Partien, auf Festplatte installiert werden davon nur 30 MB. Dazu kommt, dass Statistiken blitzschnell erstellt werden, z.B. die Performance zweier beliebiger Kontrahenten.

«Erfinder des modernen Schachs»

«Erfinder des modernen Schachs»

Um, was den Inhalt anbelangt, mit dem Ende anzufangen, weil es mir historisch so besonders gut gefallen hat: Unter dem Titel «Erfinder des modernen Schachs» geht Großmeister Curt Hansen, gleichsam als Anhang des Verzeichnisses, in zwei Teilen Fragen der Urheberschaft von Zügen in Eröffnungssystemen nach. Erstes Beispiel: Schwarzer Bauernvorstoß h7-h5 der Scheveninger/Paulsen-Variante im Sizilianer, wie ihn heutzutage z.B. Igor Miladinivoc verficht. Hansen bringt als für ihn erste Partie, «in welcher der Nachziehende in diesem modernen Aufbau offenbar recht genau wußte was er tat», aus der Schachgeschichte die Partie Yates-Bogoljubow (Moskau 1925), in der Schwarz 13… h5!? zog. Das Beispiel gefällt mir auch so, weil es Isaac Lipnitzky in seinem Buch «Fragen der modernen Schachtheorie» ebenfalls bringt. Offenbar war die Partie damals wirklich ebenso beachtet wie folgenreich, und so etwas ist natürlich schachhistorisch immer spannend zurückzuverfolgen. In nicht weniger als 80 Partiebeispielen wird die Entwicklung der Idee dann historisch weiterverfolgt und kommentiert. Im zweiten Teil erörtert Hansen dann noch umfangreicher und strategisch vielschichtig das Problem, wie sich das Motiv des Abtausches des Königs-Fianchettoläufers (Lg2/Lg7) gegen den Sc3/Sc6 entwickelt hat. Von den Anfängen des Läufer-Fianchettos, das ja um 1900 noch etwas Neues war und noch z.B von Richard Teichmann als «diese dumme Doppelloch-Eröffnung» bezeichnet wurde, bis hin zu der modernen Idee, diesen Läufer auch noch abzutauschen, ein weiter Weg… Ihm geht Hansen in 255 Partien nach – für schachistorisch Interessierte ein besonderer Leckerbissen.

Fachspezifische Betreuung aller Kapitel

Jedes Eröffnungssystem hat eine einleitende Beschreibung von einem anerkannten Fachmann des entsprechenden Themas, der das Material dem Kapitel zuordnet und kommentiert. Von Lubomir Ftacnik werden einige Kapitel besprochen. Willkürlich greife ich den Englischen Angriff des Sizilianers heraus. Ftacnik nennt eine Variante daraus nach Veselin Topalov, weil er nach seiner Partie gegen Peter Leko in San Luis 2005 «die theoretische Diskussion als amtierender Weltmeister eröffnete». (Anmerkung der Redaktion: zwar kam der Zug 9… Sd7 schon einmal in einer Fernpartie zwischen Vladimir Stancl und Jan Schwarz 2003 vor, fand aber damals offenbar nicht sonderlich Beachtung.) Ftacnik zeigt in 24 Partien, gespielt zwischen 2000 und 2006, dass in diesen Partien die Statistik von 55% für Schwarz in dieser Variante zu der Schlussfolgerung am Ende des Kapitels berechtigt: «Die Topalov-Variante ist hier um zu bleiben.» (Anmerkung d.Red.: Tatsächlich habe ich die fragliche Variante nach 2006 nur noch 10 mal in der Internationalen Meisterpraxis gefunden, alle 2007, davon ging allerdings nur noch eine für Schwarz aus, vier mal gewann Weiß bei 5 Remis. Nach 2007 fand ich kein Beispiel mehr, offenbar ist es doch wieder etwas stiller geworden darum.)

Hochkarätige Kommentatoren

Hochkarätige Kommentatoren

Erst recht kann man in wenig gespielten Eröffnungssystemen keine Vollständigkeit des Variantenbaumes erwarten. Z.B. erörtern Alexander Bangiev und Peter Leisebein sehr schön meine geliebte Larsen-Eröffnung anhand von 107 Partien, von denen zehn kommentiert sind. Dass sie alle aber nur ein einziges Abspiel bis zum 5.Zug dokumentieren, tut dem System zuviel Abbruch. Man muss sich dabei allerdings vor Augen halten, dass selbst eine derartig große Sammlung von Partien unmöglich ein wirklich komplettes Nachschlagewerk der gesamten Schachtheorie sein kann, sondern immer nur einen mehr oder weniger repräsentativen Querschnitt bieten kann. Außerdem kann man natürlich mit «Fritz» oder «ChessBase» die Datenbank von der DVD auf Festplatte installieren, um dort dann Partien hinzufügen. Dass die ganze Datenbank sowohl im «Reader» als auch in «Fritz» als Eröffnungsbuch im Chessbase-eigenen ctg-Format verwendbar ist, muss gar nicht eigens erwähnt werden für Fans, ist aber natürlich ein mächtiges Feature, das die Vielseitigkeit der Formate ausmacht: Eröffnungsbücher zu erstellen und zu editieren hat ebenso große Nützlichkeit für die meisten Hobby- und Profi-Spieler wie die Möglichkeit, kommentierte Partien platzsparend abzuspeichern.

Fazit: In dieser Schach-Enzyklopädie findet sich nicht nur eine sehr große und relevante Partiensammlung, sondern auch deren historisch exakte Aufbereitung – notabene von hochklassigen Kommentatoren: Anand (262 Partien), Bangiev (1614!), Marin (457), Kasparov (48)oder Kramnik (59) sind nur einige besonders klingende Namen. Was diese Autoren als Schachspieler zu sagen haben, findet man wohl in keinem einzelnen Lehrbuch derart umfangreich und schon gar nicht in dieser Funktionalität eines elektronischen Nachschlagwerkes.

Chessbase: Opening Encyclopaedia 2009, DVD-ROM (inklusive deutsche Version des Eröffnungslexikons 2009)

.

Screenshots: «Opening Encyclopaedia» 2009 (Chessbase)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Themenverwandte Seiten

3 comments