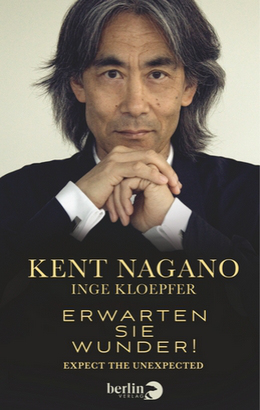

Kent Nagano (Inge Kloepfer): «Erwarten Sie Wunder»

.

Die Rettung der Klassik

Christian Busch

.

.

«Expect the Unextpected»

«Expect the Unextpected»

Die Klänge der Eröffnungskonzerte der neuen Pariser Philharmonie via ARTE noch im Ohr, weiß man in der Welt der Klassischen Musik schon lange, welche Töne angeschlagen werden müssen. Längst ist die Zeit der eitlen und sich um sich selbst und die Gründung immer neuer Plattenfirmen und Vermarktungsstrategien drehenden Stardirigenten vorbei. Boomte die Klassik in den 80er und 90er Jahren noch dank der neuen digitalen CD-Scheiben mit ihrem viel transparenteren und hörfreundlichen Klangbild, gehen die Nachfahren von Beethoven & Co. an vielen Orten längst am Stock. In den Zeiten knapper Kassen und allgegenwärtigem Multimedia-Rausch müssen die Liebhaber komplexer filigraner Orchesterkultur mitunter gesucht werden wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das Durchschnittsalter in den Konzertsälen steigt bedrohlich und degeneriert zur exklusiven Matinée für Betagte und Betuchte. Da wird ein fast 400 Millionen schweres Projekt wie das der Pariser Philharmonie, welches das städtische Orchester von seiner angestammten – nahe dem Arc de Triomphe gelegenen – Salle Pleyel vertreibt, auch schon mal in die suburbane Zone des Parc de la Villette verlagert, in die schon fast prekär zu nennende soziale Randzone, wo jüngst die Attentäter von «Charlie Hebdo» ihr Fluchtauto wechselten. Und statt der VIP-Zone legt man jetzt Wert auf ein Lernzentrum «Abteilung Education», in der kulturelle Brücken zu Schulen und bildungsfernen Schichten geschlagen werden sollen. Ist die Lage wirklich so ernst?

Stardirigent Nagano bei der Arbeit

Wirtschafts- und Sinnkrise

In dem jüngst erschienenen Buch «Expect the unexpected!» («Erwarten Sie Wunder») behandelt der amerikanische Dirigent Kent Nagano, unterstützt von der Koautorin Inge Kloepfer, mit soziologischen Sachverstand genau dieses Problem der schwindenden Stellung der klassischen Musik im Kulturleben. Aus unmittelbarer Nähe berichtet er am Beispiel von Detroit vom Niedergang der nordamerikanischen Orchesterlandschaft und den fatalen Folgen für die kulturelle Entwicklung in den Städten. Er empört sich gegen die schonungslose Ausbreitung von Materialismus, Konsumismus und reinem Utilitarismus in der westlichen Zivilisation, welche in der PISA-Studie ihren deutlichsten bildungspolitischen Niederschlag findet: Was zählt, sind Fähigkeiten, die den Menschen auf ihren funktionalen Nutzen reduzieren. Fächer wie Kunst und Musik, welche Kreativität, Vorstellungsvermögen und Inspiration fördern, kommen dort nicht vor. Dabei steht schon im Matthäus-Evangelium: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Klassik

Er zeigt an vielen Beispielen seiner langjährigen, intensiven und fruchtbaren Auseinander-setzung mit den unsterblichen Werken auf, dass die schönen Künste vor dem Hintergrund eines generellen Wertewandels in den westlichen Industrieländern eine Antwort auf die Sinnkrise darstellen: «Sie […] machen den Alltag mehr als nur erträglich. Sie inspirieren uns, öffnen den Geist. Sie helfen uns, Unbegreifliches und Unerträgliches anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, daraus Kraft zu schöpfen und nicht daran zu verzweifeln.» Dabei erweist er sich als energischer und nimmermüder Verfechter der Quellen menschlicher Inspiration., der längst begriffen hat, dass heute die wichtigste Aufgabe der Dirigenten und Intendanten nicht in der Selbstverwirklichung egoistischer Eitelkeiten besteht, sondern in der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Publikum: «Nennen Sie mich jetzt einen Träumer, einen Utopisten, wenn ich mir wünsche, dass ein jeder in seinem Leben unabhängig von Bildungsstand und Herkunft die sinnstiftende Kraft der Kunst erfahren können soll.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung!

Kindheit ohne neue Medien – dafür mit Klavier und Klarinette

So beginnt Nagano seine Ausführungen in seiner Kindheit an und erzählt von den Anfängen in Morro Bay, einem in den 50er Jahren multikulturell besiedelten Fischerdorf an der kalifornischen Pazifikküste, und von seinem ersten musikalischen Erzieher, dem Professor Korisheli. Im Vordergrund stehen dabei von Beginn an nie persönliche Erfolge, öffentliche Anerkennungen oder gar Preisverleihungen, sondern stets die ungetrübte Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, am Gemeinsinn stiftenden Konzert- oder Probenerlebnis, bei dem Konflikte und Unterschiede an Bedeutung verloren: «Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt». Welche Zeit hätte dessen nicht bedurft, so könnte man fragen – liefert Nagano hier doch einen entschiedenen Gegenentwurf zu den stets von manipulativer Sprache der Medien und leicht konsumierbarer Unterhaltungselektronik geprägten aktuellen Kultur-Landschaft. Hier und da blitzen die Erfahrungen aus seinen vielen Stationen (Lyon, Manchester, Los Angeles, Berlin, München, Montreal, Hamburg) auf, offenbart er den Lesern in eingestreuten Intermezzi seinen eigenen Zugang zu den großen Komponisten, von Bach, Beethoven und Bruckner bis zu Schönberg, Messiaen, Ives und Bernstein. Wenn er über das Rätselhafte in Beethovens achter Symphonie spricht, enthüllt sich nebenbei: Der Weg ist das Ziel, das auch ungewöhnliche Wege rechtfertigt, indem Nagano mit seinem OSM (Orchestre symphonique de Montreal) volksnah in der Eishockey-Arena Richard Strauss’ «Heldenleben» präsentiert. Abgerundet wird sein Aufruf durch die Gespräche mit Zeitgenossen wie Helmut Schmidt (Politik), Kardinal R. Marx (Kirche), Yann Matei (Literatur), Julie Payette (Wissenschaft) und William Friedkin (Film). Was letzterer über Beethovens Symphonien sagt, gilt für die ganze Klassik: «Wer einmal […] die Tiefe der Musik erahnen konnte, wird sich ein Leben lang nach dieser Erfahrung sehnen. Es wird ihn immer wieder dorthin zurückziehen.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung! ■

Kent Nagano (Inge Kloepfer): Erwarten Sie Wunder – Expect the Unexpected, Berlin Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3827012333

.

.

.

.

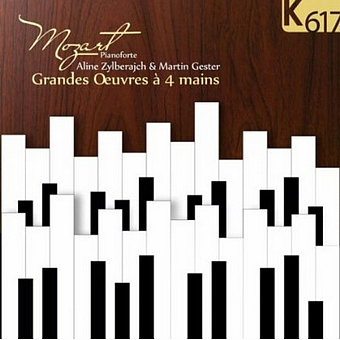

W. A. Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501)

.

Mozart im Zwiegespräch

Christian Busch

.

Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.

Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.

Schon von seinem geltungssüchtigen Vater Leopold etwas plakativ als «Erfinder der vierhändigen Klaviersonate» präsentiert, zählt Mozart unbestritten zu den Wegbereitern dieser Gattung der hohen Kunst mit überschaubarem Repertoire.

Was für den kleinen Wolferl auf dem Schoße eines Johann Christian Bach beginnt und sich in frühen Kompositionen für das geschwisterliche, durchaus auch publikumswirksame Zusammenspiel fortsetzt, findet in der F-Dur-Sonate KV 497 seine Krönung und Vollendung. Gerne als «Krone der Gattung» (Einstein) und «gewaltige Seelenlandschaft» bezeichnet, steht sie zeitlich und thematisch der «Prager» Symphonie (KV 504), aber auch dem «Don Giovanni» nahe. Als Mozart sie im August 1786 schreibt, verleiht er der subtilen Bespiegelung in Dur und Moll daher auch symphonische Dimensionen.

Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.

Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.

Das Straßburger Musikerehepaar Aline Zylberajch & Martin Gester (Bild) hat sich nun in ihrer zweiten auf CD veröffentlichen Gemeinschaftsproduktion dieser beiden viel zu selten zu hörenden Sonaten Mozarts angenommen – zusammen mit dem Rondo in a-moll KV 511 (Martin Gester) und dem Andante und Variationen in G-Dur KV 501 (Label K 617).

Ihr Spiel lässt dabei keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt. Das kraftvoll drängende Allegro, die galant singende Melodie, der leise, klagend-resignative Ton, all das spiegelt sich stimmig im blendend hellen Mozart-Sound. Da mag einer sagen, dies komme ihm bekannt vor, jedoch nicht in der Form des auf Salon-Frivolitäten verzichtenden, vertrauten Zwiegesprächs – im ständig wiederkehrenden Suchen und Finden – zweier ebenbürtiger Partner. Damit bietet die CD mit Werken aus der großen Schaffensperiode (zwischen «Figaro» und «Don Giovanni») einen weiteren Höhepunkt Mozart’schen Schaffens – für so manchen sicher eine Entdeckung. ■

Das Spiel des Pianisten-Ehepaares Aline Zylberajch & Martin Gester lässt bei Mozarts KV 479 & KV 511 keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt.

Wolfgang Amadeus Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501), Martin Gester and Aline Zylberajch, CD-Label K617 (Harmonia Mundi)

.

.

.

.

.

.

.

Hanns-Josef Ortheil: «Das Kind, das nicht fragte»

.

«Kennst du das Land / Wo die Zitronen blühn?»

Christian Busch

.

Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.

Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.

Seine autobiographische Züge tragende Hauptfigur ist ein Benjamin, der Ethnologe Benjamin Merz, das von klein auf unterdrückte, jüngste Kind einer siebenköpfigen bürgerlichen Familie. Von Köln bricht er im Frühjahr auf zu neuen Ufern – nach Mandlica, einer (fiktiven) sizilianischen Kleinstadt. «Gedankenleser» – so werden die Einwohner Mandlicas ihn auf Grund seiner Begabung, den Menschen zuzuhören, ihnen in ihren Erzählungen zu folgen und sie auf diesem Weg zu erforschen, in respektvoller Verehrung nennen, wenn sie sich ihm öffnen. Dass ihn sein wissenschaftliches Forschungsprojekt nicht nur weg von den eigenen morbiden Wurzeln seiner Familiengeschichte und der Enge der Heimat führen wird, sondern auch zu den eigenen tief in ihm vergrabenen Ursprüngen seiner ethnologischen Studien, ahnt man. «Wenn ich die Augen schließe und an Deutschland denke, sehe ich ein Land der Quiz- und Kochsendungen, der überdrehten, wichtigtuerisch vorgetragenen Wetterberichte und der sich täglich ins Kleinste verlaufenden politischen und ökonomischen Kommentare, die ein immerwährendes Unwohlsein verbreitet und dieses Unwohlsein kultivieren.»

So bezieht Benjamin sein Quartier in einer kleinen Pension und beginnt die Wege und Gespräche der Menschen zu suchen. In der Pension trifft er zunächst auf ausgewanderte Landsleute, die den Reizen Siziliens bereits erlegen und verbunden sind: die redselige Maria mit ihrer verschlossenen herb-schönen Schwester Paula, welche zugleich Übersetzerin und Hüterin des Hauses des sizilianischen Nobelpreisträger für Literatur. Schritt für Schritt findet er Zugang zu den bedeutenden und geheimnisvollen Gestalten des Ortes und zu ihren Geheimnissen. Da ist der Buchhändler Alberto, Lucio mit den feuchten und weit geöffneten Augen, Besitzer eines klassischen, traditionellen Ristorante, der für windige EU-Projekte eintretende Bürgermeister Enrico Bonni, seine außergewöhnliche Tochter Adriana und zuletzt die weise Signora Vulpi mit ihrem «gefühligen» Sohn Matteo.

Der zunächst eher karg und verhalten beginnende Roman gewinnt durch die beständige Ich-Perspektive und die stets Unmittelbarkeit des Geschehens evozierende Gegenwart zunehmend an atmosphärischer Dichte. Die dadurch erzeugte Sogkraft hilft dabei, den doch sehr glatt reüssierten Siegeszug der Hauptfigur zu übersehen und dem durchweg photogen und mit sinnlichem Gespür für sizilianische Wirklichkeit erzählten Geschehen treu zu bleiben, bis man ihm schließlich atemlos erlegen ist. Hier erweist sich Hanns-Josef Ortheil erneut als kunstvoller und bis ins Detail ausgefeilter, souveräner Erzähler einer sehr erzählenswerten, zuweilen auch märchenhaft anmutenden Geschichte.

Wendepunkt im Roman ist die nicht gänzlich überraschende Beziehung zu Paula, die als charakterstarke Deutsch-Sizilianerin das nicht gesuchte, aber benötigte Pendant zu «Beniamino» und eine neue Qualität menschlicher Beziehung darstellt: «Das Leben mit Paula ist also ein Erzählstrom eigener lebendiger und heftigerer Art, im Grunde ist es ein erotisches Sprechen, das unsere Vereinigungen vorbereitet oder sogar begleitet.»

Hanns-Josef Ortheils «Das Kind, das nicht fragte» ist ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte – ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen.

So ist Ortheils Roman ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte, ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Teppich stehen, ohne die Hoffnung zu verlieren, dass er fliegen lernt: «Letztlich waren es die Menschen, die ihre Zurückhaltung und Schüchternheit im Umgang mit der Fremde zunehmend verloren. Genau deshalb gingen sie ja in die Fremde: Um dort die störenden Eigenschaften ihrer früheren Identität gegen eine neue, von der Fremde begründete und geformte Identität einzutauschen. In der Fremde verwandelten sie sich, blühten auf und spürten die positiven Auswirkungen ihrer Forschungen am eigenen Leib und an der eigenen Seele.»

Am Ende des Romans färben die etwas altbacken wirkenden Reminiszenzen an Don Camillo und Cinema paradiso den Roman ein wenig rosa – kleine, sympathische Schönheitsflecke in einem nicht nur Sehnsucht nach Sizilien, dem Schmelztiegel zwischen römisch- und griechisch-antiker Kultur weckenden großen Roman über «Das Kind, das nicht fragte». ■

Hanns-Josef Ortheil: Das Kind, das nicht fragte, Roman 426 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87302-2

.

.

.

.

.

Hydra (Hg): «Dieses Buch macht dich fertig»

.

Buch macht Wut – Von einem, der auszog, das Wüten zu erlernen

Christian Busch

.

So manch einer sucht in den sommerlichen Hitzeperioden – oder auch trüben Regentagen – nach Erbauung in satirischen Magazinen oder in den Rubriken der täglich von Neuem gegen das Einheitsgrau des Sommerlochs ankämpfenden Journale. In bewährter Manier halten hier die üblichen Verdächtigen den Kopf als Zielscheibe für des Volkes Zorn hin.

So manch einer sucht in den sommerlichen Hitzeperioden – oder auch trüben Regentagen – nach Erbauung in satirischen Magazinen oder in den Rubriken der täglich von Neuem gegen das Einheitsgrau des Sommerlochs ankämpfenden Journale. In bewährter Manier halten hier die üblichen Verdächtigen den Kopf als Zielscheibe für des Volkes Zorn hin.

Im Holzbaum-Verlag Wien ist jetzt unter dem Titel «Dieses Buch macht dich fertig» eine ganze Sammlung erschienen, die sich als «Tatenbuch für angehende Wutbürgerinnen von Hydra» vorstellt, einem politisch unabhängigen Kulturverein, dessen Mitglieder ehrenamtlich arbeiten und sich der ‘Förderung von Humor, Ironie und Satire’ verschrieben haben. So weit, so gut. Doch kann diese Form der Satire ein ganzes Buch von 168 Seiten füllen?

Das 1. Kapitel widmet sich den Ungerechtigkeiten dieser Welt, die sich – die alte Leier – als konstruierte Objekte menschlichen Neids entpuppen: der Chef und die Großverdiener in Wirtschaft und Politik als Absahner und Sündenböcke auf der Spitze der Karriere- oder besser gesagt: Klischee-Leiter. Wenn man das auf einer Rubrikseite einer einschlägigen Tageszeitung liest, mag man sich kurz freuen. Doch als abendfüllendes Programm, das u.a. dazu auffordert, eine leere Seite anzuschreien, nervt das eher. Genau so gut könnte man zur Kompensierung eine große Schüssel Schlagsahne essen, denkt man.

Auch das 2. Kapitel sucht – mit deutlich erweitertem Spektrum – nach Gründen, sich zu ärgern. Jetzt trifft es unter den bösen Geistern des Alltags auch mal die Handwerker oder die Penis-Liebhaberinnen. So wird man aufgefordert, die 20 (!) Personen aufzuschreiben, an die man beim Sex mit dem Partner gedacht hat, seinen Facebook-Beliebtheit-Koeffizierten zu errechnen und sich aus einem ganzen Cocktail von Ausreden zu bedienen, bis die Autoren im 3. Kapitel – mal mehr, mal weniger einfallsreich – Vorschläge unterbreiten, wie man – Sigmund Freud lässt grüßen – seine Wut los werden kann. So kann man – wer das Buch käuflich erworben hat – Beweisfotos von Kratzern, die man an «sündteuren Autos» hinterlassen hat, einkleben.

Auch wenn einzelne Seiten durchaus Unterhaltungswert besitzen, dürfte die leider viel Banales enthaltende Sammlung «Dieses Buch macht dich fertig» aus dem Holzbaum Verlag den meisten Konsumenten höchstens ein müdes Lächeln abringen.

Auch wenn einzelne Seiten durchaus Unterhaltungswert besitzen, dürfte die leider viel Banales enthaltende Sammlung den meisten Konsumenten höchstens ein müdes Lächeln abringen. Stattdessen wird man sich fragen, ob die Hydra nur eine Schwester der Hybris ist. Wut jedenfalls könnte allenfalls der entwickeln, der für die knapp zehn Euro etwas Originelles, Geistreiches oder Witziges erwartet hat. Denn wenn man auf der letzten Seite aufgefordert wird, eine Bank anzuzünden, zucken die Finger mit Blick auf das Buch schon verdächtig. Hoher Brennwert? Zu gefährlich, deshalb lieber ein Verriss. ■

Hydra (Hg): «Dieses Buch macht dich fertig», Holzbaum Verlag, 168 Seiten, ISBN 978-3-9503097-5-1

.

.

.

.

.

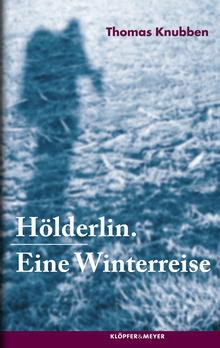

Thomas Knubben: «Hölderlin – Eine Winterreise»

.

Hinüberzugehen und wiederzukehren

Christian Busch

.

Ende 1827 kündigt Franz Schubert seinen Freunden seine neuesten Kompositionen an, einen «Zyklus schauerlicher Lieder». Dass die unter dem Titel «Winterreise» berühmt gewordenen 24 Vertonungen der Gedichte von Wilhelm Müller in dessen Todesjahr nicht nur ihn selbst sehr «angegriffen» haben, sondern auch der Nachwelt «noch gefallen» sollten», hatte Schubert schon geahnt. So ist das lyrische Ich, der einsame, ziellose Wanderer zwischen den Welten längst zum Inbegriff des romantischen Individuums geworden, das von Liebesschmerz und Weltenflucht getrieben, seiner Sehnsucht beharrlich in die Unendlichkeit folgt. Der Leiermann, den er am Ende trifft, ist Weggeselle, Doppelgänger und Totengräber in einem.

Ende 1827 kündigt Franz Schubert seinen Freunden seine neuesten Kompositionen an, einen «Zyklus schauerlicher Lieder». Dass die unter dem Titel «Winterreise» berühmt gewordenen 24 Vertonungen der Gedichte von Wilhelm Müller in dessen Todesjahr nicht nur ihn selbst sehr «angegriffen» haben, sondern auch der Nachwelt «noch gefallen» sollten», hatte Schubert schon geahnt. So ist das lyrische Ich, der einsame, ziellose Wanderer zwischen den Welten längst zum Inbegriff des romantischen Individuums geworden, das von Liebesschmerz und Weltenflucht getrieben, seiner Sehnsucht beharrlich in die Unendlichkeit folgt. Der Leiermann, den er am Ende trifft, ist Weggeselle, Doppelgänger und Totengräber in einem.

Wer war dieser Wanderer? Hat es ihn gegeben? So könnte man fragen.

Am 22. Juni 1802 war Susette Gontard, Hölderlins seelenverwandte Freundin, Geliebte und Muse, in Frankfurt im Alter von 33 Jahren gestorben. Als Diotima und Priesterin der Hohen Liebe war sie in seinem Roman «Hyperion» bereits unsterblich geworden. Nur wenige Tage später kehrt der Dichter nach 17-monatigem Aufenthalt aus Bordeaux zu Fuß zurück. Sein Zustand ist katastrophal und lässt das Schlimmste befürchten («Und er lässt es gehen, alles wie es will, / Dreht und seine Leier bleibt ihm nimmer still»). Seine Reise per pedes nach Bordeaux im Winter 1801/1802 markiert einen fatalen Wendepunkt in seinem Leben.

Gründe genug für den Ludwigsburger Kulturwissenschaftler Thomas Knubben, sich runde 200 Jahre später – als quasi posthumer Begleiter auf dem Klavier – Hölderlins Spuren folgend auf den Weg von dessen Geburtsstadt Nürtingen in die französische Metropole zu machen: «Und verstehe die Freiheit / Aufzubrechen, wohin er will» (Hölderlin, Lebenslauf). Herausgekommen ist dabei nun ein Wanderer-Reise-Buch, das seine eigenen Reise-Impressionen ebenso wie die von Hölderlin in 24 (!) Kapiteln dokumentiert, Hölderlins Dichtung und Wesen Schritt für Schritt zugänglich macht und erhellt – seine Winterreise.

Natürlich steht zu Beginn eine Reflexion auf das Wandern, für Hölderlin ein Akt der Befreiung und Offenbarung («Komm! Ins Offene, Freund!»). So manches Mal wird Knubben auf seiner Wanderung über die Schwäbische Alb, den Schwarzwald, Straßburg, Lyon und die Auvergne bis zur «schönen Garonne» in Bordeaux irrtümlich als Jakobspilger gesehen. Bis zur Pointe de Grave, dem äußersten Punkt von Hölderlins exzentrischer Bahn, stößt er dabei vor, «dem Endpunkt der von ihm erlebten Welt. Finis terrae» – Hölderlin am Meer.

Hat Hölderlin hier – so kann Knubben jetzt fragen – im gleichmäßigen Kommen und Gehen der Wellen einen Moment der Erfüllung gefunden? Jenen, in dem «Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins werden, Mensch und Natur ineinander übergehen, die eigene Liebe und die Liebe der anderen sich ununterscheidbar durchdringen»? («Es nehmet aber / Und gibt Gedächtnis die See, / Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen, / Was bleibet aber, stiften die Dichter» – Andenken)

Der deutsche Kulturwissenschafter Thomas Knubben bleibt in seinem Lesebuch «Hölderlin – Eine Winterreise» dem genialen «Hyperion»-Dichter buchstäblich auf den F(V)ersen, schreibend und wandernd sein Dichten und Reisen nacherlebend. Ein schönes Buch, und jenseits aller «Jakobspilgerei».

Auf solche Höhen steigt Knubbens Wanderung, ohne Hölderlins Zeit als Hauslehrer in der Bourgeoisie von Bordeaux, seine tragische Beziehung zu Susette Gontard oder seine Rückkehr zu vernachlässigen. Respekt gebührt dem Autor dabei nicht nur für seine sichtlich beschwerliche 53-tägige Reise, sondern auch für seine stets beharrlich-respektvolle Spurensuche in verstaubten Archiven einer verschneiten Gegend mit mehr als einer unwirtlichen Herberge. Weiß sein treuer Wanderstab so manche interessante Anekdote zu berichten, bleibt er seinem Dichter und dessen auch heute noch kaum fassbarem Schicksal treu auf den Versen und kommt ihm dabei wohl näher als jede Habilitationsschrift. Dafür und für dieses gründliche, kenntnisreiche und äußerst verdienstvolle Hölderlin-Lesebuch gebührt ihm großer Dank. ■

Thomas Knubben, Hölderlin – Eine Winterreise, Klöpfer&Meyer-Verlag, ISBN 978-3-86351-012-1

.

.

.

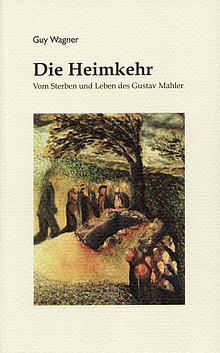

Guy Wagner: «Die Heimkehr» (Gustav Mahler)

.

Das Künstlerleben als Schlüssel zum Verständnis des Werkes

Christian Busch

.

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

100 Jahre nach seinem Tod haben die Werke von Gustav Mahler nichts von ihrer Aktualität und Wirkung auf den modernen Menschen eingebüßt, scheinen mehr als zuvor unsere innersten Ängste und Sehnsüchte zu berühren. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum ist das Leben so leidvoll? Wie schwer ist meine Krankheit? Wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meiner Angst vor dem Tod um? Wo finde ich Trost, Gnade oder gar Erlösung? Gründe genug, den tönenden Kosmos des letzten großen Symphonikers in Worte zu fassen und sich mit seinem Leben und Werk auseinander zu setzen, wie dies Guy Wagner in seinem Roman «Die Heimkehr» getan hat.

Am 8. April 1911 bricht der schwerkranke Gustav Mahler zu seiner letzten großen Reise von New York über Paris/Neuilly nach Wien auf. Die – tagebuchartig protokollierten – letzten 40 Tage schildern (immer wieder unterbrochen durch Rückblenden, Briefe, Aussagen von Zeitzeugen und Verweise auf sein Werk) seine Heimkehr nach Wien, wo der Todkranke seine letzte Zufluchtstätte sucht. «Da ziehen die blassen Gestalten meines Lebens wie der Schatten längst vergangenen Glücks an mir vorüber, und in meinen Ohren erklingt das Lied der Sehnsucht wieder.» Wie ein Film zieht sein Leben noch einmal in seinen Höhen und Tiefen an ihm vorüber, bis er am 18. Mai im Alter von 50 Jahren an einer unheilbaren bakteriellen Herzerkrankung in Wien stirbt, Endstation eines von vielen Zweifeln, Anfeindungen, Schicksalsschlägen und einigen wenigen Triumphen und Stunden des Glücks geprägten Lebens.

Nicht erst die tiefenpsychologische Analyse von Siegmund Freud hatte die Frage aufgeworfen: War die problematische Verbindung mit Alma («Ach Almschili!») richtig? Jene fast 20 Jahre jüngere, höchst attraktive Tochter eines Wiener Malers, deren Lebensfreude ihn, den Hofoperndirektor auf dem Gipfel seiner Karriere, beseelte und der er mit dem Adagietto aus der Fünften eine Liebeserklärung machte; die er sich – in seiner körperlichen Defizienz und im Hinblick auf seine Kunst und Aufgaben – zu bändigen gezwungen sah. Sogar das Komponieren verbot er ihr. Darf es ihn da wundern und schmerzen, wenn sie sich – und nicht zum ersten Mal – zu einem jüngeren (Walter Gropius) hingezogen fühlt?

Erinnerungen werden wach an die Uraufführungen seiner Werke, in denen Mahler gelebt hat wie kein zweiter («Erfahrenes und Erlittenes… Wahrheit und Dichtung in Tönen»), besonders an die triumphale Aufführung der Achten Symphonie in München (1’000 Mitwirkende), wo er vor illustrem und zahlreichem Publikum einen strahlenden Erfolg erlebt – warum gab es von diesem Momenten so wenige? Was bleibt von der Liebe zur Erde und den Menschen in all diesen Machtkämpfen, politischen Intrigen und antisemitischen Hetzkampagnen – vor allem in der feinen Wiener Hofgesellschaft – übrig?

Was bedeuten die Hammerschläge in seiner Sechsten Symphonie, die Schicksalsschläge, die ihn ereilen? Seine Herzschwäche, das Fremdgehen von Alma, der grausame Tod seines Kindes Putzi (Kindertotenlieder), «warum?».

In Guy Wagners konsequent Krankheits- und Lebensgeschichte symmetrisch kontrastierender Darstellung gelingt weit mehr als nur ein biographischer Roman: eine sorgfältiger Spiegel der Jahrhundertwende. Der Stand der Medizin, Dualismus, Jugendstil, Neoromantik, Expressionismus, Psychoanalyse, absolute Musik und Antisemitismus finden ihren Niederschlag in der Sprache der zu Wort kommenden Personen, nicht zuletzt der Sprache der häufig zitierten Werke Mahlers. Parallel dazu werden die Frauenbeziehungen, die Stationen seiner Karriere bis zu den Wurzeln seiner familiären Herkunft (die leidende Mutter, der brutale Vater, die sterbenden Geschwister) sichtbar.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman «Die Heimkehr» mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft. Wagner zeichnet Mahler dabei nicht als den Prototyp einer dekadenten Künstlerexistenz, wie sie durch Thomas Manns berühmte Novelle «Der Tod in Venedig» (1911) und auch später durch Luchino Viscontis kongeniale Verfilmung derselben – untermalt durch Mahlers Dritte und Fünfte – genährt wurde, sondern als den eigenständigen, sich radikal zu seiner Individualität bekennenden Künstler. Es bleibt mehr als eine Ahnung von dem, «in welche Hände die geniale Veranlagung eines jungen Menschen gelegt war, und was im Laufe dieses Lebens das Genie noch werde erleiden müssen.» (Nathalie Bauer-Lechner) ■

Guy Wagner, Die Heimkehr – Vom Sterben und Leben des Gustav Mahler, Rombach Verlag, 350 Seiten, ISBN 978-3-7930-9665-8

.

.

.

Rainer Wedler: «Unter der Hitze des Ziegeldachs»

.

«Die Wörter befreien sich / und tanzen frech»

Christian Busch

.

In einer Tonne, einem Weinfass oder auch mit Tieren soll Diogenes im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Um seiner Rolle als Bürgerschreck und Unterhalter gerecht zu werden. Im 21. Jahrhundert lässt sich «Unter der Hitze des Ziegeldachs» so mancherlei Erhellendes finden und denken, wie Rainer Wedlers gleichnamiger, beim Pop-Verlag erschienener Gedichtband beweist. In diesem erweist sich der bereits mit zahlreichen literarischen Preisen und Ehrungen ausgezeichnete Autor einmal mehr als virtuoser, mal verwirrender, Augen zwinkernder, mal schockierender, provozierender Sprachjongleur, dem es gelingt, den Leser in den Bann seiner Betrachtungen zu ziehen.

In einer Tonne, einem Weinfass oder auch mit Tieren soll Diogenes im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Um seiner Rolle als Bürgerschreck und Unterhalter gerecht zu werden. Im 21. Jahrhundert lässt sich «Unter der Hitze des Ziegeldachs» so mancherlei Erhellendes finden und denken, wie Rainer Wedlers gleichnamiger, beim Pop-Verlag erschienener Gedichtband beweist. In diesem erweist sich der bereits mit zahlreichen literarischen Preisen und Ehrungen ausgezeichnete Autor einmal mehr als virtuoser, mal verwirrender, Augen zwinkernder, mal schockierender, provozierender Sprachjongleur, dem es gelingt, den Leser in den Bann seiner Betrachtungen zu ziehen.

Die kurzen, schmucklos-lakonischen Texte beleuchten in vier Zyklen anhand von scheinbar beiläufig ausgewählten Realien und Motiven die ‚conditio humana’ aus überraschendem Blickwinkel. Zunächst vorsichtig: hinter vorgehaltener Maske, dann mutiger: Was man sich so alles wünscht, schließlich real: es gibt dies. Im letzten Kapitel «Eigenwillig» hat es sich konstituiert, das lyrische Ich, in immer klarer werdenden, respektive autobiographischen Konturen. Dabei weist jedes Gedicht über sich hinaus, indem es sich der Begrenztheit von Sprache bewusst ist und sich ihrer doch bedient. So wie jemand, der lebt, weiß, dass sein eigenes Leben nur begrenzt ist und die Möglichkeit unendlich vieler Leben ungenutzt in sich trägt.

Im ersten Zyklus sind es zunächst Todes-Visionen («nicht zu heilende Krankheit»; «der Tod hat sich bei mir eingehakt»), die als Auslöser für die Suche nach dem Sinn und einem Weg figurieren. Da helfen die verstaubten Bücher nur wenig. Unwillkürlich fällt einem da ein berühmtes Studierzimmer ein, in dem jemand verzweifelte. Beklagt werden die bei Tageslicht bis zur Unkenntlichkeit gebleichten Nachtgedanken und das Joch der Zivilisation («Nachgeborener»). Misantrophisch («zuweilen»; «Attrappen») schwingt er nicht nur mit Blick auf die Medienwelt die gesellschaftskritische Keule («…zappen wir mit dem nervösen Daumen /Und geben dieses Zucken für Leben aus») im Angesicht der existentiellen Einsamkeit des Menschen («Die große Einsamkeit»), die an der Weltordnung rüttelt. Von der Sehnsucht nach einem erfüllteren, wahrhaftigeren Leben, nach Selbsterkenntnis und Identität, nach einem festen Punkt im ewigen Fortschreiten der Zeit. Kurz: vom Menschen. Gekonnt spielt er mit der Schiffs-Metaphorik, in der er den Ausdruck für das rastlose und nimmermüde Herumirren und -treiben des Menschen findet («das Meer ist eine Frau»). Spricht hier noch der Schiffsjunge Wedler, der nach der Schule nach Afrika fuhr?

Rainer Wedler erweist sich in seinem Lyrik-Band «Unter der Hitze des Ziegeldachs» einmal mehr als virtuoser, mal verwirrender, Augen zwinkernder, mal schockierender, provozierender Sprachjongleur, dem es gelingt, den Leser in den Bann seiner Betrachtungen zu ziehen. Seine Gedichte dokumentieren eine unbändige poetische Experimentierlust und die philosophische Lust auf das Leben.

So weit und noch weiter gehen diese heiter-spielerischen und doch meist von aufrichtiger Ernsthaftigkeit zeugenden Gedichte, Ergebnis unbändiger poetischer Experimentierlust und der philosophischen Lust auf das Leben. Egal, ob es die Ameise, der Liebesakt oder das Abendmahl ist: Immer spiegeln sie das Leben in seinen mannigfaltigen Wirklichkeiten wider, variieren verschiedene Identitäten, die des Schiffsjungen, des Begehrenden, Abschied nehmenden, des Ehepartners oder auch liebenden Vaters. Da erschrecken die Liebenden vor der «gefährlichen Schlucht in ihren Augen». Doch immer gilt: «die Wörter befreien sich / und tanzen frech / mit den Gedanken / die ausgebrochen sind / aus ihrem Zuchtgehäuse.»

Rainer Wedler erweist sich hier einmal mehr als virtuoser, mal verwirrender, Augen zwinkernder, mal schockierender, provozierender Sprachjongleur, dem es gelingt, den Leser in den Bann seiner Betrachtungen zu ziehen. Die spielerisch-heiteren und doch meist von aufrichtiger Ernsthaftigkeit zeugenden Gedichte dokumentieren eine unbändige poetische Experimentierlust und die philosophische Lust auf das Leben. ▀

Rainer Wedler, Unter der Hitze des Ziegeldachs – Lyrik, 136 Seiten, Pop-Verlag, ISBN 978-3-86356-010-2

.

.

.

Stefan Frank: «Du musst immer gleich wieder schreiben…»

.

Ein Plädoyer fürs Briefeschreiben

Christian Busch

.

«Dir zu gefallen liegt mir mehr am Herzen als Gott zu gefallen. […] Ist mein Selbst nicht bei Dir, so ist es nirgendwo.» So erwiderte Heloise 1121 aus dem Kloster Argenteuil die erotisch-leidenschaftlichen Briefe ihres früheren Lehrers Abaelard, der nach seiner Entmannung durch Heloises Vormund Fulbert in die Abtei Saint-Denis eingetreten war. 1761 inspirierten diese Briefe den französischen Philosoph-Literaten Jean-Jacques Rousseau zu seinem Briefroman «Julie ou La nouvelle Héloise», welcher wiederum die Blütezeit des Briefromans im 18. Jahrhundert einleitete. Innerer Reichtum, gesteigerte Empfindsamkeit, das hohe Lied der Liebe in intimen Geständnissen und von gesellschaftlichen Schranken und Konventionen ungetrübte, freie und bar jeder Vernunft ihren Ausdruck findende seelische Kraft zeichnen diese Gattung bis heute aus: «Ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes», klagt Goethes Werther (1772), bevor seine Briefe den Untergang seiner in ihrer bedingungsloser Liebe zu Lotten gefangenen Seele dokumentieren.

«Dir zu gefallen liegt mir mehr am Herzen als Gott zu gefallen. […] Ist mein Selbst nicht bei Dir, so ist es nirgendwo.» So erwiderte Heloise 1121 aus dem Kloster Argenteuil die erotisch-leidenschaftlichen Briefe ihres früheren Lehrers Abaelard, der nach seiner Entmannung durch Heloises Vormund Fulbert in die Abtei Saint-Denis eingetreten war. 1761 inspirierten diese Briefe den französischen Philosoph-Literaten Jean-Jacques Rousseau zu seinem Briefroman «Julie ou La nouvelle Héloise», welcher wiederum die Blütezeit des Briefromans im 18. Jahrhundert einleitete. Innerer Reichtum, gesteigerte Empfindsamkeit, das hohe Lied der Liebe in intimen Geständnissen und von gesellschaftlichen Schranken und Konventionen ungetrübte, freie und bar jeder Vernunft ihren Ausdruck findende seelische Kraft zeichnen diese Gattung bis heute aus: «Ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes», klagt Goethes Werther (1772), bevor seine Briefe den Untergang seiner in ihrer bedingungsloser Liebe zu Lotten gefangenen Seele dokumentieren.

Da der Zeitlosigkeit des Schicksals der Liebenden jedoch auch die Bindung an ihre Zeit entspricht, durfte man neugierig auf Stefan Franks (*1972) literarisches Debüt «Du musst gleich wieder schreiben… – Eine Liebe in Briefen» sein. Hier lernt das Ich, ein scheinbar Gefühlen und der Liebe unbedarft gegenüberstehender Single, auf einer Vernissage eine faszinierende Frau kennen, die er nicht mehr loslassen möchte. Sie verbringen vier Stunden miteinander, in denen sie ihn bei der Erklärung ihrer Kunstwerke in ihren Bann zieht. Wie betäubt ist er noch, als Juliane ihn auf seine Bitte hin sie wiederzusehen, «Warum?» fragt und von ihm fordert, sich ihr zu öffnen. Schreiben solle er ihr. Briefe. Keine SMS, keine Mail. Briefe.

Soviel zum vielversprechenden Prolog. Doch anstatt sich hinzusetzen, stöbert er in alten Kisten die Liebeskorrespondenz von Karin (21) aus Wusterhausen und Robert (22) aus Leipzig von August 1971 bis Juni 1972 auf. Sie soll ihm helfen seine Schreib- und Gefühlsbarrieren zu überwinden. Dieser Briefwechsel – nur von wenigen dazwischen geschobenen Briefen des Ichs unterbrochen – bildet nun den eigentlichen Briefroman, der neben einer wachsenden, innig-herzlichen liebevollen Verbundenheit auch viel Alltägliches (Zugfahrten, Wartezeiten, Prüfungsvorbereitungen, Stimmungsschwankungen, Hochzeitsvorbereitungen etc.) – leider in oft banaler Weise (und Sprache) – behandelt. Dabei entsteht auch ansatzweise ein Bild, das oberflächig den Alltag und die Gesellschaft der DDR in den 1970er Jahren widerspiegelt.

Leider reicht Stefan Franks Erstling «Du musst immer gleich wieder schreiben…» für ein gelungenes literarisches Debüt nicht aus: Zu flach, zu banal-belanglos plätschert der Text oft dahin. Immerhin: Streckenweise durchaus ein überzeugendes Plädoyer fürs Briefeschreiben, gegen SMS und E-Mail…

Im Zentrum jedoch steht die – leider so gar nicht ungewöhnliche – Liebe der räumlich getrennten Liebenden, das herzliche Einverständnis, das niemals poetische, intime oder erotische Blüten trägt (Angst vor Postüberwachung durch die Stasi?), nur immer das Bemühen um harmonische Verbundenheit, schließlich die gemeinsame Freude von «Sternling» und «Liebstling» über den kommenden Nachwuchs, den «Kleinstling». Literarisch wesentlich interessanter sind da schon die unter dem Einfluss der Lektüre stehenden Briefe des Ichs an Juliane, in denen er sich dem Phänomen Liebe nähert: «Es zerrt die Schleier vom Ich – es klärt das Spiegelbild. […] Es steht vor den Wällen, den Blick fest auf den kirschkerngroßen Hort der Wärme gerichtet. Die Zeit allein wird zeigen, ob die Wälle brechen oder sich öffnen. […] Und ich? Ich in das Kampfgebiet, das Universum, das allumfassende Toben, grad erzittert. Außen ein Fels, innen eine Spinnwebe.» Denn da ist die Angst, die Angst vor der Leere: «…gibt es eine größere Leere als die, die Menschen in Deinem Herzen hinterlassen, die dort einen Platz hatten, den sie nicht mehr wollten?» Ist es die Angst, die ihn über Treue, Routine und den unseligen Moment, das Ende des Verliebtseins sinnieren lässt, bis er über das Schreiben zur behutsamsten Annäherung («Mein Leben – mein geliebtes Ruinenfeld») an sich selbst gelangt? Jetzt ist die Kontaktaufnahme möglich: «Aber das bin ich. Und wenn du magst, schreib mir jetzt zurück.» Hier ist der Roman ein überzeugendes Plädoyer für Briefe und gegen SMS und E-Mail, doch leider nur in diesen Passagen.

Davon hätte sich der Leser mehr gewünscht. Denn insgesamt reichen die vielversprechenden Ansätze leider für ein gelungenes literarisches Debüt (noch) nicht aus. Zu flach, zu banal-belanglos, eintönig und einfältig plätschern die Briefe von Robbi und Sternli über 200 Seiten dahin und untergraben die innere Spannung, die durch die Rahmengeschichte und durch die eingeschobenen Briefe des Ichs durchaus geschickt aufgebaut wird. Schade! Aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung? Hoffen wir, dass Juliane antworten wird… ■

Stefan Frank, Du mußt immer gleich wieder schreiben – Eine Liebe in Briefen, 240 Seiten, Mitteldeutscher Verlag, ISBN 978-3-89812-786-8

.

.

.

Torsten Wohlleben: «Ausgerockt»

.

Unsanfte Landung in der Wirklichkeit

Christian Busch

.

Es gibt Menschen, die nach einem zerplatzten Traum keine Kraft für einen zweiten haben. Denen das Mittelmaß nicht zum Selbstbewusstsein reicht. Für die es keine Wege zu geben scheint, noch nicht einmal falsche. Die nicht einmal im Internet wissen, was sie suchen könnten. Die, wenn ihnen das Schicksal ein Sprungbrett hinhält, auf dem Schlauch stehen.

Es gibt Menschen, die nach einem zerplatzten Traum keine Kraft für einen zweiten haben. Denen das Mittelmaß nicht zum Selbstbewusstsein reicht. Für die es keine Wege zu geben scheint, noch nicht einmal falsche. Die nicht einmal im Internet wissen, was sie suchen könnten. Die, wenn ihnen das Schicksal ein Sprungbrett hinhält, auf dem Schlauch stehen.

Die es nicht schaffen, das Mädchen, das sie gerade kennen gelernt haben, nach ihrer Telefonnummer oder ihrem Namen zu fragen. Deren Anblick weder zum Lachen noch zum Weinen reicht und denen das Nichts ein vertrauter, ständiger Begleiter in Form von ein paar Flaschen Bier und einer Pizza ist. Es gibt sie.

Von einem solchen handelt Torsten Wohllebens dritter, in Bremen spielender, bemerkenswerter Roman «Ausgerockt». Natürlich hat die Literatur-Szene, auch die aktuelle, schon schillerndere Gestalten gesehen als Linus Keller. Linus ist 32, Single, Vertreter der Thirtysomething-Generation, verkannter Rockmusiker (moderne Variante der Bremer Stadtmusikanten?) und Gelegenheits-Flaschensortierer. Was macht ein Autor mit so einem zwar sympathischen, liebenswürdigen, aber doch eben etwas weltfremden Schluffi, wenn er ihn zum Protagonisten seines immerhin 250 Seiten füllenden Roman bestimmt hat? Und: Wie schafft er es, ihm eine positive Entwicklung anzudichten?

Da ist zunächst Kumpel Holger, immer da, wenn Linus ihn nicht braucht – ein würdiger Vertreter der SMS-Generation, ehemaliges Bandmitglied und nervig-spleeniges Faktotum, das Linus mit seinen skurrilen Protest-Aktionen gegen die von MTV und DSMS vereinnahmte Medienwelt aus seiner Lethargie – und dann beinahe in den Abgrund – mitreißt. Und der es am Ende fast noch schafft, Linus als medialen Giganten zu etablieren.

Torsten Wohllebens Roman ist eine grundehrliche, ernsthafte, sehr bodenständige und doch sympathisierende Auseinandersetzung mit der bereits erwähnten Thirtysomething-Generation. Dem Autor gelingt die schmale Gratwanderung zwischen unterhaltsamer und realistischer Prosa; vor allem die mal atemlos Nähe herstellende, mal augenzwinkernd menschliche Schwächen berührende Liebesgeschichte ist ihm gelungen.

Aber vor allem ist da eine wunderschöne Liebesgeschichte: Jana heißt sie. «Beim Internet muss man schon was anklicken. Das geht nicht von allein weiter», sagt sie ihm bei ihrer ersten zufälligen Begegnung im Internet-Café. Und es ist tatsächlich ein kunstvoll geglückter Balance-Akt nötig, um Wohllebens passiven Helden und die schöne Jana zusammenzubringen; ein paar Zufälle und ein starker Kaffee allein reichen da nicht, bis er sie – endlich – küsst. Friedlich findet sie ihn, als sie ihn beim Schlafen beobachtet. So kehrt etwas Neues, bisher Unbekanntes in Linus’ Leben ein: das Glück. Das Glück, das ihm eine Träne entlockt. Die Träne, die er beim Tod seiner Stieftochter Hanna, nicht vergießen konnte – im Gegensatz zu seinem in die USA ausgewanderten Halbbruder Mark. Jana schafft es sogar, dass Linus schließlich – mit der Hilfe einiger Freunde – sein eigenes Café eröffnet. Doch auch die Liebe macht aus Linus kein Alpha-Männchen. Linus wäre nicht Linus, wäre der Rückfall nicht schon vorprogrammiert. Es kommt, was kommen musste: Linus stürzt erneut ab – unsanfte Landung in der Wirklichkeit. Doch Übung macht den Meister, das hofft auch Linus. Fortsetzung folgt?

Torsten Wohllebens Roman ist eine grundehrliche, ernsthafte, sehr bodenständige und doch sympathisierende Auseinandersetzung mit der bereits erwähnten Thirtysomething-Generation. Dem Autor gelingt die schmale Gratwanderung zwischen unterhaltsamer und realistischer Prosa; vor allem die mal atemlos Nähe herstellende, mal augenzwinkernd menschliche Schwächen berührende Liebesgeschichte ist ihm gelungen. ■

Torsten Wohlleben, Ausgerockt, Roman, 280 Seiten, Carl Schünemann Verlag Bremen, ISBN 978-3-7961-1970-5

.

.

.

Jessica Riemer: «Rilkes Frühwerk in der Musik»

.

«O Herr, gib jedem seinen eignen Tod»

Christian Busch

.

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Rainer Maria Rilke gehört zu den deutschen Dichtern, deren Werke bis heute nichts von ihrer Wirkung und Präsenz eingebüßt haben. Seine Gedichte erscheinen moderner und zeitloser denn je, von hellsichtiger Klarheit und unerschöpflichem Reichtum, so dass selbst die analytische Literaturwissenschaft sie noch nicht endgültig fassen und «erledigen» konnte. Und spielt Rilkes vielleicht berühmtestes Gedicht «Herbsttag» (aus dem «Buch der Bilder») nicht auf die Verfassung des modernen Menschen an? Auf die Zeit der Einsamkeit, des «Wachens» und «Lange-Briefe-Schreibens», in der man unruhig in den «Alleen zwischen treibenden Blättern» hin und her «wandert»? Auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich aus der Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit unweigerlich stellen, doch in der schrillen Medienwelt tabu sind?

Um sich Rilke und seinem Werk weiter zu nähern, bedarf es daher vieler und vielfältiger Wege. Jessica Riemer geht in ihrer umfangreichen, sehr fundierten und beziehungsreichen Arbeit den Weg über die Rezeptionsgeschichte und die Rezeptionsästhetik mit dem Schwerpunkt auf dem Frühwerk und der Todesthematik. Eine besondere Berücksichtigung erhalten die zahlreichen musikalischen Vertonungen, denen Rilkes Texte als Inspiration, Thema oder Deutung zu Grunde liegen. Sie alle dokumentieren die Modernität, Aktualität und Zeitlosigkeit von Rilkes Texten.

Rilke-Grab auf dem Bergfriedhof Raron (Schweiz)

Von maßgeblicher Bedeutung ist zunächst Rilkes eigener ambivalenter Todesbegriff, der «eigne» und der «kleine» Tod, der in der nur wenig beachteten Erzählung «Das Christkind» (1893) thematisiert wird. Vor dem Hintergrund seiner großen Affinität zum Tod unterscheidet er den «eignen» oder vollkommenen Tod, der als Teil des Lebens akzeptiert wird («Der Tod wächst aus dem Leben nämlich heraus wie eine Frucht aus einem Baum») vom «kleinen» Tod, dem Sterben in anonymisierter, den Tod leugnender Form.

Die enge Verbindung von Tod und Leben setzt sich fort in der an Sigmund Freud orientierten Dialektik von Lebens- (Eros) und Todestrieb (Thanatos). Der Tod in der Schlacht von Cornet, dem Titelhelden der Prosadichtung «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph», erscheint als letzte Steigerung des Lebensgefühls, unmittelbar nach der Liebesnacht mit der Gräfin.

Nach einem Verweis auf die unsägliche Rezeption im Nationalsozialismus, aber auch schon im 1. Weltkrieg, beschäftigt sich Jessica Riemer in der Folge ihrer nun deutlich interdisziplinär angelegten Arbeit mit der äußerst umfangreichen musikalischen Rezeption nach 1945, von denen hier nur einige genannt werden können.

Rilkes Gedicht «O Herr, gib jedem seinen eignen Tod» aus dem Stundenbuch wird in Karl Schiskes 1946 komponiertem Oratorium «Vom Tode» zum Leitmotiv und roten Faden, das im Epilog die höchste Steigerung in der Schlussfuge erfährt. Im «eignen» Tod erfährt das lyrische Ich die Erlösung, die Schiskes im Krieg verstorbenen Bruder (der «kleine» Tod) versagt blieb.

Ein weiteres Beispiel – auch für die enge Verwandtschaft von Musik und Literatur – erläutert die Autorin in der 1969 uraufgeführten «Symphonie vom Tode» (Nr. 14 op. 135) von Dimitri Schostakowitsch, in welcher der Komponist die Unterdrückung des Künstlers in der sozialistischen Gesellschaft anprangert. Krankheit, Unterdrückung und Todesangst prägen Schostakowitsch in dieser Zeit, und auch sein Werk, seine Todesauffassung – entgegen der von Rilke – bleibt rein pessimistisch. Die Interferenz entsteht dann auch durch Rilkes Gedicht «Der Tod des Dichters» aus den Neuen Gedichten.

Die Analyse der 2005 uraufgeführten Symphonie Nr. 8, im Untertitel «Lieder der Vergänglichkeit» genannt, von Krzysztof Penderecki bringt wieder eine stärkere und engere Identifikation mit Rilkes Botschaften zum Vorschein. Auch hier fungieren in der Thematik von Herbst, Vergänglichkeit und Tod seine Gedichte «Ende des Herbstes» und der berühmte «Herbsttag» als roter Faden. Penderecki teilt Rilkes Auffassung vom Tod als höhere Stufe des Lebens, die sich in seiner Symphonie wie ein persönliches, religiöses Glaubensbekenntnis widerspiegelt.

Auch die Liederzyklen von Rilkes Freund Ernst Krenek und Alois Bröder stellen den Prozess von Werden und Vergehen als einen Kreislauf dar und betonen somit Rilkes ambivalentes Todesverständnis, welche musikalisch durch Dur- und Moll-Wechsel und das Gegenüberstellen von dynamischen Kontrasten umgesetzt sind.

Im letzten Kapitel ihrer Arbeit geht Riemer auf die 20(!), jeweils höchst unterschiedliche Rilke-Rezeptionen offenbarende Vertonungen von Rilkes Cornet ein. Unter diesen nimmt das den Tod als Erlösung interpretierende Konzertmelodram des in Theresienstadt inhaftierten Victor Ullmann – nicht nur auf Grund der Umstände – eine Sonderstellung ein.

Jessica Riemers Untersuchung ist Zeugnis einer jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Dichter, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Besser lässt sich die Zeitlosigkeit von Rilkes Texten nicht untermauern.

Jessica Riemers nahezu enzyklopädische Arbeit über Rilke und dessen Rezeption stellt nicht nur wegen der interdisziplinär geführten Darstellung einen Meilenstein in der Rilke-Forschung dar. Sie ist Zeugnis einer jahrelangen, intensiven und kompetenten Auseinandersetzung mit dem Dichter, seinen Texten und Rezipienten, wobei der Prozess der sukzessiven Erhellung den Leser aus dem Staunen nicht herauskommen lässt. Eindrucksvoller lässt sich die Aktualität, Modernität und Zeitlosigkeit von Rilkes polyvalente Deutungsoptionen bietenden Texten nicht untermauern. ■

Jessica Riemer: Rilkes Frühwerk in der Musik, Rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen zur Todesthematik, Universitätsverlag Winter, 552 Seiten, ISBN 978-3-8253-5698-9

.

.

.

Thomas Mann: «Mein Wunschkonzert»

.

Musikalisches Vermächtnis eines «Zauberers»

Christian Busch

.

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.

.

Vom Dionysischen zum Apollinischen

«Weihevolles Entzücken, Erschauern und Erbeben, rauschhaftes Schluchzen»: Das Grals-Motiv aus dem Lohengrin-Vorspiel von Richard Wagner (Hörbeispiel auf Youtube)

Mit dem Vorspiel zum 1. Akt der Oper «Lohengrin» führt uns der Dichter gleich in medias res zur Hauptinspirationsquelle seines Schaffens: Richard Wagner. Erinnerungen an die ersten Besuche des Lübecker Stadttheaters werden da wach, wo der junge Mann die ersten und unauslöschlichen Eindrücke vom Gralsmotiv empfangen hatte – die gleichen, welche später die Figur des kleinen Hanno in den «Buddenbrooks» über die raue Wirklichkeit des Daseins hinwegheben: «Es war über ihn gekommen mit seinen Weihen und Entzückungen, seinem heimlichen Erschauern und Erbeben, seine plötzlichem, innerlichem Schluchzen, seinem ganzen überschwänglichen und unersättlichen Rausche…». Schon Nietzsche hatte die «opiatische, narkotische Wirkung» des Vorspiels in seiner dionysischen Gewalt erkannt, die Hannos Lebens- und Willenskraft – noch am Vorabend seines schulischen Versagens – untergraben. Wie zum Trotze beschwört Mann indes in Anlehnung an Richard Strauss das vollendete Formbewusstsein des Vorspiels, bevor er der Musik demütig weicht.

.

Ut musica poesis

Das pastorale Erlebnis, das Claude Debussys impressionistisches «Prélude à l’après-midi d’un Faune» in Töne fasst, stand Pate bei Hans Castorps Traum im Kapitel «Fülle des Wohllauts» aus dem Roman «Der Zauberberg». Auch hier belebt die Musik in ihrer elektrisierenden und inspirierenden Wirkung das Seelenleben eines seiner Hauptprotagonisten, dem im Stumpfsinn und in der Eintönigkeit des Davoser Sanatoriums gefangenen Castorp, dem sich ein Grammophon «als ein strömendes Füllhorn heitern und seelenschweren künstlerischen Genusses» erweist. Die Töne der völligen Selbstvergessenheit, der hohen Idylle in glänzender Natur und des absoluten Stillstands der Zeit verwandeln sich in Thomas Manns Prosa in Worte der «Fülle des Wohllauts», die der Meister mit hörbarem Genuss und entzückter Stimme vorträgt, was zur Sternstunde der Kunst selbst gerät. Wenn der «Roman eine Symphonie» (T. Mann) sein soll, werden aus Tönen Worte: Ut musica poesis.

.

Bekenntnis zur Romantik

Doch vor allem – damit keine Missverständnisse aufkommen – bekennt sich Thomas Mann explizit und unmissverständlich zur Romantik und dem deutschen Lied. Franz Schuberts «Winterreise», der «schönste» Zyklus, der von der unerwiderten Liebe eines einsamen und ausgestoßenen Träumers und Wanderers in einer von restaurativer Kälte geprägten Zeit handelt, liegt da nahe, ließen sich doch wohl auch hier viele Parallelen zu Thomas Manns Biographie herstellen. Spricht aus dem eher unscheinbaren Lied Nr. 17 «Das Dorf» der verbitterte, rastlose und desillusionierte Flüchtling, dem kein Exil zur Heimat wurde?: «Ich bin zu Ende mit allen Träumen / Was will ich unter den Schläfern säumen?» Oder verklärt die Musik tatsächlich die «tiefe Melancholie und Verzweiflung» (T. Mann)?

Auch Eichendorffs von Robert Schumann im Liederkreis vertontes Gedicht «Zwielicht» gehört nicht unbedingt zu den berühmtesten, dennoch hat es sich einen Platz im Herzen des Zauberers errungen. Misstrauen, das Bewusstsein einer Übergangszeit, Bedrohung durch den Krieg prägen es. Doch wie sehr dem 79-jährigen Schriftsteller die Eichendorff’sche Dichtung der Leichtigkeit und Unbeschwertheit abgeht, verrät er – beinahe entrüstet und unwillig – im Nachsatz.

.

Huldigung der Schönheit und der Form

Ein wenig ironisch erscheint es, wenn Thomas Mann sein Wunschkonzert mit einer Ouvertüre, der Leonoren-Ouvertüre Beethovens, beschließt und sich mit ihr – ganz apollinisch – der erhabenen Humanität und Brüderlichkeit der Klassik zuwendet. Auch hier hat der Held seines Romans «Dr. Faustus», Adrian Leverkühn, ein früh prägendes Fidelio-Erlebnis, das bei allen Bedenken gegen das einfach «Gute und Schöne» die letzte – wie eine Apotheose aufsteigende – Botschaft des letzte Weisheiten berührenden Autors bleibt.

Der Literat zwischen Musikern: Thomas Mann mit den Dirigenten Bruno Walter (l.) und Arturo Toscanini in Salzburg 1935

Thomas Mann – obwohl von Alter und Krankheit gezeichnet – versteht das Spiel von Offenlegung und Verschleierung, von asketischer Selbstbeschränkung und subtiler Verführungskunst einerseits und der großbürgerlichen Verantwortung des Dichterfürsten andererseits. So stellt das bewegende Dokument Thomas Manns Verhältnis zur Musik mikroskopisch und doch eindrucksvoll dar. Es offeriert mehr als nur einen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Zauberers, sondern stellt ein Abbild von dessen tiefer Verwurzelung in der geliebten Welt der Töne dar. Für sein Verhältnis zur Musik gilt, was für alles galt, was er liebte: «Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.» (Thomas Mann, «Tonio Kröger»)

Thomas Manns «Wunschkonzert» hält als bewegendes Dokument das Verhältnis des Dichters zur Musik mikroskopisch und eindrucksvoll fest.

Dem Hörverlag sei gedankt für das umfangreiche, informative, weitere Anregungen und Quellen aufgreifende CD-Booklet sowie die Aktualisierung durch historische Aufnahmen (u.a. von Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahre 1936) aus der privaten Plattensammlung von Thomas Mann. ■

Thomas Mann, Mein Wunschkonzert, Hörverlag, ISBN 978-3-86717-564-7

.

.

Themen-verwandte Links

Thomas Mann: Buddenbrooks – Migrant Thomas Mann

.

.

Ute Bales: «Peter Zirbes»

.

Ein Roman wie ein Segen

Christian Busch

.

November 1901, Niederkail/Südeifel. Gebeugt steht ein Mensch an seinem Lebensabend am zugigen Fenster seiner armseligen Hütte, von Kälte, Stille und Einsamkeit umgeben, in der gichtigen Hand ein Stück unfertigen Geschreibsels eines undenkbar gewordenen Gedichts, umschwirrt von den heiseren, leiser werdenden Schreien der Kraniche, «Haolegäns» im Volksmund der Eifel. Was war mit den Menschen? Konnte es sein, dass nichts und niemand mehr anklopfte?… So viele Wege lagen hinter ihm, immer weniger waren es geworden, zuletzt blieb nur noch einer. Mühevoll versucht er sich des Anfangs zu entsinnen. Der Anfang, wie war bloß der Anfang?

November 1901, Niederkail/Südeifel. Gebeugt steht ein Mensch an seinem Lebensabend am zugigen Fenster seiner armseligen Hütte, von Kälte, Stille und Einsamkeit umgeben, in der gichtigen Hand ein Stück unfertigen Geschreibsels eines undenkbar gewordenen Gedichts, umschwirrt von den heiseren, leiser werdenden Schreien der Kraniche, «Haolegäns» im Volksmund der Eifel. Was war mit den Menschen? Konnte es sein, dass nichts und niemand mehr anklopfte?… So viele Wege lagen hinter ihm, immer weniger waren es geworden, zuletzt blieb nur noch einer. Mühevoll versucht er sich des Anfangs zu entsinnen. Der Anfang, wie war bloß der Anfang?

Mit dem bitteren, scheinbar trostlosen Ende einer langen Wanderschaft setzt Ute Bales‘ Roman «Peter Zirbes» ein. Betroffen denkt man an Nietzsche:

Nun stehst du starr / schaust rückwärts, ach, wie lange schon / … Die Welt ein Tor / Zu tausend Wüsten stumm und kalt / Wer das verlor,/ was du verlorst, macht nirgends Halt./ … Flieg, Vogel, schnarr / Dein Lied im Wüstenvogel-Ton! – / Versteck, du Narr, / Dein blutend Herz in Eis und Hohn! / … Die Krähen schrein / Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: / Bald wird es schnein, – / Weh dem, der keine Heimat hat!

Und so erzählt der Roman dann rückblendend die Geschichte von dem 1825 in Niederkail geborenen, dichtenden Steinguthändler Peter Zirbes. Von der Geburt des kleinen Peters, der als Nachkomme einer Hausiererfamilie in äußerst bescheidenen Verhältnissen zur Welt kommt und aufwächst, bis zum Ende, der Suche nach dem Anfang.

«Eine aus der Liebe zur Landschaft und ihrem inneren Erleben schöpfende Dichtung»: Peter Zirbes (1825-1901)

Peter ist – auch infolge der Armut – ein elendes Geschöpf, klein, mager, von chronischen Hitzen geplagt, empfänglich für Infekte, blass und kraftlos, eine Schwäche, die ihn empfindsam für die Natur und die Sprache macht, die Quellen seines Dichtens. Und doch wird er mal von Kaiser Friedrich Wilhelm IV. und Kaiser Wilhelm II. Zuwendungen erhalten, wird – unfassbar – posthum zum «ersten Dichter der Eifel« gekrönt. Was folgt ist eine dicht in die lokalen und globalen zeitgeschichtlichen Ereignisse und Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts (Revolutionen, Industrialisierung, Kriege, Auswanderzüge nach Amerika, deutsche Einheitsbestrebungen etc.) eingebettete und mit ihnen verknüpfte Schilderung seines von kaum einer Tragik verschonten und von nur wenig Glück gesegneten Lebensweges.

Da ist das unstete, von existenzieller Not, aber auch von vielfältigen Eindrücken geprägte Umherziehen auf dem Eselwagen, die für Peters Dichten unzugänglichen, engstirnigen Dorfbewohner, der immer gefährdete und schwierige, aber wichtige Schulbesuch, seine tiefe, anhaltende Liebe zu der schönen Loni, der harte Überlebenskampf um das tägliche Brot, die Anfänge literarischer Unterweisung durch seinen Freund Brandt und die kaum für möglich gehaltene Veröffentlichung zweier Gedichtbände mit Hilfe des ihm als Freund und Förderer treu verbundenen Hunsrücker Schriftstellers Oertel. Zuletzt folgt noch die unselige Fehde mit dem katholischen Dorfpfarrer und der Gemeinde, die Brandstiftung und die Konvertierung zum Protestantismus, aber vor allem die aus der Liebe zu seiner Landschaft und ihrem inneren Erleben schöpfende, in den Roman eingefügte Dichtung – letzte Zuflucht einer sich nach jedweder Resonanz sehnenden menschlichen Seele?

An diesen Höhen und Tiefen lässt Ute Bales den Leser teilhaben, erzählt mit wunderbar ruhiger, fesselnder, niemals aufdringlicher, wertender oder gar urteilender Stimme, welche stets die Balance von respektvoller Distanz und menschlicher Nähe bewahrt. Sie beweist einmal mehr ihr feines Gespür für die Menschen, ihre Sprache und ihre Landschaft, die häufig und gern als «preußisches Sibirien« beschworene Eifel.

Ute Bales lässt den Leser an den Höhen und Tiefen der Eifeler Dichter-Existenz des Peter Zirbes teilhaben, erzählt mit wunderbar ruhiger, fesselnder, niemals aufdringlicher, wertender oder gar urteilender Stimme, die stets die Balance von respektvoller Distanz und menschlicher Nähe bewahrt. Sie beweist einmal mehr ihr feines Gespür für die Menschen, ihre Sprache und ihre Landschaft, die Eifel.

So schwebt der akribisch recherchierte, auf historischen Daten und biographischen Ereignissen fußende Roman irgendwo zwischen Bildungs- und Künstlerroman, zwischen Heimatroman und Sittengemälde und geht doch – der Autorin sei Dank – darüber hinaus. Sind die zu Platituden verkommenen Formeln von der «brotlosen Kunst« (Lessing), dem «armen Poeten« (Spitzweg) und dem «vom Menschlichen ausgeschlossenen und am Menschlichen nicht teilhabenden Künstler« (Thomas Mann) hier durch ihre anschauliche Darstellung obsolet geworden, bleibt von dem auch sozialgeschichtlich interessanten und ambitionierten Roman mehr als eine nur verdienstvolle Würdigung des von seiner bornierten Umwelt verschmähten und verkannten Künstlers.

Wie ein Segen liegt das Ende von Zirbes’ Geschichte über dem bis dato unfassbaren, erschütternden menschlichen Schicksal in dem heillosen Jammertal. Den Segen, der auch den Leser erfasst, hatte der Dichter noch geflüstert:

«Und sollten wir in dieser Nacht

Vielleicht vom Leben scheiden,

Wir jubeln auf: Es ist vollbracht,

Nun enden Kampf und Leiden.

Der Geist streift seine Fesseln ab,

Geht ein zu ew’gen Freuden.»

Ute Bales, Peter Zirbes, Roman, 456 Seiten, Rhein-Mosel-Verlag, ISBN 978-389801-048-1

.

.

Erich Wolfgang Skwara: «Im freien Fall»

.

Hundert Scherben eines schönen Spiegels

Christian Busch

.

Schon im 19. Jahrhundert war der Roman – nach Stendhal – «un miroir», ein Spiegel und Abbild seiner Zeit, zugleich Zeugnis der Illusion, das Leben sei in seiner Totalität tatsächlich erfassbar. An diese Tradition knüpft auch Erich Skwaras Roman «Im freien Fall» an, auch wenn der Held – ursprünglich mal auf der Suche nach der Sinnfälligkeit des Lebens – längst das «Zeitalter transzendentaler Obdachlosigkeit» (Georg Lukács) durchschritten hat. Mehr und mehr ist dabei das vereinzelte und sich vereinzelnde Ich auf sich selbst zurückgeworfen, Zuflucht nur in einen grenzenlosen Subjektivismus findend, das Leben dabei ein unergründliches Rätsel, ein undankbares Puzzle, ein zersplitterter Spiegel, dessen Scherben zusammenzusetzen eine qualvolle Sisyphos-Arbeit bedeutete, die zu allem Überdruss auch noch nur sich selbst dient.

Schon im 19. Jahrhundert war der Roman – nach Stendhal – «un miroir», ein Spiegel und Abbild seiner Zeit, zugleich Zeugnis der Illusion, das Leben sei in seiner Totalität tatsächlich erfassbar. An diese Tradition knüpft auch Erich Skwaras Roman «Im freien Fall» an, auch wenn der Held – ursprünglich mal auf der Suche nach der Sinnfälligkeit des Lebens – längst das «Zeitalter transzendentaler Obdachlosigkeit» (Georg Lukács) durchschritten hat. Mehr und mehr ist dabei das vereinzelte und sich vereinzelnde Ich auf sich selbst zurückgeworfen, Zuflucht nur in einen grenzenlosen Subjektivismus findend, das Leben dabei ein unergründliches Rätsel, ein undankbares Puzzle, ein zersplitterter Spiegel, dessen Scherben zusammenzusetzen eine qualvolle Sisyphos-Arbeit bedeutete, die zu allem Überdruss auch noch nur sich selbst dient.

Spielmann heißt die Hauptfigur des Romans, bei deren Namensgebung Grillparzers Novelle «Der arme Spielmann» Pate gestanden hat. Ein junggebliebener Mittfünfziger, ein misanthropischer Menschenfreund, der seiner Frau Linda und seinen Töchtern in liebevoller Lieblosigkeit auch aus größter zeitlicher und räumlicher Distanz verbunden ist, der seiner mit der Erfindung von immer neuen künstlichen Bedürfnissen höchst zeitgemäß ausgerichteten Firma mit weiser, an Rousseau’scher Zivilisationskritik orientierter Skepsis gegenübersteht, und der als entwurzelter Weltbürger, der Kultur des Abendlandes verhaftet, in der Neuen Welt gestrandet ist: «Vor ihm erstreckte sich der Ozean. Der gehörte ihm allein, er wusste bestimmt, dass er ihn nicht mit anderen Menschen teilte. Niemand sah, was er sah. Das galt für alle Bilder, und diese Gewissheit war sein verlässlichster Besitz».

Diese Selbsterkenntnis ist Ausgangs- und Zielpunkt der Romanerzählung, die in zahlreichen, durchaus virtuos verknüpften Rückblenden Spielmanns Geschichte komponiert: die hundert Scherben des schönen Spiegels. Vor allem ist da das knabenhafte, leitmotivisch immer «bleiche» Mädchen mit der Botticelli-Aura, dessen Todesanzeige Spielmann bei der morgendlichen Zeitungslektüre sucht, und das ihn auf der gemeinsamen Reise zu den Wurzeln europäischer Kultur in eine heftige, erotische Liebesbeziehung gestürzt hatte. Die Parallele zu Walter Faber und Sabeth drängt sich auf, denn so wie Fabers technisches Welt- und Menschenbild zerbröckelt, so befindet sich auch Spielmann in einer Sinnkrise und auf der existentiellen Suche nach Wirklichkeit – eben «im freien Fall».

Um diesen roten Faden der Geschichte ranken sich verschiedene Episoden um die Freundschaft, die vollkommene Schönheit, den Tod und die wahrhaft – die Anspielung an Dantes Inferno ist überdeutlich – «höllische» Gewalt der Technik, etwa wenn er den Maschinenraum im Bauch eines Kreuzfahrtschiffs aufsucht. Geradezu anrührend erzählt ist der Besuch der Herz-Jesu-Statue in der englischen Kirche St. Peter and The Guardian Angels. Wenn sich Spielmann und sein bleiches Mädchen in gemeinsamem Gedenken an das mütterliche Leid über die im Großen Krieg verstorbenen Brüder Peter und Francis Dennien an den Händen halten, trifft Skwara die menschliche Gesellschaft an ihrem wundesten Punkt: der gnadenlosen Ausbeutung des Individuums durch staatliche Macht.

Doch vor allem reisen Spielmann und seine Liebesgespielin durch Europa auf den Spuren europäischer Kulturgeschichte, den Zentren der Antike und der Renaissance: Rom, Paris, Chartres, Chenonceaux, Vézelay, Brügge, Florenz. Trotz heftigster erotischen Aufladung stellt sich keine dauerhafte Bindung oder Beziehung ein: «Ich bin nicht auf deiner Höhe», schluchzt sie verzweifelt und stürzt – wie Gretchen – in den Wahn, die Liebe wird zum Verbrechen. Spielmann bleibt Einzelgänger – wie Faust – und zieht seiner bleichen, makellosen Schönheit die Fresken von Domenico Ghirlandaio vor. Damit schließt sich der Kreis. Spielmanns Spiegel ist zusammengesetzt, ein Prozess der Selbstfindung, der Selbstvergewisserung ist abgeschlossen, der Preis ist hoch, die Zerbrechlichkeit des Spiegels nur allzu spürbar, «gerettet» nur sein Selbstbild. Und wer sagt, dass Helden in der Moderne sympathisch sein müssen?

Kein Zweifel: Der 1948 in Salzburg geborene Erich Wolfgang Skwara, Literaturdozent, Reiseleiter und Schriftsteller, schöpft aus einem reichen Fundus an Bildung und Lebenserfahrung (die autobiographischen Züge des Romans sind unübersehbar), aus dem er eine facettenreiche Palette von gewichtigen Topoi und Themen kreiert und in die Waagschale wirft. Er versteht es auch – atmosphärisch dicht – Stimmungen zu entwerfen, die in ihrer Zeitlosigkeit von großer poetischer Ausdruckskraft sind, die magische Momente bis hin ins Unvergängliche verklären und nicht nur zu Beginn des Romans von großer suggestiver Kraft sind. So ist dem Autor ein äußerst lesenwerter Roman gelungen. Bei aller erlaubten Provokation, die Spielmann in seiner unendlichen Egozentrik, seinen sexuellen Phantasien und seiner parasitären Existenz auslöst, bleibt indes die Frage nach einer – auch für den Helden – menschlich erfüllteren Daseinsform. ■

Erich Wolfgang Skwara, Im freien Fall, Roman, 272 Seiten, Hoffmann und Campe Verlag, ISBN 978-3-455-40261-2

.

___________________________________________

Geb. 1968 in Düsseldorf/D, Studium der Germanistik, Romanistik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn, jahrelange Erfahrung in verschiedenen Chören, arbeitete als Lehrer in Frankreich, Südafrika und Deutschland, lebt derzeit in Teneriffa/SP

.

.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»

.

Ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»

.

Dr. Karin Afshar (Literatur)

Dr. Karin Afshar (Literatur)

Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt als Herausgeberin, Lektorin und Publizistin in Frankfurt – – Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

Thomas Binder (Schach)

Thomas Binder (Schach)

Geb. 1961, Diplom-Ingenieur, aktiver Schach-Spieler und -Trainer, Co-Autor des Wikipedia-Schach-Portals, lebt als EDV-Berater in Berlin – – Thomas Binder im Glarean Magazin

.

.

Christian Busch (Musik/Literatur)

Christian Busch (Musik/Literatur)

Geb. 1968 in Düsseldorf/D, Studium der Germanistik, Romanistik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn, jahrelange Musik-Erfahrung in verschiedenen Chören, arbeitete als Lehrer in Frankreich, Südafrika und Deutschland, lebt Düsseldorf – – Christian Busch im Glarean Magazin

.

.

Bernd Giehl (Literatur)

Bernd Giehl (Literatur)

Geb. 1953 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, zahlreiche schriftstellerische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim – – Bernd Giehl im Glarean Magazin

.

.

.

Sigrid Grün (Literatur)

Sigrid Grün (Literatur)

Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft, derzeit Promovierung, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals – – Sigrid Grün im Glarean Magazin

.

.

.

Michael Magercord (Musik/Literatur)

Michael Magercord (Musik/Literatur)

Geb. 1962, früher als Journalist bei der Berliner Tageszeitung taz und als «Stern»-Korrespondent in Peking tätig, verschiedene Buchpublikationen, lebt als Feature-Autor und Reporter des Hörfunks in Prag/Tschechien – – Michael Magercord im Glarean Magazin

.

.

Günter Nawe (Literatur)

Günter Nawe (Literatur)

Geb. 1940 in Oppeln/D, von 1962 bis zur Pensionierung 2005 Mitarbeiter eines Kölner Zeitungsverlags, danach freischaffend u.a. als Pressesprecher eines großen Kölner Chores und Buchrezensent für Print- & Online-Medien – – Günter Nawe im Glarean Magazin

.

.

Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)

Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)

Geb. 1974 in Hildesheim/D, Studium der Germanistik und Anglistik, bis 2007 Lehrauftrag an der TU Braunschweig, langjährige Erfahrung als freier Rezensent verschiedener niedersächsischer Tageszeitungen sowie als Solist und Chorist, derzeit Angestellter in der Erwachsenenbildung – – Wolfgang-Armin Rittmeier im Glarean Magazin

.

.

Dr. Mario Ziegler (Schach)

Dr. Mario Ziegler (Schach)

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach. Mario Ziegler im Glarean Magazin

.

.

.

leave a comment