Walter Janka – Ein ungewöhnlicher Lebenslauf

.

«Tapferer Mensch und Kommunist durch und durch»

Dem ehemaligen Verleger im Ostberliner Aufbau-Verlag

und Freund Walter Janka gewidmet

.

Wolfgang Windhausen

.

Walter Janka – ein tapferer Mensch und Kommunist durch und durch, der sich von Jugend an für seine Überzeugungen und Ideale engagierte und viele Nachteile in Kauf genommen hat. Er war einer der prominentesten reformkommunistischen Intellektuellen, die nach dem XX. Parteitag in Moskau 1956 eine Demokratisierung der DDR verlangten.

Berlin, Juli 1955: Aufbau-Verlags-Leiter Janka (r.) an einer Pressekonferenz mit DDR-Kulturminister Johannes R. Becher (Mitte) und dessen persönlichem Referenten K. Tümmler

Vielen in der DDR wurde der Name Walter Janka erst ein Begriff, als im Ost-Berliner Deutschen Theater der Schauspieler Ulrich Mühe am 28. Oktober 1989 aus den Erinnerungen Walter Jankas «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» gelesen hatte. Über Freunde vom Fernsehen hatte ich noch eine Karte für die schnell ausverkaufte Lesung bekommen. Die total überfüllte Veranstaltung am Abend wurde auch mit Lautsprechern auf den Vorplatz übertragen. Diese Lesung Jankas zählte zu jenen Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben in der vom Verfall ergriffenen Deutschen Demokratischen Republik. Mich bewegte das alles derart, dass ich Kontakt mit Walter Janka aufnahm, der mich dann zu einem Kaffee in sein Haus nach Kleinmachnow bei Berlin einlud. Aus dieser ersten Begegnung, der noch viele folgten, entwickelte sich eine von Achtung und Herzlichkeit geprägte Freundschaft, die bis zu Jankas Tod währte.

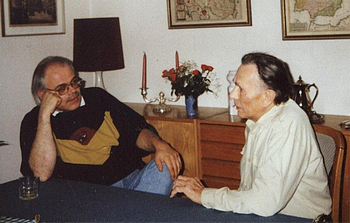

Walter Janka (r.) im Gespräch mit dem Autor (Oktober 1990 in Jankas Wohnung – Foto: Charlotte Janka)

In den Gesprächen berichtete der 1914 geborene Walter Janka aus seinem ereignisreichen Leben: Von seiner Lehre und dem Beruf als Schriftsetzer, von seinem Eintritt in die KPD und von seiner Verhaftung nach der Machtergreifung der Nazis 1933 als Mitglied der Kommunistischen Partei. Er wurde zuerst in das Zuchthaus Bautzen und anschließend in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Sein ältester Bruder Albert war KPD–Reichstags-Abgeordneter und wurde 1933 im KZ Reichenbach ermordet.

Walter Janka wurde nach der Haft aus Deutschland ausgewiesen und erlebte drei Jahre lang eine teils schlimme Zeit in den Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkrieges. Wie er weiter erzählte, war er dort an allen großen Schlachten beteiligt und wurde dreimal schwer verwundet, darunter mit zwei Lungensteckschüssen, die ihm auch später noch zu schaffen machten. Er erzählte von der Internierung in Frankreich und der Flucht 1941 nach Mexiko.

In Marseille lernte er seine spätere Frau Charlotte Scholz kennen, die mit ihm zusammen nach Mexiko ging. Dort traf er mit Genossen zusammen, die Mitbegründer der Bewegung sowie der Zeitschrift «Freies Deutschland» waren. Janka war auch Mitbegründer des Verlages El Libro Libre, dessen Leiter er später wurde. Dieser Verlag war der berühmteste und erfolgreichste Exilverlag auf dem Amerikanischen Kontinent in dem, neben 30 anderen Büchern, auch Anna Seghers bedeutendes «Siebte Kreuz» und Egon Erich Kischs «Entdeckungen in Mexiko» veröffentlicht wurden.

Er kehrte im Januar 1947 mit seiner Lebensgefährtin, die er dann heiratete, zusammen mit Ludwig Renn nach Berlin zurück und wurde Generaldirektor der DEFA. Anfang 1952 übernahm er mit dem Aufbau-Verlag den bedeutendsten belletristischen Verlag der DDR. U. a. schrieb er für Blochs «Wissen und Hoffen» das Vorwort, und unter seiner Ägide erschienen Werkausgaben von Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig, Leonard Frank, Georg Lukacs und Ernst Bloch.

Walter Janka berichtete mir von Begegnungen mit Halldor Laxness in Berlin, der bei seinen Besuchen dort nie die Vorstellungen des «Berliner Ensembles» versäumte, und der Janka auch zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm einlud. Ich erfuhr auch von seinen Beziehungen zu Thomas Mann in Kilchberg; weil Thomas Mann die Honorare für seine in der DDR gedruckten Bücher nicht ausführen konnte, ließ er sich dafür einen Nerzmantel in Ost-Berlin fertigen, den Janka ihm in die Schweiz brachte.( Neben bei bemerkt: Erika Mann leistete sich aus diesem Guthaben, anlässlich eines Berlinbesuches, einen Persianermantel).

Im Laufe der Gespräche streute Walter Janka mitunter auch Anekdoten von Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten in Ost und West ein, so u. a. von dem Besuch Thomas Manns in Weimar 1955, von Leonard Frank, Johannes von Guenther und Erich Kästner. Besonders fasziniert war Janka von einem Besuch bei Charlie Chaplin am Genfer See, welchen Thomas Mann vermittelt hatte.

DDR-Justiz-Ministerin und Schauprozess-Vorsitzende im Ulbricht-Staat: Hilde Benjamin, genannt «Die blutige Hilde»

Nach dem Ungarn-Aufstand wird Janka am 6. Dezember 1956 verhaftet. Ihm wird «konterrevolutionäre Verschwörung» gegen die Regierung Ulbricht vorgeworfen. Im anschließenden Schauprozess beschuldigt man ihn, er habe «das Haupt der Konterrevolution Georg Lukacs» von Budapest nach Ost-Berlin schmuggeln wollen. Janka erzählte mir, wie betroffen er gewesen sei, dass niemand seiner Kollegen und Freunde gegen die unwahren Behauptungen im Prozess protestierte; Anna Seghers, Willi Bredel, Bodo Uhse, Helene Weigel und andere, die von Ulbricht «verdonnert» waren am Prozess teilzunehmen, blieben stumm. Janka berichtete ebenfalls von dem Prozess, in dem er sich trotz brutaler Verhöre und übelster Haftbedingungen kein Geständnis abpressen ließ. Das große Interesse der Regierung an diesem Prozess wurde dadurch dokumentiert, dass die gefürchtete Hilde Benjamin, die damalige DDR Justizministerin, häufig persönlich an ihm teilnahm. (Hilde Benjamin wurde im DDR-Volksmund auch die «Rote Guillotine», «Rote Hilde» oder «Blutige Hilde» genannt, weil sie für eine Reihe von Schauprozessen gegen Oppositionelle, Sozialdemokraten und willkürlich angeklagte Personen sowie für zahlreiche Todesurteile mitverantwortlich war). Sehr ausführlich schildert Walter Janka den Schauprozess in seinem Buch «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» (Rowohlt Taschenbuch 1989). Obwohl Jankas Anwälte mutig für Freispruch plädierten, wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus mit verschärfter Einzelhaft verurteilt, die er im Staatssicherheitsgefängnis Bautzen verbrachte. In Bautzen erkrankte er so schwer, dass seine Frau ihre eigene lebensgefährliche Erkrankung verschwieg.

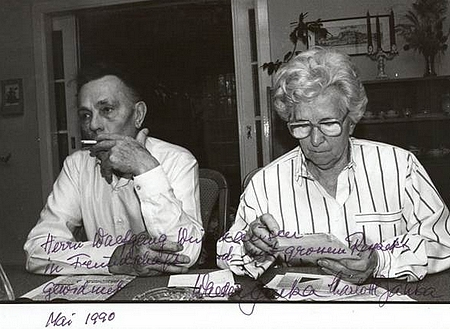

Widmungsfoto an den Autor: «Herrn Wolfgang Windhausen in Freundschaft und mit grossem Respekt gewidmet – Walter Janka / Charlotte Janka»

Nach seiner Entlassung war der einst einflussreiche Walter Janka arbeitslos. Demütigende Angebote lehnte er ab, genauso wie attraktive Angebote aus dem Westen. Frühere Autoren verhalfen ihm zu einer Stelle als Dramaturg bei der DEFA, und Marta Feuchtwanger ebenso wie Katia Mann machten Vergaben von Roman-Filmrechten an die DEFA davon abhängig, dass Janka an der Realisierung mitwirkte. Insgesamt zwölf Spielfilme entstanden unter seiner Beteiligung, u.a. «Lotte in Weimar» und «Die Toten bleiben jung».

1972 wurde Janka pensioniert. In seinen letzten Jahren konnte er sich wieder zu Wort melden, auch in Publikationen der DDR zu Themen, die den Spanischen Bürgerkrieg berührten. Zum 1. Mai 1989, kurz vor seinem 75. Geburtstag, wurde ihm der «Vaterländische Verdienstorden» verliehen. Eine Rehabilitierung für das an ihm verübte Unrecht war das nicht; diese wurde erst 1990 vom Obersten Gericht der DDR ausgesprochen.

1990/91 kommt es zwischen Wolfgang Harig und Walter Janka zu einem Prozess wegen Verleumdung. Janka hatte in seinen Erinnerungen Harig wegen dessen Verhalten während seiner Verfolgung durch das Ulbricht-Regime kritisiert. Diese Kritik wurde von Harig zurückgewiesen bzw. zu relativieren versucht; 1993 endet das Gerichtsverfahren mit einem Vergleich.

Zuletzt sah und sprach ich Janka anlässlich einer meiner Lesungen in Berlin, einige Monate vor seinem Tod im März 1994. – Über zwei Jahrzehnte hin wurde Walter Janka vergessen, aber ich hoffe sehr, dass dieser integere, sich selbst und seinen Idealen treu gebliebene Mensch auch von den Nachgeborenen wieder entdeckt und gewürdigt wird. ▀

.

________________________________________________

Geb. 1949, Schriftsteller, Lyriker, Menschenrechtler; zahlreiche Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften des In- und Auslandes, über 20-jähriges Engagement bei Amnesty International, Mitglied des Internationalen P.E.N. – Träger des «Niedersachsen-Preises für Bürgerengagement»; Mitarbeiter des Deutschen P.E.N.-Komitees «Writers in Prison»; Lebt in Duderstadt/BRD und Berlin (Foto: H. Hauswald)

.

.

.

.

Politik und Schach in der Ex-DDR (Interview)

.

«Nur eine Minderheit wusste vom Leistungssportbeschluss»

Interview mit dem DDR-Schach-Historiker Manuel Friedel

Thomas Binder

.

Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.

Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.

Um die Thematik etwas zu vertiefen, hat «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder dem jungen DDR-Forscher ein paar Fragen zu seinem Buch und dessen Ergebnissen gestellt. –

.

Glarean Magazin: Herr Friedel, welchen Bezug haben Sie persönlich zum Schachspiel?

Manuel Friedel: Ich selbst bin ein Amateurschachspieler mit rund 1800 DWZ und spielte einige Jahre für den ESV Nickelhütte Aue in der Bezirksliga. Seit 2002 spiele ich allerdings nicht mehr im Verein, sondern nur noch gelegentlich einige Internetpartien. Ich verfolge aber nach wie vor gespannt das internationale Schachgeschehen. Ich habe mich auch schon immer für die Geschichte des Schachspiels interessiert.

Grundlagenforschung in Sachen DDR-Schach: Manuel Friedels Bachelor-Arbeit «Sport und Politik in der DDR»

GM: Wie kamen Sie eigentlich auf das Thema Ihrer Bachelor-Arbeit?

MF: Es kamen wohl mehrere Faktoren zusammen. Zum einen interessiere ich mich besonders für die Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, worauf ich auch meinen Studienschwerpunkt gelegt habe, und zum anderen interessiert mich, wie ich bereits erwähnt habe, die Geschichte des Schachspiels. Da kam mir irgendwann die Idee, meine Abschlussarbeit zum DDR-Schach zu schreiben.

Bei meinen ersten Recherchen zum DDR-Schach habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es noch kein Buch zu diesem Thema gab. Das sah ich als Herausforderung an, weil ich «Pionierarbeit» leisten musste und mich auf keine Sekundärliteratur stützen konnte. Ich habe dann mit meinen beiden Dozenten, Prof. Kroll und Dr. Thoß gesprochen, ob sie die Arbeit betreuen würden. Sie stimmten beide sofort zu, worüber ich sehr froh war.

Allerdings bereitete mir der Mangel an Quellen einige Bauchschmerzen, weshalb ich zwischendurch überlegte, das Projekt abzubrechen. Aber meine Freunde haben mir immer wieder Mut gemacht, die Arbeit zu Ende zu führen.

GM: War es schwer, für dieses Thema offene Ohren an der Universität zu finden, oder stießen Sie auf Verständnis?

MF: Wie erwähnt willigten beide Dozenten sofort ein. Mir kam auch der Umstand zugute, dass Dr. Thoß sich sehr für die DDR und deren Sportgeschichte der Neuzeit interessiert. Er konnte mir deshalb auch sehr wertvolle Hinweise zu der Arbeit geben.

GM: Welche Quellen konnten Sie erschließen? Manches war ja wohl bisher nicht veröffentlicht?

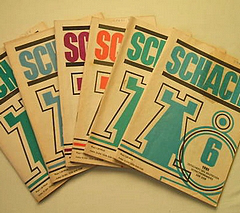

Propaganda-Träger der sozialistischen Schach-Politik: Die ab 1953 einzige in der DDR herausgegebene Schachzeitschrift «Schach»

MF:Ich habe mir einige Akten des Bundesarchives in Berlin-Lichterfelde angesehen. Allerdings konnte ich nicht sonderlich viele neue Erkenntnisse gewinnen. Ich hatte mir von dem Archivbesuch mehr erhofft.

Ich habe mir dazu sämtliche Ausgaben der Zeitschrift «Schach» bis 1990 angesehen und einige Artikel aus dem «Neuen Deutschland» und noch ein paar kurze Artikel aus anderen Zeitschriften. Weiterhin führte ich zwei Zeitzeugen-Interviews mit GM Knaak und GM Uhlmann, die auch sehr hilfreich waren. Im Internet fand ich außerdem zwei Interviews mit Ernst Bönsch und Paul Werner Wagner, die ich ebenfalls mit in die Arbeit einfließen ließ. In einigen Büchern gab es hier und dort einen Absatz zum Schach in der DDR, aber es gab eben noch kein Überblickswerk zum DDR-Schach.

Meine Arbeit war deswegen wie ein Puzzle, weil es galt, viele kleine Bausteine zusammenzusetzen, um einen groben Überblick zu gewinnen.

GM: Sie fanden Kontakt zu wichtigen Zeitzeugen, die Hintergrundinformationen geben konnten ?

MF: Ja, die Interviews mit GM Uhlmann und GM Knaak gaben mir viele Hintergrundinformationen, ebenso die Interviews im Internet mit Paul Werner Wagner und Ernst Bönsch. Allerdings stellte sich schnell heraus und war auch nicht anders zu erwarten, dass diese vier Zeitzeugen einige widersprüchliche Auskünfte gaben; schließlich sind alle vier subjektiv durch ihre persönlichen Erfahrungen geprägt. Wie heißt es so schön: «Der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers». Es galt also diese Aussagen zu hinterfragen und zu gewichten. Ähnlich subjektiv gefärbt war natürlich die Autobiografie von Manfred Ewald; Autobiografien neigen immer dazu, dass eigene Handeln im Nachhinein zu rechtfertigen und in ein besseres Licht zu rücken.

Vom Stasi-Häftling zum Präsidenten der Emanuel-Lasker-Gesellschaft: Kulturmanager und DDR-Schach-Zeitzeuge Paul Werner Wagner

GM: Woran liegt es wohl, dass es bislang keine umfassende Darstellung des DDR-Schachs gibt?

MF: Ich habe mich auch gefragt, warum zu diesem interessanten Thema noch keiner etwas geschrieben hat. Eine Antwort auf diese Frage weiß ich leider auch nicht.

GM: Gab es bisher erwähnenswertes Feedback auf Ihre Arbeit von Spielern oder Funktionären aus der Zeit des DDR-Schachs?

MF: Nein, bisher nicht.

GM: Ich wurde in letzter Zeit oft mit dem Gedanken konfrontiert, wonach das Schach in der DDR in hohem Ansehen gestanden haben müsste, weil es in der Sowjetunion hohe Achtung genoß. Haben Sie dieses Vorurteil auch erfahren?

MF: Ja – aber die DDR-Sportsführung hatte kein besonderes Interesse am Schach. Sie verteidigten sich immer wieder mit dem Argument, dass sie das Schachspiel bereits genug fördern würden, und dass nicht noch mehr Geld für diesen Sport – sofern er als Sport gesehen wurde – vorhanden wäre.

Ich habe vor wenigen Tagen (also erst nach dem Erscheinen meines Buches) ein neues Dokument (datiert vom 10.April 1987) aus dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde («Finanzielle Handlungsspielräume – Konsequenzen einer Gleichstellung des sogenannten ‘Sport II’ mit den besonders geförderten Sportarten») gefunden, in dem es u.a. heißt:

«Nicht zugestimmt werden kann […] der These, dass bei der Popularisierung des Schachsports durch die Massenmedien unzureichende Beiträge geleistet werden. Wie keine zweite Sportart in der DDR ist das Schach Gegenstand von Beiträgen im ND, in den Organen der Bezirksleitungen der SED, in der ‘Jungen Welt’, im ‘Sportecho’ und anderen Tageszeitungen […] Auch das Fernsehen und der Rundfunk leisten unter Beachtung der Spezifik der Darstellung dieser Sportart eine verantwortungsbewußte Arbeit […] Die DDR ist das Land, in dem die reichhaltigste Schachliteratur in der Welt produziert und der Bevölkerung angeboten wird»…

GM: Zentraler Punkt beim Rückblick auf 40 Jahre Schach in der DDR bleibt der unselige ‘Leistungssportbeschluss‘. Stimmt es eigentlich, dass diesen bisher niemand als Dokument gesehen hat, er nur mündlich vermittelt wurde?

MF: Wie ich leider erst nach Publikation meiner Arbeit herausgefunden habe, kann man den Beschluss, der auf das Jahr 1969 zurückgeht, in einigen Quellenpublikationen mittlerweile ansehen.

GM: Haben Sie bei Ihren Recherchen Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es unter den führenden Schachspielern der DDR Versuche des Widerstands gegen diesen Beschluss gegeben hat?

MF: Es gab insgesamt genügend Widerstand gegen diesen Beschluss. Aber in wie weit die DDR-Spitzenspieler Widerstand leisteten oder überhaupt leisten konnten, kann ich (noch) nicht genau sagen. Es gab auf alle Fälle aus dem Ausland genügend Versuche, die DDR in das internationale Schachgeschehen wieder zu integrieren.

GM: Im Rückblick überlagert die «Diskriminierung» der Schachspieler nach 1972 das Bild deutlich. Umgekehrt erscheinen die frühen Jahre als eine Blütezeit des DDR-Schachs auch im Spitzenbereich – mit der Olympiade in Leipzig 1960 als Höhepunkt. Hat also der Leistungssportbeschluss nicht nur die Wettkampfchancen der Spitzenspieler, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung völlig verändert?

MF: Nur eine Minderheit wusste von diesem Beschluss; er wurde schließlich nur mündlich verbreitet. GM Knaak sagte mir, dass er immer wieder gefragt wurde, warum denn die DDR nicht an der Olympiade teilnahm. Die Leute dachten, so sagte er mir, dass die DDR zu schlecht sei, um an dieser Olympiade teilzunehmen, obwohl man sich nicht für die Olympiade qualifizieren musste. Die Verwunderung über die Absenz der DDR war also schon da. Die Zeitschrift «Schach» hat versucht, um dieses Problem herumzuschreiben. Man kann also schon sagen, dass das Image des DDR-Schachs unter diesem Beschluss gelitten hat.

GM: Da sich Ihr Buch im Rahmen einer Bachelor-Arbeit in Umfang und Form an einigen Stellen beschränken musste, bleibt die Frage, ob das gesammelte Material vielleicht die Grundlage einer weiterführenden Darstellung sein könnte?

MF: Ich werde dieses Thema auf alle Fälle weiterverfolgen. Gerade was den «Leistunssportbeschluss» angeht, habe ich seit dem Erscheinen des Buches einige neue Erkenntnisse hinzugewonnen, auch wenn einiges noch im Dunkeln liegt und vielleicht auch liegen bleiben wird.

An der einen oder anderen Stelle kann man das Buch mit Sicherheit auch noch vertiefen. Wenn ich genügend neues Quellenmaterial gesammelt und ausgewertet habe, werde ich evtl. eine neue Auflage des Buches anstreben. ■

Weiterführende Links: Politisierung des DDR-Spitzensports

.

.

.

.

2 comments