Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview

.

Kairos – der richtige Zeitpunkt

oder

Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee

.

Dr. Karin Afshar

.

.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)

Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.

Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.

Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)

Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.

Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».

Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)

Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.

Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.

Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».

Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)

Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.

Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»

Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.

In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:

Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika

Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.

Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?

Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.

Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.

Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?

Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.

Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.

Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?

Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?

Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?

Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.

Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman

Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.

Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.

Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).

Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?

Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …

Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?

Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag

«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.

Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.

Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?

Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.

Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.

In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.

Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».

Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.

Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag

Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.

Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.

Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?

Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …

Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?

Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.

Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?

Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …

Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.

Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?

Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.

Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?

Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».

Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?

Riedo: Oh ja!

Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!

Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.

Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:

01. Wann können Sie am besten schreiben?

02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?

03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?

04. Haben Sie Freunde in Deutschland?

05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?

06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?

07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?

08. Essen Sie gerne Fisch?

09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)

10. Können Sie zeichnen?

Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!

Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■

_________________________

Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:

01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.

02. Beim Lesen.

03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.

04. Ja.

05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.

06. Orson Welles.

07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.

08. Ich bin Vegetarier.

09. Schwarz.

10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.

.

Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt

.

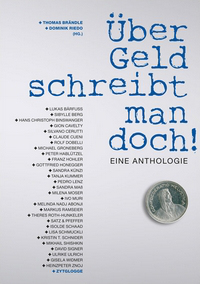

«Über Geld schreibt man doch!»

In einem Projekt des Deutschschweizer PEN-Zentrums sind 25 Schweizerinnen und Schweizer eingeladen worden, sich Gedanken über etwas zu machen, worüber man (auch und gerade in der Schweiz) ungern spricht: das Geld. Aus dieser Einladung ist die Anthologie «Über Geld schreibt man doch!» hervorgegangen, in der die beiden Herausgeber Thomas Brändle und Dominik Riedo sehr heterogene Ein- und Aussichten, Analysen, Humoresken, Visionen und Perspektiven von Franz Hohler, Isolde Schaad, Gisela Widmer, Silvano Cerutti, Linus Reichlin, Andreas Thiel u.v.a. versammeln. Ihre Texte beleuchten die Frage, was es mit dem Geld «eigentlich» auf sich hat, und spüren nach, welche Wirkungen es entfaltet: «Wieso kann der menschliche Geist es nicht zähmen?» –

In einem Projekt des Deutschschweizer PEN-Zentrums sind 25 Schweizerinnen und Schweizer eingeladen worden, sich Gedanken über etwas zu machen, worüber man (auch und gerade in der Schweiz) ungern spricht: das Geld. Aus dieser Einladung ist die Anthologie «Über Geld schreibt man doch!» hervorgegangen, in der die beiden Herausgeber Thomas Brändle und Dominik Riedo sehr heterogene Ein- und Aussichten, Analysen, Humoresken, Visionen und Perspektiven von Franz Hohler, Isolde Schaad, Gisela Widmer, Silvano Cerutti, Linus Reichlin, Andreas Thiel u.v.a. versammeln. Ihre Texte beleuchten die Frage, was es mit dem Geld «eigentlich» auf sich hat, und spüren nach, welche Wirkungen es entfaltet: «Wieso kann der menschliche Geist es nicht zähmen?» –

Unser Fazit: Eine Textsammlung voller Tabu-Brüche und Provokationen, aber auch eine des geistreichen Lesevergnügens und der «geldpsychologischen» Horizonterweiterung. ■

Th.Brändle/D.Riedo (Hg.): Über Geld schreibt man doch, Anthologie, mit Fotos von Werner Morelli, 272 Seiten, Zytglogge Verlag, ISBN 978-3-7296-0832-0

.

.

«Strategien der Musikbeschreibung»

Die deutsche Sprachforscherin Anke Grutschus legt in ihrem Band «Strategien der Musikbeschreibung» eine Reihe von Analysen französischer Toneigenschaftsbezeichnungen vor und bearbeitet damit einen Themenkomplex, der sich seit langem besonderer Beliebtheit erfreut, nämlich «Musik und Sprache». Deutlich wird dabei, dass Wendepunkte in der Diskussion um den Sprachcharakter von Musik «immer auch entscheidende Wegmarken in der Musikästhetik der vergangenen Jahrhunderte» bildeten. Ausgehend von der Schwierigkeit des sprachlichen Beschreibens musikalischer Höreindrücke bzw. kompositorischer Zusammenhänge untersucht die Autorin konzeptuelle und sprachliche Strategien, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Ziel ihrer Analysen ist nicht zuletzt die Offenlegung der semantischen Übertragungsprozesse, die der Verwendung bestimmter Begriffe bzw. Adjektive zur Beschreibung von Musik zugrunde liegen. –

Die deutsche Sprachforscherin Anke Grutschus legt in ihrem Band «Strategien der Musikbeschreibung» eine Reihe von Analysen französischer Toneigenschaftsbezeichnungen vor und bearbeitet damit einen Themenkomplex, der sich seit langem besonderer Beliebtheit erfreut, nämlich «Musik und Sprache». Deutlich wird dabei, dass Wendepunkte in der Diskussion um den Sprachcharakter von Musik «immer auch entscheidende Wegmarken in der Musikästhetik der vergangenen Jahrhunderte» bildeten. Ausgehend von der Schwierigkeit des sprachlichen Beschreibens musikalischer Höreindrücke bzw. kompositorischer Zusammenhänge untersucht die Autorin konzeptuelle und sprachliche Strategien, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Ziel ihrer Analysen ist nicht zuletzt die Offenlegung der semantischen Übertragungsprozesse, die der Verwendung bestimmter Begriffe bzw. Adjektive zur Beschreibung von Musik zugrunde liegen. –

Unser Fazit: Der Erkenntnis, dass die Beschreibung von Musik mit den zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln problematisch ist, begegnet die Autorin mit einem eindrücklich dokumentierten, musiktheoretisch differenziert recherchierten Begriffsapparat und einer historisch weit ausgreifenden Tour d’horizont durch Jahrhunderte des musikanalytischen bzw. -terminologischen Schrifttums. ■

Anke Grutschus: Strategien der Musikbeschreibung, Eine diachrone Analyse französischer Toneigenschaftsbezeichnungen, 392 Seiten, Frank&Timme Verlag, ISBN 978-86596-241-6

.

.

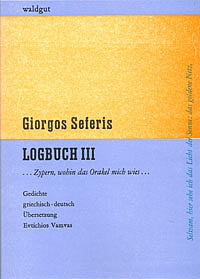

«Logbuch III – Zypern, wohin das Orakel mich wies»

Der 1900 in Smyrna geborene und 1971 in Athen gestorbene Dichter Giorgos Seferis erhielt als erster griechischer Autor den Literatur-Nobelpreis und gilt heute als einer einflussreichsten neugriechischen Schriftsteller. In seiner Reihe «lektur sappho&haifs – Poesie vom Balkan bis Persien» legt nun der Schweizer Waldgut-Verlag zahlreiche lyrische Arbeiten dieses bedeutenden Dichters im griechischen Original und deutscher Übersetzung (von E. Vamvas) vor. Des Griechen Seferis’ poetische Reise-Gesänge kreisen ums zypriotische Schwesterland im Meer, «und immer gelingt es ihm, seien die Themen und Figuren noch so weit herbeigeholt aus Zeit und Raum, von seinen Texten direkte, pulsierende Linien zu legen in unser Hier und Jetzt» (Verlagsinfo). –

Der 1900 in Smyrna geborene und 1971 in Athen gestorbene Dichter Giorgos Seferis erhielt als erster griechischer Autor den Literatur-Nobelpreis und gilt heute als einer einflussreichsten neugriechischen Schriftsteller. In seiner Reihe «lektur sappho&haifs – Poesie vom Balkan bis Persien» legt nun der Schweizer Waldgut-Verlag zahlreiche lyrische Arbeiten dieses bedeutenden Dichters im griechischen Original und deutscher Übersetzung (von E. Vamvas) vor. Des Griechen Seferis’ poetische Reise-Gesänge kreisen ums zypriotische Schwesterland im Meer, «und immer gelingt es ihm, seien die Themen und Figuren noch so weit herbeigeholt aus Zeit und Raum, von seinen Texten direkte, pulsierende Linien zu legen in unser Hier und Jetzt» (Verlagsinfo). –

Unser Fazit: Eine schöne und sehr verdienstvolle, sowohl bibliographisch wie auch übersetzerisch hervorragend gestaltete Edition. ■

Giorgos Seferis: Logbuch III, Gedichte, 120 Seiten, Waldgut Verlag, ISBN 978-3-03740-397-6

.

.

.

.

.

.

.

1 comment