Interview mit dem Fernschach-Großmeister Arno Nickel

.

Der Fernschachmeister als Schach-Forscher

Walter Eigenmann

.

Neueste Schach-Datenbanken wie die hier kürzlich besprochene «Corr Database 2011», aber weit mehr noch die modernen Schach-Rechenprogramme, beispielsweise die verbreiteten PC-Engines «Rybka», «Stockfish», «Shredder» oder «Fritz» u.v.a. mit ihrer mittlerweile extremen Spielstärke, die keinen internationalen Großmeister mehr fürchtet, lassen immer wieder neu und immer heftiger die Diskussion aufflammen, ob das Fernschach nicht inzwischen tot ist. Und nicht wenige der früher glühenden Verehrer des altehrwürdigen Korrespondenzschachs (Correspondence Chess) haben sich inzwischen enttäuscht davon zurückgezogen: «Ich will nicht gegen Maschinen spielen!»

Denn je länger desto mehr kann im Fernschach das Phänomen beobachten werden: Man rechnet nicht mehr, man lässt rechnen. Stunden-, ja tagelang «brütet» jetzt nicht mehr der FS-Spieler über den Partien, sondern Rybka&Co. wird mit den Stellungen gefüttert, wonach meist ein taktisch einwandfreier, ja oft sogar brillanter Zug resultiert – was aber in den Turnier-Resultaten nicht als Plagiat deklariert wird, sondern als persönlich-menschliche Eigenleistung auftaucht…

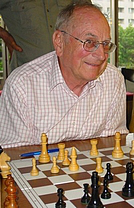

Über die Zukunft des internationalen Fernschachs, die Chancen und Gefahren der neuen Software-Generationen für das Fernschach, die spezifischen Anforderungen, die der Einbezug von Schachprogrammen für den ambitionierten FS-Spieler mit sich bringt, befragte das Glarean Magazin den internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel (aktuell die Nummer 25 der Weltrangliste).

Der auch im Nahschach erfahrene Turnierspieler Nickel ist seit Jahrzehnten eine in der internationalen Correspondence-Chess-Szene sehr aktive und bekannte Persönlichkeit. Darüber hinaus gilt der 58-jährige Berliner Schach-Journalist, -Organisator, -Autor und –Verleger als versierter Kenner auch auf dem Gebiete der neuen Schach-Software. Für seine engagierte, kenntnisreiche und ebenso ausführliche wie informative Stellungnahme hier zum ganzen Themenkomplex «Modernes Fernschach» besten Dank! –

Glarean Magazin: Hand aufs Herz, nutzt der Top-25-Spieler Arno Nickel nicht auch wie viele andere Fernschach-Meister exzessiv die modernen Schach-Engines, als da sind: Rybka, Shredder, Fritz, Hiarcs u.a., oder auch die zahllosen starken Freeware-Programme wie beispielsweise Stockfish, Critter oder Houdini?

Arno Nickel: Eine nette Einstiegsfrage. Wenn nun noch definiert würde, was unter «exzessiv» (das Maß überschreitend, ausschweifend) zu verstehen ist, dann könnte ich darauf vielleicht besser antworten, aber ich versuche es gern auch so: Fernschach ist per se exzessiv, wenn wir mal von den Zeitbedingungen und den theoretisch unbegrenzten Hilfsmitteln ausgehen – oder auch von der idealistischen Zielvorstellung, eine perfekte Schachpartie zu spielen. Wäre man da nicht ein lausiger Fernschachspieler, wenn man nicht alle seine Ressourcen nutzte, um zum Erfolg zu kommen?

Andererseits gilt: Masse macht noch keine Klasse, das rein quantitative Maß der Engine-Nutzung sagt für sich genommen nicht viel aus. Es geht um das Wie der Nutzung und um das Wozu.

GM: Inwiefern hat der verbreitete Gebrauch von Schach-Software das Durchschnittsniveau des Fernschachs verändert?

AN: Die Veränderungen auf dem Durchschnittsniveau sind natürlich dramatisch, vermutlich noch gravierender als an der Fernschachspitze. Spieler, die früher – ohne Computer – einfache taktische Zusammenhänge nicht verstanden oder anfingen merkwürdig zu spielen, wenn ihr Buchwissen erschöpft war, spielen auf einmal mustergültige Partien, die auch ein Anand über weite Strecken kaum besser behandeln könnte. Ihr Pech ist nur, dass viele solcher – ich nenne sie mal: virtuellen – Schachpartien remis ausgehen, weil der Gegner den gleichen Sekundantenstab nutzt. Das kann auf die Dauer natürlich nicht befriedigen, weshalb auch «Durchschnittsspieler» früher oder später die Lust am Risiko wiederentdecken und eigene Wege suchen, vielleicht nicht in jeder Partie, aber doch hier und da, weil sie tief im Innern wissen, dass nur die eigene Leistung wirklich befriedigen kann.

In gewisser Weise hat die Nivellierung des allgemeinen Leistungsniveaus infolge elektronischer Sekundanten, die stärker sind als ihre menschlichen Arbeitgeber, zu einer Leistungsverzerrung geführt, da die natürlichen Unterschiede zwischen den Spielern nicht mehr ungefiltert zur Geltung kommen. Der stärkere Spieler muss sich zunehmend Gedanken machen, wie er vermeiden kann, dass der schwächere entscheidend von Engine-Leistungen profitieren kann – keine leichte, sondern eine höchst delikate Aufgabe. Welche Eröffnungen, welche Strategien soll man wählen, um einen nominell oder potentiell schwächeren Schachspieler zu überspielen? Das ist insbesondere für den Schwarz-Spieler eine ziemlich heikle Sache. Man kann nicht einfach wie im Nahschach die Stellung komplizieren, den Gegner in Zeitnot bringen und dergleichen, man muss tatsächlich schon eine strategische Auseinandersetzung anpeilen und darf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. In der Tat enden wohl auch viel mehr Fernschachduelle zwischen zum Beispiel 2400ern und 2600ern remis als im Nahschach. Man kann versuchen, mittels Datenbanken ein Dossier seines Gegners zu erstellen, um seine Stärken und Schwächen auszuloten, aber wird dieses auch wirklich aktuell sein und zutreffen? Der Fernschachgegner ist schon aufgrund seiner unbekannten Ressourcen an Hilfsmitteln viel mehr eine «black box» als jeder Nahschachgegner. Das macht aber andererseits auch einen gewissen Reiz aus. Man wird gezwungen, die Messlatte höher zu legen und damit auch die Anforderungen an sich selbst zu erhöhen.

.

Kann man auch ohne Schach-Software noch FS-Großmeister werden?

.

GM: Ist eigentlich für einen ambitionierten FS-Spieler der Gedanke noch realistisch, im internationalen CC-Wettbewerb auch ohne Software Großmeister-Niveau erreichen zu können?

AN: Nein. Da sich das «Großmeister-Niveau» durch Software-Einfluss erheblich gesteigert hat, ist dies auf eine größere Partienzahl bezogen undenkbar. Auch im Fernschach ist niemand in der Lage, ohne Engines auf einem Elo-Durchschnittsniveau von 3000 oder mehr zu spielen. Das aber wäre etwa die geschätzte Leistungssteigerung, die man erhielte, wenn man 10 Fernschach-GMs ohne Engines gegen 10 Fernschach-GMs mit Engines spielen ließe. Nahezu überflüssig, zu erwähnen, dass auch Nahschach-Supergroßmeister ohne Engines, wenn sie es denn versuchten, im Fernschach chancenlos wären. Inzwischen werden ja sogar schon Nahschach-Profis gefragt, ob sie sich eröffnungsmäßig noch ausreichend ohne Computerhilfe vorbereiten können, ob sie sich gar trauen, «Neuerungen» aufs Brett zu bringen, die sie nicht zuvor «gefritzt» haben… Das heißt, der Einfluss der Schach-Software nimmt auch im Nahschach spürbar zu.

GM: Wo haben denn Rybka&Co. ihre grundsätzlichen bzw. strukturellen Schwächen? Im «strategischen» Bereich? Im Endspiel?

AN: Wenn man in Bezug auf Computer von strukturellen Schwächen oder strategischen Defiziten spricht, muss man sich über zwei Dinge im klaren sein:

1. Schachprogramme verfolgen keine «Strategien», sondern sie bewerten aus einer gegebenen Stellung zig Millionen von möglichen Folgestellungen, evaluieren sozusagen, wie das Spiel sich auf diese und jene Züge hin entwickeln und verzweigen könnte. Die Auswahl der am höchsten bewerteten Varianten mag als Simulation von «Strategie» erscheinen, was aber im Grunde eine optische Täuschung ist, denn diese «best move»-Evaluationen ergeben sich rein per Ausschlussverfahren gemessen an den Stellungen, die eben schlechter bewertet werden. Nicht das Programm verfolgt eine «Strategie», sondern der Mensch interpretiert die Programmvorschläge und ordnet sie mit seinem Schachwissen und -verständnis strategischen Kategorien zu, die mehr oder weniger zutreffend sein können.

Häufig ergeben Engine-Evaluationen in fast oder scheinbar gleichstehenden Stellungen ein etwas merkwürdiges Bild. Die Engine zeigt zum Beispiel im 5-Varianten-Modus fünf ziemlich gleich bewertete Varianten an, die aber völlig unterschiedlichen «Strategien» zu folgen scheinen (mal mit Damentausch, mal ohne, mal geschlossen, mal offen, mal agressiv, mal ruhig). Der Laie neigt in solchen Situationen zu dem ergötzlichen Kommentar: «Der weiß ja nicht, was er will!» Und die Pointe ist – der Laie hat Recht, aber er weiß nicht warum und kann daraus keinen Nutzen für sich ziehen! Korrekt wäre als erstes eine Interpretation etwa dergestalt: Das Programm sieht in der gegebenen Rechentiefe (und unter Berücksichtigung diverser Parameter) in den nächsten Zügen keine signifikante Veränderung des Stellungsgleichgewichts. Und nun ist eigentlich erstmal der Mensch gefragt, diesen Befund unter Berücksichtigung seiner eigenen Zugkandidaten zu analysieren. Stimmt der Befund auch dann noch bzw. bleibt es dabei, wenn man tiefer in die Varianten hineingeht? Oft entsteht hier das Problem einer weitläufigen Verzweigung, und da beginnt die eigentliche Fernschacharbeit…

2. Schachprogramme sind in ihren Berechnungen aber auch ohne «Strategie» meistens so genau, dass sie die Versuche von Menschen, strategische Ziele zu verfolgen und diese taktisch durchzusetzen, erstmal durchkreuzen bzw. deutlichen Widerspruch anmelden. Sie finden immer das berühmte «Haar in der Suppe». Menschen stehen daher, sofern sie das selbständige Denken nicht völlig aufgeben wollen, vor einem Bündel komlizierter Fragen, die es durch gründliche Erforschung der Stellung zu beantworten gilt, zum Beispiel:

a) Ist meine «Strategie» wirklich stellungsgemäß oder muss ich sie ändern? Muss ich sie grundlegend ändern oder nur modifizieren?

b) Treffen die Stellungsbewertungen der Engine(s) zu? Welche Aussagekraft haben sie? Sind Bewertungsunterschiede zwischen einzelnen Varianten relevant oder nicht?

c) Ist mein taktisches Vorgehen richtig?

d) Wie gut «versteht» das Schachprogramm die Stellung – wie gut verstehe ich selbst sie?

Das Analysieren mit Computer geschieht in Form eines Dialogverfahrens, gesteuert durch den Anwender, und die Qualität der Ergebnisse hängt sehr stark von der Qualität des Frage- und Antwortspiels ab. Der Mensch muss erkennen, welches sinnvolle und lohnenswerte Fragen sind, und dann die Antworten kritisch bewerten. Dabei ist ein hohes Maß an Objektivität gefordert. Vorurteile und Oberflächlichkeit schlagen letztlich gegen ihn selbst zurück. Die Ergebnisse werden um so besser sein, je gründlicher der Analytiker zunächst einmal versucht, die Stellung zu verstehen, anstatt sich vorschnell auf einen «besten Zug» zu orientieren.

Um nun auf die Frage nach «strukturellen» oder «strategischen» Schwächen von Engines zurückzukommen – das wäre ein großes Thema für sich. Für Programme ist es naturgemäß schwierig, die Bedeutung langfristiger Faktoren angemessen zu bewerten, also zum Beispiel die Auswirkungen einer Bauernstruktur im frühen Mittelspiel für ein Endspiel, das noch in weiter Ferne ist; ähnliches gilt für den Wert der Figuren für einen späeteren Übergang vom Mittelspiel zum Endspiel. Ein anderer Aspekt sind spezielle Stellungs- bzw. Endspieltypen. Man muss sich allerdings vor Verallgemeinerungen hüten. Wenn es auch vielleicht zutrifft, dass zum Beispiel Rybka 4 immer noch gewisse Defizite in der Einschätzung und Behandlung von Turmendspielen oder ungleichen Läuferendspielen aufweist, so heißt dies nicht, dass dies in jeder konkreten Stellung zu Buche schlägt, wie umgekehrt ein anderes Programm, nehmen wir zum Beispiel Shredder 12, das von vielen unter anderem wegen seiner Endspieltechnik geschätzt wird, in bestimmten Fällen auch mal gehörig danebenliegen kann.

In der Fernschachanalyse stößt man oft auf komplexe oder tiefliegende Zusammenhänge, die sich auch mit Engines und trotz großen Zeitaufwandes einer klaren und eindeutigen Durchdringung entziehen – sprich: das Schachspiel bleibt auch mit größtem Computereinsatz in vieler Hinsicht geheimnisvoll.

.

Die Programme als elektronische Sekundaten

.

GM: Worin besteht die Herausforderung an den Turnier-FS-Spieler hinsichtlich des effizienten Umgangs mit moderner Schach-Software?

AN: Bei «Schachsoftware» muss man natürlich unterscheiden zwischen den Engines, der Benutzeroberfläche, den Datenbanken und menschlichen Kommentierungen aller Art, die in die «Software» eingegangen sind. Auch die Hardware bestimmt das praktische Leistungspotential der Software. Generell versucht wohl jeder auf seine Weise, sein technisches Arsenal im Sinne eines Partieerfolges auszuschöpfen, was in Anbetracht der hohen Leistungsdichte eine zunehmend schwierige Aufgabe ist. Es bedarf eines vielfältigen ständigen Experimentierens, um herauszufinden, was «effizient» ist, denn dafür gibt es keinerlei Patentrezept, und die Herausforderung stellt sich mit jeder neuen Partie im Grunde genommen immer wieder neu und immer wieder etwas anders.

Als besonders gelungen erscheinen mir geglückte Versuche, menschliche Ideen mit Hilfe oder auch gegen den zeitweiligen Widerstand von Engines zu verwirklichen. Nehmen wir an, ein Spieler hat eine Opferidee, die ihn nicht loslässt, aber das Schachprogramm zeigt ihm erstmal nur die kalte Schulter. Nach langen Versuchen und Umstellungen findet der Spieler einen Weg, das Opfer doch zu rechtfertigen und die Engine zu «überzeugen», dass dies der einzige aussichtsreiche Gewinnversuch ist – ist das nicht ein äußerst reizvolles Szenario? Lehrreich und wertvoll sind aber auch Beispiele, wo der Mensch seine Stellungs- oder Partieeinschätzung als Ergebnis des Dialoges mit der Engine (seinem elektronischen Sekundanten!) grundlegend revidieren muss – das kann bis hin zu einer Widerlegung von Varianten bzw. Spielplänen gehen, die in der «Theorie» bislang als gesichert galten.

Der Fernschachspieler ist im Unterschied zum Nahschachspieler in viel stärkerem Maße beim Einsatz von Software (insb. Engines) der Wahrheit verpflichtet. Ein Eröffnungsbuch-Autor, der für den Nahschachspieler schreibt, was ja der Regelfall ist, lotet seine Varianten nicht in der Tiefe aus wie ein Fernschachspieler, der dies auf begrenztem Raum sehr wohl tut, wenn er auch nur einen kleinen Ausschnitt des Großen und Ganzen sieht, um das sich der Eröffnungsbuch-Autor kümmern muss. Was der Experte fürs Nahschach empfiehlt oder nicht, muss für den Fernschachbereich, wo bei jedem Zug in die Tiefe analysiert wird, nicht immer gelten und kann sich sogar als ziemlich fragwürdig erweisen, egal welch große Namen hinter den Empfehlungen stehen.

GM: Ist das moderne Fernschach zur reinen Materialschlacht verkommen, oder gibt es technisch-organisatorische Möglichkeiten, es wieder als kreativ-menschliche Leistung zu etablieren?

AN: Das Wort «Materialschlacht» weckt Assoziationen an den Ersten Weltkrieg, wo diese Bezeichnung zum erstenmal als gängiger Begriff aufgetaucht ist. Scheinbar verschwindet der Mensch völlig hinter den von ihm geführten Maschinen bis hin zu der Extremvorstellung, dass es die Maschinen bzw. heute eben die Computer selbst sind, die die Auseinandersetzung führen und entscheiden. Bezogen auf das Schach «hinkt» die Parallele aber in verschiedener Hinsicht: beim Schach wird abwechselnd gezogen und man kann zur Zeit immer nur einen Zug machen. Wenn der Zug erzwungen ist, spielt es keine Rolle, wie schwach oder stark die Maschinerie ist. Wenn der Spieler die Stellung nicht versteht und sich vollkommen der Maschinerie anvertraut, wird er gegen bessere Spieler regelmäßig scheitern, auch wenn diese nur über eine schwächere Ausstattung verfügen. Man kann heute allerdings davon ausgehen, dass zumindest auf Meisterniveau ein einigermaßen ausgeglichenes Niveau an Software- und Computerausstattung besteht, weshalb wirklich der intelligente Umgang mit beidem viel entscheidender geworden ist als die Ausstattung selbst. Die Ungleichgewichte in der Ausstattung, vor allem international gesehen, sind in den letzten Jahren immer geringer und jedenfalls unbedeutender geworden.

Nun mag es wohl Fernschachspieler geben, die ihre Rechner und ihre Software nicht effizient und vor allem nicht selbstkritisch genug einsetzen und dies so wahrnehmen, als hätten sie eine «Materialschlacht» verloren. Doch im Grunde ist dies eine bequeme Ausrede, sie geben die Verantwortung für ihre Züge an die Engines ab, statt gründlicher zu analysieren.

Man muss sich über einige weitere Dinge im klaren sein:

1.) Der Einsatz von Software, insb. von Engines, bedeutet absolut gesehen nicht eine Verringerung des menschlichen Zeit- und Arbeitsaufwandes, sondern dieser ist im Vergleich zu früher eher gleich geblieben. Er ist vermutlich etwas rationeller geworden, was für beide Seiten in einer Fernschachpartie gilt. Wer statt dessen Rechner einsetzt, um schnell und mit möglichst wenig eigenem Einsatz zum Erfolg zu gelangen, wird auf die Dauer nicht allzu weit kommen.

2.) Das moderne Fernschach ist durch einen wissenschaftlich-kreativen Stil geprägt. Diese Kombination ist kennzeichnender denn je. Man mag es bedauern, dass der kühne Gambit- oder Angriffsspieler heute vielleicht weniger auf seine Kosten kommt als früher, aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen, so wenig wie sich ein Schachspieler der aufgeklärten Steinitz-Ära ins romantische Zeitalter zurückbeamen konnte.

3.) Um im Fernschach heutzutage zum Erfolg zu kommen, muss man Leistungen und Vorgaben («Eröffnungstheorie») aus dem Nahschachbereich kritischer denn je analysieren. Viele Erfolgsrezepte und -konzepte aus dem Nahschach überzeugen im Fernschach nicht, weil der strenge elektronische Sekundantenstab sich zu Recht unbeeindruckt von ihnen zeigt, nicht zuletzt auch weil Nahschachspieler insgeheim immer ein wenig auf die menschlichen Schwächen ihrer Gegner spekulieren, was aber im Fernschach selten funktioniert.

Wer im Fernschach gegen gute Gegner gewinnen will, muss sich heute meines Erachtens schon in der Eröffnung mehr eigene Gedanken denn je machen, denn der Erkenntnisfortschritt in den Hauptvarianten (das können auch Modevarianten sein, die dabei sind, alte Hauptvarianten zu verdrängen) hat grundsätzlich eine starke Remistendenz. Gute Fernschachspieler folgen nicht einfach blind irgendwelchen aktuellen Eröffnungszügen von Anand, Kramnik oder Carlsen, nur weil diese gewonnen oder remis gehalten haben, sondern loten durchaus viele kritische Stellungen von Vorgängervarianten bis zu einer gewissen Tiefe aus.

Kreativität ist also durchaus sehr gefragt im modernen Fernschach.

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass Fernschachspieler, die ihr Hobby ohne Engine-Einfluss genießen wollen, also möglichst traditionell, sich in enginefreien Turnieren zusammenfinden können (und dies ja auch tun), wo man also unter Gleichgesinnten gemäß einem Ehrenkodex spielt. So etwas gibt es unter anderem beim BdF, dem Deutschen Fernschachbund; wie erfolgreich, das entzieht sich meiner Kenntnis. Eine andere Idee, ist die Popularisierung des Fischer-Schachs bzw. Chess960 im Fernschachbereich, die quasi dem «Overkill» im Eröffnungsbereich entgegenwirkt, allerdings die Engines nicht außen vor lässt.

.

Vermisst: Hochkarätige Turniere und FS-Sponsoring

.

GM: Gibt es bei dieser positiven Sicht des modernen Fernschachs denn überhaupt Probleme, die jetzt und in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen bzw. spielen könnten? Wie sehen die Wachstumszahlen im Mitgliederbereich aus?

AN: Letzteres vermag ich nicht genau zu sagen, es hat schon einen gewissen Mitgliederschwund im organisierten Fernschach als Folge der «Computerisierung» gegeben; das hat aber viel mit der Altersstruktur zu tun. Früher gab es viele Ältere im Fernschach, die einfach über mehr Zeit verfügten als Berufstätige oder Schüler/Studenten. Das geht bis hin zum Briefmarken- oder Postkartensammler, der einen ganz anderen Zugang zu seinem Fernschach-Hobby hatte als der ehrgeizige Turnierspieler. Interessanterweise gibt es heute viel mehr Fernschachspieler außerhalb der etablierten Verbände, weil nämlich das Internet unglaublich viele und attraktive Angebote bereithält, die auch genutzt werden. Wenn man die Fernschachserver bzw. -websites, auf denen gespielt wird, mitzählt, könnte man also vielleicht feststellen, dass heute allgemein mehr Fernschach gespielt wird als früher. Es wäre eine verdienstvolle Aufgabe, dies näher statistisch zu untersuchen. Nebenbei bemerkt, gehören ja auch alle diese Freizeit-Fernschachspieler zum Markt für Schachsoftware.

Die neuen alternativen Spielangebote im Internet kommen oft moderner daher als die traditionellen Verbände, die diese Spieler, darunter sicherlich viele junge, gar nicht erst erreichen.

Im Grunde interessiert mich das aber nur am Rande. Wesentlich mehr beschäftigen mich die Probleme im Spitzenfernschach, die ich wie folgt sehe:

1.) Es gibt zu wenig hochkarätige Turniere, wozu ich Turniere ab Kategorie 15 (Eloschnitt über 2600) zähle. Insbesondere sind die Fernschachweltmeisterschaften seit einigen Jahren wegen eines unattraktiven Qualifikationsmodus, der elo-stärkere Spieler von einer Beteiligung abhält, tendenziell unterklassig. Es handelt sich durchschnittlich um Kategorie 13-Turniere (Eloschnitt 2550-2575).

2.) Es gibt zu wenig Sponsoring im Fernschach. Dies ließe sich mit einem aktiveren Erscheinungsbild, insbesondere durch mehr hochkarätige Ereignisse, vermutlich etwas verbessern. Das Fernschach müsste meiner Ansicht nach auch bereiter sein, Quereinsteigern aus dem Nahschachbereich, also zum Beispiel Nahschach-Großmeistern, entsprechende Anreize zu bieten. Deren Bekanntheitsgrad könnte oft werbewirksam fürs Fernschach genutzt werden.

3.) Die Normenanforderungen für Fernschach-Titel waren bis vor kurzem allgemein zu niedrig angesichts der vermehrten Angebote, Normen erreichen zu können. Das hat in den letzten 10 Jahren zu einer Titelinflation geführt. Man ist dabei, dies nun wieder etwas zurückzufahren, aber mit welchem Erfolg muss sich noch zeigen. Rückwirkend geht das natürlich überhaupt nicht. Der Fernschachbund hat leider etwas zu starke Signale mit den Titeln als «Lockmittel» gegeben, – mit dem Ergebnis, dass er nun peinlicherweise hier und da öffentlich gefragt wird, wie es möglich ist, dass Spieler mit einem Nahschach-Niveau von deutlich unter 2000 (teilweise sogar um 1600) reihenweise internationale Titelträger werden, darunter sogar immer mehr Großmeister.

4.) Womit das Fernschach aber tatsächlich beeindrucken kann und muss, sind Partien, also schachliche Leistungen und deren angemessene Aufbereitung in Publikationen. Wie heißt es doch so schön? «An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!» So wäre es beispielsweise wünschenswert, dass die besten und interessantesten Partien von Fernschachspielern, ganz gleich, ob es sich um Titelträger handelt oder nicht, in Gestalt eines Fernschach-Informators regelmäßig vorgestellt würden. Frühere Versuche dieser Art sind als Printmedien nach einigen Jahren leider gescheitert. Es scheint nun an der Zeit, in diese Richtung neue – professionelle – Schritte zu unternehmen und dabei auch die Möglichkeiten des Internets bzw. der Computertechnologie zu nutzen. Ein besonderer Leckerbissen könnte in solchen Veröffentlichungen die Diskussion von konkreten Engine-Ergebnissen und -Anteilen sein, denn die Zeiten, in denen Fernschachspieler verschämt oder aus falscher Eitelkeit solche Aspekte in ihren Analysen und Kommentaren verschwiegen, sollten nun endgültig der Vergangenheit angehören. Der moderne Fernschachmeister hat mehr denn je Anteil an der Erforschung des Schachspiels – das gilt es zu erkennen, anzustreben und zu vermitteln..■

.

Nationale Fernschach-Verbände

Schweizer Fernschach-Vereinigung (SFSV)

Deutscher Fernschach-Bund (BdF)

Fernschach im Österreichischen Schachbund (ÖSB)

.

Internationale Fernschach-Verbände

International Correspondence Chess Federation (ICCF)

Internationaler E-Mail-Schachverbund (IECF)

.

.

.

.

Chessbase: «Corr Database 2011»

.

Qualitätsvolles historisches Kompendium des Fernschachs

Walter Eigenmann

.

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Doch das sind schon seit langem Tempi passati, bestenfalls schöne Nostalgie. Denn erfolgreiches Fernschach, und spiele es sich auch nur national ab, sieht heutzutage gänzlich verändert aus. Es kommt längst daher in Gestalt des modernen PC: An die Stelle der Postkarte sind zahlreiche Schach-Mail-Server getreten, die (auch Online-)Partienverwaltung übernehmen spezielle Archivierungsprogramme, und sogar durch das immer wieder frisch wuchernde Taktik-Gestrüpp hilft dem Spieler mittlerweile extrem starke Schach-Software, die imstande ist, jedem Großmeister Paroli zu bieten.

Und schließlich die unverzichtbare Eröffnungs- bzw. Partien-Sammlung, die man früher mühsam mittels themenverwandten Zeitschriften, Loseblatt-Kompendien und natürlich umfangreichen Schachbibliotheken zusammenzustoppeln pflegte? Sie ist schon seit Jahren ersetzt durch systematisch gepflegte, hinsichtlich Spieler- wie Turnier-Namen vereinheitlichte Datenbanken – beispielsweise die «Corr Database» des deutschen Schachsoftware-Herstellers Chessbase.

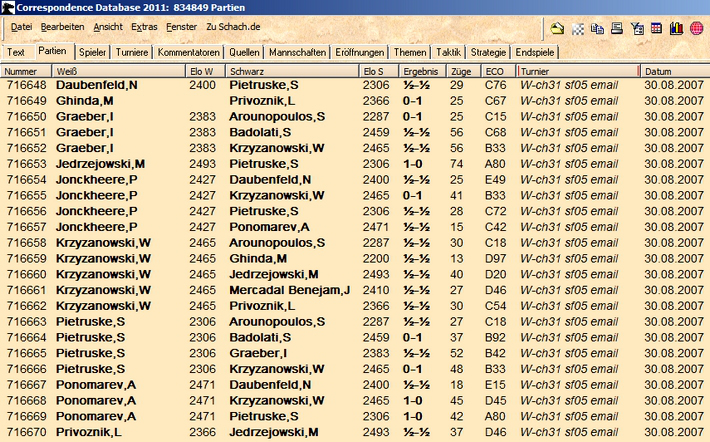

Screenshot der über 834’000 Games umfassenden «Corr»-Partienliste mit ihren vielfältigen Sortier- und Such-Optionen

Die neue «Corr Database 2011»-DVD aus der Hamburger Softwareschmiede knüpft hinsichtlich Konzeption und Handling nahtlos an ihre Vorgängerinnen an, umfasst aber inzwischen mehr als 834’000 Fernschach-Partien. Der Zeitraum aller archivierten Partien erstreckt sich dabei über 206 Jahre; das erste (unvollständige, mit Sicherheit via Post oder Telegraphie ausgetragene) Game (eines Friedrich Von Mauvillon gegen einen N.N.) datiert aus dem Jahre 1804, die jüngste Partie stammt vom April dieses Jahres (eine auf dem ICCF-Server via E-Mail gespielte Begegnung zwischen den beiden Franzosen Dejonckheere und Jacon).

Die Sammlung beinhaltet nun Partien von nicht weniger als 79’000 Spielern aus über 50’000 Turnieren, wobei praktisch alle relevanten Wettkämpfe und Matches enthalten sind, von den historischen Weltmeisterschaften bis zu den modernen ICCF-Thematurnieren, von den weltweiten FS-Olympiaden bis runter zu nationalen Mannschaftskämpfen.

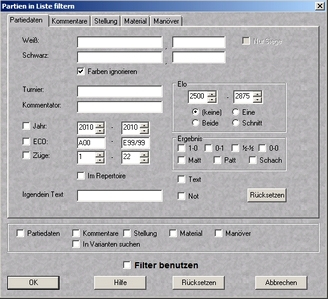

Die Installation der insgesamt 531 Megabyte schweren DVD gestaltet sich einfach und voraussetzungslos: Nach «setup.exe», «Sprache wählen» und einem Computer-Neustart hat man den kostenlos mitgelieferten «Chessbase Reader 9.0» auf dem Desktop, womit dann in der «Corr Database 2011» direkt ab DVD (oder nach entspr. Dateien-Kopieren auf der Harddisk) gesurft werden kann. Dabei liest der CB-Reader nicht nur das hauseigene CBH/CBF-, sondern auch das international verbreitete PGN-Format. Mit verschiedenen Such-Masken lässt sich dann komfortabel recherchieren und filtern, etwa spezifische Kommentare, Stellungen und Materialverhältnisse, oder sogar nach detaillierten Figuren-Manövern suchen. Wen’s nach noch weitergehenden Datenbank-Techniken (z.B. Doubletten-Suche, Varianten-Statistik u.a.) gelüstet, der kann sich im Netz auch leistungsstarke Freeware-Programme wie z.B. «Scid» runterladen oder dann zu (nicht gerade billiger) Software wie beispielsweise «Chess Assistant» oder «ChessBase» greifen, die bezüglich Partien-Handling keine professionellen Wünsche mehr offen lassen; mit ihnen lassen sich dann Partiensammlungen wie die «Corr Database 2011» archivieren, systematisieren, katalogisieren, sortieren, selektieren, online recherchieren und aktualisieren.

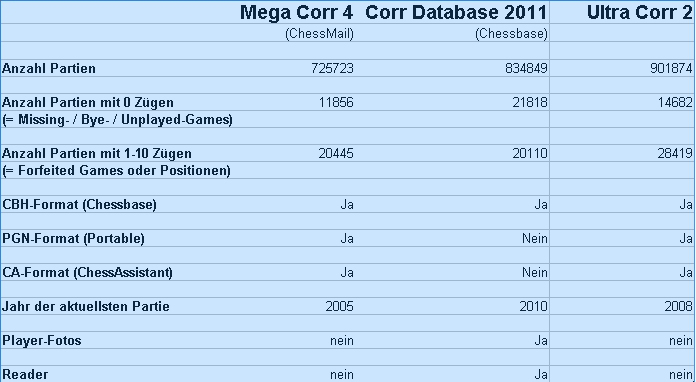

Konkurrenz erwuchs der Hamburger «Corr» schon seit ihrer Erstauflage im Jahre 1997 – damals «Corr Nr. 1» genannt – immer mal wieder von zwei weiteren kommerziellen Fernschach-Datenbanken, nämlich der bis vor einigen Jahren von ChessMail (Tim Harding) vertriebenen «Mega Corr» sowie der seinerzeit ebenfalls recht verbreiteten «Ultra Corr» aus dem gleichen Haus. Interessant ist ein direkter Vergleich einiger wichtiger «Features» dieser drei Bases bzw. ihrer zurzeit aktuellen Versionen:

Etwas unschön springt hier der relativ hohe Anteil von sog. «Bye»-Partien in der «Corr Database» ins Auge – doch das hat durchaus nachvollziehbare Methode: Die Hamburger Sammlung legt besonderen Wert auf chronologische Vollständigkeit, wodurch der Leser gerade aufgrund dieser Null-Züge- bzw. Forfait-Partien die betroffenen Turniere und Begegnungen schachhistorisch lückenlos rekonstruieren kann. (Im Hinblick aufs Eröffnungsstudium sind sie allerdings nur lästige Datenleichen…)

Ein Blick auf die Aktualität weist die Chessbase-Sammlung als die weitaus modernste aus (auch wenn man über die Namensgebung angesichts der jüngsten Partie, die aus dem Frühjahr 2010 stammt, geteilter Meinung sein kann…). Wer hinsichtlich neuesten Partien- bzw. Eröffnungsmaterials wöchentlich auf dem Laufenden sein will, kommt ohnehin bei keiner der drei genannten Sammlungen darum herum, sich im Internet die entsprechenden Free-Downloads zu besorgen; zwei seit Jahren erste Adressen sind diesbezüglich TWIC (Nahschach) und das ICCF-Game-Archiv (Fernschach). Eine riesige Fülle von Schachpartien jeder Art und Qualität findet sich außerdem bei dem bekannten Online-Sammler Lars Balzer.

Die «Corr Database 2011» setzt die gepflegte Tradition des Hauses Chessbase in Sachen Datenbanken fort; auch diese DVD weist Sorg- und Vielfalt in der Partien-Zusammenstellung, Schnelligkeit der Software, hoher Grad der Vereinheitlichung von Spieler- und Turniernamen, differenzierte Filter-Optionen, einen beachtlichen Anteil von hochstehenden Kommenta(to)ren sowie das typische aufgeräumte Erscheinungsbild aller CB-Bases von «Fritz» übers «CB-Magazin» bis hin zur 4-Millionen-«Megabase» auf. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein spezielles «Fernschach-Lexikon», das ca. 71’000 Spieler umfasst.

Als bescheidene technische Voraussetzungen für ein flottes Arbeiten mit der Datenbank nennt Chessbase einen Pentium PC mit Windows XP, 32 MB Hauptspeicher, 350 MB Harddisk-Bedarf sowie den bereits erwähnten, gratis mitgelieferten CB-Reader9.

.

Bliebe noch die Frage, ob der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis dieser DVD von 80 Euro gerechtfertigt ist. Denn wer als nur gelegentlicher «Hobby-Korrespondenzler» nach neuen FS-Partien sucht, der wird heutzutage problem- und kostenlos fündig auch im Internet mit seinem Überangebot an Open-Source-Lösungen und Freeware-Materialien.

Wer als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht, zweitens auf statistisch verlässliches Material hinsichtlich prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist und drittens ein sorgfältig aufbereitetes, in den Details vereinheitlichtes Partien-Kompendium sucht, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um diese über Jahre hinweg sorgfältig begleitete «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Wer hingegen als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht und dabei zweitens auf statistisch verlässliches Material betreffend prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um die hervorragend aufbereitete, über Jahre hinweg sorgfältig begleitete und in den Daten-Details wohltuend vereinheitlichte «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Für die Hamburger Software-Köche scheint die «Corr» jedenfalls nicht auf den Massenmarkt des schachlichen Fast-Food zu zielen; dafür ist das ganze Mahl wohl zu teuer angerichtet. Angesprochen ist vielmehr der FS-Gourmet, der sich dies exquisite Partien-Menü auch was kosten lässt… ■

Corr Database 2011, 834’000 Fernschach-Partien, DVD-ROM, 531 MB, Chessbase Hamburg

.

.

Lesen Sie zum Thema «Fernschach» auch unser Interview mit dem

internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel !

.

.

Das Turnier der Fernschach-Weltmeister

.

«Who is the Champion of the Champions?»

Im Mittelpunkt dieses hauptsächlich englisch-, teils auch deutschsprachigen Fernschach-Buches steht das Turnier der Weltmeister, zu dem der Internationale Fernschachbund ICCF im Jahre 2001 alle lebenden Fernschach-Weltmeister einlud. Das Teilnehmerfeld bestand aus: Fritz Baumbach, Hans Berliner, Tönu Oim, Vytas Palciauskas, Horst Rittner, Grigori Sanakojew, Jörn Sloth, Gert Timmerman und Michail Umanski. Alle neun Weltmeister trugen mit Partieanalysen zum Gelingen dieses Buches bei. Abgerundet wird das Werk mit kurzen Biographien der bereits gestorbenen sowie der erst nach 2001 ermittelten Weltmeister. Ein abschließendes Kapitel in deutscher Sprache bietet einen unterhaltsamen Querschnitt durch 50 Jahre Fernschach. (Verlagsinfo)

Im Mittelpunkt dieses hauptsächlich englisch-, teils auch deutschsprachigen Fernschach-Buches steht das Turnier der Weltmeister, zu dem der Internationale Fernschachbund ICCF im Jahre 2001 alle lebenden Fernschach-Weltmeister einlud. Das Teilnehmerfeld bestand aus: Fritz Baumbach, Hans Berliner, Tönu Oim, Vytas Palciauskas, Horst Rittner, Grigori Sanakojew, Jörn Sloth, Gert Timmerman und Michail Umanski. Alle neun Weltmeister trugen mit Partieanalysen zum Gelingen dieses Buches bei. Abgerundet wird das Werk mit kurzen Biographien der bereits gestorbenen sowie der erst nach 2001 ermittelten Weltmeister. Ein abschließendes Kapitel in deutscher Sprache bietet einen unterhaltsamen Querschnitt durch 50 Jahre Fernschach. (Verlagsinfo)

Aus dem Vorwort:

«During the jubilee year of the International Correspondence Chess Federation (ICCF) in the year 2000 a unique tournament was started. All nine living correspondence chess world champions had participated. Something which is not possible in over the board chess became reality in correspondence chess. The unspoken question was: Who is the strongest correspondence chess player in the universe? Chess players all over the world tracked the games on the internet with increased excitement. A wish to publish these interesting high class games in a tournament book was often expressed.

One of the authors, the XI world champion Dr Fritz Baumbach, seized this idea and expanded the thought. Not just the nine participants of the tournament should be introduced to the readers. The already deceased world champions Purdy, Ragozin, O’Kelly, Zagorovsky and Estrin are also presented. To round up the champions show the subsequently crowned Hamarat, Bern, van Oosterom and Leotard had to also be included. The next step was to find co-authors preferably with writing experience. After quite some search this was successful. For part 2 Robin Smith from the USA would provide comments and annotations of the 36 games of the jubilee tournament. For the remaining part the Swiss grandmaster Rolf Knobel was available. He translated the articles about the world champions from German into English and enriched them with many comments. The final part 4 of the book, mainly for German speaking readers highlights some stories about the world champions.»

F.Baumbach/R.Smith/R.Knobel: Who is the Champion of the Champions? – Correspondence Chess, 224 Seiten, Exzelsior Verlag, ISBN 978-3-935-80004-4

2 comments