Neue Ergebnisse der Gehörsforschung

.

Laute Kopfhörer-Musik ist schädlich

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Feinabstimmung seines Gehörs beeinträchtigt erheblich, wer regelmäßig laute Musik via Kopfhörer hört. Denn das führt dazu, dass er wichtige Laute schlechter von Hintergrund-Geräuschen zu unterscheiden vermag; zu laute Musik aus dem Kopfhörer hinterlässt quasi ein «ungenaues» Gehör. Zu diesem Forschungsergebnis kommt ein japanisch-deutsches Team um Dr. Hidehiko Okamoto von der Universität Münster.

Die Forscher haben Hörtests und Messungen der Hirnaktivität junger Erwachsener durchgeführt, wobei die eine Hälfte der Probanden regelmäßig Kopfhörer nutzte, die andere nicht. Keinen Unterschied ergaben die Untersuchungen zwar bei klassischen Hörtests, hingegen zeigten sich negative Folgen bei der Wahrnehmungsfähigkeit in Situationen mit einer starken Geräuschkulisse oder lauten Hintergrundgeräuschen. Zu dieser Minderung der Hörgenauigkeit im Geräuschgewirr führten spezielle Nervenschäden im Hörsystem, wie Okamato und seine Forscher vermuten. Der negative Effekt bleibe allerdings häufig lange unbemerkt, da diese Auswirkung vergleichsweise subtil sei. Das Wissenschaftsteam warnt gleichwohl vor lautem Musikhören über Kopfhörer, wenngleich nicht der totale Verzicht auf diese Geräte nötig sei, um sich vor Schäden zu schützen: «Das Wichtigste ist, das man die Lautstärke nicht zu sehr aufdreht. Darüber hinaus sind heute moderne Kopf- und Ohrhörer mit Antischall-Technologie auf dem Markt. Störende Hintergrund-Geräusche werden durch gegenpolige Frequenzen, die dem Audio-Signal automatisch beigemischt werden, ausgelöscht», wie Dr. Henning Teismann vom Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse der Medizinischen Fakultät Münster ausführt. ■

.

.

William Duggan: «Geistesblitze»

.

«Strategische Intuition» als kreative Denkmethode

Walter Eigenmann

.

William Duggan, Professor an der Columbia Business School, ist überzeugt, dass die Geniestreiche großer Persönlichkeiten der Weltgeschichte nicht als zufällige Eingebungen aus heiterem Himmel herniederstürzen, sondern dass allen herausragenden menschlichen Leistungen ein gemeinsamer Wirkmechanismus zugrundeliegt. Diesen Wirkmechanismus nennt Duggan «Strategische Intuition», und in seinem neuesten, jetzt ins Deutsche übersetzten Buch «Geistesblitze» spürt er anhand der Biographien bedeutender Köpfe von Kopernikus und Napoleon über Picasso bis hin zu J.F. Kennedy und Bill Gates einigen historisch einschneidenden Momenten als Resultate eben dieser «Strategischen Intuition» nach.

William Duggan, Professor an der Columbia Business School, ist überzeugt, dass die Geniestreiche großer Persönlichkeiten der Weltgeschichte nicht als zufällige Eingebungen aus heiterem Himmel herniederstürzen, sondern dass allen herausragenden menschlichen Leistungen ein gemeinsamer Wirkmechanismus zugrundeliegt. Diesen Wirkmechanismus nennt Duggan «Strategische Intuition», und in seinem neuesten, jetzt ins Deutsche übersetzten Buch «Geistesblitze» spürt er anhand der Biographien bedeutender Köpfe von Kopernikus und Napoleon über Picasso bis hin zu J.F. Kennedy und Bill Gates einigen historisch einschneidenden Momenten als Resultate eben dieser «Strategischen Intuition» nach.

Der Denkansatz Duggans ist ein umfassender, auf Teilgebieten gar «revolutionärer», wie der Business-Professor schon eingangs seiner 270-seitigen Abhandlung unmissverständlich deklariert: «Die gängigen Affassungen in den einzelnen Bereichen – Strategieplanung, Wissenschaftsmethodik, Kreativität, Ideenfindung, rationale Entscheidungsfindung, Teamarbeit, Unternehmensführung und Innovation – entstanden allesamt zu einer Zeit, bevor die Neurowissenschaft imstande war zu zeigen, was beim Denken im Gehirn passiert. Kein Wunder also, dass all diese Theorien nur zwei Arten von geistiger Aktivität kennen: den rationalen Gedanken und die kreative Vorstellungskraft.» Doch gemäß Duggan sind diese beiden Pole aufzuheben in einer dritten, dann durchschlagenden Fähigkeit: im «Geistesblitz», im «Aha-Erlebnis» – Schlüsselelemente als Resultate eben «Strategischer Intuition». Duggan referiert damit auf entspr. neurologische Forschungen z.B. von Barry Gordon (2003), der den Begriff «Intelligentes Gedächtnis» in die wissenschaftliche Diskussion einführte: «Das intelligente Gedächtnis gleicht einer Malvorlage, bei der man einzelne Punkte miteinander verbindet, damit ein Bild entsteht. Die Punkte stehen für die Einzelteile oder Ideen, die Linien dazwischen sind die Verbindungen oder Assoziationen. Die Linien können ineinanderfließen, sich zu größeren Fragmenten verbinden und zu einem klaren Gedanken verschmelzen. Dieser klare Gedanke kann ein visuelles Bild sein, ein kleiner Erkenntnisgewinn, eine Idee oder sogar eine Lösung für ein Problem.» Darauf basierend führt Autor Duggan sein Denkmotiv der «Strategischen Intuition» weiter aus: «Das intelligente Gedächtnis vermag beide Denkweisen – das logisch-analytische und das kreativ-intuitive – in einem einzigen Denk-Modus zu vereinen.» Während frühere Hirnforschungen seit der Entdeckung der beiden Hirnhälften das intuitive Denken gleichwertig neben das logisch-analytische stellten, geht die Theorie vom «intelligenten Gedächtnis» noch einen Schritt weiter; gemäß Duggan macht sie die Intuition zum kreativen Bestandteil aller Gedanken, einschließlich der logisch-analytischen: «Strategische Intuition entwickelt mithilfe des intelligenten Gedächtnisses aus dem Vorwissen, das im Gedächtnis verankert ist, gangbare Handlungsschritte für die Zukunft».

In der Folge entwickelt nun der Autor anhand völlig heterogener Lebensläufe berühmter Persönlichkeiten bzw. deren bahnbrechenden Entdeckungen oder Erkenntnisse seine These, dass Eingebung nichts mit Genialität zu tun hat, dass vielmehr Kreativität quasi «planbar» und die «Strategische Intuition» auch keineswegs eine hochkomplexe Sache ist, sondern grundsätzlich nach einem überraschend einfachen Muster abläuft, mithin auch dem einfachen «Mann auf der Straße» erreichbar ist. Denn der «Genieblitz» wirkt zwar wie ein scheinbar völlig unvermittelter Ideen-Sprung des Hirns, ist aber tatsächlich das Resultat der kreativen Verquickung von Erfahrung und bewusst unorthodoxem Denken. Duggan zitiert hierzu den berühmten Apple-Gründer Jobs, einen der kreativsten Köpfe weltweit in der Computerbranche: «Kreativität bedeutet, Dinge einfach miteinander zu verbinden. Fragt man einen kreativen Menschen, wie er dies oder das gemacht hat, erntet man nur einen etwas verlegenen Blick, denn eigentlich hat nicht er es gemacht, es hat sich irgendwie von selbst gemacht, und er hat es nur entdeckt. Und das erschien ihm nach einer Weile ganz selbstverständlich. Das liegt daran, dass kreative Menschen über die Fähigkeit verfügen, Erfahrungen aus der Vergangenheit miteinander in Verbindung zu bringen und daraus neue Dinge zu bilden.»

Eine in der Realität wichtige Bedingung, dass «Geistesblitze» aufgrund von Erfahrung und mithilfe von «Strategischer Intuition» überhaupt «zünden» können, ist nach Duggan die «Geistesgegenwart»: «Der Geist muss von vorgefassten Meinungen über das Problem, die Lösung und die Zielsetzung frei sein. Und das passiert deshalb unter der Dusche, weil man geistig entspannt ist. Diesen Zustand bewusst herbeizuführen ist sehr schwierig». Doch auch dies führt noch nicht zum endgültigen Durchbruch, wenn nicht ein letztes Element hinzutritt, nämlich die Entscheidung, der Entschluss, «der Wille zur Handlung». Duggan: «Man sagt sich nicht: Ach, jetzt verstehe ich, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Sondern man sagt: Ich weiß, was zu tun ist, und ich will es auch tun.»

William Duggan, Geistesblitze – Wie wir Intuition zur Strategie machen können, Gustav Lübbe Verlag (Übersetzung: Regina Schneider), 270 Seiten, ISBN 978-3785723821

.

Leseproben

.

.

.

Lutz Jäncke: «Macht Musik schlau?»

.

Das Gehirn und die Musik

Walter Eigenmann

.

Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.

Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.

Doch was ist wirklich dran an der (wohlfeilen, eigentlich revolutionären) Hoffnung, Musik verhelfe dem Menschen zu mehr intellektueller Kompetenz? Welche Auswirkungen haben überhaupt Musikmachen und Musikhören auf den Menschen, seine Kognition, seine Psyche? Und: Lernt man schneller/besser mit Musik-Unterstützung? Oder: Wie wirken Töne therapeutisch auf Demenzerkrankte? Grundsätzlich: Wie geht das menschliche Gehirn mit dem komplexen Phänomen «Musik» eigentlich um?

Diesen und einer Reihe weiterer Fragen geht nun umfangreich die jüngste Publikation eines der renommiertesten deutschsprachigen Neurophysiologen nach, des Zürcher Gehirnforschers Prof. Dr. Lutz Jäncke. In seinem Buch «Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie» breitet er in 13 Kapiteln den aktuellen Stand der neuropsychologischen und -physiologischen Diskussion aus. Dabei fördert der gebürtige Bochumer Ordinarius an der Universität Zürich eine ganze Reihe von interessanten, ja spektakulären Befunden und Erkenntnissen aus seinem Fach zutage – aufsehenerregend keineswegs nur für den Laien: Jänckes Forschungsergebnisse gerade auf dem Gebiete der Musik-Neurowissenschaften stoßen mittlerweile in den angesehendsten Peer-Reviewed-Zeitschriften auf großes Interesse und beeinflussen damit prägend die aktuelle Diskussion.

Hierzu trägt sicher nicht nur die wissenschaftliche bzw. methodische Kompetenz des Autors bei, sondern auch seine Fähigkeit, komplexe Forschungsinhalte mit geradezu «leichter» Sprachstilistik, zuweilen gar mit unverhohlen-humorvoller Fabulierlust zu servieren. Sein «Macht Musik schlau?» liest sich, wiewohl mit naturwissenschaftlichen, statistischen, methodischen und analytischen Details geradezu vollgestopft, überraschend unkompliziert, ja erfrischend spannend – Populärwissenschaft im allerbesten Sinne. Sein Vorwort-Verfasser, der Hannoveraner Berufskollege Eckart Altenmüller attestiert ihm denn auch zurecht, er erziehe «den Leser zur kritischen Analyse der Fakten, ohne als Oberlehrer aufzutreten».

Nachfolgend seien die wesentlichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse von «Macht Musik schlau?» repliziert – teils zitierend, teils zusammenfassend, Jänckes eigenem Aufbau der Buch-Abschnitte folgend. Selbstverständlich kann es sich dabei allenfalls um eine sträfliche Verknappung der umfangreichen und vielfältigen Inhalte handeln, um einen groben Überblick auf eine Veröffentlichung, welche mit Sicherheit den wissenschaftlichen Diskurs auf diesem Gebiet für eine längere nächste Zeit wesentlich mitbestimmen dürfte. (Copyright aller wissenschaftlichen Abbildungen&Tabellen: L.Jäncke & Huber-Verlag Bern).

1. Der Mozart-Effekt

Zwar schließt Jäncke nicht aus, dass sich bei Versuchspersonen nach dem Hören von Mozart-Musik «ein Hirnaktivierungsmuster einstellt», welches eine «optimale Grundlage für die später zu bearbeitenden räumlichen Aufgaben bietet». Ein spezifischer Effekt des kurzzeitigen Hörens von Mozart-Musik auf räumliche Fertigkeiten könne hingegen «nicht zweifelsfrei nachgewiesen» werden: «Sofern Effekte vorliegen, treten sie immer in Bezug zu Ruhe- und Entspannungsbedingungen auf».

2. Einfluss des Musikunterrichts auf schulische Leistungen

Wunderkind Mozart: «War Mozart ein Genie? Wie sind seine musikalischen Leistungen wirklich entstanden? Gibt es überhaupt Genies?» (Lutz Jäncke)

Jäncke hat zahlreiche sog. «Längsschnitt-Untersuchungen» internationaler Forschergruppen herangezogen und analysiert bzw. kritisch gewürdigt – besonders populär hierzulande: die deutschsprachige «Bastian-Studie», die laut Jäncke allerdings aus methodischen Gründen «unbrauchbar» sei -, wobei grundsätzlich alle diese Forschungen thematisierten, «dass zusätzlicher Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf schulische Leistungen, verschiedene kognitive Funktionen (insbesondere das sprachliche Gedächtnis) oder auf verschiedene Intelligenzmaße» haben könne.

Trotzdem bleibt der Buch-Autor skeptisch: Die meisten dieser Studien wiesen «methodische Mängel auf, die es nicht erlauben, die spezifische Wirkung des Musikunterrichts zu belegen». Gleichzeitig blendet aber Jäncke nicht aus, dass chinesische Untersuchungen überzeugend zeigten: Kinder mit Musikunterricht erbringen bereits nach einem Jahr «bessere verbale Gedächtnisleistungen». Jänckes Theorie hierzu: «Der Grund ist, dass die chinesische Sprache als tonale Sprache im Hinblick auf die auditorischen Verarbeitungsgrundlagen viele Ähnlichkeiten mit der auditorischen Verarbeitung der Musik aufweist.»

Insgesamt bedauert der Autor, dass «kaum eine Studie derzeit die Dauerhaftigkeit möglicher günstiger Effekte des Musikunterrichts» thematisiere. Und kritisch fragt er schließlich, welchen Zweck Musiktraining oder Musikerziehung eigentlich haben sollen: «Ist es eher zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit geeignet, oder ist es vielmehr eine wunderschöne Kulturtätigkeit, die Freude und Befriedigung unabhängig von schulischen Leistungsaspekten schenken kann?»

3. Musiker kontra Nicht-Musiker

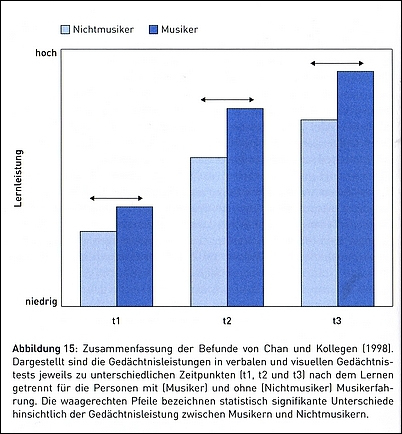

Aufgrund «gut kontrollierter Querschnitt-Untersuchungen» zeigen sich gemäß Autor «konsistent bessere verbale Gedächtnisleistungen bei Musikern» gegenüber Nicht-Musikern. Außerdem gebe es Hinweise, dass bei Musikern auch das visuelle Gedächtnis besser sei.

Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.

Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.

Da das Rechnen, der Umgang mit Zahlen stark von diesen angesprochenen «visuell-räumlichen Fertigkeiten abhängt, bestehe außerdem ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Musizieren und verschiedenen Rechenleistungen. Jäncke: »Einige Untersuchungen unterstützen die Hypothese, dass Musizieren und Musikbegabung die Rechenleistung fördern«.

4. Musikhören und Lernen

Die Frage, ob (und wenn ja: welche) Musik beim Lernen hilfreich sei, wurde und wird stets umstritten diskutiert. Diesbezüglich analysiert Jäncke einige mehr oder weniger anerkannte Thesen bzw. Verfahren wie z.B. die Suggestopädie und verwandte Richtungen, welche eine positive Wirkung des passiven Hintergrundmusik-Hörens propagieren. Wiederum schließt Forscher Jäncke eine «Evozierung bestimmter Hirnaktivierungsmuster», die für das Lernen besonders günstig sind, auch hier nicht aus. Die arbeitspsychologischen Untersuchungen bzw. Experimente haben indes sowohl «positive wie negative Einflüsse von HIntergrundmusik auf verschiedene Leistungsmaße» belegt, so dass auf diesem Gebiet weitere Forschungen notwendig seien.

5. Musik und Emotionen

Die Erfahrung ist alltäglich: Wenn man angenehme Musik hört, wird die psychische Leistungsfähigkeit gesteigert. Mehr noch: «Wir lernen, bestimmte Musikstücke zu mögen oder nicht zu mögen. Insofern sind auch an der Entwicklung von Musikpräferenzen Lernprozesse beteiligt» (Jäncke). Der Autor geht hier Problemfeldern nach wie: Was sind die Ursachen dafür, dass wir bestimmte Musik zu mögen scheinen und andere Musik ablehnen? Gibt es so etwas wie eine universell bevorzugte Musik? Wann hören wir welche Musik? Wie hören wir diese Musik, und vor allem: Wer hört welche Musik?

Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»

Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»

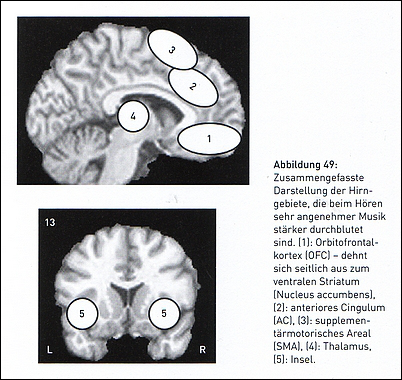

Fest steht gemäß verschiedenen Studien, dass schon bei vier Monate alten Babys Präferenzen für konsonante Klänge und Intervalle vorliegen – gemäß Lutz Jäncke aber nicht das schlagende Argument dafür, dass dabei «ausschließlich genetisch bestimmte Mechanismen» zum Tragen kommen: «Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Babys schon häufig konsonante Musik gehört und bereits unbewusst eine Vorliebe für diese Art der Musik entwickelt haben». Denn grundsätzlich, so die Erkenntnis des Neurophysiologen: «Wir mögen, was wir häufig hören». Und weiter: «Obwohl insbesondere in der westlichen Kultur konsonante Musikelemente eher angenehme Reaktionen hervorrufen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass gerade die menschliche Lernfähigkeit es ermöglicht, auch Dissonanz als angenehm zu erleben.» Schließlich: «Emotionale Musik stimuliert das limbische System. Angenehme Musik kann ein ‘Gäsenhautgefühl’ hervorrufen, dem ein Aktivierungsmuster des Gehirns zugrunde liegt, das auch bei Verstärkungen, bei der Befriedigung von Süchten und beim Lernen zu messen ist. […] Insbesondere die Entwicklung von musikalischen Vorlieben wird wahrscheinlich über das Belohnungssystem vermittelt.»

6. Wie verarbeitet das Gehirn Musik?

Wichtige Erkenntnisse gewann Jäncke durch die rasante apparatetechnische bzw. computergesteuerte Entwicklung z.B. auf den Gebieten der Elektro- und der Magnetenzephalographie, welche neuropsychologisch eine «präzise zeitliche Charakterisierung» auch der menschlichen Ton- bzw. Musikwahrnehmung erlaubt. Hier verweist der Wissenschaftler zusammenfassend auf den wichtigen Befund, dass während des Musikhörens «weite Teile des Gehirns im Sinne eines Netzwerkes aktiviert werden. Es besteht also die Möglichkeit, dass man mit musikalischen Reizen eine räumlich ausgedehnte Hirnaktivierung erreichen kann.» Insofern ist im Gehirn – ganz im Gegensatz zu Spekulationen in früheren Jahrhunderten – kein typisches «Musikwahrnehmungsareal» zu identifizieren – einfach deswegen, weil bei Musik schlicht besonders zahlreiche Hirnregionen involviert sind, woraus diverse positive «Transfer-Effekte» resultieren.

7. Die Musik und die zwei Hirnhemisphären

Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.

Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.

8. Wie produziert das Gehirn Musik?

Wenn man Musikstücke spielt, sind gemäß Jänckes Untersuchungen vielfältige Gedächtnisinformationen nötig: «Diese Informationen reichen von Tönen, Rhythmen und Melodien bis hin zu Erinnerungen an Episoden, Personen und Emotionen, die mit dem zu spielenden Musikstück assoziiert sind.» In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf die Tatsache ein, dass zahlreiche Musiker unter «erheblichen Ängsten und Sorgen hinsichtlich ihrer Spielleistung» leiden: «Sie sind teilweise derart gehemmt, dass sie nicht oder nur selten frei und locker ihren Spielfluss finden.» Kernspintomographische oder EEG-Messungen solcher Personen im Labor hätten ergeben, dass bei derartigen Blockaden insbesondere eine starke Aktivierung «frontaler Hirnstrukturen» feststellbar sei, was darauf hinweise, dass diese Hirngebiete «viel zu starke hemmende Einflüsse auf die anderen für die Musikproduktion ebenfalls wichtigen Hirngebiete ausüben». Aufgrund dieser Erkenntnis arbeite nun die Wissenschaft weiter an spezifischen Hirntrainingsmethoden für verbesserte Musikleistungen (Stichworte: «Neurofeedback», «Brain-Computer-Interface-Technik» u.a.)

9. Verändert Musizieren das Gehirn?

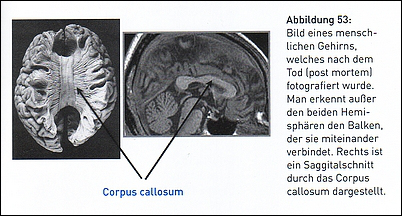

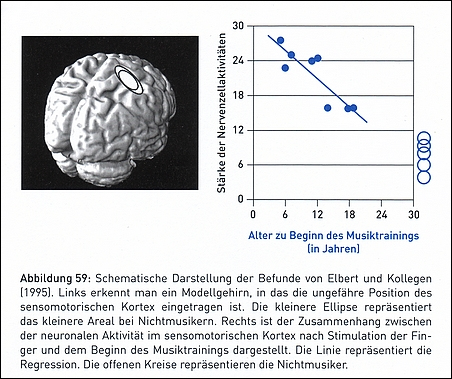

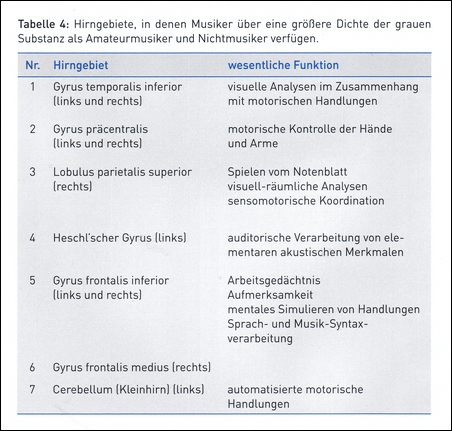

Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».

Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».

10. Musik und Sprache

Die neuere Erforschung des komplexen Beziehungsfeldes «Musik-Sprache» hat nach Jäncke bisherige Auffassungen stark revidiert. So könne z.B. die strikte funktionale und anatomische Trennung zwischen Sprache und Musik nicht mehr aufrecht erhalten werden: «Die Wahrnehmung der Sprache und Musik wird von stark überlappenden Nervenzellnetzwerken bewerkstelligt. Wichtig dabei ist auch, dass an der Analyse von Sprache und Musik beide Hirnhälften beteiligt sind.» Weiter: «Musik ist nach einem bestimmten Regelsystem aufgebaut. Dieses Regelsystem hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Regelsystem der Sprache. Teilweise werden für die Analyse des Musikregelsystems gleiche Hirnstrukturen eingesetzt.» Eine der Konsequenzen solcher Forschungsergebnisse sind medizinische Ansätze: «Musikalische Interventionen werden erfolgreich für die Therapie von Sprachstörungen eingesetzt».

11. Musik und Alter

Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –

Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –

Lutz Jäncke, Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie, 452 Seiten, Verlag Hans Huber, ISBN 978-3456845753

.

Leseproben

Inhalt

Vorwort (Eckart Altenmüller) 9 1. Einleitung 11 Von Kognitionen, psychischen Funktionen und Genen 13 Transfer 14 Wunderwelt der Neuroanatomie und Bildgebung 16 Von Zeitschriften und Büchern 18 Die Geschichte dieses Buches 20 Abschließende Bemerkungen 21 2. Der Mozart-Effekt - Beginn eines Mythos 23 2.1 Der Beginn 24 2.2 Die Folgen 33 2.3 Replikationsversuche 35 2.4 Weiterführende Experimente 45 2.5 Der Einfluss der Stimmung und der Musikpräferenz 50 2.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 57 3. Längsschnittstudien 59 3.1 Allgemeines 59 3.2 Internationale Längsschnittuntersuchungen 61 3.3 Deutschsprachige Längsschnittstudien 74 3.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 90 4. Querschnittuntersuchungen 95 4.1 Musik und Gedächtnis 96 4.2 Musikgedächtnis 105 4.3 Visuell-räumliche Leistungen 113 4.4 Rechenleistungen 138 4.5 Spielen vom Notenblatt 147 4.6 Motorische Leistungen 150 4.7 Musikwahrnehmung 157 4.8 Musiker und Nichtmusiker 192 4.9 Zusammenfassung und kritische Würdigung 194 5. Lernen und passives Musikhören 197 5.1 Suggestopädie 201 5.2 Ergebnisse aus dem Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching 207 5.3 Ergebnisse aus Zeitschriften, die von Fachleuten begutachtet werden 210 5.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 233 6. Musik und Emotionen 237 6.1 Preparedness 240 6.2 Wir mögen, was wir häufig hören 246 6.3 Heute «hü» morgen «hott» - wechselnde emotionale Musikwirkungen 249 6.4 Hirnaktivität und emotionale Musik 258 6.5 Emotionen bei Profimusikern 271 6.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 274 7. Wie verarbeitet das Gehirn Musik? 277 7.1 Zusammenfassung 292 8. Musik und Hemisphärenspezialisierung 295 8.1 Amusie 300 8.2 Amusien bei Musikern 302 8.3 Zusammenfassung 304 9. Wie produziert das Gehirn Musik? 307 9.1 Motorische Kontrolle 308 9.2 Sequenzierung 311 9.3 Gedächtnis 314 9.4 Aufmerksamkeit 315 9.5 Musizieren - Kreativität 317 9.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 325 10. Verändert Musizieren das Gehirn? 327 10.1 Wiederholen ist die Mutter des Lernens 329 10.2 Expertise - Üben, Üben, Üben 334 10.3 Gehirne wie Knetmasse 335 10.4 Reifung und Hirnplastizität 347 10.5 Plastizität nicht nur bei Musikern 349 10.6 Zusammenfassung 355 11. Musik und Sprache 357 11.1 Funktionen und Module 359 11.2 Von Tönen und Sprache 361 11.3 Fremdsprachen und Musik 365 11.4 Syntax und Semantik 367 11.5 Klingt Musik französisch, deutsch oder englisch? 375 11.6 Musik und Lesen 376 11.7 Musik und Sprachstörungen 381 11.8 Zusammenfassung 387 12. Musik und Alter 391 12.1 Zusammenfassung 399 13. Schlussfolgerungen 401 Macht das Hören von Mozart-Musik schlau? 402 Hat Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf Schulleistungen und kognitive Funktionen? 403 Worin unterscheiden sich Musiker von Nichtmusikern? 404 Lernt man besser, wenn man gleichzeitig Musik hört? 405 Beeinflusst Musik die Emotionen? 407 Wird Musik in bestimmten Hirngebieten verarbeitet? 408 Wie produziert das Gehirn Musik? 409 Verändert Musizieren das Gehirn? 410 Besteht ein Zusammenhang zwischen Musik und Sprache? 411 Ist es gut, wenn man im fortgeschrittenen Alter musiziert? 412 Soll man in der Schule musizieren? 413 14. Dank 415 15. Literatur 417 Sachwortregister 433 Personenregister 451

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Abstammung des Menschen

Charles Darwin

.

Viele der Ansichten, die ich ausgesprochen habe, sind sehr spekulativ, und manche werden sich zweifellos als irrig erweisen; aber ich habe in jedem einzelnen Fall die Gründe angegeben, die mir die eine Ansicht annehmbarer machten als eine andere. Es schien mir der Mühe wert, zu versuchen, wieweit das Prinzip der Entwicklung einige der kompliziertesten Probleme in der Naturgeschichte des Menschen aufklären könne. Falsche Tatsachen sind äußerst schädlich für den Fortschritt der Wissenschaft, denn sie erhalten sich oft lange; falsche Theorien dagegen, die einigermaßen durch Beweise gestützt werden, tun keinen Schaden; denn jedermann bestrebt sich mit löblichem Eifer, ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Und wenn diese Arbeit getan ist, so ist ein Weg zum Irrtum gesperrt, und der Weg zur Wahrheit ist oft in demselben Moment eröffnet.

Die wichtigste Schlußfolgerung, zu der wir hier gekommen sind und die jetzt von vielen kompetenten und urteilsfähigen Naturforschern angenommen wird, ist der Satz, daß der Mensch von einer weniger hoch organisierten Form abstammt. Die Gründe, auf denen diese Schlußfolgerung ruht, werden niemals erschüttert werden. Die große Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den unter ihm stehenden Tieren sowohl in der Embryonalentwicklung als auch in unzähligen bedeutungsvollen oder auch bedeutungslosen Punkten der Struktur und der Konstitution, die Rudimente, die er noch bewahrt, und die abnormen Rückschläge, denen er zuweilen unterworfen ist – das sind Tatsachen, die nicht bestritten werden können. Man hat sie schon lange gekannt, aber bis vor kurzem haben sie uns nichts über den Ursprung des Menschen zu sagen gewußt. Wenn man sie jetzt im Lichte unserer Kenntnisse über die ganze organische Welt betrachtet, ist ihre Bedeutung unverkennbar. Das große Prinzip der Entwicklung steht da klar und fest, wenn diese Tatsachengruppen betrachtet werden in Verbindung mit anderen, wie den wechselseitigen Verwandtschaftsbeziehungen der Glieder einer Gruppe, ihrer geographischen Verbreitung in Vergangenheit und Gegenwart und ihrer geologischen Aufeinanderfolge. Es ist nicht anzunehmen, daß alle diese Tatsachen eine falsche Sprache reden sollten. Wer nicht gleich einem Wilden damit zufrieden ist, die Naturerscheinungen als unzusammenhängende Geschehnisse zu betrachten, der kann nicht länger mehr glauben, daß der Mensch seinen Ursprung einem separaten Schöpfungsakt verdanke. Er wird sich zur Erkenntnis gezwungen sehen, daß die große Ähnlichkeit eines Menschenembryos mit dem Embryo z. B. eines Hundes, der Bau seines Schädels, seiner Gliedmaßen und seines ganzen Körpers nach demselben Plan wie bei den anderen Säugetieren, unabhängig von dem Gebrauch, zu dem die Teile bestimmt sind, das gelegentliche Wiedererscheinen verschiedener Strukturen, z.B. verschiedener Muskeln, die der Mensch normalerweise nicht besitzt, die jedoch bei den Quadrumanen gewöhnlich sind, und eine Menge analoger Tatsachen in der deutlichsten Weise zu dem Schluß führen, daß der Mensch und die anderen Säugetiere von derselben Stammform abstammen.Wir haben gesehen, daß der Mensch beständig individuelle Verschiedenheiten in allen Teilen seines Körpers wie in seinen geistigen Fähigkeiten aufweist. Diese Verschiedenheiten oder Variationen scheinen auf denselben allgemeinen Ursachen zu beruhen und denselben Gesetzen zu gehorchen wie bei den tiefer stehenden Tieren. Bei beiden herrschen die gleichen Gesetze der Vererbung. Der Mensch vermehrt sich in einem stärkeren Maße als seine Existenzmittel; infolgedessen ist er gelegentlich einem harten Kampf um die Existenz ausgesetzt, und die natürliche Zuchtwahl wird getan haben, was in ihrer Macht steht. Eine Aufeinanderfolge gut ausgeprägter Variationen von ähnlichem Charakter ist durchaus nicht erforderlich; geringe fluktuierende individuelle Verschiedenheiten genügen für die Betätigung der natürlichen Zuchtwahl; anzunehmen, daß in derselben Spezies alle Teile des Körpers der Variation in demselben Grade unterliegen, haben wir keinen Grund. Wir können versichert sein, daß die vererbten Wirkungen des lange andauernden Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile viel getan haben und in derselben Richtung wie die natürliche Zuchtwahl. Vormals bedeutungsvolle Modifikationen werden immer wieder vererbt, wenn sie gleich keinen speziellen Nutzen mehr haben. Wird der eine Teil modifiziert, so ändern sich andere Teile nach dem Prinzip der Korrelation, von dem wir Beispiele in vielen merkwürdigen Fällen von korrelativen Monstrositäten besitzen. Etwas kann auch der direkten und bestimmten Wirkung der umgebenden Lebensbedingungen zugeschrieben werden, wie z.B. reichlicher Nahrung, Wärme oder Feuchtigkeit; und schließlich sind auch viele Eigenschaften von geringer, einige von beträchtlicher physiologischer Bedeutung durch sexuelle Zuchtwahl erworben worden.

Es ist kein Zweifel, daß der Mensch ebenso wie jedes andere Tier Strukturen aufweist, die nach unserer beschränkten Kenntnis durchaus keinen Nutzen für ihn haben noch jemals gehabt haben, sei es im Hinblick auf die allgemeinen Lebensbedingungen oder sei es für die Beziehungen des einen Geschlechtes zum anderen. Solche Strukturen können durch keine Art von Selektion, auch nicht durch die vererbten Wirkungen des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs, erklärt werden. Wir wissen, daß viele seltsame und ausgeprägte Besonderheiten der Struktur gelegentlich bei unseren domestizierten Erzeugnissen erscheinen, und wenn ihre unbekannten Ursachen gleichmäßig wirken würden, so würden sie wahrscheinlich bei allen Individuen einer Art gemein werden. Wir können hoffen, daß wir künftig etwas von den Ursachen solcher gelegentlicher Modifikationen wissen werden, besonders durch das Studium der Monstrositäten; hier versprechen die Arbeiten der Experimentatoren, wie eines Camille Dareste, viel für die Zukunft. Im allgemeinen können wir nur sagen, daß die Ursachen jeder geringen Modifikation wie jeder Monstrosität mehr in der Konstitution des Organismus als in der Natur der umgebenden Bedingungen liegen, wenn auch neue und veränderte Bedingungen für die Anregung organischer Veränderungen von mancherlei Art sicherlich eine bedeutende Rolle spielen.

Durch die angeführten Mittel, unterstützt vielleicht durch andere, noch unentdeckte, hat sich der Mensch auf seine gegenwärtige Stellung erhoben. Seitdem er aber die Würde der Menschheit erreicht hat, hat er sich in verschiedene Rassen, oder, wie sie passender genannt werden können, in Sub-Spezies gespalten. Einige von diesen, wie die Neger und Europäer, sind so verschiedenartig, daß, wenn einem Naturforscher einige Exemplare ohne weitere Information übergeben würden, dieser sie unzweifelhaft als gute und echte Arten betrachten würde. Es stimmen aber alle Rassen in so vielen unbedeutenden Details der Strukt rund in so vielen geistigen Besonderhetien überein, daß sie nur durch Vererbung von einer gemeinsamen Stammform erklärt werden können; und eine so charakterisierte Stammform würde wahrscheinlich als Mensch bezeichnet werden müssen.Aus Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, Stuttgart 1871

Entspannung durch Musik bei Herz-Patienten

.

Klassische Musik baut Angst ab

Auf der kürzlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) berichtete ein Forscherteam über die Ergebnisse der sog. ALMUT-Studie, in deren Rahmen bei ca. 200 Herzkatheter-Patienten gemessen wurde, ob Musik unterschiedlicher Stile unterschiedliche Grade von Angstabbau auslösen kann. Zur Verfügung standen Angebote aus den Kategorien «Klassik», «Entspannungsmusik», «Kuscheljazz» oder «Stille». Der Angststatus wurde mit einem speziellen psychologischen Messverfahren sowie der Messung von Blutdruck und Herzfrequenz erhoben.

Auf der kürzlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) berichtete ein Forscherteam über die Ergebnisse der sog. ALMUT-Studie, in deren Rahmen bei ca. 200 Herzkatheter-Patienten gemessen wurde, ob Musik unterschiedlicher Stile unterschiedliche Grade von Angstabbau auslösen kann. Zur Verfügung standen Angebote aus den Kategorien «Klassik», «Entspannungsmusik», «Kuscheljazz» oder «Stille». Der Angststatus wurde mit einem speziellen psychologischen Messverfahren sowie der Messung von Blutdruck und Herzfrequenz erhoben.

In der Patientengruppe, die ihre Musik selbst auswählen konnte, erzielte Entspannungsmusik die beste angstlösende Wirkung, in der Gruppe, in der Musik nach dem Zufallsprinzip zugespielt wurde, war Musik aus der Kategorie Klassik am effektivsten. Die guten Werte für die Musikkategorie Klassik ließen sich «durch die als angenehm empfundene ruhige Rhythmizität und die erhöhte Aufmerksamkeit für Musik aus unbekannten, nicht immer persönlich favorisierten Genres begründen.»

Computer-Forscher wollen das Königliche Spiel lösen

.

Ist im Jahr 2035 Schluss mit Schach?

Eric van Reem

.

Kanadische Forscher haben ein unbesiegbares Computerprogramm für das Brettspiel Dame geschaffen. Kein Gegner könne mehr als ein Unentschieden gegen das Programm namens Chinook erreichen, berichteten Jonathan Schaeffer und Kollegen von der Universität von Alberta in Edmonton im April 2007. In mehr als 18 Jahren haben die Informatiker über 39 Billionen Spielstellungen durchgerechnet und bewiesen, dass Dame immer auf ein Remis hinausläuft, wenn beide Seiten fehlerfrei spielen. Tag und Nacht waren dafür im Schnitt rund 50 Computer im Einsatz. Mit diesem Ergebnis sei das Brettspiel gelöst, erläuterten Schaeffer und Kollegen im US-Fachjournal «Science».

Während der Schach-Olympiade 2008 in Dresden organisierte die Technische Universität Dresden am 21. und 22. 11. 2008 einen Schach- und Mathematik-Workshop. In einem visionären Vortrag behauptete der niederländische Informatiker und Professor für Computerwissenschaften Jaap van den Herik (61) von der Universität Tilburg, dass das Schachspiel im Jahr 2035 komplett ausgerechnet und gelöst sein wird.

Es ist im Moment noch unvorstellbar, dass man jede Stellung komplett lösen kann. Schach ist ja bekanntlich eines der komplexesten Brettspiele der Welt. Die Zahl der möglichen Schachstellungen übersteigt die Zahl der Atome im Universum um ein Vielfaches. Bereits nach zwei Zügen können 72’084 verschiedene Stellungen entstehen. Die Zahl der möglichen Spielverläufe ist noch einmal um ein Vielfaches größer. Schon für die ersten 40 Züge belaufen sich die Schätzungen auf etwa 10’115 bis 10’120 verschiedene Spielverläufe. Es scheint also unmöglich zu sein das Spiel zu lösen.

Anhand der sich immer noch rasant entwickelnden Computer-Hardware und den Forschungsergebnissen aus Checkers, Go und Schach prognostizierte Van den Herik allerdings, dass es nur noch ein Frage der Zeit ist, bis auch Schach gelöst sein wird. Der niederländische Professor, der sich bereits seit Jahrzehnten mit intelligenten Brettspielen und künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigt, zeigte in Dresden, dass der Termin für die fehlerfreie Schachpartie näher ist, als wir alle vermuten.

Und wie geht das perfekte Spiel dann aus, wollen Sie noch gerne wissen, gewinnt Weiß oder Schwarz? «Ich vermute, dass das Spiel, genauso wie bei Dame, dann Unentschieden ausgehen wird», beendete Van den Herik sein Referat. ■

Link-Sammlung zum Thema Geschichte des Computerschachs und KI-Forschung

____________________________

Eric van Reem

Eric van Reem

Geb. 1967 in Deventer/NL; Englisch-, Philosophie- und Literatur-Studium an der Hogeschool Holland (Amsterdam); seit 2000 umfangreiche schachjournalistische Tätigkeit; lebt als Star Alliance Controller der Lufthansa in Dietzenbach/Frankfurt

.

.

leave a comment