Franz Trachsel: Marsch-Impressionen im Parkhaus

.

Semper fidelis !

Franz Trachsel

.

Shopping-Center-Parkhäuser dürfen für sich beanspruchen, nach aussen umgebungskonform-freundlich aufzutreten, nach innen angesichts ihres grossen Parkplatzangebots aber die nüchtern-zweckmässige Wucht selber zu sein. Und dann erst die ausserhalb der Shopping-Zeiten darin herrschende Stille – empfunden heute, eines vorsommerlich frühen Montagvormittags, und angesichts des nur sehr spärlichen Eintreffens der Kundschaft.

Doch urplötzlich sieht sich, wer schon hier, vom Hauptzugang her von einem vollorchestrierten marschmusikkalischen Auftakt vereinnahmt! Und wer ausserdem auf dem schmalen Weg im Zweiradbereich abgestiegen, der kommt sich in eine kasernenhaft grosse, höchst belebte Blasmusikhalle hineingeraten vor.

Das alles aber keineswegs als aufdringliches Unterhaltungsgezeter dahertönend. Nein, was sich da vollentfaltet sehr wohl hören lässt, ist nichts Geringeres als eine amerikanische Marsch-Legende, nämlich John Philipp Sousas enorm beschwingter «Semper Fidelis». In voller Korpsstärke notabene – ein wirklich frappanter Tages- und Wochen-Start!

Und dann ist da die Erinnerung, diesen Marsch nicht nur in Konzerten, sondern in quasi welthistorischer Entfaltung miterlebt zu haben. Und zwar live anlässlich der Jubiläumsparade «200 Jahre USA» am 4. Juli 1976 auf der Pennsylvania-Avenue in Washington. Dieses Erlebnis dabei umso eindrücklicher, als Sousas «Semper Fidelis» nichts Geringeres ist als das stolz vertonte Siegel der US-Marine. Ja, und wem sonst, wenn nicht der Marine-Band wäre damals die Ehre zugekommen – vom Millionenpublikum besonders stürmisch applaudiert -, dem historischen Tag diesen unverkennbaren Stempel aufzudrücken! Das blendend weiss uniformierte Korps, ein makelloses Neunerkolonnen-Erscheinungsbild, der mitreissende Marschmusik-Takt: ein nationalhistorisches Aufkreuzen wie aus einem Guss!

Hier im Parking des örtlichen Shopping-Centers hingegen, 35 Jahre später: Sein Klang eine wahre Entschuldigung dafür im Gegensatz zu Washington, auch ohne das geringste Aufblitzen hochglänzend polierter Blasinstrumente festzustellen. Aber warum sollte denn den etagentragenden Parkhaus-Betonsäulen, den Auf- und Abfahrtsrampen, den Parkplatzschranken und dem massig alle sieben Etagen untereinander verbindenden Liftschacht nicht ausnahmsweise mal eine echte Klangreflektoren-Rolle zukommen! Aussergewöhnlich dabei halt dieser «Immer-Treu»-Marschauftritt vor allem deswegen, weil er ohne augenfällige Formation auskam. Nahm sich die Freiheit, statt sich mühsam um all die Begrenzungen, Kurven, Auf- und Abstiege herumzuwinden und sich in seine einzelnen Register aufzulösen und ganz eigene Weg ezu gehen. Ja selbst der Dirigent dürfte sich unter dem wuchtigen Etagenmauerwerk marschtrunken mit schwingendem Taktstock auf die sonnige Center-Dachterrasse verirrt haben. Und wenn dabei schrittsicher von jemandem begleitet, dann am ehesten noch vom Tambouren- und Flötenregister, derweil sich das Klarinetten-, das Saxaphon-, Trompeten-, Posaunen-, Pauken- und Bassregister (weil für den vom Dirigenten irgendwo mit seinem Stock in die Luft geschmetterten Takt hellhörig geworden), auf das übrige halbe Dutzend Etagen aufgeteilt haben mochten.

Und weil nun einmal John Philipp Sousas Klassiker des Tages die Aufwartung machte, dann gewiss nicht ohne sein – das Korps bekanntlich hinten dekorativ abschliessendes – Sousaphon-Register! Nicht auszudenken, dieses könnte – weil den Auftritt auch hier hinten abschliessend – im Zuge einer akuten Klangtrunkenheit etwa im Parterre-Zugang, also im Wagenwaschanlagen-Bereich in die gewaltig rotierenden Waschbürsten geraten sein. Deren schonungslos nässetrunkener Umlauf wäre vermutlich der kältesten Dusche ihres Musikerlebens gleichgekommen. Hätte man sich also den völlig aussergewöhnlichen Marsch-Auftritt durchaus im Beisein seines berühmten Komponisten vorstellen können, so doch keineswegs den Untergang einer ganzen Sousaphon-Equipe. So gesehen vielleicht nicht ganz unglücklich für ihn, diese Welt schon vor 80 Jahren verlassen zu haben.

Nun denn, plötzlich erwiesen sich auch meine Marschmusik-Minuten hier als gezählt. Augenblicke später benimmt sich in die eingetretene Stille hinein irgendwo im Parking eine forsch zuschlagende Autotür taktgenau wie ein Schlusssignal. Eine Soundanlage der Zehntausenderklasse in einem Coupé der Mittelklasse hatte wohl Raum- und Klangqualität bewiesen. Hier also ein hochkarätiges Bravourstück, was sich anderswo unter anderen Vorzeichen als polizeilich verbotene Belästigung erwiesen hätte. ■

.

________________________________

Franz Trachsel

Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH

.

.

.

Humoreske von Franz Trachsel

.

Hab Sonne im Rücken!

Franz Trachsel

.

Auf Rad- und Fußwegen als Stuntman aufzutreten ist nicht der spektakulärste Ort dafür und daher von anderer «Persönlichkeitsstruktur» als im angestammten Film. Anderer Natur daher auch der hier abgehandelte Auftritt, nämlich teils außerirdischer, teils aber vor Ort in Szene gesetzter. Eine Stuntrealität jedoch insofern, als der gewöhnliche Erdenbürger, vorausgesetzt er ist ein Radfahrer, als solcher gemeinsam mit keiner Geringeren als mit Frau Sonne am Himmel Regie führt und zwar in Gestalt eines aktivierten Schattens seiner selbst.

Schatten haben sowohl als Begriff wie auch real ein physikalisch misshelliges Dasein. Sie sind sozusagen Licht und Schatten zugleich. Das vor allem mit einem immens belebten Adria-, einem Balearen- oder Atlantic-City-Strand oder wo auch immer rund um den Erdball, mit schattenspendenden Palmen auf einer Wüstenoase, vor Augen. Selbst dem Radfahrer müssen Licht und Schatten, soweit in Stuntgestalt, nicht bloß als nichtsnutzige Begleiterscheinungen vorkommen. Zur richtigen Tageszeit – Schönwetter vorausgesetzt – am richtigen Ort in der einschlägigen Richtung unterwegs, erlebt er sie einer pfiffigen Himmelslaune, ja -gunst gleich. Und zwar mit Frau Sonne im Rücken. Sollte sich angesichts dessen in ihrem nach Milliarden von Jahren zählenden, höchst warmen Antlitz auch nur ein Hauch von Herzlichkeit regen, dann gewiss aus Freude darüber, aus knapp 150 Millionen Kilometern Entfernung an solch einem präzisen Erdbewohner-Phänomen maßgeblich beteiligt zu sein. Das umso mehr, als fast alles dafür spricht, dass wir die einzigen Lebewesen der Primatenspezies sind, die sich so in ihrem Licht-, Wärme- und Blickfeld tummeln.

Erstmals muss sich solcherlei Einvernehmen auf Mutter Erde – Strassen, ob von den Radfahrern gleich als solche wahrgenommen oder nicht – zur Zeit der meisten Fahrräder vor 200 Jahren eingestellt haben. Dies noch 150 Jahre bevor selbst im Fahrrad-Akkumulator mitgeführte Solar-, also von Frau Sonne gespiesene Energie den Fahrer bei Bedarf beim Pedalen zu unterstützen begann.

Schöne Tage zeichnen sich bekanntlich vielfach auch durch geradezu romantische Abende aus. Herbstabende zum Beispiel können eigentlichen Günstlingen gleich daherkommen. So die Stunden erfüllter irdischer Ansprüche Mr. Stunts: Ein vor allem fülliger Lichteinfall aus spiegelklarem Himmel. Fallen dessen abendlich milde Strahlen flachst denkbar und makellos linear zum West-Ost-Weg ein, sieht er die entscheidend wichtigen Voraussetzungen für seine stolzen Auftritte erfüllt.Etwas Musisches bis schattenhaft Strenges ist nun einmal dran und eine Prise Satire dazu. Musisch der Schattenwurf in Stunts-Gestalt selber, satirisch aber das Wie! Wem sonst nämlich wäre es beschieden, seinen Auftritt grundsätzlich nur bodenflach kopfvoran zu erbringen! Und welcher zum Zeitpunkt seiner Auftritte auf dem demselben Weg unterwegs befindliche Fußgänger nähme nicht Rücksicht auf solcherlei reichlich anders gelagerte Verkehrsteilnehmer! Als solche zeichnet sie nun einmal eine ureigene Signalwirkung aus, die ihresgleichen sucht. Je .länger die Schattengestalt, bei idealem Sonnenlicht-Einfall zwölf und mehr Meter, desto ansehnlicher der Abstand des in Wirklichkeit hinterher Pedalenden und zum Beispiel von Spaziergängern als umso schicklicher empfunden, ihm auf eine freie Fahrt auszuweichen. Wenn sich da nicht selbst Frau Sonne, ihrem abendlichen Untergang nahe, angesichts dessen nicht bisweilen aus ihrer schier universalen Ferne im Sinne eines «Hab Sonne im Herzen» ein diskretes Schmunzeln leisten würde! Aber wie sie sich rund um den Erdball und rund um die Uhr pausenlos irgenwo von neuem auf eine gute Nacht verabschiedet, so meldet sie sich unaufhaltsam stets auch irgendwo auf einen neuen Tag.

Ob dann durch unfreundliche Wolkenhüllen am Bestellen jeweiliger neuer Stunts gehindert, das ist hier Frage. Desgleichen auch ob solche irgendwo auf dem Erdball sich auch durch ihre gute mitteleuropäische Schlankheit auszeichnen. Und das unabhängig von ihrer bisweilen ansehnlich bodeneben dahinhuschenden Länge. So oder so, es lohnt sich als Radfahrer solche gleich am Morgen gemeinsam mit Frau Sonne wieder kreiieren zu gehen. Ihr Auftritt lässt sich zu früher Stunde nach ihrem Aufgang, ob gleich nun aus Osten dem Westen entgegen, diesmal erst recht sehen und erleben. Was, wenn die Frühe, der Einfallswinkel und dessen Linearität stimmen, den jungen Morgen an auffälliger Frische auszeichnet, zeichnet nämlich desgleichen auch seine Stunts aus. Und der mitverantwortliche Regisseur, der Radfahrer hätte (ob mit oder ohne vor ihm unterwegs befindliche Fußgänger) Grund, das bekannte Lied «Hab Sonne im Herzen» auf «Hab Sonne im Rücken» abgewandelt zu singen! Denkbar, dass er damit sogar ans Herz des Stuntmans zu rühren vermöchte! ■

________________________________

Franz Trachsel

Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH

.

.

.

.

.

.

.

Report: Vom Sturmgeläut zur Totenglocke

.

Klang-Wolken

Franz Trachsel.

.

Klingende anstelle der üblichen stummen, allenfalls donnerrollenden Wolken über unserem Kopf? Was soll’s bedeuten? Dem biblischen Himmel abgelauscht, oder sozusagen jener Wiener Operette aufgesessen, wo der Himmel voller Geigen hängen soll? Oh! Wäre solcherlei in privilegierten Augenblicken aber geeignet, lauter Behagen auszulösen oder in aufgeschriebener Form stille Sonntagnachmittage oder lange Winterabende zu beseelen!

Nur, was soll’s bedeuten für den handfest geschäftigen Alltag? Für einen Bauern zum Beispiel, hier im Falle Ludwig Rengglis auf der am voralpinen nördlichen Pilatus–Fuss gelegenen Entlebucher Rengg?

Wolken sind nun einmal da, oder aber es sind keine da. Seine Erfahrung lehrt ihn jedoch, dass Wolken, auf der Rengg erlebt, höchst stimmig sein können. Stimmig, wenn sie ersehnten Regen versprechen, stimmig für ihn vor allem aber dann, wenn er sie zum glücklichen Zeitpunkt als Klangwolken mit Signalwirkung daherkommen hört.

«Wetter zum Heuen» heisst dieses auf der Rengg eines Frühsommermorgens abgelauschte Signal in der Sprache Meister Rengglis. So denn auch seine Botschaft an die bei Rösti und Milchkaffee zum Frühstück versammelte Familie. Zurück von ersten frühmorgendlichen Verrichtungen in Feld und Stall gibt er sich beruhigt überzeugt davon, und die älteren unter seinen fünf Nachkommen harren auch schon seiner Erklärung: «Man hört Emmen läuten». Wieder mal ganz nach Wunsch eingestellt hatte sich anfangs Juni über Nacht der willkommene Klang-Wolken-Verfrachter, der Ostwind.

Ostwind zum Juni – Beginn auf der Rengg: Die Gewähr, den Heuet einem Vorschuss-Erntesegen gleich gesichert beginnen zu können! Fürs Auge, von bisweiligen dünnen Schleierwolken abgesehen, der sommerlich sanftblaue Himmel; fürs Ohr, wenn Emmen Dorf zum Gottesdienst ruft, die Klangwolken; und in der Nase den in wenigen Tagen sich in Haus und Hof ausbreitende Duft frischen Heus.

Mag den Bauern drunten im Tal im Hinblick auf den erforderlichen Betriebshauptertrag aus Weizen-, Obst-, Gemüse- oder Kartoffelernte die vorrangige Bedeutung zukommen, hier oben ist‘ s der Lage gemäss der Milchertrag, der zählt, und demzufolge für seine zwanzig Kühe die Weide im Sommer und das Heu im Winter. «Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde», besingt ein bekanntes Kirchenlied. Begreiflich, dass den dank Ostwind hierher verfrachteten Klangwolken ein wenig der Nimbus eines Familienschicksals zukommt.

Ahnungslos zu sein darüber, was das Geheimnis derer ausmacht, welche die Klangfülle aus dem Kirchturm zu Emmen dem Ostwind mit auf seine Reise geben, war nicht die Art der Familie Renggli. Auffallend am an Klangfarbe und -fülle reichen Geläute nun einmal der stark herauszuhörende, führende Unterton: Ein Akkord wie dazu bestimmt, auf der vom jeweiligen Ostwind beflügelten 20-Kilometer-Schwingungsreise zu 800 Metern Höhenunterschied vom Reusstal zur Rengg empor, die Aufgabe der akkustischen Tragfläche wahrzunehmen. So eine der Besonderheiten eines in der Tradition Emmens verwurzelten und gewachsenen Kirchengeläutes. Erstmals verbrieft findet man Emmen Dorf so gesehen, noch vor der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nämlich im Jahre 1257. Eine Tradition, welche 1828 frühere Kirchenbauten durch die heutige Dorfkirche ersetzt hat, und die in ihrem Turm seit 1880 ausser drei früheren Glocken neu gleich noch vier weitere, seither also deren sieben beherbergt.

Begreiflich im Hause Renggli, dass nicht gleich alle fünf Nachkommen Anspruch darauf erhoben, die nächste Generation auf der Rengg zu stellen. Willy zum Beispiel wandte sich nach gründlicher Lebens- und Berufsbildung in der Heimatpfarrei Entlebuch dem Sakristanen-Beruf zu. Das Aparteste, was er dort wenige Jahre später erfahren konnte, war, Emmen Dorf bedürfe für seinen altershalber zurücktretenden Sakristan eines Nachfolgers. Darauf hingewiesen zu werden war ihm eine einzige Vergegenwärtigung dessen, auf welchem Weg ihm Emmen seit früher Jugend heraufgedämmert war. Und das im Vertrauen – falls, was er nicht auszuschließen gedachte, er der Bewerbungsfavorit sein sollte – darauf, etwas Gutes ins Auge gefasst zu haben.

Emmens neuer Sakristan war 1975 niemand anders als Willy Renggli. Er kam sich vor wie von einer reichen Ernteankündigung begünstigt. Einmal im Leben die grosse Ernte einfahren, wer möchte das nicht! Fast steht die Redensart neben dem gezogenen grossen Los. Demnach müsste, wer von Berufes wegen handgreiflichst grosse Ernten einfährt, der Glücklichste sein auf Erden. Dem widerspricht, dass Bauern selten auf Heu allein gebettet und die Abhängigkeit wie auch die Risiken vielfältig sind. Auf ureigene, signalhaft verlässliche Klangwolken am Himmel müsste ihnen wie den Rengglis auf der Rengg Verlass sein.

Keine Frage, dass ihn sein erster Besuch in Emmen die steilen, engen Holztreppen hinauf in die Glockenstube des Kirchturms führte, denn die As-Glocke zu sieben Tonnen Gewicht und je zwei Metern in Höhe und Durchmesser unter den übrigen sechs Gefährtinnen musste er gesehen haben. Man sagt, er sei fortan ein wenig in sie verliebt gewesen.

Mögen einige Jahrhunderte für eine Glocke auch im Turm zu Emmen kein aussergewöhnliches Alter darstellen, sie bleibt sich, ob neu oder alt, treu und bezieht ihre Tonqualität aus dem sorgfältig aus Kupfer und Zinn legierten Bronzeguss, ihrer Dimension und Wandstärke, sowie aus den kunstgerecht auf eine entsprechend gestimmte Tonlage nachgeschliffenen Rippen.

Es fehlt so gesehen auch am Glockenhimmel nicht an Sternen. Wie sonst wäre das sopranistisch hehr ausholende «Hörst Du die Glocken von Stella Maria?» in seiner schier unvergleichlichen Weite und Schönheit, ja fast Erhabenheit zu erklären, oder das von stimmgewaltigen Moskauer Männerchören geradezu eindrücklich wiedergegebene «Einsame Kirchenglöckchen in der Taiga»!

Vereinzelte Glocken vermögen aber auch von sich aus weltweit zu imponieren. So nicht zuletzt im italienischen, ohnehin melancholischen Dorfkirchengeläute, wo eine einzelne daraus jeweils die Totenglocke zu markieren hat. Und fernab moderner Glocken-Joche und -Lagerungen im Kirchturm, elektronischer Zeitschaltungen und Steuerungen, nicht zuletzt auch diverser Antriebstechniken wirkt eine einsame Glocke auf einer afrikanischen Missionsstation geradezu archaisch einfach; ein urtümlich behelfsmässiger Stamm in die Astgabeln je eines an Ort und Stelle gewachsenen und zurecht gestutzten Baumes gelegt, und die Glocke hängt, zwecks eines stattlichen Klangs mit einem Handseil dran, unter freiem Himmel.

Für sozusagen zum Schweigen abberufen hält der Besucher im Kreml zu Moskau die dortige «Kolokol», den mehr als 200-Tonnen-Riesen unter den weltgrössten. Und dann die von Seiten der Besucher sich geradezu aufdrängende Frage nach dem Glockenturm, worin dieser Gigant hänge – und welche baulichen Voraussetzungen ihn schadlos schwingen lassen und zum Klingen bringen. Nun, die Ausstellung daselbst macht kein Geheimnis daraus, dass der Glocke beim Giessen vor 275 Jahren ein Grossbrand zum Verhängnis geworden ist. Ihm zufolge drang Löschwasser, so sagt man, in die noch nicht erkaltete Form und sprengte ein Stück von 12 Tonnen ab. Aus der Erde gehoben und ausgestellt hat man sie erst 1836, hundert Jahre später, ohne dass sie jemals einen Klöppel zum Schwingen und voluminösen Schlagen gebracht hätte.

In einem preisgekrönten Südtiroler Lied grüssen die Glocken «die Gletscher und das ewige Eis» – vergleichsweise bescheiden erfüllt der berühmte Big Ben im Londoner Westminster-Uhrturm die ihm zugedachte Aufgabe ohne Anspruch darauf, dabei von aussen beobachtet werden zu können. Der mächtige Stundenschlag sichert dem 13-Tönner die Publikumsgunst auf immer auch hinter seinen Turmlucken-Lamellen.

Glockengeläute: Ihm verdankt eine Gemeinschaft, am klanglich hochkoloriert rationalen, emotionalen oder religiösen Pulsschlag einer Gesellschaft, ja einer Nation (hierzulande vornehmlich aus Anlass der Bundesfeier), aber auch gemeinsamer christlicher Fest- und Feiertage zu stehen. Kanada zum Beispiel liess die Welt ihre 400-Jahre-Stadt und landesweit grösste Provinz Quebec durch seinen vom Atlantik bis zum Pazifik vereinten Glockenklang vernehmen, am 1. Juli 2008. Und das Charakterbild einer unverkennbar Jahrhunderte alten Glocke markierte im Frühjahr 2008 das Titelbild einer bekannten Jesuiten-Zeitschrift; geweiht ist sie, ihrer Inschrift gemäss, «in nomine Jesu» dem heiligen Petrus («San Pedro»). Sie steht für die im 17./18. Jahrhundert während 150 Jahren im Paraguayanischen Urwald geführte und inzwischen wieder fortgesetzte Indianer-Guarani-Mission. Unübersehbar daran, dass sie die 250 Jahre Zwischenzeit etwas mitgenommen haben, aber auch, dass sie all die lange Zeit dazu überstanden hat, die Missions-Pionierarbeit heute erst recht wieder zu beflügeln. Ihr im Busch verbrachtes Vierteljahrtausend kommt der zweiten Dimension ihrer Botschaft gleich…

Eines mehr nordamerikanischen Bekanntheitsgrades erfreut sich das Geläute im Turm der River-Side-Church im nördlichen Manhattan der Riesenmetropole New York. Das Besondere daran: ihr Glockenspiel. Und wenn immer aus Anlass einer grossen Feier auf dem St. Petersplatz in Rom dank weltweiter Fernsehübertragung eindrückliche Bilder über den Bildschirm gehen, dann zum jeweiligen Ausklang aus der linksseitigen Domnischen-Höhe stets auch das imposante Erscheinungsbild und der vollrunde Klang der wuchtigen As-Glocke.

Sterne am Glockenhimmel: Eine Vielzahl von Zeitgenossen könnte sich vielleicht vorstellen, ihre Lieblingsglocke, wo auch immer rund um die Welt, unterm zeitgemässeren Star (=Liebling) angeführt zu erhalten. Eine reiche Vielfalt dessen, was der Inbegriff einer «Lieblingsglocke» sein kann, wäre vermutlich die Folge. Vor allem aber sähen sich wahrscheinlich, und das vielleicht nicht zu Unrecht, in nur halb so berühmten Türmen und Geläuten thronende Glocken oder Glockenspiele, lokale nicht ausgenommen, zum Star erhoben.

Wenn hierzulande ein Wahrzeichen architektonisch und klanglich Luzerns stolze Tradition mitverkörpert, dann die Hofkirche. Noch bis vor 100 Jahren hat sich ihr klangvolles, von den beiden Türmen in die Strassen und Gassen hinunter zum Gottesdienst rufendes Geläute seit jeher mit dem Knarren der verkehrenden Pferdefuhrwerke und dem Knattern der Kutschen vermengt. Ob’s beim Ablauf ihrer je eigenen Schallwellen länger (will sagen: erklecklicher) ablief als angesichts des heutigen unaufhörlichen Motorengedröhns sei, den Tonmeistern anheim gestellt. Es braucht sich solcherlei aber gar nicht immer nur an historisch-kulturell berühmter Stelle abzuspielen: Wer am späten Samstagnachmittag die Emmen Center-Restaurants verspätet verlässt, hört sich sozusagen im Sinne einer nächsten Einladung draussen vom die Seetal-Strasse säumenden Kirchturm St.Maria herab auch schon zum Sonntag willkommen geheissen.

Sage zudem noch jemand, die Zeit der «Glocken der Heimat» am Samstagabend über Radio DRS sei nach all ihren Jahrzehnten im Programm abgelaufen! Nach wie vor gehen sie, gewiss nicht ohne Zuhörerschaft, regelmässig über den Aether.

Glöckelein von Munots Gnaden und sein Klingen, das, was Schaffhausen und darüber hinaus seine Freunde landesweit aus dem Herzen singt: Zart in seinem klanglichen Auftritt und liebevoll im nicht weniger bekannten Lied besungen, dürfte es jedoch, weil im «Hohen Turm», dem Höchsten seines für seine Stadt historisch wehrhaften Munots zu Hause, gleichzeitig aber auch als Respektssignal verstanden werden.

Unter anderen Sternen am Glockenhimmel wie das Berner Münster, die Kathedrale Fribourg, wo eine 650-Jährige treue Dienste erfüllt, kann die Glockenstube zu Malters für sich beanspruchen, ihre wohlklingenden Schützlinge im höchsten katholischen Turm unseres Landes zu 98 Metern zu beherbergen.

Wie metallisch zart filigraniert kommt, wenns ebenso zart säuselnden Winden gefällt, ein Geläute über einen dazwischen stehenden Wald in Emmenbrücke daher! Gerliswils Glockenklang (Gemeinde Emmen) liess sich, 1924 eingeweiht und in Betrieb genommen, in der Gerliswilstrasse drunten noch sehr wohl mit dem Knarren von Pferdefuhrwerken vermengt vernehmen, wenn er zum Gebet oder Gottesdienst rief. Auch waren die von der Glockenstube bis ins Turmparterre herunterhängenden Handseile, wie damals notwendigerweise noch nicht anders üblich, dazu da, von treuen, kräftigen Helfern, auf dass es kunstgerecht klinge, gezogen zu werden. Ein für manchen heutigen Senior unvergessliches Erlebnis!

Etwas vom Garstigsten allerdings, welches der allmählich 100jährigen Pfarrkirche Gerliswil (1915-2015) widerfahren konnte, war die Ausgeburt des längsten Tages 2007 in Gestalt eines Gewittersturms fast ohnegleichen. Ein in der Fachsprache unter klassischer Kaltfront angekündigter Wetterumsturz hatte es in sich, Schrecken zu verbreiten und den 21. Juni 2007 zu einem Schatten seiner selbst zu machen. Es bot sich das Bild eines wieder zur Nacht gewordenen Morgens. Eine bedrohlich düstere, von Sturmwinden, Regengüssen, Hagel, Blitz und Donner gezeichnete Wolkenwand wälzte sich unter Getöse einher, als hätte sie’s ausgerechnet auf die nördlichen Vororte Luzerns abgesehen. Da sass man ohne jede Ahnung davon, was ihre flächenmässige Ausdehnung und das Schicksal der Nachbarschaft betreffen mochte, mitten drin in einem hoch darüber zum geradezu kochenden Kumulus-Gebräu gezeugten nasstriefenden Hexenkessel!

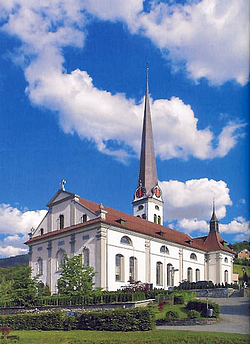

Luzern und seine Hofkirche kurz vor einem heftigen Sommergewitter

Unheimlich daran vor allem die mit weisslichen Hagelböen vermengten, sturzbachähnlichen Regenwände herniederfegen zu sehen, bis nackttrockener Hagel den Hexenkessel endgültig zur Hölle machen könnte. Dazu unter berstenden Donnerkrachern das pausenlose Jagen der Blitze! Und dies alles in so großer Bodennähe, dass einem, möglicher Einschläge wegen – den ins diabolische Wolkengebräu hineinragenden Kirchturm Gerliswils nicht ausgenommen – fast bange wurde. Dann aber urplötzlich das Unerwartete: Die sechs Glocken der Gerliswiler Pfarrkirche setzten zum Sturmläuten an! In ähnlichen Fällen seit jeher, in jüngerer Zeit jedoch kaum mehr praktiziert, hatte es dabei diese Klage zum Himmel in sich: Das beklemmende Erlebnis einer in dieser Tempierung und Zusammensetzung vielleicht noch nie dagewesenen Klangwolke war vollständig. Blitz, Donnerbersten und -Krachen, Sturmwind, sturzbachähnliches Regenprasseln und Hagelgehacke vermengt nun mit diesem klagenden Geläute!

Nun, in einen verheerenden Hagelschlag gekippt, so wie anderswo, ist das wilde Fegen entfesselter Gewittersturmkräfte nun doch nicht. Aber der Mann an der Gerliswiler Glockensteuerung war wenig später der darauf Angesprochene: «Wie fühlt man sich, wieder einmal zum Sturmläuten herausgefordert gewesen zu sein?» – «Das war es gar nicht; der Zeitpunkt deckte sich nur genau mit einem Begräbnis, wozu bekanntlich die Totenglocken in Aktion zu treten haben», lautete der knappe Bescheid. Also ein von solch infernalischen Paukenschlägen angeführter Riesenspektakel zum Abschied eines Mitmenschen, als habe dieser auf sein menschlich Endzeitliches aufmerksam zu machen! Und zwar auf den in seinem 75. Altersjahr zu Grabe getragenen Fritz Arnold, der offenbar abseits eines grossen Bekanntenkreises kaum von sich reden gemacht und zu den Stillen im Lande gezählt haben musste. Gelebte Bescheidenheit offenbar, die sich kaum je die Freiheit genommen hatte, zu irgend einer atypischen Jahreszeit ein wenig Fasnacht zu spielen, stattdessen die Jahreszeiten mit ihren Besonderheiten annahm und sie lebte…

Gewitterszene aus Les grandes inventions anciennes et modernes dans les sciences, l'industrie et les arts (1870)

Fragen, wie sie sich beim Zusammenprall seines Begräbnisses mit solch einem Witterungseklat stellen, und wie sie sich auch dem Amerikaner Bob Dylan in seinem einfühlsamen Lied «Blowing in the wind» stellen: «How many times must the man look up before he can see the sky?“ – «Wie viele Male muss der Mensch empor schauen, bis er den Himmel zu sehen vermag?» – «The answer my friend», findet der Sänger, «is blowing in the wind». – «Die Antwort, mein Freund, die treibt im Winde». – Im Wind, der im biblischen Pfingstbericht niemand anderes ist als Gottes Heiliger Geist, dahergefahren im himmlisch gewaltigen Sturmgebraus.

«How many roads must a man walk down…?» – «Wie viele Wege muss ein Mensch gegangen sein, bevor Du ihn einen Menschen nennen kannst?» – «The answer my friend is…» – «Die Antwort auf die Frage nach seiner und jedermanns Würde, mein Freund, treibt im Winde dahin».

Im Wind, der, Stunden nach dem Begräbnis Fritz Arnolds und nachdem die in Moll aufspielende Orgel verstummt und der Segen über den Verstorbenen und die Gemeinde erteilt waren, wieder im Abflauen begriffen war, auch die dämonische Wolkenwand sich auflöste und die Donnerschläge wie leergeschossen, metallisch hohl in der östlichen Ferne ausklangen – «The answer, my friend, is blowing in the wind»… ♦

________________________________

Franz Trachsel

Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH

.

.

.

.

.

Humoreske

.

Wienerli in kultureller Schräglage

Franz Trachsel

Jim hatte im Schulaufsatz ein Mittagessen zu beschreiben. Es hatte Wienerli*) gegeben. Weil an sich eine familiäre Angelegenheit, wollte auch Papa wissen, was dazu schließlich im Aufsatz stand.

«Aber Jimmy», hatte er einzuwenden, «wie kann man nur aus Wienerli ‘Wienerlein’ machen?!»

«Wenn schon schriftdeutsch, dann auch das längst fällige Wienerlein, nichts anderes als ein Zugeständnis an die Sprachkultur, Papa» gab sein Sohn fast schnippisch zu bedenken.

«Aber», fand Papa, «eine – sollte dem kulturell wirklich so sein – meines Erachtens am total falschen Objekt in Schräglage geratene Kultur. Dass Du dann nicht etwa gleich noch Wienerchen draus machst! Vor allem aber ist Dein Aufsatz, wo doch Dein Verhalten noch keineswegs vorbildlich ist, nicht etwa der Ort, Vorbehalte an unserer Tisch-, will sagen Esskultur anzubringen..!» –

Den Aufsatz zu beurteilen war letztlich aber auch hier dann die Sache des Lehrers. Dieser traute seinen Augen kaum:

«Weinerchen… Weinerchen… ich buchstabiere: W……..n für Wienerli – was soll das, Jim?»

«Ja, Vater war dann auch der Meinung, daran dass wir es mit Weinerchen statt mit Wienerli zu tun haben, müsse der Metzgermeister, weil er offenbar ein Problem hatte sie richtig anzuschreiben, in kulturelle Schräglage geraten und schuld sein!»

«Hmm, und dann erst..» der Lehrer plötzlich nachdenklich: «…all die Ihretwegen in kulturelle Rückenlage geratenen… Schweinerchen!»

*) Wienerli = Schweizer Schweinswürstchen

________________________________

Franz Trachsel

Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH

leave a comment