Mario Andreotti: «Die Struktur der modernen Literatur»

.

Moderne Literatur entschlüsselt

Dr. Franziska Metzger

.

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

Wie lässt sich literarische Modernität festmachen, und wie lässt sie sich erklären? Welches sind die Strukturmerkmale moderner Literatur? Über was für Konzepte lassen sich diese verankern, und wie werden Texte dadurch interpretierbar? Wo zeigen sich Transformationen in den Strukturmerkmalen moderner Literatur des 20. Jahrhunderts?

Dies sind Fragen, welche der Schweizer Germanist Mario Andreotti in seinem Werk «Die Struktur der modernen Literatur» auf systematische Weise reflektiert und über eine Reihe miteinander verschränkter theoretischer Sichtachsen – mit Blick auf Figuren- und Wirklichkeitsgestaltung, auf das Erzählen und damit auf Sprache, auf die Erfassung von Momenten der Verfremdung – angeht, um ein Instrumentarium für eine systematische Tiefenanalyse (moderner) Literatur zu präsentieren.

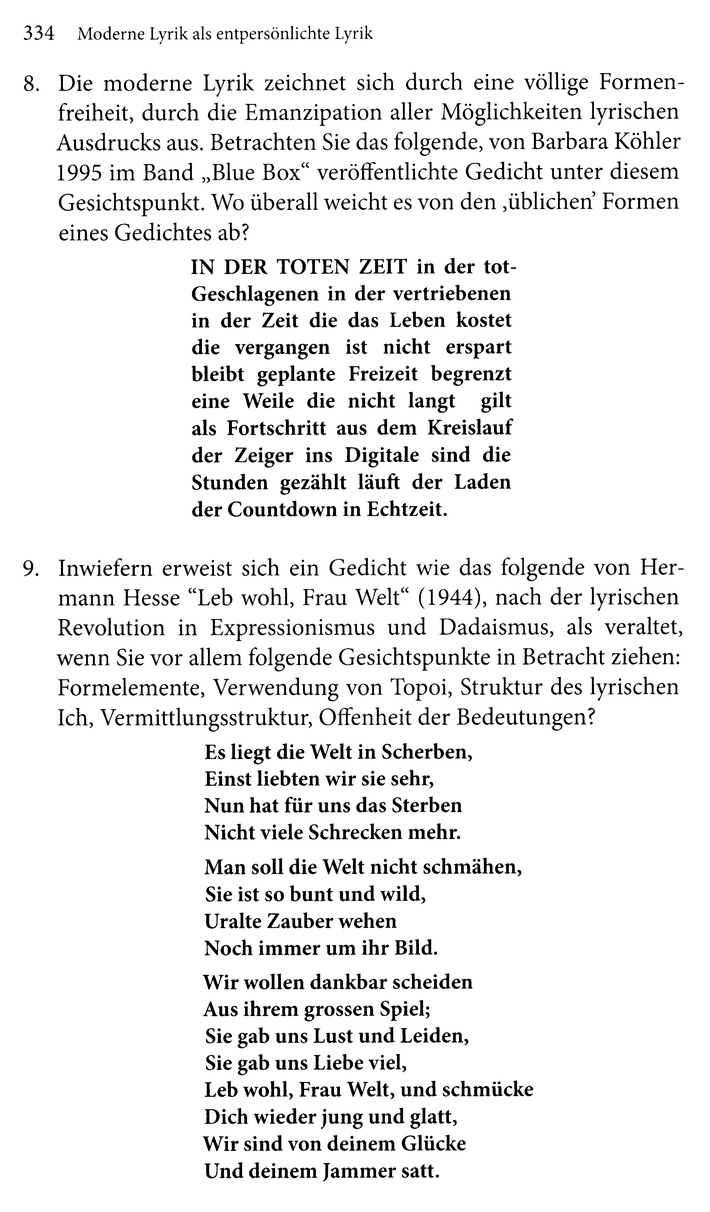

Bei der vierten Auflage von Mario Andreottis Band zur Struktur der modernen Literatur handelt es sich um die vollständig überarbeitete und in Analyse und Textbeispielen bis in die unmittelbare Gegenwartsliteratur weitergeführte Ausgabe des 1983 erstmals erschienenen Standardwerkes. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der modernen Erzählprosa und Lyrik. Zur Struktur des modernen Dramas hat Mario Andreotti einen eigenen Band mit dem Titel «Traditionelles und modernes Drama» verfasst, der 1996 beim Haupt Verlag erschienen ist und der für einen vergleichenden Zugang auf die traditionelle und moderne Literatur mit Blick auf Begrifflichkeiten, Analyseraster, Fragen von Kontinuität und Diskontinuität sowie für textbasierte Detailanalysen mit grossem Gewinn beigezogen werden kann.

Mario Andreottis auf einem semiotischen Ansatz basierendes Werk besticht zum einen durch die klare Erläuterung komplexer Begrifflichkeiten und Kategorien und von deren Verhältnis zu einander, welche einer tiefenstrukturellen Analyse von Literatur zugrunde gelegt werden können. Zum anderen überzeugt es durch die präzise und bis ins Detail reflektierte Anwendung der theoretischen Grundlagen auf eine Vielzahl konkreter Textbeispiele.

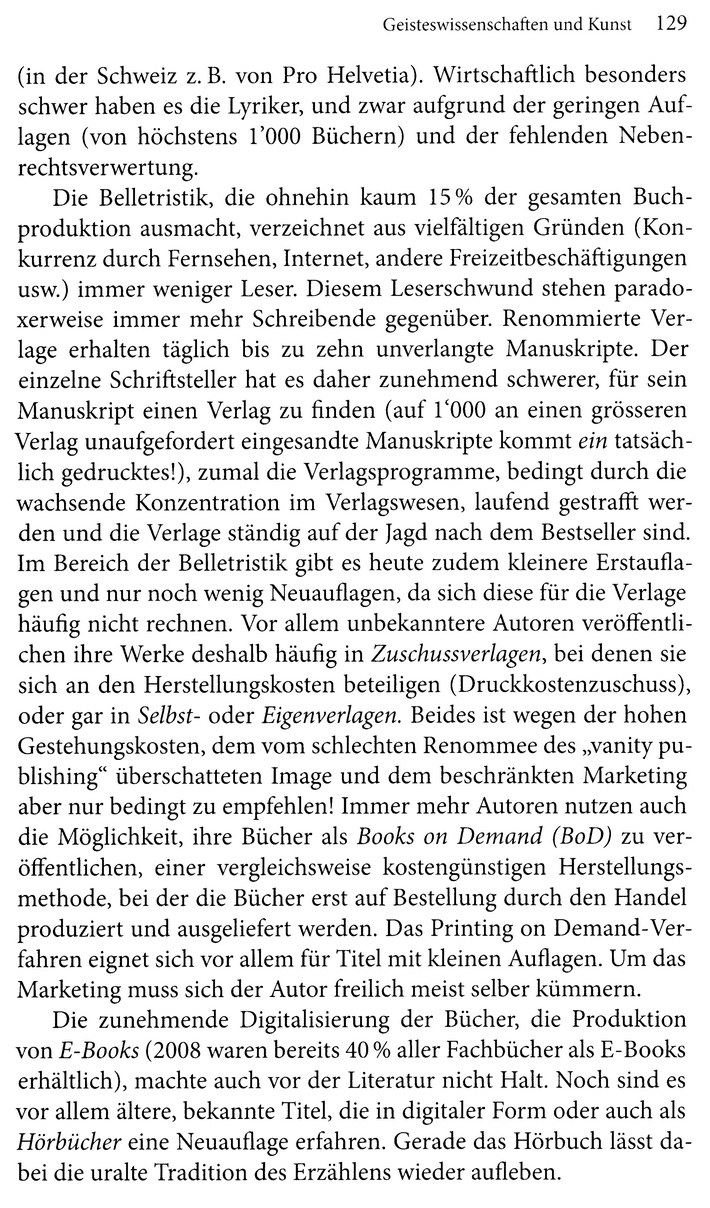

Dem von Mario Andreotti vertretenen Ansatz liegen verschiedene Dekonstruktionen zugrunde. So ist dem Autor der Hinweis auf die Grenzen der Gattungsbegriffe wichtig. Diese zeigen sich in Bezug auf die moderne Literatur in potenzierter Weise. Die entsprechende Komplexität und die Verschränkungsbeziehungen verschiedener Genres kommen in mehreren schematischen Darstellungen gut zum Ausdruck (S. 148-149). Aufgelöst wird weiter besonders der Inhalt-Form-Gegensatz – Andreottis Analyseraster sind allesamt Ausdruck davon. Dies geschieht über den Blick auf Gestaltungselemente – Erzähler, lyrisches Ich etc. – eines literarischen Textes als nicht nur etwas Formales sondern, darüber hinaus, als Konkretisierung von Inhalten (siehe S. 21). In diesem Anliegen spiegelt sich die Frage nach dem Wie – wissenschaftstheoretisch gesprochen eine zentrale Frage eines konstruktivistischen Ansatzes –, wie sie sich besonders in der Perspektive auf Strukturelemente literarischer Texte konkretisiert. Mario Andreotti versteht Struktur dabei als «ein System textinterner Beziehungen» (S. 22); der Strukturbegriff verbindet Form und Inhalt. Figuren- und Wirklichkeitsgestaltung, Sprache und Wirkungsabsicht stehen im Fokus einer solchen Strukturanalyse (S. 47).

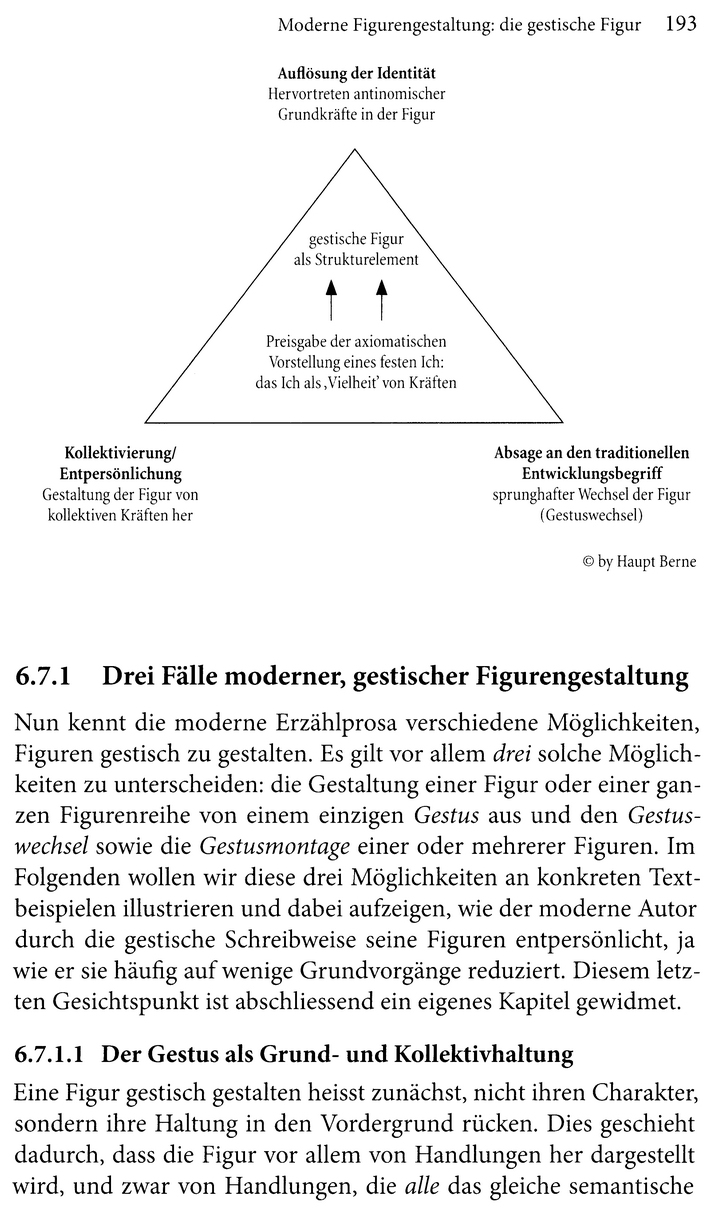

Schauen wir auf einige Sichtachsen und Konzepte. Den strukturellen Wandel der modernen Epik fasst Mario Andreotti mit Blick auf die Erzähler- und Figurengestaltung, die narrative Struktur sowie die Darstellungsform in sechs Strukturmerkmalen: in der «Auflösung der festen Erzählposition», in der «Absage an das traditionelle, individualistische Entwicklungsprinzip» und damit im Shift von einer als fest konzipierten hin zu einer entpersönlichten Figur, in der Preisgabe eines «mimetischen Kunstprinzips», der «Auflösung des reinen Erzählberichts», der «Entpersönlichung der erzählten Figur», vor allem des Helden, sowie im «Abbau der traditionellen Symbolik».

Die Verschiebung von festem Ich und kohärenter Gesamtsicht der Wirklichkeit hin zu Dissoziation in Einzelbilder sieht der Autor im diskontinuierlichen Erzählen, wie es sich in der Textmontage manifestiert und auch in der modernen Lyrik ihr Pendant hat, in der Auflösung des festen, persönlichen Erzählers, wie sie in erlebter Rede und innerem Monolog ebenso wie in der Entpersönlichung des lyrischen Ich zum Ausdruck kommt sowie in einer gestischen Figurengestaltung bis hin zur Gestusmontage. Auf der Ebene der Sprache erachtet er den Transfer von Mimesis hin zur Sichtbarmachung der Fiktionalität sowie den Transfer von einer auf das Symbolische konzentrierten Sprache auf eine paradigmatisch-syntagmatisch konzipierte Sprache als entscheidend. Dies kommt besonders in der Verlagerung des Akzents vom Erzählten auf das Erzählen selber und in einer Auflösung der festen Sprache im modernen Gedicht zum Ausdruck.

Sehr gut gelingt es dem Autor in Bezug auf die Erzählprosa wie in Bezug auf die Lyrik, die Strukturmerkmale moderner im Verhältnis zu traditioneller Literatur zu verankern und plausibel zu erklären, wobei er immer wieder auch auf Kontinuitäten verweist. Zugleich schafft er es die innere Ausdifferenzierung dessen, was global als «moderne» Literatur bezeichnet werden kann, in Klassische Moderne, Neue Subjektivität, Postmoderne sowie Zweite Moderne theoretisch zu fundieren (siehe die Zusammenführung im Schema auf S. 94). So zeigt er etwa in Bezug auf die Lyrik der «Zweiten Moderne» (seit den 1990er Jahren) schön auf, wie eine Abkehr von der Formtradition der Postmoderne eine Tendenzwende hervorbrachte, in welcher «Subjekt- und Sprachkritik, Experiment und Hermetismus» (S. 304), wie sie für die Lyrik der späten 1950er und 1960er Jahre kennzeichnend waren, wieder zurück gekehrt seien. Durch die Verschränkung einer diachronen und einer auf die Parallelität verschiedener Genres gerichteten synchronen Betrachtungsebene erstellt Mario Andreotti ein theoretisch komplexes und zugleich historisch differenzierendes Modell, auf dessen Grundlage eine semiotische Analyse literarischer Texte vorgenommen werden kann. Sehr gut kommt damit die Vielschichtigkeit einer entsprechenden Tiefenanalyse zum Ausdruck.

Zur Veranschaulichung des Blicks auf Kontinuitäten und Diskontinuitäten seien zwei diachron-transversale Beispiele herausgegriffen, die politische Lyrik und die experimentelle Literatur. Moderne politische Lyrik bezeichnet Mario Andreotti als «spezifisch gestisch» (S. 337), was er an Brechts dialektischer Lyrik ebenso wie an ideologiekritischen Gedichten (etwa am Beispiel Erich Frieds), an der Agitations- und Protestlyrik seit Mitte der 1960er Jahre, an der parodistischen bis hin zur Subkultur- und Avantgardelyrik der sich durch Performativität und Oralität auszeichnenden Genres Pop, Social Beat, Rap und Slam Poetry aufzeigt. Als entscheidendes Charakteristikum experimenteller Literatur sieht der Autor den Grundgestus des Zeigens. Nicht mehr der Bezug auf eine aussersprachliche Wirklichkeit, sondern die Sprache selbst als eigenständige Realität steht im Zentrum. Dies demonstriert er an Beispielen, die vom dadaistischen Montagegedicht bis zur Textcollage und konkreten Poesie reichen, in welcher das Sprachzeichen «auf seine materiale Funktion» (384) reduziert wird.

In den verschiedenen Tabellen, etwa den Synopsen mit den Epochenbegriffen und ihren literarischen Tendenzen, verbindet Mario Andreotti seinen semiotischen Ansatz immer wieder mit einer kontextualistischen breiteren kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen Sichtweise und damit mit einer für andere Ansätze anschlussfähigen Sprache eines Zugangs auf Literatur, der im weiteren Sinne als konstruktivistisch bezeichnet werden kann, indem er auf Wirklichkeitskonstruktionen, Konstruktionen des Selbst und des anderen sowie Selbstreflexion blickt. Dies ist gerade für Wissenschaftstheoretiker und -historiker von Interesse. So wäre Andreottis Buch etwa für eine interdisziplinäre Herangehensweise an Themen von gesellschaftlicher Modernisierung, gesteigerter Selbstreflexion und deren Spiegelung in den Wissenschaften um die Jahrhundertwende von 1900 inspirierend. Hierzu gehört auch der wiederholte Blick auf die literaturtheoretische Selbstreflexion einer entsprechenden Zeit, welche den Ansatz unterstützt, der moderne Texte immer auch als Auseinandersetzung mit traditionellen literarischen Texten liest.

Dadaistische Lautpoesie in der modernen «Slam Poetry»: Anfang von «Nittigritti» von Wehwalt Koslovsky (2002)

Etwas stärker hätte die Wechselseitigkeit der Beziehung zwischen Philosophie, Religion, Psychologie, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft sowie der Kunst, d.h. Musik und Malerei auf der einen und Literatur auf der anderen Seite betont werden können (S. 99-138). Was in Mario Andreottis Werk im kulturgeschichtlichen Zusammenhang wie auch in Bezug auf die strukturelle Ebene offen bleibt und für eine weiterführende Diskussion von Interesse wäre, ist eine stärkere Einbettung der deutschen «Moderne» im europäischen literarischen Kontext, sowohl hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung als auch in Bezug auf die zentralen Charakteristika und Ausdrucksweisen moderner Literatur. Wie sind diesbezügliche Differenzen und Akzentverschiebungen vor dem Hintergrund historisch-politischer Kontexte zu verstehen? Auch die räumliche Ebene schiene in dieser Hinsicht interessant zu sein: Welche Rolle spielten Metropolen wie Wien, Berlin, Paris für die «Klassische» Moderne? Inwiefern liesse sich bezüglich der auf die «Klassische Moderne» folgenden Perioden allenfalls von einer Dezentralisierung sprechen? Auch die Schweiz wurde ja besonders in den 1960er und 1970er Jahren zu einem wichtigen Ort literarischer Moderne.

Mario Andreottis profunde Kenntnis der deutschen Literatur bis in die diversen Genres der letzten Jahrzehnte – von Pop über Rap hin zu Slam Poetry – liegt der reflektierten, paradigmatischen, Auswahl an proportional zu den theoretisch-konzeptionellen Passagen geschickt verteilten Beispielen zu Grunde, an welchen der Autor seine tiefenanalytisch-semiotische Herangehensweise veranschaulicht und illustrativ Transformationen von der traditionellen zur modernen, aber auch innerhalb der modernen Literatur aufzuzeigen vermag. Gerade in diesen Beispielen zeigt sich, was eine auf den Text bezogene Strukturanalyse leisten kann. Dabei ist zudem positiv hervorzuheben, dass dem Leser keine allzu homogenen, andere Möglichkeiten ausschliessenden Interpretationen vorgelegt werden, sondern vielmehr eine systematische Fokussierung auf zentrale Ebenen im (modernen) Text und auf deren begrifflich-stringente Verarbeitung, auf deren Grundlage auch unterschiedliche Interpretationen fundiert und plausibilisiert werden können. Für Studierende sehr hilfreich sind die aus Textbeispielen bestehenden Aufgaben am Ende jedes Teils des Buches. Gut führen zudem zahlreiche grafische Darstellungen die Konzepte und ihre Beziehungen untereinander zusammen, so dass sich ein plastisches, einprägsames und klares Analyseraster ergibt. Zusammen mit dem über 100-seitigen Glossar mit literaturwissenschaftlichen, linguistischen und philosophischen Begriffen bieten diese Grafiken didaktisch geschickt präsentierte Stützen. Für Literaturwissenschafter, die mit dem semiotischen Zugang vertraut sind, wird der Band dadurch auch zu einem durchdachten Nachschlagewerk. ■

Mario Andreotti, Die Struktur der modernen Literatur – Neue Wege in der Textinterpretation: Erzählprosa und Lyrik (Mit einem Glossar zu literarischen, linguistischen und philosophischen Grundbegriffen), UTB Bd. 1127 (4. vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage), Haupt Verlag, 488 Seiten, ISBN 978-3-8252-1127-1

.

________________________________

Geb. 1974 in St. Gallen, Historikerin und Anglistin, Lektorin am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Fribourg, Dissertation «Religion, Geschichte, Nation. Katholische Geschichtsschreibung in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert – Kommunikations-Theoretische Perspektiven» (2010), Forschungstätigkeit und Publikationen zu Themen der Religions- und Kulturgeschichte, Historiographiegeschichte, Geschichtstheorie und Methodologie.

.

.

Drei Leseproben

.

.

leave a comment