Das Zitat der Woche

.

Vom Staat und seinen Bürgern

Heinrich von Treitschke

.

Der Staat, der die Ahnen mit seinem Rechte schirmte, den die Väter mit ihrem Leibe verteidigten, den die Lebenden berufen sind auszubauen und höher entwickelten Kindern und Kindeskindern zu vererben, der also ein heiliges Band bildet zwischen vielen Geschlechtern, er ist eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten der Regierenden und der Regierten sich gänzlich decken; sie werden im freien und reifen Staate zwar zu demselben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen.

Der Bürger fordert vom Staate das höchstmögliche Maß persönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er dem einzelnen Bürger gefällig sein will, sondern weil er sich selber, das Ganze, im Auge hat: er muß sich stützen auf seine Bürger, in der sittlichen Welt aber stützt nur was frei ist, was auch widerstehen kann. So bildet allerdings die Achtung, welche der Staat der Person und ihrer Freiheit erweist, den sichersten Maßstab seiner Kultur; aber er gewährt diese Achtung zunächst deshalb, weil die politische Freiheit, deren der Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst besorgen. ▀

Aus Heinrich von Treitschke, Ausgewählte Schriften, Hirzel Verlag 1923

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Weiblichkeit

Rosa Mayreder

.

Versucht man, einen konkreten Gehalt für das zu finden, was man unter Weiblichkeit verstehen will, so gibt es dafür dreierlei Möglichkeiten. Man kann das Häufige, das Durchschnittliche, das Gewöhnliche als Norm aufstellen; oder man kann ein Idealbild konstruieren, indem man physische Vorgänge als Gleichnis und Analogon für psychische benutzt, und Aktivität und Passivität, Produktivität und Rezeptivität in gegensätzlichen Typen einander gegenüberstellt; oder man kann aus der physiologischen Beschaffenheit zurückschließen auf psychische Eigenschaften, die notwendigerweise damit verknüpft sein müssen.

Durch jede dieser drei Methoden wird ein fiktiver Typus geschaffen, vermittelst dessen man die Geschlechter in eine Majoriät sogenannter normaler und in eine Minorität sogenannter abnormer Individuen teilt. Aber schon aus den angeführten widersprechenden Aussagen läßt sich, soweit es sich um die Weiblichkeit handelt, ersehen, daß die Resultate der drei Methoden keineswegs übereinstimmen, so daß Erscheinungen, die nach der einen unter die »abnormen«, also mit der wahren Weiblichkeit unvereinbaren gezählt werden, nach der andern noch in das Gebiet der Normalität fallen und umgekehrt.

Ganz unzulänglich erscheint die Durchschnittsmethode. Abgesehen von den philiströsen Beschränkungen und den subjektiven Vorurteilen, denen sie den Maßstab liefert: es handelt sich bei dem Problem der Geschlechtspsychologie nicht so sehr darum, die bekanntesten und landläufigsten Merkmale aufzuzeigen, aus denen sich generelle Bestimmungen herleiten lassen, sondern vielmehr, ein Naturprinzip bloßzulegen, das widerspruchslos als ein Gemeinsames in dem Wesen aller Weiber – sofern sie körperlich intakte Geschlechtswesen darstellen – zu allen Zeiten und bei allen Völkern nachzuweisen wäre, ein Prinzip, das dort am deutlichsten erkennbar sein müßte, wo die Willkür des menschlichen Bewußtseins noch nicht die Unmittelbarkeit der natürlichen Vorgänge gestört hat – an den weiblichen Geschöpfen des Tierreiches.

Noch weniger kann uns bei der Beurteilung des einzelnen Individuums mit dem Maßstabe gedient sein, den das Idealbild liefert. Vor allem muß man zweierlei auseinander halten: die Frage nach dem, was »das Weib« sein soll, und die Frage nach dem, was »das Weib« vermöge seiner Naturanlage ist. Das Idealbild könnte höchstens den Kanon abgeben, nach welchem der Geschlechtswert des Einzelnen unter sozialen oder ethischen Gesichtspunkten zu bemessen wäre; dabei bliebe die Frage dennoch offen, wie weit die Differenzierung nach den Endpolen der Geschlechtlichkeit ein wünschenswertes Ziel sei. Für eine voraussetzungslose, von willkürlichen Annahmen möglichst freie Untersuchung über das, was das Weib wirklich ist, wird nur die dritte Methode in Betracht kommen.

Während man Männlichkeit und Weiblichkeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus ursprünglichen und primitiven organischen Bedingungen zu erklären strebt, übersieht man, daß sie in vielen wesentlichen Stücken bloße Kulturprodukte sind, also nichts Feststehendes und Abgeschlossenes, noch auch etwas allgemein Zutreffendes. Bei den meisten wilden Völkern ist das Bild der Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib ein durchaus anderes als bei den Kulturvölkern. Fast überall sind die Frauen die ersten Lastträger, die ersten Ackerbauer, die ersten Baumeister, die ersten Töpfer, wie überhaupt die industrielle Seite des primitiven Lebens samt einem großen Teile der dazu gehörigen ersten Erfindungen ein Werk des weiblichen Geschlechtes ist. (Siehe Ellis, Mann und Weib.) Vermutlich würde auch die physiologische Beobachtung dieser primitiven Frauen vielfach zu anderen Ergebnissen führen als diejenige der Kulturfrauen.

Will man sich aber auf die psychosexuellen Erscheinungen innerhalb des europäischen Kulturkreises beschränken, so wird man vor allem eine Tatsache berücksichtigen müssen, deren Bedeutung nach vielen Richtungen sehr hoch anzuschlagen ist – die höhere Stufe der individuellen Differenzierung.

Es ist eine Eigentümlichkeit, die zur Auszeichnung des Menschen gehört, daß die Geschlechtsanpassung bei ihm nicht wie bei den Tieren eine generelle ist, sondern individuell sehr verschieden. Ein Löwe, ein Pferd, ein Hase sind im Grade ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit durch ihre Gattung und nicht als Individuen bestimmt. An sich betrachtet ist eine Löwin ein viel männlicheres Tier als etwa ein Rehbock – da man ja, ganz allgemein genommen, aggressive Impulse als Begleiterscheinung der männlichen Differenzierung anspricht –. Aber schon bei den höchststehenden Säugetieren lassen sich die Spuren einer beginnenden individuellen Differenzierung bemerken; und innerhalb der menschlichen Gattung sind es nur die ganz primitiven Völker, bei denen die Geschlechter sich in ziemlich homogene Gruppen scheiden.

Mit steigender Kultur, unter günstigen Lebensbedingungen und in freieren sozialen Zuständen beginnt der Einzelne sich nach Eigenart zu entfalten – vielleicht, weil der Zwang der Sozietät in gesicherten Verhältnissen nachläßt, und der Druck, den sie auf ihre Mitglieder ausübt, nicht mehr eine Notwendigkeit der Selbsterhaltung bedeutet, also nicht mehr als »heilig« betrachtet wird; vielleicht, weil die Anpassung an die Bedingungen der sexuellen Auswahl, die den primitiven Mann zum Raub oder Kauf des Weibes nötigen und das Weib zum willenlosen Gegenstand des Raubes oder Kaufes machen, sich mit den Bedingungen selbst ändert. Der Reichtum und die Entwicklungsfreiheit äußerer Lebensformen geht parallel mit dem Reichtum und der Entwicklung der inneren. Die Natur selbst, nach der evolutionistischen Auffassung ein ewiges Fortschreiten von primitiven und einfachen Formen zu immer komplizierteren und vollendeteren, von der Einheitlichkeit zur Mannigfaltigkeit, äußert sich innerhalb der menschlichen Gattung als ein Fortschreiten vom Typischen zum Individuellen.

Eigenschaften, von denen jede für sich betrachtet sowohl dem einen wie dem anderen Geschlechte angehören kann, machen als Komplex in ihrer besonderen Kombination die Eigenart der Persönlichkeit aus. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit dieser Kombinationen allein ist ein Einwand gegen das Bestreben, die Persönlichkeit als eine bloße Spiegelung der Sexualität zu deuten, Mann und Weib nach ihrem geistigen Charakter einfach als Paraphrasen ihres Geschlechtsapparates aufzufassen. Sollte es wirklich möglich sein, die Bewußtseinsleistung eines so komplizierten Organismus, wie des menschlichen, aus so einfachen Ursachen, wie der Beschaffenheit der Keimzellen oder die Vorgänge der Ernährung und des Stoffwechsels zu erklären? ■Aus Rosa Mayreder, Zur Kritik der Weiblichkeit, Verlag Frauenoffensive 1981

.

Zitat der Woche

.

Von der christlich-sittlichen «Erziehung»

Franziska Gräfin zu Reventlow

.

Von uns «modernen» Menschen, die der jüngeren Generation angehören, haben viele – ich darf wohl ruhig sagen, die meisten – einen schweren Kampf kämpfen müssen, ehe sie sich von dem angestammten Milieu, von dem Einfluß einer sogenannten guten Erziehung und all ihren vorsündflutlichen Moralprinzipien und Anschauungen freimachten, um sich auf den Boden einer freieren und froheren Lebensauffassung zu stellen.

Es ist deshalb auch wohl mehr wie selbstverständlich, daß wir danach trachten, diese Errungenschaften des Kampfes unseren eigenen Kindern zukommen zu lassen.Wir werden uns dabei unbedingt in einen schroffen Gegensatz zu der Erziehungsmethode stellen müssen, die in allen guten Familien üblich ist und deren Hauptcharakteristikum das Verschleiern und Vertuschen aller das Geschlechtsleben betreffenden Fragen ist.

Eben dieses Vertuschungssystem soll durch die Lex Heinze nun auch der Allgemeinheit im öffentlichen Leben – soweit es sich innerhalb des Gebietes von Kunst und Literatur bewegt – aufoktroyiert werden. Eines seiner Hauptmomente ist die Verpönung des Nackten in der Kunst.

Wir aber sehen im Nackten überhaupt – sowohl im Leben wie in der Kunst – nicht nur keine «Sünde», sondern ein positives erzieherisches Moment von hoher Bedeutung. Denn wir wollen die heranwachsenden jungen Seelen nicht in dem lüsternen Schauder vor der Nacktheit erziehen, sondern zur gesunden Freude an allem Schönen, mag es nun Kunst oder Natur, nackt oder angezogen sein – zum gesunden Abscheu vor allem, was wirklich unschön ist. Sie sollen jenes künstlich angezüchtete «Schamgefühl» gar nicht kennenlernen, das in jedem Wesen des anderen Geschlechts einen Gegenstand der verbotenen Neugier sieht und eben dadurch auch am eigenen Körper ein unheimlich lockendes Rätsel wittert.

Und wie leicht wäre das zu erreichen, indem man das Kind nicht mehr ängstlich vor dem Anblick der persönlichen oder bildlichen «Nudität» schützt und seine natürliche, naive Neugier durch eine seinem Verständnis angemessene Antwort zufriedenstellt, anstatt sie durch das obligate «Das verstehst du noch nicht» – oder «Davon spricht man nicht» – noch mehr zu reizen. Wir wollen ihm grade seine Unbefangenheit bewahren, indem wir das Sexuelle so viel wie möglich aus den das Leben des Kindes bedingenden Elementen ausschalten. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, daß das Geschlechtsbewußtsein, so lange es irgend angeht, zurückgedrängt wird. Und das Mittel, ihn zu erreichen, ist nicht etwa jenes Versuchungssystem, das das Kind in ewigem Zweifel läßt und eben dadurch seine Neugier reizt – sondern eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter ohne alle überflüssige Geheimnistuerei und verbunden mit der Ausbildung eines rein-ästhetischen Wohlgefallens an der Nacktheit.

Wir wollen deshalb in der Erziehung darauf hinwirken durch häufige Betrachtung des Nackten – sei es im Leben oder in künstlerischen Darstellungen, sei es am eigenen oder am Körper eines anderen –, darauf hinwirken, daß die Wertung des Schönen immer stärker in den Vordergrund tritt. Und eine solche Anschauungsweise wird das «Schnüffeln» nach den Sexualcharakteren ganz von selbst aufheben. Es wird uns auf diese Weise unendlich viel leichterfallen, das Kind vor jeder verfrühten Schädigung seines Geschlechtslebens zu bewahren, es zu lehren, daß der Maßstab seiner Handlungen nicht sein «moralisches», sondern ausschließlich sein ästhetisches Gefühl sein soll. Das ist meiner Ansicht nach das beste Schamgefühl, was wir in unsren Kindern entwickeln können.

Tritt dann später bei dem geschlechtsreifen jungen Menschen durch Betrachtung des Nackten eine sinnliche Reaktion ein, so brauchen wir dieselbe nicht zu fürchten. Wir wollen die Auslösung des Geschlechtstriebes nur so weit als möglich herausschieben – bis sie mit dem Eintritt der völligen physiologischen Reife zur gebieterischen inneren Notwendigkeit wird. Mir speziell als Mutter würde es weit sympathischer sein, wenn mein Sohn mit achtzehn Jahren ein ihm gleichstehendes junges Mädchen verführt, als wenn er sich seine Unschuld bis in die Zwanziger hineinbewahrt, um sie dann schließlich im Bordell zu verlieren.

Wenn dann Knabe und Mädchen sich beim Erwachen als Mann und Weib wiederfinden, so wird diese bestätigte Erkenntnis des eigenen wie des anderen Geschlechts ihnen zu einer Offenbarung werden, aus der sie als neue Menschen hervorgehen. Und dann werden sie auch den Verlust der «Unschuld» nicht etwa als Niederlage, sondern als Triumph, als frohen Sieg empfinden.

Zur Niederlage hat ihn überhaupt erst das Christentum gemacht, das bei seinen altruistischen Tendenzen jede Forderung, die aus rein persönlichem Empfinden hervorgeht, mit der unliebenswürdigen Bezeichnung «Sünde» belegt.

Aber das lebendige Recht, das jede normale und erst recht jede starke Persönlichkeit in sich trägt, läßt sich durch tote Abstraktionen und dogmatische Formeln nicht aus der Welt schaffen. Um so weniger, da all diese moralischen Forderungen von einer einzigen, dazu noch mythisch-sündlosen Persönlichkeit – Christus – abgeleitet sind.

Das Christentum hat den Menschen in einen unlöslichen Konflikt zwischen seine eigene Natur und die ihm aufgezwungene Moral gestellt. ■Aus Franziska Gräfin zu Reventlow, Erziehung und Sittlichkeit, Verlag der Nation, Berlin 1991

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Wissenschaft in der Gesellschaft

Leo Kreutzer

.

Im Herbst 1977 – einem »deutschen Herbst«, wie man alsbald zu sagen begann —, im besonders vernebelten November jenes Jahres also fand im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine Tagung statt, die den »geistigen und gesellschaftlichen Ursachen« des Terrorismus nachgehen sollte. Als erster der Wissenschaftler, die man hatte kommen lassen, referierte der Zürcher Sozialpsychologe und Soziologe Gerhard Schmidtchen. In einer alert systemtheoretischen Skizze unserer Gesellschaft interpretierte er den Terrorismus als ein kraß dysfunktionales Phänomen, als »destruktives Verständigungsmuster« in einer »Grammatik des sozialen Handelns«.

Fixiert auf die Vorstellung andauernder Perfektibilität und maximaler Effektivität eines alle Bereiche sozialer Interaktion regulierenden handlungsgrammatischen Systems, prüfte er durch, welche gesellschaftlichen »Subsysteme« dieser Vorstellung gegenwärtig bereits nahekommen, welche andern bedauerlicherweise immer noch zu den »Defizitbereichen« gehören. Und da vermochte Schmidtchen lediglich einem dieser Subsysteme die Bestnote zu erteilen, dem »Wissenschaftssystem«. »Das Wissenschaftssystem kontrolliert über Schule, über die Betriebsorganisation und den hohen augenfälligen Gebrauchswert einer technischen Industrieproduktion, die Denkstile, das Weltbild und großenteils die Motive der Massen. Die Sozialisation wissenschaftlichen Denkstils ist so wirkungsvoll, daß Wahrheiten, die sich nicht in diesen übersetzen lassen, nicht mehr als Wahrheiten akzeptiert werden können… Das Sozialisationssystem für die Durchsetzung eines wissenschaftlichen Denkstils hat eine imponierende Perfektion.«Es besteht Anlaß zu der Befürchtung, daß Herr Schmidtchen recht hat. Daß also der wissenschaftliche Denkstil gegenwärtig in einer Weise alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens kontrolliert, wie das so umfassend und wirksam keiner anderen Instanz oder Institution auch nur annähernd gelingt, vergleichbar allenfalls der Kontrollfunktion, welche im Mittelalter die Religion innehatte: Was sich da nicht in den religiösen Denkstil übersetzen ließ, konnte nicht als Wahrheit akzeptiert werden.

Dieser Vergleich kommt nicht von ungefähr. Er vermag den Funktionswandel zu verdeutlichen, den die Wissenschaft durchgemacht hat, um zu ihrer heutigen Geltung zu gelangen. Angetreten, am Beginn der Neuzeit und ihn markierend, die Kontrolle durch den religiösen Denkstil zu durchbrechen, also das Denken aus dieser es blockierenden Aufsicht zu befreien, ist die Wissenschaft ihrerseits zu einer alles beherrschenden Kontrollinstanz geworden und wirkt heute, wie Herbert Marcuse in »Triebstruktur und Gesellschaft« ausgeführt hat, »zerstörerisch gegenüber jener Freiheit, die sie einst versprach«.Aus Leo Kreutzer, Mein Gott Goethe, Reinbek/Rowohlt 1980

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die rechte Erziehung

Immanuel Kant

.

Unsern Schulen fehlet fast durchgängig etwas, was doch sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenheit befördern würde, nämlich ein Katechismus des Rechts. Er müßte Fälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leben zutragen, und bei denen immer die Frage ungesucht einträte: ob etwas recht sei oder nicht? Beispielsweise wenn jemand, der heute seinem Kreditor bezahlen soll, durch den Anblick eines Notleidenden gerührt wird, und ihm die Summe, die er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist das recht oder nicht? Nein! Es ist unrecht, denn ich muß frei sein, wenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn ich das Geld dem Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle ich aber meine Schuld, so tue ich ein schuldiges Werk. Ferner, ob wohl eine Notlüge erlaubt sei? Nein! es ist kein einziger Fall gedenkbar, in dem sie Entschuldigung verdiente, am wenigsten vor Kindern, die sonst jede Kleinigkeit für eine Not ansehen, und sich öfters Lügen erlauben würden.

Gäbe es nun ein solches Buch schon, so könnte man, mit vielem Nutzen, täglich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das Recht der Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. –Was die Verbindlichkeit zum Wohltun betrifft: so ist sie nur eine unvollkommene’ Verbindlichkeit. Man muß nicht sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker. Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der Idee der Pflicht. Viele Personen wurden in der Tat hartherzig, weil sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, sich oft betrogen sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen begreiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen sehr oft darin, daß sie die Werke des Wohltuns als etwas Verdienstliches vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes zu tun.

Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menschen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her. Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem Ergreifen dieser Umstände, das entweder mir selbst oder meinem Vorgänger geglückt ist, zu danken, und die Rücksicht auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.

Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam darauf macht, sich nach dem Werte anderer zu schätzen. Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit. […]

Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.

Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als Menschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herauszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.

Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle, und den Kindern begreiflich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühles, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen. ■Aus Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: Werke in 12 Bänden (W.Weischedel/Hg.), Suhrkamp Verlag 1968 (Bd. 12)

.

Themenverwandte Links

Kindererziehung – Erziehung-Kinder-Familie – Mittelalterliche Erziehung – Eltern unter Druck – Erziehungsdefizite nehmen zu – Kinder stark machen – Kindeswohl oder Ehegattenwohl – Bildungsferne – Warum Kinder sich langweilen sollten – Gender Mainstreaming – Wochenendvati – Ganzheitliche Entwicklung der Kinder – Autoritäre Erziehung&Alkohol

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Geschichte als Funktion unserer Gegenwart

Herbert Lüthy

.

Die Versuchung ist gross, die Seite zu wenden und zu sagen: eine neue Epoche hat begonnen, und was war, ist abgetane und vergangene Vorzeit – morgen fahren wir in den Weltraum. Doch leider wird uns die Flucht aus der Geschichte in den Weltraum versagt sein, weil wir zuvor den Weltraum in unsere Geschichte reissen.

Zu wissen, wie es einst gewesen ist, das könnten wir uns zur Not ersparen, obwohl wir dabei unendlich viel an Einsicht und Tiefe des Erinnerns verlören. Doch zu wissen, wie es gekommen ist, den Prozess zu begreifen, den wir selbst weiterführen müssen, das können wir uns nicht ersparen, ohne uns selbst mit moralischer und physischer Blindheit zu schlagen.Worum es sich handelt, wird uns sogleich klar, wenn wir das Schlagwort von der unbewältigten Vergangenheit bedenken, das wie ein Gespenst in unserer Welt umgeht und sie daran hindert, aus den Katastrophen der Geschichtslüge in die heitere Geschichtslosigkeit des Wirtschaftswunders überzusiedeln. Denn die ganze unbewältigte Vergangenheit ist heute gegenwärtig als unbewältigte Gegenwart.

Wie der einzelne Mensch, so ist auch jede menschliche Gemeinschaft nicht mit sich im reinen, wenn sie mit ihrer Vergangenheit nicht im reinen ist. Und keiner Generation ist es erlassen, die Vergangenheit neu zu bewältigen, um aus ihr die Zukunft gestalten zu können. ■Aus Herbert Lüthy, Geschichte als Funktion unserer Gegenwart, in: Wege zur neuen Wirklichkeit, Vortragsreihe, Verlag Hallwag Bern 1960

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Nihilismus

Gottfried Benn

.

Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.

Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.

Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.

Und neben diesen Wahrheiten tritt das Kaschemmenmilieu in Leben und Kunst als letzter Schrei auf, hier und damals entstand also der Stil, den wir bis in gewisse moderne Opern und Opernbearbeitungen verfolgen können: der Kult des Athleten, der Hymnus auf den Normalmenschen, die kindische Gesellschaftskritik: die Gerichte sollen abgeschafft werden, die Erziehung soll abgeschafft werden, die alten Sprachen als ungenial verboten werden, dafür hat man es mit den Trieben: dreckig soll der Mensch sein, die Frauen soll man tauschen und von anderen erhalten lassen, trinken soll man, denn Trinken ist billiger als Essen, und außerdem stinkt man danach, ja, selbst den Dadaismus, dessen Auftreten in Zürich und Berlin unsere Gegenwart kürzlich so interessant fand, finden wir in einem Roman der sechziger Jahre, dem Roman >Was tun< von Tschernischewsky, schon vor: Kunst heißt, lesen wir dort, zwei Klaviere in einen Salon rücken, an jedes eine Dame setzen, um jedes soll sich ein Halbchor bilden, und jeder Beteiligte singt oder spielt dann gleichzeitig recht laut ein anderes Lied vor sich hin. Dies wurde als die Melodie der Revolution und die Orgie der Freiheit bezeichnet. Wir sehen also, die geistigen Auswirkungen des geschichtsphilosophischen Materialismus beginnen in den sechziger Jahren, sind also mindetens achtzig Jahre alt, also eigentlich sind sie das Alte und das Reaktionäre. Eigentlich, und damit stoßen wir in die Zukunft vor, ist heute aller Materialismus reaktionär, sowohl der der Geschichtsphilosophie wie der in der Gesinnung: nämlich rückwärts blickend, rückwärts handelnd, denn vor uns liegt ja schon ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Ziel.Aus Gottfried Benn, Nach dem Nihilismus (Essay 1931)

.

Links. Gottfried Benn

Wie Gedichte entstehen – Hitler&Benn – Gedichte – Benn&Nationalsozialismus – Kleine Aster – Blinddarm – Herkunft Plagiat – Auf deine Lieder… –

.

.

.

H.-J. Neumann / H. Eberle: «War Hitler krank?»

.

Das Urteil: Vollumfänglich schuldfähiger Verbrecher

Walter Eigenmann

.

Lange Jahre stand, angesichts von Millionen Kriegs- und Mord-Toten während des deutschen «Dritten Reiches», für viele fest: Nur ein Wahnsinniger, nur ein hoffnungslos kranker Psychopath konnte solche Zerstörung, solch kollektives Leid, solch abgrundtiefe Unmenschlichkeit über die ganze Welt ausbreiten, und schon lange vor Kriegsende, also vor dem totalen Zusammenbruch der Deutschen und ihrer Hitlerei, fragten sich die ob solch unfassbarer Barbarei Entsetzten öffentlich oder insgeheim: Ist/War Hitler krank? Wurde die weltweit wütende Wehrmacht von einem Drogenabhängigen geführt? Hat ein krankes Hirn die Abschlachtung von Millionen Menschen befohlen? War Auschwitz womöglich «nur» die Ausgeburt eines perversen Morbiden, der für seinen wahnhaften Zustand «eigentlich gar nichts konnte?»

Lange Jahre stand, angesichts von Millionen Kriegs- und Mord-Toten während des deutschen «Dritten Reiches», für viele fest: Nur ein Wahnsinniger, nur ein hoffnungslos kranker Psychopath konnte solche Zerstörung, solch kollektives Leid, solch abgrundtiefe Unmenschlichkeit über die ganze Welt ausbreiten, und schon lange vor Kriegsende, also vor dem totalen Zusammenbruch der Deutschen und ihrer Hitlerei, fragten sich die ob solch unfassbarer Barbarei Entsetzten öffentlich oder insgeheim: Ist/War Hitler krank? Wurde die weltweit wütende Wehrmacht von einem Drogenabhängigen geführt? Hat ein krankes Hirn die Abschlachtung von Millionen Menschen befohlen? War Auschwitz womöglich «nur» die Ausgeburt eines perversen Morbiden, der für seinen wahnhaften Zustand «eigentlich gar nichts konnte?»

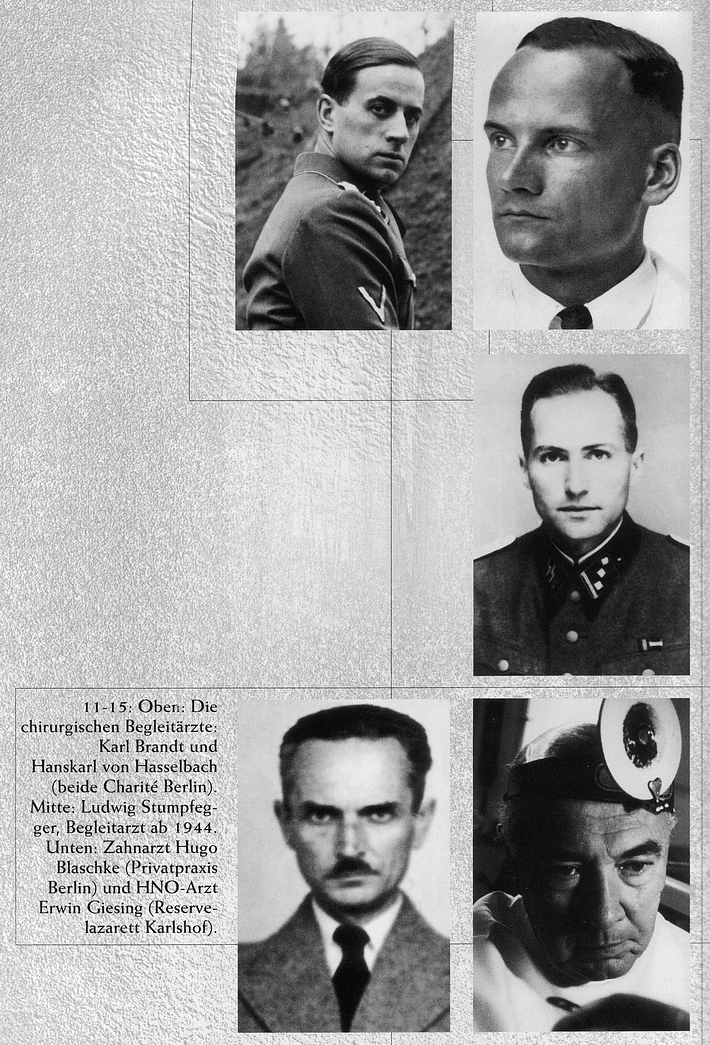

Dieser Frage gehen nun, nach einigen bisherigen anderen, thematisch ähnlich gelagerten Publikationen, die beiden deutschen Autoren Prof. Dr. Hans-Joachim Neumann (Medizinhistoriker & Pathograph) und Prof. Dr. Henrik Eberle (Historiker) in einem «abschließenden Befund» unter dem Titel «War Hitler krank?» nach.

Auf über 300 Seiten breiten dabei die zwei Wissenschaftler Zeit- und aktuell recherchierte Dokumente aus: Medizinische Gutachten, pharmakologische Analysen, Zeitzeugen-Gespräche, Tagebücher, Befehls-Unterlagen, Arzt-Berichte, u.v.a. Und Seite um Seite demontieren die Autoren den ebenso langlebigen wie allen betroffenen Schuldigen zupassekommenden Mythos von Hitler als einem hinfälligen Psychopathen im Bunker der Reichskanzlei, der von seinem Leibarzt Morell «kaputtgespritzt» worden sei.

Unmittelbar nach Kriegsende exhumierten sowjetische Offiziere Hitlers verbrannte Überreste und stellten die Echtheit anhand seiner Zähne fest.

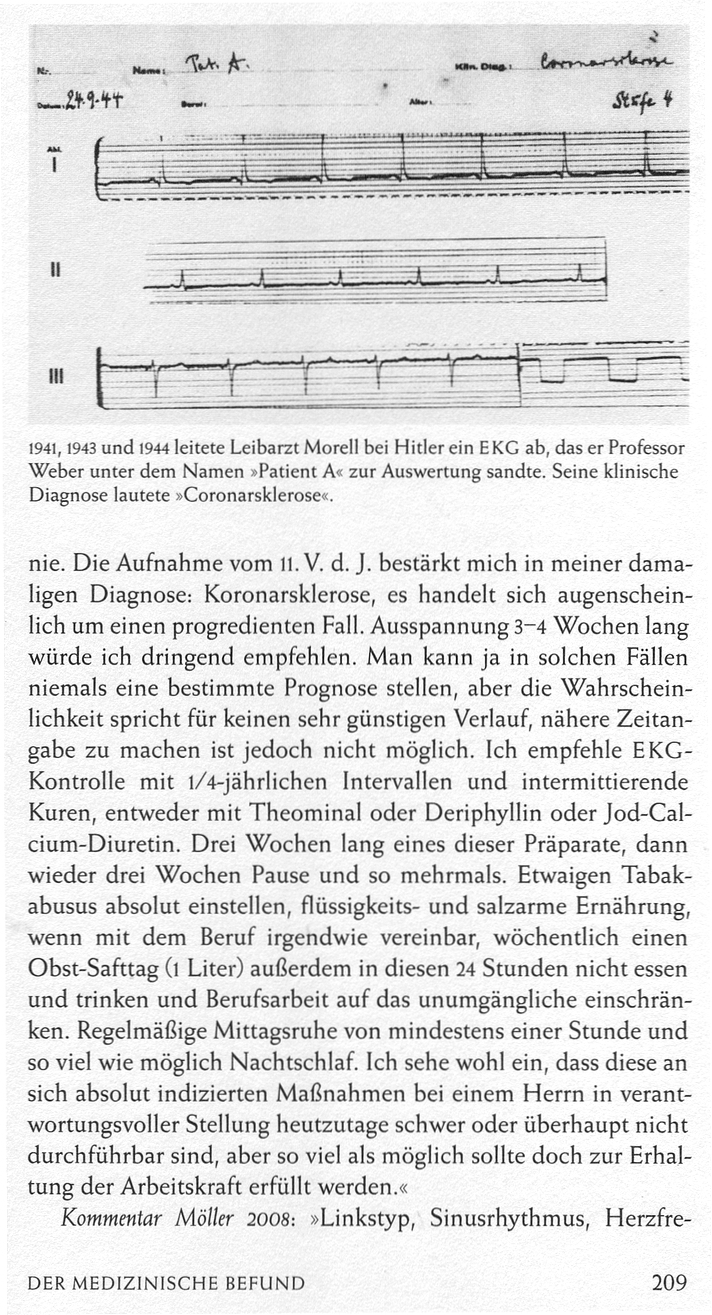

Denn zwar bestreiten Neumann und Eberle natürlich nicht, dass Hitler unter verschiedenen Erkrankungen litt (u.a. Augen- und Hals-/Nasen-Probleme, psychosomatische Verdauungs-Beschwerden, Bluthochdruck, Koronarsklerose, später Parkinson, evtl. Medikamenten-Missbrauch), aber die wegweisenden Entscheidungen traf Hitler schon früh, als gesunder Mensch, und krankheitsbedingt war, wie die Buchautoren nachweisen, kein einziger seiner zahllosen destruktiven Befehle. Auch für eine schuldmindernde Beeinträchtigung infolge psychopathologischer Erkrankungen fehlt jeder wissenschaftlich haltbare Beweis, wie Neumann und Eberle dokumentieren.

Die beiden Pathographen wörtlich: «Die Konstellation seiner Familiengeschichte teilten Millionen Deutsche. Ein dominierender, möglicherweise gewaltätiger Vater und eine überfürsorgliche, vielleicht zu sehr liebende Mutter waren der Normalfall in einem Haushalt der vorletzten Jahrhunderte. Alle anderen exogenen, also von außen verursachten seelischen Beeinträchtigungen gehören in das Reich der Mythologie und der vorsätzlichen Lüge. […]

Fast das gesamte deutsche Volk jubelte seinem Führer begeistert zu (Video-Dokument: «Adolf Hitler spricht im Berliner Sportpalast»)

Hitler hasste zwar, war aber immer in der Lage, seinen Wunsch nach Vernichtung der Juden mit den Vorstellungen der Gesellschaft zu synchronisieren. Gerade die zahlreichen taktischen Wendungen – etwa der Hitler-Stalin-Pakt mit der jüdisch-bolschewistischen Sowjetunion – zeigen die enorme Flexibilität seines Handelns.

Hitler im März 1945 an der Ostfront in einer Lagebesprechung. Er war gezeichnet von seiner Parkinson-Krankheit und konnte nicht mehr länger als eine halbe Stunde stehen; die zitternde linke Hand ist unter dem Kartentisch verborgen. Neumann&Eberle: «Seine geistigen Fähigkeiten wurden durch die Krankheit nicht beeinträchtigt.»

So zynisch es klingt: Alle Verbrechen, die er anordnete und ermöglichte, der Völkermord an den Juden, die Ermordung von Sinit und Roma, Massentötungen von Geisteskranken, sind durch sein Agieren in den gesellschaftlichen Handlungs-Spielräumen erklärbar. […] Die wirklichen Ursachen für diese Verbrechen sind in der deutschen Gesellschaft zu suchen, in ihrer Geistesgeschichte und den sozialen Zusammenhängen.»

Neumann und Eberle kommen nach ihrem 320-seitigen Report denn auch zu einem ebenso eindeutigen wie abschließenden Befund: «Der Krieg wurde nicht geführt, und die Juden wurden nicht vernichtet, weil Hitler krank war, sondern weil die meisten Deutschen seine Überzeugungen teilten, ihn zu ihrem Führer machten und ihm folgten.» ■

Hans-Joachim Neumann & Henrik Eberle, War Hitler krank? – Ein abschließender Befund, Lübbe Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3-7857-2386-9

.

Leseproben

_____________________

.

Themenverwandte Links

Genese von Hitlers Vernichtungsantisemitismus – Hitler mit Parkinson-Verdacht – Der deutsche Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion – Hitlers Verbrechen – Hitlers Asche – Der Nürnberger Prozess – Hitler hatte nur einen Hoden – Ver-Führer und Verführte – Eva Braun, Hitlers Geliebte – Der grosse Diktator – Bis zum Untergang – Sophie Scholl – Ich war Hitlers Schutzengel – Die kollektive Unschuld – Warum die Deutschen auch heute Hitler toll finden würden – Die Lüge vom Machtantritt Hitlers – Verschwörung gegen Amerika – Holocaust-Lügner Zündel – Hitler-Verarschung mit Gerhard Polt – Hitlers Leibwächter – Hitler-Gemälde – Laut gegen Nazis – Henrik Eberle – Für eine Geschichte der Überlebenden – Blutiges Edelweiss – Die Holocaust-Industrie – The Authoritarians

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die sozialstaatliche Repression der Workfare-Politik

Kurt Wyss

.

Bei Workfare geht es entgegen dem mit der entsprechenden Sozialpolitik propagierten Vorsatz nicht um Integration, sondern darum, Integration vorzutäuschen und auf diesem Weg den sozialen Ausschluss der erwerbslosen Personen erst recht – wobei dieses dann freilich nicht offen gelegt wird – zu besiegeln. Die Täuschung wird dadurch erzeugt, dass in Rechtfertigung und Durchführung von Workfare so getan wird, als ob die Frage von Integration und Ausschluss einzig vom Willen der einzelnen Person abhänge, es also in Verhinderung eines drohenden sozialen Ausschlusses primär darum zu gehen habe, den Willen der Betroffenen – und das ist genuin Workfare – in einer bestimmten Weise zu zwingen. Indem der soziale Ausschluss der Menschen nun aber primär von den Mechanismen des kapitalistischen Systems und eben gerade nicht vom Willen der Betroffenen abhängig ist, man im Rahmen der Workfare-Politik jene ursächlichen Mechanismen aber genau unberührt lässt, ergibt es sich zwangsläufig, dass die Workfare-Massnahmen – und das wird durch die empirische Forschung auch beständig bestätigt – hinsichtlich Wiedereingliederung in den >normalen< Erwerbsprozess scheitern. Die allermeisten Unternehmen sind in einer durchkapitalisierten Gesellschaft an langzeitarbeitslos gemachten Menschen in aller Regel nicht mehr oder nur sehr bedingt überhaupt noch interessiert. Es stehen immer >Bessere< zur Wahl. Das diesbezüglich zwangsläufige Scheitern von Workface kann nun aber – und das wird mit Workfare auch bezweckt – als die Schuld derjenigen ausgelegt werden, denen es trotz der ganzen so genannten Integrationsmassnahmen nicht gelungen ist, wieder eine reguläre Erwerbsarbeit zu finden. Sie erscheinen dann als die aus eigener Schuld Gescheiterten.

Das movens des Kapitals, die Erzielung von Mehrwert, verdankt sich im Kern – vereinfacht gesagt – der Differenz zwischen der Entlöhnung der Arbeitskraft sowie allgemein der Arbeitskosten und dem Wert der vermittels der Arbeitskraft produzierten Ware. Die Differenz respektive der Mehrwert werden umso grösser, je geringer die Entlöhnung der Arbeitskraft und allgemein die Arbeitskosten. je grösser der zu erzielende Mehrwert respektive je geringer die Entlöhnung der Arbeitskraft und je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto knapper sind die Ressourcen, über welche die ihre Arbeitskraft verkaufenden Menschen verfügen und desto schwerer fällt es ihnen, sich – neben der Arbeit – körperlich und psychisch genügend und auf genügend lange Dauer zu rekonstituieren. Desto schneller ist dann aber auch die Arbeitskraft verausgabt, werden die Betreffenden entlassen und durch andere ersetzt. Allerdings kommt es zu Entlassungen auch ganz unabhängig vom Stand der Arbeitskraft entweder deshalb, weil von Unternehmen mittels der bisher genutzten Arbeitskräfte und im Verhältnis zur Konkurrenz kein Profit oder nicht genügend Profit mehr gemacht werden kann – das ist alles sehr relativ -, oder weil allein mittels Entlassungen die scheinbare oder wirkliche Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens und also deren Wert sowie deren Möglichkeiten am Kapitalmarkt gesteigert werden können. Da die Menschen sich – naheliegenderweise – nun aber nicht einfach so diesen Ausbeutungs- respektive Entlassungsprozessen aussetzen, bedarf es eines bestimmten sozialen Drucks, damit sie es doch tun. Einerseits muss dafür gesorgt sein, dass die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellenden Menschen sich wirklich bis ins Letzte ausbeuten lassen und immer wieder neu ausbeuten lassen, andererseits dafür, dass für die Massen von Erwerbslosen Alternativen zum >normalen< Erwerbsleben nicht im Geringsten aufscheinen, sie einem beständigen Druck zur völligen Verausgabung ihrer Arbeitskraft ausgesetzt bleiben. Dieser Druck – so wäre in einer ersten Begriffsbestimmung zu sagen – wird vermittels der Workfare-Politik aufrecht erhalten, einer Politik, in welchem der Sozialstaat ganz in den Dienst des Kapitals gestellt ist und – in diesem Dienst – die von Erwerbslosigkeit und Armut betroffenen Menschen in Permanenz unter Druck setzt. Workfare ist entsprechend in jenen historischen Phasen am ehesten zu erwarten, in denen das Kapital sich neu durchsetzt, ihm hinsichtlich der Ausbeutung der Arbeitskraft von Menschen – wie im globalisierten Kapitalismus der Gegenwart – praktisch keine politischen Grenzen gesetzt sind. ■

Aus Kurt Wyss, Workfare – Sozialstaatliche Repression im Dienst des globalisierten Kapitalismus, Verlag edition 8, Zürich 2007

.

.

.

Das Zitat der der Woche

.

Von der Notwendigkeit des Handelns

Noam Chomsky

.

Wer nichts weiß, kann niemanden verraten. Er geht sorglos durchs Leben. Wir aber, die wir in einer Tradition stehen – der europäischen – und diese Tradition fortsetzen, wir haben mit Wissen und Einsicht, wir haben bei vollem Bewusstsein betrogen; wir haben die Kriege sorgfältig analysiert, bevor sie erklärt wurden. Aber wir haben sie nicht verhindert. (Und viele von uns wurden zu deren Propagandisten, sobald sie erklärt waren.) Wir beschreiben, wie die Armen von den Reichen ausgeplündert werden. Und wir leben unter den Reichen. Wir leben von der Beute und verkuppeln den Reichen Ideen.

Noam Chomsky

Wir haben Folterungen beschrieben und unsere Namen unter Resolutionen gegen die Folter gesetzt, aber wir haben sie nicht verhindert. (Und wir selber wurden zu Folterknechten, wenn höhere Interessen das verlangten, und machten uns zu den Ideologen der Tortur.) Und nun analysieren wir wieder die Weltlage, wir schreiben über die Kriege und erklären, warum die Massen arm sind und hungern. Aber mehr tun wir nicht. Wir sind nicht die Träger des Bewusstseins. Wir sind die Huren des Verstandes.

Aus Noam Chomsky, Über Erkenntnis und Freiheit, Suhrkamp/Frankfurt 1973

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Liebe unterm Kapitalismus

Erich Fromm

.

Wenn die Liebe eine Fähigkeit des reifen und schöpferischen Charakters ist, folgt daraus, daß die Fähigkeit des Liebens in jedem Menschen, der in einer bestimmten Gesellschaft lebt, von dem Einfluß abhängig ist, den diese Gesellschaft auf den Charakter des Betreffenden ausübt. Wenn wir von der Liebe in der zeitgenössischen westlichen Gesellschaft sprechen, wollen wir damit die Frage stellen, ob die gesellschaftliche Struktur der westlichen Zivilisation und der aus ihr resultierende Geist der Entwicklung der Liebe förderlich sind.

Diese Frage zu stellen bedeutet, sie im negativen Sinne zu beantworten. Kein objektiver Beobachter unseres westlichen Lebens kann daran zweifeln, daß die Liebe – die Nächstenliebe, die Mutterliebe und die erotische Liebe – ein verhältnismäßig seltenes Phänomen ist und daß verschiedene Formen von Pseudo-Liebe an ihre Stelle getreten sind, die in Wirklichkeit nur genauso viele Formen des Verfalls dieser Liebe sind.

Die kapitalistische Gesellschaft beruht auf dem Prinzip der politischen Freiheit einerseits und des Marktes als Regulator aller wirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Beziehungen andererseits. Der Gütermarkt bestimmt die Bedingungen, unter denen der Güteraustausch stattfindet; der Arbeitsmarkt reguliert den An- und Verkauf von Arbeitskraft. Sowohl nützliche Dinge wie nützliche menschliche Energie und Geschicklichkeit sind zu Werten geworden, die ohne Zwang und ohne Betrug entsprechend den Marktbedingungen ausgetauscht werden. Schuhe zum Beispiel – mögen sie auch noch so nützlich und notwendig sein – haben keinen wirtschaftlichen Wert (Tauschwert), wenn sie auf dem Markt nicht gefragt sind; menschliche Kraft und Geschicklichkeit sind ohne jeden Tauschwert, wenn sie gemäß den derzeitigen Marktbedingungen nicht gefragt sind. Der Kapitalbesitzer kann Arbeitskraft kaufen und ihr befehlen, für die gewinnbringende Investierung seines Kapitals zu arbeiten. Der Besitzer von Arbeitskraft muß seine Arbeitskraft entsprechend den jeweiligen Marktbedingungen verkaufen, wenn er nicht verhungern will. Diese wirtschaftliche Struktur spiegelt sich in einer Ordnung der Werte wider. Kapital beherrscht die Arbeitskraft; leblose Dinge haben einen höheren Wert als Arbeitskraft, menschliches Können und alles, was lebendig ist. Haben ist mehr als Sein.Diese Struktur war von Anfang an die Grundlage des Kapitalismus. Obgleich sie noch heute für den modernen Kapitalismus charakteristisch ist, haben sich doch verschiedene Faktoren inzwischen geändert, die dem zeitgenössischen Kapitalismus seine besonderen Eigenschaften geben und einen tiefgehenden Einfluß auf die charakterliche Struktur des modernen Menschen ausüben. Als Ergebnis der Entwicklung des Kapitalismus sehen wir einen zunehmenden Prozeß der Zentralisation und Konzentration des Kapitals. Die großen Unternehmen dehnen sich fortlaufend weiter aus, während die kleineren erdrückt werden. Das Eigentum am Kapital, das in den großen Unternehmen investiert ist, wird immer mehr von der Verwaltung dieses Kapitals getrennt. Hunderttausende von Aktienbesitzern sind »Eigentümer« des Unternehmens; eine Verwaltungsbürokratie, die zwar gutbezahlt ist, der das Unternehmen jedoch nicht gehört, verwaltet es. Diese Bürokratie ist nicht nur daran interessiert, große Gewinne zu erzielen, sondern ebenso sehr daran, das Unternehmen und damit ihre Macht ständig auszuweiten. Die zunehmende Konzentration des Kapitals und das Entstehen einer mächtigen Verwaltungsbürokratie finden ihre Parallele in der Entwicklung der Arbeiterbewegung. Durch die gewerkschaftliche Zusammenfassung der Arbeitskraft braucht der einzelne Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt nicht allein und für sich selbst zu kämpfen; er ist in großen Gewerkschaften vereinigt, die ebenfalls von einer machtvollen Bürokratie geleitet werden und die ihn gegenüber den industriellen Kolossen vertritt. Sowohl auf dem Gebiet des Kapitals als auch auf dem der Arbeitskraft ist die Initiative vom Individuum auf die Bürokratie übergegangen. Eine wachsende Zahl von Menschen hat aufgehört, unabhängig zu sein, und ist von der Bürokratie der großen wirtschaftlichen Imperien abhängig geworden.

Ein weiterer entscheidender Zug, der von dieser Konzentration des Kapitals herrührt und für den modernen Kapitalismus bezeichnend ist, liegt in der besonderen Art der Arbeitsorganisation. Weitgehend zentralisierte Unternehmen mit radikaler Arbeitstrennung führen zu einer Organisation der Arbeit, bei der das Individuum seine Individualität verliert, in der es zu einem auswechselbaren Rad in der Maschine wird. Das menschliche Problem des modernen Kapitalismus kann man folgendermaßen formulieren:

Der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die reibungslos und in großer Zahl zusammenarbeiten, die mehr und mehr konsumieren wollen, deren Geschmack jedoch standardisiert, leicht zu beeinflussen und vorauszusagen ist. Der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die sich frei und unabhängig fühlen und glauben, keiner Autorität, keinem Prinzip und keinem Gewissen unterworfen zu sein – die aber dennoch bereit sind, Befehle auszuführen, das zu tun, was man von ihnen erwartet, sich reibungslos in die gesellschaftliche Maschine einfügen, sich ohne Gewalt leiten lassen, sich ohne Führer führen und ohne Ziel dirigieren lassen – mit der einen Ausnahme: nie untätig zu sein, zu funktionieren und weiterzustreben.

Was ist das Ergebnis? Der moderne Mensch ist sich selbst wie auch seinen Mitmenschen und der Natur entfremdet. Er ist zu einer Ware geworden, erlebt seine Lebenskraft als eine Kapitalanlage, die ihm unter den gegebenen Marktbedingungen ein Maximum an Gewinn einbringen muß. Die menschlichen Beziehungen sind im wesentlichen die entfremdeter Automaten, deren Sicherheit darauf beruht, möglichst dicht bei der Herde zu bleiben und sich im Denken, Fühlen oder Handeln nicht von ihr zu unterscheiden. Während jeder versucht, den anderen so nahe wie möglich zu sein, bleibt jeder doch völlig allein, durchdrungen von dem tiefen Gefühl von Unsicherheit, Angst und Schuld, das immer auftritt, wenn die menschliche Getrenntheit nicht überwunden wird. Unsere Zivilisation bietet jedoch verschiedene Möglichkeiten, damit die Menschen dieser Einsamkeit bewußt nicht gewahr werden: in erster Linie die strenge Routine der bürokratisierten, mechanischen Arbeit, die dazu verhilft, daß die Menschen ihr grundlegendstes menschliches Verlangen, die Sehnsucht nach Transzendenz und Einheit, nicht bewußt erleben. Da die Routine dazu allein nicht ausreicht, mildert der Mensch seine unbewußte Verzweiflung durch die Routine des Vergnügens, durch den passiven Konsum von Tönen und Bildern, die ihm die Vergnügungsindustrie anbietet, ferner aber auch durch die Befriedigung, immer neue Dinge zu kaufen und diese bald darauf durch andere auszuwechseln. Der moderne Mensch ähnelt tatsächlich jenem Bild, das Huxley in seinem Buch Schöne neue Welt beschreibt: gutgenährt, gutgekleidet, sexuell befriedigt, aber ohne Selbst, nur im oberflächlichsten Kontakt mit seinen Mitmenschen, geleitet allein von Slogans, die Huxley knapp folgendermaßen formuliert: »Verschiebe ein Vergnügen nie auf morgen, wenn du es heute haben kannst.« Oder die alles krönende Feststellung: »Jeder ist heutzutage glücklich!« Das Glück des Menschen besteht heute darin, sich zu vergnügen. Vergnügen liegt in der Befriedigung des Konsumierens und »Einverleibens«: von Waren, Bildern, Essen, Trinken, Zigaretten, Menschen, Zeitschriften, Büchern und Filmen. Alles wird konsumiert, wird geschluckt. Die Welt ist nur für unseren Hunger da, ein riesiger Apfel, eine riesige Flasche, eine riesige Brust; wir sind Säuglinge, die ewig Erwartungsvollen, die ewig Hoffnungsvollen -.und die ewig Enttäuschten. Unser Charakter ist darauf eingerichtet, auszutauschen, zu empfangen und zu verbrauchen. Alles – geistige wie auch materielle Dinge – wird zum Objekt des Tausches und Verbrauches.

Hinsichtlich der Liebe entspricht die Situation notwendigerweise diesem gesellschaftlichen Charakter des modernen Menschen. Automaten können nicht lieben; sie können nur ihr »Persönlichkeitspaket« austauschen und dann hoffen, ein gutes Geschäft dabei gemacht zu haben. Ein wesentlicher Ausdruck der Liebe, und besonders der Ehe in dieser entfremdeten Struktur, ist die Idee des »Teams«. In unzähligen Artikeln über die glückliche Ehe wird das Ideal als ein reibungslos funktionierendes Team beschrieben. Diese Beschreibung unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Vorstellung, die man von einem reibungslos funktionierenden Angestellten hat; er soll »angemessen unabhängig«, ein guter Mitarbeiter, tolerant, gleichzeitig aber auch ehrgeizig und anspruchsvoll sein. Genauso soll der Ehemann – wie der Eheberater uns mitteilt – seine Frau »verstehen« und ihr eine Hilfe sein. Er soll sich günstig über ihr neues Kleid äußern, aber auch über das Essen. Sie dagegen soll ihn verstehen, wenn er müde und mürrisch nach Hause kommt, soll ihm aufmerksam zuhören, wenn er von seinen beruflichen Sorgen spricht, und soll nicht ärgerlich, sondern verständnisvoll sein, wenn er ihren Geburtstag vergißt. Das alles aber ist nichts anderes als das gut geölte Verhältnis zwischen zwei Menschen, die sich ihr Leben lang fremd bleiben, die nie ein »zentrales Verhältnis« erreichen, sondern sich gegenseitig mit Höflichkeit behandeln und alles tun, damit der andere sich wohl fühlt. In diesem Begriff von Liebe und Ehe liegt die Betonung darauf, Schutz vor einem sonst unerträglichen Gefühl von Einsamkeit zu finden. In der »Liebe« hat man endlich einen Hafen gefunden. Man schließt ein zweiseitiges Bündnis gegen die Welt, und dieser Egoismus zu zweit wird dann für Liebe und Vertrautheit gehalten.Aus Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, Ullstein Verlag, Frankfurt/Main 1956

Aufgeschnappt

.

Gefährlicher Geigen-Unterricht

Chioggia/Italien, 16. Februar 2009: Der Geigenlehrer Fabio Paggioro und sein 13-jähriger Schüler sind gerade dabei, ihre Unterrichtsstunde zu beenden. Paggioro erklärt dem Violin-Zögling noch, wie gut er ebenfalls mal werde, wenn er nur genug übe – da rastet sein Schüler aus. Aus heiterem Himmel sticht der Junge dem Lehrer ein Küchenmesser in den Rücken, dann haut er ab.

Gemäß der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, die den Fall publizierte, sei glücklicherweise der zwar erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzte Geiger von einem Musiker-Kollegen, der in einem Nebenraum unterrichtete, entdeckt worden, so dass unverzüglich Polizei und Ambulanz alarmiert werden konnten.

Der Fall wirft insofern Fragen auf, als einerseits von einer vorsätzlich geplanten Tat ausgegangen werden muss: Die polizeilichen Recherchen ergaben, dass der Schüler das Messer extra aus der heimischen Küche in den Unterricht mitgenommen hatte. Andererseits sei der Junge, wie die Leiterin der betr. Regionalschule zu Protoll gab, vorher noch nie negativ aufgefallen, im Gegenteil als korrekt und respektvoll bekannt gewesen, er hätte gar beste Zeugnisse «wegen guter Führung»bekommen.

Möglicherweise, so die Spekulation, ist da ein schwelender Konflikt zwischen Lehrer und Schüler eskaliert. Oder es liegt ein neuerlicher Fall von Radikalisierung Jugendlicher durch Game-Software oder TV-Medien vor. Drittens ist natürlich auch eine schwere Persönlichkeitsstörung beim attackierenden Schüler in Betracht zu ziehen.

Die tieferen Gründe dieses Messer-Angriffs mögen (vorläufig) im Dunkeln bleiben, fest steht nur: Musikunterrichten scheint gefährlicher zu sein, als man bis jetzt annahm…

Aufgeschnappt

.

Richard Wagner in Israel immer noch gebannt

Nach wie vor scheint die Musik des deutschen Opern-Genies Richard Wagner in Israel absolut unerwünscht zu sein. Und gemäß David Stern, dem neuen Music Director der Israeli Opera in Tel Aviv, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Denn obwohl das Oberste Gericht Israels vor einigen Jahren entschied, dass es nicht verboten sei, im Lande Wagner-Musik zu spielen, ist der geniale Romantiker und «Tristan»-Schöpfer für viele Israelis ein Sinnbild für die Kultur der deutschen Nationalsozialisten und antisemitischen Ideologien. Dirigent Stern unlängst im «Wall Street Journal» dazu: «Das ist kein großer Verlust für das israelische Publikum, es gibt vieles anderes, das es sich in Israel zu dirigieren lohnt.»

Das Zitat der Woche

.

Über das Recht und die Macht

Blaise Pascal

Es ist gerecht, daß befolgt wird, was gerecht ist; notwendig ist, daß man dem, was mächtiger ist, folgt. Das Recht ohne Macht ist machtlos; die Macht ohne Recht ist tyrannisch. Dem Recht, das keine Macht hat, wird widersprochen, weil es immer Verbrecher gibt; die Macht ohne Recht ist auf der Anklagebank. Also muß man das Recht und die Macht verbinden und dafür sorgen, daß das, was Recht ist, mächtig und das, was mächtig ist, gerecht sei.

Das Recht kann bestritten werden, die Macht ist deutlich kenntlich und unbestritten. So konnte man dem Recht nicht zur Macht verhelfen, weil die Macht das Recht bestritt und behauptete, es sei unrecht, und behauptete, sie wäre es, die das Recht sei. Und da man nicht erreichen konnte, daß das, was recht ist, mächtig sei, machte man das, was mächtig ist, Rechtens.

Allgemein gültig sind allein die Landesgesetze für die üblichen Vorkommnisse und der Mehrheitsbeschluß für die andern Fälle. Woher kommt das? Durch die Macht, die dabei ist. Das ist auch der Grund, daß die Könige, die ihre Macht woanders herhaben, nicht der Ansicht der Mehrheit der Minister folgen.

Gleichheit im Besitz ist fraglos gerecht, aber… Da man es nicht schaffen konnte, daß dem Gesetz zu gehorchen Macht sei, erreichte man es, daß der Macht zu gehorchen Recht sei; da man dem Recht nicht zur Macht verhelfen konnte, hat man die Macht Rechtens erklärt, damit Recht und Macht verbunden seien, und damit Friede sei, der das höchste Gut ist.

Aus: Blaise Pascal, Pensées (1669), Lambert Schneider Verlag 1972

Das Zitat der Woche

.

Vom Recht auf Leben

John Leslie Mackie

Von einem Recht auf Leben können wir sinnvollerweise nur als einem Anspruchsrecht reden, das der Pflicht entspricht, nicht zu töten und nichts zu unternehmen, was voraussichtlich zum Tod eines Menschen führt. Obwohl ein solches Recht fundamental ist, kann es doch nicht absolut sein. So wie die Welt nun einmal ist, lassen sich Kriege und Revolutionen nicht ausnahmslos als moralisch verwerflich ausschließen. Für die Todesstrafe ist dies meines Erachtens möglich. Die vorsätzliche Tötung eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt eine solche Herausforderung dar für jedes humane Empfinden, das für die Moral unabdingbar ist, daß sie sich durch keine zusätzlich abschreckende Wirkung aufwiegen läßt; tatsächlich ist die Vollstreckung der Todesstrafe sogar eher dazu angetan, die Kriminalität noch zu erhöhen. Doch zeitlich sehr lang bemessene Gefängnisstrafen sind vielleicht wenigstens genauso inhuman.

Es gibt viele Aktivitäten, die bekanntermaßen Lebensrisiken in sich bergen – Bergbau, Brückenbau, Kricket oder Autofahrt. Zweifellos sollten wir Vorkehrungen treffen, um dieses Risiko zu senken; doch nehmen wir um anderer Vorteile willen ein gewisses Risiko in Kauf. Ganz gewiß fielen weit weniger Menschen dem Verkehr zum Opfer, wenn für alle Fahrzeuge mit Ausnahme von Noteinsätzen eine Geschwindigkeitsbegrenzung etwa von 30 km/h eingeführt würde. Da wir keinesfalls die aktive Tötung einer vergleichbaren Zahl von Menschen in Kauf nähmen, um gleichgültig welche Vorteile auch immer aus einer höheren Verkehrsgeschwindigkeit zu ziehen, scheint es paradox, daß wir die statistische Gewißheit einer gleich hohen Zahl von Verkehrstoten hinnehmen, solange es sich für jeden (bis er tatsächlich zu Tode kommt) nur um ein Lebensrisiko handelt. Dies erscheint jedoch weniger paradox, wenn wir uns klarmachen, daß es hier nicht einfach um das Resultat – so viele Tote – geht, sondern um ein gedeihliches Leben bestimmter Art, das von entsprechenden Dispositionen getragen wird. Aus diesem Blickwinkel sind Lebensrisiken durchaus in Kauf zu nehmen, hingegen aktive Tötungshandlungen nicht – jedenfalls so lange, wie diejenigen, die die bekannten Risiken um irgendwelcher Vorteile willen in Kauf nehmen, sie für ihr eigenes Leben in Kauf nehmen. Unfair ist es, obwohl es häufiger vorkommt, daß man um eigener Vorteile willen Risiken für das Leben anderer in Kauf nimmt, die selbst eine solche Wahl nicht treffen und auch niemals treffen würden. Wenn sich jedoch die verschiedenen Parteien nicht voneinander isolieren lassen, so scheint eine moralisch annehmbare Lösung in irgendeinem Kompromiß zwischen denjenigen, die bereit sind, bestimmte Risiken in Kauf zu nehmen, und denjenigen, die dazu nicht bereit sind. zu bestehen.

Aus dem Recht auf Leben folgt ein Recht auf Beendigung des eigenen Lebens, obwohl auch dieses Recht nicht ausnahmslos gilt: Auf Seiten anderer können Ansprüche bestehen, die gegen eine Selbsttötung sprechen, die aus der Sicht allein des Handelnden als vorzugswürdig erscheint. Dennoch wäre es nicht schwierig, Umstände zu beschreiben, unter denen eine Selbsttötung erlaubt wäre. Auch kann es nicht moralisch falsch sein, Beihilfe zu einer freiwilligen Selbsttötung zu leisten. Dasselbe Prinzip läßt sich auch zugunsten der Erlaubtheit der Euthanasie anführen, unter der Voraussetzung, daß der Kranke unter Angabe einsichtiger Gründe wirklich und ernsthaft seinen eigenen Tod wünscht und darum bittet. Schwieriger ist die Frage, ob es jemals richtig sein kann, aufgrund eines beim Kranken nur vermuteten Wunsches, sein Leben zu beenden, aktiv zu werden. Meines Erachtens müßten die Gründe für eine solche Vermutung sehr stark sein. Wenn jemand jedoch unter beständigem Einsatz aufwendigster Apparaturen nur gerade noch am Leben erhalten werden kann, ohne daß sein Leben für ihn offensichtlich noch lebenswert ist, ist es richtig, ihn sterben zu lassen.

Vielleicht habe ich den Eindruck erweckt, als würde ich sehr voreilig über hochkomplizierte Sachverhalte urteilen. Ich gebe zu, daß diese Fragen einer sorgfältigeren Prüfung bedürfen. Doch meine ich, daß weder die Zitierung von Schlagwörtern wie «Mord» noch die Rede von der Heiligkeit des Lebens noch auch Versuche, aufgrund einer Abwägung aller Folgen in bezug auf das allgemeine Glück zu einem Urteil zu gelangen, hier hilfreich sein können. Vielmehr sollte man sich sein Urteil stärker von den für diese Fragen relevanten Werten, Rechten und Dispositionen her bilden und diese wiederum von gewöhnlichen und weniger umstrittenen Fällen her zu verstehen suchen.

(Aus John L. Mackie: Ethik / Elemente einer praktischen Moral, Reclam Verlag 1981)

leave a comment