Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»

.

Gute Recherche – in schlechte Form gegossen

Bernd Giehl

.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)

Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.

Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.

Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.

Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■

Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410

.

.

Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

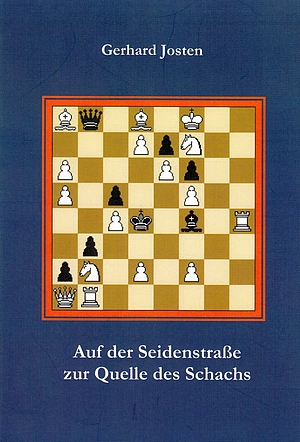

Das September-Streichholzrätsel im «Glarean Magazin»

.

Legen Sie zwei Streichhölzer so um, dass der Hirsch

nicht nach links, sondern nach rechts schaut

.

Lösung: —>(more…)

.

.

Weitere Streichholz-Rätsel im Glarean Magazin

.

.

.

.

Tomas Liska: «Bercheros Odyssee» / Jaromir Honzak: «Uncertainty» (CD’s)

.

Auf Linie gebracht –

2 neue Alben von Bassisten als Bandleader

Michael Magercord

.

Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.

Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.

Musik, die bewegten Bildern unterlegt wird, folgt einer zuvor festgelegten Dramaturgie. Und ein wenig wirken die beiden vorliegenden Alben, in denen die Bassisten jeweils den Ton angeben, auch wie Filmmusik. Obwohl es keine Platten mit Filmmusik sind, sondern eher das, was man einmal «Konzeptalben» nannte: eine dreiviertel Stunde zusammenhängende Klanggebilde – das kann entweder großartig werden oder ganz besonders repetitiv enden.

Mit Tomas Liska und Jaromir Honzak, haben sich zwei versierte Jazz-Bassisten und ihre jeweiligen Formationen in ihren neuen Einspielungen – beide bei Supraphon – auf genau diese Gratwanderung begeben. «Bercheros Odyssee» nennt Tomas Liska, der jüngere von beiden, seine Komposition, die der Absolvent des Berliner Jazz-Instituts zusammen mit seinen Kommilitonen Fabiana Striffler (Geige), Simon Marek (Cello), Markus Ehrlich (Klarinette) und Natalie Hausmann (Tenorsaxophon) unter dem Bandnamen Pente eingespielt hat. Das Album folgt ganz und gar der Konzeptidee. Die sechs einzelnen Passagen heißen auch konsequenterweise «Parts», die ein zusammenhängendes Ganzes bilden sollen.

Liska war zuvor eher in der Weltmusik und im Bluegrass unterwegs. Mit dem Studium begann wohl die Reise durch philosophische und ästhetische Tiefen seines Faches. Seine CD gewordene Odyssey mit einem Titel, der aus den Namen seines Studienortes und dem des Indianerstammes der Cherokee zusammengesetzt wurde, kommt zunächst etwas intellektuell und ernst daher, verliert sich ab und zu im Free Jazz, um dann doch immer wieder kürzere Aufenthalte an bekannten Orten einzulegen: wenn nämlich die Geige oder das Cello folkloristisch ertönen, die Klarinette einen Gospel andeutet oder uns das Saxophon auf dem Balkan Station machen lässt – und trotzdem findet es zu einer lyrischen, unprätentiösen Einheit.

Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.

Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.

«Uncertainty» heißt die Zusammenstellung von acht eigenen Titeln, die er mit den wesentlich jüngeren E-Gitarristen David Doruzka, Pianisten Vit Kristan, dem französischen Saxophonisten Antonin-Tri Hoang und schwedischen Schlagzeuger Jon Fält eingespielt hat. Jedes Stück steht für sich, hat eine andere instrumentale Zusammensetzung. Und ist das erste Stück mit dem deklamatorischen Titel «Smell of change» noch flotter E-Gitarren-Jazz, so ist im zweiten der Wandel da und im dritten schließlich vollzogen: hin zu einer meditativen und lyrischen Dichte, die sich weitgehend der Instrumenten-Akrobatik enthält, und die man durchaus als Ausflug in die «Ungewissheit» erleben kann.

In ihren jüngsten Aufnahmen folgen Altjazzer Jaromir Honzak («Uncertainty») und Neujazzer Tomas Liska («Bercheros Odyssey») weiterhin den Vorgaben der Bass-Linien. Dass diese Wahrung einer guten Musik-Tradition dem Treiben der doch so freiheitsliebenden Improvisations-Musiker erst die Form gibt, in der sich dann ihre sprühenden Ideen oder – im Gegenteil – ihre Hingabe in tiefe Gefühlswelten ergießen können, beweisen einmal mehr diese beiden lyrischen, ja meditativen Alben.

Beide Alben haben – bei allen Unterschieden – schließlich doch eines gemeinsam: Es sind ihre klaren bass-lines, die ihre musikalische Fantasien auf Linie halten. Sie erst machen aus der Gratwanderung zwischen Klängen und Atmosphären, aus den Stückchen und den Teilen ein zusammenhängendes Ganzes. Vielleicht ist dies ja auch das höchste an der hohen Kunst des Bass-Spiels. Und sollte den beiden Bassisten darum gegangen sein: mission accompli. ■

Tomas Liska & Pente: Bercheros-Odyssey, Audio-CD, Supraphon

Jaromir Honzak & Band: Uncertainty, Audio-CD, Supraphon

.

.

.

.

Das klassische Glarean-Tangram (51)

.

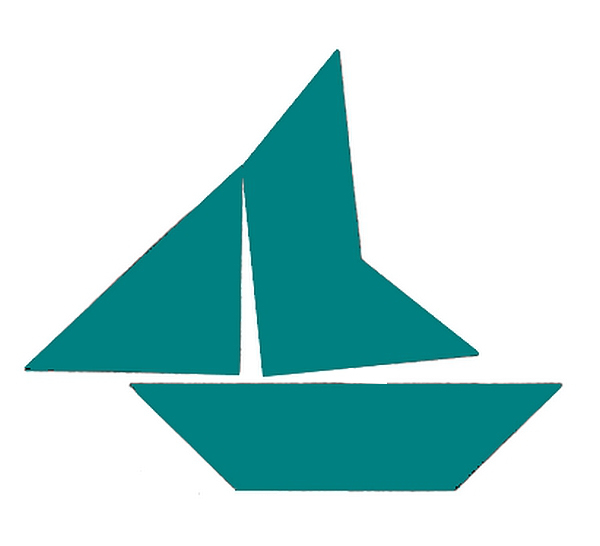

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

Lösung: —>(weiterlesen…)

.

__________________________________

.

Das Tangram-Puzzle

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.

Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.

Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…

Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.

Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)

.

Ein Beispiel

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

.

.

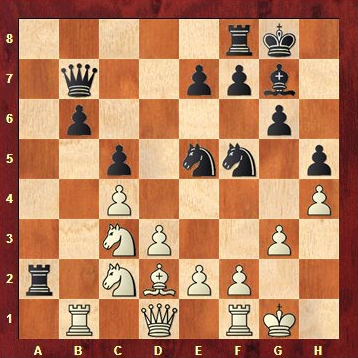

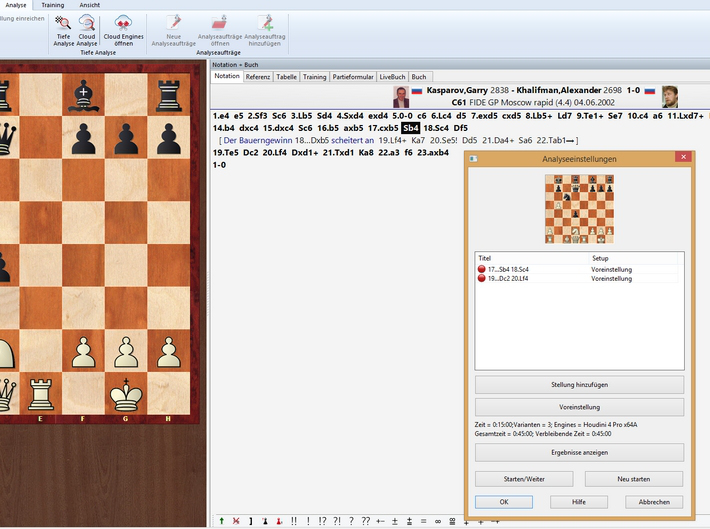

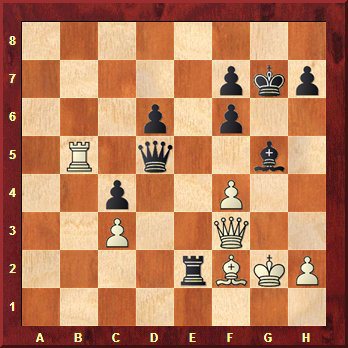

111 Chess Tacticals (47)

.

Schwarz am Zuge gewinnt

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

.

.

.

.

.

Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)

.

Hervorragende Verdeutlichung

strategischer Zusammenhänge

Thomas Binder

.

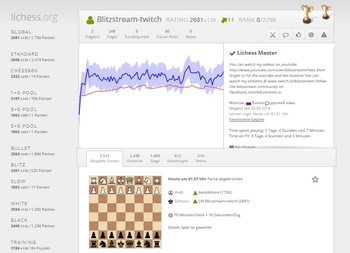

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.

Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.

Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.

Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.

Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.

Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)

Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.

Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.

Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.

Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.

Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■

Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

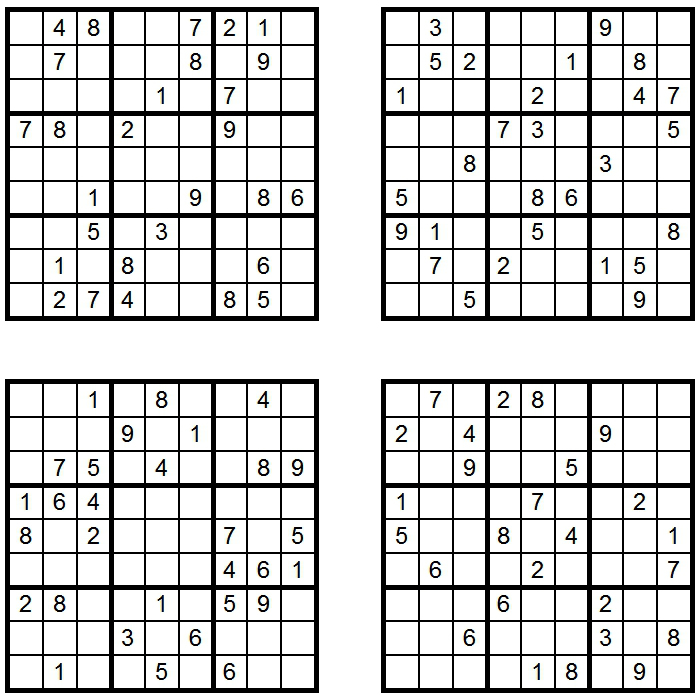

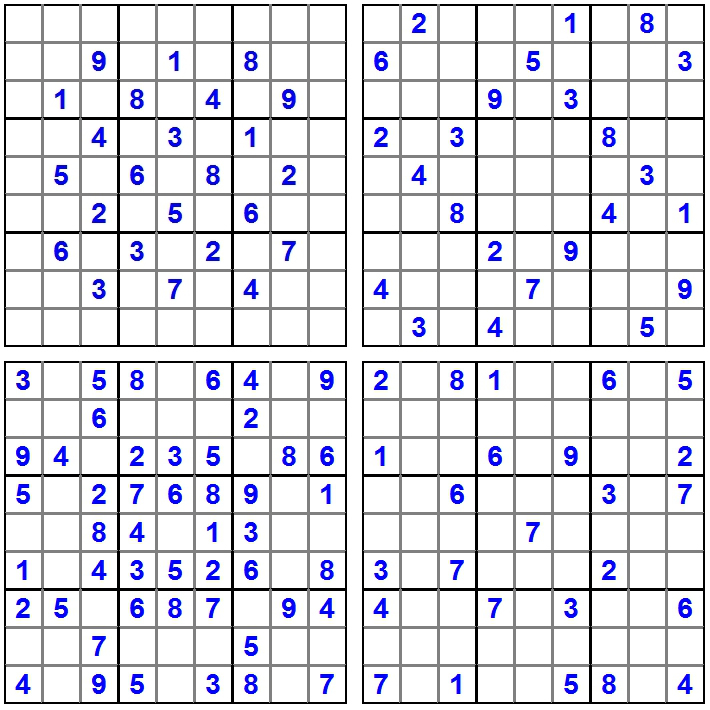

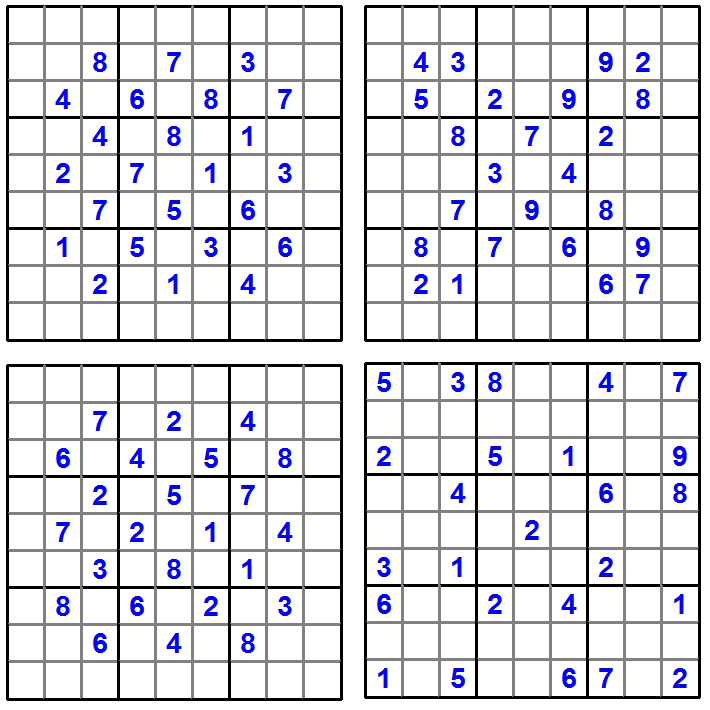

Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»

.

Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Juli 2015

.

.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin

.

Sudoku – die Regeln

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in

3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.

Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle

Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.

In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.

Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,

und diese muss rein logisch gefunden werden können.

.

Auflösung —> (more…)

.

.

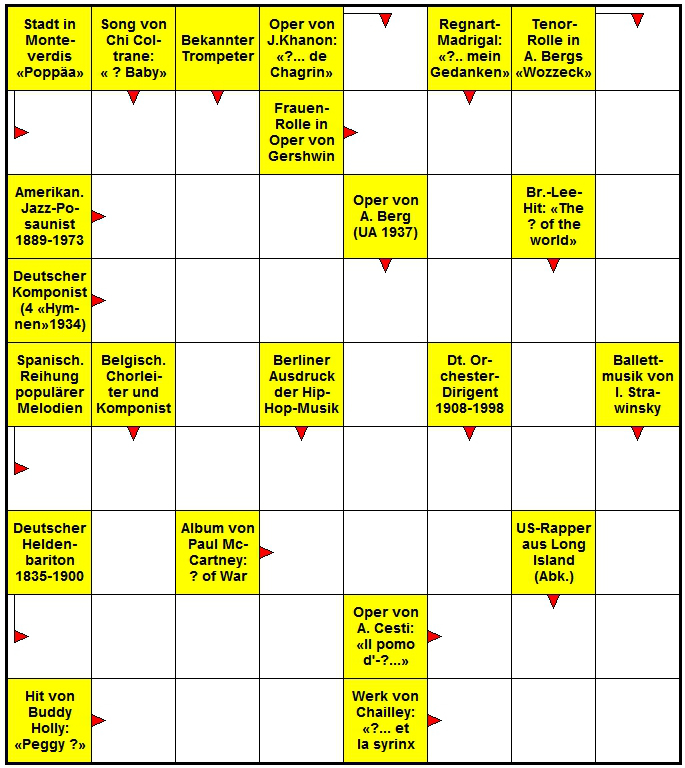

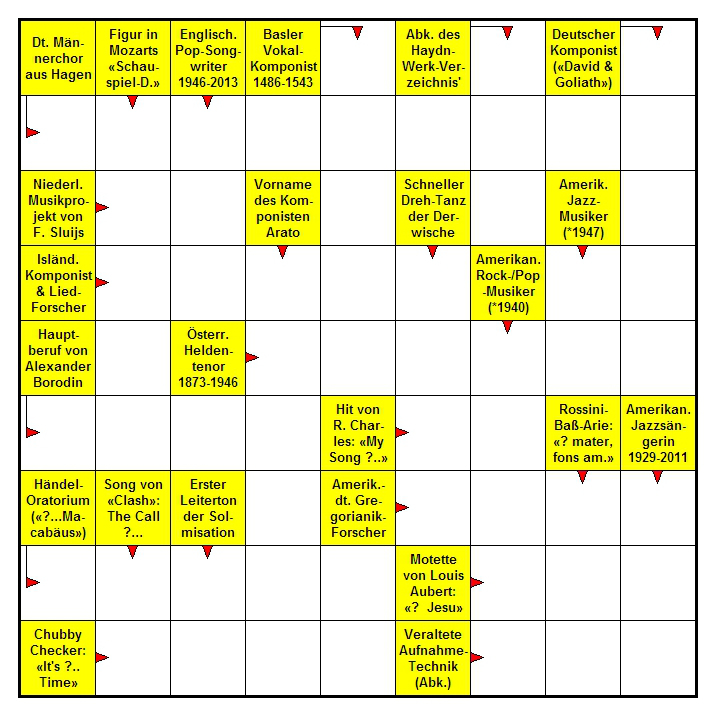

Das neue Musik-Kreuzworträtsel im Juni 2015

.

Der Buchstaben-Musik-Rätselspaß !

.

Copyright© 2015/6 by Walter Eigenmann

Rätsel ausdrucken (pdf)

Lösung: —>weiterlesen

.

.

.

111 Chess Tacticals (46)

.

Weiß am Zuge gewinnt

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

.

.

.

.

.

Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»

.

Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im April 2015

.

.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin

.

Sudoku – die Regeln

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in

3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.

Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle

Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.

In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.

Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,

und diese muss rein logisch gefunden werden können.

.

Auflösung —> (more…)

.

.

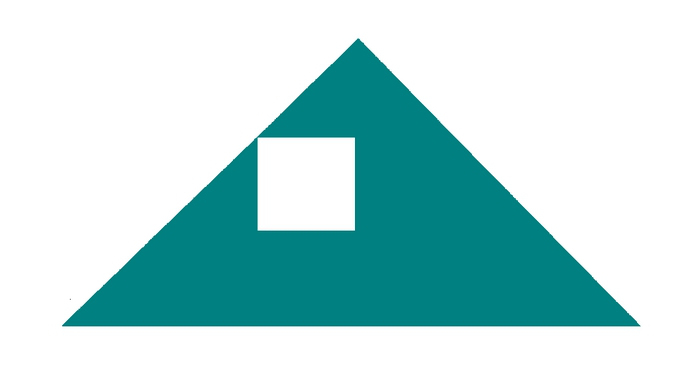

Das klassische Glarean-Tangram (50)

.

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

Lösung: —>(weiterlesen…)

.

__________________________________

.

Das Tangram-Puzzle

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.

Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.

Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…

Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.

Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)

.

Ein Beispiel

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

.

.

Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)

.

Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber

Sabine & Mario Ziegler

.

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)

Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:

Verdaustig war’s, und glasse Wieben

rotterten gorkicht im Gemank.

Gar elump war der Pluckerwank,

und die gabben Schweisel frieben.

Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.

Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.

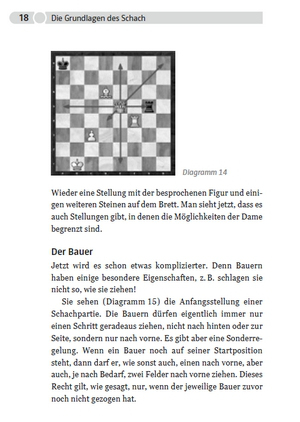

Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.

So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:

1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#

Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.

Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■

Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728

.

.

.

__________________________________

Sabine Ziegler-Staub

Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG

Mario Ziegler

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview

.

Kairos – der richtige Zeitpunkt

oder

Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee

.

Dr. Karin Afshar

.

.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)

Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.

Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.

Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)

Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.

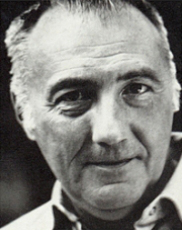

Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».

Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)

Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.

Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.

Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».

Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)

Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.

Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»

Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.

In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:

Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika

Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.

Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?

Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.

Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.

Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?

Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.

Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.

Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?

Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?

Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?

Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.

Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman

Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.

Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.

Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).

Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?

Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …

Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?

Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag

«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.

Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.

Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?

Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.

Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.

In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.

Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».

Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.

Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag

Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.

Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.

Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?

Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …

Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?

Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.

Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?

Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …

Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.

Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?

Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.

Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?

Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».

Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?

Riedo: Oh ja!

Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!

Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.

Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:

01. Wann können Sie am besten schreiben?

02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?

03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?

04. Haben Sie Freunde in Deutschland?

05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?

06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?

07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?

08. Essen Sie gerne Fisch?

09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)

10. Können Sie zeichnen?

Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!

Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■

_________________________

Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:

01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.

02. Beim Lesen.

03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.

04. Ja.

05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.

06. Orson Welles.

07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.

08. Ich bin Vegetarier.

09. Schwarz.

10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.

.

Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

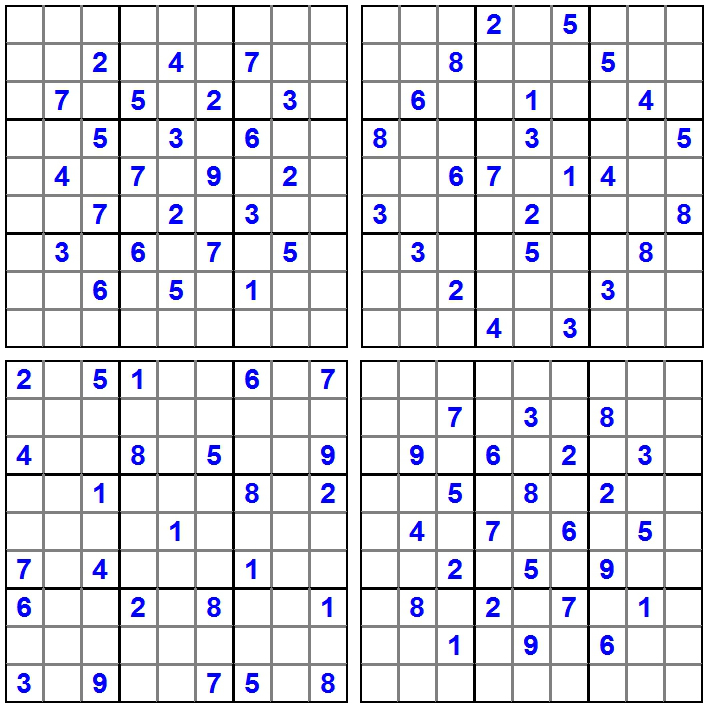

Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»

.

Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Februar 2015

.

.

.

.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin

.

Sudoku – die Regeln

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in

3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.

Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle

Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.

In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.

Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,

und diese muss rein logisch gefunden werden können.

.

Auflösung —> (more…)

.

.

Das neue Literatur-Kreuzworträtsel im Februar 2015

.

Denksport-Herausforderung für Literatur-Freunde

Copyright 2015/2 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin

.

Rätsel zum Ausdrucken (pdf)

.

Lösung: —>(more…)

.

.

.

.

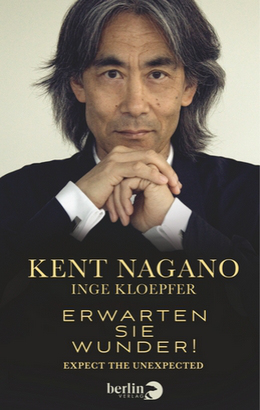

Kent Nagano (Inge Kloepfer): «Erwarten Sie Wunder»

.

Die Rettung der Klassik

Christian Busch

.

.

«Expect the Unextpected»

«Expect the Unextpected»

Die Klänge der Eröffnungskonzerte der neuen Pariser Philharmonie via ARTE noch im Ohr, weiß man in der Welt der Klassischen Musik schon lange, welche Töne angeschlagen werden müssen. Längst ist die Zeit der eitlen und sich um sich selbst und die Gründung immer neuer Plattenfirmen und Vermarktungsstrategien drehenden Stardirigenten vorbei. Boomte die Klassik in den 80er und 90er Jahren noch dank der neuen digitalen CD-Scheiben mit ihrem viel transparenteren und hörfreundlichen Klangbild, gehen die Nachfahren von Beethoven & Co. an vielen Orten längst am Stock. In den Zeiten knapper Kassen und allgegenwärtigem Multimedia-Rausch müssen die Liebhaber komplexer filigraner Orchesterkultur mitunter gesucht werden wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das Durchschnittsalter in den Konzertsälen steigt bedrohlich und degeneriert zur exklusiven Matinée für Betagte und Betuchte. Da wird ein fast 400 Millionen schweres Projekt wie das der Pariser Philharmonie, welches das städtische Orchester von seiner angestammten – nahe dem Arc de Triomphe gelegenen – Salle Pleyel vertreibt, auch schon mal in die suburbane Zone des Parc de la Villette verlagert, in die schon fast prekär zu nennende soziale Randzone, wo jüngst die Attentäter von «Charlie Hebdo» ihr Fluchtauto wechselten. Und statt der VIP-Zone legt man jetzt Wert auf ein Lernzentrum «Abteilung Education», in der kulturelle Brücken zu Schulen und bildungsfernen Schichten geschlagen werden sollen. Ist die Lage wirklich so ernst?

Stardirigent Nagano bei der Arbeit

Wirtschafts- und Sinnkrise

In dem jüngst erschienenen Buch «Expect the unexpected!» («Erwarten Sie Wunder») behandelt der amerikanische Dirigent Kent Nagano, unterstützt von der Koautorin Inge Kloepfer, mit soziologischen Sachverstand genau dieses Problem der schwindenden Stellung der klassischen Musik im Kulturleben. Aus unmittelbarer Nähe berichtet er am Beispiel von Detroit vom Niedergang der nordamerikanischen Orchesterlandschaft und den fatalen Folgen für die kulturelle Entwicklung in den Städten. Er empört sich gegen die schonungslose Ausbreitung von Materialismus, Konsumismus und reinem Utilitarismus in der westlichen Zivilisation, welche in der PISA-Studie ihren deutlichsten bildungspolitischen Niederschlag findet: Was zählt, sind Fähigkeiten, die den Menschen auf ihren funktionalen Nutzen reduzieren. Fächer wie Kunst und Musik, welche Kreativität, Vorstellungsvermögen und Inspiration fördern, kommen dort nicht vor. Dabei steht schon im Matthäus-Evangelium: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Klassik

Er zeigt an vielen Beispielen seiner langjährigen, intensiven und fruchtbaren Auseinander-setzung mit den unsterblichen Werken auf, dass die schönen Künste vor dem Hintergrund eines generellen Wertewandels in den westlichen Industrieländern eine Antwort auf die Sinnkrise darstellen: «Sie […] machen den Alltag mehr als nur erträglich. Sie inspirieren uns, öffnen den Geist. Sie helfen uns, Unbegreifliches und Unerträgliches anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, daraus Kraft zu schöpfen und nicht daran zu verzweifeln.» Dabei erweist er sich als energischer und nimmermüder Verfechter der Quellen menschlicher Inspiration., der längst begriffen hat, dass heute die wichtigste Aufgabe der Dirigenten und Intendanten nicht in der Selbstverwirklichung egoistischer Eitelkeiten besteht, sondern in der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Publikum: «Nennen Sie mich jetzt einen Träumer, einen Utopisten, wenn ich mir wünsche, dass ein jeder in seinem Leben unabhängig von Bildungsstand und Herkunft die sinnstiftende Kraft der Kunst erfahren können soll.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung!

Kindheit ohne neue Medien – dafür mit Klavier und Klarinette

So beginnt Nagano seine Ausführungen in seiner Kindheit an und erzählt von den Anfängen in Morro Bay, einem in den 50er Jahren multikulturell besiedelten Fischerdorf an der kalifornischen Pazifikküste, und von seinem ersten musikalischen Erzieher, dem Professor Korisheli. Im Vordergrund stehen dabei von Beginn an nie persönliche Erfolge, öffentliche Anerkennungen oder gar Preisverleihungen, sondern stets die ungetrübte Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, am Gemeinsinn stiftenden Konzert- oder Probenerlebnis, bei dem Konflikte und Unterschiede an Bedeutung verloren: «Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt». Welche Zeit hätte dessen nicht bedurft, so könnte man fragen – liefert Nagano hier doch einen entschiedenen Gegenentwurf zu den stets von manipulativer Sprache der Medien und leicht konsumierbarer Unterhaltungselektronik geprägten aktuellen Kultur-Landschaft. Hier und da blitzen die Erfahrungen aus seinen vielen Stationen (Lyon, Manchester, Los Angeles, Berlin, München, Montreal, Hamburg) auf, offenbart er den Lesern in eingestreuten Intermezzi seinen eigenen Zugang zu den großen Komponisten, von Bach, Beethoven und Bruckner bis zu Schönberg, Messiaen, Ives und Bernstein. Wenn er über das Rätselhafte in Beethovens achter Symphonie spricht, enthüllt sich nebenbei: Der Weg ist das Ziel, das auch ungewöhnliche Wege rechtfertigt, indem Nagano mit seinem OSM (Orchestre symphonique de Montreal) volksnah in der Eishockey-Arena Richard Strauss’ «Heldenleben» präsentiert. Abgerundet wird sein Aufruf durch die Gespräche mit Zeitgenossen wie Helmut Schmidt (Politik), Kardinal R. Marx (Kirche), Yann Matei (Literatur), Julie Payette (Wissenschaft) und William Friedkin (Film). Was letzterer über Beethovens Symphonien sagt, gilt für die ganze Klassik: «Wer einmal […] die Tiefe der Musik erahnen konnte, wird sich ein Leben lang nach dieser Erfahrung sehnen. Es wird ihn immer wieder dorthin zurückziehen.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung! ■

Kent Nagano (Inge Kloepfer): Erwarten Sie Wunder – Expect the Unexpected, Berlin Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3827012333

.

.

.

.

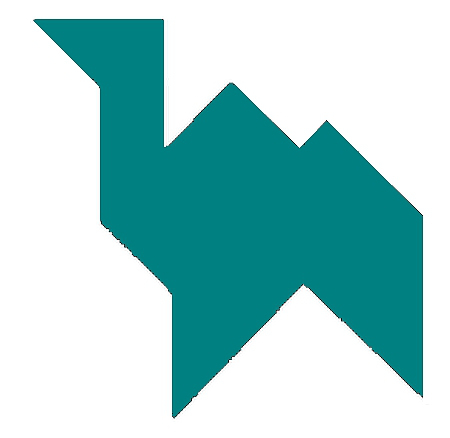

Das klassische Glarean-Tangram (49)

.

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

Lösung: —>(weiterlesen…)

.

__________________________________

.

Das Tangram-Puzzle

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.

Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.

Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.

Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…

Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.

Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)

.

Ein Beispiel

Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur

.

.

.

111 Chess Tacticals (45)

.

Schwarz am Zuge gewinnt

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■

.

.

.

.

.

Das Januar-Streichholzrätsel im «Glarean Magazin»

.

Legen Sie eines der Streichhölzer so um, dass die Gleichung stimmt

.

Lösung: —>(more…)

.

.

Weitere Streichholz-Rätsel im Glarean Magazin

.

.

.

.

«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.

.

«Stand vf, stand vf, du sele min»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.

Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.

Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

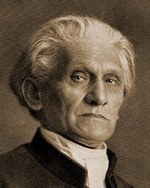

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)

Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur

Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.

Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■

Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD

.

.

.

.

Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»

.

Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Dezember 2014

.

.

.

.Copyright 2014 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin

.

Sudoku – die Regeln

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in

3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.

Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle

Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.

In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.

Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,

und diese muss rein logisch gefunden werden können.

.

Auflösung —> (more…)

.

.

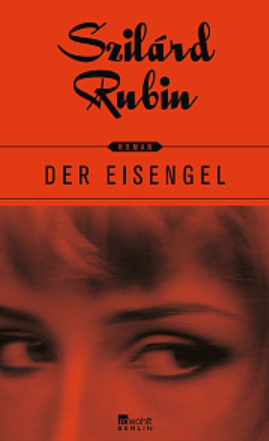

Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)

.

Die Vampirin von Törökszentmiklós

Günter Nawe

.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.

Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.

Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Rubin Szilárd (1927-2010)