Zum 10. Todesjahr von Grete Weil

.

«Eine schlechte Hasserin»

Über die jüdische Schriftstellerin Grete Weil

Peter Ahrendt

.

«Je weiter Auschwitz entfernt ist, desto näher kommt es, die Jahre dazwischen sind weggewischt. Auschwitz ist Realität, alles andere Traum. Nicht Mauthausen, wo Waiki ermordet wurde und ich mit ihm. Das Entsetzen hat sich vom eigenen Schicksal verlagert auf das der vielen. Auschwitz ist Chiffre, kein Ort auf der Landkarte.

Meine Nerven reagieren auf jede Gewalt, Menschen, ihre Mörder, eine sadistische Meute beamteter, uniformierter Peiniger. Eltern, die ihre Kinder quälen, Eheleute, die sich langsam erwürgen, Gemetzel mit Bajonetten, Peitschen, Elektroden, Wörtern, in Folterkammern und guten Stuben. Es verfolgt mich.»

.

«Es verfolgt mich»

So steht es in einem Buch, das ich vor einigen Jahren, und mit dringlicher Leseempfehlung, geschenkt bekam: in Grete Weils Roman «Generationen».1

Dieses Buch beeindruckte und bewegte mich derart, dass ich daraufhin alle weiteren Bücher der Weil las und begann, mich mit Leben und Werk der Autorin zu beschäftigen, einer Autorin, die nur ein Lebensthema hat: Die Judenverfolgung (ihr eigenes Schicksal), den Faschismus und die Nichtaufarbeitung der Vergangenheit durch die Deutschen. Ein Thema, das sie immer erneut gestaltete, in einfacher, klarer, oft stakkatohafter Sprache, unbeschönigt, aber nicht unschön.

Grete Weil wurde 1906 in Rottach-Egern am Tegernsee als Margarete Elisabeth Dispeker geboren, Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie, und verlebte nach ihren eigenen Worten eine unendlich glückliche Kindheit, verwöhnt und verhätschelt. Sie studierte Germanistik in Berlin, München und Frankfurt/M, begann zu schreiben, denn Schriftstellerin zu werden war ihr eigentliches Lebensziel schon früh, und heiratete 1932 den Dramaturgen der Münchner Kammerspiele Edgar Weil, dem sie 1936 nach Holland ins Exil folgte.

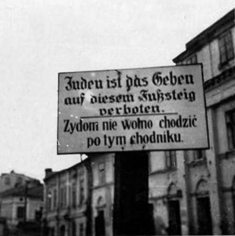

Dort arbeitete sie zunächst als Portrait-Photographin. Als die Niederlande kapitulierten (1940), versuchten sie und ihr Mann nach England zu fliehen, aber der Versuch misslang. 1941 wurde Edgar Weil auf der Straße verhaftet und im KZ Mauthausen ermordet. Grete Weil meldete sich zur Arbeit beim jüdischen Rat in der «Schouwburg» in Amsterdam, dem Sammellager für die zur Deportation bestimmten Juden, als Selbstrettung und um nach Kräften die Deportationen zu behindern und zu verzögern. Im Herbst 1943 tauchte sie jedoch bei Freunden unter und überlebte.

Das Vernichtungslager Auschwitz (BBC & NDR 2005 / Ausschnitt)

(Weitere Auschwitz-Filmdokumente bei Youtube)

.

Aussöhnung ohne Vergessen

Nachdem die Deutschen den Juden 1941 die Staatsbürgerschaft aberkannt hatten, war auch Grete Weil staatenlos geworden, und da die Alliierten nach dem Krieg keine Staatenlosen nach Deutschland ließen, ging sie 1947 heimlich über die grüne Grenze in die Heimat zurück, in das trotz allem geliebte Land. Immer hatte sie sich als Deutsche gefühlt, denn ihre Sprache und ihre Kultur waren deutsch. Sie söhnte sich aus mit diesem Land und diesem Volk, aber ohne zu vergessen oder zu verdrängen. Ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Leidensgenossen blieb ihr gegenwärtig und wurde das Thema ihrer nun im fortgeschrittenen Alter wieder aufgenommenen literarischen Produktion: «Zwölf Jahre nicht geschrieben, in der Zeit, die entscheidet, in der man die besten Einfälle hat und die meiste Kraft. Nach dem Krieg schreibe ich ein paar Bücher. Sie handeln von Krieg und Deportation. Ich kann von nichts anderem erzählen. Der Angelpunkt meines Lebens.»2

.

Ans Ende der Welt

«Ans Ende der Welt»3 hieß ihr erstes Buch, das 1949 in Berlin erschien. Diese Erzählung ist eine Darstellung ihrer Erfahrungen in der Schouwburg. Hier sind hunderte von Menschen jeden Alters zusammengepfercht in Erwartung ihres Schicksals, so auch ein Universitätsprofessor mit Frau und Tochter, einer der nur sehr langsam begreift, dass den Nazis seine soziale Stellung, seine Verdienste nichts bedeuten, dass auch er nur eine Nummer in den Listen ist, einer von vielen, die sterben müssen. Beklemmend ist diese Schilderung der Atmosphäre von Angst, Verzweiflung, Hoffnung auch, an die sich die Verlorenen klammern, und anrührend die Begegnung der Tochter Annabeth mit dem Jungen Ben und ihre erste scheue Liebe im Angesicht des nahen Todes.

Dieses Buch wurde zwar von einem Albert Ehrenstein als «knappes Meisterwerk» bezeichnet, «eine einfache, herzergreifende Geschichte von Liebe und Tod, die viele kennen sollen, kennen müssen …»4, aber ein Erfolg war es nicht, kaum jemand wollte nach dem Krieg etwas wissen von diesen Dingen, man war beschäftigt damit Neues aufzubauen und das Alte zu verdrängen.

Aber die Weil schrieb weiter. Nachdem sie ihren Jugendfreund, den Opernregisseur Walter Jockisch wiedergefunden hatte, (den sie 1960 heiratete), entstand zunächst, zusammen mit ihm, das Libretto zu Hans Werner Henzes Oper «Boulevard Solitude», die 1952 in Hannover uraufgeführt wurde, sowie der Text zu Fortners Pantomime «Die Witwe von Ephesus» (Uraufführung in Berlin 1952). Sie übersetzte Bücher aus dem Englischen (Durrell, Aiken, Buchanan, Hawkes) und Holländischen (J. Brouwers), textete Kurzfilme, besprach Bücher im Funk, und bevor ihr nächstes Buch erschien, verging Zeit. Aber sie hatte sich keineswegs abgefunden mit der praktizierten «Vergangenheitsbewältigung» der Deutschen. Sie bestand weiter darauf, über die deutsche Schande nachzudenken, zu reden, zu schreiben.

.

Schonungslose Offenheit

Und sie tat es mit schonungsloser Offenheit in dem 1963 erschienen Roman «Tramhalte Beethovenstraat»5, in dem sie abermals ihre Holland-Erlebnisse zu verarbeiten sucht. Indem sie hier einen jungen deutschen Journalisten zum Protagonisten macht, der 1942 als Berichterstatter in Amsterdam Zeuge der Judendeportationen wurde, bemüht sie sich um etwas objektivierende Distanz.

Aber auch er will nach dem Krieg nicht vergessen, sich nicht arrangieren, sondern versucht auf einer Reise in die Vergangenheit mit sich und seinen Erinnerungen ins Reine zu kommen. Ein aufwühlendes Buch, das ergreift und angreift, keine gemütliche Lektüre, «in einer Prosa von großer Schlichtheit und Wärme, Direktheit und Kraft, wie man sie selten findet»,6 wie Martin Gregor-Dellin schrieb.

1968: «Happy, sagte der Onkel»7 – drei Impressionen aus Amerika, auch dort wieder das ständige Thema. Die Titelerzählung schildert einen Besuch bei Verwandten, die der Vernichtung im Dritten Reich entronnen, die Vergangenheit völlig verdrängt haben und als 150prozentige Amerikaner jede Erinnerung daran weit von sich weisen. Sie haben sich rührend in ein Ghetto aus Nichtwissenwollen, Nichtanrühren zurückgezogen, eine Haltung, die Grete Weil bitterem Spott anheimgibt. In der zweiten Skizze («Gloria Halleluja») besucht sie Harlem, ein Ghetto von heute, in dem sie mit Hass und Ablehnung konfrontiert wird. Es gibt keine Solidarität der Unterdrückten und Verfolgten, wenn sie verschiedener Hautfarbe sind. Schließlich eine Touristenreise nach Mexiko, ins aztekische Chichen-Itza, auch das eine Schädelstätte, für die Weil eine Parallele zu Auschwitz, und dort begegnet sie einem SS-Schergen wieder (oder glaubt ihm zu begegnen), der jetzt als Fremdenführer tätig ist. Anlass zu einer Selbstbefragung, einem nochmaligen Durchleben der schlimmen Vergangenheit («B sagen»). Später notiert sie: «Ich verstehe jeden, habe eine Geschichte geschrieben, in der ich mich mit einem SS-Mann identifiziere, wir haben beide überlebt, sind beide schuldig»8.

.

Schuld des Überlebens

In ihrem letzten Buch, mit dem bezeichnenden Titel «Spätfolgen» setzt sie sich in kleinen Erzählungen nochmals mit dem Weiterwirken des Entsetzlichen und mit der Scham des Überlebenden auseinander. Da ist jenes jüdische Mädchen, das dem Nazi-Morden entkommt, auf einer Reise durch das heutige Deutschland einen Autounfall erleidet und stirbt, weil sie sich von keinem deutschen Arzt anfassen lassen kann («Don’t touch me»). Oder jener Mann, der nach Italien zurückkehrt, an die Orte einstigen Glücks mit der in Sobibor vergasten Bella und sich dort erschießt, weil er sich als Überlebender schuldig fühlt. («Das Schönste der Welt»). Der Band enthält auch eine Neufassung von «Happy, sagte der Onkel» («Das Haus in der Wüste»), die im wesentlichen eine Straffung darstellt, eine strengere, knappere Form; diese Bearbeitung zeigt, dass Grete Weil auch gerade an dieser Geschichte über Verdrängung und Arrangierung viel gelegen war.

1970 starb auch Walter Jockisch, und Grete Weil, jetzt 64 Jahre alt, allein, nicht mehr gesund, noch heimgesucht von den Gespenstern der Vergangenheit, schrieb jenen Roman, der 1980 ihren künstlerischen Durchbrach brachte: «Meine Schwester Antigone».

In Aufzeichnungen einer alten Frau, die minuziös ihren Tagesablauf notiert, ihr Leben allein, ihr Leiden an der Einsamkeit, die sie doch auch braucht, ihr Leiden am Alter, das sie doch mit verbissenem Stolz trägt, und ihr Ringen mit dem unfertigen und nie vollendeten Antigone-Stoff.

Die sophokleische Heldin, die sie beschäftigt und verfolgt, sieht sie als Ebenbild, aber auch als Gegenpart, dessen Handlungen sie in unzähligen Gedankenspielen analysiert und interpretiert, immer in Bezug auf sich selbst. Antigone aber auch als rebellische Verkörperung einer Jugend, «die uns nicht die kleinste Ausflucht erlaubt, diese Welt noch in Ordnung zu finden»9, einer Jugend, für die die Autorin Verständnis und Zuneigung empfindet.

Immer wieder sind da auch die Erinnerungen an ihre toten Ehemänner, auch an ihren verschwundenen Hund, den einzigen verbliebenen Gefährten, vor allem aber an die furchtbare Vergangenheit, die Verfolgung, die Zeit im jüdischen Rat in Amsterdam, die unvermittelt in die Gegenwartsschilderungen eingefügt und damit selbst zur ständigen Gegenwart werden. Noch nie wurden zudem die Probleme des Alterns, die Einsamkeit wie der Kampf um eine würdiges sinnvolles Dasein so eindringlich beschworen.

.

Verschachtelte Zeitebenen

Am Ende werden die Zeitebenen immer stärker verschachtelt, durchdringen sich Erinnerungen der Autorin, die Identifizierung mit Antigone, die Gegenwart, die Kindheit, die hypothetischen Erlebnisse so stark, dass sie fast untrennbar werden. Letztlich wird die Erzählerin nicht damit fertig, dass sie hingenommen hat, nicht wie Antigone aufgestanden ist und um den Preis des Untergangs ein Zeichen der Revolte gegeben hat.

Eingefügt in dieses Buch ist ein furchtbares Dokument: 20 Seiten eines Augenzeugenberichts über die «Auflösung» des Juden-Ghettos Petrikau (Piotrkow) 1943, den Friedrich Hellmund geschrieben hatte, ein lettischer Autor, 1945 in Polen vermisst. Hier wird nüchtern-sachlich, aber mit brutaler Deutlichkeit vorgeführt, was sich hinter so leicht zu handhabenden Vokalen wie «Ghetto-Auflösung» und «Endlösung» verbirgt: die Bestie Mensch in geradezu unvorstellbarer Form. Dieses Dokument macht mit einem Schlag auch dem letzten Zweifler klar, warum die Weil nicht vergessen kann, nicht vergessen will, und warum sie das Erschießungskommando hinter sich spürt, wenn sie Erde im Garten aushebt, um Blumen zu pflanzen, warum sie Sympathie hat mit der verfolgten «Sympathisantin».

Das Buch war, wie gesagt, ein Erfolg. «Der späte Erfolg tut gut. Der späte Erfolg tut weh», schrieb sie, «der Preis war zu hoch. Ich bin Zeuge, und als Zeuge muss ich aussagen. Und dieser Zwang hat mir Kraft gegeben durchzuhalten. Viele Jahre wollte es niemand hören, aber das ist anders geworden.»10

Die Offenheit einer nachgewachsenen Generation für die längst überfällige Beschäftigung mit der jüngeren deutschen Geschichte trug sicher zum Erfolg auch des nächsten Buches bei, jene «Generationen» von 1983. Hier wird der Versuch einer Wohngemeinschaft dreier unterschiedlicher Frauen geschildert: Einer älteren, die Autorin mit der schweren Hypothek der Verfolgten und Gedemütigten, einer Jungen und einer Frau mittleren Alters, beide ohne diese Erfahrungen,aber mit eigenen Problemen und auch mit einem gewissen rücksichtslosen Egoismus. Der Versuch dieses Zusammenlebens verschiedener Generationen scheitert, an Missverständnissen, Empfindsamkeiten, Rivalitäten. Die Junge sucht ihren eigenen Weg, eine Arbeit, in der sie sich verwirklichen kann, die mittlere ist eine einzelgängerische Künstlerin, und alle führen in wechselnden Konstellationen einen Kampf um Wärme, Verstehen, Freundschaft, wozu letztlich keiner fähig ist, weil jeder mit seinem Geschick auf einer Insel lebt.

Auch dies wieder ein Tagebuch (in dem übrigens die Entstehung der «Antigone» verfolgt werden kann), und eigentlich ein sehr ähnliches Buch, doch neu aufgerollt, neu gespiegelt, der Einsamkeit dort ein Versuch von Gemeinschaft hier gegenübergestellt, stets im Schatten der Vergangenheit.

.

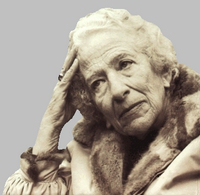

Keine Wehleidigkeit

Ohne Wehleidigkeit schreiben gegen das Vergessen: Grete Weil 1998 an der 10-Jahr-Feier der Stiftung «Weiße Rose»

Aber hier, wie immer bei der Weil, fehlt jede Wehleidigkeit, jede Larmoyanz, immer bleibt sie nüchtern, von großer, harter Aufrichtigkeit, schonungslos auch sich selbst gegenüber. Und nochmals, nach einem Herzinfarkt und einem schweren Schlaganfall schafft sie es, einen Roman, den «Brautpreis» zu schreiben. Hierin liest man: «Herrlich, dass du wenigstens schreiben kannst. Nein, es ist nicht herrlich, kein bisschen. Es ist eine gewaltige Anstrengung. Die dauernde Furcht, es nicht mehr zu können. »11

In diesem Buch entdeckt die Weil ein neues Thema für sich, steigt sie tief hinab in die jüdische Geschichte; sie, die niemals eine jüdische, nur eine deutsche Identität in sich entdecken konnte, wird hier zu Michal, Tochter des Königs Saul und erste Frau König Davids, auch sie nun eine alte Frau, die ihr langes kummervolles Leben berichtet. Dann aber spricht auch wieder die Autorin selbst: Ein Dialog über die Zeiten hinweg, zwischen einer Jüdin am Anfang und einer am Ende der Geschichte. «3000 Jahre liegen dazwischen. Eine lange Zeit zur Einsicht, doch geändert hat sich nicht viel.»12

.

Zum ersten Mal in Israel

Um ihr Buch schreiben zu können, ist sie, die immer gern und viel reiste (bis nach Ladakh und Nepal!), endlich auch nach Israel gefahren, zum ersten Mal in ihrem Leben, denn sie hatte bislang wohl immer Angst vor ihren Emotionen, eine Angst, die sich dann als unbegründet erwies. Das Land erschien ihr fremd, vermittelte ihr nicht das Gefühl nach Hause zu kommen; wohl aber empfand sie eine Zärtlichkeit für Land und Bewohner und hoffte, wenn auch zweifelnd, dass es gut gehen möge mit ihnen.

Eine Skepsis, geboren aus leidvoller Erfahrung und aus einer leidvollen Geschichte voll Blut und Gewalt, wie sie auch in dieser Erzählung berichtet wird. Aber Michal, diese Stimme aus ferner Vergangenheit setzte die Hoffnung auf eine künftig bessere, menschlichere Welt und ahnte doch nicht, welches Schicksal ihrem Volk noch bevorstand. Grete, die andere Stimme, hat dieses Schicksal durchlebt und überlebt und muss mit dieser Wunde leben; dennoch ist sie bereit zu vergeben. Ein Buch von großer Trauer und großer Menschlichkeit.

In den «Spätfolgen» wird dann ein resignierter Ton hörbar: «Über vierzig Jahre lang habe ich mir eingebildet ein Zeuge zu sein, und das hat mich befähigt so zu leben wie ich es getan habe. Ich bin kein Zeuge mehr. Ich habe nichts gewusst. Wenn ich Primo Levi lese, weiß ich, dass ich mir ein KZ nicht wirklich vorstellen konnte. Meine Phantasie war nicht krank genug.»13

Primo Levi hat sich wie andere, die das KZ überlebten: Jean Améry, Bruno Bettelheim, Paul Celan später das Leben genommen, und was schon zuvor gelegentlich bei Grete Weil anklang, wird hier nochmals sehr deutlich: das Schuldgefühl der Davongekommenen gegenüber den Opfern des Nazi-Terrors.

Für den «Brautpreis» und für ihr Lebenswerk erhielt Grete Weil 1988 den mit 20’000 DM dotierten Geschwister-Scholl-Preis. In ihrer Dankrede erklärte sie, dieser Preis sei der einzige, den sie sich immer gewünscht habe, denn er gelte nicht nur der Literatur, sondern auch der Gesinnung, und da glaube sie ihn im Sinne von Hans und Sophie Scholl mit Recht annehmen zu dürfen.

«Ich, die Spätgeborene», schreibt sie in dem Roman, «muss mit dem Wissen um Auschwitz mein Leben zu Ende bringen, es wird mich quälen bis zum letzten Atemzug.»14

Aber, auch das sagte sie einmal in einem Interview, hassen könne sie nicht: «Ich bin wohl eine schlechte Hasserin.» ■

1 Grete Weil, Generationen, Roman, Berlin: Volk und Welt, 1985

2 Grete Weil, Meine Schwester Antigone, Roman, Zürich/Köln: Benziger, 1980

3 Grete Weil, Ans Ende der Welt, Erzählung, Berlin: Volk und Welt, 1949

4 zitiert nach G. Weil, Ans Ende der Welt

5 Grete Weil, Tramhalte Beethovenstraat, Roman, Wiesbaden: Limes, 1963

6 zitiert nach G. Weil, Tramhalte Beethovenstraat

7 Grete Weil, Happy sagte der Onkel, Wiesbaden: Limes, 1968

8 G. Weil, Antigone

9 G. Weil, Antigone

10 G. Weil, Generationen

11 Grete Weil, Der Brautpreis, Roman, Zürich/Frauenfeld: Nagel&Kimche, 1988

12 G. Weil, Der Brautpreis

13 Grete Weil, Spätfolgen, Erzählungen, Zürich/Frauenfeld: Nagel&Kimche, 1992

14 G. Weil, Der Brautpreis

(Dieser Beitrag von Peter Ahrendt stammt aus dem Jahre 1994)

_______________________________

Peter Ahrendt

Peter Ahrendt

Geb 1940 in Penzlin/D, bis 2005 Konzern-Betriebsprüfer, Prosa-, Lyrik- und essayistische Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Mitglied der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser GASL und der Fritz-Reuter-Gesellschaft, lebt in Norderstedt/D

.

.

.

.

.

Themenverwandte Links

Weiße Rose – Boulevard Solitude – Jugendliche erinnern an Auschwitz-Opfer – Was hatte Gott in Auschwitz verloren – Auschwitz: Nie wieder – Weshalb Oswiecim nicht Auschwitz ist – Auschwitz war auch meine Stadt – Sima Vaisman: In Auschwitz – Erziehung nach Auschwitz

1 comment