Guy Wagner: «Die Heimkehr» (Gustav Mahler)

.

Das Künstlerleben als Schlüssel zum Verständnis des Werkes

Christian Busch

.

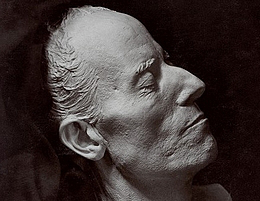

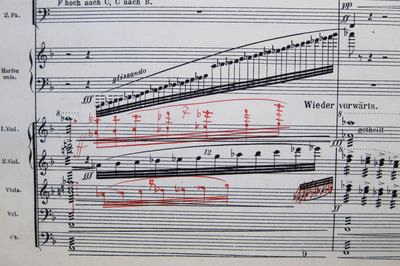

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

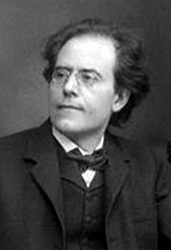

100 Jahre nach seinem Tod haben die Werke von Gustav Mahler nichts von ihrer Aktualität und Wirkung auf den modernen Menschen eingebüßt, scheinen mehr als zuvor unsere innersten Ängste und Sehnsüchte zu berühren. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum ist das Leben so leidvoll? Wie schwer ist meine Krankheit? Wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meiner Angst vor dem Tod um? Wo finde ich Trost, Gnade oder gar Erlösung? Gründe genug, den tönenden Kosmos des letzten großen Symphonikers in Worte zu fassen und sich mit seinem Leben und Werk auseinander zu setzen, wie dies Guy Wagner in seinem Roman «Die Heimkehr» getan hat.

Am 8. April 1911 bricht der schwerkranke Gustav Mahler zu seiner letzten großen Reise von New York über Paris/Neuilly nach Wien auf. Die – tagebuchartig protokollierten – letzten 40 Tage schildern (immer wieder unterbrochen durch Rückblenden, Briefe, Aussagen von Zeitzeugen und Verweise auf sein Werk) seine Heimkehr nach Wien, wo der Todkranke seine letzte Zufluchtstätte sucht. «Da ziehen die blassen Gestalten meines Lebens wie der Schatten längst vergangenen Glücks an mir vorüber, und in meinen Ohren erklingt das Lied der Sehnsucht wieder.» Wie ein Film zieht sein Leben noch einmal in seinen Höhen und Tiefen an ihm vorüber, bis er am 18. Mai im Alter von 50 Jahren an einer unheilbaren bakteriellen Herzerkrankung in Wien stirbt, Endstation eines von vielen Zweifeln, Anfeindungen, Schicksalsschlägen und einigen wenigen Triumphen und Stunden des Glücks geprägten Lebens.

Nicht erst die tiefenpsychologische Analyse von Siegmund Freud hatte die Frage aufgeworfen: War die problematische Verbindung mit Alma («Ach Almschili!») richtig? Jene fast 20 Jahre jüngere, höchst attraktive Tochter eines Wiener Malers, deren Lebensfreude ihn, den Hofoperndirektor auf dem Gipfel seiner Karriere, beseelte und der er mit dem Adagietto aus der Fünften eine Liebeserklärung machte; die er sich – in seiner körperlichen Defizienz und im Hinblick auf seine Kunst und Aufgaben – zu bändigen gezwungen sah. Sogar das Komponieren verbot er ihr. Darf es ihn da wundern und schmerzen, wenn sie sich – und nicht zum ersten Mal – zu einem jüngeren (Walter Gropius) hingezogen fühlt?

Erinnerungen werden wach an die Uraufführungen seiner Werke, in denen Mahler gelebt hat wie kein zweiter («Erfahrenes und Erlittenes… Wahrheit und Dichtung in Tönen»), besonders an die triumphale Aufführung der Achten Symphonie in München (1’000 Mitwirkende), wo er vor illustrem und zahlreichem Publikum einen strahlenden Erfolg erlebt – warum gab es von diesem Momenten so wenige? Was bleibt von der Liebe zur Erde und den Menschen in all diesen Machtkämpfen, politischen Intrigen und antisemitischen Hetzkampagnen – vor allem in der feinen Wiener Hofgesellschaft – übrig?

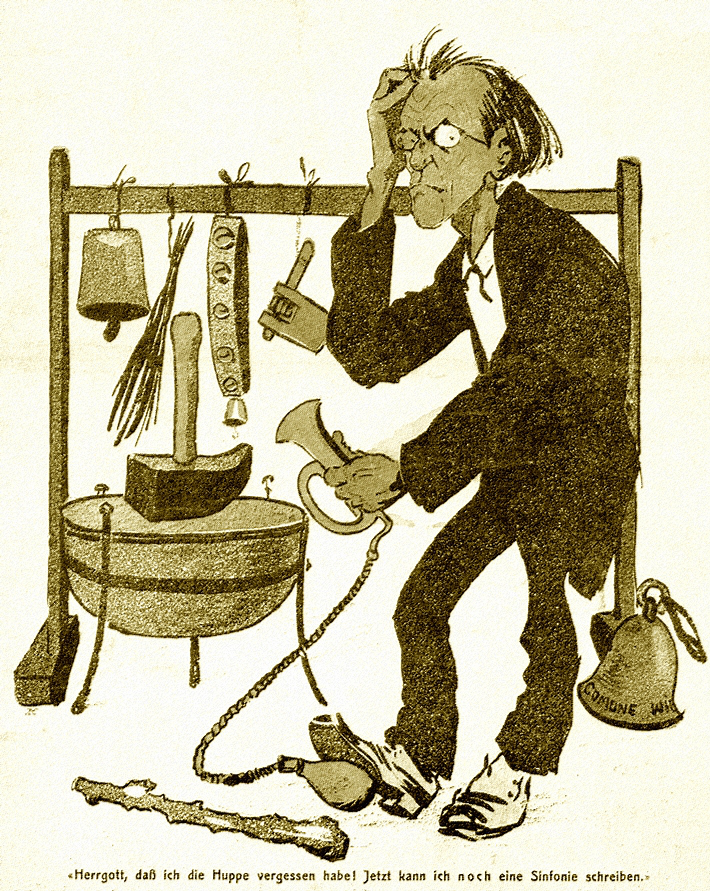

Was bedeuten die Hammerschläge in seiner Sechsten Symphonie, die Schicksalsschläge, die ihn ereilen? Seine Herzschwäche, das Fremdgehen von Alma, der grausame Tod seines Kindes Putzi (Kindertotenlieder), «warum?».

In Guy Wagners konsequent Krankheits- und Lebensgeschichte symmetrisch kontrastierender Darstellung gelingt weit mehr als nur ein biographischer Roman: eine sorgfältiger Spiegel der Jahrhundertwende. Der Stand der Medizin, Dualismus, Jugendstil, Neoromantik, Expressionismus, Psychoanalyse, absolute Musik und Antisemitismus finden ihren Niederschlag in der Sprache der zu Wort kommenden Personen, nicht zuletzt der Sprache der häufig zitierten Werke Mahlers. Parallel dazu werden die Frauenbeziehungen, die Stationen seiner Karriere bis zu den Wurzeln seiner familiären Herkunft (die leidende Mutter, der brutale Vater, die sterbenden Geschwister) sichtbar.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman «Die Heimkehr» mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft. Wagner zeichnet Mahler dabei nicht als den Prototyp einer dekadenten Künstlerexistenz, wie sie durch Thomas Manns berühmte Novelle «Der Tod in Venedig» (1911) und auch später durch Luchino Viscontis kongeniale Verfilmung derselben – untermalt durch Mahlers Dritte und Fünfte – genährt wurde, sondern als den eigenständigen, sich radikal zu seiner Individualität bekennenden Künstler. Es bleibt mehr als eine Ahnung von dem, «in welche Hände die geniale Veranlagung eines jungen Menschen gelegt war, und was im Laufe dieses Lebens das Genie noch werde erleiden müssen.» (Nathalie Bauer-Lechner) ■

Guy Wagner, Die Heimkehr – Vom Sterben und Leben des Gustav Mahler, Rombach Verlag, 350 Seiten, ISBN 978-3-7930-9665-8

.

.

.

Gustav Mahler: «Sinfonie Nr. 3 in d-moll» (Jonathan Nott)

.

Solides Interpretieren, aber ohne Leidenschaft

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

«Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.

«Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.

Ein anderer Zusammenhalt wird durch die inhaltliche Grundidee des Werkes gegeben. Mahler will mit seiner Symphonie ein Spiegelbild der Welt schaffen: «Nun denke Dir ein so großes Werk, in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt – man ist, sozusagen, selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt.» Diese aus dem Arbeitssommer 1896 an seine Geliebte Anna von Mildenburg gerichteten Zeilen zeigen, dass sich Mahler zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Schöpfer seines Kunstwerkes verstand, sondern als Teil des großen Ganzen, als Esoteriker, als Medium in einem rekreativen universellen Prozess. Und eben jener Prozess sollte durch die dritte Symphonie in Kunst gegossen werden.

Damit der Prozess der parallelen Neu- und Wiederschaffung der Welt für den Hörer durchschaubar wird, stellt Mahler den einzelnen Sätzen zunächst Titel voran und gibt während der Kompositionen immer wieder ausführliche Deutungsansätze preis. Der grundsätzliche Aufbau ist klar. Das Werk ist «eine in allen Stufen der Enwicklung in schrittweiser Steigerung umfassende musikalische Dichtung. Es beginnt mit der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes», schreibt der Komponist und präzisiert diese «Stufenleiter» folgendermaßen: 1. Satz: «Einleitung: Pan erwacht/folgt sogleich/Nro. I Der Sommer marschiert ein/(,Bacchuszug‘)»; 2. Satz «Was mir die Blumen ([Nachtrag]: auf der Wiesen) erzählen»; 3. Satz «Was mir die Thiere/im Walde/erzählen»; 4. Satz «Was mir der Mensch erzählt»; 5. Satz «Was mir die Engel erzählen»; 6. Satz «Was mir die Liebe erzählt».

Diese im Autograph vermerkten Satzbezeichnungen hat Mahler allerdings wieder verworfen, wohl wissend, dass sie für die Kritik ein gefundenes Fressen sein würden. Und recht hatte er; Bis heute macht die Vorstellung, dass Mahler hier eine in der (göttlichen) Liebe gipfelnde Kosmologie entworfen haben könnte, vielen Exegeten Schwierigkeiten. Schließlich wird Mahlers Werk gern von hinten her verstanden, also von der Neunten bis zur Vierten rückwärts, und da entpuppt sich der Komponist ja eher als Meister der Bruchs, des Risses, der sich durch die Conditio humana zieht. Und dann in der Dritten so ein süßlich-seliges, ja «affirmatives» Ende, so ein verklärend-hymnischer Ausblick? Vielen Hörern erscheint dies als peinliches Scheitern auf hohem Niveau. Man möchte am liebsten wegobjektivieren, was durchaus subjektiv gemeint ist, und zwar so, wie es Hans Heinrich Eggebrecht in seinem Mahler-Buch so trefflich formuliert: Laut Eggebrecht ist das Wort «mir» innerhalb der Satzbezeichnungen das für das Verständnis des Werkes entscheidende, denn durch dieses wird deutlich, dass «das Ich des Komponisten, sein subjektives Empfindungsleben, zum Medium der Erzählung objektiviert ist: Was die Musik mitteilt, ist das durch ein Ich hindurchgegangene Sich-Erzählen der Welt – […].»

Doch heute begegnet der Hörer der Dritten nicht mehr über die Titel; Wir wissen zwar, dass es sie gab, müssen aber eigenständig zu einem Verständnis finden. Tatsächlich darf vermutet werden, dass Mahler auch während der Komposition seiner späteren Werke Titel im Kopf herumspukten, die er uns aber vorenthält, wie er abermals Natalie Bauer-Lechner während der Arbeit an der Vierten verrät: «Von einer Benennung des Werkes in den einzelnen Sätzen, wie in früheren Zeiten, will Mahler nichts mehr wissen. ‚Ich wüßte mir wohl die schönsten Namen dafür, doch werde ich sie den Trotteln von Richtenden und Hörenden nicht verraten, daß sie sie mir wieder aufs albernste verstehen und verdrehen.»

Nun hat sich einer der gegenwärtig interessantesten Mahler-Dirigenten daran gemacht, seine Deutung dieses in vieler Hinsicht problematischen Kolosses vozulegen. Jonathan Notts Einspielungen der zweiten und besonders der neunten Sinfonie Mahlers mit den Bamberger Symphonikern haben in letzter Zeit Furore gemacht, und so ist die Erwartungshaltung hoch. Konnte er sich mit diesen Einspielungen durchaus mit den in Legion vorliegenden Mahler-Deutungen messen, so haben doch auch bei der Dritten viele namhaften Kollegen Exzeptionelles vorgelegt, denen gegenüber es sich zu positionieren galt. Von Adrian Boult, über Horenstein, Bernstein, Kegel, Abbado bis hin zu Michael Tilson Thomas und Semyon Bychkov: Mahlers Dritte ist einer der Messlatten in jeder Diskographie, auch in jener Jonathan Notts – eine Messlatte, die in diesem Fall zu hoch lag. Jonathan Notts Einspielung mit den Bamberger Symphonikern, die hier von der Bayerischen Staatsphilharmonie unterstützt werden, ist keine Offenbarung. Tatsächlich ist sie über weite Strecken solide, aber eben auch durchnittlich, bisweilen sogar uninteressant, ja langweilig.

Jonathan Notts Deutung der dritten Sinfonie Mahlers ist solide, aber nicht exzeptionell. An die Einspielungen der Zweiten und der Neunten reicht sie mit Abstand nicht heran. Die Stärken der Aufnahme liegen in den Vokalsätzen und im melodiösen Adagio. Insgesamt eine leider eher blasse Interpretation.

Das Hauptproblem der Aufnahme ist die «Erste Abteilung», also der mit 872 Takten gigantische Kopfsatz des Werkes, denn Nott und dem Orchester gelingt es im Ganzen nicht, die Innenspannung des Satzes herzustellen. Nach der forschen Hornfanfare des Anfangs beginnt Nott bereits zu bremsen, sodass die Musik nicht in ihren Fluss findet. Die ganze Exposition wirkt so, als würde das Werk stillstehen. Pausen – und derer gibt es reichlich – werden nicht spannungsvoll überbrückt bzw. mitmusiziert, wodurch immer wieder eigentümliche Leerräume entstehen, die so wirken, als hätte das Orchester komplett aufgehört zu musizieren und wäre in die Kantine gegangen. Abschiedssinfonie bei Mahler also?

Nun, später, wenn Mahler einen Marsch gegen den nächsten setzt, wenn das Organisch-Mäandernde des Satzes einsetzt, dann gewinnt die Darstellung an Esprit. Letzterer fehlt aber auch oft in der Datailarbeit. Phrasen werden nicht auf einen Punkt hin musiziert, vieles klingt erstaunlich fade. Auch die Binnensätze zeichnen sich durch eine gewisse Einfallslosigkeit in der Gestaltung des Details aus. Da kann man das hervortretende Trompetenmotiv am Ende des zweiten Satzes kaum hören, und die Flügelhorn-Episoden des dritten Satzes dürften einiges mehr an süßem Sentiment haben.

Das ist alles nicht wirklich mangelhaft musiziert, aber eben nur lauwarm und nicht mit der für eine amibitionerte Mahler-Aufnahme notwendigen Leidenschaft. Recht schön gelingen die beiden Vokalsätze, wobei besonders Mihoko Fujimuras heller und leicht geführter Alt gefällt. Auch den besten Altistinnen macht «Zarathustras Nachtwandlerlied» bisweilen Schwierigkeiten: oft wird gedrückt und mit zu großem Ton oder zu viel Vibrato Audruck geheischt: Fujimura hingegen schwebt förmlich durch den Satz, was dessen Mystizismus hervorragend bekommt. Leider neigt sie dazu, zischende Schlusslaute wegzulassen, sodass der Text bisweilen sinnentleert klingt (immer wieder: «Oh Men….» statt «Oh Mensch»).

Gut gelingt auch das «Bimmbammbaumeln» des Chorsatzes, der gestalterisch bei den Knaben des Bamberger Domchors und den Damen der Bamberger Symphoniker in guten Händen ist. Das (oft kritisierte) große Schluss-Adagio dann ist wohl der am überzeugendesten gestaltete der reinen Orchestersätze. ▀

Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 3, Bamberger Symphoniker, Bayerische Staatsphilharmonie, Mihoko Fujimura, Jonathan Nott, Tudor 7170

.

.

.

.

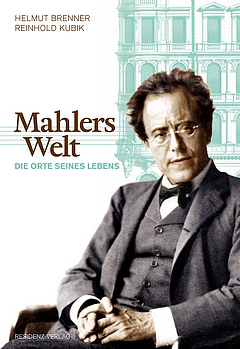

Helmut Brenner / Reinhold Kubik: «Mahlers Welt»

.

«In einem stillen Fichtenwäldchen»

Günter Nawe

.

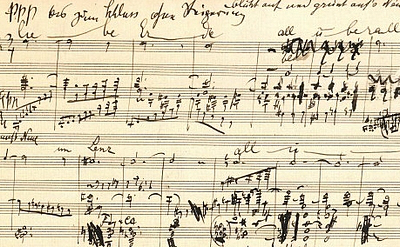

Ein kleines Haus, ganz aus Holz gezimmert, gelegen «in einem stillen Fichtenwäldchen»: das Komponierhäuschen des Gustav Mahler. Der Ort, an dem «Das Lied von der Erde» entstanden ist; wo Mahler seine IX. und die unvollendet gebliebene X. Symphonie komponiert hat. Gerade die X. hatte große Bedeutung in Zusammenhang mit den Ereignissen um Alma und Walter Gropius.

Ein kleines Haus, ganz aus Holz gezimmert, gelegen «in einem stillen Fichtenwäldchen»: das Komponierhäuschen des Gustav Mahler. Der Ort, an dem «Das Lied von der Erde» entstanden ist; wo Mahler seine IX. und die unvollendet gebliebene X. Symphonie komponiert hat. Gerade die X. hatte große Bedeutung in Zusammenhang mit den Ereignissen um Alma und Walter Gropius.

So beschreiben die Autoren des wunderbaren Bandes «Mahlers Welt – Die Orte seines Lebens» Helmut Brenner und Reinhold Kubik diesen im Leben des Gustav Mahler so bedeutenden Ort. Und nicht nur diesen. Man kann davon ausgehen, dass dieses Nachschlagewerk, das zugleich ein sehr schönes Lesebuch und ein bedeutendes Stück Musikgeschichte darstellt, an Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig lässt.

Helmut Brenner hat seinen Ruf als Mahler-Experte bereits unter Beweis gestellt. Der freischaffende Publizist zeichnet unter anderem für die Ausgabe der Familienbriefe Mahlers verantwortlich. Auch Reinhold Kubik, unter anderem Musikwissenschaftler, bekannt als Editionsleiter der Gesamtausgabe der Werke von Gustav Mahler, hat sich längst als bedeutender Mahlerianer ausgewiesen. Dies muss vorausgeschickt werden, um zu zeigen, welche Kompetenz hinter dem Buch steht. Hinter einem Werk, das neben der fulminanten Biografie von Jens Malte Fischer («Gustav Mahler») zu den Standardwerken zu zählen ist.

Ausgangspunkt für die Reise durch die Wohn-, Aufenthalts- und Lebensorte von Gustav Mahler war eine Ausstellung über «Mahler in Wien». Helmut Brenner erzählte bei der «weltweit» ersten Buchvorstellung in Köln – auch ein wichtiger Ort in der Biografie Gustav Mahlers, wurde doch hier am 18. Oktober 1904 die V. Symphonie, vom Meister selbst dirigiert, uraufgeführt – vom Entstehen dieses Bandes, der eine Fortsetzung der Wiener Ausstellung auf andere Weise werden und den gesamten Kosmos Mahlerscher Aufenthalte umfassen sollte. Von der aufregenden, aber mühevollen Recherche war seine Rede, einer Recherche, die zwei ganze Jahre dauerte bis zur Fertigstellung des Buches, und die von Sankt Petersburg bis Uruguay reichte. Von 2’500 Mails berichtete Brenner, von unzähligen Telefonaten, von der – wie man jetzt sagen kann – erfolgreichen Suche nach bisher unveröffentlichten Texten.

Benutzt wurden nur Primärquellen, Sekundärquellen nur aus erster Hand. Nur was Mahler selbst gesehen (und wie er es gesehen) hat, galt. So setzt sich das Werk aus authentischen Bildern, aus Briefen und Notaten, aus öffentlichen Dokumenten und privaten Erinnerungen zusammen. Akribisch genau, dabei aber lebhaft und lebendig kommt dieses Buch daher. Ein Gewinn an Information und eine Freude für die Sinne.

Diese Biografie in Orten ist einfach grandios. Beginnend in Kalischt, dem Geburtsort Mahlers, über die unzähligen Lebenstationen bis zu seiner Grabstätte auf dem Grinzinger Friedhof in Wien reicht die chronologische Auflistung aller Orte von Abbazia bis Wörthersee – und dies weltweit: ob Skandinavien und Russland, in Amerika oder England, die Ländern der Donaumonarchie natürlich und Deutschland – hier sind sie zu finden. 597 Bilder illustrieren das Buch und geben Einblick in Mahlers Welt. Die Texte nennen nicht nur die einzelnen Aufenthaltsdaten, die Autoren haben es verstanden, weiterführende Informationen zu geben, den jeweiligen Ort näher zu beschreiben und so ein Gesamtbild zu geben. Eine einzigartige Topografie.

Dem Autoren-Duo Helmut Brenner und Reinhold Kubik ist mit «Mahlers Welt» ein grandioses Nachschlagewerk und ein einzigartiges Stück Musikgeschichte gelungen, das zugleich ein wunderbares Lesebuch ist. Akribisch recherchiert zeichnen Bilder und Texte eine faszinierende Topografie des Mahlerschen Lebens

Vor 100 Jahren, am 18. Mai 1911, starb Gustav Mahler. Noch am 11. Mai desselben Jahres – so ist es bei Brenner&Kubik zu lesen – machte sich der schwerkranke Komponist von Paris aus auf den Weg nach Wien. «Am 11. Mai 1911 wurde Mahler nachts mit dem Orientexpress und unter ärztlicher Betreuung durch den aus Wien herbeigerufenen Professor Dr. Franz Chvostek nach Wien zurückgebracht und am 12. Mai ins Sanatorium Loew eingeliefert… wo er am 18. Mai um 23.05 Uhr starb. Mahlers Sterbezimmer Nr. 82 war ein gartenseitig gelegener Erkerraum». ●

Helmut Brenner / Reinhold Kubik: Mahlers Welt – Die Orte seines Lebens, 404 Seiten, Residenz Verlag Salzburg, ISBN 978-3-7017-3202-9

.

.

.

.

.

Gustav Mahler: «Lied von der Erde» (Klavierfassung)

.

Interessante Rarität, doch fragwürdige Vortragsmanieren

Christian Schütte

.

Zwei Gedenkjahre zu Ehren Gustav Mahlers reichen sich die Hand – 2010 ist sein 150. Geburtsjahr, im 2011 sein 100. Todestag. Da versteht es sich von selbst, dass die Plattenindustrie mit einer Reihe von Neuerscheinungen auf das Werk Mahlers aufmerksam machen und einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren will.

Zwei Gedenkjahre zu Ehren Gustav Mahlers reichen sich die Hand – 2010 ist sein 150. Geburtsjahr, im 2011 sein 100. Todestag. Da versteht es sich von selbst, dass die Plattenindustrie mit einer Reihe von Neuerscheinungen auf das Werk Mahlers aufmerksam machen und einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren will.

Das «Lied von der Erde» entstand in den Jahren 1908/09, geht auf Texte alter chinesischer Lyrik (in einer neuen deutschen Textfassung von Hans Bethge) zurück und wurde posthum 1911 unter der Leitung von Bruno Walter uraufgeführt. Die sechs Lieder mit den Titeln «Das Trinklied vom Jammer der Erde», «Der Einsame im Herbst», «Der Pavillon aus Porzellan», «Am Ufer», «Der Trunkene im Frühling» und «Der Abschied» werden abwechselnd von einem Tenor und einem Alt (oder Bariton, wobei die Besetzung mit einer Alt- bzw. Mezzosopranstimme die gängigere ist) gesungen, Mahler hat den Zyklus als groß besetzte, sinfonische Musik angelegt. Das «Lied von der Erde» hat sich, trotz der komplizierten Inhalte der Texte, bis heute seinen Platz auf den Spielplänen der Orchester und Konzerthäuser bewahrt.

Bereits im September 1989 haben Brigitte Fassbaender, Thomas Moser und Cyprien Katsaris eine von Mahler autorisierte Fassung für Klavier eingespielt, die jetzt neu auf CD vorliegt. Eine absolute Rarität im Reigen der zahlreiche Einspielungen.

Mahler hat den Orchestersatz sehr farbig und differenziert instrumentiert. Schon mit den ersten Klängen des «Trinklieds» verbreitet sich der Eindruck, dass mit nur Klavier diese Farbigkeit schwierig zu erreichen ist. Wer die Orchesterfassung gut kennt, wird diese Feststellung mit wehmütiger Erinnerung daran einige Male treffen müssen. Cyprien Katsaris ist zweifelsohne ein versierter und kompetenter Mann am Flügel, zieht alle Register seines Könnens – und kann trotzdem die klanglichen Stimmungen der Lieder nur schemenhaft einfangen, weil das Klavier eben doch sehr viel eindimensionaler bleibt, als es einem vollbesetzten Orchester möglich ist.

Es gibt zahllose Einspielungen der Orchesterfassung des «Liedes von der Erde», die Mahlers Größe in diesem Werk ungleich besser zum Ausdruck bringen als diese Klavierfassung. Die zwei verdienten und hochkarätigen Sänger Brigitte Fassbaender und Thomas Moser erweisen sich hier keinen guten Dienst, indem sie sich gerade dieses Liederzyklus’ angenommen haben.

Ein Grund dafür, dass Mahler neben der Orchesterfassung diese reduzierte Klavierfassung herausgegeben hat, könnte sein, dass er auf diesem Wege eine größere Konzentration auf den Text ermöglichen wollte, der in den Klangmassen des Orchesters allzu oft arg in den Hintergrund gerät. Leider lassen Artikulation und Textverständlichkeit sowohl bei Brigitte Fassbaender, mehr noch bei Thomas Moser einige Wünsche offen, so dass auch in dieser Hinsicht die Klavierfassung keinen deutlichen Vorteil bringt. Thomas Moser zeigt zudem hörbare und massive Schwierigkeiten mit der Höhe seiner Stimme, neigt zum Stemmen und Schleifen der Töne, verengt dadurch den Klang und trübt insbesondere in den absoluten Spitzentönen die Intonation gefährlich ein.

Brigitte Fassbaender neigt schon in «Der Einsame im Herbst» zum Ansingen der Töne von unten, was ihrem Vortrag insgesamt große Unklarheit verleiht. Sie tut sich schwer damit, große Linien zu formen, kommt so nie dahin, mit der Stimme einfach nur über der Begleitung zu schweben – gerade diese Fähigkeit ermöglicht es aber, in dieser Komposition zu einer besonderen Tiefe des Ausdrucks zu kommen. Mehr noch leidet dann der großartige «Abschied» unter diesen stilistisch fragwürdigen Vortragsmanieren.

Am Ende bleibt also der Eindruck zurück, dass diese Neuveröffentlichung vielleicht nicht zu den notwendigsten in den beiden Mahler-Jahren gehören mag. Es gibt zahllose Einspielungen der Orchesterfassung des «Liedes von der Erde», die Mahlers Größe in diesem Werk ungleich besser zum Ausdruck bringen als diese Klavierfassung. Die zwei verdienten und hochkarätigen Sänger erweisen sich hier keinen guten Dienst, indem sie sich gerade dieses Liederzyklus angenommen haben. Akribische Sammler von Raritäten werden indes sicher ihr Interesse an der Einspielung finden – wer sich allerdings zum ersten Mal diesem Werk nähern möchte, dem sei der Griff zu dieser CD nicht nahegelegt. ■

Gustav Mahler: Lied von der Erde, Klavier-Fassung, Brigitte Fassbaender / Thomas Moser / Cyprien Katsaris, Apex CD-Label (Warner)

.

Gustav Mahler: 1. Sinfonie D-Dur («Der Titan»)

.

Luftig-luzider Orchesterklang

Christian Schütte

.

Im böhmischen Kalischt wurde am 7. Juli vor 150 Jahren Gustav Mahler geboren. Es ist daher nicht überraschend, dass die Musikindustrie auf einen solchen Geburtstag mit einer Reihe von Neuveröffentlichungen reagiert, vor allem Aufnahmen, aber auch Bücher. Unzählige Einspielungen der Werke Mahlers liegen vor, die Sinfonien hat wohl nahezu jedes international bedeutsame Orchester mindestens einmal eingespielt. Es lohnt sich also, jene Neuerscheinungen in den Blick zu nehmen, die abseits dieses «Mahler-Mainstreams» liegen.

Im böhmischen Kalischt wurde am 7. Juli vor 150 Jahren Gustav Mahler geboren. Es ist daher nicht überraschend, dass die Musikindustrie auf einen solchen Geburtstag mit einer Reihe von Neuveröffentlichungen reagiert, vor allem Aufnahmen, aber auch Bücher. Unzählige Einspielungen der Werke Mahlers liegen vor, die Sinfonien hat wohl nahezu jedes international bedeutsame Orchester mindestens einmal eingespielt. Es lohnt sich also, jene Neuerscheinungen in den Blick zu nehmen, die abseits dieses «Mahler-Mainstreams» liegen.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hat das kleine Label Coviello Classics einen Live-Mitschnitt der Sinfonie Nr. 1 D-Dur «Der Titan», gespielt vom Staatsorchester Braunschweig unter seinem Chefdirigenten Alexander Joel veröffentlicht. Joel hat sich in den letzten Jahren vor allem als Operndirigent einen Namen gemacht und steht seit der Spielzeit 2007/2008 dem Staatstheater Braunschweig als Generalmusikdirektor vor. Das Staatsorchester verweist in seinen Publikationen stets darauf, es gehöre «zu den ältesten Kulturorchestern der Welt. Hervorgegangen ist es aus der 1587 gegründeten Hofkapelle des Herzogs Julius zu Braunschweig/Wolfenbüttel.»

Alexander Joel hat dem Klangkörper durch seine langjährige und internationale Opernerfahrung bislang recht gut getan, hat sich am Staatstheater doch ein insgesamt hochwertiges Niveau herausgebildet. Dieser Eindruck lässt sich zumindest anhand dieser Einspielung eines sinfonischen Werks nur bestätigen. Das hier auf Tonträger festgehaltene Konzert nimmt die Entstehungsgeschichte des Werkes in den Blick, denn die heute fast ausnahmslos gespielte viersätzige Fassung der Sinfonie ist erst die zweite von Mahler abgeschlossene. Es heißt dazu im Beiheft: «Das in der Erstfassung als zweiter Satz des damals noch so genannten sinfonischen Gedichts vorgesehene Blumine-Andante, ebenfalls nach dem von Mahler verehrten Jean Paul benannt, ist hier zusätzlich eingespielt und der Sinfonie vorangestellt, um die von Mahler in der Endfassung der Sinfonie gewollte viersätzige Dramaturgie des Werks beizubehalten.» Der sonst kaum zu hörende Satz aus der Urfassung reiht sich musikalisch nahtlos in die übrigen Sätze ein, denn thematisch schöpfte Mahler hier natürlich aus dem gleichen Material, das er auch für die endgültige Fassung verwendete.

Joel führt sein Orchester mit äußerst sensiblem Gespür für Mahlers Partitur durch die Sätze, mit luftigem, luzidem Klang, großer Transparenz und fein abgestufter Dynamik. Pathetisches Schwelgen in den Klangmassen ist Joels Sache nicht, und das tut der Sinfonie hier sehr gut.

Großes Lob gebührt der Aufnahmetechnik, die jede einzelne Instrumentengruppe bestens in Szene setzt, die bei Livemitschnitten häufigen und oftmals unvermeidbaren Nebengeräusche aus dem Publikum sind hier so gut wie nicht zu vernehmen, bevor nach dem letzen Satz der Beifall einsetzt, kann der Hörer dieser Aufnahme geneigt sein zu glauben, es handele sich um eine Studioproduktion.

Kurzum: Alexander Joel empfiehlt sich als Mahler-Dirigent mit dieser Aufnahme genauso wie das Staatsorchester Braunschweig als sinfonisches Orchester. ■

AlexanderJoel / Staatsorchester Braunschweig: Gustav Mahler, 1. Sinfonie D-Dur, Coviello Classics 2010

.

______________________________

.

.

.

.

leave a comment