Guy Wagner: «Die Heimkehr» (Gustav Mahler)

.

Das Künstlerleben als Schlüssel zum Verständnis des Werkes

Christian Busch

.

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

Über dem Saal liegt eine atemlose Spannung. In die Stille hinein lauschen Menschen den verklingenden Streichertönen, hie und da schluchzen die Celli, seufzt ein Fagott, die Stille durchbrechend. Erschütterung macht sich breit. In düstersten Klangfarben voll Trauer und Resignation vollzieht sich im letzten Aufbäumen der schmerzvolle Todeskampf bis zum unausweichlichen Ende, der Auflösung im Adagissimo und Pianissimo. Wehmütiger Abschied von der Erde, der geliebten Natur. Am Schluss steigt Gnade auf: eine Vision himmlischen Lebens, der Blick ins Jenseits, die Erlösung? Das Ende von Gustav Mahlers Neunter, der letzten vollendeten Symphonie, erst nach seinem Tod 1912 von Bruno Walter («…der Schluss gleicht dem Verfließen der Wolke in das Blau des Himmelsraumes») uraufgeführt, lässt die Zuhörerschaft in höchster Betroffenheit zurück: ein magischer Moment der Wahrhaftigkeit und Entrückung. Das muss man erlebt haben.

100 Jahre nach seinem Tod haben die Werke von Gustav Mahler nichts von ihrer Aktualität und Wirkung auf den modernen Menschen eingebüßt, scheinen mehr als zuvor unsere innersten Ängste und Sehnsüchte zu berühren. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum ist das Leben so leidvoll? Wie schwer ist meine Krankheit? Wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meiner Angst vor dem Tod um? Wo finde ich Trost, Gnade oder gar Erlösung? Gründe genug, den tönenden Kosmos des letzten großen Symphonikers in Worte zu fassen und sich mit seinem Leben und Werk auseinander zu setzen, wie dies Guy Wagner in seinem Roman «Die Heimkehr» getan hat.

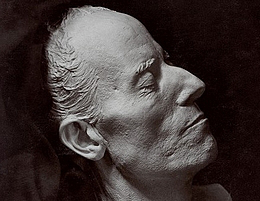

Am 8. April 1911 bricht der schwerkranke Gustav Mahler zu seiner letzten großen Reise von New York über Paris/Neuilly nach Wien auf. Die – tagebuchartig protokollierten – letzten 40 Tage schildern (immer wieder unterbrochen durch Rückblenden, Briefe, Aussagen von Zeitzeugen und Verweise auf sein Werk) seine Heimkehr nach Wien, wo der Todkranke seine letzte Zufluchtstätte sucht. «Da ziehen die blassen Gestalten meines Lebens wie der Schatten längst vergangenen Glücks an mir vorüber, und in meinen Ohren erklingt das Lied der Sehnsucht wieder.» Wie ein Film zieht sein Leben noch einmal in seinen Höhen und Tiefen an ihm vorüber, bis er am 18. Mai im Alter von 50 Jahren an einer unheilbaren bakteriellen Herzerkrankung in Wien stirbt, Endstation eines von vielen Zweifeln, Anfeindungen, Schicksalsschlägen und einigen wenigen Triumphen und Stunden des Glücks geprägten Lebens.

Nicht erst die tiefenpsychologische Analyse von Siegmund Freud hatte die Frage aufgeworfen: War die problematische Verbindung mit Alma («Ach Almschili!») richtig? Jene fast 20 Jahre jüngere, höchst attraktive Tochter eines Wiener Malers, deren Lebensfreude ihn, den Hofoperndirektor auf dem Gipfel seiner Karriere, beseelte und der er mit dem Adagietto aus der Fünften eine Liebeserklärung machte; die er sich – in seiner körperlichen Defizienz und im Hinblick auf seine Kunst und Aufgaben – zu bändigen gezwungen sah. Sogar das Komponieren verbot er ihr. Darf es ihn da wundern und schmerzen, wenn sie sich – und nicht zum ersten Mal – zu einem jüngeren (Walter Gropius) hingezogen fühlt?

Erinnerungen werden wach an die Uraufführungen seiner Werke, in denen Mahler gelebt hat wie kein zweiter («Erfahrenes und Erlittenes… Wahrheit und Dichtung in Tönen»), besonders an die triumphale Aufführung der Achten Symphonie in München (1’000 Mitwirkende), wo er vor illustrem und zahlreichem Publikum einen strahlenden Erfolg erlebt – warum gab es von diesem Momenten so wenige? Was bleibt von der Liebe zur Erde und den Menschen in all diesen Machtkämpfen, politischen Intrigen und antisemitischen Hetzkampagnen – vor allem in der feinen Wiener Hofgesellschaft – übrig?

Was bedeuten die Hammerschläge in seiner Sechsten Symphonie, die Schicksalsschläge, die ihn ereilen? Seine Herzschwäche, das Fremdgehen von Alma, der grausame Tod seines Kindes Putzi (Kindertotenlieder), «warum?».

In Guy Wagners konsequent Krankheits- und Lebensgeschichte symmetrisch kontrastierender Darstellung gelingt weit mehr als nur ein biographischer Roman: eine sorgfältiger Spiegel der Jahrhundertwende. Der Stand der Medizin, Dualismus, Jugendstil, Neoromantik, Expressionismus, Psychoanalyse, absolute Musik und Antisemitismus finden ihren Niederschlag in der Sprache der zu Wort kommenden Personen, nicht zuletzt der Sprache der häufig zitierten Werke Mahlers. Parallel dazu werden die Frauenbeziehungen, die Stationen seiner Karriere bis zu den Wurzeln seiner familiären Herkunft (die leidende Mutter, der brutale Vater, die sterbenden Geschwister) sichtbar.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman «Die Heimkehr» mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft.

Mahlers Leben als Schlüssel zum Verständnis seines umfangreichen Oeuvres in seinen wesentlichen Etappen und Stationen, Erfolgen und Tragödien zum Leben zu erwecken, dies hat Guy Wagner in seinem jüngst erschienenen, 350 Seiten umfassenden Roman mit Dokumenten-Collage auf originelle, sehr dichte und umfassende Weise geschafft. Wagner zeichnet Mahler dabei nicht als den Prototyp einer dekadenten Künstlerexistenz, wie sie durch Thomas Manns berühmte Novelle «Der Tod in Venedig» (1911) und auch später durch Luchino Viscontis kongeniale Verfilmung derselben – untermalt durch Mahlers Dritte und Fünfte – genährt wurde, sondern als den eigenständigen, sich radikal zu seiner Individualität bekennenden Künstler. Es bleibt mehr als eine Ahnung von dem, «in welche Hände die geniale Veranlagung eines jungen Menschen gelegt war, und was im Laufe dieses Lebens das Genie noch werde erleiden müssen.» (Nathalie Bauer-Lechner) ■

Guy Wagner, Die Heimkehr – Vom Sterben und Leben des Gustav Mahler, Rombach Verlag, 350 Seiten, ISBN 978-3-7930-9665-8

.

.

.

leave a comment