Das Zitat der Woche

.

Über das Spiel in der Kunst

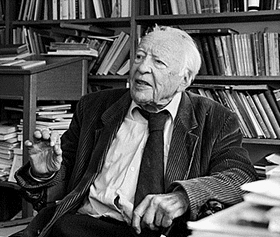

Hans-Georg Gadamer

.

Was ist die anthropologische Basis unserer Erfahrung von Kunst? […] Insbesondere geht es um den Begriff Spiel. Die erste Evidenz, die wir uns da verschaffen müssen, ist, daß Spiel eine elementare Funktion des menschlichen Lebens ist, so daß menschliche Kultur ohne ein Spielelement überhaupt nicht denkbar ist. Daß menschliche Religionsübung im Kult ein Spielelement einschließt, ist seit langem von Denkern wie Huizinga, Guardini und anderen betont worden. Es ist lohnend, sich die elementare Gegebenheit des menschlichen Spielens in ihren Strukturen zu vergegenwärtigen, damit das Spielelement der Kunst nicht nur negativ, als Freiheit von Zweckbindungen, sondern als freier Impuls sichtbar wird. Wann reden wir von Spiel, und was ist darin impliziert? Sicherlich als erstes das Hin und Her einer Bewegung, die sich ständig wiederholt – man denke einfach an gewisse Redeweisen, wie etwa «das Spiel der Lichter» oder «das Spiel der Wellen», wo ein solches ständiges Kommen und Gehen, ein Hin und Her vorliegt, d. h. eine Bewegung, die nicht an ein Bewegungsziel gebunden ist. Das ist es offenbar, was das Hin und Her so auszeichnet, daß weder das eine noch das andere Ende das Ziel der Bewegung ist, in der sie zur Ruhe kommt. Es ist ferner klar, daß zu einer solchen Bewegung Spielraum gehört. Das wird uns für die Frage der Kunst besonders zu denken geben. Die Freiheit der Bewegung, die hier gemeint ist, schließt ferner ein, daß diese Bewegung die Form der Selbstbewegung haben muß. Selbstbewegung ist der Grundcharakter des Lebendigen überhaupt. Das hat schon Aristoteles, das Denken aller Griechen formulierend, beschrieben. Was lebendig ist, hat den Antrieb der Bewegung in sich selber, ist Selbstbewegung. Das Spiel erscheint nun als eine Selbstbewegung, die durch ihre Bewegung nicht Zwecke und Ziele anstrebt, sondern die Bewegung als Bewegung, die sozusagen ein Phänomen des Überschusses, der Selbstdarstellung des Lebendigseins, meint. Das ist es in der Tat, was wir in der Natur sehen – das Spiel der Mücken etwa oder all die bewegenden Schauspiele des Spiels, die wir in der Tierwelt, insbesondere bei Jungtieren, beobachten können. All das entstammt offenkundig dem elementaren Überschußcharakter, der in der Lebendigkeit als solcher nach Darstellung drängt. Nun ist es das Besondere des menschlichen Spieles, daß das Spiel auch die Vernunft, diese eigenste Auszeichnung des Menschen, sich Zwecke setzen und sie bewußt anstreben zu können, in sich einzubeziehen und die Auszeichnung der zwecksetzenden Vernunft zu überspielen vermag. Das nämlich ist die Menschlichkeit des menschlichen Spiels, daß es in dem Bewegungsspiel sich seine Spielbewegungen sozusagen selbst diszipliniert und ordert, als ob da Zwecke wären, z.B. wenn ein Kind zählt, wie oft der Ball auf den Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

Was sich hier in Form des zweckfreien Tuns selber Regeln setzt, das ist Vernunft. Das Kind ist unglücklich, wenn der Ball schon beim zehnten Male wegrutscht, und stolz wie ein König, wenn es dreißigmal geht. Diese zweckfreie Vernünftigkeit im menschlichen Spielen bedeutet einen Zug im Phänomen, der uns weiterhelfen wird. Es zeigt sich nämlich hier, insbesondere am Phänomen der Wiederholung als solcher, daß Identität, Selbigkeit gemeint ist. Das Ziel, auf das es hier herauskommt, ist zwar ein zweckloses Verhalten, aber dieses Verhalten ist als solches selber gemeint. Es ist das, was das Spiel meint. Mit Anstrengung und Ehrgeiz und ernstester Hingabe wird in dieser Weise etwas gemeint. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zur menschlichen Kommunikation; wenn hier etwas dargestellt wird – und sei es nur die Spielbewegung selber -, so gilt auch für den Zuschauer, daß er es «meint» – so wie ich mir selbst im Spielen wie ein Zuschauer gegenübertrete. Es ist die Funktion der Spieldarstellung, daß nicht irgend etwas Beliebiges, sondern die so und so bestimmte Spielbewegung am Ende steht. Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung.

Ich darf sofort hinzufügen: Solche Bestimmung der Spielbewegung bedeutet zugleich, daß Spielen immer Mitspielen verlangt. Selbst der Zuschauer, der etwa einem Kind zuschaut, das da mit dem Ball hin und her spielt, kann gar nicht anders. Wenn er wirklich »mitgeht«, ist das nichts anderes als die participatio, die innere Teilnahme an dieser sich wiederholenden Bewegung. Bei höheren Formen des Spieles wird das oft sehr anschaulich: Man braucht sich nur einmal, im Fernsehen z.B., das Publikum bei einem Tennisturnier anzusehen! Es ist eine reine Halsverrenkung. Keiner kann es unterlassen, mitzuspielen. – Es scheint mir also ein weiteres wichtiges Moment, daß Spiel auch in dem Sinne ein kommunikatives Tun ist, daß es nicht eigentlich den Abstand kennt zwischen dem, der da spielt, und dem, der sich dem Spiel gegenübersieht. Der Zuschauer ist offenkundig mehr als nur ein bloßer Beobachter, der sieht, was vor sich geht, sondern ist als einer, der am Spiel «teilnimmt», ein Teil von ihm. Natürlich sind wir bei solchen einfachen Spielformen noch nicht bei dem Spiel der Kunst. Aber ich hoffe gezeigt zu haben, daß das kaum noch ein Schritt ist, was da vom kultischen Tanz zu der als Darstellung gemeinten Begehung des Kultes führt. Und daß es kaum ein Schritt ist, der von da zu der Freisetzung der Darstellung führt, etwa zum Theater, das aus diesem Kultzusammenhang als seine Darstellung herauswuchs. Oder zur bildenden Kunst, deren Schmuck- und Ausdrucksfunktion im Ganzen eines religiösen Lebenszusammenhanges erwächst. Das geht ineinander über. Aber daß es ineinander übergeht, bestätigt ein Gemeinsames in dem, was wir als Spiel erörterten, nämlich daß da etwas als etwas gemeint ist, auch wenn es nichts Begriffliches, Sinnvolles, Zweckhaftes ist, sondern etwa die reine selbstgesetzte Bewegungsvorschrift. Das scheint mir für die heutige Diskussion der modernen Kunst außerordentlich bedeutsam.Aus Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Reclam Verlag 1977

leave a comment