Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview

.

Kairos – der richtige Zeitpunkt

oder

Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee

.

Dr. Karin Afshar

.

.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)

Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.

Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.

Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)

Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.

Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».

Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)

Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.

Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.

Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».

Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)

Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.

Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»

Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.

In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:

Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika

Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.

Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?

Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.

Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.

Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?

Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.

Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.

Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?

Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?

Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?

Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.

Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman

Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.

Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.

Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).

Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?

Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …

Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?

Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag

«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.

Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.

Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?

Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.

Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.

In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.

Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».

Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.

Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag

Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.

Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.

Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?

Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …

Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?

Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.

Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?

Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …

Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.

Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?

Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.

Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?

Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».

Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?

Riedo: Oh ja!

Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!

Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.

Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:

01. Wann können Sie am besten schreiben?

02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?

03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?

04. Haben Sie Freunde in Deutschland?

05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?

06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?

07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?

08. Essen Sie gerne Fisch?

09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)

10. Können Sie zeichnen?

Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!

Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■

_________________________

Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:

01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.

02. Beim Lesen.

03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.

04. Ja.

05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.

06. Orson Welles.

07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.

08. Ich bin Vegetarier.

09. Schwarz.

10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.

.

Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor J. Carlstedt («Die kleine Schachschule»)

.

Jonathan Carlstedt: «Die kleine Schachschule»

Thomas Binder

.

Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»

Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»

Carlstedts Werk reiht sich in die Tradition klassischer Schach-Lehrbücher für «Jedermann», wie sie seit mehr als 100 Jahren einen Urtyp der Schachliteratur darstellen. Kann man dieses Genre noch mit neuen Ideen bereichern?

Blicken wir zunächst auf die grobe Gliederung des Werkes: Wir haben vier wesentliche Abschnitte vor uns:

– Die Grundbegriffe und Regeln des Schachspiels werden auf ca. 40 Seiten erklärt

– Es folgen knapp 70 Seiten über Eröffnungen

– Das Mittelspiel wird auf ca. 60 Seiten abgehandelt

– Mit gut 40 Seiten ist das Endspielkapitel eher knapp bemessen

– Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Essay «Die Welt der Schachszene», (dem der Rezensent gerne etwas mehr Umfang und Tiefgang gewünscht hätte).

Das einführende Kapitel vermittelt das regeltechnische Rüstzeug jeder Schachpartie, leider noch nicht auf dem Stand der 2014 geänderten FIDE-Regeln (bei Stellungswiederholung und 50-Züge-Regel).

In den folgenden Hauptkapiteln hat es sich Carlstedt zur Aufgabe gemacht, dem «Anfänger» deutlich mehr zu vermitteln, als es vergleichbare Bücher tun. Exemplarisch dafür ist das Eröffnungskapitel. Nach Vermittlung der Grundstrategien (Figurenentwicklung, Königssicherheit) führt der Autor den Leser in einige wichtige Eröffnungssysteme ein. Dabei findet Jonathan Carlstedt das für einen Spieler auf Anfänger-Niveau passende Maß zum Verständnis der vorgestellten Eröffnungen. Bei jedem Zug wird dargestellt, inwiefern er seinen Beitrag zu den Grundzielen des Eröffnungsspiels leistet. Streiten könnte man allenfalls über das Mengenverhältnis (acht Seiten Königsgambit vs. fünf Seiten Sizilianisch) und über die Auswahl der Systeme. So fehlen etwa mit der Pirc-Verteidigung oder Russisch auch Eröffnungen, die einem Anfänger sehr wahrscheinlich recht bald begegnen werden.

Als ein Juwel unter vielen möchte ich hervorheben, wie der Autor die «fried liver attack» des Zweispringerspiels (freilich ohne sie beim Namen zu nennen) behandelt. Ich selbst habe schon viele Schach-Eleven ob der doppelten Bedrohung des Punktes f7 regelrecht verzweifeln sehen. Schade nur, dass in diesem Buch der betreffende Text im Abschnitt «Italienische Partie» versteckt ist.

Unter dem Oberbegriff «Mittelspiel» führt Carlstedt in die wichtigsten taktischen Manöver und strategischen Motive ein. Der Leser lernt Fesselungen, Gabeln, Spieße, Abzüge ebenso kennen wie grundlegendes Wissen über Bauernstrukturen und -schwächen. Auch die Eigenheiten der einzelnen Figuren und die Konsequenzen für ihren optimalen Einsatz werden besprochen. Ein (zu) kurzer Abschnitt über den Königsangriff beschließt das Mittelspiel-Kapitel.

Bei den Endspielen widmet Carlstedt den verschiedenen Aspekten der Bauernumwandlung (Opposition, Randbauer, Quadratregel) breiten Raum. Es folgen einige wichtige Stellungen zum Endspiel «Turm&Bauer gegen Turm». Das ist sicher eines der anspruchsvollsten Kapitel des Buches, und Jonathan Carlstedt präsentiert es so gekonnt, dass auch der «Anfänger» jederzeit folgen kann. Überraschend: Erst danach geht er auf die elementaren Matts mit den Schwerfiguren ein. Insgesamt hätte man dem Endspiel-Kapitel sogar etwas mehr Umfang gewünscht. Da bleiben einige Themen offen, die man auch der Zielgruppe dieses Buches zumuten kann. Andererseits wäre selbst ein Anfänger-Lehrbuch der Schach-Endspiele gut und gerne so stark wie die ganze vorliegende «Kleine Schachlehre» – so bietet sich das vielleicht für ein Nachfolgeprojekt an.

Das Buch im handlichen Taschenbuchformat ist auf hochwertigem Papier produziert und sorgfältig redigiert. Der Sprachstil des jungen Autors macht Freude, seine bereits enorme Erfahrung als Trainer ist auf jeder Seite zu verspüren.

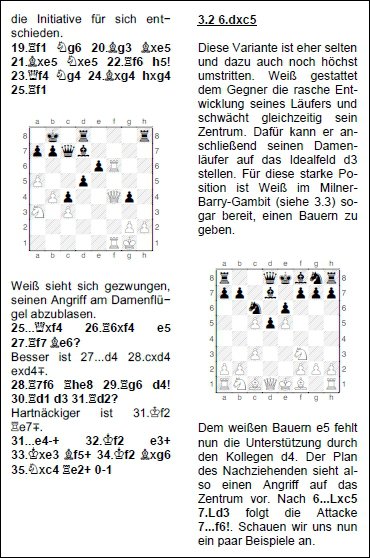

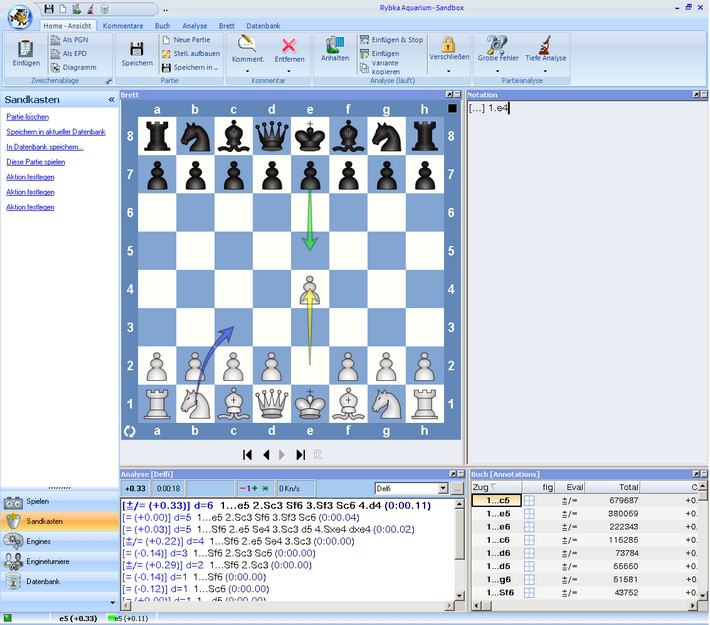

Circa 200 Stellungsbilder unterstützen in perfekter Weise das Verständnis. Diese Diagramme wurden offenbar mit Chessbase-Software erstellt. Dabei nutzt Carlstedt die Möglichkeit der Verdeutlichung von Ideen und Plänen mit farbigen Pfeilen und Feldmarkierungen. Allerdings geht die visuelle Aussagekraft dieses Gestaltungsmittels beim Schwarz-Weiß-Druck fast völlig verloren und in einigen Fällen ist die Erkennbarkeit gerade dadurch sogar eingeschränkt.

Jonathan Carlstedt legt ein modernes «Anfänger-Lehrbuch» vor. Ansprechende Gestaltung und frischer Schreibstil tragen zum Erfolg des Werkes bei.

Bleibt die Frage, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet. Carlstedt ist insofern konsequent, dass er keine spezielle Zielgruppe anspricht. Insbesondere fehlen jegliche spielerischen Elemente, wie man sie aus Kinder-Schach-Lehrbüchern kennt. Die Ansprache des Lesers orientiert sich am erwachsenen, allenfalls jugendlichen Schachschüler. So ist die Zielgruppe wohl nicht an Altersgruppen festzumachen, sondern am Einsteiger, der sich auf das anstrengende aber wunderbare Abenteuer einlassen will, das Schachspiel «von der Pike auf» zu erlernen. Wer das vorliegende Buch konzentriert durcharbeitet und das Gelernte umsetzt, wird schon nach wenigen eigenen Partien die ersten Früchte der Arbeit ernten.

Carlstedt schreibt im Vorwort: «Bücher schreiben macht Spaß». Wenn der Leser diesen Spaß des Autors nachempfindet, ist das Werk gelungen. Ich habe ihn nachempfunden! ■

Jonathan Carlstedt: Die kleine Schachschule – Regeln, Strategien und Spielzüge verständlich erklärt, Humboldt Verlag, 224 Seiten, ISBN 978-3-86910-209-2

.

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor Jonathan Carlstedt

«Der Schach-Sport ist – richtig verpackt – sehr kommunikativ»

.

Glarean Magazin: Herr Carlstedt, stellen Sie sich zunächst unserer Leserschaft kurz vor?

Jonathan Carlstedt: Ich bin 24 Jahre alt. Nachdem ich 2010 mein Abitur in Hamburg gemacht habe, begann ich selbstständig als Schachspieler/-Trainer/-Autor/-Journalist zu arbeiten. Inzwischen bin ich Internationaler Meister, trainiere ca. 25 Schüler, schreibe für den Deutschen Schachbund, bin Geschäftsführer des Hamburger Schachklubs und der Schachschule Hamburg, Organisator des VMCG-Schachfestivals und selber als Spieler auf diversen Turnieren und in der ersten Bundesliga aktiv. Außerdem verfasse ich regelmäßig Schachbücher und -Artikel.

GM: Was läuft in Deutschland bei der öffentlichen Darstellung des Schachs als Wettkampfsport falsch? Was kann/muss man besser machen um das Image des Schachsports aufzupolieren?

JC: Vermutlich muss man hier differenzieren. Wir haben zum einen die externen Umstände, bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unser Gesellschaft, die Kraft des Arguments über der Kraft der Lautstärke, immer weniger eine Rolle spielt und Schach als dessen Vertreter geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden.

Gerade bin ich in Dresden, hier spielen 10 der stärksten Frauen des Landes ein Turnier mit einem Preisfond von 10’000 Euro in äußerst professioneller Atmosphäre. Nun ist die Frage: Wie können wir das Interesse der Medien und damit der Öffentlichkeit gewinnen. Anscheinend ist es möglich, das für einen Schach-WM-Kampf zu schaffen. «SPIEGEL Online» und «Zeit online» berichten ausführlich mit großartiger Berichterstattung. Um eine regelmäßige Darstellung wie andere «Mainstream»-Sportarten zu erreichen, müssen wir in gemeinsamer und vor allem koordinierter (etwas was gelegentlich fehlt) Anstrengung versuchen, ein Grundverständnis für unser Spiel bei der breiten Masse zu erzeugen. Dann haben wir die Chance, auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger eine Rolle zu spielen.

Aber was ist das Image des Schachsport? Freaks ohne Anschluss? Sportart für Super-Intelligente? Schul-AG für Außenseiter? Wenn dem so ist, dann müssen wir etwas tun! Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Diskussion wurde in der Schachszene bisher nicht geführt, ob wir nicht gut daran tun, eine Randsportart zu sein. Meine Meinung dazu ist klar: Unser Sport ist interessant, richtig verpackt sehr kommunikativ, und wenn Sie sich heute die Topspieler anschauen, haben wir intelligente, durchtrainierte Leistungssportler, die sich verkaufen können. Mit hochwertiger und beständiger Öffentlichkeitsarbeit können wir ins Bewusstsein der Bevölkerung treten. Konkret und kurzfristig müssen wir freundlicher zu Einsteigern werden, denn in den Vereinen ist das Bild in der Tat teilweise schmuddelig. Auch wenn ich vermutlich einige böse Mails bekommen werde, müssen frische Klamotten, Deo, gepflegtes Auftreten und Genuss von Alkohol nur zur späten Stunde ungeschriebenes Gesetz im Verein werden.

Zusammenfassend also: Wir sind unseres Glückes Schmied, konstante Öffentlichkeitsarbeit, die bereits geleistet wird, zusammen mit einem gemeinsamen Bewusstsein für deren Wichtigkeit sind die beiden Eckpfeiler uns in der breiten Öffentlichkeit zu etablieren.

GM: Sie sind Geschäftsführer der Schachschule Hamburg. Sie haben jetzt Gelegenheit ein wenig Werbung für dieses Projekt zu machen :-)

JC: Die Schachschule Hamburg bietet Schachinteressierten jeden Alters und jeder Spielstärke vom Anfänger bis zum Bundesligaspieler «offline»-Trainingsmöglichkeiten (wie man das glaube ich neudeutsch nennt) an. Dabei versuchen wir uns nach den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Interessenten zu richten und haben unser Trainingsangebot entsprechend breit aufgestellt. Jeder der also irgendwie an Schach interessiert ist, ist bei uns genau richtig! :-)

GM: Professionelle Schachschulen mit kommerzieller Ausrichtung scheinen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Wie schätzen Sie auf lange Sicht den Markt für solche Projekte ein? Wie sehen Sie diese Schulen im Spannungsfeld der «klassischen» Ausbildungswege junger Schachspieler wie Schulschach-AGs, Schachvereine und ggf. das Training der Verbandskader und schließlich den vielen neuen Spiel- und Trainingsansätzen im Internet?

JC: Die Schachschule Hamburg ist aus dem Hamburger Schachklub, dem größten Schachverein Deutschlands, entstanden und ein Teil dieses Schachklubs. Zwar verstehen wir uns als Unternehmen, müssen und wollen aber auch den Ideen eines gemeinnützigen Vereins wie dem Hamburger Schachklub genügen.

Der Markt für Schachschulen ist aus meiner Sicht sehr groß. Wir haben in Deutschland 90’000 eingetragene Schachspieler, davon alleine können Schachschulen nicht leben. Die Zahl derjenigen, die im Kindesalter oder wann auch immer die Grundregeln kennengelernt haben und grundsätzlich Interesse am Schachspiel bzw. -sport haben, ist ungleich größer. Wenn sich die «Schachszene» weiterhin diesen Umstand bewusst macht, ist der Markt noch lange nicht gesättigt. Übrigens eine Tendenz, die ich aus meiner selbstständigen Arbeit als Trainer untermauern kann. Allein in den vergangenen zwei Monaten musste ich sieben Anfragen von Schülern ablehnen, da ich keine Zeitkapazitäten mehr habe.

Für uns ist Schachschule und Schulschach kein Spannungsfeld, sondern die Grundlage für unsere Existenz. Unheimlich viele engagierte Trainer leisten an Schulen ehrenamtliche Arbeit, die die Basis dafür ist, dass Menschen wie ich und Institutionen wie die Schachschule wirtschaftlich arbeiten können. Ohne den Unterbau der dort geschaffen wird, kann es weiter in der Spitze bzw. für die Spitze keine Zukunft geben.

Auch das Internet ist, denke ich, förderlich für den Schachsport. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht davor fürchten. Jene die ohnehin lieber in ihren eigen vier Wänden bleiben, haben das auch schon vor dem Aufkommen des Internets getan. Der Vorteil des Internets, aus Schachspieler-Sicht, ist, dass man schneller und unkomplizierter mit dem Schachsport in Berührung kommt. Unsere Aufgabe ist es, all jenen, die über das Internet zum Schachsport gekommen sind, Angebote zu unterbreiten, in den Verein zu kommen. Denn seien wir ehrlich: Bei einem Bierchen oder für Kinder und Jugendliche einer Cola in der realen Welt eine Partie Schach zu spielen, entspricht deutlich eher den menschlichen Bedürfnissen, als im eigenen Kämmerlein gegen anonyme Gegner zu spielen. Und auch wenn es einige nicht glauben, die meisten Schachspieler sind sogar extrem in Ordnung.

GM: Sie bieten auch Anfänger-Kurse für Erwachsene und Kurse für Senioren an. Wie werden diese Angebote angenommen?

JC: Im Grundsatz sind wir mit dem Zuwachs an Interessenten zufrieden. Trotzdem muss man einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen, die im Berufsleben stehen und Senioren. So laufen die Seniorenkurse, die wir wöchentlich beispielsweise von 10 bis 12 Uhr anbieten, hervorragend. Berufstätige nach der Arbeit noch von 19 bis 21 Uhr für ein Schachtraining zu begeistern ist, wenn auch nicht unmöglich, doch schwierig. Deshalb gehen wir hier einen zweiten Weg: Wir bieten sogenannte Kompaktkurse an, Kurse also, die an einem Samstag gehalten werden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kurse sehr gut geeignet sind, damit man seinen Partner mitnimmt, um anschließend gut gerüstet zu sein bei einem abendlichen Glas Rotwein auf dem Balkon eine Partie Schach zu spielen. Es ist nicht unser Ziel, jeden zu einem Großmeister zu machen.

Dieses Angebot wollen wir ausbauen, mit Eltern/Kind-Kursen und Trainings, die nicht bei uns, sondern in den Schulen vor Ort stattfinden. Wir haben hier noch einen weiten Weg zu gehen, sind aber überzeugt, dass dies der Richtige ist.

GM: Zu Ihrem neuesten Buch, der «Kleinen Schachschule». Zunächst war ich etwas verwirrt, nach zwei Büchern unter dem Label «Große Schachschule» jetzt auf die «Kleine Schachschule» zu treffen. Können Sie uns Ihre bisherigen Buchprojekte vorstellen und einen Blick auf die nächsten Pläne werfen?

JC: Da muss ich etwas weiter ausholen, aber da ich bisher schon ellenlang geantwortet habe, mögen mir die Leser das verzeihen :-)

Mein erstes Buch schrieb ich im zarten Alter von 19 Jahren, zeitgleich zur Lernphase meines Abiturs. «Die Englische Eröffnung» war der Titel und behandelt eine Schacheröffnung, die ich seit ich denken kann, spiele. Im Anschluss folgte «Die große Schachschule» Damals hatte ich eine Schachschule in Lüneburg und ich habe große Teile des Lehrplans meiner Schachschule in dieses Buch integriert, es folgte ein weiteres Eröffnungsbuch «Die Tarrasch-Verteidigung», ein Buch das aus meiner Sicht für die «Eingeweihten» eine Menge interessante neue Ideen beinhaltet. Anschließend schrieb ich «Die große Schachschule: Aus den Fehlern der Großmeister lernen». Hier habe ich 25 Partien analysiert, an vielen war ich selber beteiligt, wo eine Seite, vertreten durch einen Profispieler, einen schweren Fehler begeht. Mein Versuch war es, und ich hoffe er ist mir gelungen, diesen Fehlern auf den Grund zu gehen und «en passant» weniger erfahrenen Schachfreunden einen Einblick in die Schachszene zu geben.

Zu guter Letzt also «Die kleine Schachschule», auf die ich ebenfalls sehr stolz bin. Einerseits ist sie inhaltlich aus meiner Sicht gut geworden, außerdem hat mal wieder der Verlag hervorragende Arbeit geleistet, was Layout etc. angeht.

Zukünftige Projekte… Mein Plan war eigentlich weniger zu arbeiten :-) Derzeit gibt es einige Angebote Bücher zu schreiben. Meine Idee ist allerdings, einfach eins zu schreiben, ohne dass jemand davon weiß und es dann einem Verlag anzudrehen. Ich habe immer noch die sehr romantische Vorstellung mich einmal in ein Haus auf einer fernen Insel einzuschließen, dort zwei Monate an einem Buch zu schreiben, ohne von außen gestört zu werden. Vielleicht kennen Sie ja einen Verlag mit einem Haus auf einer karibischen Insel? ;-)

GM: Die «Kleine Schachschule» ist vom Typ her sicher mit klassischen Schachlehrbüchern zu vergleichen. Schach-Einführungen für Anfänger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie erklären elementar die Regeln und geben kurze Abrisse zu Taktik-Motiven, strategischen Prinzipien, zur Eröffnungstheorie und Endspiellehre. Welche neuen Ideen haben Sie für diesen Lehrbuch-Typ eingebracht?

JC: In der «Kleinen Schachschule» geht es darum, kurz und bündig Interessenten am Schach unser Spiel näher zu bringen und ohne großes Hin und Her die Grundlagen zu bieten, um einfach mal eine Partie Schach zu spielen.

Meine neue Idee in dem Buch ist, früher auf grundlegende Strategien in den 3 Phasen Eröffnung Mittelspiel, Endspiel einzugehen. Meine Erfahrung aus den vielen Trainings und Lehrgängen mit Anfängern ist, dass man die Leute durchaus fordern kann und das Interesse am Schach auch und vor allem in den Strategien begründet ist. ■

.

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor R. Ripperger («Gegenspiel»)

.

Reinhold Ripperger: «Gegenspiel»

Thomas Binder

.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Reinhold Ripperger (Dipl. Sozialarbeiter) wurde 1954 in St. Ingbert/D geboren, wo er auch heute noch mit Ehefrau und Tochter lebt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er aktiver Schachspieler. Er durchlief die Ausbildung des Deutschen Schachbundes und erhielt 1985 die Trainerlizenz.

Rippergers Schwarz-Vorschlag klingt auf den ersten Blick banal und schmalspurig: «Ziehen Sie 1… e6, egal was der Gegner eröffnet haben mag.» Dieses Vorgehen (wahlweise auch mit c6, d6, g6 oder anderen Zügen zelebriert) ist so selten gar nicht anzutreffen. Aber nicht immer ist es von Verständnis für die entstehenden Stellungen getragen. Man muss also bei der Repertoireplanung einen Schritt weiter gehen – und das tut Reinhold Ripperger.

Gegen 1. e4 landet man im Franzosen, wobei Ripperger auch in der Folge eine sinnvolle Auswahl anbietet – immer dort, wo Schwarz Gelegenheit hat, das Spiel zu bestimmen. Gegen 1. d4 fokussiert er sich streng auf den modernen Stonewall, bei dem Schwarz seine weiteren Bauern auf c6, d5 und f5 platziert, den Königsläufer aber im Gegensatz zum klassischen Stonewall auf d6. Die somit abgegrenzte Eröffnungswahl ist nicht nur von Ripperger selbst, sondern von mehreren namhaften Großmeistern erprobt und hat sich bewährt. Insbesondere verweist der Autor darauf, dass sich in beiden Eröffnungen ähnliche Motive ergeben und dem Spieler die Orientierung erleichtern. Bei der weiteren Variantenauswahl entscheidet sich Ripperger immer für offensive Abspiele, verspricht seinem Leser ein «Spiel auf Gewinn». Mit Schwarz wird also nicht ängstlich geklammert, sondern getreu dem Titel des Buches aktives Gegenspiel gesucht.

Angenehm fällt dabei auf, dass der Leser nicht mit ellenlangen und vielfach untergliederten Zugfolgen allein gelassen wird. In angemessenem Umfang werden der Sinn der einzelnen Züge und der dahinter stehende strategische Plan erläutert. Zwei bis drei Diagramme pro Seite lockern den Text auf und lassen es zu, die Ausführungen auch «vom Blatt» zu verfolgen. Nun hatte der Rezensent natürlich weder das Wissen noch die Zeit, jede einzelne Variante auf ihren schachlichen Gehalt zu prüfen. Stichproben haben aber das Vertrauen in Rippergers fundierte Analysen gestärkt. Dabei ist der Autor ein unabhängiger Geist, der vor der Autorität von Großmeistergenerationen und rechenstarken Computern nicht erschrickt, wenn es eigene Ideen zu vertreten gilt. Mit Blick auf das eigene Repertoire habe ich exemplarisch eine Variante geprüft: Nach 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 verfügt Weiß über die interessante Gambitfortsetzung 4. Ld2. Sie hat einen gewissen schachhistorischen Wert, stand u.a. 1950 im Kandidatenwettkampf zwischen Bronstein und Boleslawski auf der Tagesordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit selbst gestandene Französisch-Spieler aus dem Gleis ihrer Vorlieben werfen kann. Ripperger nun lässt seine Leser nicht im Regen stehen: Er empfiehlt sehr deutlich die Antwort 4… Sc6! Der Blick auf die Schach-Software «Fritz» bzw. in die «Mega Database» enthüllt dies als einen echten Geheimtipp: Die Datenbankstatistik zeigt, dass er gerade mal mit einer Häufigkeit von 4% in dieser Stellung gespielt wird und auch nach längerer Rechenzeit, weist «Fritz 13» den Zug erst als Nr. 4 oder 5 seiner Kandidatenzüge aus. Mit solchen Empfehlungen kann Reinhold Ripperger also auch dem gestandenen Spieler noch viele neue Ideen vermitteln.

Schach-Autor und -Trainer Reinhold Ripperger legt mit «Gegenspiel» ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire mit Schwerpunkt «Französisch» vor. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge.

Gelungene Gestaltung und Typographie sorgen dafür, dass man das Buch jederzeit gern zur Hand nimmt. Der auf den ersten Blick vielleicht etwas hohe Preis ist durch den enormen Arbeits- und Analyseaufwand gerechtfertigt. Hier wird eine eigene Leistung des Autors verkauft, der wohl zu jeder Aussage des Buches stehen kann – keine schnell dahin geschriebene Computeranalyse. Einziger Kritikpunkt: ca. 35 Seiten mit insgesamt 100 Testaufgaben einschließlich Lösungen und Punktbewertung scheinen mir in einem Repertoirebuch entbehrlich. Abgefragt wird hier nicht schachliches Können, sondern «nur» das Erinnern der vorgestellten Varianten.

Alles in allem: Basierend auf der Empfehlung «Spiele immer 1… e6» legt Reinhold Ripperger ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire vor. Neben einer gezielten Auswahl von Französisch-Varianten konzentriert er sich auf den Modernen Stonewall. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge. ■

Reinhold Ripperger: Gegenspiel – Ein dynamisches Repertoire für den Schwarzspieler, ChessCoach-Verlag, 272 Seiten, ISBN 3-981190-57-0

.

Leseproben

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor Reinhold Ripperger

«Eröffnungstheorie ist ein lebendiger Prozess»

.

Glarean Magazin: Herr Ripperger, in den letzten 2-3 Jahren steht Ihr Name immer wieder für interessante Neuveröffentlichungen auf dem Schachbuch-Markt. Den Menschen dahinter kennen sicher nur wenige. Möchten Sie sich bitte kurz den Glarean-Lesern vorstellen?

Reinhold Ripperger: Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin von Beruf Sozialarbeiter und lebe im Saarland.

GM: Als sehr aktiven Turnierspieler weist Sie schon die DWZ-Datenbank des deutschen Schachverbandes aus. Ihre Bücher lassen vermuten, dass Sie auch als Trainer Erfahrungen gesammelt haben?

RR: Ich bin seit über 30 Jahren Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Als Spieler des SC Anderssen St. Ingbert und des SC Caissa Schwarzenbach habe ich in der Oberliga Südwest und in der 2. Bundesliga gespielt.

GM: Der Blick auf Ihre Homepage offenbart, dass es neben dem Schachspieler Ripperger noch einen auf ganz andere Art interessanten Menschen gibt – den Liedermacher. Erzählen Sie doch bitte ein wenig über diese Seite.

RR: Ich liebe gute Musik und bin ein glühender Fan von Reinhard Mey. Ich schreibe selbst hin und wieder ein Lied und veranstalte Liederabende, bei denen ich Keyboard spiele und neben eigenen Liedern auch Stücke von Hannes Wader, Reinhard Mey oder den Wise Guys singe. Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Schach und Musik eng miteinander verwandt sind.

GM: Zurück zum Schachautor: Wenn ich nichts übersehen habe, liegen aus Ihrer Feder – zum Teil mit Co-Autoren – knapp 10 Bücher vor. Das Spektrum ist breit, der Schwerpunkt liegt aber bisher im Eröffnungsbereich. Wie schreibt man eigentlich heute in der Zeit der Datenbanken ein Eröffnungsbuch, das sich vom Durchschnitt abhebt? Wie ist das Verhältnis von eigener Erfahrung zur Vorgefassten Meinung anderer Autoren bzw. der Einschätzung der Computerprogramme?

RR: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche in meinen Büchern, wie auch im Training, die Denkweise meiner Leser zu verändern. Ich lege großen Wert auf die Stellungsbeurteilung und das Schmieden eines sinnvollen Planes. Ich gehe auf die Feinheiten der Position ein und will so die strategischen und taktischen Fertigkeiten meiner Leser ausbilden. Die Computerprogramme sind wahnsinnig stark geworden, können aber einem Spieler keinen Plan erklären. Oft „sehen“ sie auch selbst keinen Plan. Selbstverständlich greife ich bei der Analyse einer Variante manchmal auch die Idee eines anderen Autors auf und versuche diese in meine Überlegungen einzubeziehen.

GM: Was muss heute ein gutes Eröffnungsbuch bieten, um einen Mehrwert gegenüber computergestützten Medien zu erreichen?

RR: Ich versuche dem Lernenden zu vermitteln, wie er sich ein vernünftiges Eröffnungsrepertoire zusammenstellt, seine ihm zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzt. Ich versuche ihm wertvolle Ratschläge zu geben, welche psychologischen Einflüsse in einer Schachpartie zum Tragen kommen. Ein Fehler auf dem Brett entspringt einem Defizit im schachlichen Denken. Das versuche ich meinen Schülern klar zu machen.

GM: Einige Ihrer Bücher, darunter das aktuelle «Gegenspiel» verstehen sich als Repertoire-Empfehlung. Der Markt scheint gerade in diesem Bereich zu boomen. Ist das ein Trend «weg vom allgemeinen Eröffnungslexikon» hin zum «individuellen Rundum-Sorglos-Paket»?

RR: Wie ich schon sagte, kann ein Computer kein Eröffnungsrepertoire zusammenstellen. Außerdem ist die Eröffnungstheorie im modernen Schach ein lebendiger Prozess, der ständig im Fluss ist und von ehrgeizigen Spielern stetig beobachtet und weiterentwickelt wird.

GM: Leben Sie eigentlich das Konzept «… im ersten Zug immer e7-e6» auch selbst vor und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?

RR: Ja, oft spiele ich selbst so. Das hat mir zum Beispiel in der Französischen Verteidigung eine Menge Erfahrung eingebracht. Natürlich muss ich hin und wieder von diesem meinen Gegnern bekannten Repertoire abweichen, um Vorbereitungen aus dem Weg zu gehen und mit der einen oder anderen Überraschung aufzuwarten.

GM: An «Gegenspiel» gefällt mir besonders, dass Sie den Leser nicht mit langen Varianten allein lassen, sondern die Idee einzelner Züge in kurzen und verständlichen Erklärungen erläutern.

RR: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selbst sehr ungern endlos lange Varianten mit eingeschobenen Untervarianten nachspiele. Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich das meinen Lesern ersparen möchte. Das soll aber nicht heißen, dass ich in meinen Büchern den Königsweg gefunden habe. Es gibt andere Konzepte, die bei anderen Schachspielern auf große Zustimmung stoßen und das ist auch in Ordnung.

GM: In den Katalogen finde ich ein Buch, das – nicht nur in Ihrem bisherigen Schaffen – aus dem Rahmen fällt. «Die große Schachparade 1», angekündigt als Streifzug durch die Turnierwelt vor 100 und mehr Jahren. Die Ziffer «1» weckt in mir die Erwartung, dass wir es hier mit einem auf Fortsetzung angelegten Projekt zu tun haben. Erzählen Sie uns bitte, worauf wir uns hier freuen dürfen.

RR: Die Schachparade ist kein klassisches Lehrbuch sondern mehr ein Lesebuch zum Thema Schach in unterschiedlichen Epochen und Ländern. Wir wollen den Lesern die Menschen hinter den Schachspielern näher bringen und interessante Details über Zeitgeist, politische und gesellschaftliche Hintergründe vermitteln. Das Buch ist sehr aufwendig gestaltet mit vielen Fotos und in Hardcover produziert ein echter Hingucker. Es werden nach und nach weitere Bände folgen.

GM: Sie veröffentlichen im Eigenverlag „ChessCoach“. Was hat Sie und Ihren Partner bewogen, einen eigenen Verlag aufzubauen?

RR: Ein eigener Verlag hat natürlich den Vorteil, dass man seine Vorstellungen eins zu eins umsetzen kann. Natürlich bringt es deutlich mehr Arbeit mit sich, das Buch nicht nur zu konzipieren, sondern auch am Markt zu platzieren, ein Vertriebsnetz aufzubauen und mit dem Buchhandel Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Dennoch stellt es auch eine interessante Erfahrung dar, auf diesem Sektor tätig zu sein. Der Verlag ChessCoach ist ständig auf der Suche nach neuen Autoren und interessanten Konzepten. Da ich auf Grund meiner Schwerbehinderung nicht mehr im Berufsleben stehe, kann ich für den Verlag mehr Zeit aufwenden und habe gleichzeitig eine interessante und sinnvolle Beschäftigung. Dennoch muss man es als Liebhaberei ansehen, da angesichts der geringen Auflage eines Schachbuchs die Kosten-Nutzen-Rechnung in den Hintergrund tritt und kaufmännischen Anforderungen nicht genügt.

GM: Welche aktuellen Projekte hat der ChessCoach-Verlag denn in der Pipeline?

RR: Im Verlag ChessCoach wird in Kürze das Buch «Anzugsvorteil II» erscheinen, ein Weißrepertoire für d4-Spieler. Außerdem stehen die Arbeiten an zwei schachhistorischen Werken kurz vor dem Abschluss: «Die Säulen des Schachs» sowie «London 1851». Zudem wird es ein Lehr- und Arbeitsbuch geben, «Die goldenen Regeln des Schachspiels». Besonders innovativ ist ein Projekt zum Thema Entscheidungen am Schachbrett. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen Fernschach und Nahschach. Hierzu konnten wir zwei international renommierte Großmeister gewinnen. ■

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Interview mit Rebecca Gablé («Der dunkle Thron»)

.

«Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte»

Günter Nawe

.

Vor einigen Tagen veröffentlichte die deutsche Bestseller-Autorin Rebecca Gablé (Bürgerlicher Name: Ingrid Krane-Müschen) mit «Der dunkle Thron» ihren 13. «historischen Roman». Für das Glarean Magazin fragte Günter Nawe die erfolgreiche Schriftstellerin nach ihren literarischen Motivationen und nach den Gründen des Booms von Mittelalter und Renaissance in der modernen Literatur.

.

Glarean Magazin: Frau Gablé, vom berühmten Leopold Ranke stammt das Diktum, dass der Historiker aufzuzeigen habe, «wie es eigentlich gewesen» sei. Hat sich die Mediävistin und Schriftstellerin Rebecca Gablé diesen Satz zueigen gemacht?

Rebecca Gablé: Nein, denn dieser Anspruch ist unerfüllbar und überholt. Ganz gleich, wie gründlich wir schriftliche Quellen und archäologische Funde auswerten, kann das, was wir daraus ableiten, doch immer nur eine Rekonstruktion von Vergangenheit sein. Ein educated guess, wie die Briten sagen: eine Vermutung auf Grundlage der bekannten Indizien. Wie es «eigentlich gewesen» ist, können wir nicht erforschen und darum niemals wissen. So betrachtet, haben wir Schriftsteller es einfacher als die armen Wissenschaftler, denn wir sagen lediglich: «Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte.» Nichts anderes hat übrigens auch Leopold Rankes Urgroßneffe Robert Graves getan: Er hat mit Kaiser Claudius einen Ich-Erzähler von scheinbar großer Zuverlässigkeit erdacht, der behauptet, er werde die Geschichte nun so erzählen, wie sie «eigentlich gewesen» sei, um dann ein abenteuerliches Konstrukt aus Intrigen und Mord zu spinnen, das zwar möglich, aber keinesfalls nachweisbar ist. Es kommt einem vor, als habe er mit einem Augenzwinkern in Richtung seines berühmten Vorfahren geschrieben.

GM: Sie haben sich vorwiegend und äußerst erfolgreich am englischen Mittelalter «abgearbeitet». In einem Interview haben Sie einmal gesagt: «Mein Herz gehört dem historischen Roman und dem englischen Mittelalter». Warum gerade diesem?

RG: Meine Vorliebe für das englische Mittelalter geht auf mein Literaturstudium zurück. Dort bin ich zum ersten Mal der englischen Dichtung des 8. bis 14. Jahrhunderts begegnet, die mich seither fasziniert und meine Fantasie anregt, weil sie so farbenprächtig, ausdrucksstark und in vieler Hinsicht auch sonderbar ist. All diese Werke – auch wenn sie religiöse oder sagenhafte Motive behandeln – erzählen etwas über ihre Verfasser und deren Zeit. Darum erschien es mir immer naheliegend, diese Literatur als Ausgangspunkt zu nehmen und mir die Lebenswelt der Dichter und ihrer Zeitgenossen vorzustellen. Von da war der Schritt nicht mehr weit, mich an einem historischen Roman zu versuchen, der, wie sich herausstellte, eine Literaturform ist, die mir besonders liegt.

GM: Mit dem neuen Roman «Der dunkle Thron» haben Sie allerdings das Mittelalter verlassen. Der vierte Teil der berühmten Waringham-Saga spielt bereits in der Renaissance, im 16. Jahrhundert. War das dem Interesse Ihrer Leserschaft geschuldet, die nach «Das Lächeln der Fortuna», «Die Hüter der Rose» und «Das Spiel der Könige» einfach wissen wollte, wie es weitergeht mit den Waringhams?

RG: Dem Interesse meiner Leserschaft und meinem. Ich wäre nicht in der Lage, mich zwei Jahre lang einem Thema zu widmen, das nicht in allererster Linie meine eigene Neugier weckt. Ich selber wollte wissen, wie es den Waringham – diesen wertekonservativen Spinnern, die immer noch Ritter sein wollen – in einer Epoche ergehen würde, die sich in vielerlei Hinsicht radikal vom Mittelalter unterscheidet.

GM: Im Mittelpunkt der Tetralogie steht das Geschlecht derer von Waringham. Mit dem Roman «Der dunkle Thron» haben Sie dieses Geschlecht in der mittlerweile sechsten Generation durch eine fast 200-jährige Geschichte begleitet und damit einen relativ langen Zeitraum der Geschichte abgeschritten. Wie hält das die Autorin durch, ohne den roten Faden zu verlieren?

RG: Mit Stammbäumen, sehr vielen Notizen und einem halbwegs zuverlässigen Gedächtnis.

GM: Die «Waringhams» sind ein fiktive Größe in Ihrem Roman. Sie erleben Abenteuer, Liebesgeschichten, Aufstieg und Fall. Dies alles eingebunden in den Fluß realer Geschichte. Wie viel in Ihren Romanen ist Fakt, wie viel Fiktion?

RG: Das ist schwierig zu bemessen, und wir sprachen ja eingangs schon über die Problematik historischer «Fakten». Dem historisch verbrieften Personal meiner Romane (das ja meist in der Überzahl ist), dichte ich keine Taten an, die sie nicht tatsächlich vollbracht haben, aber in dem Moment, da ich sie zu Romanfiguren mache, werden sie fiktionalisiert. Ich bemühe mich, ihre Charaktere so zu beschreiben, wie sie nach meiner Deutung wahrscheinlich waren, aber dessen ungeachtet werden sie zu Geschöpfen meiner Fantasie mit einer eigenen Ausdrucksweise und Körpersprache, mit Dialogen und Emotionen. Das gilt natürlich erst recht für die erfundenen Figuren, also zum Beispiel alle Waringham, obwohl ich auch dort immer mein Augenmerk darauf richte, ihre Lebensgeschichte so zu zeichnen, wie sie sich in der jeweiligen Epoche hätte zutragen können.

GM: Mit Nicholas Waringham, dem Protagonisten des neuen Romans, haben sie eine starke, eine faszinierende Figur geschaffen. Hat es eine vergleichbare Persönlichkeit in dieser Zeit gegeben – oder anders: Hätte es diesen Nicholas Waringham geben können?

RG: Es hätte Nicholas of Waringham in dem oben beschriebenen Sinne geben können, aber er hat kein historisches Vorbild.

GM: Historische Hauptfiguren in Ihrem Roman sind König Heinrich VIII., Anne Boleyn und seine anderen Frauen. Uns ist aufgefallen, dass Sie Heinrich VIII. nicht unbedingt mögen, die Frauen – vor allem Mary, seiner Tochter und späteren Königin, dafür Ihre – sagen wir einmal so – besondere Sympathie genießen. Haben wir richtig gelesen?

RG: Ich muss widersprechen: Die historische Hauptfigur dieses Romans ist allein die besagte Tochter, die spätere Königin Mary I. Ihr Vater Heinrich VIII. (den ich in der Tat fürchterlich finde), ihre Mutter und ihre fünf Stiefmütter sind natürlich wichtige Figuren, aber im Grunde nur in ihrer Beziehung zu Mary oder dem Protagonisten Nicholas of Waringham. Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich «besondere Sympathie» für Mary hege, dafür waren die Gräuel ihrer Regentschaft vielleicht einfach zu schrecklich. Aber es war mein Anliegen, diese in den Geschichtsbüchern so oft vernachlässigte Königin einmal zu entstauben, genauer zu betrachten und zu ergründen, warum sie wurde, wie sie war. Das ist es auch, was dieser Roman erzählt. Und je besser ich Mary kennen lernte, desto größer wurde meine Toleranz ihr gegenüber.

GM: Das ganze Romangeschehen spielt vor dem Hintergrund der geistigen, religiösen und politischen Umbrüche im 16. Jahrhundert. Und das nicht nur in England, das neben seinen Königen auch Persönlichkeiten wie Thomas Morus aufzuweisen hatte. Wir sprechen von der Reformation, die auch England erreicht, von der Loslösung Englands von dem Papst, von Heiratspolitik mit politischen Folgen. Hat die lange und intensive Beschäftigung mit dieser Zeit auch die Sichtweise der Autorin beeinflusst?

RG: Natürlich habe ich bei meiner Recherche viel Neues gelernt und bin Personen, Gedanken und Ereignisketten begegnet, von denen ich zuvor nur nebulöse Vorstellungen hatte. Aber meine Sichtweise hat sich nicht geändert. Ich wusste vorher schon, dass Religionen und Absolutheitsansprüche in Glaubensfragen das gefährlichste Konfliktpotenzial sind, das die Menschheit je ersonnen hat.

GM: Sie haben einmal gesagt, Ihr vordringliches Ziel sei zu unterhalten. Kann das gerade der historische Roman mit seiner Mischung aus Fakten und Fiktion leisten? Und ist darin das große Interesse Ihrer ständig wachsenden Leserschaft begründet? Auch weil – wir kommen noch einmal auf den Satz von Leopold Ranke zurück – es Ihnen so gelingt, am besten zu zeigen, «wie es eigentlich gewesen» ist?

RG: Ich glaube nicht, dass der historische Roman einen höheren Unterhaltungswert hat als andere Genres. Der anhaltende Erfolg ist eher der Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung geschuldet – «Infotainment», um mal ein besonders abscheuliches Wort zu bemühen, ist ja sehr in Mode. Viele Menschen interessieren sich für Geschichte und wollen wissen, wie die Welt früher war oder wie wir zu der Gesellschaft wurden, die wir heute sind, aber längst nicht alle haben die nötige Zeit oder Motivation, sich zur Beantwortung ihrer Fragen durch historische Fachliteratur zu quälen. Sie greifen lieber zu einem historischen Roman.

GM: Wie wir sehen, ist Ihnen das bestens gelungen zu unterhalten. «Der dunkle Thron» ist mittlerweile Ihr 13. Roman. Sie sind Bestseller-Autorin, gelten als «Königin des historischen Romans», sind in in Bücher-Charts prominent vertreten. Was kann jetzt noch kommen? Eine Fortsetzung der «Waringham-Saga» – oder etwas ganz anderes?

RG: Auf jeden Fall eine Rückkehr in mein geliebtes Mittelalter. Aber mehr wird noch nicht verraten… ■

.

.

.

.

Die Schachzeitschrift KARL feiert ihr 10-jähriges Bestehen

.

Vom Vereinsblatt zum internationalen Schachfeuilleton

Interview mit dem KARL-Herausgeber Harry Schaack

Thomas Binder

.

Mit KARL feiert heuer eines der profiliertesten Schach-Printmedien sein zehnjähriges Jubiläum. Ursprünglich nur für den lokalen Bereich konzipiert, mauserte sich dieses «Kulturelle Schachmagazin» während des vergangenen Dezenniums unter der Ägide seines Gründers, Herausgebers und Chefredakteurs Harry Schaack zu einer qualitätsvollen und vielbeachteten Schachzeitschrift weit über die BRD-Grenzen hinaus. KARL will nach eigenem Bekunden «in Berichten, Analysen, Essays und Porträts einen Blick werfen auf die kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Aspekte des Schachs». Weniger die modernsten Eröffnungsvarianten als vielmehr die unübersehbar vielfältigen «außerschachlichen» Aspekte des Königlichen Spiels stehen also im Fokus der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder hat dem KARL-Herausgeber einige Fragen zur Vergangenheit und Zukunft seines interessanten Magazins gestellt.

Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?

Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?

Harry Schaack: KARL war ursprünglich die Vereinszeitung meines Klubs «Schachfreunde Schöneck», die ich seit den späten Neunzigern verantwortlich betreute. 2001 entschloss ich mich zusammen mit Johannes Fischer und Stefan Löffler die Zeitschrift unter gleichem Namen mit völlig neuem Konzept bundesweit zu vertreiben, die ersten Jahre noch mit einem Vereinsteil für Mitglieder. Nun erschien KARL in hoher Qualität mit Schwerpunkt-Konzept. Gründe für die Ausrichtung unseres Heftes waren zum einen natürlich unser generelles Interesse an Kultur, zum anderen war uns schon damals klar, dass im Zeitalter des Internets ein Printprodukt, das vorrangig über Turniere berichtet, stets der Aktualität hinterher hechelt.

Die erste Ausgabe «Tempo» erschien im Sommer 2001. Nach drei Heften schied Stefan Löffler aus, Johannes Fischer ist dagegen bis heute eng mit KARL verbunden und betreut mehrere Rubriken. Zunächst gab es einige Skepsis, ob das Schwerpunkt-Konzept dauerhaft tragen würde. Doch wir hatten schon zu Beginn eine lange Liste möglicher Themen erstellt, die nach nunmehr 41 Ausgaben noch nicht ausgereizt ist. Daher sehen wir optimistisch in die Zukunft.

GM: Können Sie sich – als der «Macher» des KARL – unseren Lesern kurz vorstellen? Sie haben ja im Schach sicher auch außerhalb der KARL-Redaktion Ihre Spuren hinterlassen?

HS: Ich habe Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Nach meinem Abschluss arbeitete ich einige Zeit als Grafiker in einer Werbeagentur, was mir aber offen gestanden nicht sehr zusagte. Ich suchte eher eine Tätigkeit im kulturellen Bereich. Dann ergab sich dank einer Anstoßfinanzierung die Chance, KARL zu machen. Heute bin ich selbstständig und – neben der KARL-Herausgabe – als Grafiker und Journalist tätig. Zudem war ich für die Chess Classics drei Jahre lang als Pressesprecher tätig.

Schach spiele ich seit über 20 Jahren bei den bereits erwähnten «Schachfreunden Schöneck» in der Nähe von Frankfurt, wo ich lange Zeit in der 2. Bundesliga gespielt habe. Ich bin FIDE-Meister, spiele aber in den letzten Jahren aus Zeitmangel nur noch selten (was ich bedaure).

GM: Und der Name KARL?

HS: Bundesweit gibt es unser Heft seit 2001, doch eigentlich gibt es KARL – wie bereits erwähnt – schon viel länger. Die Geburtsstunde geht auf das Jahr 1984 zurück, als mein Schach-Klub seine Mitglieder aufforderte, einen Namen für die neu gegründete Vereinszeitung zu finden. Die dritte Ausgabe trug dann den bis heute erhaltenen Namen – übrigens lange vor «Fritz». «Karl» verwies auf ein «typisches» Vereinsmitglied, wollte den «Brigittes» und «Emmas» ein männliches Pendant an die Seite stellen und ist auch als Akronym zu verstehen, abgeleitet aus Begriffen, mit denen sich der progressive Verein identifizierte. So war anfangs noch auf dem Cover zu lesen: «Zeitschrift für Kommunikation, Ansichten/Amazonen, Realitäten und Lorbeerkränze». Der Name ohne direkten Schachbezug sollte ein Hinweis darauf sein, dass die Redaktion kein «Durchschnittsblättchen» machen wollte und «durchaus auch für Nichtschachspieler» interessant sein sollte. Ein Credo, das bis heute Gültigkeit hat.

GM: Wir haben in den letzten Jahren manche Schachzeitungen kommen, aber auch gehen sehen. Vor allem jene, die sich auf die aktuelle Berichterstattung konzentrieren, konnten im Wettstreit mit den vielfältigen und tagesaktuellen Quellen im Internet nicht mithalten. Wie sehen Sie allgemein den Markt für Schachzeitungen, und wo positioniert sich Ihr Magazin?

HS: Das Internet ist der natürliche Feind aller Zeitschriften, die sich auf Aktualität konzentrieren. Wenn man eine Nachricht einen Monat später bringt als irgendeine Website, muss man dem Leser Zusatzleistungen bieten, Hintergrundinfos, Vorortberichte, aber das ist nicht immer einfach. In Deutschland gab es bis vor kurzem fast zehn regelmäßig erscheinende Zeitschriften. Dass nicht alle überleben würden, ist nicht verwunderlich, weil der Markt übersättigt war.

Der Trend geht – auch wenn mir das nicht gefällt – immer mehr in Richtung digitaler Zeitung. Das hat natürlich einige Vorteile für die User. Über ein IPad (oder ein ähnliches Gerät) kann man von überall auf der Welt bequem auf sein Archiv zugreifen, ohne kiloweise Papier mitzuschleppen. Jüngere Generationen sind mit diesen neuen Medien aufgewachsen, und das physische Buch wird unweigerlich immer mehr an Boden verlieren. In diesen neuen Medien liegen große Chancen, und in diesem Bereich wird sich auch KARL in Zukunft positionieren müssen.

GM: Wie entwickelt sich die Auflage der Zeitschrift? Sind Sie optimistisch, die «kritische Masse» für einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb des KARL halten zu können?

HS: Unsere Auflage ist seit einiger Zeit recht konstant. Die Abonnentenzahl steigt stetig leicht an, aber nicht mehr signifikant. Wirtschaftlich wichtig ist für uns der Verkauf älterer Hefte. Von Beginn an war dies ein Teil unseres Konzeptes. Da die Beiträge zu Schwerpunkten nicht der Aktualität geschuldet sind, sind sie auch noch Jahre später lesbar. Sie sind in dieser Hinsicht eher mit Fachbüchern als mit Zeitschriften vergleichbar.

Ich denke, dass unsere kulturelle Fokussierung ein Publikum anspricht, das sich dem Buch bzw. dem Papier verpflichtet fühlt. Deshalb habe ich im Moment keine Sorge und bin zuversichtlich, dass sich das Heft weiterhin «trägt». Zum anderen stand für mich nie der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Es ist eher meine Leidenschaft, die das Heft stützt. Denn eigentlich ist mein Honorar angesichts des betriebenen Aufwandes nicht adäquat.

GM: KARL hat zu allen Themen immer außerordentlich kompetente Autoren aufzubieten. Sicher ist das mittlerweile ein Selbstläufer, weil man sich geehrt fühlt, für den KARL schreiben zu dürfen, oder?

HS: Das ist nicht ganz richtig. In Deutschland haben wir vielleicht einen ganz guten Ruf und können auf einen Autorenpool zurückgreifen. Doch wir arbeiten auch mit vielen nichtdeutschen Autoren zusammen. KARL erscheint in Deutsch und ist deshalb im Ausland vor allem durch meine Präsenz bekannt. Kontakte entstehen nicht selten durch meine zahlreichen Turnierbesuche im Ausland. Zudem weiß man oft nicht, wie zuverlässig ein Autor ist, wenn man das erste Mal mit ihm arbeitet. Ein Wagnis, das uns z.B. bei unserem Fischer-Heft sehr in Verlegenheit gebracht hat. Ein deutscher Autor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, sagte uns kurz vor Redaktionsschluss einen zentralen Beitrag ab. Aber aus diesem Desaster haben wir gelernt.

GM: Auf Ihrer Homepage listen Sie ca. 160 «Mitarbeiter» auf (darunter auch einige leider bereits verstorbene). Wie ist diese Liste zu verstehen?

HS: Die Liste ist eine Gesamtdarstellung all unserer Mitarbeiter seit unserer ersten bundesweiten Ausgabe. Die große Menge ist auch ein Spiegelbild unseres Heft-Konzeptes, das immer wieder nach neuen Experten verlangt.

GM: Möchten Sie einige Autoren hervorheben, mit denen Sie besonders intensiv und produktiv zusammenarbeiten?

HS: Seit 2004 arbeite ich im schachhistorischen Bereich sehr intensiv mit Dr. Michael Negele zusammen, der mich auch in dankenswerter Weise immer wieder mit seiner Sammlung unterstützt. Er ist vermutlich unser fleißigster Autor. Eng arbeite ich auch mit Prof. Dr. Ernst Strouhal und Michael Ehn zusammen, die neben ihrer KARL-Kolumne zahlreiche weitere Artikel beigesteuert haben. In letzter Zeit ist Großmeister Mihail Marin öfter mit längeren schachspezifischen Beiträgen vertreten. Johannes Fischer ist freilich als Mann der ersten Stunde von Beginn an im Boot. Er betreut u.a. unsere Reihe «Porträts» und hat das Bild der Zeitschrift über die Jahre erheblich mitgeprägt. Schließlich sind natürlich unsere langjährigen Kolumnisten Prof. Dr. Christian Hesse und Wolfram Runkel zu nennen.

GM: Wie lange arbeiten Sie an einer KARL-Nummer von der Themenidee bis zu dem Tag, da es bei mir im Briefkasten liegt? Wer außer den Autoren ist daran noch beteiligt?

HS: Das ist schwer zu sagen, weil dies stark themenabhängig ist. Die Idee entsteht meist schon viele Monate vorher. Dann frage ich frühzeitig Autoren und Interviewpartner an, doch nicht alle können oder wollen tatsächlich einen Artikel schreiben, d.h. ich muss das Themenkonzept peu à peu anpassen. Mein eigener Aufwand richtet sich danach, wie viele Artikel ich selbst schreibe, und wie viele Reisen ich dafür unternehmen muss. Bei einem Schwerpunkt wie der WM in Bonn 2008 war ich z.B. der einzige Journalist, der die gesamte Spielzeit vor Ort war. Insofern kostet teilweise alleine die Recherche enorm viel Zeit.

Die heiße Schlussphase bis zur Fertigstellung eines Heftes beträgt etwa drei bis vier Wochen. Für die graphische Umsetzung des Heftes und die Auswahl der Beiträge bin ich alleine verantwortlich, wenngleich ich mich z.B. mit Johannes Fischer oft bespreche und auch seine Ideen einfließen. Außerdem gibt es noch zwei, drei Korrekturleser.

GM: Ich habe immer diejenigen Ausgaben als besonders interessant empfunden, in denen Sie ein Thema umfassend und aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Stellvertretend seien Ausgaben wie «Schach und Politik», «Rivalen», «Zufall», «Schach und Musik» oder «Schönheit» genannt. In letzter Zeit verschiebt sich Ihr Schwerpunkt etwas zu Heften über eine einzelne Region oder ein Traditionsturnier. Zufall oder bewusste Themenverschiebung?

HS: Eine Themenverschiebung kann ich nicht erkennen. Die beiden Hefte, die sich mit einer Region beschäftigten, lagen nur dadurch direkt hintereinander, weil der Schachbund NRW sein Jubiläum feierte, das Heft 4/2010 über die Niederlande aber schon über ein Jahr im Voraus geplant war. Auch in der Vergangenheit gehörten Hefte über Regionen, Städte und Turniere zu unserer Themenpalette. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns an aktuelle Ereignisse wie Jubiläen oder Ausstellungen anzuhängen, machen wir das. So ist unser letztes Heft über die Chess Classic deshalb entstanden, weil dieses nicht nur für Deutschland wichtige Traditionsturnier plötzlich zu Ende ging und ich als ehemaliger Pressesprecher mit dem Event verbunden war. Und da muss man schon einmal kurzfristige Themenänderungen vornehmen.

GM: Wie weit in die Zukunft reicht denn Ihr aktueller Themenkatalog? Können Sie uns mit ein paar Stichworten neugierig machen?

HS: Wir planen meist vier Hefte im Voraus. Für das Heft 1/2012 habe ich z.B. bereits einiges in die Wege geleitet und auch schon Interviews geführt. Bis zum Heft 2/2012 gibt es bereits konkrete Absprachen. Titel möchte ich nicht nennen, denn es wäre ungünstig, wenn andere Zeitschriften die gleichen Themen aufgreifen würden. So war ursprünglich für das Heft 3/2011 ein Kortschnoi-Schwerpunkt vorgesehen. Doch weil ihm auch die Zeitschrift SCHACH fast ein ganzes Heft gewidmet hat, haben wir davon abgesehen und uns stattdessen für seinen Antipoden Karpow entschieden, der ebenfalls einen runden Geburtstag hat.

GM: Unter den aktuell in der Schachszene diskutierten Problemen stehen (leider) die Betrugsmöglichkeiten mit elektronischen Hilfsmitteln im Blickpunkt. Aus meiner Sicht wäre dies ein ideales Feld für KARL, das Thema mit allen Aspekten (geschichtlich, technisch, rechtlich, Folgen und Lösungsansätze usw.) auszuleuchten. Sind Sie in der Spur?

HS: Sie haben vollkommen recht, Betrug ist ein reizvolles Thema und im Moment auch leider ein aktuelles Problem. Ich hatte Gelegenheit, mich in Bonn bei der Deutschen Meisterschaft als Augenzeuge direkt vor Ort über den «Fall Natsidis» zu informieren und mit Teilnehmern darüber zu sprechen. Der technische Fortschritt hat Möglichkeiten geschaffen, die Manipulation immer leichter machen. Gelingt es in Zukunft nicht, dies zu unterbinden, wird das Schach stark leiden.

«Betrug» war eines der Themen, die wir zu Beginn auf unserer Ideenliste für KARL-Schwerpunkte notiert hatten – das war 2001. Natürlich habe ich in Anbetracht der aktuellen Ereignisse über dieses Thema nachgedacht. Da wir aber einige Hefte im Voraus planen, müssen sich die Leser noch ein wenig gedulden. Doch ich bin sicher, dass uns das Thema noch eine ganze Weile begleiten wird.

GM: Im Vergleich zum hochwertigen Anspruch Ihrer Zeitschrift fällt das begleitende Internet-Angebot eher nüchtern und spartanisch aus. Damit sind Sie in der Schachzeitungs-Branche allerdings keineswegs allein. Reicht die Kraft nicht für eine umfassende Online-Präsenz oder spielt da auch die Angst mit, sich quasi eine Konkurrenz im eigenen Haus zu schaffen?

HS: Unsere Internet-Seite bedarf dringend einer Überarbeitung, das ist richtig. Dieses Problem haben wir leider allzu lange hinausgeschoben. Im Moment sind wir dabei, die Seite komplett neu zu gestalten. Dies dauert allerdings noch einige Zeit, weil mittlerweile doch schon ein enormer «Content» vorhanden ist. Wir bieten auf unserer Homepage zu jedem unserer Hefte gleich mehrere Leseproben. Mittlerweile sind in unserer «Kolumne», wo verschiedene Autoren aktuelle Publikationen rezensieren, über hundert Beiträge zu finden.

Wir hoffen, in naher Zukunft eine ansprechende Website präsentieren zu können. Angst vor Konkurrenz im eigenen Haus haben wir dagegen nicht. Unsere dort veröffentlichten Beiträge dienen unserer Eigenwerbung. Eine tägliche Berichterstattung über aktuelle Ereignisse streben wir dagegen nicht an.

GM: Was sind aus Ihrer Sicht die Highlights von zehn Jahren KARL-Geschichte? Denken Sie an ein besonders gelungenes Heft, einen sehr interessanten – vielleicht auch kontroversen – Artikel?

KARL-Macher H. Schaack (Hintergrund) in erlauchtem Kreise anlässlich des Keres-Festes 2006 in Tallin/Estland

HS: Ein ganz besonderes Highlight ist zweifellos bis heute das Keres-Heft (KARL 2/2004). Dabei wurden wir – Johannes Fischer und ich – vom Estnischen Fremdenverkehrsamt unglaublich unterstützt. Die besorgten uns nicht nur den Flug, sondern auch eine mehrtägige Estland-Rundreise in Begleitung. Wir hatten dadurch Kontakt zu allen wichtigen Gesprächspartnern, u.a. auch mit der Familie von Keres. Das war wundervoll und ist auch dem Engagement von Johannes Fischer zu verdanken, der im Vorfeld zahlreiche Institutionen anfragte. Zudem haben alle von uns angestrebten Artikel und Interviews geklappt, darunter die mit Spasski und Smyslow.

Aufgrund dieses Heftes lud man mich 2006 anlässlich des 90. Geburtstages des estnischen Nationalhelden zur großen Keres-Feier nach Tallinn ein. Ein unvergessliches Erlebnis, denn alle großen Spieler der Ära Keres waren versammelt: Karpow, Kortschnoi, Spasski, Awerbach, Taimanow, Gligoric, Unzicker, Schmid, Olafsson, u.v.m. Die Einladung enthielt auch Empfänge beim Präsidenten und ein Mittagessen mit dem Premierminister. Das war großartig. Ein anderes schönes Erlebnis war die Zusammenarbeit mit der Familie Unzicker für KARL 2/2007. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen traf ich mich mehrfach in München zu mehrstündigen Interviews, die letztlich zu einer sehr persönlichen Biographie führten.

Auch zahlreiche Atelierbesuche bei diversen Künstlern, die sich mit Schach beschäftigten, sind mir in guter Erinnerung geblieben. Unter den vielen Ausgaben sind mir schachhistorisch vor allem die Lasker- und Nimzowitsch-Ausgaben (KARL 1/2008 + 4/2006) sowie die Hefte über den DSB und über Wien (1/2002 + 2/2009) in Erinnerung geblieben. Aber ich mag auch das Musik-Heft (KARL 4/2007), wo ich u.a. mit Portisch sprechen konnte, der in seiner Karriere nur ganz selten Interviews gegeben hat. Gleich zwei kuriose Artikel gibt es im Zufalls-Heft (KARL 2/2006): Einen von Strouhal über «Schach&Religion» und einen von Donninger über «Zufall&Computer». Das originellste Titelbild ist vermutlich jenes des Taktik-Heftes – ein Kugelfisch, den ich einer Anregung meiner Lebensgefährtin verdanke. Schließlich haben wir im aktuellen Heft (KARL 2/2011) mit unserem Preisrätsel, dass es meines Wissens so im Schachbereich noch nie gab, einen großen Erfolg gelandet, denn die Rückmeldung unserer Leser ist so groß wie nie.

GM: Herr Schaack, besten Dank für Ihre Ausführungen und weiterhin viel Erfolg mit KARL! ■

.

Leseprobe 1 (pdf) (Chrilly Donninger: Computerschach)

Leseprobe 2 (pdf) (Feuilleton: Café de la Régence)

Leseprobe 3 (pdf) (Wandler zwischen den Welten: Wolfgang Unzicker)

.

.

.

.

.

.

Interview mit der Claudius-Biographin Annelen Kranefuss

.

«Vorrang der Realität vor aller Kunst»

Günter Nawe

.

Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –