Ivan Sokolov: «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»

.

Verständnis für die Bauern

Dr. Mario Ziegler

.

Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.

Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.

Sein Autor Ivan Sokolov ist in der Welt des Schachs eine bekannte Persönlichkeit. Der 1968 im bosnischen Jajce bei Banja Luka geborene Großmeister vertrat 1988 und 1990 Jugoslawien bei den Schacholympiaden in Thessaloniki und Novi Sad, wobei er 1988 mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille erringen konnte. 1993 verließ er während des Bürgerkrieges seine Heimat und emigrierte in die Niederlande. Mit der niederländischen Auswahl errang er unter anderem den Sieg bei der Mannschafts-Europameisterschaft 2005 in Göteborg. Seit 2009 ist er für den bosnischen Schachverband spielberechtigt. Neben diesen Erfolgen und neben zahlreichen Siegen bei bedeutenden Turnieren trat er durch einige hochgelobte Schachbücher hervor. 2009 erschien sein Werk «Winning Chess Middlegames: An Essential Guide to Pawn Structures», das nun in deutscher Sprache vorliegt und Gegenstand der vorliegenden Besprechung sein soll.

Der Untertitel «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen» könnte in die Irre führen. Sokolov will keineswegs alle d4-Eröffnungen oder auch nur einen repräsentativen Querschnitt beleuchten, sondern konzentriert sich auf die Nimzoindische Verteidigung 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4. Da der Autor ein Experte für diese Eröffnung ist und ihr kürzlich eine Monographie gewidmet hat («The strategic Nimzo-Indian. Vol. 1: A complete guide to the Rubinstein Variation», Alkmaar 2012), ist dies eine naheliegende Wahl. Zudem kann man Sokolov zustimmen, wenn er formuliert (S. 11): «Abgesehen davon, dass ein Verständnis dieser [der im Buch beleuchteten] Stellungen für alle, die mit Weiß 1.d2-d4 oder mit Schwarz Nimzoindisch spielen, von Nutzen ist, haben die nachstehenden kommentierten Partien den zusätzlichen praktischen Wert, dass sie definitiv das Eröffnungswissen des Lesers verbessern werden, was sich sofort in der Turnierpraxis niederschlagen kann.»

Das Zauberwort des Buches lautet «Bauernstruktur». Dass das Verständnis typischer Strukturen in einer bestimmten Eröffnung große Bedeutung besitzt, brachte bereits 1749 der große André Philidor in seinem berühmten Satz «Die Bauern sind die Seele des Schachspiels» («… les Pions. Ils sont l’âme des Echecs …») zum Ausdruck. Sokolov bedient sich jüngerer Beispiele, wenn er an das Schaffen der Weltmeister Karpow, Kasparow und Kramnik (S. 9) und seine eigene Praxis erinnert: «Über meine gesamte Karriere hinweg habe auch ich in den Stellungen, die ich gut verstand, eine ordentliche Punktausbeute erzielt und den Preis dafür bezahlt, dass ich in meiner Sturheit die Finger nicht von den Stellungstypen, die mir nicht lagen, lassen konnte.»

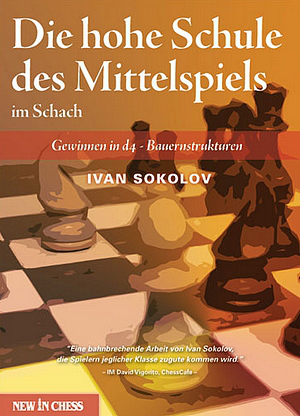

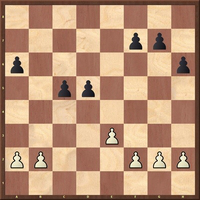

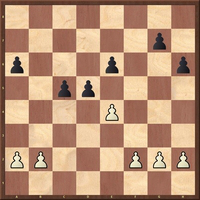

In seinem Werk konzentriert sich Sokolov auf die vier seiner Meinung nach (vgl. S. 9) wesentlichsten Bauernstrukturen: Doppelbauer, Isolani, Hängende Bauern und Bauernmajorität. Alle diese Formen sind noch weiter differenziert nach sogenannten Basisstrukturen. Dies sieht folgendermaßen aus (verdeutlicht am Beispiel der Hängenden Bauern, S. 179f.):

Beide Strukturen verdeutlichen einen weißen Standardplan: Abtausch auf e6, was fxe6 erzwingt, danach e3-e4, was Schwarz ein positionelles Zugeständnis abnötigt.

Weiß führt seinen Plan e3-e4 aus, ohne vorher auf e6 einen Figurentausch vorgenommen zu haben.

…demonstriert einen schwarzen Standardplan: …d5-d4, was die dynamischen Möglichkeiten der hängenden Bauern zur Geltung bringt.

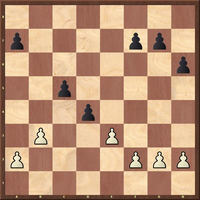

Die einzelnen Basisstrukturen werden durch insgesamt 45 Partien beleuchtet, die den Zeitraum zwischen 1938 (Botwinnik-Tschechower, Leningrad) und 2008 (Topalow-Aronjan, Morelia/Linares) abdecken. Sokolov selbst ist mit 12 Partien vertreten. Dass er immer wieder seine eigenen Erfahrungen einfließen lässt, macht ein großes Plus des Werkes aus. Sokolov zeigt sehr eindrucksvoll, wie er selbst in einer bestimmten Position vorging, und spart dabei auch nicht mit Selbstkritik, wenn er falsche Wege beschritt. Hierzu ein Beispiel aus seiner Weißpartie gegen Darryl Johansen bei der Olympiade Manila 1992:

Hier setzte Sokolov mit 13.Tb1 fort, was er mit einem «?!» brandmarkt. In seinen Anmerkungen erläutert er diese Kritik am scheinbar naheliegenden Zug, der den Turm auf die halboffene Linie stellt (S. 15): «Für derartige Stellungen ist es typisch, dass Weiß seinen Raumvorteil und Entwicklungsvorsprung zur Entfaltung von Initiative nutzen muss, bevor seine strukturellen Mängel sich bemerkbar zu machen beginnen. 13.f4! war ein guter und energischer Anfang … In der Partie sah ich schon die mit 13.f4! assoziierten Möglichkeiten, dachte aber, dass ich mit Weiß gegen irgendeinen Australier mit einer Elo-Zahl von noch nicht einmal 2500 nur ‚reguläre‘ Züge zu machen brauchte und sich der Sieg ohne große Risiken wie von selbst einstellen sollte. Eine solche Denkweise ist vielleicht in einem Abspiel der Katalanischen Eröffnung mit Weiß vertretbar, aber nicht in diesem Typ von Nimzoinder.»

Neben solchen allgemeinen Überlegungen geht Sokolov jedoch auch in die Tiefe. Seine Analysen zu bestimmten Zügen können durchaus mehr als eine Spalte einnehmen, so dass der Leser bereit sein muss, einige Zeit und Mühe für die Arbeit mit dem Buch aufzuwenden. Der englische Großmeister Michael Adams weiß offensichtlich, wovon er spricht, wenn er in seinem Vorwort anmerkt (S. 8): «Vereinsspieler sollten sich nicht entmutigen lassen, wenn der Variantenwust mitunter etwas beängstigend erscheint.» Um einen Einblick in Sokolovs Analysen zu geben, bot sich ein Vergleich an. Auf S. 89ff. wird zum Thema «Das Spiel gegen einen isolierten Bauern» die Partie Iwantschuk-Aronjan, Morelia 2007, untersucht. Zu dieser Partie liegt neben der Analyse von Mihail Marin in der «MegaBase» der Firma ChessBase auch eine Untersuchung von Nikolai Kalinichenko in seiner kürzlich veröffentlichten Monographie über Iwantschuk vor («Vassily Ivanchuk. 100 Selected Games, Alkmaar 2013, S. 152ff.). Es war ein reizvolles Unternehmen, die Gedankengänge und Arbeitsweisen der drei Großmeister zu vergleichen.

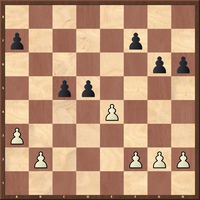

Dies ist die Stellung nach dem 16. Zug von Schwarz. Iwantschuk spielte nun das überraschende 17. Tcc1

Sokolov erklärt – ebenso wie Marin – die Idee dieses Zuges: «Weiß behält die Türme auf dem Brett, um den schwachen Bauern d5 aufs Korn nehmen zu können. Schwarz kann seinerseits aus der Kontrolle der c-Linie kein Kapital schlagen.» Die drei Kommentatoren sind sich aber ansonsten über den Wert des Zuges und damit verbunden die Bewertung der Stellung nicht einig. Sokolov und Kalinichenko werten den Rückzug des Turms als sehr stark (!! bzw. !), während sich Marin mit !? begnügt. Im Vergleich zu seinen Kollegen kritisiert er in der Folge das schwarze Spiel deutlich stärker.

17…Tfc8

Dieser Zug bleibt von Sokolov unkommentiert, während Kalinichenko und Marin auf die Möglichkeit 17…Txc1+ verweisen. Kalinichenko hält diesen Abtausch, der die Stellung weiter vereinfacht, für eine ernstzunehmende Alternative, Marin sogar für die bessere Fortsetzung, weshalb er den Partiezug 17…Tfc8 mit einem ?! versieht.

18.Td1 Tc2 19.Lb5 Sf8 20.Tab1 T2c7 21.La4 Se6 22.Lb3 Kf8 23.h3

Sokolov: «Weiß will den Bauern d5 zu seinen eigenen Bedingungen nehmen. Das sofortige Schlagen dieses Bauern würde zu einem remislichen Endspiel führen: 23.¥xd5?! ¥xd5 24.¦xd5 ¦c1+ 25.¦d1 ¦xb1 26.¦xb1 ¦c2, und dank seines aktiven Turms sollte Schwarz die Stellung halten können.» Beide anderen Kommentatoren übergehen diese Variante.

23…Tc5 24.Kh2

Diesen Zug hebt Sokolov als einziger besonders hervor, indem er ihn mit !! schmückt und anmerkt: «Weicht dem Schach auf c1 aus, um auf der d-Linie die Türme zu verdoppeln. Es ist sehr wichtig für Weiß, alle vier Türme auf dem Brett zu behalten.»

24…Ke7 25.Td2 Tb5 26.La2 Tbc5 27.Se1 a5

Als einziger analysiert Sokolov die Fortsetzung 27…Tc1, die jedoch Schwarz nicht aus seinen Schwierigkeiten gerettet hätte.

28.Tbd1 Td8 29.Kg3 Tb5 30.f3 Tc8

Wird von allen Kommentatoren als Fehler gekennzeichnet, allenfalls in der Frage, ob 30…Sc5 (Sokolov) oder 30…Tc5 (Kalinichenko, Marin) hartnäckigeren Widerstand versprach, gibt es Diskrepanzen.

31.Sd3!

«Wegen der Drohung 32.a4 mit Turmfang muss Schwarz einen Bauern geben.» (Sokolov). Nicht eingegangen wird auf die (unzureichende) Verteidigung 31…a4, die Kalinichenko und Marin analysieren. Auch bei den restlichen Zügen der Partie hält sich Sokolov deutlich knapper als die beiden anderen Analytiker, was aber angesichts seiner Zielsetzung – Besprechung eines bestimmten Stellungstyps – verständlich ist. Für eine solche Erörterung sind die restlichen Züge nicht mehr relevant.

31…d4 32.Lxe6 Kxe6 33.Sf4+ Ke7 34.Txd4 Tc7 35.T1d2 Tbc5 36.e4 Tc4 37.Td6 T4c6 38.e5 Tc2 39.Txc2 Txc2 40.Txb6 Lc6 41.b4 g5 42.Sh5 axb4 43.axb4 Ld5 44.Sg7 Te2 45.Sf5+ Ke8 46.Sxh6 Le6 47.Tb5 Tb2 48.Tb8+ Kd7 49.Tg8 1–0

An wen richtet sich Sokolovs «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»? Zielgruppe sind die geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus ist das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler (mit Weiss und mit Schwarz) grundlegend. Überhaupt ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finde.

An wen richtet sich Sokolovs Werk? Ganz offensichtlich ist die Zielgruppe diejenige der geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus sollte das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler grundlegend sein, ebenso für Weißspieler, die sich mit den untersuchten Strukturen des Nimzoinders herumschlagen müssen. Für diese Spieler wird «Die hohe Schule des Mittelspiels im Schach» ein hervorragendes Hilfsmittel zum besseren Verständnis der typischen Mittelspielpositionen sein. Es ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finden wird. ■

Ivan Sokolov: Die hohe Kunst des Mittelspiels im Schach – Gewinnen in d4-Bauernstrukturen, New in Chess, 288 Seiten, ISBN 978-90-5691-432-5

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

1 comment