Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»

.

Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation

Dr. Karin Afshar

.

1. Vorwort zu einer Besprechung

1. Vorwort zu einer Besprechung

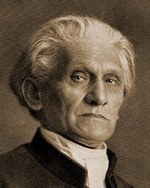

Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.

Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.

Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.

Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.

2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?

Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)

Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.

3. Warum Briefe untersuchen?

Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.

Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.

Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.

Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.

Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.

Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.

Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)

Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.

4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –

symbolisches Experiment am Vorübergehenden

Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.

Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.

Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.

Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.

Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.

Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.

Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.

5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein

verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann

In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.

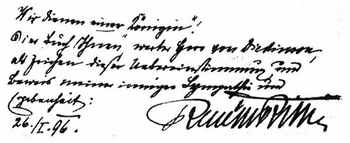

Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.

In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).

«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.

6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein

Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.

Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.

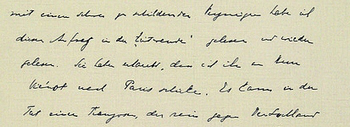

Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.

Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.

Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).

Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.

7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation

Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.

Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).

In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.

8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?

Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.

Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)

Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.

Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.

Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.

Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■

Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021

.

1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)

2) Herrn Stefan George

einem, der vorübergeht

du hast mich an dinge gemahnet

die heimlich in mir sind

du warst für die saiten der seele

der nächtige flüsternde wind

und wie das rätselhafte

das rufen der athmenden nacht

wenn draussen die wolken gleiten

und man aus dem traum erwacht

zu weicher blauer weite

die enge nähe schwillt

durch pappeln vor dem monde

ein leises zittern quillt

.

Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

leave a comment