Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview

.

Kairos – der richtige Zeitpunkt

oder

Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee

.

Dr. Karin Afshar

.

.

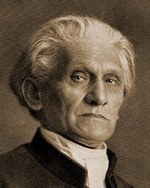

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)

Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.

Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.

Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)

Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.

Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».

Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)

Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.

Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.

Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».

Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)

Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.

Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»

Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.

In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:

Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika

Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.

Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?

Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.

Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.

Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?

Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.

Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.

Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?

Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?

Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?

Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.

Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman

Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.

Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.

Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).

Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?

Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …

Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?

Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag

«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.

Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.

Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?

Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.

Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.

In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.

Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».

Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.

Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag

Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.

Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.

Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?

Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …

Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?

Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.

Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?

Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …

Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.

Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?

Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.

Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?

Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».

Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?

Riedo: Oh ja!

Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!

Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.

Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:

01. Wann können Sie am besten schreiben?

02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?

03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?

04. Haben Sie Freunde in Deutschland?

05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?

06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?

07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?

08. Essen Sie gerne Fisch?

09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)

10. Können Sie zeichnen?

Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!

Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■

_________________________

Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:

01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.

02. Beim Lesen.

03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.

04. Ja.

05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.

06. Orson Welles.

07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.

08. Ich bin Vegetarier.

09. Schwarz.

10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.

.

Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»

.

Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation

Dr. Karin Afshar

.

1. Vorwort zu einer Besprechung

1. Vorwort zu einer Besprechung

Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.

Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.

Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.

Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.

2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?

Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)

Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.

3. Warum Briefe untersuchen?

Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.

Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.

Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.

Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.

Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.

Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.

Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)

Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.

4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –

symbolisches Experiment am Vorübergehenden

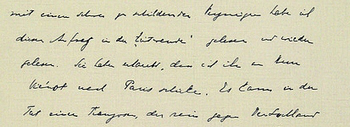

Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.

Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.

Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.

Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.

Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.

Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.

Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.

5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein

verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann

In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.

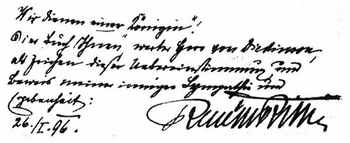

Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.

In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).

«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.

6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein

Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.

Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.

Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.

Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.

Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).

Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.

7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation

Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.

Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).

In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.

8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?

Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.

Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)

Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.

Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.

Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.

Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■

Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021

.

1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)

2) Herrn Stefan George

einem, der vorübergeht

du hast mich an dinge gemahnet

die heimlich in mir sind

du warst für die saiten der seele

der nächtige flüsternde wind

und wie das rätselhafte

das rufen der athmenden nacht

wenn draussen die wolken gleiten

und man aus dem traum erwacht

zu weicher blauer weite

die enge nähe schwillt

durch pappeln vor dem monde

ein leises zittern quillt

.

Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

Essay über Bildung und Schule von Karin Afshar

.

Bildung heute – Spiegel innerer Besitzlosigkeit?

Dr. Karin Afshar

.

Schule, Lehrer, Lernen – das ist in aller, und wenn nicht in aller, dann doch in vieler Leute Munde, und ständig in den Medien. Zu recht? Etliche Lehrer schreiben offene Briefe über die Unerzogenheit von Schülern, Eltern sind aufgebracht gegen Lehrer und das restrukturierte und rerestrukturierte System, und Buchautoren analysieren die Bildungsmisere ebenso vehement wie Mediziner konstatieren, dass die Kinder Konzentrationsdefizite und Lernstörungen haben, ja sogar z.T. mit 10 Jahren auf dem emotionalen Stand von 16 Monate alten Kleinkindern stünden. Ich tue einen Stoßseufzer: bin ich froh, dass meine Kinder aus der Schule sind, und ich heute nicht mehr zur Schule gehe! Ich meine nicht nur als Schülerin, sondern auch als Lehrerin. Und trotzdem mache ich mir immer wieder Gedanken zu meinem Lieblingsthema: Lernen und Bildung. Auf den nächsten Seiten gibt es etwas dazu, was Lernen mit den Menschen und mit Bildung zu tun hat.

.

1. Vom Wesen des Lernens

Menschen lernen. Kinder lernen krabbeln, laufen, sprechen. Sie lernen, wie man mit der Schere ausschneidet, wie man sich an- und auszieht; sie lernen selbständig zu essen und zur Toilette zu gehen… Sie lernen im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, auf der Universität … so geht es immer weiter. «Lernen» ist Entwicklung. Jede Entwicklung hat unterschiedliche Stufen, deren jede genommen werden muss, bevor es zur nächst höheren Stufe geht.

Je nach entwicklungspsychologischer Schule (z.B. Jean Piaget) oder kognitionspsychologischer Schule (z.B. Jerome Bruner) werden die Phasen/Stufen der ersten Jahre unterschiedlich benannt, sagen jedoch in der Essenz: Die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen, und (hauptsächlich Piagets Prämisse): keine spätere Phase kann ohne die vollständige Erlangung der früheren erreicht werden.

Im Einzelnen – weil es wichtig ist, uns das Wesen des Lernens zu veranschaulichen – können die Stadien wie folgt charakterisiert werden:

Ein Stadium umfasst einen Zeitraum, in dem ein bestimmtes Schema in seiner Struktur begriffen und schließlich angewendet wird.

Beispiel: Zwischen dem 4. und dem 8. Lebensmonat entdeckt ein Kind, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt hervorrufen kann. Es wirft die Rassel aus dem Kinderwagen – die Mutter wird sich bücken, und sie ihm wieder in die Hand geben.

Im Kind wächst die Fähigkeit zwischen einem gewünschten Ziel/einer erwünschten Reaktion und dem angewandten Mittel zur Erreichung des Ziels zu unterscheiden.

Jedes Stadium geht aus einem vorangegangenen hervor, bezieht das Gelernte ein und wendet es in anderen Zusammenhängen an.

Beispiel: Zwischen dem 8. und dem 12. Lebensmonat probiert das Kind aus, wie und womit es die Aufmerksamkeit von Personen erwecken kann. Es wirft den Gegenstand vielleicht nicht mehr weg, sondern macht Lärm mit ihm. Weiterhin werden die bereits vorhandenen Schemata immer besser koordiniert und somit Bewegungsabläufe flüssiger.

Die Stadien laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab. Zwar kann es leichte kulturelle Unterschiede in der Auskleidung der Operationen geben, auch können sie verschieden schnell oder langsam durchlaufen werden – aber dass sie in geänderter Abfolge auftreten, ist nicht möglich.

Alle Kinder durchlaufen die Stadien. Bleibt ein Kind in einem Stadium stecken, handelt es sich um eine Entwicklungsverzögerung oder Retardierung.

Jedes Stadium schreitet vom Werden zum Sein.

Die Stufen im Einzelnen: der Stufe der Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz (0 bis 1,6/2,0 Jahre) folgt die Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens (ca. 1,6/2,0 – 4,0 Jahre), dann kommt die Stufe des anschaulichen Denkens (4,0-7,0/8,0), gefolgt von der Stufe des konkret-operativen Denkens (7,0/8,0-11,0/12,0 Jahre) und der Stufe des formalen Denkens (ab dem 12. Lebensalter).

Beispiel: Der bekannteste Versuch von Piaget zeigt anschaulich die «logischen Irrtümer» der unter 7-Jährigen: Zeigen Sie Ihrem Kind ein breites Gefäß (vielleicht eine Brotdose) mit Wasser und schütten Sie das Wasser vor seinen Augen in ein hohes schmales Glas um. Zu Beginn der präoperationalen Phase wird Ihr Kind meinen, dass im Glas viel mehr Wasser ist, als in der Brotdose war. Erst mit einem Alter von ca. 7 Jahren «wissen» Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten nicht verändert.

Beispiel: Ab ca. 4 Jahren, in der intuitiven, anschaulichen Phase, vermindern sich zwar einige «logische Irrtümer», dennoch ist das Denken der Kinder stark egozentrisch, d.h. sie betrachten die Welt ausschließlich von ihrer Warte aus: Das Kind hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für die einzig akzeptable. Ein egozentrisches Kind kann sich die Sichtweise anderer nicht zu eigen zu machen, denn Egozentrismus bedeutet nicht etwa Ichbezogenheit, sondern ganz einfach nur die Schwierigkeit, sich eine Sache oder aus einer anderen Sicht anzusehen oder sich in eine andere Person hineinzuversetzen. (Dieser Satz wird später noch wichtig werden!)

Beispiel (nach Mönks & Knoers 1996):

– Peter, hast du einen Bruder?

– Ja.

– Wie heißt denn dein Bruder?

– Hans.

– Hat Hans auch einen Bruder?

– Nein.

Alles Lernen ist ein stetiger Prozess, in dem der Lernende – in unserem Beispiel das Kind – immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen versucht. Die Anpassung vorhandener Schemata an eine aktuelle Situation geht in zwei Teilprozessen vor sich: Assimilation und Akkommodation.

Beispiel: Ein Kind hat bereits gelernt, einen Apfel zum Mund zu führen, den Mund zu öffnen und ein Stück abzubeißen. Jetzt bekommt es eine Birne – und wird in sie hineinbeißen. Es erkennt Apfel und Birne als ähnlich.

Assimilation bedeutet die Eingliederung neuer Situationen oder Erlebnisse in ein bereits bestehendes Schema (um in der Begriffswelt von Piaget zu bleiben). Die Wahrnehmung der Ähnlichkeit von Apfel und Birne führt dazu, dass das Schema «grün-annähernd rund-essbar» an-gewendet, bestätigt und um ein neues Element erweitert wird. Assimilation ist die Reaktion auf eine Situation, die auf bereits in uns abgebildetes Wissen oder Erfahrungen trifft.

Beispiel: Ein anderes Kind versucht, in einen Plastikapfel zu beißen. Auch sein Schema sagt: «grün-apfelförmig-essbar». Von einem Plastikapfel aber kann es nichts abbeißen – das Kind muss akkommodieren und sein Schema insofern differenzieren, als echte Äpfel und unechte Äpfel verschiedene Kategorien bilden.

Akkommodation tritt auf den Plan, wenn die Assimilation nicht ausreicht, eine wahrgenommene Situation mit den vorhandenen Schemata zu bewältigen. Diese werden erweitert und angepasst. Akkommodation ist die Reaktion auf eine Situation, die noch nicht in uns abgebildet ist.

Ich könnte viele weitere Beispiele für die phantastische Leistung der kindlichen Entwicklungswege anbringen, möchte aber nun doch vom Entwickeln zum Lernen kommen. Lernen als Gegensatz zum Erwerb können wir am Beispiel von Sprechen und Sprachen betrachten:

Eine erste Sprache erwirbt jeder Mensch als Kind. Manche Kinder erwerben zwei oder drei Sprachen1) gleichzeitig. Von Erwerb spricht man, wenn das Aneignen «ungesteuert» und ohne Anleitung geschieht. Die Entwicklung der Kognition2) ist bei einem Kind noch nicht abgeschlossen, was bedeutet, dass der kindliche Spracherwerb mit der Entwicklung des Denkens, des Wahrnehmens und des Bezeichnens einhergeht. Noch anders ausgedrückt: als «Erwerb» bezeichnet man einen unbewussten Prozess, der ohne Anleitung, durch Kontakte in einer natürlichen Umgebung in alltäglichen sozialen Zusammenhängen (z.B. beim Einkaufen oder auf der Straße) auskommt.

Sprachenlernen dagegen erfolgt bewusst, ist angeleitet, wird gesteuert. Jedes Lernen bzw. jeder Lernende bedient sich der Kognition. Lehrer innerhalb von Institutionen (Schulen) oder außerhalb dieser strukturieren den Lernfortgang und geben Anleitungen. Schulisches Lernen vor Erreichen einer bestimmten Kognitionsstufe (vergl. Piaget oder Bruner) macht keinen großen Sinn, sondern stört nachgerade. Die Aufgabe des Lehrers im Lernprozess des Schülers ist, den Stand seines Schülers einzuschätzen und nach einer bewältigten Unterrichtseinheit den nächsten Schritt vorzugeben.

Auch das Lernen folgt dem Prinzip «Vom Einfachen zum Komplexen», und bevor komplexe Strukturen verstanden werden, müssen die einfachen Operationen sitzen und hinreichend eingeübt sein. Es ist am Lehrer, die Anleitungen hilfreich und verständlich anzubringen. Unterricht ist dann am ergiebigsten und motivierendsten, wenn er mit dem Wesen der Schüler in Einklang steht. Ein Unterricht mit einem Lernstoff, der den Schüler erreicht, wird ihn bilden. Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen, sind wie Hebammen, die heben, was bereits in jenen schlummert und Anleitungen geben, die die Gebärenden befolgen können. An das bereits Eigene können diese dann die Informationen der Welt knüpfen und assimilieren. Und was sie nicht in sich finden, sondern im Außen neu erkennen, hilft ihnen ihre Innenwelt zu erweitern. Ein Lehrer öffnet Augen, Ohren und Herzen und ist im Leben von Menschen, und nicht nur von jungen, enorm wichtig. Deshalb muss ein Lehrer ein Mensch sein, der sich selbst gut kennt. Denn wenn er sein Eigenes erkannt hat, kann er andere Menschen erkennen.

.

2. Bildung und das Höhlen-Gleichnis (Platon)

“Das Einzige, das schlimmer ist als zu erblinden, ist als Einzige zu sehen.“ (aus: Stadt der Blinden)

Illustrationen: K. Afshar

Die unterirdische Höhle ist bei den Griechen allgemein ein Bild für den Hades, das Reich der Toten. Platons Höhle steht für unsere alltägliche Welt, in der wir leben. Wir Menschen, so zeigt uns Pla-ton in seinem Gleichnis, sind Gefangene in unserer gewohnten Behausung.

Oberhalb von und hinter den Gefangenen brennt ein Feuer. Die Höhle wird von diesem Feuer beleuchtet. Die Gefangenen sitzen nun unbeweglich da, denn sie sind an ihre Sitze gefesselt. Das heißt nicht etwa, dass sie sich nicht bewegen, nein, sie sind sehr rege, was Verkehr, Wettstreit und anderes angeht. Nur sind sie unbeweglich, was ihre Einstellungen angeht. Sie haben eine unveränderliche Einstellung zu dem, was sie für das Wirkliche halten.

Außer den Gefangenen gibt es nun noch (Platon nennt sie die Gaukler) andere Gestalten. Sie bewegen sich vor dem Feuer hinter den Gefangenen, und ihre Schatten werfen sich auf die Wände der Höhle vor ihnen. Sie sind die (modernen) Intellektuellen, die Künstler, die Politiker, die Designer, die Psychologen, die Moderatoren, die Berater… Sie bestimmen den Hinblick, sie entwerfen die Bilder für die Menschen. Die Gefangenen halten ihre Schatten für das Wahre.

Überhaupt sehen die Menschen sich und ihre Mitgefangenen und die Gaukler als Schatten – sie sehen immer nur die Projektion. Bei Homer ist «Schatten» der Name für die Seelen der Toten.

Im Schattendasein der Menschen (in diesem Traum in einem Traum) wird nun einer der Gefangenen von seinen Fesseln erlöst. Er steht auf, geht einige Schritte, blickt hoch zum Licht, ist geblendet, wendet sich ab und blickt noch einmal hin … sieht, dass er bis jetzt lediglich das Abbild des wahren Lichts (von außerhalb der Höhle) gesehen hat und begreift unter Schmerzen sein Gefangensein.

Der, der ihn losgebunden hat, war ein Lehrer. Er hat dem Gefangenen eine neue Sichtweise ermöglicht, hat ihn «sehend» gemacht. Dem allerdings ist das helle Flimmern des Lichts zunächst ungewohnt, und er erkennt das Gesehene nicht, er findet es unheimlich und befremdlich. Der Gefangene steht ganz am Anfang seiner neuen Freiheit und muss lernen im Licht zu sehen. Seine Augen aber beginnen zu schmerzen. Bald will er nicht mehr ins Feuer des Lichts blicken, er will zurück zu den Schatten, und er wendet sich ab und flieht zurück.

Der Versuch einer Befreiung ist zunächst misslungen. Bildung – und das ist u.a. die wechselweise Anwendung von Assimilation und Akkomodation von Wahrgenommenem – ist Platon zufolge etwas, das Menschen nicht unbedingt wollen… Man muss sie zum Sehen zwingen, ansonsten ziehen sie es vor, blind für das Licht zu bleiben.

Sokrates, der unbequeme Lehrer, wurde wegen seines «schlechten Einflusses» auf die Jugend von den Athenern umgebracht. Platon seinerseits hat seine Akademie außerhalb der Polis errichtet. Und Aristoteles, der zehn Jahre lange Platons Schüler in der Akademie war, ergriff in ähnlicher Situation die Flucht aus Athen, als ihm der Asebie3)-Prozess gemacht werden sollte.

Lehrer zu sein bedeutet, nach oben zu gehen und den Weg wieder nach unten steigen zu müssen, um vom Gesehenen zu berichten… Wer jedoch von oben kommt, wird verlacht, wird nicht ernst genommen, denn er berichtet von merkwürdigen Dingen, die es gar nicht gibt. Bildung ist ein Prozess, der, je weiter er fortschreitet, umso mehr Distanz zu den Blinden bedeutet.

.

3. Das Bild vom Menschen

“Mich interessiert nicht wie du aussiehst.” – “Aber wie können wir uns dann erkennen?” – “Ich kenne den Teil in dir, der keinen Namen hat und das ist es doch was wir sind, richtig?” (aus: Stadt der Blinden)

Schauen wir uns den Begriff «Bildung» noch näher an, finden wir ihn als einen Schlüsselbegriff in der Epoche Goethes. Hier wie aber auch schon zuvor bei Meister Eckhart, Johannes Tauler oder Heinrich Seuse hat er seinen Ursprung in einem zentralen Gedanken der Mystik. Das Bild ist die Gestalt, das Wesen dessen, was ist (das griechische idea und eidos stecken darin). Die Mystik denkt die Wiedergeburt des Menschen in drei Stufen: Entbilden, Einbilden und Überbilden. Entbilden heißt frei werden von den Bildern dieser Welt als Voraussetzung für die nächsten Stufen. Ziel ist das Sich-Hinein-Verwandeln in Christus bzw. das Eins-Werden mit dem Göttlichen. Transformari haben die Mystiker mit «Überbilden» übersetzt. Das trans gibt das Ziel an: das reine Licht des Göttlichen. Die christliche mittelalterliche Mystik denkt das Sein als Herausbildung des im Menschen angelegten Bildes Gottes.

Aus der islamischen Mystik ist ein dem christlichen nicht unähnliches Bild dazu bekannt: Der Sufi Al-Halladsch hatte einen der 99 Namen Gottes für sich selber «beansprucht», indem er den Ausspruch anā al-haqq tat. Seine Lehre brachte ihm später eine Fatwa ein, seine in den Augen der damaligen Religionswächter häretische Aussage war mit dem Tode zu bestrafen. Niemand, kein lebender Mensch, konnte und kann nach exoterischer Lesart wie Gott sein, sondern immer nur durch Gott. In den Werken der Sufi-Dichter wie u.a. Yunus Emre, Rumi und Nezami trifft man auf Al-Halladschs Lehre der Eins-Werdung mit Gott bzw. der Auflösung des Ichs in Gott.

Der Hauptgedanke der Mystik – in modernen tagesverständlichen Worten ausgedrückt – besagt, dass der Mensch sich zum Menschen dadurch entwickelt, dass das in ihm angelegte Bild, sein Wesenskern, sich entfaltet. Ein Mensch kann werden, was er bereits ist – aber er kann nichts werden, das er nicht bereits in sich birgt. Was wie eine Begrenzung erscheinen könnte, kann als Bestimmung und Aufgabe umschrieben werden. Diese zu erkennen und zu erfahren ist die Eins-Werdung mit dem Göttlichen: das zu sein, als das man gedacht ist.

Unsere Zeiten sind säkulär-moralisch, ungern bezieht man sich auf diese Urbilder, aus denen unser heutiger Begriff aber nun einmal hervorgegangen ist. Heute denkt man Bildung als etwas, das dem Menschen «sozialgerecht» von außen angetragen wird, ohne dass sie auf den Einzelnen eingeht. Pädagogik ist ein Studienfach, das Lehrer unbedingt, Mystik eines, das sie ganz bestimmt nicht belegen müssen. Was die Mystik letztlich und paradoxerweise – und zwar unabhängig von der vordergründigen Religion – lehren kann, ist Demut.

Ein demütiger Lehrer wie auch ein demütiger Schüler haben Achtung vor dem Sein. Die Neugier des Schülers richtet sich auf ganz bestimmte Dinge, die ihn befähigen, sich selbst zu erkennen. Und selbst wenn der Schüler lernen muss, was in der Schule im Lehrplan vorgesehen ist, ohne dass es eine vordergründige Beziehung zu ihm hat, wird ein «mystischer» Lehrer es schaffen, dem Schüler das Wissen der Welt ehrfürchtig ans Herz zu legen.

.

4. Bildung und Humboldt

„Hast du Angst deine Augen zu schließen“ – „Nein, aber sie wieder zu öffnen.“ (aus: Stadt der Blinden)

Etwa um die Jahrhundertwende von 1800 herum bezog man sich auf den mystischen Bildungsbegriff – und aktualisierte ihn. Jetzt ging es nicht mehr so sehr um die Verwirklichung der Gottesgeburt in der eigenen Seele, als vielmehr um die allumfassende Ausbildung aller Fähigkeiten. – Diese Ausbildung wird in einem Mittelpunkt (Wissen um die Bestimmung des Menschen) zentriert. Der klassische Bildungsbegriff geht in Richtung Allgemeinbildung, und Wilhelm von Humboldt hatte ein Ideal vor Augen. Sein Bildungsideal entwickelte sich um die zwei Zentralbegriffe der bürgerlichen Aufklärung: den Begriff des autonomen Individuums und den Begriff des Weltbürgertums. Die Universität sollte ein Ort sein, an dem autonome Individuen und Weltbür-ger hervorgebracht werden bzw. sich selbst hervorbringen.

Wer ist man, wenn man Weltbürger ist? – Weltbürger sein heißt heute, sich mit den großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen. Der dahingehend Gebildete bemüht sich um Frieden, Gerechtigkeit, um den Austausch der Kulturen, andere Geschlechterverhältnisse oder eine neue Beziehung zur Natur.

Humboldt blickte auf den einzelnen Menschen als unverwechselbares, einzigartiges Individuum. In diesem Blick lag die Sehnsuchtsbewegung des menschlichen Lebens: fest verwurzelt sich bis an seine, ja, über seine Grenzen hinaus strecken zu können. Was tun junge Menschen? – Sie gehen in die Welt hinaus, nehmen sie in sich auf, entfalten die Fähigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, stärken und üben sie. Anschließend kehren sie zurück und nehmen ihren Platz dort ein, wo sie verwurzelt sind. Inwieweit ist dieses heute noch aktuell?

Ein zweiter Exkurs zum Lernen von (Fremd)Sprachen – immerhin ist Wilhelm von Humboldt auch «mein Ziehvater»: Das Erlernen fremder Sprachen hat nicht allein einen ökonomischen Nutzen (der durchaus in der Bildung von Menschen liegt), sondern einen Nutzen in einem emphatischen Sinn. Eine fremde Sprache zu lernen, heißt nämlich eine andere An-Sicht der Welt kennen zu lernen und eine andere Weise, sich in der Welt zu bewegen. Der Sprachlehrer kann als der Bringer eines neuen Selbstverständnisses, das das Eigene ergänzt und es bereichert, gesehen werden. Je mehr ich mir bewusst gemacht habe, desto mehr sehe ich in der Welt. Das, womit ich mich bekannt gemacht habe, ist mir nicht mehr fremd – ich muss es nicht mehr bekämpfen. Ein Lehrer, der vermag, dieses Feuer in seinem Schüler zu wecken, ist ein Brückenbauer, und der Schüler, der sein Feuer trägt, wird nicht mehr brandschatzen, sondern wertschätzen.

.

5. Bildung und der Einzelne

In unserer heutigen (westlichen) Welt brechen uns die Traditionen ein, ach, wir stellen sie derart in Frage, als gälte es, uns in selbstvernichtendem Bestreben für eine große Schuld zu bestrafen. Sinnstiftende Weltbilder sind auch in früheren Zeiten immer wieder zerbrochen, doch dann sind neue an ihre Stelle getreten. Jetzt scheint es, als seien die Menschen gewissermaßen experimentierend auf einem ziellosen Weg, auf dem das Individuum noch nicht einmal unterwegs erfährt, wer und was es ist. Da ist kaum Substanz, kaum Wesen, das in einer individuellen Lebensgeschichte zu entfalten wäre.

Um mit Sartre zu sprechen: Selbstverwirklichung heißt heute Verwirklichung von Nichts, nämlich von nichts Vorgegebenem. Es bleibt das Experiment, das der Mensch mit sich selber macht. Wir sind inzwischen sogar noch weiter, als Sartre beschrieb. Inzwischen erschöpft sich das Leben in nichts weniger als in aberwitzigen Vorgängen und Funktionen. Erlebnis und Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Entfaltung der je eigenen Individualität sind heute unbedingte Werte, die alle anstreben – und paradoxerweise zeigt nachgerade das vehemente Bestreben, sie zu erreichen, ihre Abwesenheit. Psychotherapie wird zum Dauerzustand. Alle wollen mehr und anderes sein als die anderen, und als das, was sie in ihrem Kern wären, in ihren mitgebrachten Umständen sind. An die Stelle des Seins – wie gesagt – ist der Vorgang getreten. Wir leben, indem wir tun und in der Welt agieren.

Meistens tun wir das durch das Setzen von Regeln und verzeichnen dabei den Verlust realer Allgemeinheit. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wer wir als Menschen sind, und was wir als Menschen zu sein hätten. Zusammen mit der Tradition haben wir das Wissen um die Bestimmung des Menschen und um die Menschheit in uns verloren.

Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich Ihnen von meinem Abstecher an eine Schule, einer Stätte modernen Lernens und von Bildung erzählen muss. Obwohl ich keine ausgebildete Pädagogin mit Staatsexamen und absolviertem Referendariat bin, unternahm ich vor sieben Jahren den Versuch, an einer öffentlichen Schule zu unterrichten. Ich bewarb mich an einem Gymnasium auf eine Stelle als Deutschlehrerin. Knapp 49 Jahre alt war ich, und sehr gespannt auf das, was mich erwartete: zwei zehnte und eine neunte Klasse. Zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht. Hier sind einige von ihnen zusammengefasst, auf dass meine Sicht auf das Lernen und Unterrichten deutlicher werde.

Gedanke 1: Ein Mensch lernt dort, wo er sich konfrontieren kann, zu provozieren versucht oder Provokation erfährt. Widerspruch ist im Lernprozess sehr wichtig. Wo er nicht möglich ist, und eigene und fremde Erkenntnisse im Fragen nicht freigelegt werden können, versiegt das Lernen und ein Glaube muss her.

Gedanke 2: Lernen ist nur dann und dort möglich, wenn und wo Menschen frei sind, ihre Erkenntnisse zu haben, und sich diese Freiheit auch erlauben. Diesen Gedanken habe ich bei Konfuzius gefunden. – Die Möglichkeit, die sich uns in einem kleinen Zeitfenster bot, war die der Möglichkeit, sich zu dieser Freiheit zu entscheiden. Das Fenster in der Zeit ist wieder geschlossen, und die Errungenschaften der Menschwerdung scheinen im ewigen Kreislauf in einen neuen – vermutlich niederen – Zustand überzugehen.

Gedanke 3: Einer von Konfuzius‘ wesentlichen Gedanken war der der zweifachen Menschlichkeit. Diese besteht im Bewusstsein der persönlichen Mitte und der Fähigkeit, andere gerecht und unparteiisch zu behandeln. Nur ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, kann das Wesen anderer Menschen verstehen. Dann wird er im Umgang mit anderen keine Konflikte brauchen, keine Verwicklungen, weil er jene für etwas benutzt, das er ins Außen übertragen muss. Kämpfe zwischen Menschen entstehen aus falschen Gewohnheiten heraus; Menschen sind durch Konventionen, deren Bedeutungen sie nicht verstehen, schlimmer noch: durch Konventionen, die möglicherweise bar jeder Bedeutung sind, voneinander getrennt.

Ich fand mich drei Fronten gegenüber: die eine bestand aus den Eltern. Oh, da ist eine Lehrerin, die kein Referendariat durchlaufen hat. Ist sie in der Lage, mit unseren Kindern umzugehen? – Ich sage es gleich hier: ja, ich war in der Lage. Die Eltern hatte ich am Ende des ersten Halbjahres durchweg auf meiner Seite. Die zweite Front waren die Schüler. 75 an der Zahl, in einem Alter zwischen 13 und 16, geringfügig mehr Mädchen als Jungen, einige der Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Dies Alter ist bekannt als jenes, in dem junge Heranwachsende am allermeisten mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem erwachsenden Körper und ihrem erwachenden Trieb in die Welt hinein. Sie haben Fragen und wollen Antworten.

Die ersten Wochen vergingen mit Annäherungen – an den Unterricht, an die verschiedenen Menschen, an den Lernstoff. Es kostete mich doppelt so viel und dreimal mehr Zeit, den Stoff vorzubereiten als es einen routinierten Lehrer gekostet hätte. Ich fing mit allem bei Null an, auch mit der Notengebung und überhaupt mit den Bewertungsrichtlinien. Es kostete viel Geduldenergie, die Tests der Schüler zu durchlaufen, um ihnen zu beweisen, dass ich sie ernst nehme. Es bedurfte – im Nachhinein besehen – großen Mutes, Dinge zu tun, die «man sich» nicht mehr im Unterricht leistete. Die ersten Streiche überstand ich, mit Rotwerden, mit Herzklopfen. Ich überstand die Unlustattacken, die sich im Lärmpegel niederließen, den offenen Widerstand mit Verweigerungen. Ich bestand die Nagelprobe mit Theaterbesuch, Besuch einer Zeitung und eines Kinos, und die ersten Zeugniskonferenzen. Danach hätten wir zur Normalität übergehen können, aber ich streckte die Segel.

Grund dafür war die Front Nummer 3 – die Lehrerkollegen. Dazu weiter unten mehr. Als die Schüler soweit Vertrauen gefasst hatten, dass sie offen mit mir redeten, kam ihr Frust zutage. Wir wissen nicht, warum wir das lernen sollen. Frau Deutschlehrerin stellte dann gleich etwas klar: ihr wisst sehr wohl, warum. Eure Frage ist: Wozu müssen wir das lernen? – Ihr fragt, was die aristotelische Poesie mit der Welt da draußen zu tun hat. Ihr fragt, was die rhetorischen Muster in Remarques «Im Westen nichts Neues» mit eurer Realität zu tun haben? – Ich sagte es ihnen. Ein Schüler fragte zweifelnd, warum er eine Zwei im Referat bekommen hatte, während der sonstige Klassenbeste eine Drei bekam: ob ich wüsste, dass es andersherum sein müsste. Ein anderer Schüler, sonst schriftlich auf Vier abonniert, bekam von mir eine Zwei. Einer, der kaum etwas sagte, ging mit einer Zwei nach Hause; eine Schülerin, die sich ständig mündlich äußerte, mit einer Drei. Ich erspare uns hier Einzelheiten. Um es zusammenzufassen: ich versuchte, den Lernstoff mit dem Lebensumfeld der Schüler in Zusammenklang zu bringen, ich stellte Tiefenverbindungen her und nahm mir dafür Zeit. Ich brachte unbekannte Komponisten via CD mit ins Klassenzimmer, und wir sahen uns gemeinsam einen Film an, bei dem die Schüler darauf gewettet hatten, ich würde ihn nicht kennen. Wir lasen eine ernsthafte Lektüre zu Faschismus und machten ein Drehbuch daraus, wir lasen Dürrenmatt und vertieften uns in Medea, kamen bei Christa Wolf und dem Geteilten Himmel heraus. Sie lernten nebenbei so viel, weil sie nicht merkten, dass sie lernten, sondern ihr gewecktes Interesse stillten. Die Klassenarbeiten, die wir schrieben, waren auf diese Art Lernen zuge-schnitten. Ich glaube, nach zwei Durchgängen brauchte keiner mehr Angst zu haben, er würde völligen Unsinn abliefern. Denn ich hatte gesagt: das gibt es gar nicht! Natürlich mussten wir in der Vergleichsarbeit scheitern! Ich scheiterte, weil mich die Kollegen nicht einbezogen, was die Wahl des Themas, seine Präsentation und die Aufgaben anging. Sie waren zu viert und sich einig, ich war alleine. Meine Schüler scheiterten, denn ich hatte ihnen in nur sieben Monaten eine Art zu arbeiten gezeigt, die sie aufgeweckt hatte, aber das war nicht vorgesehen. Ich hatte sie damit verdorben, und das ließ man mich spüren.

Als ich es merkte, war die erste Hälfte des zweiten Halbjahres fast vorbei. Ich beraumte eine Sitzung mit meinen Schülern ein und eröffnete ihnen, dass ich gehen würde. Nichts sagte ich von den Kollegen, wohl aber sagte ich, dass ich merkte, ich wäre am falschen Ort. Sie verraten uns! riefen sie zu Recht. Das sei nun mal so gelaufen – ich hatte das nicht erwartet. Weiterzumachen aber täte mir nicht gut, denn ich hätte immer das Gefühl, sie nicht auf das vorzubereiten, was von ihnen verlangt würde. Ich eigne mich nicht zu dieser Art von Ausbilder, und deshalb müsse ich gehen. Sie gingen heim, zwei Wochen später hatte der Schulleiter einen Brief aller Klassenvertreter mit der dringenden Bitte, meinen Vertrag zu verlängern und mich da zu behalten, auf dem Tisch. Meine Entscheidung aber war unumstößlich.

An dieser Schule ist mir klar geworden: es geht nicht mehr um Bildung, es geht, wenn überhaupt auch das noch, um Aus-Bildung. Schüler sammeln ein Wissen, das weit davon entfernt ist, in Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stehen, das eingeatmet, und sobald die Klassenarbeit vorüber ist, wieder ausgeatmet wird.

.

6. Der Mensch in der Bildungswüste

Die Bildung des Menschen zu sich selbst, das Sehenlernen des wahren Lichtes, auf dass man sich und die anderen erkenne, die Vielfalt der Selbstverständnisse – alles das ist in einer Landschaft des Unterschiedlosen untergegangen. Es hat ganz schleichend angefangen. Vielleicht mit der französischen Revolution, vielleicht mit der Industrialisierung, vielleicht mit dem Kapitalismus, der als die andere Seite des Kommunismus nicht viel anders als jener ist. – Alle Menschen sind Funktion von etwas oder einem anderen. Alle Menschen sind gleich. Erst vor dem Recht und schließlich vor den Vielen. Gleichmacherei steht der Bildung des Eigenen entgegen. Da, wo nicht unterschieden wird, wird auch nicht geachtet, wert geschätzt. Dann haben wir die Einöde, die Wüste.

.

Exkurs

„Kein Araber liebt die Wüste. Wir lieben Wasser und grüne Bäume. In der Wüste ist nichts. Kein Mann braucht Nichts.“ (aus: Lawrence of Arabia)

In einem papiernen Aufschrei hatte ich vor langer Zeit einmal geschrieben, ich wolle nicht akzeptiert, sondern toleriert werden (etwa: «Du musst mich nicht mögen oder mir zustimmen, aber lass mich sein, wie ich bin!»). Anschließend hatte ich in einem öde langen Text versucht, zu definieren, was denn nun Toleranz und was Akzeptanz sei. Am Ende war alles – von Augen Dritter ungelesen – in einem der digitalen wie realen Ordner verschwunden. Und war vergessen worden.

Nun habe ich ihn wiedergefunden. Zu meinem Schrecken verstand ich meine eigenen Worte nicht mehr. – Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich sprach/schrieb sofort alarmiert mit etlichen Leuten und erfragte ihre Definition von Toleranz und Akzeptanz. Fragte dabei auch nach, welchem sie den Vorrang geben würden. In meiner Verwirrung hätte ich keine Prognose abgeben wollen, tendierte aber immer noch zur Toleranz, wie vor Jahren. Die Befragten allerdings legten den Schwerpunkt auf die Akzeptanz. Akzeptiert zu werden bedeute die Anerkennung der Meinung, die man vertrete, las ich da. Man werde mit den eigenen Ansichten und Taten in eine Gemeinschaft, die diese für gut befände, aufgenommen.

Toleranz, sagten sie, sei eine Einstellung der Nicht(be)achtung. Eine, die in sich trage, dem Toleranten sei das Gegenüber egal. Man interessiere sich nicht wirklich, sondern bleibe unverbindlich und beziehe keine Position. In einem Artikel, den ich im Internet fand, las ich, dass etwas aus der Position eines Herrschenden heraus zu akzeptieren etwas völlig anderes – sogar gegensätzliches – sei als zu tolerieren. Letzteres heiße, etwas zu dulden und zu erlauben (auch etwas, das falsch sei, was natürlich überhaupt nicht gehe!), während ersteres bedeute, etwas als wünschenswert anzunehmen und zu fördern. Toleranz sei eine Haltung des Verzichts auf ein bestimmtes, klar umrissenes Menschenbild, demgemäß man als Einzelner die Gesellschaft formen könne. Zwar habe eine tolerante Person eine ungefähre Ahnung, wie sich Menschen der eigenen Meinung nach verhalten sollten, doch ob sie das auch wirklich täten, würde dann nicht weiter beachtet. Das Führen des eigenen Lebens gehe jenen vor dem Einwirken auf das Leben der anderen, und das sei Gleichgültigkeit. Ich verstummte und ging in mich.

Meine Verwirrung weigerte sich beharrlich zu weichen, nein, sie vergrößerte sich: war nicht früher, vor nicht allzu vielen Jahren Toleranz der Wert in unserer Mitte, dem das größere Gewicht beigemessen wurde? Was war aus Nathan dem Weisen aus der Ringparabel Lessings geworden? Darin ging es doch um Toleranz, oder? Oder hatte ich alles falsch verstanden?

Mir fehlte ein entscheidender Baustein zum Verständnis des hausgemachten Unverständnisses, und ich entwickelte den Verdacht, dass hier eine Umgewichtung, eine Umdeutung der Begriffe, die mich in ihren Strudel gerissen hatte, im Gange war.

Der fehlende Baustein kam in Form einer Zigarette, die jemand vor der Tür eines Restaurants stehend rauchte, daher. Zigaretten sind gefährlich, d.h. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ist bekannt. Das hört und liest man allerorten, steht auch auf den Schachteln drauf. Also wird was dran sein. Wenn dem so ist, dann empfiehlt es sich, möglichst nicht zu rauchen, insofern man gesund bleiben will oder bleiben muss. Das könnte man als Dogma formulieren. Ihr Arzt vertritt möglicherweise dieses Dogma, d.h. er macht die Aussage der Gefährlichkeit der Zigaretten für sich zur ausschließlich gültigen Aussage. Wenn Sie ihn aufsuchen, wird er Ihnen nahelegen – eingedenk der später eintretenden Folgen – sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Er wird sagen: Sie sollten aufhören zu rauchen, denn sonst… Und dann wird er Ihnen freistellen, ob Sie seinen Rat befolgen oder nicht. Der Mensch Arzt als Dogmatiker wird Sie nicht persönlich dafür abstrafen, dass Sie Raucher sind. Er wird Sie aber vielleicht durchaus interessiert fragen: Genießen Sie Ihre Zigaretten wenigstens? Und das meint er nicht ironisch.