Karol Szymanowski: 3. Symphonie – 1. Violinkonzert (Christian Tetzlaff – Pierre Boulez)

.

«Ich und Gott, wir sind allein diese Nacht!»

Wolfgang-Armin Rittmeier

.

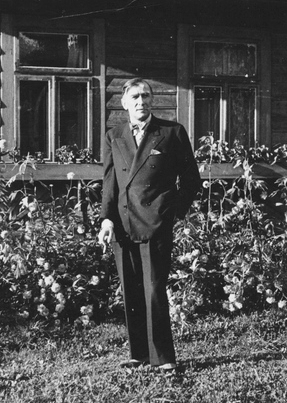

Das eher schmale kompositorische Werk des polnischen Komponisten Karol Szymanowski ist im Grunde vollkommen unbekannt geblieben. Wer kennt und hört seine Lieder, seine Chorwerke, seine Opern, seine Kammermusik, seine Symphonien? Das mögen einige Musikinteressierte sein, das breite Publikum indes hätte von seinen Werken wohl nie gehört, wäre da nicht ein Werk, das den gesamten Rest – ähnlich wie im Fall seines Zeitgenossen George Enescu – verblassen lässt. Sind es bei Enescu die «Rumänischen Rhapsodien» hinter denen das restliche Oeuvre förmlich verschwindet, so kennt man von Szymanowski im Grunde nur seine dritte Symphonie, die den mystisch anmutenden Beinamen «Lied der Nacht» trägt. Doch im Gegensatz zu Gustav Mahlers siebter Symphonie, die man aufgrund der beiden Nachtmusiken ebenso tituliert hat, ist der Titel hier nicht nur vom Komponisten gewollt, sondern auch sinnvoll, verweist er hier doch auf die in der Tat mystische Ausrichtung des Werkes.

Das eher schmale kompositorische Werk des polnischen Komponisten Karol Szymanowski ist im Grunde vollkommen unbekannt geblieben. Wer kennt und hört seine Lieder, seine Chorwerke, seine Opern, seine Kammermusik, seine Symphonien? Das mögen einige Musikinteressierte sein, das breite Publikum indes hätte von seinen Werken wohl nie gehört, wäre da nicht ein Werk, das den gesamten Rest – ähnlich wie im Fall seines Zeitgenossen George Enescu – verblassen lässt. Sind es bei Enescu die «Rumänischen Rhapsodien» hinter denen das restliche Oeuvre förmlich verschwindet, so kennt man von Szymanowski im Grunde nur seine dritte Symphonie, die den mystisch anmutenden Beinamen «Lied der Nacht» trägt. Doch im Gegensatz zu Gustav Mahlers siebter Symphonie, die man aufgrund der beiden Nachtmusiken ebenso tituliert hat, ist der Titel hier nicht nur vom Komponisten gewollt, sondern auch sinnvoll, verweist er hier doch auf die in der Tat mystische Ausrichtung des Werkes.

Die Komposition ist das Destillat der neuen Erfahrungen, die Szymanowski in den ersten Jahren des zweiten Dezenniums des neuen Jahrhunderts gleichsam wie ein Schwamm aufsog. Die Übersiedlung von Polen nach Wien brachte ihn mit der Klangwelt Debussys in Kontakt, er vertiefte seine Beschäftigung mit der Musik Ravels und Skriabins; Reisen nach Italien, Sizilien und Nordafrika verstärkten sein Interesse an exotischen Klangfarben und Inhalten. Schon früh war er wohl über die deutsche orientalisierende Literatur den Texten des großen persischen Dichters Hafiz begegnet, die ihn zutiefst berührten und zu zwei Liederzyklen («Liebeslieder des Hafiz» op. 26 & 31) inspirierten: «Von meinem Hafiz bin ich unheimlich ergriffen. Allah selbst hat ihn mir gesandt. Ich meine, es sind ideale Texte.» Über diesen Weg begann eine intensive Auseinandersetzung mit der islamischen Kultur und Philosophie, insbesondere jedoch mit dem Sufismus. Jene Lehre vom Weg des Sufi, die den Gläubigen zur liebenden Vereinigung mit Gott, der als Geliebter verstanden wird, führen soll, hat Szymanowski nachhaltig beeindruckt. Ein sufistischer Text des persischen Dichters Mawlana Dschalal-ad-din-Rumi (1207-73) wird zum Ausgangspunkt der von 1914-16 komponierten dritten Symphonie. Der Text eröffnet die Nacht als Raum der Transzendenz, einen Raum, in welchem sich – wie es im Text heißt – «das Geheimnis klären» wird, in dem der Gläubige mit Gott allein sein und der von Eros und Erkenntnis erfüllt sein wird.

Dieser Text nun inspiriert Szymanowski zu einer seiner kühnsten Kompositionen. Es ist ein symphonisches Werk, das sich von den traditionellen Formen verabschiedet, das aufs Diffizilste motivisch durchdrungen ist, und das eine derartige instrumentale Palette auffährt (im Durchschnitt zählt eine Partiturseite 40 Systeme), dass der Hörer des Werkes förmlich von den sich auftürmenden Klangballungen in das vom Komponisten erstrebte ekstatische Erleben hineingespült wird.

Was nun will Pierre Boulez mit dieser Musik? Ein Dirigent wie er, dessen Annäherung an die Werke der Spätromantik und frühen Moderne oft eine Dekonstruktion und Demystifizierung derselben mittels intellektueller, kühl analytischer Durchleuchtung war, lässt sich nun im hohen Alter noch einmal auf den Rausch Szymansowkis ein? Oder will er auch hier mit dem Seziermesser musizieren lassen? Die Antwort lautet: Nein! Boulez’ Einspielung des «Liedes der Nacht» zeugt davon, dass er auch anders kann. Ihm gelingt eine insgesamt hörenswerte Aufnahme, die nicht nur auf die Herausarbeitung der unterschiedlichen klanglichen Facetten und der Tektonik des Werkes zielt, sondern auch den spirituellen Charakter dieser Musik unterstreicht. Dabei klingt beispielsweise der Beginn bei Weitem nicht so licht wie in Rattles beeindruckender Aufnahme aus Birmingham, sondern ausgesprochen dunkel, ja schon fast lastend. Es ist die Finsternis der Nacht, die Nacht der Kranken, wie es im Text heißt, die Boulez als Ausgangspunkt wählt, um von hier aus das ekstatische Erleben zu entwickeln.

Tenor Steve Davislim reicht – wie im Grunde jeder andere Tenor, der momentan auf Tonträger zu finden ist – nicht an die grandiose, höchst intensive Darstellung des Textes heran, die der große polnische Tenor Wieslaw Ochman sowohl in Jerzy Semkows als auch in Karol Stryjas Einspielungen bietet. Da fehlt einfach der entspannte und natürlich Umgang mit dem polnischen Idiom, der Ochman die Möglichkeit gibt, wesentlich eindringlicher zu gestalten. Dennoch ist er erkennbar engagiert bei der Sache. Ähnliches gilt für den Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, dessen Gesang von Tonmeister Wolfgang Fahrner nicht eben günstig eingefangen wurde. Mulmig klingt das, weit weg, nicht so recht differenziert, bisweilen erschreckend amorph. Boulez gelingen besonders die äußeren Abschnitte des Werkes gut: das Wogende, sich langsam Aufschwingende, die Entwicklung bis hin zur erkenntnisschwangeren Klimax kurz vor Schluss, deren unklaren, zwischen orgiastischer Freunde und Schmerz liegenden Charakter er von Chor und Orchester höchst eindrucksvoll herausschreien lässt. Lediglich der mittlere Teil, die exotische, erotisch-tänzerische Feier der Nacht, kommt etwas nüchtern daher.

Boulez’ Einspielungen der Dritten Symphonie und des Ersten Violinkonzertes von Karol Szymanowski sind nicht hinreißend, aber doch niveauvoll, insgesamt durchaus empfehlenswert.

Gekoppelt ist Szymanowskis keine halbe Stunde dauernde Symphonie mit seinem in zeitlicher Nähe entstandenen Violinkonzert, gespielt von Christian Tetzlaff. Das ebenfalls knappe einsätzige Werk schillert in ähnlich vielen Farben wie die zuvor komponierte Symphonie, wobei hier das dunkel-mystische Element in den Hintergrund rückt. Tetzlaffs erster Einsatz macht deutlich, dass er eher eine lichte und klare Interpretation des höchst virtuosen Soloparts im Sinn hat. Sein Spiel schwebt meist über dem üppigen Klangteppich, wobei die bisweilen schwül knisternde Erotik des sich entspinnenden Wechselgesanges von Orchester und Solist weder von ihm noch von Boulez wirklich ausgekostet wird. Will man diesen Kelch zur Neige geleert bekommen, muss man zu Zimmermann/Wit oder Zehetmair/Rattle greifen. Dennoch schwelgen Tetzlaff, Boulez und die Wiener Philharmoniker – wenn auch keusch – in dem evokativen Material des Werkes, wobei eine gewisse Restkühle bleibt: das klingt alles schön, bleibt aber auch so unnahbar wie ein glitzernder Diamant.

Grundsätzlich: Die Einspielungen der dritten Symphonie und des ersten Violinkonzertes von Karol Szymanowski unter Pierre Boulez können sich hören lassen und treffen den Charakter dieser Musik gut. Doch muss man auch Einschränkungen machen: Der Chor klingt dumpf, und Tenor Steve Davislim zeigt eine eher durchschnittliche Leistung. Christian Tetzlaffs Spiel im Violinkonzert hingegen ist auf höchstem Niveau. Insgesamt eine sehr ordentliche, wenn auch nicht hinreißende Aufnahme. ■

Karol Szymanowski: 3. Symphonie / 1. Violinkonzert, Wiener Philharmoniker, Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, Christian Tetzlaff, Pierre Boulez, Doppel-CD Deutsche Grammophon

.

.

.

.

leave a comment