Das Zitat der Woche

.

Von der Wirtschaft und der Kultur

Egon Friedell

.

Den untersten Rang in der Hierarchie der menschlichen Betätigungen nimmt das Wirtschaftsleben ein, worunter alles zu begreifen ist, was der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dient. Es ist gewissermaßen der Rohstoff der Kultur, nicht mehr; als solcher freilich sehr wichtig. Es gibt allerdings eine allbekannte Theorie, nach der die »materiellen Produktionsverhältnisse« den »gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß« bestimmen sollen: die Kämpfe der Völker drehen sich nur scheinbar um Fragen des Verfassungsrechts, der Weltanschauung, der Religion, und diese ideologischen sekundären Motive verhüllen wie Mäntel das wirkliche primäre Grundmotiv der wirtschaftlichen Gegensätze.

Aber dieser extreme Materialismus ist selber eine größere Ideologie als die verstiegensten idealistischen Systeme, die jemals ersonnen worden sind. Das Wirtschaftsleben, weit entfernt davon, ein adäquater Ausdruck der jeweiligen Kultur zu sein, gehört, genau genommen, überhaupt noch gar nicht zur Kultur, bildet nur eine ihrer Vorbedingungen und nicht einmal die vitalste. Auf die tiefsten und stärksten Kulturgestaltungen, auf Religion, Kunst, Philosophie, hat es nur einen sehr geringen bestimmenden Einfluß. ■

Aus Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, Beck Verlag 1931

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Freiheit im Kindergarten

Monika Seifert

.

Die umstandslose Einteilung der Eltern und Erzieher in einen konservativen und progressiven Flügel gilt nur so lange, wie es um die Durchsetzung besserer Bedingungen für die Kindergärten geht. Sobald die praktische Arbeit mit den Kindern beginnt, zeigt sich, daß in jedem von uns Widerstände stecken, den Kindern mehr Freiheit zu lassen.

Die Erfahrungen aus Einrichtungen, in denen die Träger bereits Veränderungen gestattet haben, zeigen allerdings, daß es eine Minderheit von Eltern gibt, die nicht bereit ist, ihre Kinder einen Kindergarten besuchen zu lassen, der ihnen mehr Freiheit läßt. Diese Eltern können unter den augenblicklichen Verhältnissen auch durch noch so gute Elternarbeit ihre Einstellung nicht verändern. Nun werden aber gerade diese Eltern sehr häufig zum Maßstab. Ihre Probleme bestimmen die Diskussion und verhindern damit, daß die konkreten Schwierigkeiten bearbeitet werden können. Solche Eltern sollte man in der gegenwärtigen Situation nicht zu halten versuchen. Ihre Schwierigkeiten treten sonst zu stark in den Vordergrund, gerade weil sie zugleich die mehr oder weniger unbewußten Ablehnungstendenzen in uns repräsentieren, die uns sowieso schwer zu schaffen machen. Uns unterscheidet von diesen Eltern nur, daß wir nicht ganz so total von unseren Bedürfnissen abgeschnitten sind, vielleicht weil wir nicht in gleichem Maße unterdrückt wurden. Die daraus resultierende Fähigkeit, weniger rigid zu Kindern zu sein, kann also von denen, die dazu in der Lage sind, als Glück gewertet werden, und nicht als Leistung. Es wäre jedoch gefährlich zu glauben, unsere Fähigkeit, eine andere Haltung zu Kindern einzunehmen, wäre unerschöpflich. Deshalb kann man die Warnung, sich nicht mit zu großen Schwierigkeiten zu belasten, nicht ernst genug nehmen.Im Umgang mit unsicheren, ambivalenten Eltern muß auf einen langsamen Lernprozeß gesetzt werden. Die Diskrepanz zwischen der Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten muß erst einmal ausgehalten und gleichzeitig als Chance begriffen werden. Daß die Kinder an einem Ort, der ganz ihren Bedürfnissen entsprechend organisiert werden kann, mehr Möglichkeiten haben, kann für Eltern ja auch eine Erleichterung bedeuten. Die Erzieher müssen sich in diesem Prozeß sicher sein, daß sie die Interessen der Kinder, und langfristig auch die der Eltern, vertreten. Ein freierer Umgang mit Kindern, von weniger Tabus belastet, ist auch für die Eltern auf Dauer befriedigender. Aber gerade das erfahren sie erst gegen viele innere Widerstände. Fast alle von uns mobilisieren unbewußte Schuldgefühle, wenn wir Kindern gestatten, gegen die Verbote der eigenen Kindheit zu verstoßen. Aufgrund dieses Mechanismus gelingt es den Eltern sehr häufig, Erzieher und Lehrer langfristig doch wieder auf das von ihnen erwartete Erzieherverhalten festzulegen. Schuldgefühle sind mächtiger als intellektuelle Einsichten… ■

Aus Monika Seifert: Antiautoritäre Erziehung, in: Pädagogik und Ethik, Reclam Verlag 1996

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Staat und seinen Bürgern

Heinrich von Treitschke

.

Der Staat, der die Ahnen mit seinem Rechte schirmte, den die Väter mit ihrem Leibe verteidigten, den die Lebenden berufen sind auszubauen und höher entwickelten Kindern und Kindeskindern zu vererben, der also ein heiliges Band bildet zwischen vielen Geschlechtern, er ist eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten der Regierenden und der Regierten sich gänzlich decken; sie werden im freien und reifen Staate zwar zu demselben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen.

Der Bürger fordert vom Staate das höchstmögliche Maß persönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er dem einzelnen Bürger gefällig sein will, sondern weil er sich selber, das Ganze, im Auge hat: er muß sich stützen auf seine Bürger, in der sittlichen Welt aber stützt nur was frei ist, was auch widerstehen kann. So bildet allerdings die Achtung, welche der Staat der Person und ihrer Freiheit erweist, den sichersten Maßstab seiner Kultur; aber er gewährt diese Achtung zunächst deshalb, weil die politische Freiheit, deren der Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst besorgen. ▀

Aus Heinrich von Treitschke, Ausgewählte Schriften, Hirzel Verlag 1923

.

.

Walter Janka – Ein ungewöhnlicher Lebenslauf

.

«Tapferer Mensch und Kommunist durch und durch»

Dem ehemaligen Verleger im Ostberliner Aufbau-Verlag

und Freund Walter Janka gewidmet

.

Wolfgang Windhausen

.

Walter Janka – ein tapferer Mensch und Kommunist durch und durch, der sich von Jugend an für seine Überzeugungen und Ideale engagierte und viele Nachteile in Kauf genommen hat. Er war einer der prominentesten reformkommunistischen Intellektuellen, die nach dem XX. Parteitag in Moskau 1956 eine Demokratisierung der DDR verlangten.

Berlin, Juli 1955: Aufbau-Verlags-Leiter Janka (r.) an einer Pressekonferenz mit DDR-Kulturminister Johannes R. Becher (Mitte) und dessen persönlichem Referenten K. Tümmler

Vielen in der DDR wurde der Name Walter Janka erst ein Begriff, als im Ost-Berliner Deutschen Theater der Schauspieler Ulrich Mühe am 28. Oktober 1989 aus den Erinnerungen Walter Jankas «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» gelesen hatte. Über Freunde vom Fernsehen hatte ich noch eine Karte für die schnell ausverkaufte Lesung bekommen. Die total überfüllte Veranstaltung am Abend wurde auch mit Lautsprechern auf den Vorplatz übertragen. Diese Lesung Jankas zählte zu jenen Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben in der vom Verfall ergriffenen Deutschen Demokratischen Republik. Mich bewegte das alles derart, dass ich Kontakt mit Walter Janka aufnahm, der mich dann zu einem Kaffee in sein Haus nach Kleinmachnow bei Berlin einlud. Aus dieser ersten Begegnung, der noch viele folgten, entwickelte sich eine von Achtung und Herzlichkeit geprägte Freundschaft, die bis zu Jankas Tod währte.

Walter Janka (r.) im Gespräch mit dem Autor (Oktober 1990 in Jankas Wohnung – Foto: Charlotte Janka)

In den Gesprächen berichtete der 1914 geborene Walter Janka aus seinem ereignisreichen Leben: Von seiner Lehre und dem Beruf als Schriftsetzer, von seinem Eintritt in die KPD und von seiner Verhaftung nach der Machtergreifung der Nazis 1933 als Mitglied der Kommunistischen Partei. Er wurde zuerst in das Zuchthaus Bautzen und anschließend in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Sein ältester Bruder Albert war KPD–Reichstags-Abgeordneter und wurde 1933 im KZ Reichenbach ermordet.

Walter Janka wurde nach der Haft aus Deutschland ausgewiesen und erlebte drei Jahre lang eine teils schlimme Zeit in den Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkrieges. Wie er weiter erzählte, war er dort an allen großen Schlachten beteiligt und wurde dreimal schwer verwundet, darunter mit zwei Lungensteckschüssen, die ihm auch später noch zu schaffen machten. Er erzählte von der Internierung in Frankreich und der Flucht 1941 nach Mexiko.

In Marseille lernte er seine spätere Frau Charlotte Scholz kennen, die mit ihm zusammen nach Mexiko ging. Dort traf er mit Genossen zusammen, die Mitbegründer der Bewegung sowie der Zeitschrift «Freies Deutschland» waren. Janka war auch Mitbegründer des Verlages El Libro Libre, dessen Leiter er später wurde. Dieser Verlag war der berühmteste und erfolgreichste Exilverlag auf dem Amerikanischen Kontinent in dem, neben 30 anderen Büchern, auch Anna Seghers bedeutendes «Siebte Kreuz» und Egon Erich Kischs «Entdeckungen in Mexiko» veröffentlicht wurden.

Er kehrte im Januar 1947 mit seiner Lebensgefährtin, die er dann heiratete, zusammen mit Ludwig Renn nach Berlin zurück und wurde Generaldirektor der DEFA. Anfang 1952 übernahm er mit dem Aufbau-Verlag den bedeutendsten belletristischen Verlag der DDR. U. a. schrieb er für Blochs «Wissen und Hoffen» das Vorwort, und unter seiner Ägide erschienen Werkausgaben von Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig, Leonard Frank, Georg Lukacs und Ernst Bloch.

Walter Janka berichtete mir von Begegnungen mit Halldor Laxness in Berlin, der bei seinen Besuchen dort nie die Vorstellungen des «Berliner Ensembles» versäumte, und der Janka auch zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm einlud. Ich erfuhr auch von seinen Beziehungen zu Thomas Mann in Kilchberg; weil Thomas Mann die Honorare für seine in der DDR gedruckten Bücher nicht ausführen konnte, ließ er sich dafür einen Nerzmantel in Ost-Berlin fertigen, den Janka ihm in die Schweiz brachte.( Neben bei bemerkt: Erika Mann leistete sich aus diesem Guthaben, anlässlich eines Berlinbesuches, einen Persianermantel).

Im Laufe der Gespräche streute Walter Janka mitunter auch Anekdoten von Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten in Ost und West ein, so u. a. von dem Besuch Thomas Manns in Weimar 1955, von Leonard Frank, Johannes von Guenther und Erich Kästner. Besonders fasziniert war Janka von einem Besuch bei Charlie Chaplin am Genfer See, welchen Thomas Mann vermittelt hatte.

DDR-Justiz-Ministerin und Schauprozess-Vorsitzende im Ulbricht-Staat: Hilde Benjamin, genannt «Die blutige Hilde»

Nach dem Ungarn-Aufstand wird Janka am 6. Dezember 1956 verhaftet. Ihm wird «konterrevolutionäre Verschwörung» gegen die Regierung Ulbricht vorgeworfen. Im anschließenden Schauprozess beschuldigt man ihn, er habe «das Haupt der Konterrevolution Georg Lukacs» von Budapest nach Ost-Berlin schmuggeln wollen. Janka erzählte mir, wie betroffen er gewesen sei, dass niemand seiner Kollegen und Freunde gegen die unwahren Behauptungen im Prozess protestierte; Anna Seghers, Willi Bredel, Bodo Uhse, Helene Weigel und andere, die von Ulbricht «verdonnert» waren am Prozess teilzunehmen, blieben stumm. Janka berichtete ebenfalls von dem Prozess, in dem er sich trotz brutaler Verhöre und übelster Haftbedingungen kein Geständnis abpressen ließ. Das große Interesse der Regierung an diesem Prozess wurde dadurch dokumentiert, dass die gefürchtete Hilde Benjamin, die damalige DDR Justizministerin, häufig persönlich an ihm teilnahm. (Hilde Benjamin wurde im DDR-Volksmund auch die «Rote Guillotine», «Rote Hilde» oder «Blutige Hilde» genannt, weil sie für eine Reihe von Schauprozessen gegen Oppositionelle, Sozialdemokraten und willkürlich angeklagte Personen sowie für zahlreiche Todesurteile mitverantwortlich war). Sehr ausführlich schildert Walter Janka den Schauprozess in seinem Buch «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» (Rowohlt Taschenbuch 1989). Obwohl Jankas Anwälte mutig für Freispruch plädierten, wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus mit verschärfter Einzelhaft verurteilt, die er im Staatssicherheitsgefängnis Bautzen verbrachte. In Bautzen erkrankte er so schwer, dass seine Frau ihre eigene lebensgefährliche Erkrankung verschwieg.

Widmungsfoto an den Autor: «Herrn Wolfgang Windhausen in Freundschaft und mit grossem Respekt gewidmet – Walter Janka / Charlotte Janka»

Nach seiner Entlassung war der einst einflussreiche Walter Janka arbeitslos. Demütigende Angebote lehnte er ab, genauso wie attraktive Angebote aus dem Westen. Frühere Autoren verhalfen ihm zu einer Stelle als Dramaturg bei der DEFA, und Marta Feuchtwanger ebenso wie Katia Mann machten Vergaben von Roman-Filmrechten an die DEFA davon abhängig, dass Janka an der Realisierung mitwirkte. Insgesamt zwölf Spielfilme entstanden unter seiner Beteiligung, u.a. «Lotte in Weimar» und «Die Toten bleiben jung».

1972 wurde Janka pensioniert. In seinen letzten Jahren konnte er sich wieder zu Wort melden, auch in Publikationen der DDR zu Themen, die den Spanischen Bürgerkrieg berührten. Zum 1. Mai 1989, kurz vor seinem 75. Geburtstag, wurde ihm der «Vaterländische Verdienstorden» verliehen. Eine Rehabilitierung für das an ihm verübte Unrecht war das nicht; diese wurde erst 1990 vom Obersten Gericht der DDR ausgesprochen.

1990/91 kommt es zwischen Wolfgang Harig und Walter Janka zu einem Prozess wegen Verleumdung. Janka hatte in seinen Erinnerungen Harig wegen dessen Verhalten während seiner Verfolgung durch das Ulbricht-Regime kritisiert. Diese Kritik wurde von Harig zurückgewiesen bzw. zu relativieren versucht; 1993 endet das Gerichtsverfahren mit einem Vergleich.

Zuletzt sah und sprach ich Janka anlässlich einer meiner Lesungen in Berlin, einige Monate vor seinem Tod im März 1994. – Über zwei Jahrzehnte hin wurde Walter Janka vergessen, aber ich hoffe sehr, dass dieser integere, sich selbst und seinen Idealen treu gebliebene Mensch auch von den Nachgeborenen wieder entdeckt und gewürdigt wird. ▀

.

________________________________________________

Geb. 1949, Schriftsteller, Lyriker, Menschenrechtler; zahlreiche Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften des In- und Auslandes, über 20-jähriges Engagement bei Amnesty International, Mitglied des Internationalen P.E.N. – Träger des «Niedersachsen-Preises für Bürgerengagement»; Mitarbeiter des Deutschen P.E.N.-Komitees «Writers in Prison»; Lebt in Duderstadt/BRD und Berlin (Foto: H. Hauswald)

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über den Patriotismus

Samuel Smiles

.

Ein großer Teil dessen, was heutzutage im Namen des Patriotismus geschieht, ist im Grunde genommen bloße Heuchelei und Beschränktheit, die sich in nationalen Vorurteilen, nationalem Dünkel und nationalem Haß darstellen. Diese Gesinnung zeigt sich nicht in Taten, sondern in prahlerischen Worten – in Geschrei, Gestikulationen und kläglichen Hilferufen – im Fahnenschwenken und Absingen von Liedern – im beständigen Ableiern längst begrabener Beschwerden und längst gesühnten Unrechts. Von solchem »Patriotismus« befallen zu werden, gehört wohl zu den schwersten Flüchen, die ein Volk treffen können.

Aber wenn es einen unechten Patriotismus gibt, so gibt es auch einen echten – den Patriotismus, der ein Land durch edle Taten stärkt und erhebt – der seine Pflicht aufrichtig und mannhaftig erfüllt – der ein ehrliches, mäßiges und wahrhaftiges Leben führt und sich bemüht, die Gelegenheiten zur Vervollkommnung, die sich ihm von jeder Seite darbieten, nach besten Kräften zu benutzen; und gleichzeitig gibt es Patrioten, die das Andenken und Beispiel großer Männer früherer Zeit in Ehren halten, von Männern, die durch ihr Leiden um die Sache der Religion oder der Freiheit unsterblichen Ruhm für sich und für ihr Volk, jene Privilegien freien Lebens und freier Einrichtungen, deren Erbe und Besitzer es ist, errungen haben.

Nationen dürfen ebensowenig wie Individuen nach ihrer meßbaren Größe beurteilt werden. Denn um groß zu sein, bedarf eine Nation nicht einer großen Ausbreitung, obgleich diese Begriffe häufig miteinander verwechselt werden. Eine Nation kann an Land und Bevölkerungszahl sehr ausgedehnt und dennoch ohne wahre Größe sein. Das Volk Israel war klein, doch welch großes Leben entfaltete es und welch gewaltigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit aus. Griechenland war nicht ausgedehnt. Die ganze Bevölkerung Attikas war geringer als die von Süd-Lancashire. Athen zählte weniger Einwohner als New York und doch wie groß war es in Kunst, Literatur, Philosophie und Patriotismus! Aber es war eine verhängnisvolle Schwäche Athens, daß seine Bürger kein wahres Familienleben hatten, während die Freien von den Sklaven an Zahl weit übertroffen wurden. Seine Staatsmänner waren in ihrer Moral lax, wenn nicht gar verderbt. Seine Frauen, auch die gebildetsten, waren sittenlos. So war Athens Fall unvermeidlich, und er erfolgte rascher als der Aufstieg.

Ebenso ist der Verfall und Untergang Roms der allgemeinen Korruption des Volkes und der immer weiter um sich greifenden Vergnügungssucht und Trägheit zuzuschreiben – wurde doch die Arbeit in der letzten Zeit als nur für Sklaven passend angesehen. Seine Bürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren, und das Reich ging unter, weil es nicht verdiente, weiter zu leben. Und so müssen die Nationen, die träge und üppig sind – die wie der alte Burton sagt, »lieber in einer einzigen Schlacht ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen« – unvermeidlich aussterben, und arbeitsamen, energischen Völkern Platz machen.

Als Ludwig XIV. Colbert fragte, wie es käme, daß er als Herrscher über ein so großes und bevölkertes Land wie Frankreich das kleine Holland nicht hätte erobern können, antwortete der Minister: »Sire, weil die Größe eines Landes nicht auf der Ausdehnung seines Gebietes, sondern auf dem Charakter seines Volkes beruht. Es war der Fleiß, die Mäßigkeit und die Energie der Holländer, die sie für Eure Majestät unüberwindlich gemacht haben.«

Von Spinola und Richardet, den Gesandten des Königs von Spanien zur Abschließung eines Vertrages in Haag 1608, wird erzählt, daß sie eines Tages acht oder zehn Leute aus einem kleinen Boote steigen sahen, welche sich im Grase niederließen, um eine Mahlzeit von Brot, Käse und Bier einzunehmen. »Wer sind jene Ankömmlinge?« fragten die Gesandten einen Bauern. »Das sind unsere edlen Herren, die Gesandten der Generalstaaten«, war die Antwort. Spinola flüsterte sofort seinem Gefährten zu: »Wir müssen Frieden schließen, solche Menschen lassen sich nicht besiegen.«

Die Stabilität der Einrichtungen muß auf der Stabilität des Charakters beruhen. Eine Anzahl entarteter Gemeinwesen kann keinen großen Staat bilden. Das Volk kann hochzivilisiert scheinen und doch bei dem ersten Angriff zerfallen. Ohne Untadeligkeit des individuellen Charakters gibt es für einen Staat keine wahre Stärke, keinen inneren Zusammenhang, kein gesundes Leben. Ein Volk kann reich, politisch, künstlerisch bedeutend sein und doch schon am Rande des Verderbens stehen. Ein Volk, in dem jeder nur für sich und sein Vergnügen lebt – wo jedes kleine Ich für einen Gott sich hält – ist schon gerichtet, und sein Untergang ist unabwendbar.

Wo der nationale Charakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da ist die Nation verloren. Wo die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Unbescholtenheit und Gerechtigkeit nicht mehr geschätzt und geübt werden, da verdient niemand mehr, zu leben. Und wenn ein Land durch Reichtum so verdorben, oder durch Vergnügen so entartet, oder durch Parteiung so verblendet ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue nur noch der Vergangenheit angehören, wenn dann ja noch vorhandene ehrenhafte Männer im Dunkeln umhertasten, um ihres Gleichen Hände zu fassen, so bleibt als einzige Hoffnung nur noch die Wiederherstellung und Hebung des individuellen Charakters; und wenn der Charakter unwiederbringlich verloren ist, dann ist in der Tat nichts mehr übrig, was erhalten zu werden verdient. ▀Aus Samuel Smiles, Der Charakter, Traktat 1895

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Weiblichkeit

Rosa Mayreder

.

Versucht man, einen konkreten Gehalt für das zu finden, was man unter Weiblichkeit verstehen will, so gibt es dafür dreierlei Möglichkeiten. Man kann das Häufige, das Durchschnittliche, das Gewöhnliche als Norm aufstellen; oder man kann ein Idealbild konstruieren, indem man physische Vorgänge als Gleichnis und Analogon für psychische benutzt, und Aktivität und Passivität, Produktivität und Rezeptivität in gegensätzlichen Typen einander gegenüberstellt; oder man kann aus der physiologischen Beschaffenheit zurückschließen auf psychische Eigenschaften, die notwendigerweise damit verknüpft sein müssen.

Durch jede dieser drei Methoden wird ein fiktiver Typus geschaffen, vermittelst dessen man die Geschlechter in eine Majoriät sogenannter normaler und in eine Minorität sogenannter abnormer Individuen teilt. Aber schon aus den angeführten widersprechenden Aussagen läßt sich, soweit es sich um die Weiblichkeit handelt, ersehen, daß die Resultate der drei Methoden keineswegs übereinstimmen, so daß Erscheinungen, die nach der einen unter die »abnormen«, also mit der wahren Weiblichkeit unvereinbaren gezählt werden, nach der andern noch in das Gebiet der Normalität fallen und umgekehrt.

Ganz unzulänglich erscheint die Durchschnittsmethode. Abgesehen von den philiströsen Beschränkungen und den subjektiven Vorurteilen, denen sie den Maßstab liefert: es handelt sich bei dem Problem der Geschlechtspsychologie nicht so sehr darum, die bekanntesten und landläufigsten Merkmale aufzuzeigen, aus denen sich generelle Bestimmungen herleiten lassen, sondern vielmehr, ein Naturprinzip bloßzulegen, das widerspruchslos als ein Gemeinsames in dem Wesen aller Weiber – sofern sie körperlich intakte Geschlechtswesen darstellen – zu allen Zeiten und bei allen Völkern nachzuweisen wäre, ein Prinzip, das dort am deutlichsten erkennbar sein müßte, wo die Willkür des menschlichen Bewußtseins noch nicht die Unmittelbarkeit der natürlichen Vorgänge gestört hat – an den weiblichen Geschöpfen des Tierreiches.

Noch weniger kann uns bei der Beurteilung des einzelnen Individuums mit dem Maßstabe gedient sein, den das Idealbild liefert. Vor allem muß man zweierlei auseinander halten: die Frage nach dem, was »das Weib« sein soll, und die Frage nach dem, was »das Weib« vermöge seiner Naturanlage ist. Das Idealbild könnte höchstens den Kanon abgeben, nach welchem der Geschlechtswert des Einzelnen unter sozialen oder ethischen Gesichtspunkten zu bemessen wäre; dabei bliebe die Frage dennoch offen, wie weit die Differenzierung nach den Endpolen der Geschlechtlichkeit ein wünschenswertes Ziel sei. Für eine voraussetzungslose, von willkürlichen Annahmen möglichst freie Untersuchung über das, was das Weib wirklich ist, wird nur die dritte Methode in Betracht kommen.

Während man Männlichkeit und Weiblichkeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus ursprünglichen und primitiven organischen Bedingungen zu erklären strebt, übersieht man, daß sie in vielen wesentlichen Stücken bloße Kulturprodukte sind, also nichts Feststehendes und Abgeschlossenes, noch auch etwas allgemein Zutreffendes. Bei den meisten wilden Völkern ist das Bild der Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib ein durchaus anderes als bei den Kulturvölkern. Fast überall sind die Frauen die ersten Lastträger, die ersten Ackerbauer, die ersten Baumeister, die ersten Töpfer, wie überhaupt die industrielle Seite des primitiven Lebens samt einem großen Teile der dazu gehörigen ersten Erfindungen ein Werk des weiblichen Geschlechtes ist. (Siehe Ellis, Mann und Weib.) Vermutlich würde auch die physiologische Beobachtung dieser primitiven Frauen vielfach zu anderen Ergebnissen führen als diejenige der Kulturfrauen.

Will man sich aber auf die psychosexuellen Erscheinungen innerhalb des europäischen Kulturkreises beschränken, so wird man vor allem eine Tatsache berücksichtigen müssen, deren Bedeutung nach vielen Richtungen sehr hoch anzuschlagen ist – die höhere Stufe der individuellen Differenzierung.

Es ist eine Eigentümlichkeit, die zur Auszeichnung des Menschen gehört, daß die Geschlechtsanpassung bei ihm nicht wie bei den Tieren eine generelle ist, sondern individuell sehr verschieden. Ein Löwe, ein Pferd, ein Hase sind im Grade ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit durch ihre Gattung und nicht als Individuen bestimmt. An sich betrachtet ist eine Löwin ein viel männlicheres Tier als etwa ein Rehbock – da man ja, ganz allgemein genommen, aggressive Impulse als Begleiterscheinung der männlichen Differenzierung anspricht –. Aber schon bei den höchststehenden Säugetieren lassen sich die Spuren einer beginnenden individuellen Differenzierung bemerken; und innerhalb der menschlichen Gattung sind es nur die ganz primitiven Völker, bei denen die Geschlechter sich in ziemlich homogene Gruppen scheiden.

Mit steigender Kultur, unter günstigen Lebensbedingungen und in freieren sozialen Zuständen beginnt der Einzelne sich nach Eigenart zu entfalten – vielleicht, weil der Zwang der Sozietät in gesicherten Verhältnissen nachläßt, und der Druck, den sie auf ihre Mitglieder ausübt, nicht mehr eine Notwendigkeit der Selbsterhaltung bedeutet, also nicht mehr als »heilig« betrachtet wird; vielleicht, weil die Anpassung an die Bedingungen der sexuellen Auswahl, die den primitiven Mann zum Raub oder Kauf des Weibes nötigen und das Weib zum willenlosen Gegenstand des Raubes oder Kaufes machen, sich mit den Bedingungen selbst ändert. Der Reichtum und die Entwicklungsfreiheit äußerer Lebensformen geht parallel mit dem Reichtum und der Entwicklung der inneren. Die Natur selbst, nach der evolutionistischen Auffassung ein ewiges Fortschreiten von primitiven und einfachen Formen zu immer komplizierteren und vollendeteren, von der Einheitlichkeit zur Mannigfaltigkeit, äußert sich innerhalb der menschlichen Gattung als ein Fortschreiten vom Typischen zum Individuellen.

Eigenschaften, von denen jede für sich betrachtet sowohl dem einen wie dem anderen Geschlechte angehören kann, machen als Komplex in ihrer besonderen Kombination die Eigenart der Persönlichkeit aus. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit dieser Kombinationen allein ist ein Einwand gegen das Bestreben, die Persönlichkeit als eine bloße Spiegelung der Sexualität zu deuten, Mann und Weib nach ihrem geistigen Charakter einfach als Paraphrasen ihres Geschlechtsapparates aufzufassen. Sollte es wirklich möglich sein, die Bewußtseinsleistung eines so komplizierten Organismus, wie des menschlichen, aus so einfachen Ursachen, wie der Beschaffenheit der Keimzellen oder die Vorgänge der Ernährung und des Stoffwechsels zu erklären? ■Aus Rosa Mayreder, Zur Kritik der Weiblichkeit, Verlag Frauenoffensive 1981

.

Zitat der Woche

.

Von der christlich-sittlichen «Erziehung»

Franziska Gräfin zu Reventlow

.

Von uns «modernen» Menschen, die der jüngeren Generation angehören, haben viele – ich darf wohl ruhig sagen, die meisten – einen schweren Kampf kämpfen müssen, ehe sie sich von dem angestammten Milieu, von dem Einfluß einer sogenannten guten Erziehung und all ihren vorsündflutlichen Moralprinzipien und Anschauungen freimachten, um sich auf den Boden einer freieren und froheren Lebensauffassung zu stellen.

Es ist deshalb auch wohl mehr wie selbstverständlich, daß wir danach trachten, diese Errungenschaften des Kampfes unseren eigenen Kindern zukommen zu lassen.Wir werden uns dabei unbedingt in einen schroffen Gegensatz zu der Erziehungsmethode stellen müssen, die in allen guten Familien üblich ist und deren Hauptcharakteristikum das Verschleiern und Vertuschen aller das Geschlechtsleben betreffenden Fragen ist.

Eben dieses Vertuschungssystem soll durch die Lex Heinze nun auch der Allgemeinheit im öffentlichen Leben – soweit es sich innerhalb des Gebietes von Kunst und Literatur bewegt – aufoktroyiert werden. Eines seiner Hauptmomente ist die Verpönung des Nackten in der Kunst.

Wir aber sehen im Nackten überhaupt – sowohl im Leben wie in der Kunst – nicht nur keine «Sünde», sondern ein positives erzieherisches Moment von hoher Bedeutung. Denn wir wollen die heranwachsenden jungen Seelen nicht in dem lüsternen Schauder vor der Nacktheit erziehen, sondern zur gesunden Freude an allem Schönen, mag es nun Kunst oder Natur, nackt oder angezogen sein – zum gesunden Abscheu vor allem, was wirklich unschön ist. Sie sollen jenes künstlich angezüchtete «Schamgefühl» gar nicht kennenlernen, das in jedem Wesen des anderen Geschlechts einen Gegenstand der verbotenen Neugier sieht und eben dadurch auch am eigenen Körper ein unheimlich lockendes Rätsel wittert.

Und wie leicht wäre das zu erreichen, indem man das Kind nicht mehr ängstlich vor dem Anblick der persönlichen oder bildlichen «Nudität» schützt und seine natürliche, naive Neugier durch eine seinem Verständnis angemessene Antwort zufriedenstellt, anstatt sie durch das obligate «Das verstehst du noch nicht» – oder «Davon spricht man nicht» – noch mehr zu reizen. Wir wollen ihm grade seine Unbefangenheit bewahren, indem wir das Sexuelle so viel wie möglich aus den das Leben des Kindes bedingenden Elementen ausschalten. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, daß das Geschlechtsbewußtsein, so lange es irgend angeht, zurückgedrängt wird. Und das Mittel, ihn zu erreichen, ist nicht etwa jenes Versuchungssystem, das das Kind in ewigem Zweifel läßt und eben dadurch seine Neugier reizt – sondern eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter ohne alle überflüssige Geheimnistuerei und verbunden mit der Ausbildung eines rein-ästhetischen Wohlgefallens an der Nacktheit.

Wir wollen deshalb in der Erziehung darauf hinwirken durch häufige Betrachtung des Nackten – sei es im Leben oder in künstlerischen Darstellungen, sei es am eigenen oder am Körper eines anderen –, darauf hinwirken, daß die Wertung des Schönen immer stärker in den Vordergrund tritt. Und eine solche Anschauungsweise wird das «Schnüffeln» nach den Sexualcharakteren ganz von selbst aufheben. Es wird uns auf diese Weise unendlich viel leichterfallen, das Kind vor jeder verfrühten Schädigung seines Geschlechtslebens zu bewahren, es zu lehren, daß der Maßstab seiner Handlungen nicht sein «moralisches», sondern ausschließlich sein ästhetisches Gefühl sein soll. Das ist meiner Ansicht nach das beste Schamgefühl, was wir in unsren Kindern entwickeln können.

Tritt dann später bei dem geschlechtsreifen jungen Menschen durch Betrachtung des Nackten eine sinnliche Reaktion ein, so brauchen wir dieselbe nicht zu fürchten. Wir wollen die Auslösung des Geschlechtstriebes nur so weit als möglich herausschieben – bis sie mit dem Eintritt der völligen physiologischen Reife zur gebieterischen inneren Notwendigkeit wird. Mir speziell als Mutter würde es weit sympathischer sein, wenn mein Sohn mit achtzehn Jahren ein ihm gleichstehendes junges Mädchen verführt, als wenn er sich seine Unschuld bis in die Zwanziger hineinbewahrt, um sie dann schließlich im Bordell zu verlieren.

Wenn dann Knabe und Mädchen sich beim Erwachen als Mann und Weib wiederfinden, so wird diese bestätigte Erkenntnis des eigenen wie des anderen Geschlechts ihnen zu einer Offenbarung werden, aus der sie als neue Menschen hervorgehen. Und dann werden sie auch den Verlust der «Unschuld» nicht etwa als Niederlage, sondern als Triumph, als frohen Sieg empfinden.

Zur Niederlage hat ihn überhaupt erst das Christentum gemacht, das bei seinen altruistischen Tendenzen jede Forderung, die aus rein persönlichem Empfinden hervorgeht, mit der unliebenswürdigen Bezeichnung «Sünde» belegt.

Aber das lebendige Recht, das jede normale und erst recht jede starke Persönlichkeit in sich trägt, läßt sich durch tote Abstraktionen und dogmatische Formeln nicht aus der Welt schaffen. Um so weniger, da all diese moralischen Forderungen von einer einzigen, dazu noch mythisch-sündlosen Persönlichkeit – Christus – abgeleitet sind.

Das Christentum hat den Menschen in einen unlöslichen Konflikt zwischen seine eigene Natur und die ihm aufgezwungene Moral gestellt. ■Aus Franziska Gräfin zu Reventlow, Erziehung und Sittlichkeit, Verlag der Nation, Berlin 1991

.

.

.

Göttinger Vorträge zur «Zukunft des Buches und der Note»

.

«Belletristik ist nicht gefährdet»

Adrienne Lochte

.

Die technische Entwicklung hat vor dem Buch nicht haltgemacht, E-Books sind auf dem Vormarsch. In den USA erzielen Publikumsverlage bereits fünf bis zehn Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Büchern – ein Trend, der sich allerdings so noch nicht in in den deutschsprachigen Ländern durchgesetzt hat.

Der Verleger Klaus Gerhard Saur fasste die hierzulande vorerst zurückhaltende Entwicklung auf einem gemeinsamen Vortragsabend der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen zum Thema «Die Zukunft des Buches – Die Zukunft der ,Note’» in Zahlen: Der Anteil von E-Books liege heute bei 1,2 Prozent, vor fünf Jahren sei es ein Prozent gewesen.

Dennoch wagt Saur, der bis zu seinem Ruhestand 2008 den international tätigen K.G. Saur Verlag geleitet hat, die Prognose, dass sich Nachschlagewerke wie Telefonbücher, Wörterbücher und Lexika in gedruckter Form auch weiterhin massiv reduzieren würden.

Die Belletristik, Kinderbücher, Lehrbücher und Kunstbände hält Saur hingegen für «nicht gefährdet». Texte auf dem Bildschirm flimmerten vorbei, «es bleibt nichts haften, das ist nichts für Lesetexte», meint Saur. Zudem baut er auf das «haptische Vergnügen», ein Buch in der Badewanne, am Bett oder auch am Strand genießen zu können. Zahlen stützen auch diese Annahme: Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 92’000 Neuerscheinungen gedruckter Bücher, und die Zuwachsrate bei gedruckten Büchern in Entwicklungs- und Schwellenländern liegt bei über zehn Prozent.

Anders sieht die Entwicklung bei Notentexten aus. Andreas Waczkat, Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen, sprach zunächst von den Grenzen einer Verschriftlichung von Musik. Improvisation etwa könne gar nicht verschriftlicht werden, und auch in vielen nicht-westlichen Kulturen wird Musik nicht durch Notentexte repräsentiert. Das haptische Vergnügen spiele bei der Note auch keine besondere Rolle.

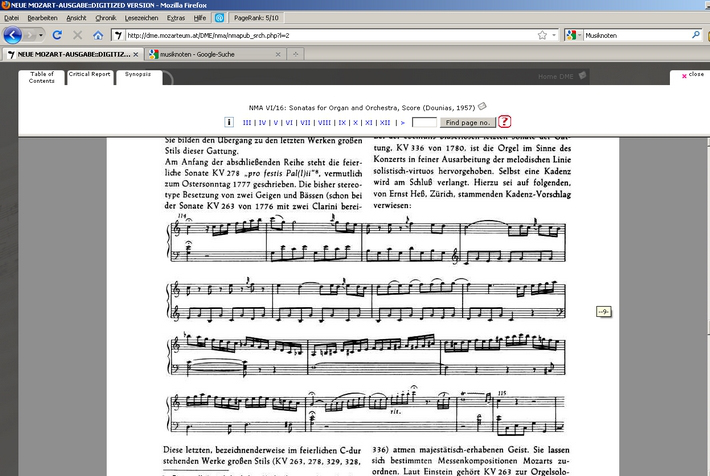

Vorteile der Online-Musiknotation und -Recherche: Screenshot der Neuen Mozart-Ausgabe (mit Kritischem Begleittext)

Die elektronischen Möglichkeiten in der Musik hingegen hätten einige Vorteile. Waczkat nennt als Beispiel u.a. die Homepage der Neuen Mozart-Ausgabe, auf der man neben den Noten gleichzeitig auch den kritischen Bericht sehen kann. Auch Notentexte, die anstatt auf einem Notenständer digital auf einem Bildschirm vor den Musikern erschienen, böten so manchen Vorzug: Einige Noten-Dateien ließen sich vergrößern, manche gar mit einem Knopfdruck in andere Tonarten transponieren. Und in der Luxusausgabe könnten die Seiten mit Hilfe eines Pedals virtuell umgeblättert werden… ■

.

___________________________

Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»

Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»

.

.

.

.

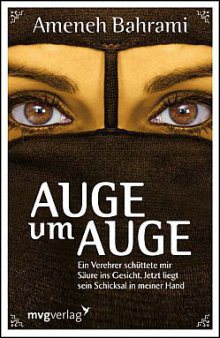

Ameneh Bahrami: «Auge um Auge»

.

Tragisches Schicksal als literarische Chimäre

Dr. Karin Afshar

.

Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»

Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»

«Auge um Auge» hat 256 Seiten und ist ein Hardcover-Band. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, erlauben Sie mir einen Blick auf den Einband. Vorne direkt unter dem Titel steht: «Ein Verehrer schüttete mir Säure ins Gesicht. Jetzt liegt sein Schicksal in meiner Hand.» Zwei Augen in einem ansonsten mit einem Schleier verborgenen Gesicht springen dem Leser – bzw. der Leserin, denn Frauen sind die Zielgruppe – entgegen. Derlei Bucheinbände gibt es mittlerweile vielfach – ja, ist denn dem Verlag nichts Eigenes eingefallen?

Aber sehen wir uns den Titel näher an: «Auge um Auge». Wer kennt das Zitat nicht? Soweit so gut: der Verlag setzt auf zwei bekannte und in vielen Menschen umhergeisternde Vorstellungen, um sein Buch zu vermarkten und neu im Unterbewusstsein zu verankern. Die Leute sollen kaufen! Das ist legitim, denn damit verdient ein Verlag sein Geld. Und er hat Recht: vermutlich geht für eine kurze Zeit – denn länger reicht das Gedächtnis und die Geduld der Leser nicht mehr – genau mit dieser Kombination die Rechnung auf. Daran verdient hoffentlich auch die Autorin.

Auge für Auge (hebräisch עין תּחת עין ajin tachat ajin) ist Teil eines Rechtssatzes aus dem Sefer ha-Berit (hebr. Bundesbuch) in der Tora für das Volk Israel (Ex 21,23–25 EU). In der heutigen Umgangssprache wird Auge für Auge überwiegend unreflektiert als Ausdruck für gnadenlose Vergeltung verwendet. Übersetzt als Auge um Auge (und zusammen mit Zahn um Zahn) wird das Teilzitat zur Anweisung an das Opfer oder seine Vertreter, dem Täter Gleiches mit Gleichem «heimzuzahlen» bzw. sein Vergehen zu sühnen. Dass es ursprünglich auch im Alten Testament (2. Moses 21, 24) darum ging, Rache abzuwehren und Gewalt zu begrenzen, ist nur wenigen präsent.

Im Iran, dem Heimatland der Erzählerin, ist aufgrund der rund 1300 Jahre alten Scharia-Gesetze, die bei vorsätzlicher Tötung und vorsätzlicher Körperverletzung das Vergeltungsprinzip («Qisas») darstellen, sogar vorgesehen, dass der Täter das erleiden soll, was er seinem Opfer angetan hat.

Der Erzählerin wird nach einer Gerichtsverhandlung eben dieser Urteilsspruch zuteil, dergleichen vornehmen zu dürfen. Zwar darf sie für zwei ihrer Augen zunächst nur ein Auge des Täters blenden, aber sie kann ja das zweite hinzukaufen. Eine Frau ist eben nur halb so viel wert wie ein Mann. Sie bekommt schließlich doch seine beiden Augen…

Ein Bild, das um die Welt ging: Ameneh Bahrami nach dem Säure-Anschlag, in der Hand ihre Bilder als Gesunde

Ameneh ist eine junge Frau, die an der Freien Universität in Teheran Elektrotechnik studiert. Vom Tschador hält sie nicht viel: sie trägt lieber einen knielangen weißen Mantel und ein Kopftuch. Damit macht sie sich natürlich nicht nur Freunde, und setzt sich den Männerblicken und auch so mancher Anmache aus. Im Jahre 2003 ist eine Frau im Iran alles andere als hamsar und auf Augenhöhe eines Mannes, und scheint am besten in einer (wie auch immer arrangierten) Ehe aufgehoben. Die Nach-Khomeini-Zeit – aber nicht nur diese – hat seltsame männliche Exemplare und verquer-menschenverachtende Ansichten hervorgebracht. Nun ist es nicht ungewöhnlich und überraschend, dass in einer reglementierten Gesellschaft das Dunkle ungleich böser zum Ausbruch drängt.

Nicht alle sind «infiziert», aber eben viel zu viele. Ameneh kann sich damit nicht abfinden und glaubt an die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens. Sie hat für ihr Studium gekämpft und sich mehrfach beworben, dann hat sie Jobs angenommen, um sich dieses Studium zu finanzieren – etwas, das Frauen im Westen ebenfalls kennen, denn auch uns wird nichts geschenkt. Sie hat einen jungen Mann, in den sie wirklich verliebt war, nicht geheiratet, weil er sich als eifersüchtig und kontrollierend entpuppte und sie am liebsten gleich in die Küche verbannt hätte. Sie hat sich für ein Leben allein entschieden – für solange, bis der «Richtige» käme. Da beginnt ein um drei Jahre jüngerer Mann, sie zu bedrängen – und das Ganze endet in der inzwischen weltweit bekannten Katastrophe: als sie ihn abweist, schüttet er ihr Säure ins Gesicht, sie erblindet.

Was Ameneh durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hätte die Geschichte nicht nötig gehabt…

Was Ameneh Bahrami durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Was nur können Menschen Menschen antun! Und wieso lässt Gott das zu, warum lässt er zu, dass ein heranwachsendes Leben zerstört wird und ein Mensch tiefer und tiefer fällt, bis auf den Grund seiner Menschenwürde? Soll er daran zugrundegehen oder soll er wachsen? Ist das die Lektion des Lebens?

Ameneh bemerkt in ihrer Hilflosigkeit bald, wer Freund und wer Feind ist, sie lernt zu unterscheiden, wer sie versteht, und wer schadenfroh ist. Sie ist bewusst und sich ihrer eigenen Empfindungen gewahr. Der Gedanke an Rache kommt dann auf, wenn man seelisch überfordert ist und von der anderen Seite, die man selbst noch vor sich in Schutz zu nehmen beginnt, keinerlei Reue kommt.

Das hätte ein gutes, ein großartiges Buch über grundsätzliche Fragen werden können. Nicht jedoch jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sondern erst viel später. Amenehs Geschichte ist noch nicht zuende – die Medien haben sie ihr aber vorschnell aus der Hand gerissen. Dieses Buch ist eine Chimäre. Ein Verlag publiziert es mit der Herausstellung des Leidensweges einer Frau und liefert eine nur halbwegs durchgearbeitete Geschichte.

Es gibt durchaus Passagen, in denen Ameneh Bahrami anschaulich und erfrischend vom Alltagsleben in Hamadan oder Teheran erzählt. Ich bekomme ein Bild von diesem Mädchen, das sich seinen Platz in der Welt erobern möchte. Es ist ein menschliches Bild, das sich in jedem Land der Welt einstellen könnte. Überall suchen junge Menschen nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit, Anerkennung und Liebe ohne Bedingungen.

Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Natürlich geht es um Literatur – und das ist hier trotz guter Ansätze eben Betroffenheitsliteratur. Das zeigt sich im Erzählmodus ganz bestimmter Zeitungen, die ein bestimmtes Klientel bedienen. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. An der Verwendung des Wortes «plötzlich» übrigens erkennt man die Anfänger, und dieses Wörtchen taucht mir zu häufig auf. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hat die Geschichte nicht nötig.

Ameneh Bahrami wünsche ich, dass sie die nahende Zeit, in der das Interesse der Medien nachlassen wird, für sich nutzen kann, um ihren Frieden zu finden. Ihren Großvater habe ich übrigens ins Herz geschlossen. Ob sie auf ihn hört? –

«Was dir die Zukunft bringt, das frage nicht / Und die vergangne Zeit beklage nicht. / Allein das Bargeld Gegenwart hat Wert, / Nach dem, was war und sein wird, frage nicht.» (Omar Khayyam) ■

Ameneh Bahrami: Auge um Auge, MVG-Verlag, 256 Seiten, ISBN 978-3-86882-155-0

.

Leseproben

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Wo die Musik heute «spielt»

Irmgard Jungmann

.

Neue »ernste« Musik wird nur von einem kleinen Bevölkerungskreis aufgenommen und lässt sich kaum verkaufen. Sie fristet ein vergleichsweise kümmerliches Dasein im großen Weltmarkt der Musik, der Markt für traditionelle klassische Musik scheint mit der »Aufwärmung« des immer Gleichen mehr oder minder gesättigt zu sein.

Die Musikkonzerne sind aber, da sie es mit künstlerischen Produkten zu tun haben, von den Medienexperten, den Künstlern, den Ausführenden ebenso wie den komponierend »Mischenden«, ihrem Erfindungsgeist, ihrer »Innovationskraft« abhängig.

Die großen Marktchancen liegen inzwischen längst im Bereich der Popularmusik, die ihre Fähigkeit zu musikalischer Entwicklung, zur Innovation, zum Experimentieren mitAlthergebrachtem ebenso wie mit Neuem unter Beweis gestellt hat, die ohne die Behinderung durch ästhetische Bedenken Bach, die Gregorianik, Minimal Music, indische Kunstmusik oder jede Art von Folklore verarbeiten kann und inzwischen längst neue Stile und Moden wie Rock, Rap, Techno, Hiphop geschaffen. In diesem Bereich »spielt die Musik«. ■Aus Irmgard Jungmann, Sozialgeschichte der klassischen Musik – Bildungsbürgerliche Musikanschauung im 19. und 20. Jahrhundert, J.B. Metzler Verlag 2008

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Wissenschaft in der Gesellschaft

Leo Kreutzer

.

Im Herbst 1977 – einem »deutschen Herbst«, wie man alsbald zu sagen begann —, im besonders vernebelten November jenes Jahres also fand im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine Tagung statt, die den »geistigen und gesellschaftlichen Ursachen« des Terrorismus nachgehen sollte. Als erster der Wissenschaftler, die man hatte kommen lassen, referierte der Zürcher Sozialpsychologe und Soziologe Gerhard Schmidtchen. In einer alert systemtheoretischen Skizze unserer Gesellschaft interpretierte er den Terrorismus als ein kraß dysfunktionales Phänomen, als »destruktives Verständigungsmuster« in einer »Grammatik des sozialen Handelns«.

Fixiert auf die Vorstellung andauernder Perfektibilität und maximaler Effektivität eines alle Bereiche sozialer Interaktion regulierenden handlungsgrammatischen Systems, prüfte er durch, welche gesellschaftlichen »Subsysteme« dieser Vorstellung gegenwärtig bereits nahekommen, welche andern bedauerlicherweise immer noch zu den »Defizitbereichen« gehören. Und da vermochte Schmidtchen lediglich einem dieser Subsysteme die Bestnote zu erteilen, dem »Wissenschaftssystem«. »Das Wissenschaftssystem kontrolliert über Schule, über die Betriebsorganisation und den hohen augenfälligen Gebrauchswert einer technischen Industrieproduktion, die Denkstile, das Weltbild und großenteils die Motive der Massen. Die Sozialisation wissenschaftlichen Denkstils ist so wirkungsvoll, daß Wahrheiten, die sich nicht in diesen übersetzen lassen, nicht mehr als Wahrheiten akzeptiert werden können… Das Sozialisationssystem für die Durchsetzung eines wissenschaftlichen Denkstils hat eine imponierende Perfektion.«Es besteht Anlaß zu der Befürchtung, daß Herr Schmidtchen recht hat. Daß also der wissenschaftliche Denkstil gegenwärtig in einer Weise alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens kontrolliert, wie das so umfassend und wirksam keiner anderen Instanz oder Institution auch nur annähernd gelingt, vergleichbar allenfalls der Kontrollfunktion, welche im Mittelalter die Religion innehatte: Was sich da nicht in den religiösen Denkstil übersetzen ließ, konnte nicht als Wahrheit akzeptiert werden.

Dieser Vergleich kommt nicht von ungefähr. Er vermag den Funktionswandel zu verdeutlichen, den die Wissenschaft durchgemacht hat, um zu ihrer heutigen Geltung zu gelangen. Angetreten, am Beginn der Neuzeit und ihn markierend, die Kontrolle durch den religiösen Denkstil zu durchbrechen, also das Denken aus dieser es blockierenden Aufsicht zu befreien, ist die Wissenschaft ihrerseits zu einer alles beherrschenden Kontrollinstanz geworden und wirkt heute, wie Herbert Marcuse in »Triebstruktur und Gesellschaft« ausgeführt hat, »zerstörerisch gegenüber jener Freiheit, die sie einst versprach«.Aus Leo Kreutzer, Mein Gott Goethe, Reinbek/Rowohlt 1980

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die ewige Flut des Neuen

Nick Currie

.

Wir leben in einem Zeitalter des Überangebots. Es gibt von allem zuviel. Das ist ebenso beängstigend wie erfreulich. Beängstigend, weil das meiste im Handumdrehen wieder verschwindet. Erfreulich, weil an seine Stelle sofort etwas Neues tritt.

Früher, als der Kapitalismus sich auf die bloße Produktion beschränkte, konnte man ihn durchaus als ein «materialistisches» System bezeichnen; wir waren angehalten, die Gegenstände zu bewundern, die der Markt zu bieten hatte. Heute jedoch, in Zeiten der Überproduktion, scheint der Kapitalismus mehr und mehr zu einem metaphysischen System geworden zu sein. Gegenstände sind nicht genug. Bewundern sollen wir nun Wachstum, Überfluß und die grenzenlosen Verheißungen, die uns die grenzenlose Überproduktion verspricht. Es geht nicht mehr um konkrete Produkte, sondern um Abstrakta.

Und so haben wir gelernt, die ewige Flut des Neuen zu genießen. Wir werden derart mit Produkten überschwemmt, dass wir die Welt quasi nur noch durch einen Schleier wahrnehmen. Wir machen uns die Denkart von Nomaden und Buddhisten zu eigen, lernen, die ständige Veränderung und Vergänglichkeit um uns herum zu schätzen, so wie auch die eigentümliche Distanz zu Produkten und deren Akkumulation. ■Aus Nick Currie, Schluss mit den Meisterwerken, in: Sky Nonhoff, Don’t believe the Hype!, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2005

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Massenliteratur

Franz Stadler

.

Ein Bucherfolg sei «das Zeichen eines geglückten soziologischen Experiments, der Beweis dafür, daß wieder einmal eine Mischung von Elementen gelungen ist, die dem Geschmack der anonymen Lesermassen entspricht»: so 1931 Siegfried Kracauer (1889 – 1966).

Der Leihbücherei-Roman, der Illustrierten-Roman, der Heftroman, das Serien-Taschenbuch: sie sind kalkulierte steadyseller, zu störungsfreiem Absatz – als Periodika – entschlossen: der Sensation bedürftige und doch nolens volens risikoscheue Industrieware. Die Moderation der Abmischungen «geglückter/mißglückter Experimente» gibt Auskunft – über Teilnehmer und Teilhaber des Literaturmarkts.An der profitablen Massenliteratur läßt sich das Widerspiel von Freiheit und Marktmacht, von Promotion, Werbe-Umfeld-Anpassung, Kampf um Vertriebsspannen, «Prüfstellen»-Regulativen, Richtlinien von «Freiwilligen Selbstkontrollen» und Lektorats-Anweisungen studieren.

Sie wird für ein Publikum produziert, dem Bildungsforscher alle paar Jahre attestieren, daß ihm (bis zu) 30% als sekundäre (funktionelle) Analphabeten nur als Leser-Zombies angehören. Die Zahlen der «nicht buchreifen» Pflichtschul-Abgänger und der Nie-Buch-Leser (je über 50%) interpretieren einander. Die Leseforschung (in der BRD und im Österreich der siebziger Jahre) hat ein knappes Drittel der lesefähigen Bevölkerung als «bekennende» Leser von (Heft-) Serienliteratur ermittelt; etwa 55% der Lesefähigen lesen (gerne nur) «Unterhaltungsliteratur».Doch eiliger Ineinssetzung von «Bildungs-Unterschicht» und «Trivialkultur» stehen entgegen: die soziale und Bildungs-Streuung der Heftleser wie die verbreitete Erscheinung des «manischen» Heftlesers einerseits; zum anderen der durch Studien über Werkbüchereien u.ä. erbrachte Nachweis des proletarischen Lesers mit breit gefächerten Lese-Weltorientierungs-Bedürfnissen. Wohl begründbar ist auch die «selektive more-and-more-rule» der Medienforscher: die vom Einzelnen präferierten Lektüre-Muster werden auch in seiner sonstigen Mediennutzung bevorzugt. ■

Aus Franz Stadler, Massenliteratur, in: Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995, Haupt Verlag 1997

.

.

J. Klinger & G.Wolf (Hg.): «Gedächtnis und kultureller Wandel»

.

Annäherung an den Zusammenhang

zwischen Erinnerung und Literatur

Jan Neidhardt

.

Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.

Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.

Dem Erinnerungs- bzw. dem Gedächtnisdiskurs kommt in diesem Zusammenhang wachsende Bedeutung zu. Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes, Judith Klinger und Gerhard Wolf, haben hier 18 Aufsätze zusammengetragen, die eine Auswahl aus den insgesamt etwa 40 eingereichten Beiträgen darstellen. Die Texte basieren auf Vorträgen, die auf dem Germanistentag gehalten wurden.

Sie beleuchten das Thema sowohl aus der diachronen Perspektive – durch die «Analyse der Entstehung von kollektiven Gedächtnissen und narrativen Ordnungen am Beginn der frühen Neuzeit und um 1800», als auch aus der synchronen – im Rahmen verschiedener Vergleiche von modernen Werken.

Anhand verschiedener Autoren (überwiegend des 20. Jahrhunderts) wird in den Beiträgen eine Annäherung an den Zusammenhang zwischen Erinnerung und literarischem Schaffen versucht.

Erörtert werden sowohl die Perspektiven als auch die Kontroversen der Erinnerungsforschung. Welche Rolle spielen beispielsweise methodische Ansatzpunkte aus der Sozialpsychologie? Und inwiefern ließen diese Annahmen sich kritisch hinterfragen? Erinnert der Mensch sich in der Moderne genau so wie der Mensch vor 200 Jahren? Und was bedeutet das für die Literaturwissenschaft? Man vergleiche nur mal Goethes «Wahlverwandtschaften» mit einem zeitgenössischen Werk.

Die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit schon in der Romantik diskutiert: Friedrich Schlegel («Gespräch über die Poesie»)

Wie wird Erinnerung literarisch verarbeitet? Wie beschreibt beispielsweise Dieter Bohlen in seiner Autobiographie «Nichts als die Wahrheit» sein Leben? Und werden Bekenntnisse a la Bohlen eigentlich erst seit der Moderne, dem «Zeitalter der Bücher», als niveaulose Publikationen empfunden? Gab es so etwas früher überhaupt schon? Ein Blick in die deutsche Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Phänomen nichts Neues ist, denn bereits in der Romantik ging Friedrich Schlegel in seinem «Gespräch über die Poesie» auf die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit ein. In seinem Aufsatz «Mich kennen die Leute – Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen», geht der Autor Ulrich Breuer im Zuge eines Vergleichs der Werke «Nichts als die Wahrheit» (Bohlen) und «Abfall für alle» (Goetz) auf den Unterschied zwischen Autobiographie und autobiographischem Schreiben ein.

Doch nicht nur die jüngste und/oder triviale Literatur ist Thema. Klaus Schenk nähert sich dem Thema «Erinnerndes Schreiben – Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen» an, indem er das Konzept der Autofiktionalität an Texten von Elias Canetti, Thomas Bernhard und Christa Wolf erläutert.

Weitere Themen sind «Erinnertes und sich erinnerndes Ich» (Jürgen Joachimsthaler), «Mythos und Ruhm – Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800» (Dirk Werle) u.v.m. Mehrere Beiträge sind dem wichtigen Thema «Bewältigung des Nicht-Bewältigbaren» gewidmet. Darin geht es u.a. um die «Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass und Uwe Timm» – ein interessanter Beitrag von Michael Braun, der sich auch den «Enkeln» widmet, die den Krieg nicht selbst erlebt haben und «jetzt […] anfangen zu fragen». Auch Günter Grass, dessen Geständnis, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein, für erbitterte Debatten gesorgt hat, wird hier im Zusammenhang mit dem «Verschweigen» thematisiert.

Jan Süselbeck schreibt über «Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerungen der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards» und bezieht verschiedene interdisziplinäre Ansätze (v.a. aus dem Bereich der Neurobiologie) in seine Analysen mit ein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass den Herausgebern und Autoren mit diesem Sammelband ein ausgesprochen interessanter und bereichernder Beitrag zur aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung gelungen ist. Die Aufsätze machen Lust auf die tiefergehende Lektüre der besprochenen Werke. ■

Judith Klinger / Gerhard Wolf (Hg.), Gedächtnis und kultureller Wandel – Erinnerndes Schreiben: Perspektiven und Kontroversen, De Gruyter Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3110230970

.

Inhalt

Vorwort SEKTIONSSITZUNG A (PLENARVORTRAG): GEDÄCHTNIS UND KULTURELLER WANDEL Günter Oesterle: Kontroversen und Perspektiven in der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung SEKTIONSSITZUNG B: IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – SUBJEKTBILDUNG IM ERINNERN Klaus Schenk: Erinnerndes Schreiben. Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen Jürgen Joachimsthaler: Die memoriale Differenz. Erinnertes und sich erinnerndes Ich IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE GEDÄCHTNISPRODUKTION Eva Kormann: Bruchstücke großer und kleiner Konfessionen. Vom gelegentlichen Widerspruch zwischen individuellem, familiärem und kulturellem Gedächtnis: Grass, Timm und Wilkomirski Nils Plath: Zu Brechts kalifornischen Musterhäusern. Betrachtungen zum Weiterlesen im Arbeitsjournal, 1942–1947 Ulrich Breuer: „Mich kennen die Leute“. Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen BEWÄLTIGUNG DES NICHT BEWÄLTIGBAREN Michael Braun: Die Wahrheit der Geschichte(n). Zur Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass, Uwe Timm Jan Süselbeck: Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerung der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards VI Inhalt Hannes Fricke: Wer darf sich wann, warum und woran erinnern – und wer darf von seinen Erinnerungen erzählen? Über Binjamin Wilkomirski, Günter Grass, die Macht der Moralisierung und die Opfer-Täter-Dichotomie im Zusammenhang der Debatte um neurobiologische Ansätze in den Geisteswissenschaften SEKTIONSSITZUNG C: AUSLÖSCHUNG UND VERLEBENDIGUNG Timo Günther: Den Toten eine Stimme geben? Konzepte der Erinnerung bei Botho Strauß; mit einem Ausblick auf Robert Harrison Michael Ostheimer: „Monumentale Verhältnislosigkeit“. Traumatische Aspekte im neuen deutschen Familienroman ÄSTHETISIERUNG UND TRADITIONSBILDUNG –MEMORIA UND ERFAHRUNG Ralf Schlechtweg-Jahn: Natur- und Kulturbilder zwischen Epochenbruch und Umbesetzung Benedikt Jeßing: Doppelte Buchführung und literarisches Erzählen in der frühen Neuzeit Dirk Werle: Mythos und Ruhm. Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800 (Hölderlin, Goethe, Schiller) Axel Dunker: Das ‚Gedächtnis des Körpers‘ gebiert Ungeheuer. Das Golem-Motiv als Gedächtnis-Metapher SEKTIONSSITZUNG D: NATURALISIERUNG UND FIKTIONALISIERUNG Daniel Weidner: Zweierlei Orte der Erinnerung. Mnemonische Poetik in Uwe Johnsons Jahrestage Uwe C. Steiner: Dinge als Gedächtnis und Dinge als zweite Natur in der frühen kritischen Theorie Jens Birkmeyer: Das Gedächtnis der Emotionen. Alexander Kluges Chronik der Gefühle als verborgene Erinnerungstheorie Namenregister Sachregister

.

___________________________

Geb. 1979 in Wilhelmshaven/D, Biologie- und Politik-Studium in Oldenburg, zurzeit Studium der Vergleichenden Kulturwissenschaft, Theologie, Medienwissenschaften und Geschichte in Regensburg, Verfasser eines Sachbuches, Rezensent des ostbayerischen Online-Kulturmagazins Kultur-Ostbayern

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die schlechten Schüler

Klaus Mollenhauer

.

Bis vor wenigen Jahren noch ist man in der deutschen Pädagogik der Meinung gewesen, daß eine Bildungstheorie möglich sei, die sich auf die allgemeine Bildung für alle beziehen könne und die nicht nur prinzipiell denkbar sei, sondern der Realität unserer Schulen entspreche. Ungleichmäßigkeiten im Begabungsniveau und in der Lernfähigkeit wurden als individuelle Faktoren interpretiert, denen indessen mit geeigneten unterrichtsmethodischen Praktiken beizukommen sei. Disfunktionen wurden auf den Begriff des »schlechten Schülers« gebracht, wobei man gerne zugab, daß die schwachen schulischen Leistungen ihre Ursache auch in sozialen Faktoren haben könnten, etwa in ungünstigen Familienverhältnissen, die dann ebenfalls in der Rolle disfunktionaler Störfaktoren erschienen.« Das heißt, das Bildungssystem im Ganzen wurde als funktionales Bezugssystem akzeptiert; die Entdeckung von Disfunktionen veranlaßte – des vorausgesetzten theoretischen Modells wegen – nicht dazu, das System in Frage zu stellen, es sei denn in der Form innerer Verbesserungen.

Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.

Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.

Natürlich kann man auch diese Phänomene disfunktional nennen, müßte das aber in einem anderen Sinne tun, denn diese Phänomene sind nicht eigentlich störende Abweichungen, sondern resultieren aus dem sozialen System selbst. Betrachten wir nämlich die Schule als eine Stätte, an der sich der gegenwärtige Schichtenaufbau zu reproduzieren hätte, wären diese Phänomene funktional zu nennen. Mit anderen Worten: Sie indizieren eine durch soziale Ungleichheit bestimmte Konfliktsituation, die für unsere Gesellschaft strukturell ist. ■

Aus Klaus Mollenhauer, Disfunktionale Momente der Erziehungswirklichkeit, in: Erziehung und Emanzipation, Juventa Verlag 1968

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Nihilismus

Gottfried Benn

.

Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.

Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.

Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.

Und neben diesen Wahrheiten tritt das Kaschemmenmilieu in Leben und Kunst als letzter Schrei auf, hier und damals entstand also der Stil, den wir bis in gewisse moderne Opern und Opernbearbeitungen verfolgen können: der Kult des Athleten, der Hymnus auf den Normalmenschen, die kindische Gesellschaftskritik: die Gerichte sollen abgeschafft werden, die Erziehung soll abgeschafft werden, die alten Sprachen als ungenial verboten werden, dafür hat man es mit den Trieben: dreckig soll der Mensch sein, die Frauen soll man tauschen und von anderen erhalten lassen, trinken soll man, denn Trinken ist billiger als Essen, und außerdem stinkt man danach, ja, selbst den Dadaismus, dessen Auftreten in Zürich und Berlin unsere Gegenwart kürzlich so interessant fand, finden wir in einem Roman der sechziger Jahre, dem Roman >Was tun< von Tschernischewsky, schon vor: Kunst heißt, lesen wir dort, zwei Klaviere in einen Salon rücken, an jedes eine Dame setzen, um jedes soll sich ein Halbchor bilden, und jeder Beteiligte singt oder spielt dann gleichzeitig recht laut ein anderes Lied vor sich hin. Dies wurde als die Melodie der Revolution und die Orgie der Freiheit bezeichnet. Wir sehen also, die geistigen Auswirkungen des geschichtsphilosophischen Materialismus beginnen in den sechziger Jahren, sind also mindetens achtzig Jahre alt, also eigentlich sind sie das Alte und das Reaktionäre. Eigentlich, und damit stoßen wir in die Zukunft vor, ist heute aller Materialismus reaktionär, sowohl der der Geschichtsphilosophie wie der in der Gesinnung: nämlich rückwärts blickend, rückwärts handelnd, denn vor uns liegt ja schon ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Ziel.Aus Gottfried Benn, Nach dem Nihilismus (Essay 1931)

.

Links. Gottfried Benn

Wie Gedichte entstehen – Hitler&Benn – Gedichte – Benn&Nationalsozialismus – Kleine Aster – Blinddarm – Herkunft Plagiat – Auf deine Lieder… –

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die moderne Literaturkritik

Hartmut Lange

.

Glücklicher Goethe! Er warnt vor der aufkommenden Literaturkritik noch aus der Sicherheit eines intakten, die eigenen Zusammenhänge begreifenden Kulturbewußtseins. Heute ist das Kulturbewußtsein längst eine Sache des Amüsierbetriebs. Der Großkritiker hat die Medien erobert, und der Schriftsteller kann froh sein, wenn seine Bücher im Fernsehen als Gelegenheit zur Unterhaltung präsentiert werden. Die einflußreiche Literaturkritik ist längst zum Entertainment verkommen, und dem Entertainer sind alle kritischen Maßstäbe lediglich ein Mittel zur Selbstdarstellung.

Kulturkontinuität hieße hier: Der Großkritiker amüsiert sich und seine Zuschauer auf Kosten des aktuellen Literaturangebots, ansonsten bringt er nichts Neues ein. Und da sein öffentliches und mit Stargagen abgegoltenes Amüsement Selektion bedeutet, steuert er den Käufer, der das Amüsierbegehren des Kritikers zur Konsumtion erhebt.

Als Schriftsteller sollte man den Rat Goethes beherzigen und sich unumwunden eingestehen: Eine Literatur von Rang kann heute nur schreiben, wer sich vom Einfluß eines solchen Literaturbetriebs radikal freimacht. Die Kriterien für Literatur findet der Schriftsteller nicht im literaturkritischen Amüsierbetrieb. Und selbstverständlich gibt es Kritiker, die sich dem Zwang zum Entertainment entziehen. Sie werden gebraucht.

Aus Hartmut Lange, Irrtum und Erkenntnis – Meine Realitätserfahrung als Schriftsteller, Diogenes Verlag, Zürich 2002

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Der Glaube des Westens

Theodor Haecker

.

Erst als die jungen Völker Europas, mitbringend nur ihr reiches Blut, ihre ungebändigte edle geistgerichtete Kraft und Leidenschaft, aber auserlesen, das Wertvollste zu empfangen, was die Welt hatte, auf ihren säftestrotzenden Stamm das köstliche Reis übernatürlichen Lebens gepfropft erhalten hatten, entstand auch eine Natur und natürliches Leben umfassende Literatur; indes auch sie war katholisch, niemals die unsichtbare Welt verleugnend, sie immer durchscheinen lassend. Die lateinisch sprechende und schreibende Kirche hat die Nationen Europas deren eigene Sprachen sprechen und schreiben gelehrt. Und damit war der Sinn Europas gegeben und enthüllt. Europa ist das Kind des Einen Glaubens und als dieses Kind der einzige Erbe des griechischen und römischen Geistes, der westlichen Kunst mit der Prävalenz der Leichtheit und Lichtheit strenger Form vor aller Schwere und Nacht chaotischen Inhalts; der westlichen Philosophie mit der Herrschaft des lebendigen Logos über Trieb und Drang und Leidenschaft; der westlichen Wissenschaft mit der Idee des Gesetzes und der Regel und der «Humanität». Das ist der «Westen» und das der Sinn des Westens und seiner Literatur, auch wenn diese nicht direkt davon, sondern sachlich von anderen Dingen spricht, was sie muß und soll: Im Gehorsam des Einen Glaubens, welcher das erste ist, an das Heil, das von den Juden kam, die Erben zu sein der Griechen, der Dämonie wie der Heiterkeit ihrer Kunst, der Exaktheit ihrer Wissenschaft, der Erhabenheit ihrer Metaphysik und ihrer großen Idee, der Humanität – Erben, nicht Sklaven, legitime Erben in aller Unmittelbarkeit ihres eigenen Lebens mit allen Rechten ihrer eigenen unvergleichlichen Natur, in der Freiheit und Gebundenheit ihrer eigenen mitgegebenen an die Nationen einzeln verteilten Gaben.

Dieses, aber zuerst den Glauben haben, das ist der geistige Sinn der europäischen Völker, das, und das allein, ist ihre verborgene Einheit, von diesem Sinne leben sie mitten in Schuld und Blut und Sünden, verlieren sie ihn ganz, sterben sie, wenn auch schreiend und schreibend. Es haben Zeiten gemeint und diese Tage meinen es noch, daß das antike Erbe: Philosophie, Kunst und Wissenschaft, wie nur der Westen sie hat, und Humanität, wie nur der Westen als Idee sie kennt, bewahrt und realisiert werden könne auch trotz oder gar wegen der Emanzipation von dem Einen Glauben. Ein gewaltiger Irrtum! Ohne den christlichen Glauben ist Europa nur ein Sandkorn im Wirbelwind der Meinungen, Ideen und Religionen, es wird morgen auf den Knien liegen vor den Russen, übermorgen vor den Japanern, in drei Tagen vor den Chinesen, in vieren vor den Indern, am letzten aber ganz gewiß die Beute der Neger sein; es wird morgen das Matriarchat haben und übermorgen die Pornokratie; seine Literatur wird nur mehr kennen und sagen die untergeistigen Dinge, nämlich die gnostischen, die unterseelischen, nämlich die psychoanalytischen, die unterleiblichen, nämlich eben diese in Unzucht und Perversion.

Aus Theodor Haecker, Der Sinn des Abendlandes (Tag- und Nachtbücher) 1939-45

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Kultur in Zeiten der Krise

Ansgar Wimmer

.

Ein Grund für die Dramatik der Finanzkrise war, dass Menschen Geld in Finanzinstrumente investiert haben, die sie nicht wirklich verstanden haben. Sie sind ihnen nicht vermittelt worden, sie waren zu komplex, die Sprache der Banker war zu fremd oder die Gier war schlicht zu groß. Gier frisst Hirn, so lautet eine saloppe Formulierung in der Bankenwelt.

Nun hat Kunst und Kultur – Gott sei Dank – in ihrer Rezeption schlicht eine andere Ausgangsbasis als Finanzinstrumente und Investmentprojekte. Man muss sie nicht immer verstehen, auch ein schlicht ästhetischer oder emotionaler Zugang reicht häufig völlig aus. Dass ein bloß emotionaler Zugang zu finanziellen Investitionsentscheidungen demgegenüber nicht ausreicht, ist den Anlegern von Bernie Madoff leider etwas zu spät klar geworden.

Allerdings ist auch der umgekehrte Schluss mancher Kulturschaffender nicht immer hilfreich. Immer wieder erreichen mich in meiner Arbeit als Stiftungsvorstand Entwürfe grandioser Kulturprojekte, innovativer, komplexer, manchmal unverständlich-intellektueller Gedankengebäude, neuer Festivals oder Angebote, die nach Ansicht ihrer Urheber dringend realisiert werden müssen, mit der Bitte um Förderung durch die Alfred Toepfer Stiftung. Auf meine dann regelmäßig erfolgende Frage, an wen sich denn dieses Vorhaben richte, also wer denn die Zielgruppe der Bemühungen sein solle, ernte ich sodann ebenso oft entweder unverständliches Kopfschütteln oder die Auskunft «Na, die allgemeine Öffentlichkeit, halt.»Damit ich nicht missverstanden werde:

– Kultur und insbesondere Kulturförderung, die sich nur an möglichen Abnehmern orientiert, ist genauso trostlos und entbehrlich wie die vermeintlich unvermeidlichen Volksmusikhitparaden der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland.

– Gerne verteidige ich jeden Künstler, der zum Ausdruck seiner eigenen künstlerischen Identität mir völlig unverständliche Dinge tut, und manchmal fördern wir als Stiftung auch so etwas.

Ein junger Kammermusiker aber, der im Rahmen seines Programms nicht über seine Musik sprechen kann – oder jemanden kennt und mitbringen kann, der über seine Musik sprechen kann – hat heute und in der Krise seinen Beruf verfehlt – oder muss sehr exzellent sein. Wenn unsere Stiftung heute unter dem Titel «concerto 21» eine Sommerakademie für Aufführungskultur und Musikmanagement durchführt, dann ist das Ziel der Aktion, die Kultur nicht einfach, sondern kommunizierbar zu machen. Auch das braucht es in der Krise, allemal in einer Welt, in der Kulturvermittlung nur beschränkt in den Erziehungskanon vieler Elternhäuser gehört. ■

Aus Ansgar Wimmer (Vorsitzender der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.): Neue Chancen für die Kultur in Zeiten der Krise, Vortrag aus Anlass des Jahreskongresses der «Vereinigung deutschfranzösischer Gesellschaften für Europa», Duisburg 2009

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Verlagsgeschäft im Zeitalter des World Wide Web

Ulrike Langer

.

Wenn Tim Berners-Lee das World Wide Web mit typischem Verlagsdenken ersonnen hätte, dann gäbe es heute kein weltumspannendes Netz, das Webseiten und ihre Inhalte miteinander verknüpft und Weltwissen auf unendlich vielen Pfaden verfügbar macht. Es gäbe bloß Anhäufungen von großen und kleinen und mehr oder weniger autarken Inseln mit Inhalten. Aber keine Möglichkeit, von einer Insel auf die andere zu gelangen und dabei Neues zu entdecken.

Den Kerngedanken des Web – die Verbindung fremder Webseiten per Link – haben die meisten deutschen Verlage bis heute nicht begriffen. Ihre Webportale sind voll von Beiträgen, die außer Hinweisen auf andere eigene Beiträge keinen einzigen hinausführenden Link zu Originalquellen, anderen Perspektiven oder vertiefenden Informationen enthalten. Dahinter steckt die unausgesprochene Prämisse, die Verlage seit ihren ersten Schritten im Internet als gegeben voraussetzen: Man schickt niemals seine Leser auf andere Websites. Sie könnten dort etwas Interessanteres finden, und darüber könnten sie doch glatt vergessen zurück zu kommen.

Weil Verlage ihre Portale nicht als attraktive Knotenpunkte im Web, sondern als autarke Inseln begreifen, tun sie alles (und zwar fast alle das Gleiche), um die Nutzer zum Bleiben zu bewegen und viel zu wenig, um Nutzer dazu zu bewegen, freiwillig wieder zu kommen. Auf diese Weise vergeben sie zahlreiche Chancen:

* Agenturberichte, Kinokritiken oder Kochrezepte gehören nach Verlagsauffassung zu einem vollwertigen Portal dazu. Schließlich sind solche Bausteine, auch wenn sie jeder hat, ja auch Bestandteile der gedruckten Zeitung. Doch das ist Printdenken im Web. Anders als am Frühstückstisch, wo die meisten Menschen nur ein einziges Blatt lesen, sind im Netz die identischen Allerweltsinformationen immer nur einen Mausklick entfernt. So führt das Portaldenken dazu, dass einzigartige Inhalte gegenüber Versatzstücken, die jeder hat, nicht genügend im Vordergrund stehen. Das kleinteilige Design der meisten Zeitungswebsites verstärkt die falsche Prioritätensetzung noch obendrein.

* Verlage reichern ihre Websites nicht mit dem Mehrwert an, den sie durch Verlinkung gewinnen könnten. Das zu beherzigen, fordert Jeff Jarvis: «Tue, was Du am besten kannst und verlinke zum Rest.» In der Linkökonomie muss nicht jeder das Rad neu erfinden und nochmals niederschreiben, was viele andere vielleicht schon treffender gesagt haben. Viel sinnvoller ist, zu den besten dieser Quellen zu verlinken.