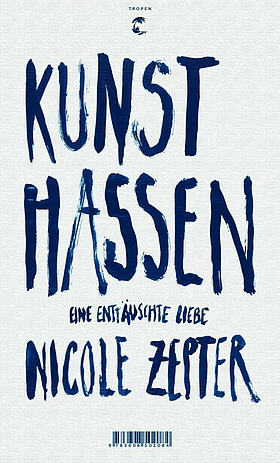

Nicole Zepter: «Kunst hassen – Eine enttäuschte Liebe»

.

Eine enttäuschte Erwartung

Dr. Rainer Wedler

.

Eine enttäuschte Erwartung ist entschieden besser zu verkraften als eine «enttäuschte Liebe», so der etwas aufgeregte Untertitel des Buches von Nicole Zepter: «Wer Kunst liebt, darf Kunst hassen», das soeben in der zweiten Auflage im Tropen-Verlag erschienen ist, und das innerhalb weniger Monate – ein Zeichen für das großes Interesse des Kunstpublikums, ein Zeichen auch dafür, dass etwas nicht stimmt in der KunstWelt.

Eine enttäuschte Erwartung ist entschieden besser zu verkraften als eine «enttäuschte Liebe», so der etwas aufgeregte Untertitel des Buches von Nicole Zepter: «Wer Kunst liebt, darf Kunst hassen», das soeben in der zweiten Auflage im Tropen-Verlag erschienen ist, und das innerhalb weniger Monate – ein Zeichen für das großes Interesse des Kunstpublikums, ein Zeichen auch dafür, dass etwas nicht stimmt in der KunstWelt.

Dem Rezensenten sind starke Wörter/Worte schon immer verdächtig, weil sie das Problem nur sehr grob spalten können. Und dann wird gerne das Beil im Schuppen gelassen, so kommt es nicht zum Spächtele, dem feinen Anfeuerholz, das erst ein richtiges Feuer entfachen kann.

Vom Bild zum Buch: Zepter kritisiert den Kunstmarkt, zu Recht, vergisst dabei gerne, dass der Titel anderes insinuiert. Natürlich wissen wir, dass Markt und Kunst unter einer Decke heftig ungeschützt Unzucht treiben, so dass immer seltsamere Kreaturen/ionen das KunstLicht der KunstWelt erblicken, um gehätschelt zu werden für den Laufsteg des Marktes: Kunst wird von wenigen Einflussreichen über den Markt kanonisiert. Ein Satz, der Eulen nach Athen trägt. Der Leser möchte mehr, er vermisst den Hinweis auf ein Remedium, das das Leiden der Kunst und das Leiden an ihr lindern könnte. Zepter bringt als schönes Beispiel die Hüpfburg, die zum White Bouncy Castle semantisch aufgewertet, in den Deichtorhallen zu behüpfen ist.

Die Autorin beobachtet gut. Sie spricht dem Rezensenten aus dem Herzen: Wenn der Shop das Interessanteste an einem Ausstellungshaus ist, muss das nicht an der nicht vorhandenen Intelligenz des Publikums liegen. Oder zur Arroganz der Kuratoren: Wer Kunst versteht, ist intelligent. Im Umkehrschluss: Wer Kunst nicht versteht, setzt sich dem Verdacht aus, doof zu sein. Und wer kennt es nicht, dieses Gefühl der totalen Überforderung angesichts willkürlich erscheinender Installationen und ähnlichem? Das hat dazu geführt, dass die Besucher glauben, nicht über genügend Sachverstand und Kompetenz (wo ist da der Unterschied? R.W.) zu verfügen, die sie befähigen würde (sic!), die Ausstellung für sich selbst zu entdecken. Der Ausstellungstourist fährt von Event zu Event, übernachtet auch mal gerne auf der Straße dafür, dabei sein ist alles. Jeder denkt sich sein Teil, alle halten schön den Mund. Die KunstWelt scheint so äußerlich in Ordnung zu sein.

Das Buch ist leider nicht frei von Abundanzien, auch hätte man sich gelegentlich eine präzisere Sprache gewünscht, die Zwischentitel erscheinen ein wenig reißerisch – dennoch ein Buch, das das Unbehagen an der zeitgenössischen Kunst und Kunstszene mit Verve beschreibt.

Ab Seite 53 wird’s dann arg journalistisch – kann man verstehen, ist doch Nicole Zepter Gründerin und Chefredakteurin des im letzten Jahr gegründeten Magazins The Germans. Statt des 14 Seiten langen Interviews hätte man sich eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Punkte gewünscht.

Wie sehr Kunst und «Kunstkritik» verschwägert sind, weiß jeder aus Erfahrung. Die Folge ist schön reden, vorsichtig formulieren, ins Leere sprechen, Worthülsen. Gelegentlich kann es einer klugen, distanzierten und nicht wie üblich, «einfühlsamen» Interpretation gelingen, ein Kunstwerk zu erschließen. In der Regel aber wird das Vorgestellte erst durch Interpretation zu Kunst gemacht, eben zur «Interpretationskunst», wie der Rezensent sich angewöhnt hat, diese Art von Kunst zu benennen. Freunde hat er sich damit nicht gewonnen. Jeder mag, wenn er über das entsprechende Vokabular verfügt, den Versuch anstellen, einen beliebigen Gegenstand, besser eine willkürliche zusammengefundene Menge von Gegenständen mittels des erwähnten «Fachwortschatzes» zum KunstWerk zu transformieren. Spaß macht es allemal.

Desiderat ist ein Bildmaterial als optischer Beleg für Thesen und Beispiele, die die Autorin anführt.

Das Buch ist leider nicht frei von Abundanzien, auch hätte man sich gelegentlich eine präzisere Sprache gewünscht, die Zwischentitel erscheinen ein wenig reißerisch – dennoch ein Buch, das das Unbehagen an der zeitgenössischen Kunst und Kunstszene mit Verve beschreibt. ■

Nicole Zepter: Kunst hassen – Eine enttäuschte Liebe, 136 Seiten, Tropen Verlag / Klett-Cotta, ISBN 978-3608503074

.

.

.

.

Interdisziplinärer Realisierungswettbewerb «operare»

.

Kultur-Werkstatt der Begegnung

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Kultur in Zeiten der Krise

Ansgar Wimmer

.

Ein Grund für die Dramatik der Finanzkrise war, dass Menschen Geld in Finanzinstrumente investiert haben, die sie nicht wirklich verstanden haben. Sie sind ihnen nicht vermittelt worden, sie waren zu komplex, die Sprache der Banker war zu fremd oder die Gier war schlicht zu groß. Gier frisst Hirn, so lautet eine saloppe Formulierung in der Bankenwelt.

Nun hat Kunst und Kultur – Gott sei Dank – in ihrer Rezeption schlicht eine andere Ausgangsbasis als Finanzinstrumente und Investmentprojekte. Man muss sie nicht immer verstehen, auch ein schlicht ästhetischer oder emotionaler Zugang reicht häufig völlig aus. Dass ein bloß emotionaler Zugang zu finanziellen Investitionsentscheidungen demgegenüber nicht ausreicht, ist den Anlegern von Bernie Madoff leider etwas zu spät klar geworden.

Allerdings ist auch der umgekehrte Schluss mancher Kulturschaffender nicht immer hilfreich. Immer wieder erreichen mich in meiner Arbeit als Stiftungsvorstand Entwürfe grandioser Kulturprojekte, innovativer, komplexer, manchmal unverständlich-intellektueller Gedankengebäude, neuer Festivals oder Angebote, die nach Ansicht ihrer Urheber dringend realisiert werden müssen, mit der Bitte um Förderung durch die Alfred Toepfer Stiftung. Auf meine dann regelmäßig erfolgende Frage, an wen sich denn dieses Vorhaben richte, also wer denn die Zielgruppe der Bemühungen sein solle, ernte ich sodann ebenso oft entweder unverständliches Kopfschütteln oder die Auskunft «Na, die allgemeine Öffentlichkeit, halt.»Damit ich nicht missverstanden werde:

– Kultur und insbesondere Kulturförderung, die sich nur an möglichen Abnehmern orientiert, ist genauso trostlos und entbehrlich wie die vermeintlich unvermeidlichen Volksmusikhitparaden der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland.

– Gerne verteidige ich jeden Künstler, der zum Ausdruck seiner eigenen künstlerischen Identität mir völlig unverständliche Dinge tut, und manchmal fördern wir als Stiftung auch so etwas.

Ein junger Kammermusiker aber, der im Rahmen seines Programms nicht über seine Musik sprechen kann – oder jemanden kennt und mitbringen kann, der über seine Musik sprechen kann – hat heute und in der Krise seinen Beruf verfehlt – oder muss sehr exzellent sein. Wenn unsere Stiftung heute unter dem Titel «concerto 21» eine Sommerakademie für Aufführungskultur und Musikmanagement durchführt, dann ist das Ziel der Aktion, die Kultur nicht einfach, sondern kommunizierbar zu machen. Auch das braucht es in der Krise, allemal in einer Welt, in der Kulturvermittlung nur beschränkt in den Erziehungskanon vieler Elternhäuser gehört. ■

Aus Ansgar Wimmer (Vorsitzender der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.): Neue Chancen für die Kultur in Zeiten der Krise, Vortrag aus Anlass des Jahreskongresses der «Vereinigung deutschfranzösischer Gesellschaften für Europa», Duisburg 2009

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über das Unterhaltende und das Ernste

Heinz Ludwig Arnold

.

Die Frage, wie ernst Unterhaltendes und wie unterhaltend Ernstes sein könne, ist nicht eindeutig, weil nur individuell, nämlich durch Praxis: durch unterschiedliche und momentane Erfahrung zu beantworten.

Warum kann nicht ein und der(die)selbe ernsthaft unterhalten werden von einmal der Lektüre Shakespeares, Flauberts, Joyce’, von andermal dem Schmökern in Scott, Hugo, ja: Karl May, Chandler, Dick Francis oder Donna Leon? Von Kammermusik und sinfonischer Musik, von Strenge und Pathos, von Mozart und Beethoven, Bach und Scarlatti, von Mahler und Rachmaninov, von Bruckner und den Rolling Stones, Schostakowitsch und den Beatles und Oscar Peterson usw.? Alles zu seiner und mit seiner Zeit.

Denn die Frage ist: Wieviel Zeit nehme ich mir, um mich ernst zu unterhalten oder um mich, mich unterhaltend, ernst zu nehmen. Denn die Einübung in komplexere (literarische, musikalische, bildnerische) Techniken ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich mich auch bei der Beschäftigung mit komplexen Texten, Kompositionen, Bildern unterhalte und nicht für nur ernsthaft ausgebe, was mir Mühe bereitet, und für unterhaltsam, was mir jene Anstrengung erspart, die ja eine kulturelle Leistung ist. Sie aber kostet Zeit.

Denn wer ernsthaft unterhalten sein will von Literatur und Theater, Kunst, Musik und Film muss vor allem neugierig sein bei ihrer Entdeckung, muss sich anstrengen bei ihrer Aneignung und Geduld haben bei ihrer Durchdringung, muss schließlich Phantasie entwickeln bei ihrer Anwendung. All dies kostet vor allem eines: nämlich Zeit. Und Zeit zu haben ist heutzutage der Luxus…Aus Heinz Ludwig Arnold, Luxus, in: Lesen Sie auch nie? – Tintenfass Nr.26, Diogenes Verlag 2000

.

.

.

.

.

Wort-Bilder von Otto Taufkirch

.

Worte

worte

manchmal fliegen die worte im

wind und sie bleiben auf den

felsen hängen nur ein narr ver-

sucht sie in den sand zu schreiben

nur ein narr versucht sie einzu-

fangen wie einen fisch in das

netz zu sperren manchmal

ist die erinnerung so tot wie die

felsenschrift die der wind ge-

schnitten hat so tot wie die

balken am strand so tausendfach

tot wie ein wasser im glas das zu

leben anfängt ohne worte ohne

wind ohne fisch und ohne netz

.

Neubeginn

neubeginn

der tag verfiel dem ypsilon

im östlichen himmel und ich

bin ohne wehmut ich habe

es abgestritten dass ich gelebt

geliebt habe des messers schneide

im meer blitzt mit den sternen

ich habe es abgestritten dass

schon tage vorher waren

schon vorher Tage waren ich

erinnere keine stunde ich

beginne neu und ohne trauer da

es im osten zu leuchten beginnt

.

.

______________________________

Geb. 1942; Maler, Zeichner und Lyriker; zahlreiche Ausstellungen in Deutschland, Italien, Frankreich und Portugal; diverse Lyrik-Publikationen; lebt in Lauf/D

.

.

Schach in der Foto-Kunst (10)

Schach in der Foto-Kunst (8)

Maria Kania

______________________________

Maria Kania

Maria Kania

Geb.1982 in Polen, seit 2001 in Deutschland; Jura-Studentin in Bonn; seit einigen Jahren Hobby-Fotografie

Schach in der Foto-Kunst (6)

Kelvyn Ornette sol Marte

.

.

______________________________

Kelvyn Marte

Kelvyn Marte

Geb.1988, aufgewachsen in Innsbruck und Zirl/A; Lehre als EDV-Techniker; seit 2008 an der Prager Fotoschule/Österreich

Schach in der Foto-Kunst (5)

.

Bojan Nikolow

.

.

Bojan Nikolow

Geb. 1966, fotografiert seit zwölf Jahren, lebt als Physiker in Wien

.

___________________________________

Das Glarean Magazin sucht noch einen schachlich informierten und schreibfreudigen (Hobby-)Redakteur, der für unsere Schach-Rubrik 1x wöchentlich ein wenig über internationale Schach-Ereignisse, -Events, -Turnier etc. berichtet bzw. sie kommentiert. Auch ab und zu eine Buch- oder CD-Rezension wäre angesagt.

Kleine Spesen-Entschädigungen sind garantiert. – Interesse?

Dann erwarten wir gerne eine entspr. Mail an die Glarean-Redaktion:

glarean.verlag(ät)gmail.com

Schach in der Foto-Kunst (4)

.

Florian Beiler

.

.

____________________

Florian Beiler

Florian Beiler

Geb. 1989, aufgewachsen in Moosburg a.d. Isar/D; Ausbildung zum Industriemechaniker; seit 2007 Fotografie mit den Schwerpunkten Sport- und Portrait-Aufnahmen

Schach in der Foto-Kunst (3)

.

Thomas Helbig

.

.

____________________

Thomas Helbig

Thomas Helbig

Geb. 1982, aufgewachsen in Gera/D; seit 2002 Studium der Mechatronik; Hobby-Fotograf seit fast 20 Jahren ohne besondere thematische Schwerpunkte; lebt in Ilmenau/D

Schach in der Foto-Kunst (2)

.

Matthias Kemmerer

.

.

____________________

Matthias Kemmerer

Matthias Kemmerer

Geb.1990, Gymnasiast in Elsenfeld/D

.

.

.

.

Schach in der Foto-Kunst (1)

.

Thomas Bölke

.

.

____________________

Thomas Bölke

Thomas Bölke

Geb.1976, aufgewachsen in Volkmarsen/D; Studium der Biologie, einige Jahre im Naturschutzsektor tätig; seit 2007 Fotografie mit Schwerpunkten im kreativ-künstlerischen und biologischen Sektor; arbeitet heute als Fotograf und freier Redakteur.

Preisfrage 2008 der Jungen Akademie Berlin

.

«Welchen Raum braucht das Denken?»

Noch bis zum diesjährigen 31. Dezember richtet Die Junge Akademie Berlin ihre «Preisfrage 2008» an die intellektuelle und akademische Öffentlichkeit: «Welchen Raum braucht das Denken?» Die Intention ihrer jährlichen sog. Preisfrage wird dabei von der Akademie so umschrieben:

Noch bis zum diesjährigen 31. Dezember richtet Die Junge Akademie Berlin ihre «Preisfrage 2008» an die intellektuelle und akademische Öffentlichkeit: «Welchen Raum braucht das Denken?» Die Intention ihrer jährlichen sog. Preisfrage wird dabei von der Akademie so umschrieben:

«Akademische Preisfragen sind Kinder der Aufklärung. Keine Akademie, die etwas auf sich hielt, versäumte es im 18. Jahrhundert, einem gebildeten Publikum Fragen der Zeit zu stellen, um mit den Antworten dasselbe gebildete Publikum zu belehren und gelegentlich auch zu amüsieren. Im 19. Jahrhundert beteiligten sich die organisierte öffentliche Meinung und die Industrie am Fragenstellen, das sich mehr und mehr wissenschaftlich gebärdete.

Im 20. Jahrhundert ist das öffentliche akademische Fragenstellen mehr und mehr aus der Mode geraten. Die Junge Akademie möchte nicht an eine Tradition anknüpfen. Dazu fühlt sie sich nicht berufen, und dafür fehlt ihr auch der Glaube daran, dass heute noch durch Preisaufgaben die wissenschaftliche Erkenntnis gefördert werden könnte. Aber Die Junge Akademie ist neugierig. Sie will versuchen, den viel beschworenen und in ihrem Gründungsstatut als Aufgabe verankerten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auf eine neue alte Weise anzufachen. Einmal im Jahr, mit einer Preisfrage.

Teilnehmen kann jeder aus aller Welt, mit Ausnahme von Mitgliedern der Jungen Akademie. Die Beiträge dürfen allerdings weder veröffentlicht noch ausgestellt worden sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Antworten, die den Antwortenden angemessen erscheinen: ein Experiment, eine wissenschaftliche Abhandlung, ein Essay, ein Gedicht, ein naturwissenschaftliches Paper, eine Erzählung, jeweils kürzer als 30.000 Anschläge und in deutscher Sprache. Oder aber eine Komposition, ein Bild, eine Fotografie, ein Video, eine Installation, eine Skulptur. Mischungen aller Art sind willkommen…»

Die weiteren Details der Ausschreibung, die mit total 10’000 Euro dotiert ist, finden sich hier.

Das Zitat der Woche

.

Das Kunstwerk im Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit

Walter Benjamin

.

Die ältesten Kunstwerke sind, wie wir wissen, im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst eines magischen, dann eines religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, daß diese auratische Daseinsweise des Kunstwerks niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst. Mit anderen Worten: Der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert hatte. Diese mag so vermittelt sein sie will, sie ist auch noch in den profansten Formen des Schönheitsdienstes als säkularisiertes Ritual erkennbar. Der profane Schönheitsdienst, der sich mit der Renaissance herausbildet, um für drei Jahrhunderte in Geltung zu bleiben, läßt nach Ablauf dieser Frist bei der ersten schweren Erschütterung, von der er betroffen wurde, jene Fundamente deutlich erkennen. Als nämlich mit dem Aufkommen des ersten wirklich revolutionären Reproduktionsmittels, der Photographie (gleichzeitig mit dem Anbruch des Sozialismus), die Kunst das Nahen der Krise spürte, die nach weiteren hundert Jahren unverkennbar geworden ist, reagierte sie mit der Lehre vom l’art pour l’art, die eine Theologie der Kunst ist. Aus ihr ist dann weiterhin geradezu eine negative Theologie in Gestalt der Idee einer «reinen» Kunst hervorgegangen, die nicht nur jede soziale Funktion, sondern auch jede Bestimmung durch einen gegenständlichen Vorwurf ablehnt. (In der Dichtung hat Mallarmé als erster diesen Standort erreicht.)

Diese Zusammenhänge zu ihrem Recht kommen zu lassen, ist unerläßlich für eine Betrachtung, die es mit dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu tun hat. Denn sie bereiten die Erkenntnis, die hier entscheidend ist, vor: die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes emanzipiert dieses zum erstenmal in der Weltgeschichte von seinem parasitären Dasein am Ritual. Das reproduzierte Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerkes. Von der photographischen Platte zum Beispiel ist eine Vielheit von Abzügen möglich; die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn. In dem Augenblick aber, da der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion versagt, hat sich auch die gesamte Funktion der Kunst umgewälzt. An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik.

(Aus: Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp Verlag 1955)

Urs Widmer / Valentin Lustig

.

Im Anfang war das Bild – oder

«Valentin Lustigs Pilgerreise»

Walter Eigenmann

.

Das Buch «Valentin Lustigs Pilgerreise» handelt von Bildern – des Malers Valentin Lustig. Und von den Bildern dieser Bilder – des Autors Urs Widmer. So weit, so schwierig. Aber jetzt kommt’s: Es sind da noch die Bilder der Bilder der Bilder – von uns, der Seher-/Leserschaft.

Das Buch «Valentin Lustigs Pilgerreise» handelt von Bildern – des Malers Valentin Lustig. Und von den Bildern dieser Bilder – des Autors Urs Widmer. So weit, so schwierig. Aber jetzt kommt’s: Es sind da noch die Bilder der Bilder der Bilder – von uns, der Seher-/Leserschaft.

Hmm, nochmals von vorne: Also, es gibt den 33-jährigen, im rumänischen Klausenburg geborenen, seit 25 Jahren in Zürich lebenden Maler Valentin Lustig. Und den 70-jährigen Basler, auch in Zürich wohnenden Schriftsteller Urs Widmer – und der Diogenes Verlag meint (zuhinterst, also zuvorderst): Die beiden «haben sich als Seelenverwandte entdeckt, ein künstlerischer Dialog hat sich entsponnen», daraus sei nun ein raffiniert komponiertes Gesamtkunstwerk entstanden. Diese Bemerkung stimmt – ist aber eine leere Werbe-Sprechblase. Es hilft also nichts: man muss noch weiter, mindestens bis zum Buch-Titel zurück, um anzufangen – nämlich: «Urs Widmer: Valentin Lustigs Pilgerreise – Bericht eines Spaziergangs durch 33 seiner Gemälde – Mit Briefen des Malers an den Verfasser». Ja, so packt der Rahmen diese Galerie richtig, und nun kann man auch das allererste Bild aufrufen. Man betrachte es gut, denn es beinhaltet das ganze Buch und heißt «Vier lachende Knaben»:

Und dann hat, nach dem Maler, der wohl seit Jahren bild-gewaltigste Texter der Schweiz seinen ersten Auftritt – und weit holt er schon zu Beginn aus, den Maler ein, und den Betrachter hinein:

«Weißt du denn nicht, dass der Erdenkreis von Toten bevölkert ist? Den Verstorbenen alter und auch junger Zeiten? So sieben Milliarden Schatten dürften sie inzwischen sein, die Toten aller Zeiten, vom allerersten homo sapiens an, der keine vierzehn Jahr alt und eine Frau war, die nach der Geburt des dritten Menschen unserer Art starb, bis hin zu deinem Freund, der gestern verschied. Inzwischen leben mehr Menschen auf der Erde, als jemals auf ihr gestorben sind. Obwohl wir uns immer noch umbringen und auch die Viren ihr letztes Wort noch nicht gesprochen haben. – Die Toten gehen so, wie sie im Augenblick ihres Todes waren. Schwarz und nackt im Fall der ersten Gestorbenen, oder eben im Pyjama, mit einem eingeschlagenen Schädel, ohne Beine, bleich, im Gehrock, mit einer Schiebermütze auf dem Kopf, einem Stahlhelm. Wir sehen die Seelen nicht, die Aufmerksameren unter uns spüren sie zuweilen, vor allem, wenn wir durch eine hindurchgehen, die nicht ausweichen kann oder will. Wozu auch? Wir frösteln und haben einen Widerstand gespürt, so etwas wie dicke Luft.»

Solchermaßen die Route dieser Reise von Lustig und Widmer abgesteckt erhalten, pilgert man nun als Leser los, 140 Seiten lang, an beiden Händen geführt von zwei Ver-rückten, die einen schnurstracks, oder auch auf Umwegen, in die Hölle reißen, zuweilen in den Himmel heben. Gott bewahre, langweilig sind die zwei Autoren wirklich nicht, sie unterhalten auf Teufel komm raus.

«Unterhalten»? Wieder ein falscher Ansatz. Gewiss, der Wortwitz, auch der makabre oder ironische, und die skurrile Wendung, überhaupt das amüsierte Augenzwinkern angesichts der Welt, wie sie auch sein könnte, ist bekanntlich längst eines der zahllosen Wahrzeichen Widmerschen Schreibens – und der Former-Färber Lustig ist keinen Deut besser, womöglich noch kurzweiliger und abenteuerlicher, so als Malender. Es macht tollsten Lese-Spaß, dieses Buch durchzublättern – in einem Tollhaus zu «spazieren». Man lehnt sich angeregt zurück, vergleicht schmunzelnd Text mit Bild, durchmisst vergnügt exotische Fantasy-Welten und -Weiten bis zur Chinesischen Mauer hinauf, freut sich am schier wortgewaltsamen Fabulieren des Schreibers und an den surreal-komischen Kompositionen des Malers – einfach hübsch alles, und auch so, in dieser originellen Zwei- und Bildsamkeit, noch nicht oft gesehen.

Aber da ist noch eine andere Ebene. Denn, so Widmer:

«Im Anfang war das Bild. Fürs erste Bild kommt auch der beste Maler heute zu spät. Weil das so ist, wollen die Maler wenigstens das letzte Bild haben. Das ist verständlich. Wozu malten sie sonst. Die Schöpfung war nach sechs Tagen Arbeit ein prachtvolles Gemälde geworden, das sein Schöpfer am siebenten Tag mit Wohlgefallen ansah. Später sah er das, was er da getan hatte, eher als eine Art Testament, ein Vermächtnis, als einen Entwurf für etwas, was ihm später noch viel besser gelingen sollte. Aber er machte sich dann kein zweites Mal an die Arbeit, jene sechs Tage hatten ihn ausgelaugt. […] Die Arbeit Gottes fertigmachen, einer muss es einmal tun. Schönheit schaffen, Entsetzen. So viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr dafür. Nirgendwo tanzt es sich schöner als auf der heißen Herdplatte. Keinen Augenblick halten die Tanzenden inne.»

Es ist diese spirituelle, um nicht zu sagen religiöse Einkehr von Bild und Text bei «Gott und der Welt und bei allen Zeiten», die aus jeder Seite des Bandes spricht. Allerdings nicht die stille, kontemplative, quasi versöhnliche Mantra-Einkehr, sondern eine des Nervösen, des Sprunghaften, des freischwebenden Assoziierens – jene, welche die beiden Autoren in ihrem Buch zuweilen als «Insomnia» bezeichnen. Widmer und Lustig kehren ein bei Kopernikus und bei Bart Simpson, in Hiroshima und in Zürich, zu Michelangelos David und zu den Pagoden Macaos, um endlich über Hamlet und dem Global Warming oder auch über Max Bill und dem Spitzschnabelerpel bei der Madonna in Manhattan und der Tante Hoka in der Badewanne (voller Getier) zu landen. Auf Schritt und Tritt wird der Leser, welcher der dritte Pilger ist, an Abgründe gezerrt, doch nicht hinuntergestoßen. Und hinters Licht geführt, auf dass er besser sehe. Und Widmer schreibt und schreibt und schreibt – und keinen Augenblick geschwätzig, sondern unangestrengt konzentriert, falls das geht, und bis in den Mikrokosmos der Wort-Wort-Beziehung hinein auskomponiert: «…Der irische Philosoph de Selby (derselbe, der…)»

Wer diesem Urs Widmer beim Schreiben zuhört, kann Musik sehen – eine Art Widmer-Sound. Mir ist kein Schweizer Schriftsteller bekannt, der solche Ungeheuer von Gemälde ertönen lassen kann wie dieser zurecht vielfach ausgezeichnete Basler Dichter mit dem zwielichten Blick und dem klaffenden Haar. Diesem Autor scheint keine Erfahrungswelt verschlossen, und kein Gebiet des Erlebens, das sich nicht zumindest andeutungsweise mit Sprache fassen ließe. Der Widmersche Wörter- und Sätze-Kosmos mag (Literatur-verhältnismäßig) einfach sein, aber seine Bedeutungs-Weiten sind der schiere Zauber. Er und sein Brief-Freund Valentin beschreiten – mal absurd, mal zum Lachen, mal zum Leerschlucken, mal auch bloß interessant – einen Pilger-Weg, dessen 33 Stationen nur einen Nachteil haben: dass es nicht 66 oder 99 sind. Denn diesem Paar könnte man noch tagelang beim Kunstmachen zuschauen. Auch wenn schon zutrifft, wie’s Seite 102 heißt: «Das Eigentliche bleibt immer ungemalt. Ungeschrieben auch, übrigens.»

Wer diesem Urs Widmer beim Schreiben zuhört, kann Musik sehen – eine Art Widmer-Sound. Mir ist kein Schweizer Schriftsteller bekannt, der solche Ungeheuer von Gemälde ertönen lassen kann wie dieser zurecht vielfach ausgezeichnete Basler Dichter mit dem zwielichten Blick und dem klaffenden Haar. Diesem Autor scheint keine Erfahrungswelt verschlossen, und kein Gebiet des Erlebens, das sich nicht zumindest andeutungsweise mit Sprache fassen ließe. Der Widmersche Wörter- und Sätze-Kosmos mag (Literatur-verhältnismäßig) einfach sein, aber seine Bedeutungs-Weiten sind der schiere Zauber. Er und sein Brief-Freund Valentin beschreiten – mal absurd, mal zum Lachen, mal zum Leerschlucken, mal auch bloß interessant – einen Pilger-Weg, dessen 33 Stationen nur einen Nachteil haben: dass es nicht 66 oder 99 sind. Denn diesem Paar könnte man noch tagelang beim Kunstmachen zuschauen. Auch wenn schon zutrifft, wie’s Seite 102 heißt: «Das Eigentliche bleibt immer ungemalt. Ungeschrieben auch, übrigens.»

Urs Widmer&Valentin Lustig: Valentin Lustigs Pilgerreise, Bericht eines Spaziergangs durch 33 seiner Gemälde, Mit Briefen des Malers an den Verfasser, Diogenes Verlag, 140 Seiten, ISBN 978-3257066340

.

.

.

.

.

Über eine kreative Befindlichkeit

.

Des Künstlers Seele

Joanna Lisiak

.

An Vernissagen von Galerien würde man ihm mit großer Wahrscheinlichkeit begegnen, denn gewissermaßen ist es seine Pflicht, an solcherlei Anlässen zu erscheinen. Diese Feierlichkeiten – eher von politischer und banaler denn ästhetisch-philosophischer Natur. Er ist also zugegen, hat seine Atelierumgebung verlassen, hat seine übliche Arbeitsgarderobe gegen eine andere getauscht. Er fühlt sich möglicherweise unwohl, ist irritiert ob der vermeintlich interessierten Kreise, die durch seltsam gesponnene Netze ihre Wege zu diesem Abend gefunden haben. Der Künstler inmitten derer, die wahrscheinlich nie hungern, und welche mehr Faible als aufrichtiges Kunstverständnis auszeichnet.

Er steht wahrhaftig da, und doch entfernt. Potentiell steht er Red und Antwort, und wer etwas später ins leise Glasklirren und Parfümgewölk kommt, der wird den Protagonisten des Abends möglicherweise lange suchen. Denn sehr oft ist es der kleine Unscheinbare, der den Spieß umgedreht hat und selber in eine Beobachterrolle geschlüpft ist. Man erkennt ihn weniger am stolzen Gang oder am Posieren als an dem auf den zweiten Blick Erkennbaren; oft erst im Vergleich zu den aufgetakelten und angeblichen Schöngeistern fällt sein schlichtes Schuhwerk auf, das eher schlecht gebügelte Hemd, der subtil eingestickte Markenname auf der linken Brusttasche abwesend. So pedantisch Künstler, die mir bisher begegnet sind, sein können, die Übergenauigkeit bezieht sich auf ihr Werk und Tun, nicht auf ihr Aussehen. Im Gesicht ein verschlagen-leuchtendes Augenpaar, das etwas Verschmitztes ausstrahlt und einen kindlichen Geist erahnen lässt.

Wenn ich von einem Künstler spreche, meine ich aber keineswegs Äußerlichkeiten, die für alle gleichermaßen da sind, für die Schauenden und Sehenden. Das Visuelle, wie die Sinne überhaupt, sind in ihrer potentiell jederzeit entflammbaren Art naiv demokratisch, stehen unvoreingenommen zur Verfügung auch für Ignoranten und Fanatiker. Nur die Erkenntnissuchenden nehmen die scheinbare Oberfläche als Schlösser und Türen wahr, die lohnen und leise fordern geknackt, geöffnet zu werden. Wenn ich vom Künstler spreche, dann spreche ich auch nicht vom Werk und jenen Spiegelungen und Reflexionen, die vom Macher kommen. Mit Künstler meine ich die Künstlerseele.

Die Künstlerseele ist es, die einen Künstler zu einem Künstler macht. Es ist nicht das artistische Werk, nicht das Nochnichtdagewesene, weder das Provokative noch das historisch, handwerklich gut Umgesetzte. Eine Künstlerseele ist auch nicht messbar an Qualitätsbarometern. Selbst das Genie seines Genres gewährleistet keine Garantie. Am wenigsten meine ich mit dem Begriff das Künstlerklischee des verschrobenen Menschenbildes. Oder jenen erfolgsverwöhnten Mann, der sich geschickt im Netzwerk der Galeristen, Mäzene und Agenten bewegt, sich ihrem Vermittlungsspieltreiben opfert und dies mit keiner Faser seines Gemüts bezahlt, was ihn für mich verdächtig macht.

Zweifelsohne kann eine Künstlerseele auch einen Sieggekrönten beleben, und sie tut es immer wieder. Aber die Faktoren, die für Aufstieg und Durchbruch stehen, lassen sie jedenfalls unberührt. Einzig aus sich heraus soll sie tun oder unterlassen, triumphieren oder scheitern. Eine Künstlerseele ist eine Seele, die nicht fordert und nicht muss. Sie darf sich in ihrem Ausdruck, sei er nun elegant und tiefsinnig oder dahingeschmiert und von willkürlicher Anrührung, austoben. Potentiell darf sie immer inaktiv bleiben. Es genügt, wenn sich ihr monologischer Dialog im Innern abspielt, wenn sie ans Außerhalb anspruchslos Größe zeigen kann. Wenn sie in jenem richtigen Moment versteht, wo es um das Wahre geht, ohne das pro-aktive Zutun. Das Schaffende und Erschaffte also außer Acht. Sie begreift ihr Sein mit dem Verzicht auf schmückende Attribute oder Werte, denn sie ist genügende Tatsache.

Es ist also nicht das Tun und nicht das Resultat, das ihre Existenz stützt. Eine Künstlerseele benötigt kein Leid oder eine Zäsur, um ans Ziel zu gelangen. Sie kennt das Ziel nicht. Auch muss sie nicht viel erlebt haben an Welt. Eine Künstlerseele als solche ist roh und bereits ausgewachsen. Sie ist nicht von unendlicher Auswucherung. Dazu ist sie zu sehr mittiger Stillstand. Sie hat kein Geschlecht und kein Alter. Einzig ist sie. Das Sein als Matrix.

Die Künstlerseele nämlich ist im Sein bereits entfaltet. Ob sie glücklich oder betrübt gefärbt ist, hängt vom «Träger» ab oder vom Zufall der Tageszeit. Dass es von diesem An-Sich-Sein Abervarianten und -versionen gibt, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen. Dass man von ihr weniger spricht als vom Künstler, gründet vielleicht in unserer Vorstellung, Sachen wie Personen dingbar, fassbar machen zu wollen. Auf einen Künstler kann man mit dem Finger zeigen. Gegen ein Gemälde ein Wortreich erbauen. Aber selbst die akkurateste Wahl der Worte und Hintergründe ist in ihrer Form physischer als die Vorstellung davon, was die Künstlerseele ist: körperlos.

Ohne Seele keine Künstler. Aber viele Werke muten seelenlos an. Das Werk also ist es nicht, an welchem wir eine solche Seele erkennen. Dem Mann mit dem leicht unbekümmerten Gesicht – der in der Galerie seinen potentiellen Kunden, für die er weder lebt, aber vielleicht von ihnen, gegenüber steht – man wird es ihm nicht ansehen, ob er sie nun hat oder nicht. Dieser gelobte Künstler, der in der Ausstellung so nah ist, als lebe er just in derselben an Widerspruch und Kompromiss reichen Welt.

Vielleicht trösten wir uns ein Stück damit, dass er ja da ist und es ihn sichtlich nicht «besser erwischt» hat als unsereinen, Besserbetuchten, die uns zynisch Brötchenverdiener nennen und uns manchmal, in einem Anflug von Ausbruch, aberwitzig kleiden wie gerade jetzt, uns in sog. Künstlerkreise mischen, das Sektglas läßig in der Hand, eine entrückte Aufgeregtheit im Blick, als wäre man gerade verliebt, und die von einer lokalen Zeitungsreporterin versehentlich um ein Interview gebeten werden. Zunächst beschämt, erleben wir sogleich ein Gefühl von Anerkennung. Und das Paradoxe der Situation und die Phantasie lassen es zu, dass wir uns hinleiten zu diesem romantischen Bild, auf dem Land, in einer malerischen Scheune, wie wir aus einem Stück roher Marmormasse die für unser erfahrenes Auge schon erkennbare Form meisseln. In dem Moment haben wir gegenüber den anderen kostümierten Gästen gesiegt und verloren in dem Moment, wo sich unser Blick mit dem wahren Künstler trifft.

Aber nicht nur auf Vernissagen trifft man Trittbrettfahrer an. Sie verstecken sich in durchgestylten Bürogebäuden, sie tauchen als spruchreife Ausreden auf, wenn der durch Gänge schlurfende Buchhalter weder einen Satz auf die Reihe kriegt noch über Zahlenflair verfügt, aber mit dem Künstler-Stempel eine ihn fast friedlich anmutende Aura von Akzeptanz umgibt. Oder der Chef, der es schlichtweg nicht im Griff hat, pünktlich den Lohn seiner Untertanen zu bezahlen, weil er sich selber für einen unantastbaren und unerreichbaren Künstler hält. Und er diese Nachricht mit einst gelerntem Marketingflair zur Legende macht, bis er selber wirklich daran glaubt und auf dieser Grundlage seine Marotten züchtet. Das Klischee Künstler, das zum Manierismus verkommt.

Dieses ehrfürchtige Wort «Künstler» ist ein Phänomen, das sich ausbreitet, ist es einmal verlautbart, bis hin zu den Kreisen, in denen tatsächlich von Kunst die Rede ist. Dass dem auf dem Begriff als Sprungbrett abgehobenen Möchtegern-Künstler keine Beweise abverlangt werden, spricht für die Tatsache, dass ein Künstler auch der sein kann, der keine Werke schafft. Und auch jener, der aus reiner Disziplin unter einer Art Käseglocke Form nach Form erzeugt. Der Ausdruck als Wiederholung eines Glücksmoments, das mit jenem Moment bereits entschwand. Kunst indes hat keine Grenzen. Und nicht weniger als im Angesicht einer erschaffenden Kontinuität, die im Dialog mit dem Außerhalb steht, kommen mir die größten Zweifel, ob es sich nicht lediglich um Produktion und Kontaktpunkt, gepaart mit dem fahrläßigen Umgang mit der Figur Künstler, handelt. Der Wahn, der in einer Künstlerseele innewohnt, kann manchmal und oft vor lauter Wollen nicht mehr.

Dem Künstler an der Vernissage sind solche Überlegungen möglicherweise zu anstrengend. Zu sehr nimmt ihn seine Künstlerseele in ihren Gehorsam. Sie verlangt nichts, denn sie ist in ihrem So-Sein gefangen. Sie kann nichts dafür und ist somit nicht schuldig und unschuldig. Erst, wenn der Macher ausbricht und sich in Künstler-Nichtseelen mischt, nimmt die ansonsten leichte Sache einen Weg des Widerstandes. Der Künstler als Seelenzustand – Ruhe in sich gepolt. Zahlreiche Künstler, die ihre Vehikel nicht finden, um sich durchs Werk erkennbar zu machen. Außerdem Künstler, die durch allzu glatte Umstände im Gesellschaftsrad eine Funktion fanden und davon nicht loskommen, so dass ihre nie alternde Künstlerseele einem kümmerlichen Dasein frönt. Verkannte Künstler und Künstler, die nicht wissen, dass sie Künstler sind…

Auf der anderen Seite die gellenden Künstler, clever und produktiv – die Negativform vom verkanntem Künstler? Ein für mein Empfinden wirklich wahrer Künstler, der Werk und Schaffen nicht aktiv auslebt, sagte mir, dass er einen anderen, in seinen Augen wahren Künstler bewundere dafür, dass jener nichts weiter benötige als fast nichts zu tun und dieses Fast-nichts mit niemandem zu teilen brauche und dabei eine neutrale Zufriedenheit lebe. Das imponiere ihm – und während er sich seine Pfeife stopfte, sagte er zu mir: «Ist das nicht wunderbar? Ich wäre so glücklich, wenn ich schon dort wäre». Vielleicht lag es an seinem zerbrechlichen Tonfall und seinem tief sitzenden Verständnis, die mir in jenem Moment die leise Anerkennung weckte, als wäre mein Bekannter da gerade oder überhaupt nicht weniger als eben ein Künstler-Seelenverwandter. Jemand, der nie den Anspruch haben würde, das Wort «Künstler» für sich zu beanspruchen, weil es zum einen seine Bescheidenheit und Demut nicht zuließen und zum anderen, weil er das Wort «Künstler» zu sehr im entwürdigten Status sieht.

Leicht kommen einem die Worte «Künstler» – ggf. noch mit dem Anhängsel «halt», das vorflunkert wirklich zu wissen, worum es da gehe – über die Lippen. Worte und Tugenden wie «Ehrfurcht», «Übermenschliches», «Sosein» wirken auf der Zunge plump und pathetisch. Vielleicht deswegen spreche ich lieber von der Künstlerseele. Ich wage zu behaupten, ich hätte es damals gespürt in jenem beinah flüchtigen Moment, als seine eigene über die andere Seele sprach. Als es um das Irgendwo und Irgendwen ging, um das Fast Nichts im Nicht-Dialog mit Niemand. Da war es. Zwischen seinen Worten: wahre Größe spürbar. Überwältigung schwang mit, die mir die Sprache verschlug und mich augenblicklich klein fühlen ließ. Es war ein nicht zu beweisender Beweis, dass auf einmal beide zugegen waren. Oder etwas. Ein kurzes Anleuchten auf ein Dasein fern physischer Grenzen. Künstlerseelen.

Denn es gibt sie wirklich. Und vielleicht ist die Achtung vor dieser nicht in Worten zu fassenden Tatsache ein kleines Verbindungsglied, das filigrane Brücken schlägt zu diesen auf wunderbar geheimnisvolle Weise verborgenen Künstlerseelen. ♦

_______________________

Joanna Lisiak

Joanna Lisiak

Geb. 1971 in Polen, Lyrik- und Prosa-Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften, Dokumentarfilme und Hörspiele, Radio-Moderation, Mitglied des PEN, Jazz-Sängerin, lebt in Nürensdorf/CH

.

.

.

.

.

.

.

Monika Bargmann

Monika Bargmann

2 comments