Das Zitat der Woche

.

Über die Musik als Glücksverstärker

Nicolai Petrat

.

Diese Behauptung wirkt auf den ersten Blick etwas banal, lohnt aber die genauere Reflexion, insbesondere dann, wenn es darum geht, weitere Hintergründe zur Entstehung von Glücksgefühlen zu recherchieren. Beginnen wir zunächst weit vorn, bei unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung. Denkbar ist nämlich, dass Glücksmomente schon seit langer Zeit durch die Beschäftigung mit Musikalischem im weiteren Sinne erzeugt werden. Der britische Rockmusiker Sting geht davon aus, dass die allerersten von Menschen gesungenen Lieder dem Ausdruck von Freude dienten.

Heute kennt es jeder: Wenn wir «unser» positiv gestimmtes Lieblingsstück hören, sind wir nicht nur besser gelaunt, wir sind gleich fröhlicher und fühlen uns dynamischer. Dahinter stecken bestimmte neurologisch ablaufende Prozesse. Tatsächlich hängen das Erleben von Musik und die Bildung von Glücksgefühlen neurophysiologisch eng zusammen.

Neurowissenschaftler können es z.B. daran erkennen, wenn auf Gehirnscans beim Musikhören gerade Bereiche des Belohnungssystems, vor allem im limbischen System, gewissermaßen «aufleuchten», dort also verstärkte Aktivität zu erkennen ist.Was aber passiert, bevor akustische Nervenimpulse das limbische System erreichen? Grundlegende neuronale Aktivitäten, die im weiteren Sinne etwas mit musikalischer Wahrnehmungsverarbeitung zu tun haben, beginnen bereits im Hirnstamm, dem ältesten Teil unseres Gehirns. Vor allem rhythmische Anteile werden schon dort registriert, zwar nicht bewusst, aber so intensiv, dass sie früh auf von der Evolution festgelegte Schaltkreise unserer Hörbahn geschickt werden. Die an der akustischen Wahrnehmungsverarbeitung beteiligten Neuronenverbände sind von Natur aus darauf angelegt, bereits auf ersten Stationen der Hörbahn Regelmäßigkeiten und Ordnungen zu erkennen. Hier werden frühzeitig laute Reize, dumpfe, tiefe sowie dissonante Klänge registriert. Diese signalisieren den übrigen Arealen im Gehirn mögliche Gefahren und treiben den Herzschlag, Blutdruck und die Atemfrequenz in die Höhe, verändern die Muskelspannung. Dies führt zu Impulsen für Abwehr- und Fluchtreaktionen. Umgekehrt wirken langsame und regelmäßige Rhythmen beruhigend. Unser Gehirn interpretiert sie als Anzeichen für ungefährliche Situationen. Wir spüren dies als ein besonderes Wohlgefühl. Je nach Art der Musik werden unterschiedliche Hormone abgegeben: Adrenalin bei schneller und aggressiver Musik, Noradrenalin bei sanften und ruhigen Klängen. Letztere können sogar die Ausschüttung von Stresshormonen verringern. Der Nucleus accumbens wird aktiviert. Umgekehrt wird der sogenannte «Mandelkern» im Limbischen System, der insbesondere bei Stress aktiv ist, regelrecht abgeschaltet, wenn wir etwas Angenehmes empfinden, beispielsweise unsere Lieblingsmusik hören. Es entsteht Freude, unser Glücksempfinden wird stimuliert, eventuelle Ängste verschwinden zumindest vorübergehend. […]

Nicolai Petrat

Musik erfordert eine Wahrnehmungskunst, die auf die Verarbeitung des Moments angewiesen ist. Trotz der immensen Vielfalt an zu verarbeitenden Informationen geht unser Gehirn hier sehr effektiv an die Arbeit, einerseits durch besondere Mechanismen der Wahrnehmungsverarbeitung,andererseits dadurch, dass es dabei recht zuversichtlich, ja optimistisch vorgeht. Denn «die Natur“ hat unser Gehirn auch im Hinblick auf die Musikverarbeitung mit einer Art «Belohnungsspirale» ausgestattet. Auch für unser Musikgehirn gilt: Umso besser die Neuronenverbände und neuronalen Netzwerke zusammenarbeiten, desto lern- und leistungsfähiger wird unser Gehirn. Im besten Fall geraten die Verarbeitungsprozesse in eine intern organisierte Belohnungsspirale.

Das Besondere: Sobald Neurotransmitter wie Dopamin, Noradrenalin, Serotonin oder Endorphine mit ins Spiel kommen, werden umfangreichere musikspezifische Netzwerke aktiviert, manche werden erweitert, manche sogar neu gebildet. Ohne Transmitter kann unser Gehirn keine Informationen verarbeiten, auch keine musikalischen. Ohne sie ist eine Kommunikation im Gehirn nicht möglich. Sie sind wesentlich daran beteiligt, unsere funktionelle neuronale Architektur aufzubauen, in Gang zu setzen, optimal zu aktivieren. Durch sie wird der Aktionsradius erweitert, es werden auch weiter entfernte Areale aktiviert. Diese sorgen dafür, dass wir uns besser konzentrieren können und motivierter, zuversichtlich sind, ein gesetztes Ziel zu erreichen. Durch Neurotransmitter werden wir leistungsfähiger, flexibler, kreativer. Im besten Fall aktiviert das Gehirn das Belohnungszentrum, macht weitere Energie frei. Wir empfinden ein Glücksgefühl. Es wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der unser Gehirn auf Hochtouren bringt.

Gerade im Hinblick auf musikspezifische Verarbeitungsprozesse ist unser Gehirn stets auf der Suche nach positiven Zusammenhängen, gerät geradezu in Euphorie, wenn es hier etwas Positives registriert. Erst wenn die Belohnungsspirale angesprungen ist, können wir dorthin kommen, wo das Künstlerische beginnt. Besondere Fähigkeiten werden freigesetzt, auch künstlerische. Das gilt nicht nur für das Musikhören, sondern auch für das Instrumentalspiel. Es wird musikalisch bewegter. Musikalische Energie ist regelrecht herauszuhören. Erst dann erreichen wir die Sphäre, wo wir musikalisch geradezu über uns hinauswachsen. ♦

Aus: Nicolai Petrat: Glückliche Schüler musizieren besser! – Neurodidaktische Perspektiven und Wege zum effektiven Musikmachen, Wißner Verlag – Forum Musikpädagogik (Band 121) 2014, 164 Seiten, ISBN 978-3-89639-934-2

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Musik als einer selbstständigen Kunst

E. T. A. Hoffmann

.

Sollte, wenn von der Musik als einer selbständigen Kunst die Rede ist, nicht immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche, jede Hilfe, jede Beimischung einer andern Kunst (der Poesie) verschmähend, das eigentümliche, nur in ihr zu erkennende Wesen dieser Kunst rein ausspricht? – Sie ist die romantischste aller Künste, beinahe möchte man sagen, allein echt romantisch, denn nur das Unendliche ist ihr Vorwurf. – Orpheus’ Lyra öffnete die Tore des Orkus. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußern Sinnenwelt, die ihn umgibt und in der er alle bestimmten Gefühle zurückläßt, um sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben.

Habt ihr dies eigentümliche Wesen auch wohl nur geahnt, ihr armen Instrumentalkomponisten, die ihr euch mühsam abquältet, bestimmte Empfindungen, ja sogar Begebenheiten darzustellen? – Wie konnte es euch denn nur einfallen, die der Plastik geradezu entgegengesetzte Kunst plastisch zu behandeln? Eure Sonnaufgänge, eure Gewitter, eure Batailles des trois Empereurs usw. waren wohl gewiß gar lächerliche Verirrungen und sind wohlverdienterweise mit gänzlichem Vergessen bestraft.

In dem Gesange, wo die Poesie bestimmte Affekte durch Worte andeutet, wirkt die magische Kraft der Musik wie das wunderbare Elixier der Weisen, von dem etliche Tropfen jeden Trank köstlicher und herrlicher machen. Jede Leidenschaft – Liebe – Haß – Zorn – Verzweiflung etc., wie die Oper sie uns gibt, kleidet die Musik in den Purpurschimmer der Romantik, und selbst das im Leben Empfundene führt uns hinaus aus dem Leben in das Reich des Unendlichen.

So stark ist der Zauber der Musik, und, immer mächtiger werdend, mußte er jede Fessel einer andern Kunst zerreißen.

Gewiß nicht allein in der Erleichterung der Ausdrucksmittel (Vervollkommnung der Instrumente, größere Virtuosität der Spieler), sondern in dem tieferen, innigeren Erkennen des eigentümlichen Wesens der Musik liegt es, daß geniale Komponisten die Instrumentalmusik zu der jetzigen Höhe erhoben. ■

Aus E.T.A. Hoffmann: Beethovens Instrumentalmusik, Aufsatz (1814)

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Die falschen Argumente zur Buchpreisbindung

Wolfgang Böhler

.

Die Diskussionen um die Buchpreisbindung machen vor allem eines erschreckend offensichtlich: Wie innovationsfeindlich, strukturkonservativ und asozial unsere Kulturschaffenden sind. Dass Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik sich durch strukturelles Beharrungsvermögen und den Erhalt unzeitgemässer Privilegien hervortun, kann man ja verstehen. Dass aber die Kulturschaffenden, die sich selber als Speerspitze der gesellschaftlichen Erneuerung und Entdeckerlust definieren, dasselbe tun, ist deprimierend.

Verfolgt man die Diskussionen rund um die Abstimmung vom 11. März, scheinen Buchhändlern und Autoren (in Form des Autorenverbandes AdS und anderer) vor allem zwei Argumente wichtig: Das Buch sei ein Kulturgut und gehöre speziell geschützt. Und kleinere regionale Buchhandlungen seien wichtige kulturelle Begegnungszentren.

Dafür nimmt man unsoziale Strukturen in Kauf: Mit Hilfe der Buchpreisbindung sollen künstlich hochgehaltene Preise für Bestseller im Grunde genommen exklusivere Produktionen und die Buchhandlungen subventionieren. Bestseller sind per se das, was das Gros der Bevölkerung liest. Die breite Masse – das «Volk» – soll also die gehobenen Ansprüche exklusiverer Kulturkonsumenten finanzieren. Das ist nichts anderes als Umverteilung von unten nach oben und würde von den Kulturschaffenden lautstark als Skandal gebrandmarkt, ginge es nicht um ihre eigenen Pfründe.

Die Buchpreisbindung ist aber nicht nur unsozial. Die Sorge um das Buch als Kulturgut und die Existenz lokaler Buchhandlungen zielen an den eigentlichen Problemen vorbei. Das Buch ist kein Kulturgut, es ist einfach ein Stapel zwischen Karton gepapptes Papier. Ein wirklich schützenswertes Kulturgut ist die Fähigkeit zu lesen, sich in abstrakte Gedanken und Geschichten, die mittels Worten weitergegeben werden, zu versenken. Es geht um Kompetenzen, nicht um Dinge.Das Gros der Autoren hat nicht dank dem Verkauf von Büchern ein Einkommen, sondern dank Auftritten und Begegnungen. In Zukunft wird dies noch vermehrt so sein. Dazu braucht es Räume und Infrastrukturen. Es braucht deshalb dezentrale, vielfältige kleine Begegnungstätten, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, dass unsere ländlichen Gebiete und Randregionen als Lebensräume attraktiv bleiben.

Es geht vor allem darum, solche zu bewahren oder zu schaffen – Bibliotheken, Kleintheater, Dorfbeizen mit Theatersälen, Kirchgemeindehäuser, Klublokale von Harmoniemusiken, Chören und Sportvereinen und so weiter. Die Herausforderung ist nicht, auch im Quartier und Dorf Bücher über einen Ladentisch verkaufen zu können, sondern Begegnungen zu ermöglichen und Fachleute auszubilden, die wissen, wie man Programme solcher Begegnungstätten lebendig hält und wirklich breiten Bevölkerungskreisen zugute kommen lässt. Dies gälte es gezielt zu fördern. Die Fixierung auf Papier und Buchhandlungen behindern bloss Strukturwandel im Kulturleben.

Die Erosion der Buchhandlungslandschaft und der Bedeutung des Buches als Medium ist so oder so nicht aufzuhalten. Die wirklichen Herausforderungen sind die gesellschaftliche Kohäsion, die sich in einer kulturellen Vielfalt und Dezentralisierung äussert, und der Erhalt von intellektuellen Kompetenzen in Form von Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben. Kämpfe um tradierte Privilegien verhindern nur die politischen Diskussionen und Prozesse, die dazu in Gang kommen sollten. ♦

Wolfgang Böhler ist Musik-Philosoph und Chefredaktor des Online-Klassik-Magazins «Codex flores», aus dessen Editorial vom 10. Feb. 2012 dieser Beitrag stammt; Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Wert der Illusion

Alexander Moszkowski

.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob das Leben ohne Illusion sonderlich lebenswert wäre; und daran anknüpfend, ob einer Sprache die Aufgabe zufiele, die Zahl der Illusionsworte zu vermindern. Denn zu Hunderten dienen die Fremdworte allerdings der Illusion, der scheinbaren Erhöhung der Lebenswerte. Sie umspielen die Dinge mit einem Glanz, den keiner für echt hält und den doch jeder zu schätzen weiß, wie alles Symbolische, Allegorische, aus der starren Wirklichkeit herausragende. Grau in grau würde die Welt uns anblicken, wenn wir dahin gelangten, von den Dingen den Schein abzustreifen, nur das Echte übrigzubehalten, die »Dinge an sich«, die uns leere Abstraktionen bleiben. Unser Lebensbedürfnis drängt uns dazu, dieses Grau in grau zu vermeiden und in Anschauungen wie in Worten alles zu versuchen, um uns den farbigen Abglanz des Lebens gegenwärtig zu halten.

In jenem Lebensbedürfnis wurzelt alle Kunst, alle Romantik, die von Aposteln der Nüchternheit totgesagt werden kann, ohne jemals zu sterben. Es gibt keinen Nicht-Romantiker, und wenn es einen gäbe, so müßte er seinen Standort an einem Weltpunkt wählen, wohin nicht Licht noch Ton dringt. Wir andern sind Sonnenanbeter, wes Bekenntnis wir sonst sein mögen; im Regenbogen erblicken wir noch etwas anderes als eine prismatische Lichtzerlegung, ein Wald erzählt uns von andern Dingen, als von seinen Kubikmetern Holz, ein Vogellied berührt uns nicht nur mit soundsoviel Schallschwingungen in der Zeiteinheit.

Kein Zufall, daß das Illusionswort in allem, was schon seinem Wesen nach auf Illusion, als Vortäuschung beruht, so große Geltung erlangt hat. Was ist ein »Theater«? Ein »Schauhaus«, sagt der Kaltverständige, der weit entfernt von jedem Schein nur in der Wesen Tiefe trachtet. Wenn du ins Schauhaus willst, erwidern wir ihm, so geh’ in die Leichenkammer, die in gutem Amtsdeutsch Schauhaus genannt wird. Wir gehen, wie die Zeitgenossen des Euripides ins Theater, wohin wir ungeheuer viel Illusion mitbringen, z. B. daß uns ein nur dreiseitig geschlossener Raum als ein vierseitiger erscheint, ganz gegen alle Regeln der starren Wahrheit. Wir hören einen ungebildeten Schweizer Bauern namens Melchthal in Versen deklamieren, wie man sie nur auf dem Parnaß spricht, und wir zittern für das Leben eines Knaben aus Anlaß eines Apfels, der sich mit einem nicht abgeschossenen Pfeil zu einer Attrappe verbindet.

In dieser Verfassung sind uns zahllose ursprünglich fremdländische Bezeichnungen willkommen, eben weil sie eine Lautspur des Fremden, des Abseitigen, des nicht auf der grundbürgerlichen Heerstraße Gelegenen aufzeigen. Wir wollen eine Oper hören und nicht ein Singwerk, in einer Prosceniumsloge sitzen und nicht in einer Vorderlaube, uns an einem Tenor begeistern und nicht an einer Hochstimme. Ein Orchester kommt unserem Illusionsdrang besser entgegen als eine Menge von Spielleuten, ein Ballett besser als ein Schautanz, eine Primadonna besser als eine erste Sängerin, und wir rufen bravo! bravo!, um nicht mit wacker! wacker! aus der Illusion zu fallen.

Die Höhe und Tiefe der Erbauung oder des Vergnügens bedingt dabei keinen Unterschied. Ob wir uns einem Oratorium, einem Requiem, einer Kantate hingeben oder uns bei kinematographischen Künsten zerstreuen,– das fremdländische Wort steht der Illusionslage durchgängig um eine Gradstufe näher. Gewiß, wir können »Kientopp« sagen oder auch »Flimmerkiste«; aber wir begeben uns damit auf den Weg einer verulkenden Kritik und versauern uns selbst absichtsvoll eine Erregung, die der Kinematograph und sogar noch das Kino hervorzurufen vermag.

In einem Etablissement glühen Lampions und bengalische Feuer, Raketen explodieren, Transparente erscheinen, Karussels wirbeln, neben der fontaine lumineuse lockt eine Tombola unter elektrischen Guirlanden, das ganze nennt sich Italienische Nacht. Wir wissen ganz gut, daß dies bengalische Feuer nicht aus Bengalen, sondern aus der Ackerstraße stammt, daß es Springwasser beleuchtet, und daß die ganze Veranstaltung ebenso treffend eine Hinterpommersche Nacht genannt werden könnte. Es ist also Mumpitz. Aber da wandeln hunderte von kleinen Leuten, in deren Unterbewußtsein traumhaft etwas lebt, was mit der brutalen Formel des Mumpitz nicht abgetan wird. In ihnen glimmt ein Willensrest, der unbeeinflußt vom Verstande sein Feuerchen aus der groben Täuschung bezieht. Was sie umfängt, ist doch nicht ganz der graue Werkeltag, sondern eine Art von Maskerade, ein winziger Ausschnitt aus dem Karneval des Lebens, in dem die Dinge nicht genau das bedeuten, was sie sind, sondern was wir in sie hineinlegen. ■Aus Alexander Moszkowski, Das Geheimnis der Sprache – (Essays / 1920)

.

.

.

.

Göttinger Vorträge zur «Zukunft des Buches und der Note»

.

«Belletristik ist nicht gefährdet»

Adrienne Lochte

.

Die technische Entwicklung hat vor dem Buch nicht haltgemacht, E-Books sind auf dem Vormarsch. In den USA erzielen Publikumsverlage bereits fünf bis zehn Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Büchern – ein Trend, der sich allerdings so noch nicht in in den deutschsprachigen Ländern durchgesetzt hat.

Der Verleger Klaus Gerhard Saur fasste die hierzulande vorerst zurückhaltende Entwicklung auf einem gemeinsamen Vortragsabend der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen zum Thema «Die Zukunft des Buches – Die Zukunft der ,Note’» in Zahlen: Der Anteil von E-Books liege heute bei 1,2 Prozent, vor fünf Jahren sei es ein Prozent gewesen.

Dennoch wagt Saur, der bis zu seinem Ruhestand 2008 den international tätigen K.G. Saur Verlag geleitet hat, die Prognose, dass sich Nachschlagewerke wie Telefonbücher, Wörterbücher und Lexika in gedruckter Form auch weiterhin massiv reduzieren würden.

Die Belletristik, Kinderbücher, Lehrbücher und Kunstbände hält Saur hingegen für «nicht gefährdet». Texte auf dem Bildschirm flimmerten vorbei, «es bleibt nichts haften, das ist nichts für Lesetexte», meint Saur. Zudem baut er auf das «haptische Vergnügen», ein Buch in der Badewanne, am Bett oder auch am Strand genießen zu können. Zahlen stützen auch diese Annahme: Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 92’000 Neuerscheinungen gedruckter Bücher, und die Zuwachsrate bei gedruckten Büchern in Entwicklungs- und Schwellenländern liegt bei über zehn Prozent.

Anders sieht die Entwicklung bei Notentexten aus. Andreas Waczkat, Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen, sprach zunächst von den Grenzen einer Verschriftlichung von Musik. Improvisation etwa könne gar nicht verschriftlicht werden, und auch in vielen nicht-westlichen Kulturen wird Musik nicht durch Notentexte repräsentiert. Das haptische Vergnügen spiele bei der Note auch keine besondere Rolle.

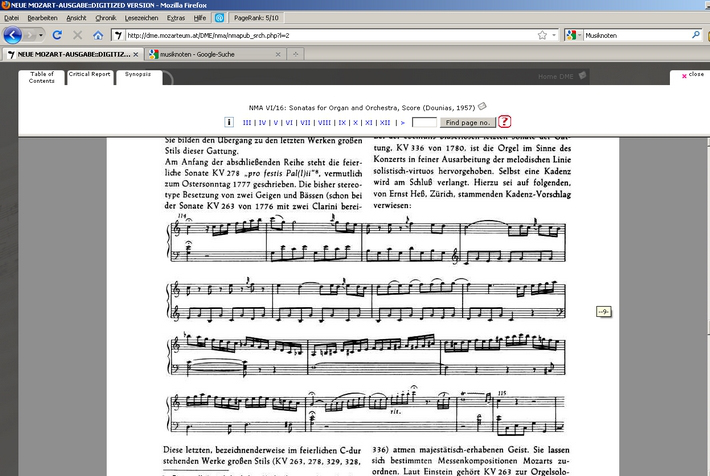

Vorteile der Online-Musiknotation und -Recherche: Screenshot der Neuen Mozart-Ausgabe (mit Kritischem Begleittext)

Die elektronischen Möglichkeiten in der Musik hingegen hätten einige Vorteile. Waczkat nennt als Beispiel u.a. die Homepage der Neuen Mozart-Ausgabe, auf der man neben den Noten gleichzeitig auch den kritischen Bericht sehen kann. Auch Notentexte, die anstatt auf einem Notenständer digital auf einem Bildschirm vor den Musikern erschienen, böten so manchen Vorzug: Einige Noten-Dateien ließen sich vergrößern, manche gar mit einem Knopfdruck in andere Tonarten transponieren. Und in der Luxusausgabe könnten die Seiten mit Hilfe eines Pedals virtuell umgeblättert werden… ■

.

___________________________

Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»

Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die ewige Flut des Neuen

Nick Currie

.

Wir leben in einem Zeitalter des Überangebots. Es gibt von allem zuviel. Das ist ebenso beängstigend wie erfreulich. Beängstigend, weil das meiste im Handumdrehen wieder verschwindet. Erfreulich, weil an seine Stelle sofort etwas Neues tritt.

Früher, als der Kapitalismus sich auf die bloße Produktion beschränkte, konnte man ihn durchaus als ein «materialistisches» System bezeichnen; wir waren angehalten, die Gegenstände zu bewundern, die der Markt zu bieten hatte. Heute jedoch, in Zeiten der Überproduktion, scheint der Kapitalismus mehr und mehr zu einem metaphysischen System geworden zu sein. Gegenstände sind nicht genug. Bewundern sollen wir nun Wachstum, Überfluß und die grenzenlosen Verheißungen, die uns die grenzenlose Überproduktion verspricht. Es geht nicht mehr um konkrete Produkte, sondern um Abstrakta.

Und so haben wir gelernt, die ewige Flut des Neuen zu genießen. Wir werden derart mit Produkten überschwemmt, dass wir die Welt quasi nur noch durch einen Schleier wahrnehmen. Wir machen uns die Denkart von Nomaden und Buddhisten zu eigen, lernen, die ständige Veränderung und Vergänglichkeit um uns herum zu schätzen, so wie auch die eigentümliche Distanz zu Produkten und deren Akkumulation. ■Aus Nick Currie, Schluss mit den Meisterwerken, in: Sky Nonhoff, Don’t believe the Hype!, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2005

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Ich und der Welt in der Literatur

Erwin Laaths

.

Die Literatur offenbart während ihres Verlaufes in der geschichtlichen Zeit die dialektische Spannung einer sich ausbreitenden Aussprache des Menschen mit der Welt und mit sich selbst; sie spiegelt diese humane Beziehung zum Seinsgrunde im Medium kunsthafter Wortfügung. Sie ist eine Kundgebung vom Da-Sein des Menschen, zugleich ein Zeugnis für das Bezogen-Sein des Menschen auf die Welt: denn sie drückt eine Mitteilung aus. Auch deshalb durchdringen sich in einem literarischen Kunstwerk Einsamkeit und Gemeinsamkeit, Genie und Konvention, Originalität und Legitimität: Ich und Welt. Diese urtümliche Situation erscheint jedem Einzelnen und jeder einzelnen Epoche in besonderer, lust- und qualvoller Gegensätzlichkeit als Aufgabe, als erregendes Moment. ■

Aus Erwin Laaths, Geschichte der Weltliteratur, Droemer-Knaur & Gondrom Verlag 1953/88

.

.

Interdisziplinärer Realisierungswettbewerb «operare»

.

Kultur-Werkstatt der Begegnung

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

Bereits zum zehnten Mal schreibt die Zeitgenössische Oper Berlin in Zusammenarbeit mit «Ohrenstrand» ihren internationalen, fünftägigen Workshop «operare» aus. Diese jährlich organisierte Projektgemeinschaft soll als interdisziplinärer Realisierungswettbewerb das zeitgenössische bzw. gegenwartsbezogene Musiktheater fördern. Das Projekt wendet sich an Künstler, Autoren, Kulturunternehmer und -manager, Entwerfer und Erfinder, die für ihre Arbeit im Umfeld zeitgenössischen Musiktheaters Partner suchen. Teilnahmeberechtigt sind Personen, deren Tätigkeit in den Gebieten der akustischen, bildnerischen, szenischen, medialen, sprachlichen und räumlichen Gestaltung liegt, z.B. auch Architekten, Designer, Artisten, Chorleiter, u. a. Als Partner werden vor allem auch Personen mit Managementerfahrung und unternehmerischem Talent gesucht. Die Teilnehmer sollten bereits eine realisierte oder teilrealisierte eigene Arbeit vorweisen können oder über erste Berufserfahrungen verfügen. Dotiert ist die Ideenprämierung mit 1x 20’000 EUR (und mit 4x 5’000 EUR für die Projektrealisierung). Anmelde-Schluss ist am 1. März 2010, die weiteren Einzelheiten finden sich hier.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über das Unterhaltende und das Ernste

Heinz Ludwig Arnold

.

Die Frage, wie ernst Unterhaltendes und wie unterhaltend Ernstes sein könne, ist nicht eindeutig, weil nur individuell, nämlich durch Praxis: durch unterschiedliche und momentane Erfahrung zu beantworten.

Warum kann nicht ein und der(die)selbe ernsthaft unterhalten werden von einmal der Lektüre Shakespeares, Flauberts, Joyce’, von andermal dem Schmökern in Scott, Hugo, ja: Karl May, Chandler, Dick Francis oder Donna Leon? Von Kammermusik und sinfonischer Musik, von Strenge und Pathos, von Mozart und Beethoven, Bach und Scarlatti, von Mahler und Rachmaninov, von Bruckner und den Rolling Stones, Schostakowitsch und den Beatles und Oscar Peterson usw.? Alles zu seiner und mit seiner Zeit.

Denn die Frage ist: Wieviel Zeit nehme ich mir, um mich ernst zu unterhalten oder um mich, mich unterhaltend, ernst zu nehmen. Denn die Einübung in komplexere (literarische, musikalische, bildnerische) Techniken ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich mich auch bei der Beschäftigung mit komplexen Texten, Kompositionen, Bildern unterhalte und nicht für nur ernsthaft ausgebe, was mir Mühe bereitet, und für unterhaltsam, was mir jene Anstrengung erspart, die ja eine kulturelle Leistung ist. Sie aber kostet Zeit.

Denn wer ernsthaft unterhalten sein will von Literatur und Theater, Kunst, Musik und Film muss vor allem neugierig sein bei ihrer Entdeckung, muss sich anstrengen bei ihrer Aneignung und Geduld haben bei ihrer Durchdringung, muss schließlich Phantasie entwickeln bei ihrer Anwendung. All dies kostet vor allem eines: nämlich Zeit. Und Zeit zu haben ist heutzutage der Luxus…Aus Heinz Ludwig Arnold, Luxus, in: Lesen Sie auch nie? – Tintenfass Nr.26, Diogenes Verlag 2000

.

.

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von den Künstlern

Erasmus von Rotterdam

.

Von den Künstlern? Was sie ja alle auszeichnet, ist just die Selbstgefälligkeit, und eher ließe sich einer sein väterliches Gut absprechen als sein Talent, besonders was Schauspieler, Sänger, Redner und Dichter sind: Je weniger einer kann, desto frecher belobigt er sich, desto stolzer geht er einher, macht er sich breit. Und nun weiß man: jedes Kraut hat seinen Fresser, oder anders: je ärger der Schund, desto stärker der Beifall, zieht doch stets das Geringste am meisten, denn, wie ich sagte, die Mehrzahl der Menschen ist eingeschworen auf die Torheit. Wenn also dem größten Stümper der größte Erfolg bei sich selbst und beim Publikum in den Schoß fällt, wozu sollte sich einer noch gründlich schulen? Schulung kostet erstens Geld, dann macht sie unnatürlich und befangen, und findet schließlich nicht halb soviel Anklang.Nun sehe ich aber, dass die Natur nicht bloß dem einzelnen seinen Dünkel, sondern auch jeder Nation, um nicht zu sagen jeder Stadt, einen Gesamtdünkel eingepflanzt hat. Drum wollen die Engländer wissen, neben anderen finde man Schönheit, Musik und einen guten Tisch nur bei ihnen. Die Schotten sind stolz auf ihren Adel und auf die Verwandtschaft mit dem Königshaus, aber auch auf ihre dialektischen Kniffe. Die Franzosen haben die Höflichkeit gepachtet. Die Pariser maßen sich in der Theologie eine besondere Meisterschaft an und lassen fast niemand neben sich gelten. Die Italiener haben Literatur und Beredsamkeit an sich gerissen und schmeicheln sich alle, auf der ganzen Welt die einzigen Nichtbarbaren zu sein, zumal aber die Römer, die noch immer von jenem alten Rom träumen. Die Venezianer beglückt der Glaube an ihre Vornehmheit. Die Griechen spielen sich als die Erfinder der Wissenschaften auf und machen viel Wesens aus ihren alten berühmten Helden. Der Türke und die ganze echte Barbarenbande wähnt gar, die beste Religion zu haben und verlacht die Christen als abergläubisch. Die Juden – noch köstlicher – warten auch jetzt noch unentwegt auf ihren Messias und halten an ihrem Moses bis heute krampfhaft fest. Die Spanier gönnen keinem den Heldenlorbeer. Die Deutschen trutzen auf ihre Hünengestalt und die Kenntnis der Magie.

Ich spare mir Details: ihr seht wohl schon, wieviel Freude dem einzelnen und der gesamten Menschheit die Selbstgefälligkeit schenkt.

Von ähnlicher Art ist ihre Schwester Schmeichelei – jene nämlich ist am Werk, wenn einer sich selber streichelt; tut er dasselbe einem andern, steht diese hinter ihm. – Freilich genießt sie heutzutage keinen guten Ruf, aber doch nur bei denen, die sich an den Namen statt an die Sache halten. Sie meinen, mit der Schmeichelei stehe die Treue auf schlechtem Fuße, und doch könnten sie schon von den Tieren lernen, dass dem nicht so ist: keines schmeichelt so wie der Hund, aber auch keines ist so treu; keines kokettiert so wie das Eichhörnchen, aber keines ist dem Menschen so zugetan. Oder meint ihr, mit reißenden Löwen oder wilden Tigern oder fauchenden Pantern wäre ihm besser gedient? Es gibt zwar eine bösartige Schmeichelei, mit welcher hinterlistige, hämische Gesellen ihre armen Mitmenschen ins Verderben locken; aber von dieser Art ist meine nicht. Sie stammt aus der Herzensgüte und Unschuld und steht der Tugend viel näher als ihr Gegenstück, die Schroffheit und die, wie Horaz sagt, widerhaarige und unfreundliche Pedanterie. Sie richtet den Niedergeschlagenen auf, streichelt den Traurigen, stupft den Saumseligen, weckt den Stumpfsinnigen; Krankheit erleichtert sie, Trotz bricht sie, Liebesbande knüpft sie und schon geknüpfte festigt sie; sie weiß die Jungen zum Lernen zu verlocken, die Alten zu erheitern, die Fürsten ohne Kränkung, im Gewande des Lobes, zu ermahnen und zu belehren, kurzum: sie bringt es zuwege, dass jeder sich selbst angenehmer und wertvoller wird – und das ist beim Glück ja die Hauptsache. Und wie selbstlos sieht es doch aus, wenn ein Esel den andern krault! Vergessen wir zudem nicht, dass die Schmeichelei eine große Rolle in der löblichen Redekunst spielt, eine größere noch in der Heilkunst, die größte in der Poesie und dass sie überhaupt den Verkehr der Menschen versüßt und würzt.Aus Erasmus von Rotterdam, Das Lob der Torheit, Paris 1511

.

.

.

Rolf Stolz über die Kultur-Utopie Europa

.

Neue Kultur – Volkskultur?

Über die kulturelle Selbstbestimmung in einem anderen Europa

.

Rolf Stolz

..

Vorbemerkung

Schon die im Titel dieses Textes verwendeten Begriffe wird man als vage und mehrdeutig bezeichnen. Sie sind es, und dass sie es sind, ist notwendig, um die Bedeutungen und Spielarten hinlänglich beschreiben zu können, in denen sich Kultur heute ereignet – in diesem Kontinent, der unfreiwillig der internationalste, der am wenigsten regional und provinziell geprägte, der verflochtenste und trotz seiner ökonomischen Potenz und relativen politischen Stärke der kulturell am wenigsten selbstbestimmte der fünf bewohnten Kontinente ist.

«Neue Kultur» bezeichnet nicht einfach das gerade eben mit kulturellem Anspruch ins Werk Gesetzte. «Volkskultur» bezieht sich nicht auf die touristisch inspirierten Darbietungen alter Leute in alten Kostümen. «Neue Kultur» umschließt all die vielgestaltigen, tastenden Versuche einer neuen Bewegung, ihre eigenen Erfahrungen und ihr momentanes Bild einer anderen Weltordnung zu vergegenständlichen. Diese unverbrauchte, in vielem noch unentwickelte und gestaltlose Kultur findet ihr Gegenstück – halb Spiegelbild, halb Antagonismus – in einer Volkskultur, die aus zerstörten Resten aufscheint oder sich neu entzündet an populären Gefühlen, an Kämpfen und Identifikationen.

.

Alternativ und avantgardistisch

Eine alternative Kultur kann sich nicht damit abgeben, den Menschen zu sagen, was sie längst wissen und tun. Sie muß avantgardistisch sein, sie muß einen Schritt voraus sein oder auch einige Schritte, und sie darf nicht gemessen werden am sogenannten gesunden Menschenverstand.

Eine der erbärmlichsten Sachen ist es, wenn sogenannte Linke sich nicht zu schade sind, das auf den Hund gekommene Volksempfinden zu Hilfe zu rufen gegen all das, was sie nicht verstehen können und nicht verstehen wollen. Natürlich gibt es auch Pseudo-Avantgardismus, gibt es Scharlatanerie und serielles Kunstgewerbe, wo ein Otto Herbert Hajek so impotent ist wie einstmals ein Bernard Buffet. Natürlich ist nicht die Haltung der kritiklosen Bewunderung – platt auf den Bauch, die Augen fest geschlossen – gefordert, also jene servile Museumswächter-Mentalität, die schon aufschreit, wenn jemand unerlaubterweise eine Beuyssche Stahlrohrkonstruktion berührt.

Aber es ist eben einfach daran festzuhalten, dass ein Vostell in seinen Fluxus-Containern mehr transportiert an Gegenwart und an Zukunft als ganze Güterzüge voller Spätimpressionismus und «sozialistischem Realismus». Die bleiern schweren Grabfiguren, der messergespickte Hund im roten Pfefferstaub – das ist viel näher dran an unseren wirklichen Problemen als all die Ehedramen und Kleine-Leute-Geschichten, als all die engagierte Künstlichkeit der Arbeitnehmer-Reportagen.

Überhaupt sollten wir uns lösen von der Doktrin, dass der Künstler gefälligst als zugleich genialer und brav progressiver Kulturschaffender ein wackerer Gewerkschafter, ein zuverlässiger Parteimann, ein konsequenter Revolutionsasket zu sein habe. Wir müssen uns freimachen von diesen Fiktionen, wir müssen den Künstlern und der Kunst die Freiheit lassen, so zu sein, wie sie sind – eine totale, schrankenlose Freiheit, nicht eine halbe und kastrierte im Sinne einer regierungsoffiziellen sowjetischen Broschüre aus der Breschnew-Ära, in der es heißt: «Schriftsteller, Maler oder Regisseure sind in ihrem Schaffen frei. Es gibt weder verbotene Formen noch verbotene Themen. Das Prinzip der Schaffensfreiheit ist jedoch mit Anschlägen auf die Lebensinteressen der Gesellschaft und der Werktätigen unvereinbar. Die Gesellschaft läßt weder die Propaganda des Krieges zu noch das Schüren von rassistischer oder religiöser Feindschaft, sie verbietet die Verbreitung von Pornographie oder Werken, die von antihumanem, antisozialistischem Geist durchdrungen sind.» (Presseagentur Nowosti «Jahrbuch UdSSR 1984», APN-Verlag, Moskau 1984).

.

Die Kunst zu widersprechen – die Widersprüche der Kunst

Man wird akzeptieren müssen, dass Künstler nicht immer Heroen sind, sondern alles und jedes: Klerikale Spinner die einen, ängstliche Psychopathen die anderen, brutale Saufbolde oder prosaische Buchhalter, geldgierige Bonvivants oder rachsüchtige Menschenfeinde. Man wird akzeptieren müssen, dass Künstler keine Vorbilder sind. Man wird akzeptieren müssen, dass etliche Künstler nicht «»links, wo das Herz ist«, ihren Platz gehabt haben, sondern auf der anderen Seite der Frontlinie.

Dass Ezra Pound ein Sympathisant der italienischen Faschisten war, hat nicht verhindert, dass er einer der größten Lyriker dieses Jahrhunderts war und blieb. Gerade in Deutschland ist ein nationaler Konsens nötig darüber, welche der in den Faschismus verstrickten Künstler wir auf den Sperrmüll der Geschichte werfen sollten und welche nicht.

.

Unwissenheit und Ohnmacht

In einer längst nicht mehr europäisch zentrierten und sich rapide wandelnden Welt wäre es notwendig, dass bei einer Pflichtschulzeit von zwölf oder dreizehn Jahren jeder, der nicht lernbehindert ist, also auch jeder heutige «Hauptschüler» am Ende zwei Weltsprachen fließend spricht, geschichtliche, politische und geographische Zusammenhänge kennt, die Grundzüge mathematischen und philosophischen Denkens begreift, die elementaren Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften zumindest in metaphorischer Form nachvollzogen hat, das Handwerkliche der Kunst kennengelernt und in kreativer, selbstbestimmter Arbeit zu eigenständiger Gestaltung gefunden hat, mehrere Sportarten beherrscht, sowie gelernt hat, wie in Fabriken und Labors, in Handwerksbetrieben und in der Landwirtschaft die Hände und der Kopf gebraucht werden.

Natürlich, das ist eine Utopie. Aber eine vom Gang der Geschichte diktierte, der die europäischen Länder nur um den Preis ihres kulturellen und wirtschaftlichen Zurückbleibens ausweichen können. Diese Utopie zu verwirklichen wird nicht nur große Geldsummen, sondern auch Schweiß und Tränen und den Verzicht auf liebgewordene Vorurteile kosten.

.

Für das, was anders ist

Wir müssen die Verschiedenartigkeit, die Eigenartigkeit, die Einzigartigkeit, das besondere Gesicht unserer eigenen Kultur verteidigen – die in aller Vermischung unvertauschbare und unübertragbare Einzelexistenz, das Phänotypische. Es ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben: Wollen wir eine von allen nationalen Exzentrizitäten gereinigte, jeden Bezug auf das eigene Land ängstlich vermeidende Kultur, die in Melbourne und in München, in Vancouver und in Frankfurt die eine, ewig gleiche, unterschiedslose Weltkunst (oder ihre europäisch-abendländische Variante) inszeniert? Wollen wir eine Kultur, die den Charakter ihrer Charakterlosigkeit bezieht aus der fröhlichen Befolgung von globalen Marktgesetzen und international gültigen Sebstverstümmelungs-Mechanismen – oder wollen wir eine aus den nur begrenzt miteinander verbundenen, nur begrenzt vermittelbaren Sonderkulturen all der vielen Völker entstehende Weltkultur, in der das einigende Band sehr lose und sehr äußerlich ist und so verschwindet wie ein Faden, der unter den vielen bunten Blumen fast unsichtbar bleibt und doch das Gebinde zusammenbringt? Ich plädiere für eine bei aller wechselseitigen Beeinflussung und Befruchtung unaufhebbare Schranke zwischen den Kulturen, für eine deutsche und eine spanische und eine französische Kultur statt eines Einheitsbreis nach Europa-Norm.

«Spanier=hochmütig, wunderlich, ehrbar; Deutsche=offenherzig, witzig, unüberwindlich»: Die Europäische Völkertafel, Ölgemälde Steiermark, frühes 18. Jh.

Dies bedeutet natürlich ein Abkoppeln von einer als unaufhaltsam dargestellten «allgemeinen Entwicklung», von der zwanghaft auf Uniformität und Verflachung abgerichteten Wanderbühnenkunst, deren Heimat das Nirgendwo und deren letzter Grund das Geschäftemachen ist. Dies bedeutet ein Ausklinken aus den aktuellen «Sachzwängen», mit denen das allseitige Angleichen, Abschleifen und Verflachen erreicht werden soll. Die Zerstörung des Besonderen jeder Kultur im heutigen freien Westen hat ihre unübersehbare Parallele in der Zerstörung der vielgestaltigen natürlichen Ökotope wie in der Zerstörung gewachsener Stadtteilstrukturen. Das triste Einerlei der durch Emissionen, Kultivierung und freizeitgerechte Abnutzung sterbenden Wälder, die todtraurige Langweiligkeit der wuchernden Hochhaus- und Reihenhausgeschwulste – all das wächst auf demselben Boden wie die Vermarktung der Kultur und ihre industrielle Verarbeitung zu geschmacksneutralen Appetithappen. Die Macht, die die Natur und die Menschen zugrunde richtet, ist dieselbe, die die menschlichen Schöpfungen zu vernichten sucht: Eine zentralistische, monopolistische, industrialistische Lebens- und Arbeitsstruktur, die sich in Herrschaftsordnungen und Wirtschaftsformen, in Denkgewohnheiten und Herrscherfiguren verkörpert, welche – je mehr sie miteinander in Verteilungskämpfe geraten – sich um so ähnlicher werden.

.

Was Europa sein könnte

«Kleineuropa der Bürokraten und ihres parlamentarischen Begleitorchesters»: Die EU-Kommission in Brüssel

Wir wollen eine regionalistische Kultur der Völker in einem Europa, das nicht das Kleineuropa der Euro-Bürokraten und ihres parlamentarischen Begleitorchesters ist, sondern jenes große und großartige Gesamteuropa, das vom Bosporus bis Spitzbergen, von Gibraltar bis zum Ural reicht, zu dem all die kleinen, von den Großmachtpolitikern ebenso unterschätzten wie unterdrückten Völker gehören, ob heute in einem eigenen Staat lebend wie Albaner und Finnen oder noch in einem fremden Staatsverband eingepfercht wie Basken und Korsen, ein Gesamteuropa, das all die in einen anderen Kontinent hinüberreichenden halbeuropäischen Brücken- und Zwischen-Länder (die Sowjetunion, die Türkei, Zypern, Malta, Grönland) – zu Austausch und enger Kooperation aufruft und den außereuropäischen Mächten USA und Kanada den kostenlosen Heimtransport ihrer Soldaten und Vernichtungswaffen spendiert.

Ein solches Europa wird sich freimachen von der engstirnigen Fixierung auf ein christkatholisches Abendländertum, es wird die widersprüchliche Vermischung der Ethnien, und Kulturen in der europäischen Geschichte bewußt aufgreifen als Chance für Vielgestaltigkeit und Formenreichtum. Es wird weder romanisch noch germanisch sein, weder slawisch noch «nordisch», es wird ebenso eine Balance seiner kulturellen Bildungselemente ermöglichen wie ein politisches Gleichgewicht der Mächtegruppierungen. Europa hat eine Chance zu überleben, wenn es sich politisch, wirtschaftlich und militärisch abkoppelt von den USA, wenn es aus der Distanz der Nicht-Paktgebundenheit heraus eine Mittlerrolle einnimmt – zwischen Westen und Osten, zwischen Nordamerika und Asien, zwischen «erster» und «dritter» Welt.

Zu dieser Unabhängigkeit gehört aber auch, dass Europa nicht länger sich der amerikanischen kulturellen Hegemonie beugt, die – ohne dass politischer Druck und militärische Erpressung hinzutreten müßten – allein durch den Selbstlauf der technologischen Entwicklung immer weiter anwächst: Als Kommerzialisierung, als Trivialisierung, als Schablonisierung, von den Werbemythen bis hin zu den Schnellrestaurants, von den Seifenopern bis hin zur elektronischen Kinderstube.

.

Was verteidigen wir, was geben wir auf?

Was heißt das konkret, für viele Einzelkulturen der europäischen Völker statt für die Chimäre einer einheitlichen «Europa-Kultur» einzutreten? Es bedeutet zunächst einmal, nichts, was lebensfähig ist, aufzugeben aus den lokalen, regionalen und nationalen Traditionen, sondern es zu bewahren und zu erneuern: Die bunten Häuser Portugals und die weißen Andalusiens, die Fachwerk-, Schiefer- und Bruchsteinhäuser Deutschlands, das »unmögliche« zungenbrecherische Walisisch, die griechische und die kyrillische Schrift, Trachten und Tänze und Volksmusik, bayrisches Brauchtum und die Riten der unchristlichen Abendländer (der Mohammedaner auf dem Balkan), die eigene Literatur der baltischen Völker oder der albanischen Minderheit in Italien, die den Zentralisten verhaßte und als Separatismus verdächtige Wiederbelebung einer elsässischen oder katalanischen oder sowjetischen Identität…

Aber es geht um mehr als um ein Konservieren und Restaurieren. Notwendig sind Kulturen, die neue Schöpfungen hervorbringen und neue Traditionen begründen, die das moderne Leben der Völker zum Leben bringen in Kunstwerken, die mehr sind als Kopien oder späte Nachklänge der alten Meister. Eine solche Kunst muß notwendig avantgardistisch sein, sie kann nicht spekulieren auf unmittelbare Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit. So wie wir in der Pädagogik die Doktrinen des Laisser faire und der Anpassung ans jeweils niedrigste Niveau, die Anbetung der spontanen Ignoranz und die Orientierung am Flachkopf und am Faulpelz endlich überwinden und der verdienten Lächerlichkeit preisgeben sollten, so ist auch auf kulturellem Gebiet ein fundamentales Umdenken an der Zeit. Es muß in die Köpfe hinein, dass ein Kunstwerk sich immer wieder der Vereinnahmung und Vereindeutigung entzieht, dass Ehrfurcht und Schweigen angebrachter sind als interpretierendes Gefasel, dass das Verstehen eines Kunstwerkes nur aus der Distanz möglich ist, dass dieses Verstehen mit geistigen Anstrengungen, mit Arbeit, mit inneren Kämpfen und Schmerzen, mit Risiken und mit Sich-Bewähren zu tun hat.

.

Das Feuer auf die Erde!

Dort, wo sich wirklich etwas abspielt, wo Bücher mehr sind als Papierkram, wo Maler mehr vollbringen als gehobene Anstreicherei, wo die Musik die Dämonen und die Götter beschwört, dort ist eine Chance für den schöpferischen Menschen, sich vom Wiederkäuen der Realität zu lösen, sich aus den Zwangsgedanken des Foto-Realismus zu befreien und das Feuer auf die Erde zu bringen, das ebenso gemeingefährlich wie schön ist.

So wie die modernen Abenteurer aus dem Bannkreis der begradigten Flüsse, möblierten Wälder und seilbahnerschlossenen Berge flüchten, das Unkalkulierbare, den Tanz auf dem Seil suchen und den möglichen Tod der sicheren Langeweile vorziehen, so steigen die Künstler aus dem vermarkteten, reglementierten, korrumpierten und keimfreien Kulturbetrieb aus – across the river and into the trees.

Natürlich ist dies eine romantische Attitüde, natürlich ist dies Flucht und Verweigerung, aber es ist überlebensnotwendig, wenn man der geistigen Verödung, Versteppung und Verwüstung, der Plattwalzung und Ruhigstellung entgehen will. Ob stiller Rückzug in ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, ob aggressive Aufkündigung des Mitspiel-Engagements, ob Gegen-Offensive oder autistische Abkehr – in jedem Fall geht es darum, sich nicht als Quisling der kulturellen Nivellierung und Verblödung zur Verfügung zu stellen. Es geht darum, frei zu bleiben, unbestechlich und souverän. ■

__________________

Rolf Stolz

Rolf Stolz

Geb. 1949 in Mühlheim/D, Studium der Psychologie in Tübingen und Köln, zahlreiche fachwissenschaftliche und belletristische Publikationen in Büchern und Zeitschriften, früher SDS-Aktivist, Mitbegründer der Grünen Deutschland, umfangreiche fotokünstlerische Arbeit, lebt in Köln

.

.

.

Themenverwandte Links

Europapolitik über Grenzen hinweg – Der Multikulturalismus und seine Gegner – Nichtinteresse der Bürger an Europapolitik – Nachhilfe in Europa-Politik – Die Entdeckung Europas – Es ist Zeit für Europa zu handeln – Türkei passt nicht in die EU – Living Together in Europe – Das Land in guten wie in schlechten Zeiten – Multikulti: Die Vivisektion einer Nation – Einbürgerungsstatistik und das Integrationsverständnis

Das Zitat der Woche

.

Über die Realität im Schauspiel

Georg Simmel

.

Wie zurückhaltend und kritisch man auch über die »allgemeine Meinung«, über die Vox populi denken möge – die dunklen Ahnungen, Instinkte, Wertungen der groβen Masse haben in der Regel einen Kern von Zutreffendem und Zuverläβigem, den freilich eine dicke Schale von Oberflächlichem und Verblendetem umgibt; aber er wird im Religiösen und im Politischen, im Intellektuellen und Ethischen doch immer wieder als eine fundamentale Richtigkeit fühlbar werden.

Nur auf einem Gebiet, das sogar zugänglicher als jene anderen erscheint, zeigt sich das Urteil der Allgemeinheit als sozusagen von allen Göttern verlassen, gerade im Fundamentalen schlechthin unzulänglich: auf dem Gebiete der Kunst. Hier trennt ein brückenloser Abgrund die Meinung der Majorität von aller Einsicht in das Wesentliche, und in ihm wohnt die tiefe soziale Tragik der Kunst.

Der Schauspielkunst gegenüber, die mehr als jede andere an das unmittelbare Publikum appelliert, scheint deshalb allenthalben in dem Maβe von dessen massenmässiger Demokratisierung der Wertmaβstab sich von dem eigentlich Künstlerischen weg zu der Unmittelbarkeit des Natureindrucks zu wenden. Und, eigentümlich hiermit zusammenhängend, scheint das Wesen dieser Kunst selbst ihren Naturalismus tiefer als jede andere Kunst zu begründen. Denn so ungefähr wird dieses Wesen populär verstanden: durch den Schauspieler wurde das Dichtwerk »real gemacht«.

Das Drama besteht als abgeschlossenes Kunstwerk. Hebt der Schauspieler dies nun in eine Kunst zweiter Potenz? Oder wenn dies sinnlos ist, führt er, als leibhaftig lebende Erscheinung, es nicht doch in die überzeugende Wirklichkeit zurück? Warum aber, wenn dies der Fall ist, fordern wir von seiner Leistung den Eindruck von Kunst und nicht den von bloβer realer Natur? In diesen Fragen treffen sich alle kunstphilosophischen Probleme der Schauspielkunst.Die Bühnenfigur, wie sie im Buche steht, ist sozusagen kein ganzer Mensch, sie ist nicht ein Mensch im sinnlichen Sinne – sondern der Komplex des literarisch Erfassbaren an einem Menschen. Weder die Mienen noch den Tonfall, weder das Ritardando noch das Accelerando des Sprechens, weder die Gesten noch das Maβ anschaulicher Lebendigkeit der Gestalt kann der Dichter zeichnen oder auch wirklich unzweideutige Prämissen dafür geben. Er hat vielmehr Schicksal, Erscheinung, Seele dieser Gestalt in den nur eindimensionalen Verlauf des bloβ Geistigen projiziert. Diesen nun überträgt der Schauspieler gleichsam in die Dreidimensionalität der Vollsinnlichkeit. Und hier liegt das erste Motiv jener naturalistischen Verbannung der Schauspielkunst in die Wirklichkeit. Es ist die Verwechslung der Versinnlichung eines geistigen Gehaltes mit seiner Verwirklichung.

Wirklichkeit ist eine metaphysische Kategorie, in Sinnesimpressionen gar nicht auflösbar: der Inhalt, den der Dichter zum dramatischen gestaltet hat, zeigt ganz verschiedene Bedeutung, wenn er von da aus in die Kategorie sinnlicher Gestaltung wie wenn er in die der Wirklichkeit überginge. Der Schauspieler versinnlicht das Drama, aber er verwirklicht es nicht, und deshalb kann sein Tun Kunst sein, was Wirklichkeit ihrem Begriffe nach eben nicht sein könnte. So erscheint Schauspielerei zunächst als die Kunst der Vollsinnlichkeit, wie Malerei die Kunst der Augensinnlichkeit, Musik die der Gehörssinnlichkeit ist.

Innerhalb des realen Daseins ist jedes einzelne Stück und Ereignis in endlos weiterwebende Reihen räumlicher, begreiflicher, dynamischer Art eingestellt. Darum ist jede einzelne bezeichenbare Wirklichkeit ein Fragment, keine ist eine in sich geschlossene Einheit. Zu einer solchen aber die Inhalte des Daseins zu gestalten, ist das Wesen der Kunst. Der Schauspieler hebt alle Sichtbarkeiten und Hörbarkeiten der Wirklichkeitserscheinung in eine gleichsam eingerahmte Einheit: durch die Gleichmäβigkeit des Stiles, durch die Logik in Rhythmus und Ablauf der Stimmungen, durch die fühlbar gemachte Beziehung jeder Äuβerung auf den beharrenden Charakter, durch das Abzielen aller Einzelheiten auf die Pointe des Ganzen. Er ist der Stilisierer aller sinnlichen Beeindruckbarkeiten als einer Einheit.

Von neuem aber scheint an diesem Punkt die Realität in den Kunstbezirk einzubrechen, um eine innere Lücke in ihm zufüllen. Woher weiβ der Schauspieler sein durch die Rolle notwendig gemachtes Verhalten, da, wie ich andeutete, es in der Rolle nicht steht und nicht stehen kann? Mir scheint: wie sich Hamlet zu benehmen hat, kann der Schauspieler unmöglich anderswoher wissen, als aus der Erfahrung, der äuβeren und vor allem der inneren, wie ein Mensch, der wie Hamlet spricht und Hamlets Schicksal erlebt, sich in Wirklichkeit zu verhalten pflegt. Der Schauspieler taucht also, von dem Dichtwerk nur geführt, in den Realitätsgrund hinab, aus dem auch Shakespeare es erhoben hat, und erschafft von ihm aus das schauspielerische Kunstwerk Hamlet.

Die Dichtung führt den Schauspieler auf reale Koordinationen von Innerem und Äuβerem hin, von Schicksal und Reaktion, von Ereignissen und dem Luftton um sie herum – Koordinationen, zu denen auch jene Führung ihn nie bringen könnte, wenn er sie oder ihre schlusskräftigen Analogien nicht empirisch, in der Kategorie der Realität, kennen gelernt hätte.

Und nun schlieβt der Naturalismus: da der Schauspieler ausser dem Hamlet Shakespeares nur die empirische Wirklichkeit hat, an der er sich für alles von Shakespeare nicht Gesagte orientieren kann, so muss er sich so benehmen wie ein realer Hamlet, der auf die von Shakespeare vorgezeichneten Worte und Ereignisse festgelegt ist, sich benehmen würde. Dies ist dennoch ganz irrig; über jene Wirklichkeit, zu der der Schauspieler gleichsam an der Hand des Dramas hinabsteigt, über das sozusagen passiv gewonnene Wissen, das den Stoff für die Gestalt Hamlets bietet, kommt nun die Aktivität der künstlerischen Formung, der Aufbau des künstlerischen Eindrucks. Er hält an der empirischen Wirklichkeit nicht still. Jene realen Koordinationen werden umgelagert, die Akzente abgetönt, die Zeitmaβe rhythmisiert, aus allen Möglichkeiten, die diese Wirklichkeit gibt, das einheitlich zu Stilisierende ausgewählt. Kurz, der Schauspieler macht auch um dieser Unentbehrlichkeit der Realität willen nicht das dramatische Kunstwerk zur Realität, sondern umgekehrt, die Wirklichkeit, die jenes ihm zugewiesen hat, zum schauspielerischen Kunstwerk.

Wenn heute viele sensible Menschen ihre Aversion gegen das Theater damit begründen, dass ihnen dort zuviel vorgelogen wird, so liegt das Recht dazu nicht in seinem Zuwenig, sondern in seinem Zuviel an Wirklichkeit. Denn der Schauspieler überzeugt uns nur, indem er innerhalb der künstlerischen Logik verbleibt, nicht aber durch Hineinnehmen von Wirklichkeitsmomenten, die einer ganz anderen Logik folgen.Aus Georg Simmel, Der Schauspieler und die Wirklichkeit, Berliner Tageblatt, 1912

Das Zitat der Woche

.

Über das Spiel in der Kunst

Hans-Georg Gadamer

.

Was ist die anthropologische Basis unserer Erfahrung von Kunst? […] Insbesondere geht es um den Begriff Spiel. Die erste Evidenz, die wir uns da verschaffen müssen, ist, daß Spiel eine elementare Funktion des menschlichen Lebens ist, so daß menschliche Kultur ohne ein Spielelement überhaupt nicht denkbar ist. Daß menschliche Religionsübung im Kult ein Spielelement einschließt, ist seit langem von Denkern wie Huizinga, Guardini und anderen betont worden. Es ist lohnend, sich die elementare Gegebenheit des menschlichen Spielens in ihren Strukturen zu vergegenwärtigen, damit das Spielelement der Kunst nicht nur negativ, als Freiheit von Zweckbindungen, sondern als freier Impuls sichtbar wird. Wann reden wir von Spiel, und was ist darin impliziert? Sicherlich als erstes das Hin und Her einer Bewegung, die sich ständig wiederholt – man denke einfach an gewisse Redeweisen, wie etwa «das Spiel der Lichter» oder «das Spiel der Wellen», wo ein solches ständiges Kommen und Gehen, ein Hin und Her vorliegt, d. h. eine Bewegung, die nicht an ein Bewegungsziel gebunden ist. Das ist es offenbar, was das Hin und Her so auszeichnet, daß weder das eine noch das andere Ende das Ziel der Bewegung ist, in der sie zur Ruhe kommt. Es ist ferner klar, daß zu einer solchen Bewegung Spielraum gehört. Das wird uns für die Frage der Kunst besonders zu denken geben. Die Freiheit der Bewegung, die hier gemeint ist, schließt ferner ein, daß diese Bewegung die Form der Selbstbewegung haben muß. Selbstbewegung ist der Grundcharakter des Lebendigen überhaupt. Das hat schon Aristoteles, das Denken aller Griechen formulierend, beschrieben. Was lebendig ist, hat den Antrieb der Bewegung in sich selber, ist Selbstbewegung. Das Spiel erscheint nun als eine Selbstbewegung, die durch ihre Bewegung nicht Zwecke und Ziele anstrebt, sondern die Bewegung als Bewegung, die sozusagen ein Phänomen des Überschusses, der Selbstdarstellung des Lebendigseins, meint. Das ist es in der Tat, was wir in der Natur sehen – das Spiel der Mücken etwa oder all die bewegenden Schauspiele des Spiels, die wir in der Tierwelt, insbesondere bei Jungtieren, beobachten können. All das entstammt offenkundig dem elementaren Überschußcharakter, der in der Lebendigkeit als solcher nach Darstellung drängt. Nun ist es das Besondere des menschlichen Spieles, daß das Spiel auch die Vernunft, diese eigenste Auszeichnung des Menschen, sich Zwecke setzen und sie bewußt anstreben zu können, in sich einzubeziehen und die Auszeichnung der zwecksetzenden Vernunft zu überspielen vermag. Das nämlich ist die Menschlichkeit des menschlichen Spiels, daß es in dem Bewegungsspiel sich seine Spielbewegungen sozusagen selbst diszipliniert und ordert, als ob da Zwecke wären, z.B. wenn ein Kind zählt, wie oft der Ball auf den Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

Was sich hier in Form des zweckfreien Tuns selber Regeln setzt, das ist Vernunft. Das Kind ist unglücklich, wenn der Ball schon beim zehnten Male wegrutscht, und stolz wie ein König, wenn es dreißigmal geht. Diese zweckfreie Vernünftigkeit im menschlichen Spielen bedeutet einen Zug im Phänomen, der uns weiterhelfen wird. Es zeigt sich nämlich hier, insbesondere am Phänomen der Wiederholung als solcher, daß Identität, Selbigkeit gemeint ist. Das Ziel, auf das es hier herauskommt, ist zwar ein zweckloses Verhalten, aber dieses Verhalten ist als solches selber gemeint. Es ist das, was das Spiel meint. Mit Anstrengung und Ehrgeiz und ernstester Hingabe wird in dieser Weise etwas gemeint. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zur menschlichen Kommunikation; wenn hier etwas dargestellt wird – und sei es nur die Spielbewegung selber -, so gilt auch für den Zuschauer, daß er es «meint» – so wie ich mir selbst im Spielen wie ein Zuschauer gegenübertrete. Es ist die Funktion der Spieldarstellung, daß nicht irgend etwas Beliebiges, sondern die so und so bestimmte Spielbewegung am Ende steht. Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung.

Ich darf sofort hinzufügen: Solche Bestimmung der Spielbewegung bedeutet zugleich, daß Spielen immer Mitspielen verlangt. Selbst der Zuschauer, der etwa einem Kind zuschaut, das da mit dem Ball hin und her spielt, kann gar nicht anders. Wenn er wirklich »mitgeht«, ist das nichts anderes als die participatio, die innere Teilnahme an dieser sich wiederholenden Bewegung. Bei höheren Formen des Spieles wird das oft sehr anschaulich: Man braucht sich nur einmal, im Fernsehen z.B., das Publikum bei einem Tennisturnier anzusehen! Es ist eine reine Halsverrenkung. Keiner kann es unterlassen, mitzuspielen. – Es scheint mir also ein weiteres wichtiges Moment, daß Spiel auch in dem Sinne ein kommunikatives Tun ist, daß es nicht eigentlich den Abstand kennt zwischen dem, der da spielt, und dem, der sich dem Spiel gegenübersieht. Der Zuschauer ist offenkundig mehr als nur ein bloßer Beobachter, der sieht, was vor sich geht, sondern ist als einer, der am Spiel «teilnimmt», ein Teil von ihm. Natürlich sind wir bei solchen einfachen Spielformen noch nicht bei dem Spiel der Kunst. Aber ich hoffe gezeigt zu haben, daß das kaum noch ein Schritt ist, was da vom kultischen Tanz zu der als Darstellung gemeinten Begehung des Kultes führt. Und daß es kaum ein Schritt ist, der von da zu der Freisetzung der Darstellung führt, etwa zum Theater, das aus diesem Kultzusammenhang als seine Darstellung herauswuchs. Oder zur bildenden Kunst, deren Schmuck- und Ausdrucksfunktion im Ganzen eines religiösen Lebenszusammenhanges erwächst. Das geht ineinander über. Aber daß es ineinander übergeht, bestätigt ein Gemeinsames in dem, was wir als Spiel erörterten, nämlich daß da etwas als etwas gemeint ist, auch wenn es nichts Begriffliches, Sinnvolles, Zweckhaftes ist, sondern etwa die reine selbstgesetzte Bewegungsvorschrift. Das scheint mir für die heutige Diskussion der modernen Kunst außerordentlich bedeutsam.Aus Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Reclam Verlag 1977

Wettbewerb des Bundesamtes für Kultur

.

«Die schönsten Schweizer Bücher»

Seit 1999 führt das eidgenössische Bundesamt für Kultur den jährlich stattfindenden Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher» durch. Der Wettbewerb steht unter dem Patronat des Buchverleger-Verbands der deutschen und rätoromanischen Schweiz (VVDS), der «Association Suisse des éditeurs de langue française» (ASELF) sowie der «Società editori della Svizzera italiana» (SESI). Eine sieben Mitglieder zählende Jury wählt die prämierten Bücher nach gestalterischen Kriterien aus. Prämierte Bücher erhalten eine Ehrenauszeichnung und werden in einem Katalog sowie mit zwei Ausstellungen gewürdigt: im Museum für Gestaltung Zürich und im Musée de design et des arts appliqués contemporains (mudac) Lausanne.

Seit 1999 führt das eidgenössische Bundesamt für Kultur den jährlich stattfindenden Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher» durch. Der Wettbewerb steht unter dem Patronat des Buchverleger-Verbands der deutschen und rätoromanischen Schweiz (VVDS), der «Association Suisse des éditeurs de langue française» (ASELF) sowie der «Società editori della Svizzera italiana» (SESI). Eine sieben Mitglieder zählende Jury wählt die prämierten Bücher nach gestalterischen Kriterien aus. Prämierte Bücher erhalten eine Ehrenauszeichnung und werden in einem Katalog sowie mit zwei Ausstellungen gewürdigt: im Museum für Gestaltung Zürich und im Musée de design et des arts appliqués contemporains (mudac) Lausanne.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Buchgestaltung in der Schweiz zu fördern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Angesprochen sind alle an der Buchgestaltung beteiligten Kreise. Einsende-Schluss ist am 10. Januar 2009, die weiteren Details finden sich hier.

Wer bin ich?

.

Ein Abgrund an Visionen

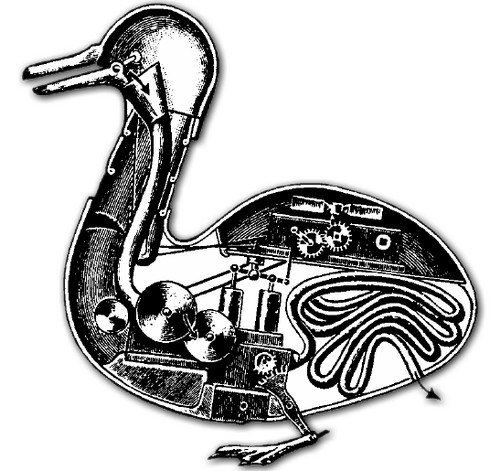

Ein berühmter Schriftsteller und Zeitgenosse beschrieb mich einmal so: «Er lachte wenig, deklamierte wenig, rauchte wenig, und er trank wenig. Er saß an seinem Tisch, ein Blatt Papier vor sich, eine Feder oder einen Stift in der Hand, manchmal lächelte er, und er zeichnete unentwegt. Was brachte er zu Papier? Er selber wusste es nicht. Eine Laune, die an Wahnsinn grenzte, führte seinen Stift.»

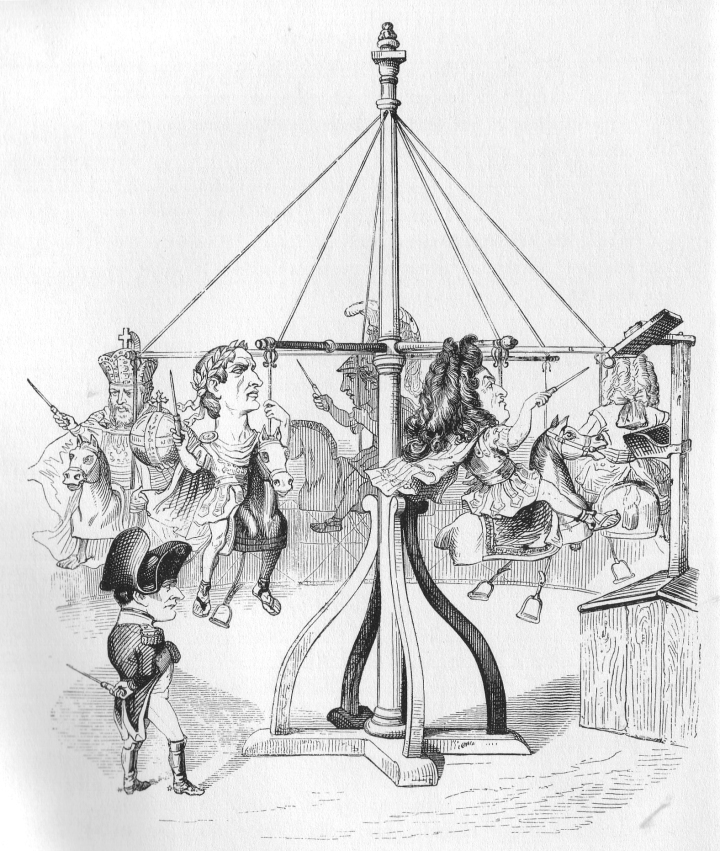

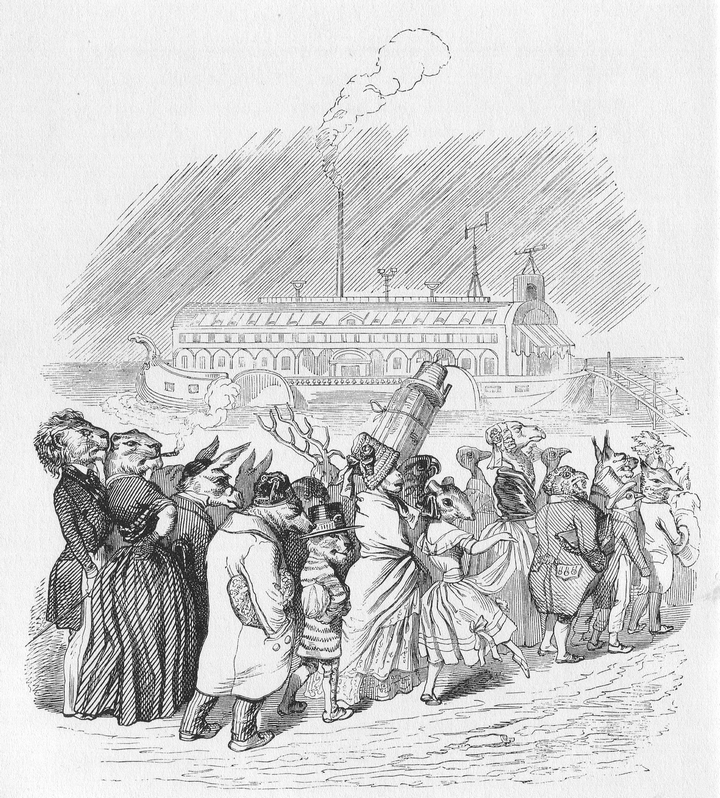

Meine Gegner und Anhänger schwankten zwischen Furcht vor und Bewunderung für mein künstlerisches Werk. Die bizarren Irrationalitäten, die zynischen Perversionen, die grotesken Hybriditäten, die aus jedem Strich meiner illusionären Illustrationen schießen, stießen und stoßen noch heute auf Ehrfurcht wie Angst. Zumal den «Reichen und Mächtigen dieser Erde» blieb angesichts meiner bitterbösen Karikaturen jedes Lachen im Halse stecken.

Und je länger ich lebte und zeichnete, je phantastischer meine zahllosen Schwarz-Weiß-Werke wurden, desto deutlicher überschritt ich alle Dimensionen von Raum und Zeit: «Ein Abgrund an Visionen, durch eine verzweifelte Lustigkeit kaum gemildert, tat sich den Zeitgenossen, tut sich den Nachfahren auf», meinte einer meiner Biographen. Die nachstehende kleine Galerie verdeutlicht, wovon die Rede ist.

Also: Wer bin ich?

Das Zitat der Woche

.

Über die Form in der Literatur

Karlheinz Deschner

.

Was den Stoff betrifft, geht es in der Kunst primär niemals um das Was, sondern immer um das Wie. Nicht was dargestellt ist, entscheidet über Wert oder Unwert eines Kunstwerks, sondern wie dargestellt ist. Diese These, die nicht das geringste mit L’art-pour-L’art zu tun hat, nicht im geringsten modern ist – «das Wichtige, das Ausschlaggebende», betont Jakob Burckhardt, «so hielt es schon die alte Kunst, ist das ewig neue Wie» -, diese These ist unumstößlich und so evident, daß man sich wundert, wie hartnäckig, ja fanatisch oft das Gegenteil behauptet wird.

Wenn ein schlechter Maler ein welterschütterndes Ereignis festhält, sagen wir: eine Kreuzigungsgruppe, entsteht entweder Kitsch oder ein herkömmliches Bild, der Abklatsch eines großen. Malt aber ein Genie wie Van Gogh ein Kornfeld, eine Wiese, einen alten Lehnstuhl, dann entsteht ein Kunstwerk.

In der Literatur ist es nicht anders. Schreibt ein kleiner Literat die Geschichte eines ganzen Volkes, Felix Dahn etwa in seinem «Kampf um Rom», ergibt das ein Opus, das man mit fünfzehn vielleicht verschlingt, doch keine Dichtung. Erzählt ein großer Autor, wie etwas Wind weht, der Mond scheint und man den Wald durchwandert, wie Stifter im «Hochwald», entsteht ein Kunstwerk. Nicht die Bedeutung des Vorwurfs also, sondern die Art der Ausführung entscheidet, nicht das Thema, sondern seine Darstellung.Man wird einwenden, daß das Stilistische, Technische, bloß die Voraussetzung eines Schriftstellers sei, das Wesentliche dagegen die menschliche Substanz. Es ist umgekehrt. Die menschliche Substanz – ein schwer definierbarer, die seelischen Energien unserer Natur umfassender Begriff – ist die Voraussetzung. Doch was dieser Substanz Ausdruck verleiht, ästhetische Realität gibt, was aus einem Stimmungsmoment, einer Gemütsspannung, einer bestimmten individuellen Seelendisposition überhaupt erst Kunst, ein hinterlassungsfähiges Gebilde macht, ist das formale Können, ist, mit Gottfried Benn zu sprechen, das Gesetz der Form. Die Substanz entscheidet kaum im schöpferischen Prozeß, sondern das Verströmen der Substanz in die Gestaltung, die Überführung von Seele in Struktur. Ja, ich behaupte, man kann, nein, muß als musischer Durchschnittsmensch mit einer ganz ähnlichen, nur im Volumen geringeren, nur an Intensität schwächeren, aber nicht wesentlich verschiedenen Substanz ausgestattet sein wie das Genie. Sonst wäre es doch nicht möglich, daß wir die Werke des Genies nacherleben, seine Empfindungen nachvollziehen könnten.

Die Substanz also ist kein Unterscheidungsmerkmal zwischen rezeptivem und produktivem Menschentyp. Was der Dichter dem Nichtdichter voraushat, ist vielmehr die Fähigkeit des Ausdrucks. Bloße Eindrücke, Erlebnisse, seien sie noch so sensibel, grandios oder fürchterlich, bleiben literarisch wertlos, ja außerhalb des ästhetischen Bereichs, führen sie nicht zu einer entsprechenden Reproduktion. Schön nennt R.W. Emerson den Dichter den unbeschränkten Mann, «der das sieht und übt, wovon andere nur träumen, der die ganze Skala der Erfahrungen durchmacht und den Menschen repräsentiert vermöge seiner unendlichen Kraft, zu empfangen und mitzuteilen».

Selbstverständlich: was uns entscheidend beeinflußt, ist der Gehalt, ist die Substanz. Doch diese Substanz vermag eben nur durch die Form zu wirken, und ihre Wirkung ist um so intensiver, je vollkommener die Form ist, in der sie erscheint. »In einem wahrhaft schönen Kunstwerk«, schreibt deshalb Schiller, »soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt.« Sieht Schiller doch »das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters« geradezu darin, «daß er den Stoff durch die Form vertilgt». Dasselbe meint Hebbel: «Die Form ist der höchste Inhalt»; oder Schopenhauer, der das Meritum eines Schriftstellers um so größer nennt, «je weniger es dem Stoffe verdankt», ja, der die Absicht, durch den Stoff zu wirken, als «absolut verwerflich» disqualifiziert «in Fächern, wo das Verdienst ausdrücklich in der Form liegen soll – also in den poetischen».

Der Primat der Form aber war der Masse wohl immer unbegreiflich und wird ihr vermutlich immer unbegreiflich sein. ♦Aus: Karlheinz Deschner, Kitsch, Konvention und Kunst, Eine literarische Streitschrift, Ullstein Verlag 1980

Das Zitat der Woche

.

Kunst als Selbstverständigung

Georg W. Bertram

.

Welchen Wert hat Kunst für uns? Warum setzen wir uns für einige Stunden in enge Reihen, um der Aufführung eines Theaterstücks oder musikalischen Darbietungen beizuwohnen? Warum gehen wir durch abgedunkelte Räume, um farbige Aufträge auf Leinwand zu betrachten? Warum stellen wir uns zu Zigtausenden eng gedrängt in Stadien, um Gruppen wie den Rolling Stones oder Stars wie Sting zu lauschen? Die Kunst ist mit eigenartigen Praktiken verbunden, die bei einer distanzierten Betrachtung alles andere als selbstverständlich sind.

Zu der Eigenart der Praxis, die die Kunst darstellt, gehört auch, dass Kunst gemacht werden kann, die für das große Publikum nicht mehr als Kunst in Betracht kommt. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts sind viele Kunstwerke eine Sache von Spezialisten geworden. Unter anderem in der Musik hat sich die Avantgarde in einer Weise entwickelt, dass das große Publikum über «Katzenmusik» schimpft. In Aufführungen der allermodernsten Musik sitzen oftmals handverlesene Zuhörerinnen und Zuhörer. Vormals war der Künstler der, den das große Publikum für seine Kunstfertigkeit bewunderte. Johann Wolfgang Goethe und Ludwig van Beethoven wurden bereits von vielen Zeitgenossen als Heroen verehrt. Wie kann es dazu kommen, dass das künstlerische Schaffen sich von solcherlei breiter gesellschaftlicher Bestätigung löst?Seltsam mit Blick auf die Kunst ist auch, dass sie irgendwann begonnen hat, sich unaufhörlich mit sich selbst zu beschäftigen. Die Kunst der Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass sie von sich aus die Frage aufwirft, was sie ist. Marcel Duchamps Ready-mades haben das Kunstverständnis lange Zeit provoziert. Ähnlich provokant wirkten die seriellen Arbeiten von Andy Warhol mit ihren Nachbildungen von Konsumgüterverpackungen wie der Campbell-Tomatensuppendose oder von Film-Ikonen wie Marilyn Monroe. Die Provokation liegt bei solchen Arbeiten auch darin, dass es der Kunst nur noch um sich selbst zu gehen scheint. Duchamps und Warhols Kunstwerke stellen den Betrachtern die Frage, inwiefern sie als Kunst zu verstehen sind. Die Kunst ist nicht mehr nur implizit mit dieser Frage verbunden. Sie stellt diese Frage explizit. Augenfällig wird die explizite Selbstreflexivität auch bei dem Stück «4’33″» (1952) von John Cage, bei dem ein Pianist sich für die angegebene Zeit ans Klavier setzt und nichts weiter macht, als den Deckel der Klaviatur zu heben und zu senken, also nicht spielt. Danach steht er wieder auf, das Kunstwerk ist vorbei, und die Zuhörer stehen vor der Frage, was an dem durch das Stück vorgeschriebenen Nichtspiel Kunst ist. Warum, so kann man sich fragen, endet die Kunst nicht in dem Moment, wo sie nichts anderes tut, als Nabelschau zu betreiben? Warum tut solche Nabelschau – grundsätzlich – der Kunst keinen Abbruch?

All diese Fragen müssen […] gewissermaßen als Antworten verstanden werden. Was die Kunst auszeichnet, ist ihre fehlende Selbstverständlichkeit. Auch wenn sie sich nicht in ihrer Fragwürdigkeit inszeniert, ist die Kunst mit der Frage verbunden, inwiefern sie als Kunst gilt. Es ist dies nicht erst die Frage eines ratlosen Publikums, sondern eine Frage, die dem Wert verleiht, den die Kunst für uns hat. Die Kunst ist eine Praxis, die ständig von der Frage begleitet ist, was sie soll. Als solche Praxis kann die Kunst uns vor uns selbst stellen. Kunst muss, wie im ersten Kapitel dargelegt, als eine Form menschlicher Selbstverständigung verstanden werden. Als solche Form der Selbstverständigung kann Kunst nicht selbstverständlich sein.

Mit der Feststellung, die Kunst sei eine besondere Form der Selbstverständigung, ist aber für ein Verständnis der Kunst nur die grundsätzliche Richtung gewiesen. In welchem Sinn die Kunst als eine solche Form fungiert, ist mit der Angabe dieser Richtung noch nicht gesagt. Was heißt Selbstverständigung in der Kunst? Was zeichnet die Kunst als ein Selbstverständigungsgeschehen aus? Wie unterscheidet Kunst sich von anderen Formen der Selbstverständigung? Menschen schreiben Tagebuch oder gehen in Supervisionen. Sie führen Gespräche mit Seelsorgern oder treiben Philosophie. All solche Praktiken können als Selbstverständigungspraktiken begriffen werden. Wodurch unterscheidet sich Kunst ihnen gegenüber? Warum sind Kunstwerke nicht als Tagebucheinträge zu verstehen? ♦Aus: Georg W.Bertram, Kunst – Eine philosophische Einführung, Reclam Verlag 2005

Das Film-Roman-Projekt des Paulo Coelho

.

«Die Hexe von Portobello»

Der 61-jährige brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho lässt sein neuestes Roman-Projekt «Die Hexe von Portobello» verfilmen. Hierzu lädt der (im Internet überhaupt äußerst präsente) Autor seine Leser ein, die Geschichte der Athena – erzählt aus der Perspektive von 15 verschiedenen Personen – in einem Filmprojekt umzusetzen. Die 15 besten Projekte werden prämiert und in einen einzigen Film umgearbeitet. In der deutschen Illustrierten «Die Bunte» hat der Autor das Konzept dieses Filmprojektes näher erläutert. Seine eigene «Ausschreibung» zu dieser geplante Story sowie die technischen Einzelheiten finden sich hier (auf englisch).

Der 61-jährige brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho lässt sein neuestes Roman-Projekt «Die Hexe von Portobello» verfilmen. Hierzu lädt der (im Internet überhaupt äußerst präsente) Autor seine Leser ein, die Geschichte der Athena – erzählt aus der Perspektive von 15 verschiedenen Personen – in einem Filmprojekt umzusetzen. Die 15 besten Projekte werden prämiert und in einen einzigen Film umgearbeitet. In der deutschen Illustrierten «Die Bunte» hat der Autor das Konzept dieses Filmprojektes näher erläutert. Seine eigene «Ausschreibung» zu dieser geplante Story sowie die technischen Einzelheiten finden sich hier (auf englisch).

Internationales Buch-Symposium

.

Das Buch zwischen Kultur-Gut und Markt-Produkt

Am 2. Mai 2008, genau ein Jahr nach dem Fall der Preisbindung in der Deutschschweiz, führt der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV mit Unterstützung seiner Partnerorganisationen aus der Schweiz und Deutschland ein internationales Symposium durch. «Vielfalt statt Einfalt» lautet der Titel der Veranstaltung im Alten Spital Solothurn, an der über Buch-Politik nachgedacht werden soll; im Besonderen über das Buch im Spannungsfeld zwischen Kulturgut und Marktprodukt. Im Zentrum stehen die Fragen, ob die Buchpreisbindung ein sinnvolles Literaturförderungsinstrument ist, wie die Erfahrungen mit fixen und freien Preisen aus der Schweiz sowie andern Ländern sind und wie viel Marktwirtschaft Kultur erträgt – respektive wie viel Schutz Kultur in einer Marktwirtschaft für sich beanspruchen darf.

Am 2. Mai 2008, genau ein Jahr nach dem Fall der Preisbindung in der Deutschschweiz, führt der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV mit Unterstützung seiner Partnerorganisationen aus der Schweiz und Deutschland ein internationales Symposium durch. «Vielfalt statt Einfalt» lautet der Titel der Veranstaltung im Alten Spital Solothurn, an der über Buch-Politik nachgedacht werden soll; im Besonderen über das Buch im Spannungsfeld zwischen Kulturgut und Marktprodukt. Im Zentrum stehen die Fragen, ob die Buchpreisbindung ein sinnvolles Literaturförderungsinstrument ist, wie die Erfahrungen mit fixen und freien Preisen aus der Schweiz sowie andern Ländern sind und wie viel Marktwirtschaft Kultur erträgt – respektive wie viel Schutz Kultur in einer Marktwirtschaft für sich beanspruchen darf.

An der eintägigen Veranstaltung, welche parallel zu den Solothurner Literaturtagen stattfindet, werden unter anderem Jean-Frédéric Jauslin (Direktor des Bundesamtes für Kultur), Jack Lang (ehem. franz. Kulturminister und Vater des «Loi Lang»), Elisabeth Ruge (Berlin Verlag), die Philosophin Annemarie Pieper, der Autor Peter Stamm, der britische Ökonom und Buchpreisspezialist Francis Fishwick und andere mehr referieren und diskutieren. Zudem werden Schweizer Buchhandels- und Verlagsvertreter über die Situation des Schweizer Buchmarkts ein Jahr nach dem Fall der Preisbindung informieren.

Moderiert wird dieser kulturpolitische Literaturclub, der von 9 bis 17 Uhr dauert, von Charles Clerc.

Das Zitat der Woche

.

Von der Kontinuität der geistigen Leistungen

Leszek Kolakowski

[…] Weil die gesellschaftliche Funktion der Intellektuellen die Anerkennung allgemeingültiger Denkmuster als obligatorischer Normen wesentlich einschließt, sind die Intellektuellen außerstande, eine Gruppe zu bilden, die ihren Gliedern jenes Gefühl totalen Engagements oder jenes Zugehörigkeitsbewußtsein vermittelt, das viele religiöse oder politische Gruppen geben können. Was gewöhnlich «Entfremdung» der Intellektuellen genannt wird, ihr – oft beschriebenes – Gefühl, «entwurzelt», nicht dazugehörig zu sein, kann ideologische Bedürfnisse hervorbringen, die sich darin äußern, daß sie sich anti-intellektuellen Tendenzen in bestehenden Bewegungen anschließen und ihnen Ausdruck verleihen.

Dieses Gefühl des Nicht-Dazu-Gehörens kann außergewöhnlich stark sein und wird nicht nur durch die besondere Situation der Intellektuellen hervorgerufen, sondern durch alle Umstände, die das Leben in zeitgenössischen Gesellschaften mehr und mehr von rational organisierten technologischen und administrativen Systemen abhängig machen, die die letzten Reste des Sippenverbandes und jede Unmittelbarkeit der Kommunikation zerstören. Die Sehnsucht nach rückhaltlosem Engagement und der Wunsch, sich aus einer Gesellschaft zurückzuziehen, in der die Kommunikation mehr und mehr von jenen Systemen vermittelt wird, sind bestimmende Motive vieler philosophischer, religiöser, politischer und gesellschaftlicher Erscheinungsformen unserer Kultur.Das Individuum kann versuchen, dieses Bedürfnis auf verschiedene Weise zu befriedigen: Durch politisches Engagement, durch Mystik, durch Drogen (ich will nicht behaupten, daß alle diese Formen des Engagements die gleiche gesellschaftliche Bedeutung oder den gleichen Wert haben, sondern nur, daß ähnliche individuelle Motivationen in ihnen wirksam sein können). Drogen können, auf der Ebene des Individuums, ein Mittel sein, aus der Einheit der Kultur auszubrechen, ein verzweifelter Versuch, in die verlorene Unmittelbarkeit zur Welt zurückzukehren – aber die Ideologie der Droge kann zugleich Bedingungen gesellschaftlicher Art für einen solchen Ausbruch geltend machen (man kann amerikanische Revolutionäre sagen hören, das amerikanische Establishment kämpfe aus politischen Gründen gegen die Droge, weil sie es den Menschen ermögliche, sich von den verinnerlichten, durch Erziehung eingeprägten Werten des Establishments zu befreien; die Werte und Vorstellungen sind so tief eingewurzelt und internalisiert, daß es scheinbar keine Möglichkeit gibt, sich von ihnen zu befreien, als die Droge).

Die Intellektuellen sind nicht gerufen, die Welt zu regieren. Ihre wichtigste Funktion ist es, den Bestand der menschlichen Geisteskultur zu bewahren und als gemeinschaftliches Gut weiterzugeben; mit anderen Worten, ihre Arbeit ist bedeutungsvoll nur unter der Voraussetzung, daß trotz aller Kämpfe und Konflikte alle Menschen an einer wesentlich gleichen Geistesstruktur teilhaben und daß alle Weltkonflikte nicht die Kontinuität und den Zusammenhang der Leistungen menschlichen Geistes zerstören können.

Diese Idee einer Universalität der Vernunft impliziert den Begriff von Wahrheit, der sich von dem Begriff der Gültigkeit unterscheidet, wie er auf Werte, Institutionen, Mythologien und Sittengesetze angewandt wird. Sie impliziert nicht, daß normative Kriterien, die für andere Bereiche gelten (zum Beispiel im Bereich der Mythologie), nicht auch angewandt werden dürften, aber sie verbietet, daß die Kriterien der Wahrheit durch Engagement ersetzt werden. Dieses Verbot zu mißachten bedeutet, was man treffend den Verrat der Intellektuellen nennen könnte. Die Idee, daß die Menschheit sich von ihrem geistigen Erbe «befreien» und eine «qualitativ andere» Wissenschaft oder Logik begründen solle, ist der Wegbereiter eines bildungsfeindlichen Despotismus. […]

(Aus Leszek Kolakowski: «Intellektuelle kontra Intellekt», Essay in «Leben trotz Geschichte», Piper Verlag 1977)

Das Zitat der Woche

.

Der (lange?) Abschied vom Kulturauftrag

Wolfgang Böhler